Полная версия

Воспоминания о далёком

– Мама!.. – Прислушивается и снова: – Мама!.. Мама!..

Так ребёнок учится не отдельно спать, а учится равнодушию к маме. Он ощущает себя брошенным в одиночестве. Ребёнок привыкает обходиться без мамы. Пуповина не отрезается при родах, она становится другой, невидимой энергией связи. Порвать её – делать ребёнка сиротой, который обречён на вечный поиск замены матери. Я всё это пережил в себе и вижу: то же самое с другими повторяется. Почему? Потому что матери хотят работать наравне с мужчинами. Зря, что ли, два университета за плечами? Это – издержки эмансипации женщин.

На фото видно: у мамы нет правой руки. Рукав спрятан в карман кофты. Культя скрыта за моим плечом. Мама не может обнять сына.

Припоминаю, пришёл как-то к нам дядя Яша с каким-то парнем. Он рассказал бабушке и маме, что это его фронтовой товарищ, спасший ему жизнь. Была атака при наступлении, было очень много раненых и убитых. Они оба раненые оставались лежать. Немцы не давали никого забрать, обстреливали. Товарищ был легче ранен и мог ползти. Ночью он вытащил совсем обессиленного Яшу к своим. Они оказались в госпитале и долго лечились.

Все стали рассматривать фото из госпиталя и после. Я залез на табурет и тоже посмотрел. Два бойца с медальками на груди улыбались.

Бабушка вытащила из шкафа, с полки с вещами аккуратно сложенный костюм довоенного времени и положила на середину стола. Это был тёмно-серый байковый спортивный костюм с двусторонним начёсом, с пуговицами. Он был ещё уложен на фабрике до войны. Все его потрогали на качество. После всех потрогал и я, потёр между пальчиками. Ткань была очень мягкой и, наверное, очень тёплой. Бабушка рассказала, что это совершенно новый, ни разу ненадёванный дедушкин костюм, который он получил в подарок от… Бабушка замялась: «От артели биндюжников», и усмехнулась. После известия о гибели деда при обороне Одессы она собрала вещи и детей, и помчалась на вокзал. Последние поезда забирали в эвакуацию семьи ополченцев, оборонявших город. Бабушка прихватила и этот костюм для сына. Но Яша отказался такое носить. Дескать, некуда.

Потом все пили красное вино гранёными стаканами, ели картошку. Нам с бабушкой дали только картошку. Яшка увёл гостя на кухню-прихожую и тот переоделся. Тут все увидели впервые дедушкин костюм «надёванным». Бабушка сидела на стуле, всплеснула руками и молча закрыла ими лицо. Она так плакала. Я стоял рядом и смотрел на неё. Бабушка вдруг крепко обняла меня и прижала к себе. Но мне больно не было. Мне было тепло и уютно. А бабушка тихонько раскачивалась со мной и всхлипывала. Я вырос, и бабушка мне показалась очень маленькой, и я подумал: «Каким же маленьким я был, чтобы эта маленькая женщина казалась мне большой?»

В детстве я был очень серьёзным и плохо управляемым. Но главное – неблагодарным эгоистом. Несмотря на это, моя мама называла меня Санечка. Зато её младший брат, мой дядя Яша, называл меня Барбос. Мне было это неприятно, но чувства своего я не выказывал ничем. Почему он мне тогда не объяснил, что такое хорошо, а что такое плохо? Конечно, я стал бы другим. Но он только сокрушался, но ничего не был в состоянии сделать со мной. Бабушка ему пожаловалась, что я ничего не ем. Яша взял меня на руки, улыбнулся и весело сказал: «Барбос, рубай компот! Он жирный!» Меня это рассмешило, но лучше кушать я не стал. Из-за войны Яша не учился, а в 1943-м сбежал от своей мамы на фронт, соврал, что ему почти 18, хотя было только 16. Дядька был как атлет – не по годам крепок. Комиссары были рады и забрали добровольца. После ранения в живот он долго лечился в госпитале. А после войны и госпиталей какое могло быть образование? Оклемался и стал работягой.

Однажды мама попросила его на меня повлиять. Он пришёл, взял ремень, шлёпнул разок и «повлиял», да так, что я молча пнул ногой рядом стоящее на стульчике ведро, полное питьевой воды. Яша обозвал меня Барбосом, схватил тряпку и стал собирать воду с мужской неловкостью. А я продолжал в молчаливой надутости, не проронив слезы, сидеть на своём табурете посреди озера. На том педагогическая поэма закончилась. Больше Яшу на работу с молодёжью не приглашали.

Годами позже, когда я подрос и плохо учился, дядя Яша отвёл меня к себе на работу, в подвальный цех, где он никелировал кровати. Это было совершенно мрачное, в ядовитом пару сырое помещение с ваннами из сваренной листовой стали для гальванического никелирования. Долго в этой ядовитости находиться я не смог и выбежал из подвала. Яшка вышел следом и сказал:

– Не будешь учиться, Барбос, будешь здесь со мной работать.

Мама называла меня всегда, во все времена, с моего рождения и до своей смерти, Санечка. Вот такое совершенно противоположное образное восприятие меня дядей Яшей и мамой Галей. Я не люблю, когда до сих пор некоторые позволяют себе называть меня Санечка, Санёк. И всё же терплю, ведь так называла меня мама.

На трамвае №17 мама привезла меня в детский сад в Кирпичном переулке, за Одесской киностудией. Трамвайный путь проходил по Пролетарскому бульвару. Теперь тот Пролетарский бульвар вернул себе дореволюционное имя Французский. По нему трамвай торопливо убегал с затихающим вдали стуком колёс, укатывал куда-то в зелёную, тенистую даль, в сказочную и загадочную Аркадию. Уже тогда слово «Аркадия» у меня ассоциировалось с раем. Красный трамвай оставлял нас с мамой на остановке у переулка. Переулок мне сразу понравился. Он запомнился весь в зелени над кованной оградой между колоннами красного кирпича. Двухэтажное здание детсада пряталось в сплошной тени крон деревьев, кустов сирени и роз. Всё это было, определённо, дореволюционной дачей какого-нибудь одесского капиталиста. Всё, что могли хорошего сделать большевики, это, отобрав построенное до них, передать детям. Всё остальное… Даже дорогу в космос они проложили через Колыму.

Детсад стал моим домом на четыре года с выходными по воскресеньям.

Меня удивляло, что вся эта живопись красивого переулка не упиралась в другую улицу или дома. Переулок просто обрезался очень светлым небесным сводом. Там, как позже оказалось, был обрывистый косогор с тропами, ведущими прямо вниз, к морю, к «самому синему в мире Чёрному морю». Нас иногда, в хорошую погоду, выводили группами к косогору, с высоты которого раскрывалась панорама нашего бескрайнего Чёрного моря. Я не мог понять, почему такое лазурно-голубое море, иногда даже дымчато-туманное, сливавшееся у горизонта с небесами, имеет такое мрачное название. Объяснение было простым: нас никогда не выводили к обрыву в непогоду.

Оказавшись в круглосуточном детском саду, я стал проявлять уже более определённый интерес к девочкам. В их детских формах я угадывал женственность. Я был к ним совершенно неравнодушен и не стеснялся при случае обнять какую-нибудь за талию, но потаённая интеллигентность потомственного биндюжника всегда удерживала, чтобы не взяться за попку. Возможно, потомок морского офицера сдержанного Севера переиграл во мне потомка решительного биндюжника Юга.

В те времена субботы были ещё рабочими, а рабочие недели – шестидневными. Помню, по понедельникам мы с мамой проезжали на трамвае №17 мимо Одесской киностудии и на следующей остановке сходили. У мамы был служебный проездной, потому что она работала доставщицей телеграмм. Это всё, что могла делать женщина без правой руки. Помню, как однажды я впервые сам спрыгнул с последней ступеньки вагона, развернулся к маме и увидел перед глазами рукав её синего пальто. Чтобы не потеряться, я зажал его в кулачке, но рукав стал вдруг упрямо выдёргиваться, и в нём оказалась рука! Настоящая, живая рука с маникюром! И в это время я услышал сзади голос мамы: «Санечка! Я здесь!» Я поднял голову и увидел над собой незнакомую улыбку. Это была не мама. Потом оглянулся. Позади стояла мама. Обе женщины были в почти одинаковых синих пальто. Но было одно важное отличие: у мамы рукав был пустой, и я быстро его перехватил. С того момента я стал внимательнее.

По субботам меня забирала бабушка. Но у бабушки никогда не было тридцати копеек на трамвай. С удовольствием топал я с ней пять трамвайных остановок до Малой Арнаутской, хотя уже с половины пути ныл, что ножки устали. А у бабушки так никогда и не было тридцати копеек на трамвай. Конечно, она экономила на продукты. Совсем не по годам ослабленная, ссутулившаяся, маленькая бабушка сажала меня «на коркоски», то есть на шею, или я забирался к ней на спину, и она несла меня домой, как мешок картошки или угля. У бабушки был тяжёлый невроз после потрясений в войну. Она потеряла всех близких и дальних родственников. Из большой семьи, состоящей из троих детей и её с мужем, остались лишь она, искалеченная дочь и раненый сын. Каждый пережил Вторую мировую войну со своими ранами и рубцами. Кто на теле, кто в душе. Об этом я узнал позже, когда вырос. Но тогда, в детстве, на себе я ощущал лишь преданнейшую и безграничную любовь бабушки Евы. Мне было разрешено всё что душе угодно. Слова «нельзя» я не слышал.

Бабушка Ева на мне одном выразила всю свою любовь. На свою молодую и красивую, но искалеченную дочь она смотрела с жалостью и болью. Я не помню её смеющейся. Она была всегда подавлена. Однажды мама мне сказала, что бабушка до войны была совершенно другой, боевой и весёлой. А в семье был морской порядок. Её слушался даже большой, добрый, но строгий мой дедушка. У бабушки был ещё один, младший сын Сеня. Ему было семь, когда перед войной его раздавил грузовик, прямо у ворот двора. Для бабушки я был возвращением к жизни. Бабушка играла со мной, что-то рассказывала, очень часто о войне, о исчезнувших родственниках, иногда замолкала и плакала.

От дефицита бумаги или от тяги к граффити я рисовал на белоснежно-голубоватых стенах нашей лачуги чёрным карандашом какие-то женские образы с большими глазами и тонкими талиями. Рисовал собак и кошек, танки, пистолеты, ружья. Очень любил ружья рисовать. Бабушка увидела и сказала, что она старалась, белила, чтобы я жил в чистоте. Я помню это очень хорошо. Навсегда прекратил рисовать на стенах, нигде и никогда, ни одной чёрточки. Вероятно, с развитием моего организма перелистывалась во мне вся эволюция человечества, и в тот момент я был на этапе наскальных росписей первобытного дикаря. До сих пор во мне возникает отвращение видеть изгаженные негодяями ещё недавно чистые стены домов, арки мостов и поезда. Граффитчики – это больные люди с манией всё замарать. Самовлюблённые вандалы.

Каждый год весной бабушка белила стены извёсткой с синькой, и я помню своё восхищение этим цветом, чистотой и особым запахом известковой свежести стен. Решил как-то фиксировать свой рост по годам и спросил бабушку, могу ли я это делать карандашом на дверной раме, покрашенной белой масляной краской. Бабушка разрешила. Бабушка Ева не умела нормально читать. Она нигде не училась. Девочки в семьях биндюжников не учились. Она даже не знала, когда родилась. «Примерно в 1902-м, – говорила она, – на улице Мясоедовской». В царские времена девочек готовили только к замужеству и рождению детей, к заботе о доме, муже и детях. Мой дед был потомственным одесским биндюжником. Ну за кого могла быть выдана замуж дочь биндюжника! Конечно, за биндюжника. Дед привёл молодую жену в собственную квартиру, вернее – лачугу, в которой родился он сам и его предки. Тут родились моя мама и её братья. Тут родился и я, его внук, так никогда и не увидевший лица деда, потому что он погиб в 1941-м, а семья при эвакуации не забрала с собой пакет фотокарточек. Пришли оккупанты, и всё было сожжено. Лишь в 1992 году я пришёл в Приморский райвоенкомат, и мне подарили последний, случайно оставшийся экземпляр «Чёрной книги памяти» с полным списком погибших в боях за Одессу во Второй мировой войне. Там я нашёл моего героического деда. Поэтому эту книгу, последний экземпляр в военкомате, военком мне и подарил и выдал справку о гибели деда.

Только бабушка выносила за мной горшок. Мама не могла. Ни воды, ни канализации в лачуге не было. Всё приходилось выносить «в конец двора». Там для жильцов сорока квартир находился общий дворовый туалет в кромешной тьме и грязи. Сразу за входной дощатой дверью, как в свинарнике, открывался «зал» в полном мраке едва мерцавшей под низким чердаком без потолка «лампочки Ильича». Тусклая лампочка ничего не освещала. Она была лишь путеводной звездой. По левую руку были туалетные кабины, а по правую – сараи для угля и дров. Сараев я боялся больше, чем туалетов, хотя крысы были и там и тут. Одесса переживала несколько эпидемий чумы. Вероятно, крысы оставались на дежурстве.

Пока была открыта привешенная на пружине входная дверь в «зал», надо было привыкнуть глазами к сумраку и сориентироваться, где что. Дважды в год, перед двумя «парадными» праздниками Великого Октября и Первое Мая, в туалете производилась побелка. Едва видимые деревянные перегородки туалета были вечно в «запятых» от посетителей, упорно не желавших воспользоваться советской газетой с целью гигиены и порядка. Впрочем, почему я говорю «советской»? Всё равно других тогда не было. Для советских граждан, по-видимому, газета была святой, и ею подтираться, даже в темноте, было кощунственно. Люди боялись и предпочитали «расписываться» в своей лояльности режиму говном на стенах. А как иначе можно такое свинство объяснить?!

Пол в туалете зацементировали и лампочку поярче повесили. Потом заасфальтировали весь наш двор. Жить стало веселей. Потом заасфальтировали улицу поверх булыжной мостовой. Пустили троллейбус. Провели по лачугам нашего двора радио, и мама принесла радиоточку. Шли годы, и мама купила телевизор. Я сразу увидел прямую трансляцию похорон президента Кеннеди. Стали проводить водопровод и канализацию по квартирам. Всё это происходило с годами, пока я рос и вырос, и параллельно росла и развивалась советская инфраструктура. В те годы появилась повсюду и туалетная бумага. Её так долго и с нетерпением ждали, что правительство по чисто идейным соображениям стало перевыполнять планы по её производству. Возникло перепроизводство, то есть кризис, о котором мы узнали по колбасе. Не знали, куда бы её ещё засунуть, и вложили в «Докторскую» колбасу! Но лачуги так и остались лачугами, «хижинами дяди Тома». В 1992-м я воспользовался переменами – исчезновением Союза нерушимого – и вернул лачугу в собственность семьи, но тут же нашу фамильную родину продал.

Больную и стареющую маму я забрал с собой на другой берег того же Чёрного моря, куда грозно подступает Северный Кавказ. Именно на Северном Кавказе, в Махачкале, моя мама на производстве в 1941 году была навсегда изувечена. А лачуга наша в обычном одесском дворе стоит до сих пор и неизвестно сколько веков ещё простоит памятником девятнадцатому веку и «совку». Хотя уже давно пора быть снесённым всему этому лагерю для беженцев из Европы в царскую Россию.

Наша лачуга была мала, но жилищный вопрос большевиками никак не решался. Лишь позже он стал решаться самими гражданами, сообразившими оговаривать соседей и друзей в органах безопасности, что привело к массовым арестам миллионов, а также выселением недобитых советской властью народов. Для начала нашу лачугу конфисковали, национализировали. Но на этом роль нового хозяина закончилась. Маленькие люди приспосабливались в своей бедности.

Так вот, если ближе к теме, пока я был маленький и в круглосуточных учреждениях, мама брала на квартиру в учебный сезон студенток из кулинарного училища. Одна мне особенно понравилась. Обычно мне очень нравились мои маленькие сверстницы. Но эта девушка была исключением. Это было ещё до школы, когда я влюбился в одну нашу квартирантку с именем кошечки – Нюра. Её чистый ровный голос, её красивая правильная украинская речь меня завораживали не меньше её карих глаз, улыбки и талии. Помню, как она снисходительно улыбалась, когда я на неё пялился.

Из села в Одессу учиться её привёз отец. Это мне понравилось, что с отцом. Видимо, я уже предпочитал определённость в отношениях. Однажды в воскресенье (дома я бывал только по выходным, а выходным был только воскресный день) я не выдержал и признался маме в своей любви к Нюре и планах когда-нибудь на ней жениться. Мама рассказала Нюре, и они вдвоём решили со мной поговорить. Но Нюра была очень педагогична и просто пообещала мне, что она дождётся, когда я вырасту и мне будет лет 20, – тогда будет иметь смысл нам пожениться. Я прикинул, что ждать придётся очень долго. Но Нюре я поверил и согласился.

Я всегда верил той, в кого влюблялся. Мы с бабушкой спали на кухне на раскладушке. А Нюра спала в комнате, где и моя мама. Я привык к Нюре, она жила со мной в одной семье. Ну чем не жена?

Отец Нюры был крепкий, рослый и добрый ко всем нам. Он обнимал меня и сажал к себе на колени. Нюра меня тоже любила, как и я её, потому что она меня часто обнимала и целовала. Но я не помню, чтобы я сам осмелился её где-то потрогать. И уж точно не целовал. Но очень хотелось. Так, сидя на горшке, во мне – внуке биндюжника, зарождался джентльмен.

Мне хорошо запомнилось, как Нюра разговаривала с отцом. Она обращалась к нему на «Вы». Я спросил: «Почему?» Нюра ответила: «В Украине такая традиция обращаться к родителям на «Вы».

Позже мне пришлось убедиться в этом много раз.

Потом меня отправили в первый класс школы-интерната, и я появился дома только через год. К тому времени Нюра закончила свой техникум и готовилась уехать с папой в село. Отец Нюры устроил нам прощание. У меня была, очевидно, очень печальная морда. Видимо, понял, что это прощание навсегда. Нюра притянула меня к себе за руку и поцеловала. Все как бы ждали этого и одобрительно засмеялись. Но на моей щеке долго оставался её поцелуй. Это была моя вторая настоящая любовь. Я не страдал перед разлукой. А о чём жалеть, когда мне пообещали выйти за меня замуж? Нюра оставалась в моих воспоминаниях живой и реальной, как и сейчас, абсолютно незабываемой. Что было после, мне не запомнилось. Нюра как будто растворилась.

Выбор мой всегда был очень простым – лицо и талия, переходящая в красивые параболы упругих опуклостей. То, что у женщины болтается двумя гиперболами под хорошеньким личиком, меня мало интересует. Это лишь ориентир, как маяк для капитана в ночном море в непогоду. Капитан держит курс, ориентируясь на маяк, но к нему никогда не приближается и тем более не пристаёт. Не для того маяк. Мять в страсти грудь – не моя слабость. Тем более я знаю, что это может повредить здоровью женщины. Я своё уже оттискал во младенчестве. Теперь пришла пора осваивать объекты поважнее, попышнее, твёрже и круче. Тут, кроме пользы и удовольствия, никакого вреда. Каждому возрасту – своё удовольствие, как каждому фрукту – своя ваза.

Как чудесно создан человек – он создан неполноценным! В нашем далёком от совершенства и даже во многом уродливом мире обнаружить или встретить совершенство, гармонию или идеальность невозможно. Конечно, к этому нужно стремиться. Но если вы перфекционист, ваше стремление будет часто наталкивать вас на скалы разочарования и отчаяния. Брякнул же как-то в отчаянии хитро-мудрый Лис: «Нет в мире совершенства». Так вот, мы – мужчины – первое тому свидетельство. Мы несовершенны уже в том, что с детства не можем обойтись без второй нашей половины – без женщин. «Без женщин жить нельзя на свете», – слова из лёгкой оперетты, но как научно-демографически глубок их смысл!

В детском саду за Одесской киностудией во мне пробуждались вполне реальные чувства к женскому образу. В женских фигурках я уже разбирался. Талия, вид сзади – это всё, что выделял мой неокрепший мозг из окружающего человечества. Но, чтобы решиться жениться, нужно было радующее глаз и душу приятное сочетание: личико, голос, улыбка, глазки, волосы, руки и… и присутствие! Да, мне необходимо было присутствие женщины. Я был рано лишён контакта с матерью. В этом и скрывались две причины тяги ребёнка к женщинам: все прекрасны, но только одна из них меня родила.

Эгоцентризм в природе детей, но в разной степени. Это всё же форма проявления эгоизма, который, в свою очередь, имеет своим истоком инстинкт самосохранения. Не поставишь себя на первое место, так и сохранять будет нечего. Другие затопчут.

Мне запомнилось моё равнодушие к близким. Это было связано с тем, что меня отдали на воспитание коллективу в круглосуточные ясли. Я отвыкал и отвык от матери и бабушки, которые должны были работать, чтобы за нищенскую зарплату прокормиться самим и прокормить меня.

Воспитательница в детском саду была старая – лет тридцати. Я до сих пор оцениваю возраст женщин очень субъективно. Это зависит от того, как женщина себя преподнесёт. Ох, они это делать умеют! Да, так вот, её звали Валентина Фёдоровна. До сих пор я сохранил в памяти её лицо с ямочками на щёчках, её голубые глаза. Она была очень темпераментная и жизнерадостная, говорила с нами по-украински, когда и по-русски. Очень любила и умела танцевать, и, наверное, не только украинский Гопачок. Помню, по праздникам мы репетировали, и она так задорно, весело танцевала. Она легко парила по кругу мимо нас, перебирая как бы по воздуху красными черевичками, разведя ладони в стороны и складывая их вместе на груди, со звонкими выкриками: «Гопа!» Играл аккордеон. Я держал ручки на поясе, пританцовывая на месте, готовый броситься вслед несущейся по кругу жизнерадостной красавице. Меня сдерживал страх не быть как все. Все дети расступились и прижались к стенам, к стульям по периметру большой комнаты. А она неслась как будто не касаясь пола. Я был влюблён в Валентину Фёдоровну, в Гопак, в Украину!.. Поэтому навсегда запомнил её имя.

Нас одевали в украинские костюмы и учили танцевать Гопак. На меня надели красные шаровары, белую вышиванку, и был я подпоясан широченным красным поясом. Вот я тогда гордился! Но на самый праздник моего пояса при переодевании не оказалось, как и вышиванки. Всё это отдали другому пацанёнку, который лучше меня танцевал. Я расстроился и, по-видимому, предъявил серьёзные претензии, потому что персонал забегал и мне нашли в каком-то чулане красную плетённую верёвочку и сказали, что это русский кушак. Я держал его в кулачке и перебирал, ощупывал, как моя бабушка огурец на базаре. Это был настоящий шёлк, плотная скрутка с узелками на концах. Украинскую вышиванку тоже заменили на русскую рубаху с узенькой красной полоской там, где у украинской вышита широченная щедрость красок. Но пояс!

Я им пояса не мог простить. Носил что дали. Станцевал как сумел. Как легко можно всё омрачить. Вот так за маленькими неприятностями скрываются большие огорчения. А я так любил Валентину Фёдоровну и этот садик – и посчитал, что меня предали. Ну не поговорили с ребёнком. Отшвырнули, пренебрегли. Некогда было. Думаю, если бы она присела рядом и взяла меня за ручку и попросила меня её понять, я бы понял и осознанно уступил. Считаться с ребёнком, воспринимать его как равного и по возможности понимать нужно с самого малого возраста.

Для моей бабушки Евы я был единственным, что удерживало её на этом свете. Она была изранена войной насквозь, лишена всего того, что составляет смысл жизни женщины, – семьи. Бабушка была безграмотной и без профессии. Пенсию она не получала. Хотя бы за деда, павшего за родину. Нет. Она была безграмотна, трудовую книжку не заводили. Перебивалась временной работой. Поздней холодной осенью уезжала на заработки, обычно на пару недель, в колхоз под Одессой – на уборку кукурузы или свёклы. Она мне как-то пожаловалась, что была домохозяйкой, потому что мой дед запретил ей даже помышлять о работе. Ему нужна была жена дома. Дед работал с рассвета до заката. С годами я понял, как архаичны мужчины, и как я их понимаю. Ведь сам стал таким. Семейственному мужчине нужны надёжно прикрытые тылы. Дома должна оставаться любимая женщина. Она должна, не покладая рук и ни разу не присев в «четырёх стенах», его ждать.

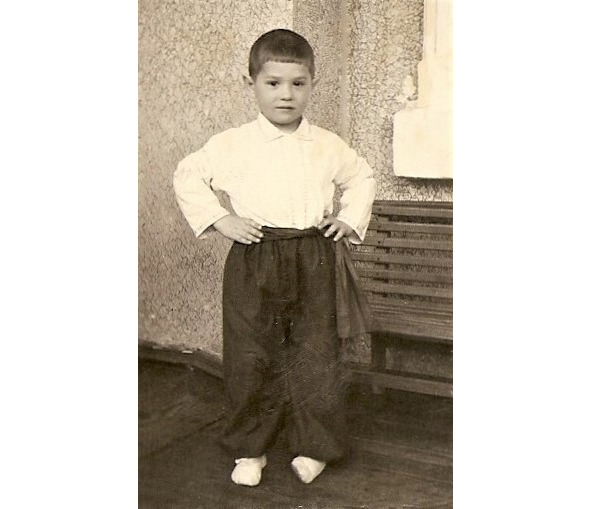

1953 год. В детском саду. В украинском наряде.

Хорошо помню мою учительницу с третьего по пятый класс – Людмилу Юрьевну. До сих пор я с лёгкостью, ясно себе представляю, как будто это было вчера, её лицо, большие светло-зелёные глаза и выдающийся нос. Я помню, как она нас, всех детей класса, пригласила к себе домой куда-то за город, но поехало немного, человек десять из тридцати. Мы ехали долго-долго на трамвае вдоль полей и белых хат до конечной. Пили у неё чай из разных стареньких чашек и битых кружек, что говорило о бедности. В этом у меня уже был личный опыт.

Домом учительницы была уютная, небольшая и аккуратная сельская хатка в садочке с криницей. Отец Людмилы Юрьевны, радушный пожилой мужчина лет сорока пяти, встретил нас у калитки и привёл в дом. Мы увидели нашу любимую учительницу сидящей за большим письменным столом, аккуратно заваленным тетрадками и стопками книжек. Перед ней лежала одна из наших раскрытых тетрадок, освещённая высокой настольной лампой. Мы вошли, обступили Людмилу Юрьевну толпой и поздоровались. Она положила локоть на подлокотник и радостно улыбнулась. Это был храм моей учительницы. Я до сих пор ясно ощущаю воздух, свет, обстановку и посреди всего – учительницу.