Полная версия

Как подготовить ребенка к обучению в школе. Советы и рекомендации педагога-психолога специалистам и родителям

– хотел бы

– не хотел бы

– не знаю

6. Ты. хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?

– не знаю

– не хотел бы

– хотел бы

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?

– часто

– редко

– не рассказываю

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?

– точно не знаю

– хотел бы

– не хотел бы

9. У тебя в классе много друзей? – мало

– много

– нет друзей

10. Тебе нравятся твои одноклассники?

– нравятся

– не очень

– не нравятся

2. Анкета «Хорошо ли ребёнку в школе?»

Цель: определить, хорошо ли ребенку в школе.

Психолог раздает детям бланки с номерами вопросов, в которых ребенок ставит «+» (да), если думает также. Если его ответ нет. т.е. он думает по-другому, то ставит знак «-» (нет).

1. В школе я чувствую себя совершенно свободно.

2. Ребята в нашем классе радуются, когда другие получают плохие отметки.

3. Я очень волнуюсь, потому что часто не понимаю объяснения учителя.

4. Я думаю, что на уроках смогу выполнять больше заданий, если потребуется.

5. Очень хочется отдохнуть.

6. Если бы разрешалось, я бы пропускал уроки.

7. Ребята в классе раздражительны и обидчивы, ссорятся и дерутся.

8. Я всегда боюсь отвечать у доски.

9. Мои одноклассники с уважением относятся ко мне,

10. Часто на уроках я чувствую, что устал,

11. Когда я иду в школу, обычно мне грустно, у меня плохое настроение.

12. В классе ребята любят посмеяться над недостатками других,

13. Когда учитель собирается дать задание классу, я чувствую страх, думая, что не справлюсь.

14. Я точно знаю, что мои родители любят меня.

15. Мне часто кажется, что я болен.

16. Почти все свободное время я трачу на выполнение домашнего задания.

17. Когда я сравниваю ребят нашего класса с другими, мне кажется, что самые плохие учатся в нашем классе.

18. Когда я вечером ложусь в постель, с тревогой думаю о том:, что ждет меня завтра в школе.

19. Мне кажется, что учитель постоянно недоволен мной.

20. Я думаю, что плохо вижу.

21. Мне интересно в школе.

22. Мне очень нравятся ребята в моем классе.

23. Я стараюсь как можно лучше выполнить задание, но обычно у меня ничего не получается.

24. Я сильно переживаю, когда сравниваю себя, с другими.

25. Обычно я спокоен и полон сил.

Школьный психолог обрабатывает результаты, выявляя степень удовлетворенности школьной жизнью2

1 шкала- удовлетворенность школьной жизнью и желание учиться.

2 шкала- дружеские отношения в классе.

3 шкала- тревожность, связанная с учебным процессом.

4 шкала- самооценка, степень уверенности ребенка в своих силах.

5 шкала – самочувствие, состояние здоровья.

Мотивационная готовность – это умение и желание ребенка принять школу внутренне, осознанно, хорошо осознавая, что ждет его в новой школьной жизни. Будущий первоклассник принимает позицию школьника, положительно относится к школе, к учебной деятельности. У ребенка есть желание учиться. Большинство родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу, следовательно, мотивационная готовность у них есть. Но это не так. Желание пойти в школу и желание учиться – разные понятия. Ребенок может хотеть в школу потому, что все его сверстники туда пойдут. Потому что слышал дома, что попасть в школу очень важно. Наконец, потому, что к школе он получит новый красивый ранец, пенал и другие подарки.

Между «хочу в школу» и «надо учиться работать» огромная пропасть. Если ребенок не осознает это «надо», он не сможет хорошо учиться, даже если уже хорошо читает, пишет и считает.

Т. А. Нежновой были выделены основные этапы становления внутренней позиции шестилетнего школьника.

Первый этап характеризуется наличием положительного отношения к школе без ориентации на содержательные моменты учебы. По сути эта позиция остается еще «дошкольной». Школа привлекает ребенка своими формальными аксессуарами (новые контакты, новые школьные принадлежности, повышенное внимание взрослых), а к концу учебного года в глазах детей существенно повышается ценность учения.

Второй этап проявляется в ориентации на содержательные моменты школьной жизни. Но на этом этапе ребенок выделяет в первую очередь социальные, а не собственно учебные аспекты.

Последний этап – это полная сформированность внутренней позиции школьника – характеризуется сочетанием интереса к социальным и собственно учебным аспектам школьной жизни. В таком случае поведение ребенка в школе будет определяться познавательными мотивами, а не просто желанием чувствовать себя взрослыми.

В исследовании М. Р. Гинзбурга анализировались различные мотивы, побуждающие ребенка идти в школу:

• познавательный (учебный), восходящий непосредственно к познавательной деятельности – желание знать больше, уметь лучше;

• широкие социальные мотивы, основанные на понимании общественной необходимости учения – выучишься, будешь умным, приобретешь профессию, уважение;

• позиционный» мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с окружающими – уже школьник, которому доверяют, с которым считаются;

• «внешние» по отношению к самой учебе мотивы, например, подчинение требованиям взрослых, соблюдение школьных правил и норм общения;

• игровой мотив, неадекватно перенесенный в новую – учебную – сферу;

• мотив получения высокой отметки, поощрения взрослых, одобрения с их стороны..

К концу первого класса сила игрового мотива у первоклассников понижается, но в целом остается весьма высокой.

Мотивационную готовность формируют прежде всего родители. Именно они рассказывают ребенку о школе, об учителях, о важности обучения, школьной дружбе и взаимопомощи.

В норме в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте учебная мотивация и желание быть школьником (взрослым, серьезным, обладающим новыми правами, обязанностями и даже школьными принадлежностями) являются самыми сильными среди прочих мотивов. Именно этот вид готовности и определяет успешность овладения школьной программой, легкую и быструю адаптацию, желание знать больше, уметь лучше.

Методика для выявления отношения ребенка к школе

Данная методика предполагает анализ ответов ребенка на незаконченные предложения. Если придуманные им продолжения отражают его положительное отношение к школе, знание школьных правил и принятие их, то можно судить о хорошем уровне школьной мотивации. Если большинство ответов свидетельствуют о нежелании ребенка принять на себя позицию школьника, а также об отсутствии элементарных знаний о школе, то необходимо доброжелательно и постепенно формировать у него положительное отношение к школе, учителю и к школьным правилам.

Инструкция: читайте ребенку начала предложений и внимательно выслушивайте ответы-продолжения. Если ребенок затрудняется, приведите пример такого продолжения.

1. В школу необходимо ходить, потому что…

2. Когда я войду в класс, учитель…

3. Чтобы задать вопрос учителю, нужно…

4. Учитель пишет мелом…

5. Ученики на уроке…

6. В портфеле у ученика…

7. На уроке поднимают руку, когда…

8. На перемене ученики…

9. Урок начинается, когда…

10. Когда ко мне обратится учитель, я…

11. С вечера к школе необходимо готовиться. Для этого…

Проективный тест «Я – будущий ученик»

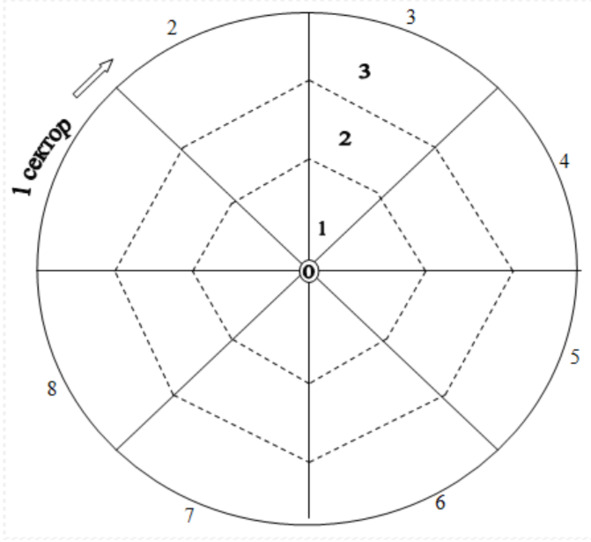

Покажите ребенку круг, разделенный на 8 частей. Предложите ответить на вопросы, закрашивая одну, две или три части сектора. Закрашиваются все 3 части, если ребенок ответил правильно; 2 части, если сделал 1—2 ошибки; 1 часть, если сделал 3—4 ошибки; и не закрашивается ничего, если не знает ответа.

Вопросы

1-й сектор: знаешь ли ты фамилии, имена и отчества членов своей семьи?

2-й сектор: знаешь ли ты название своего города, название страны и ее столицы, свой домашний адрес?

3-й сектор: знаешь ли ты времена и месяцы года?

4-й сектор: можешь ли ты назвать 5 деревьев и 5 цветов?

5-й сектор: знаешь ли ты 10 названий животных (зверей, птиц и насекомых) и их детенышей?

6-й сектор: знаешь ли ты основные виды искусства?

7-й сектор: можешь ли ты назвать основные школьные правила?

8-й сектор: можешь ли ты назвать 7 профессий?

Критерии оценки (для родителей):

0 – не знает, не может назвать;

2 – вспоминает без подсказки;

3 – знает ответ, отвечает сразу, уверенно, полным предложением

Как родителям формировать школьную мотивацию у дошкольника? Правила формирования

– Когда ребенок задает вопросы о школе, слушайте его внимательно, отвечайте понятно, вдумчиво.

– В разговоре с ребенком называйте как можно больше предметов и действий о школе, школьниках.

– — Будьте терпеливы, говорите медленно, если нужно, переспрашивайте, как ребенок понял ваши объяснения.

– Спрашивайте «что» и «почему», предлагайте придумать небольшую игру «Почемучки».

– Каждый день читайте ребенку, беседуйте по прочитанному. Книги – особая школа.

– Самый простой и лучший способ знакомства ребенка со школьной жизнью – это игра в школу, в процессе которой он сможет «примерить» разные роли – ученика, директора, учителя. Поощряйте игры в школу с другими детьми, играйте вместе с ребенком и дома.

– Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления, о которых он мог бы рассказать. Рассказывайте, как это будет проходить в школе.

– Соберите видеотеку с записями любимых песенок, стихов, сказок ребенка: пусть он слушает их снова и снова – в школе это пригодится.

– Будьте примером для малыша: пусть он видит, какое удовольствие вы получаете от чтения газет, журналов, книг; рассказывайте, как вы ходили в школу, что вам там особенно нравилось.

– Рассказывайте о труде учителя, школьной дружбе, о самой школе, куда пойдет ребенок; формируйте желание все увидеть и узнать самому.

– Радуйтесь вашему ребенку и его успехам всегда.

Основные типы готовности к школе

(по К. Поливановой)

Тип 1. «Дошкольники»

Эти дети ориентируются не на правило, задаваемое взрослым, а на предметное содержание образца задания. Часто они придумывают собственную сказочную версию, добавляют к рисунку, образцу новые элементы, придумывают свой сюжет происходящего. Такое поведение вообще характерно для дошкольников. Для них правило, которое предлагает учитель, еще не становится предметом овладения. Схему школьной ситуации они превращают в игровую: «ребенок – игра – партнер». Взрослый становится товарищем по игре. Выполняя задание, такие дети с большой заинтересованностью требуют от взрослого одобрения, соучастия.

Сразу же отметим, что дети этого типа могут обнаруживать весьма высокую степень интеллектуальной подготовки к школе. Они могут прийти в школу читающими, считающими и т. д. Однако у них отсутствует общая готовность принять школьные организационные формы обучения. Фактически эти дети не готовы к школе. Иногда школьная «незрелость» сопровождается и интеллектуальной пассивностью.

Что же делать? Уже с первых дней обучения становится ясно, что такие дети с готовностью откликаются на задания, предлагаемые в увлекательной игровой форме. Необходимо дать выход их загнанному внутрь себя стремлению к игровой деятельности, предоставив им возможность играть в реальной жизни, дать им наиграться вволю. В школе учителю следует обращать на таких детей больше внимания, ведь потребность во внимании со стороны взрослых и сверстников – одна из возможных причин появления «ухода от деятельности». Прежде всего таким детям необходимы индивидуальные занятия. Опытные учителя в своей работе обязательно используют как положительную, так и отрицательную оценку действий ребенка. Постоянное порицание, как, впрочем, и постоянная похвала, приводит к тому, что ребенок быстро свыкается со своим положением. Оценка его действий должна быть каждый раз неожиданной для него.

Как же увидеть «дошкольников» еще на приеме в школу? Характерной особенностью этих детей является их реакция на замечания взрослого. Если ребенок, сделав что нибудь неправильно и услышав мнение учителя, исправляет ошибку, значит у него есть необходимая готовность к сотрудничеству со взрослым. Если же он, выслушав замечание, продолжает делать по своему, злится, необходимо обратить на него внимание.

Тип 2. «Почти ученики»

Дети, принадлежащие к этому типу, почти ученики. Анализируя типичную для таких детей схему школьной ситуации, можно констатировать, что она имеет учебный вид «ученик – задание – учитель». Однако для учебы этим детям необходимо соединение всех элементов воедино. Для того, чтобы увидеть содержание задания, детям нужно реальное присутствие взрослого в позиции учителя, его помощь, однако дальше они могут действовать самостоятельно.

Что же делать? Прежде всего необходимо постоянно выказывать внимание ребенку, обязательно хвалить его за успех. Огромную роль в превращении пришедшего в школу «почти ученика» играет собственная оценка им своей работы и работы товарища (элементы рефлексии). Что касается недостатка знаний, общих представлений, то здесь совершенно необходимо двигаться вперед, будучи твердо уверенным, что предшествующий этап пройден. Занятия с детьми, среди которых большинство «почти учеников», должны строиться по типу коллективной беседы, обсуждения. Важным направлением работы является развитие у школьников умения задавать вопросы учителю по содержанию задачи. Однако необходимо развивать в детях некоторую критичность по отношению к учителю, надо помочь им разделить суть изучаемого и внешнюю, необязательную его форму. Важно изменить роль учителя в глазах учеников: из безусловного носителя всего школьного содержания он должен превратиться в старшего товарища, лидера и организатора.

Тип 3. «Ученики»

Дети этого типа принимают правило вне зависимости от реального присутствия взрослого. Для них главным регулятором работы является содержание предложенного задания. Если применить к этим детям схему школьной ситуации, то она, как и в предыдущем случае, будет выглядеть «ученик – задание – учитель». Однако целостность этой ситуации уже гораздо менее устойчива, связи между ее элементами слабее. Такие дети уже могут заниматься вне зависимости от реального присутствия взрослого, который для них, если дело происходит в школе, становится учителем. Таким детям открыта содержательная сторона школьной жизни. И для содержательного отношения к заданию им не обязательны атрибуты «школьности» и, в частности, присутствие взрослого в роли учителя.

Что же делать? Есть такой психологический синдром как «вербализм». Вербализм – особый тип развития ребенка, при котором развитая, «взрослая» речь ребенка не основывается на достаточном развитии школьной деятельности. Это особый, «книжный» тип развития. Вербализм может быть и симптомом психического заболевания, но в данном случае вербализм возникает, если жизнь ребенка протекает в преимущественном общении со взрослым. Преодолеть вербализм очень трудно. Необходимо возместить недостаток в дошкольных видах деятельности – игре, конструировании, лепке т. д.

Тип 4. «Псевдоученики»

Эти дети в ситуации учебного взаимодействия со взрослым отдают ему инициативу, стараясь получить от него формальные указания по выполнению задания. Школьная ситуация в этом случае выглядит так: «исполнитель – приказ – инструктор». В определенном смысле такое отношение к заданиям взрослого при учебном сотрудничестве является тупиковым. Оно препятствует содержательным отношениям учителя и ученика в учебном процессе.

Содержательная схема отношений ребенка и взрослого превращается в чиновничью: мне приказали, я сделал. У «школяра» может обнаружиться и непосредственное личностное отношение к учителю, но это будет скорее исключение, чем правило

Что же делать? Часто такое отношение к учебе несколько смягчается интересом ребенка к внешкольным видам деятельности. Чем полнее и разнообразнее жизнь ребенка, тем больше у него шансов преодолеть узкое исполнительское отношение к школе.

Если ребенок при подготовке к школе не овладел анализом материала, трудно будет учиться этому потом. И учение это, может быть, никогда не станет уже до конца освоенным. То же самое касается и способов взаимодействия со взрослым в его обучающей роли. Это может быть зеркальное следование, имитация, подражание, но может быть партнерство, дискуссионное разделение позиций, где ответ требует анализа вопроса. Именно такому незеркальному, небуквальному типу реагирования, типу взаимодействия должны научиться дети в начальной школе.

Тип 5. «Коммуникаторы»

Эти дети стремятся к непосредственному общению, а не взаимодействию со взрослым. Для них ситуация содержательного обучения представляется еще одной возможностью поговорить о том о сем, привлечь к себе внимание и т. д. Важно понять, что для таких детей школьная ситуация трансформируется в ситуацию общения, из которой выхолощено содержание. Схема учебной ситуации превращается в схему непосредственного общения «ребенок – взрослый». Главный недостаток этой ситуации в том, что она не годится для школы, для обучения. Она вполне подходит для семьи, общения с друзьями, в школе же игнорирование содержания бесперспективно.

В свободное время они, как правило, мало играют со сверстниками, при любых осложнениях обращаются к учителю или воспитателю, желая вызвать у них жалость или сочувствие. Вообще жалоба – это их излюбленный прием. По опыту дошкольной жизни дети знают, что к жалобе ребенка взрослый никогда не останется равнодушным.

Что же делать? Нет смысла стыдить ребенка: окрик, понукание здесь ничего не дадут. Кроме того, следует иметь в виду, что ребенок не осознает трудностей. Наоборот, стараясь защищаться от своих психологических проблем, он прячет их очень глубоко, прежде всего – от самого себя. Таков механизм психологической защиты. И чем глубже проблемы спрятаны, чем крепче защита, тем труднее с ней справиться. Поэтому психологическая коррекция – дело специалиста, причем дело весьма сложное. Собственно, в подобных случаях требуется и семейная терапия, и индивидуальная работа с ребенком. Это длительный процесс, и справиться с задачей может только специалист. А главным средством взаимодействия с такими детьми должна быть разумно дозированная похвала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Е. Д. Полякова. Журнал протоколов психологической диагностики в образовательном учреждении. Издательские решения, Ридеро. 2018

2

В пособии не приводится механизм обработки диагностик. Цель автора – показать содержание оценивания адаптации первоклассника к школе.