Полная версия

100 великих географических открытий

Чуть позже в Германии был опубликован «Новый Свет» Веспуччи под названием «Об Антарктическом поясе». А затем эта же работа, уже под видом письма владыке одного маленького немецкого королевства, появилась как дополнение к знаменитой и ставшей классической «Космографии» Птолемея. Назвали весь труд так: «Введение в космографию с необходимыми для оной основами геометрии и астрономии. К сему четыре плавания Америго Веспуччи и, кроме того, описание (карта) Вселенной как на плоскости, так и на глобусе тех частей света, о которых не знал Птолемей и которые открыты в новейшее время». Об открытии Нового Света сказано так: «Америго Веспуччи, поистине говоря, шире оповестил об этом человечество». Авторы дополнения были уверены, будто Америго еще в 1497 году первым ступил на новый континент. Поэтому предложили назвать открытую землю «по имени мудрого мужа, открывшего ее». На карту мира были нанесены достаточно фантастичные контуры Нового Света с надписью: «Америка». Сам Веспуччи никогда не предлагал назвать открытые земли своим именем. Он вполне определенно писал: «Страны эти следует называть Новым Светом» и ссылался на факты, добытые в путешествиях, исследованиях.

Хорошо сказал о Веспуччи австрийский писатель Стефан Цвейг: «Америке не следует стыдиться своего имени. Это имя человека честного и смелого, который уже в пятидесятилетнем возрасте трижды пускался в плавание на маленьком суденышке через неведомый океан, как один из тех "безвестных матросов", сотни которых в ту пору рисковали своей жизнью в опасных приключениях… Это смертное имя перенесено в бессмертие не по воле одного человека – то была воля судьбы, которая всегда права, даже если кажется, что она поступает несправедливо…»

Вокруг земного шара

(Магеллан, Элькано)

Этот человек мог бы стать героем древнегреческой трагедии. Судьба противодействовала ему сурово и постоянно. Только однажды она оказалась благосклонной: он смог отправиться в тяжелейшее путешествие, стоившее ему жизни. Он был среди полуторы тысячи португальцев, которые отправились весной 1505 года на завоевание мусульманских восточных земель под командованием адмирала д'Аламейды, вице-короля Индии. Молодой дворянин Фернан Магельяниш (известный как Магеллан) испытал все лишения рядового участника трудного путешествия и последующих стычек с мусульманами.

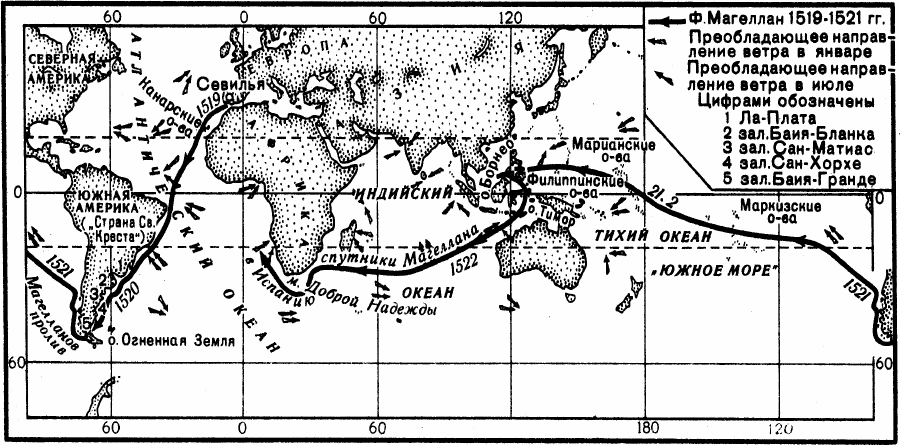

Кругосветное плавание Магеллана

Маленькая страна западной окраины Европы – Португалия – выходила на первое место в мире по открытым и захваченным землям, а также богатствам. После плавания Васко да Гамы она контролировала главные торговые пути Европы с Африкой и Азией. Это обеспокоило всерьез не только мусульманские страны, Индию и Египет, но даже Италию.

Было подготовлено тайное нападение на флотилию д'Аламейды. Успех операции был бы обеспечен, если бы не одна малость: сочувствие христианам-португальцам их единоверца, искателя приключений и отчаянного путешественника итальянца Лодовико Вартема (он побывал не только в Индии, на Суматре и Борнео, но даже, прикинувшись мусульманским паломником, в запретной для иноверцев под страхом смерти Мекке). Случайно узнав о готовившемся нападении, он предупредил португальцев. И когда два десятка судов из Каликута с вооруженным десантом окружили стоявшие в гавани одиннадцать португальских кораблей, нападавших встретили залпами орудий, мушкетов, арбалетов. Поражение мусульманского воинства было полным. Португалия стала владычицей «золотых» торговых путей Востока.

Для Магеллана и для десятков других рядовых португальцев единственной наградой за эту победу стала рана, полученная в сражении. Его отправили в Северную Африку. Вернувшись на родину, он решил вновь искать счастья в далеких индийских землях.

Португалии оставалось только добраться до легендарных «островов пряностей», чтобы захватить последний центр восточной торговли. Вместе с разведочной экспедицией безвестный матрос Магеллан добирается до Малаккской гавани (ныне Сингапур). В этом опасном предприятии он проявил мужество в решающий момент, когда на корабли неожиданно напали сотни малайцев и половина португальцев была перебита. Магеллан повел за собой оставшихся, и малайцы бежали.

Альбукерки, новый вице-король Индии, завоевал Малакку, захватив огромные богатства. Португальские мореходы добрались даже до берегов Австралии. Не жажда познания, но страсть к богатству обуревала португальцев. Свои географические открытия они держали в тайне, а знания использовали для новых завоеваний.

На родину Магеллан вернулся без почестей и капиталов. За семь лет его отсутствия приморские города Португалии неузнаваемо преобразились. Сказочно разбогатели многие торговые заведения; поднялись, как по волшебству, высокие дома, крепости, храмы. Гавани были празднично разукрашены флагами разных стран.

Географические открытия сблизили, соединили транспортными путями отдаленные страны. И одновременно все резче пролегла грань между жителями внутри одного и того же государства: купцы, спекулянты, дворцовые прихвостни получили небывалые возможности для обогащения. Они делили между собой награбленные, завоеванные – не ими! – богатства. Те, кто сражался, терпели лишения и погибали в далеких краях, оставались в числе обманутых, а их семьи редко выбивались из тисков бедности.

Магеллан оказался чужим у себя на родине. Он завербовался в экспедиционный корпус, отправлявшийся в Марокко, султан которого отказался платить дань португальскому королю. Имея дворянское звание и собственного боевого коня, Магеллан находился в привилегированном положении и мог рассчитывать на офицерскую должность. Однако он не умел угождать начальству, и это серьезно мешало военной карьере.

При осаде крепости Азамор он лишился своего основного капитала – коня. В следующем бою его ранили в ногу. Была повреждена кость. Хотя рана зажила, Магеллан остался хромым. Без чинов и без наград пришлось ему и на этот раз возвратиться на родину. Но тяжелые испытания и обидные неудачи не сломили его волю. Он вновь и вновь пытался преодолеть злой рок. С немалым трудом добившись аудиенции, он пришел в королевский дворец с проектом морской экспедиции к «островам пряностей» западным путем, огибая Землю Святого Креста («остров Бразил», то есть Южную Америку). Король выслушал его доклад, взглянул на карту и без долгих раздумий отказал. Зачем рисковать и тратить средства на сомнительное предприятие, когда страна процветает и держит в своих руках единственный водный маршрут из Европы в Индию? Магеллан покинул Португалию в октябре 1517 года, поселился в Севилье, где была колония португальских эмигрантов, и принял кастильское подданство. Он женился на Беатриж, дочери Диогу Барбоза, бывшего португальского военного моряка, ставшего комендантом севильской крепости Алькасар (сын его Дуарти, брат Беатриж, стал позже участником первого кругосветного плавания). Магеллан привлек к разработке своего проекта опытного навигатора и космографа Руя Фалейру, а Дуарти Барбоза постарался заинтересовать в этом предприятии богатых купцов и влиятельных вельмож.

В конце концов молодой король Карлос (избранный в 1519 году императором Священной Римской империи под именем Карл V), утвердил проект, подписав договор с Магелланом и Фалейрой. Казалось бы, счастье наконец-то улыбнулось Магеллану. Не тут-то было! Португальское правительство, узнав о том, что может быть открыт для Испании западный путь в Индию, сделало все возможное, чтобы погубить в зародыше это предприятие. Португальский посол при испанском дворе распускал слухи о безнадежности такой экспедиции; она непременно сгинет без следа в безбрежном океане. Он соблазнял Магеллана выгодными должностями в Португалии. Подослал к нему наемных убийц (покушение сорвалось). Подкупил чиновников Индийской торговой палаты, чтобы они протестовали против экспедиции и ее руководителя.

Когда все эти козни не увенчались успехом, коварный посол сделал все возможное, чтобы затянуть подготовку экспедиции и снабдить ее испорченными продуктами, гнилыми товарами, плохим оборудованием. Было даже организовано массовое волнение в порту: тайные агенты посла возбудили толпу криками, что на флагманском судне «Тринидад» поднят португальский флаг (хотя это был адмиральский стяг Магеллана). Все происки врагов оказались напрасными. 10 августа 1519 года пять кораблей эскадры Магеллана вышли из Севильи и двинулись вниз по Гвадалквивиру…

В самый последний момент Магеллан принял сверхштатного члена экспедиции, молодого образованного итальянца Антонио Пигафетту. Именно он оказался среди тех немногих, кто вернулся, завершив кругосветное путешествие; более того, он вел дневник, который стал наиболее полным отчетом о плавании.

Итак, флотилия Магеллана отправилась в путь. Штатный состав команды насчитывал 230 человек, сверхштатных было 26. Однако уже вскоре начались острые разногласия адмирала с капитаном самого крупного судна «Сан-Антонио» Хуаном Картахеной, потребовавшим согласовывать с ним маршрут. Магеллан отказался (единовластие в трудных экспедициях – один из залогов успеха) и арестовал смутьяна.

У юго-восточного берега Южной Америки испанские офицеры подняли бунт. Они требовали перемены курса, чтобы идти привычным путем – на мыс Доброй Надежды и дальше в Индию. У бунтовщиков было три корабля против двух, оставшихся у Магеллана. Дело, которому он посвятил несколько лет своей жизни (и обессмертившее его имя), оказалось под угрозой. Но и на этот раз Магеллан не сдался. Он послал на мятежное судно «Викторию» верного ему полицейского офицера с несколькими матросами для переговоров. Когда капитан судна отказался подчиниться адмиралу, офицер вонзил ему в горло кинжал, шурин Магеллана Дуарти Барбоза принял на себя командование «Викторией». Оставшиеся два мятежных корабля вскоре вынуждены были сдаться. Одному из капитанов-бунтарей Магеллан приказал отрубить голову, а Картахену вместе с заговорщиком-священником высадил на пустынном берегу.

В июне (зимний период в Южном полушарии) после того, как одно судно, проводя разведку, разбилось на рифах, была организована зимовка. Местных индейцев, которые коренастому Магеллану показались великанами, прозвали «патагонами» (в переводе с испанского – большеногими), а страну – Патагонией. Весной, 18 октября, флотилия вновь двинулась на юг в поисках прохода из Атлантического океана в неведомое «Южное море».

В извилистом, узком и мрачном проливе, позже названном именем Магеллана, было потеряно еще одно судно. На нем взбунтовались офицеры, взяли обратный курс и вернулись в Португалию. Здесь они обвинили своего адмирала в измене (его жена и ребенок, лишенные денежного пособия, умерли в бедности, но после возвращения «Виктории» покойный адмирал все-таки был реабилитирован).

Выйдя в открытое море, корабли Магеллана почти четыре месяца не встречали суши. Антонино Пигафетта писал: «Мы питались сухарями, но это уже были не сухари, а сухарная пыль, смешанная с червями… Она сильно воняла крысиной мочой. Мы пили желтую воду, которая гнила уже много дней. Мы ели также воловью кожу, покрывавшую грот-мачту… Мы вымачивали ее в морской воде в продолжение четырех-пяти дней, после чего клали на несколько минут на горячие уголья и съедали. Мы питались древесными опилками. Крысы продавались по полдуката за штуку, но и за такую цену их невозможно было достать».

Так был впервые пересечен величайший океан планеты. Флотилия достигла Филиппинских островов. 27 апреля 1521 года вмешавшийся в межплеменные распри между аборигенами Магеллан был убит.

Оригиналы дневников Пигафетты остались в Испании, были засекречены, и судьба их неизвестна. Малодушные бунтовщики – уцелевшие испанские офицеры – клеветали на погибшего, незаслуженно получая почести. «Государственные интересы» Испании (ведь Магеллан был португальцем!) оказались весомее, чем стремление к истине и справедливости. Подвиг великого мореплавателя долгие годы пытались замалчивать.

И все-таки правда пробивалась к людям. Пигафетта писал о Магеллане: «Я надеюсь, что слава столь благородного капитана уже никогда не угаснет. Среди множества добродетелей, его украшавших, особенно примечательно, что он и в величайших бедствиях был неизменно всех более стоек. Более терпеливо, чем кто-либо, переносил он и голод. Во всем мире не было никого, кто мог бы превзойти его в знании карт и мореходства. Истинность сказанного явствует из того, что он совершил дело, которое никто до него не дерзнул ни задумать, ни предпринять».

От века к веку подвиг Магеллана выглядел все более великим. Возможно, его экспедицию следует считать высшим достижением эпохи Великих географических открытий.

Пролив имени пирата

(пролив Дрейка)

С каждым годом все больше становилось открытых территорий в Новом Свете. Дополнялись и уточнялись карты. Белые пятна оставались главным образом в центральной, северной и западной частях Северной Америки. Все еще было неясно, соединяется ли она с Азией.

Географические открытия нередко делались невольно, мимоходом. Так было осуществлено второе кругосветное путешествие. В отличие от предприятия Магеллана, оно прошло с небольшими потерями. На этот раз капитан оказался не только мужественным и умелым, но еще очень удачливым (тоже – прямая противоположность Магеллану). Ему суждено было из морского разбойника превратиться в адмирала Британского флота. Речь идет о Френсисе Дрейке.

После первых не слишком удачных пиратских акций, он в 1572 году на двух кораблях пересек Атлантический океан и в Центральной Америке напал на испанское поселение. Захватив ценности, английские пираты стали грузить их на корабли. Однако налетел шквал, а ливень намочил порох. Огнестрельное оружие вышло из строя, противостоять в рукопашной схватке превосходящим силам горожан пираты не могли. Дрейк, раненный в ногу, дал приказ к отступлению.

Дрейк решил по суше перейти на Тихоокеанское побережье, где испанцы не могли ожидать нападения. Навстречу им попался караван с захваченными конкистадорами драгоценными металлами и камнями. Отряд Дрейка разграбил караван, вернулся к Атлантическому океану, захватил два испанских корабля и благополучно вернулся на родину с богатой добычей.

Приобретя влиятельных покровителей (сообщников), включая королеву Елизавету, Дрейк смог организовать в 1577 году пиратскую экспедицию на Тихоокеанское побережье Америки. Его флотилия состояла из четырех крупных и нескольких мелких судов. В апреле 1578 года они достигли устья реки Ла-Платы и прошли на юг. Магелланов пролив, имеющий причудливую конфигурацию, проходили две с половиной недели. Огнеземельцев охарактеризовали как людей диковатых, но умеющих изготавливать неплохую утварь, челноки.

В Южном полушария два месяца трепала и терзала буря флагман Дрейка «Золотую Лань». В конце октября ветер стих. Выглянуло солнце. Выяснилось, что они отброшены далеко на юг. Здесь заканчивалась Огненная Земля. К югу от нее простиралось бескрайнее море. Дрейк убедился, что южное побережье Магелланова пролива принадлежит не гигантской Неведомой земле, а острову. Это было крупное – хотя и невольное – географическое открытие.

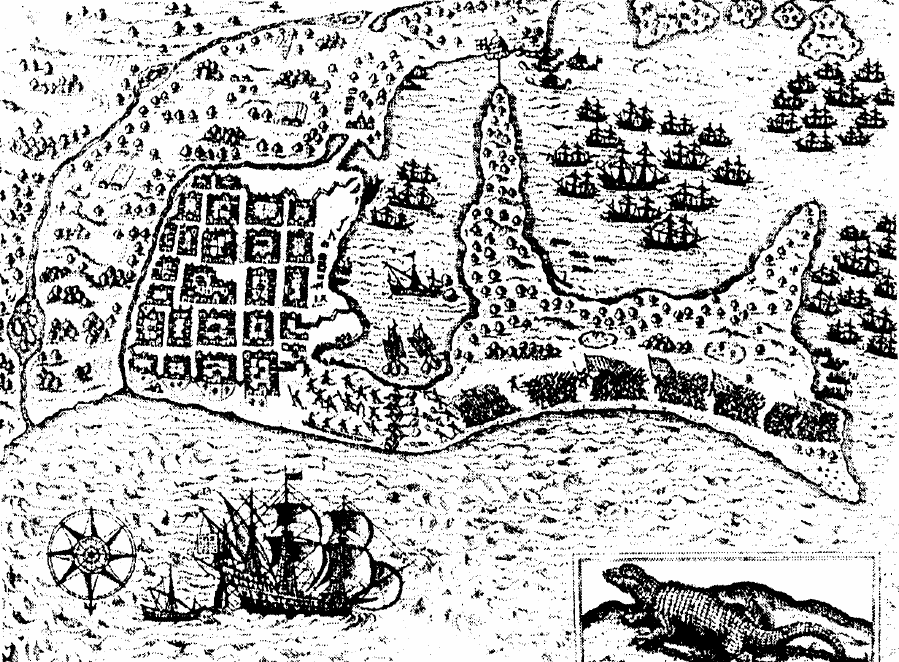

Нападение пирата Френсиса Дрейка на Картахену (Колумбия) в 1586 г. Рисунок 1599 г.

Широкий пролив между Южной Америкой и Антарктидой позже получил имя Дрейка. Впрочем, впервые этот пролив открыл за полвека до Дрейка при стихийных обстоятельствах испанский капитан Франсиско Осес. Но его сообщение тогда не было принято во внимание.

Итак, Дрейк вновь направился на север. Не встретив других своих кораблей, решил все-таки продолжить экспедицию. С чилийскими индейцами он сумел наладить хорошие отношения. В городе Вальпараисо Дрейк захватил испанское судно с грузом вина и золота, а также с секретными картами Америки. В дальнейшем выяснилось, что испанцы неверно рисовали западный берег материка, и Дрейк исправил ошибку.

На Тихоокеанском побережье испанцы не ожидали нападений ни на суше, ни на море. Дрейк без особых усилий собрал богатый урожай драгоценных металлов и камней. Не отличаясь жестокостью, он не убивал ограбленных испанцев, а потому весть о его подвигах быстро распространилась по всему побережью.

«Золотая Лань» вполне оправдала свое имя. В ее недра стали перетекать сокровища из трюмов испанских галеонов, из сундуков жителей поселков, из вьюков торговых караванов. Последним «подвигом» Дрейка стал захват так называемого золотого галеона – осуществление мечты всех пиратов. На этих судах испанцы доставляли драгоценности из Нового Света. В результате доходы от захваченных богатств в сотни раз превысили расходы на экспедицию.

Но как теперь достичь Британии? Дрейк предугадал действия испанцев, которые отправили военную эскадру к Магелланову проливу. «Золотая Лань» взяла курс на север. Дрейк был готов обогнуть Северную Америку, пройдя из Тихого океана в Атлантический. Он достиг 48° северной широты. Берег отклонялся не на восток, а на запад. Пришлось остановиться в удобной бухте (позже названной заливом Дрейка), привести в порядок корабль и обсудить дальнейший маршрут, наладились дружеские отношения с индейцами. Дрейк поставил на берегу памятный знак, торжественно объявил о присоединении территории к Англии, назвав ее из-за белых прибрежных скал Новым Альбионом (синоним Британии).

Оставался свободным один лишь путь – через Тихий океан. Плавание продолжалось три месяца. Наконец они достигли Марианских островов. Еще через полтора месяца – Молуккских. Местный правитель доброжелательно принял англичан. Однако команда «Золотой Лани» не отпускала Дрейка на берег, памятуя трагический финал Магеллана и дорожа своим капитаном.

От острова Ява, избегая встреч с испанскими и португальскими военными кораблями, Дрейк первым в мире взял курс прямо к мысу Доброй Надежды, пересекая Индийский океан. И вот в конце сентября 1558 г. «Золотая Лань» с грузом золота бросила якорь в Плимуте. Она стала вторым судном в мире, совершившим кругосветку и впервые – вместе со своим капитаном. Потери личного состава были невелики. Доходы пайщиков (включая королеву), вложивших в экспедицию свои капиталы, составили 4700 %!

Пират и первооткрыватель Дрейк, удостоенный почестей и наград, стал первым среди тех, кто содействовал низвержению испанского и португальского господства в Мировом океане. Пути, проложенные Колумбом и Магелланом, оказались, в конце концов, роковыми для этих двух стран.

«Покорение океанов» проходило главным образом в широкой полосе земного шара, тяготеющей к тропической зоне. Сказывалась нацеленность мореходов на выгодную торговлю, а еще более – на захват золота, серебра, драгоценных камней, пряностей, рабов. В результате сложилась странная ситуация: несмотря на замечательные географические достижения и кругосветные плавания, оставались неизвестными материки Австралия и Антарктида. Почти ничего не было известно о севере и северо-западе Америки, Центральной, Северной и Северо-Восточной Азии.

Загадочный остров Пасхи

Первым из европейцев увидел этот остров пират Эдуард Дэвис. Было это в 1687 году. Запись Дэвиса в корабельном журнале была лаконичной, а координаты острова очень неточны. Оправдание этому веское: за пиратом гнался военный корабль. Посещение острова отменялось: надо было поскорее скрываться от погони.

34 года спустя голландская экспедиция из трех кораблей под начальством Якоба Роггевена отправилась на поиски легендарной Неведомой Южной земли. Предполагалось, что клочок суши, открытый Дэвисом, может оказаться частью этого материка. Плавание проходило трудно, экипаж страдал от цинги. Вот что писал участник похода немец Карл Фридрих Беренс: «Эту жалкую жизнь не описать пером. На кораблях воняло больными и мертвецами. Заболеть можно было уже от одного запаха. Больные жалобно стонали и кричали… Они настолько отощали и сморщились от цинги, что являли собой зримый облик смерти… Много было страдающих от психических расстройств. Здесь не помогли бы никакие лекарства, кроме свежей пищи… Мои зубы почти полностью оголились от десен, а сами десны распухли в палец толщиной. На руках и на теле появились желваки величиной больше лесного ореха».

Это описание показывает, какими трудами и мучениями давались европейцам открытия в Тихом океане. Тем величественнее выглядят достижения тех «мореплавателей солнечного восхода», которые прошли в океанской пустыне тысячи километров многими столетиями раньше, заселяя необитаемые острова.

Наконец 6 апреля 1722 года, на Пасху, эскадра Роггевена наткнулась на одинокий гористый островок. Толпа туземцев высыпала на пустынный берег, разглядывая диковинные суда. «Дикари» были безоружны, но цивилизованные христиане-европейцы в ознаменование своего открытия и для острастки местных жителей дали по ним залп. А в память о воскрешении Христа назвали островом Пасхи.

В 1737 году была издана книга Беренса «Путешествие по южным странам и вокруг света в 1721–1722 гг.». Она пользовалась успехом у читателей во многом благодаря описанию таинственного острова Пасхи, на котором неизвестно кем и невесть когда воздвигнуто множество каменных истуканов. На некоторых из них красовались каменные шапки весом в тысячи килограммов. Вес каменных колоссов достигает 20 т.

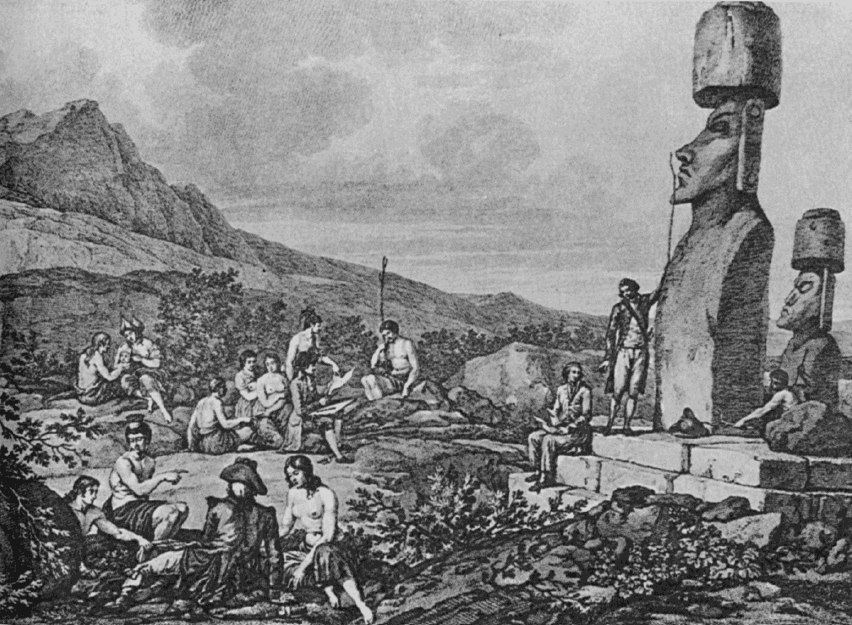

С этих каменных истуканов началась слава острова. Было совершенно непонятно, как они могли появиться на затерянном в океане островке со скудной растительностью и «диким» населением. Великий мореплаватель Джеймс Кук, посетивший в 1774 году остров Пасхи, догадывался, как можно было поднять многотонных истуканов и увенчать их каменными шапками. Ведь вокруг много камней. Из них можно устроить насыпь, на которую с помощью рычагов и веревок затащить монолит и затем, наклонив его, постепенно поставить торчком.

Участники экспедиции Лаперуза на о. Пасхи. Рисунок конца XVIII в.

В 1786 году остров ненадолго посетила экспедиция Ж. Лаперуза. Они посеяли семена, доставили на берег домашнюю птицу и коз. Но эти растения не прижились, а живность островитяне быстро съели. Лаперуз отметил, что каменные изваяния сделаны из вулканической породы, красивой и легкой.

Судя по всему, европейцы, посещавшие остров Пасхи, частенько интересовались знаменитыми местными статуями лишь с корыстными целями: пытаясь обнаружить в них или под ними клады. Возможно, поэтому очень многие монументы Пасхи оказались поваленными и расколотыми. То же относится и к каменным постаментам, платформам – аху, остатки которых (более 300) разбросаны по берегу. Длина самого большого ныне разрушенного аху составляла 160 м, а на его центральной платформе длиной около 45 м располагалось 15 статуй.

Для чего сооружались первые аху (их возраст порядка 700–800 лет), до сих пор неясно. В последующем их нередко использовали как места погребений и увековечивания памяти вождей. Всего на острове обнаружено около 600 больших статуй, из которых четвертая часть осталась незаконченной. Изваяния высекались прямо в скале, а затем спускались по склонам вниз. По какой-то причине островитяне практически внезапно прекратили работу по сооружению, перевозке и установке статуй.

Чем внимательней исследовали путешественники и ученые остров, тем больше возникало загадок. Само по себе открытие его европейцами трудно назвать крупным географическим достижением. Но изучение его происхождения, заселения людьми, формирования и расцвета местной культуры, а затем ее сравнительно быстрый упадок – все это открывало обширное поле для ученых и явилось в полном смысле слова открытием, до сих пор вызывающим интерес и горячие споры.

Наиболее страшные удары обрушились на паскуанцев после их знакомства с европейцами, причем уже в XIX веке. Так, американские охотники за тюленями на шхуне «Нанси» увезли в рабство около 25 мужчин и женщин с острова Пасхи, которые позже предпочли умереть, бросившись в море. Затем американские китобои с судна «Пиндос» захватили около трех десятков молодых островитянок, глумились над ними, а затем, заставив их плыть к берегу, всех расстреляли в воде. Через полвека, в конце 1862 года, на шесть перуанских кораблей погрузили почти всех мужчин с острова и увезли в рабство, направив на работу в рудники. Только 15 из них вернулись после злоключений на родину, занеся сюда вирус оспы. От эпидемии погибла половина островитян.

Согласно археологическим данным, в далеком прошлом остров переживал счастливые времена. До прихода людей он был покрыт пышными лесами. Люди поселились здесь примерно полторы тысячи лет назад. Это были мужественные и умелые мореходы с островов Восточной Полинезии. За 500 лет островитяне обжили свою землю. Они строили лодки, на которых совершали дальние плавания и занимались рыбной ловлей. Примерно тогда появился у них батат – сладкий картофель, произрастающий в Южной Америке и широко распространенный в империи инков.