Полная версия

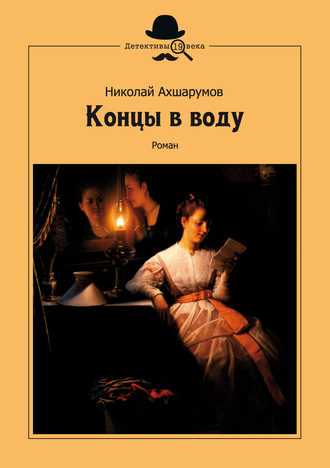

Концы в воду

Николай Ахшарумов

Концы в воду

Роман

© Издательство «Зерна», 2020

Предисловие

Ахшарумов Николай Дмитриевич – беллетрист и критик; родился в Петербурге 3 декабря 1819 года, воспитание получил в Царскосельском лицее, по окончании которого в 1839 году поступил на службу в военное министерство, но в 1845 году вышел в отставку. В середине сороковых годов посещал одно время Петербургский университет и изучал также живопись в Академии художеств.

Первым его литературным произведением была повесть «Двойник», которую он, под псевдонимом Чернов, поместил в «Отечественных записках» (1850, № 1). За ней последовал ряд романов и повестей, из которых заслуживают упоминания: «Чужое имя» («Русский вестник», 1861, т. 31, 32, 34, 35), «Мудреное дело» (СПб., 1864), «Граждане леса» («Всемирный труд», 1867, № 4–6), «Мандарин» (СПб., 1870), «Конец с красной меткой» («Вестник Европы», 1889, № 8).

В своих романах и повестях Ахшарумов стремится доставить читателю интересное и занимательное чтение, и потому они отличаются фантастичностью сюжета, живостью рассказа и необычайными положениями героев.

Из его критических статей лучшей считается «Порабощение искусства» («Отечественные записки», 1857, № 7), в которой он является поборником чистого искусства и врагом тенденции в искусстве. Также обратил на себя внимание его разбор «Обломова» Гончарова («Русский вестник», 1860, № 1), так что Академия наук поручила ему дать отзыв о «Горькой Судьбине», представленной Писемским на соискание Уваровской премии (4 присуждение Уваровской премии, 1860). Ему принадлежат еще критические статьи о «Преступлении и наказании» Достоевского («Всемирный труд», 1867, № 3), «Об основных началах психологии» Спенсера (т. ж., № 10), «О „Войне и мире“ Толстого» (т. ж., 1868, № 4 и 1869, № 3) и др. Он писал еще о «Задачах русской живописи», «Об идеале в области пластических искусств» и т. п. («Вестник изящных искусств»).

Часть первая

Кузина Оля

Глава первая

Вначале осени я ехал к кузине Ольге в Р** через Москву и занял место в простом вагоне 2-го класса. Спальных я не люблю за их духоту и за то, что в них тесно от слишком большого числа удобств, ни одно из которых не отличается чистотой и ни за одно из которых нельзя поручиться, что оно вдруг не будет обращено в постель. К тому же, я сплю недурно и сидя; но я не терплю тесноты, а на этот раз, как нарочно, весь 2-й класс был битком набит. Мало того, в вагоне, как раз у меня за спиной, расположилось семейство с грудным ребенком, который ревел весь день на руках у матери. К ночи, особенно когда затворили окна, соседство это стало невыносимо, и я решился перейти в 1-й класс, что оказалось, однако, не так легко. После трех неудачных попыток найти мне место кондуктор, видимо затрудненный, привел меня в семейное отделение, почти совершенно пустое, и, перешепнувшись с дамою, которая там сидела одна, стал зажигать фонарь.

– Не нужно, – запротестовала она.

Но блюститель порядка не счел себя вправе оставить нас без огня, и фонарь был зажжен, причем я заметил, что дама спустила вуаль… Через минуту раздался сигнальный свисток, и мы помчались. Угадывая по разным приметам, что путешественница до моего прихода лежала, я извинился в том, что ее потревожил. Она перебила сухой и короткой просьбою не стесняться, что я и исполнил очень охотно, вытянув ноги на одно из порожних мест против меня. Она отвернулась. Тусклый свет фонаря обрисовал в углу темную закутанную фигуру; ни ног, ни рук, ни лица ее не было видно, и разговор, судя по тону ее ответа, казался мне невозможным. А между тем, что-то неуловимое обличало в ней молодую женщину.

С минуту я машинально смотрел на нее, но мало-помалу внимание ослабело, и мысли мои улетели далеко вперед. Я думал о том, как встретит меня кузина, которую я не видел пять лет. Она без меня вышла замуж и, как я после узнал, очень несчастливо. В последнем письме она извещала меня коротко, что уезжает в Р** к старухе-матери и, вероятно, останется там навсегда, потому что судьба поступила с ней очень жестоко. Об остальном она упоминала темно и в самых общих словах, по тону которых однако я мог угадать, что она все еще любит мужа и что ей было больно его покинуть.

С мужем ее я был знаком со школьной скамьи, но это был человек меньше всего способный мне объяснить случившееся: некто Бодягин – барич с большими претензиями, но с сильно расстроенным состоянием и испорченною карьерою, служивший сначала в гвардии, в кавалерийском полку, потом пустившийся в спекуляции, игрок, волокита и мот, человек с бешеным темпераментом и больною печенью, мелочный, ограниченный и сухой. По возвращении в Петербург я не застал его там, – он был в отлучке, а из родни никто не хотел или не мог объяснить мне истинную причину его разлада с Ольгой. Я узнал только, что мне было уже отчасти известно, – что у них нет детей, что Ольга часто хворала и что они уже года три живут врозь. А впрочем, ни одного упрека против нее, что для меня равнялось полному ее оправданию…

Бедная Ольга! Она как будто предчувствовала, что ей не суждено узнать настоящего счастья, – так робко она всегда смотрела в будущее и так недоверчиво говорила о нем. Больно теперь вспоминать, но как-то невольно приходят на память все наши несчетные толки об этом будущем, толки и споры, в которых, казалось, было так мало личного, а между тем каждый, высказывая свой взгляд на жизнь, имел незримою меркою самого себя. За ширмой спокойной беседы о разных серьезных вещах шла маленькая игра личных надежд и расчетов, в которой карты, хотя по правилу и закрытые, видны были часто насквозь.

Ольга была почти красавица и, как водится в таком случае, я был одно время сильно в нее влюблен. Она оставалась всегда спокойна, а между тем, странно сказать, вся действительная атака шла с ее стороны, и мне приходилось только обороняться. Слово «атака», конечно, двусмысленно, но я не разумею под ним ничего завоевательного. У Ольги не было ни на грош кокетства, то есть умышленного. Это было простое, честное существо. В жизнь свою я не видел женщины менее занятой собою и меньше аффектированной[1]. Но она надеялась искренно, что отношения наши, несмотря на родство, могут со временем измениться, и вся ее маленькая игра со мною клонилась к этому. Как женщина и, вдобавок, застенчивая, она, разумеется, не вела ее прямо. Были уловки и хитрости, и много прозрачных намеков на наше личное дело в форме спокойного разговора о браке и семейной жизни. Признаюсь, я не раз колебался, и перспектива тихого счастья с Ольгой сильно меня подкупала. Но я был беден и вел цыганскую жизнь без всяких определенных надежд впереди, без всякой точки опоры в обществе. У ней не было тоже ни гроша. При этих условиях «тихое счастье» было, конечно, сомнительно. От него сильно попахивало ярмом семьянина-труженика и теснотою мещанской, пошленькой обстановки, природное отвращение от которых, вместе с невозмутимым взором Ольги и спокойным тоном ее речей, окатывали мою горячку такой холодной струей, что она скоро остыла. Вот тема, вокруг которой плелись узоры тысячи самых дружеских и, несмотря на наши ребяческие уловки, глубоко искренних объяснений. Они не привели нас с Ольгою ни к чему положительному, но в результате связали таким хорошим, теплым и прочным чувством, какое редко бывает плодом одинаково продолжительной связи другого рода. Где нет в основе сближения, страстной привязанности, а между тем обладание застраховано неизменно в одних руках, там люди становятся сыты друг другом во всевозможном смысле, и нет равнодушия более полного, как то, которое всякий из нас, конечно, не раз угадывал между людьми, связанными обетом вечной любви.

Ольге всегда очень не нравилось, когда я ей указывал на развязку подобного рода.

– Пустяки! – возражала она нахмурясь. – Большая часть мужей и жен любят друг друга искренно, хотя их любовь и не выказывается романтическими восторгами. Это чувство обыкновенное, и оно удовлетворяется обыкновенною меркою, но ты, как идеалист, ненавидишь обыкновенное, и эта ненависть заставляет тебя клеветать…

Тут была, как и во всех речах Ольги, своя доля правды, но она ошиблась в том, что корень противоречия, нас разделявшего, таился совсем не в наших характерах. Он был гораздо проще и, так сказать, фатальнее. Это была обыкновенная разница девичьего взгляда на брак со взглядом таких холостяков и цыган, как я. Для девушек это, с редкими исключениями, первый серьезный шаг в жизни, и потому они, естественно, боятся с ним запоздать; а для нас это часто бывает последний. Понятно, что мы без особых причин не желаем спешить. К тому же, в кругу людей нашего класса, живущих своим трудом, вся тягость бремени падает на мужа; а девушка, если она не героиня, раз ставши женою, считает свой подвиг уже оконченным и смотрит на все остальное, как на спуск под гору, не требующий уже усилия, а только маленькой осторожности, чтоб не свихнуться. И это я тоже говорил Ольге, что ее приводило всегда в ужасный гнев, и она начинала ругать мужчин. Милая Оля!. Как теперь вижу тебя в знакомой комнате, в уголку, на диване, всю вспыхнувшую и в сотый раз открывающую огонь по неприятелю. Вижу твой легкий стан, круглое личико и ясные голубые глаза, сверкающие укором…

Поезд мчался как вихрь среди ночной тишины и глубокой тьмы. Убаюканный мирным стуком и непрерывным рядом мягких толчков, я начинал дремать. Нити воспоминаний путались, и мысли сменялись образами. Передо мной была Ольга, грустная и безмолвная. На исхудавшем, но хорошо знакомом лице ее я читал укор. Она как будто хотела сказать: «Зачем ты покинул меня? Зачем не подал руки, когда я протягивала тебе свою так искренно? Вот я теперь далеко от тебя и несчастна. А ты? По-прежнему одинок – бездомный и бесприютный скиталец между людьми!.» Сердце мое щемило.

Вдруг из-за бледного призрака Ольги выдвинулось и обрисовалось явственно чье-то чужое лицо. Это было лицо молодой и довольно красивой женщины, но только одно лицо; остальная часть головы и плеча, закутанные во что-то темное, тонули в потемках. Лицо было мягко освещено, и смятые пряди, выбиваясь из-под покрова, сообщали ему какой-то усталый вид; а между тем в чертах не заметно было усталости и выражение их показалось мне далеко не мягким. Особенно поразил меня взгляд: бесцельный, но пристальный и чутко настороженный навстречу чему-то незримому… Впечатление было так резко, что я очнулся.

Передо мною, наискосок, прижавшись в углу, сидела моя одинокая спутница, которой, должно быть, душно стало под вуалью, и она ее подняла. Я сидел или, вернее сказать, полулежал в тени, а потому ей трудно было заметить, что глаза у меня только прищурены; впрочем, она и не смотрела в мой угол. Вглядываясь в ее лицо, я замечал на нем минутами что-то тревожное и озабоченное. Она как будто работала мысленно над какой-то мудреной задачей, и эта работа была непривычна для нее, раздражала и удивляла ее. О чем она думает? Отчего не спит?.

Свисток и протяжный вой. Мы едем тише. станция. Я привстал и выглянул. Сквозь запотелые стекла мелькнули огни, платформа и несколько темных фигур, снующих взад и вперед. Пассажиров нет… Через минуту мы снова тронулись. Я повернулся лицом к стене, заснул и проспал несколько станций.

Я проснулся уже под утро, но на дворе было совершенно темно. Первое, что я чувствовал, это запах сигары. Несколько удивленный, я оглянулся и увидал, что спутница моя курит. Судя по всему, она не спала, и на лице у нее на этот раз заметна была усталость.

– Вам не спится? – рискнул я.

– Нет. Я вам завидую. Я не могу спать в вагоне.

Сигара и храбрый тон ее ответа рассеяли мои прежние опасения насчет того, что я ее стесняю. Какая бы ни была причина, заставившая ее на первых порах опустить вуаль, но робость была, очевидно, тут не при чем. Она теперь смотрела мне прямо в глаза и не думала опускать свои, когда я вглядывался в ее лицо. Чтоб окончательно утвердить между нами дорожный принцип свободы, братства и равенства, я достал сигару. Она сама предложила огня.

Минут через пять мы разговаривали без всяких стеснений, и я узнал, что она тоже едет в Москву.

– У вас сигары однако лучше, – сказала она.

Я предложил ей. Она преспокойно выкинула свою в окно и взяла у меня. При этом я заметил у ней на пальце маленькое кольцо с рубином.

В К**, когда стало уже светать, она выходила, причем опять опустила вуаль. Уходя, она обронила платок. Я поднял его и положил на место. Платок был надушен и вышит по уголкам: на одном из них я заметил корону и вензель: «Ю. Ш.»

Подъезжая к Москве, она объяснила мне, что там в первый раз, не знает гостиниц и боится попасть в такую, где неудобно; но она не сказала мне, что именно для нее неудобно, и только в ответ на мои вопросы упомянула слегка, что она не выносит толпы и шума. Судя по общему впечатлению, это казалось довольно невероятно; однако уединенное место, которое она приискала, и дважды опущенная вуаль сбивали меня. «Кто это, – думал я, – и что у нее на уме?… Бежит от кого-нибудь или прячется?…»

Не знаю, что именно меня подстегнуло, но мне не хотелось расстаться с нею так скоро. Я начал ей объяснять, что сам не люблю гостиниц, и кончил тем, что предложил ехать вместе, искать меблированные комнаты. Она посмотрела пристально мне в глаза, но не сказала ни слова.

В Москве, когда мы остановились, она опять опустила вуаль. Я был уверен, что она тотчас уйдет, и хотел поклониться, но она обратилась ко мне совершенно спокойно:

– Чего же вы ждете? Ведь вы предлагали мне ехать вместе?. Вот мой багажный билет; ступайте, распорядитесь.

Через час мы были на Дмитровке в меблированных комнатах и занимали две комнаты рядом.

Глава вторая

Знакомство это окончилось так же странно, как началось. Она прожила возле меня сутки, и в течение этого времени мы виделись только раз. Весь день я провел в разъездах; да и она, помнится, исчезала куда-то.

Вечером было еще не очень поздно, когда я вернулся в номер. Осматриваясь, я заметил, сквозь щель, в соседней комнате свет, вспомнил свою попутчицу и постучался к ней в двери. Она отворила без всякого затруднения, но вместо того, чтоб впустить, вышла сама. Здоровая статная молодая женщина, в черном шелковом платье, с короткою распашною кофточкою; на шее стоячий воротничок с голубым галстуком, руки и уши маленькие, в ушах золотые сережки. Русые с золотистым отсветом волосы причесаны гладко, глаза светло-карие; вообще, ближе к блондинке. Вглядываясь в лицо, я не нашел в нем и следа того, что так поразило меня спросонок. Оно было просто, спокойно и, я прибавил бы, мило, если бы скулы и подбородок резким контуром своим не портили его красоты. Ничего эксцентрического; скажу даже более, она показалась мне простоватой, но впечатление это исчезло, когда мы начали говорить. Голос у нее был нежный, походка плавная, манеры и тон речей обнаруживали большую привычку к обществу.

Мы говорили мало, то есть, собственно, говорил я, а она не давала себе труда поддерживать разговор и, опустившись на спинку кресел, молчала или вставляла изредка односложный ответ. Я перепробовал несколько тем, но видя, что все они мало ее интересуют, начинал уже каяться в своей предприимчивости.

«Черт ее побери! – думал я. – Лучше оставить бы ее там у себя в покое да лечь спать…»

И в середине какого-то анекдота я потихоньку зевнул.

Она засмеялась.

– Знаете что? – сказала она. – Вы напрасно стараетесь меня занимать. С одной стороны, это трудно, потому что вы меня вовсе не знаете, а с другой, это лишнее. Я не требую с вас такой дорогой цены за дешевое удовольствие, которое я вам доставила.

Я просил ее объяснить, что она хочет сказать.

– Только то, – отвечала она, – что я не люблю принуждения. Вам было скучно, и вы от нечего делать захотели взглянуть на меня. Ну и смотрите, не утруждая себя напрасной любезностью. Смотрите, не торопясь; мне все равно – молчать там одной у себя или тут с вами; а когда спать захочется, я уйду… Дайте сигару.

Мы закурили, и мне почему-то вдруг стало весело. Пользуясь позволением, я смотрел на нее, не опуская глаз, и не заметил, чтоб это было ей неприятно или неловко. Напротив, судя по усмешке, игравшей у нее на губах, это ее забавляло, и она, вероятно, чтоб ободрить меня, отвечала мне тем же. Сперва мы упорно молчали, желая как бы отдохнуть от прежней натяжки, потом разговор возобновился у нас как-то без умысла, сам собой.

– Вы долго пробудете здесь? – спросил я.

– Нет, уезжаю завтра.

– Жаль!

– Чего жаль?

– Так, вы мне понравились.

– Давно ли?

– Сейчас.

– Физически или иначе?

– И так и иначе.

– Ну, если вы не лжете, то вот вам и тема для разговора. Рассказывайте, что вы во мне нашли? Да только без оговорок, чтоб не терять по-пустому время.

– С чего начать?

– Да все равно, начните хоть с физиологии: это яснее, и мне легче будет вас уличить, если вы станете врать.

– Хорошо, только возьмите, прошу вас, в соображение, что я не художник и не могу передать вам моих впечатлений в тонкости.

– Которой, вдобавок, и нет.

– Почему?

– Ну, полноте! Вы еще спрашиваете. Какие тут тонкости, когда на женщину смотрят так, как вы на меня сейчас смотрели.

– Надеюсь, что я не обидел вас?

– О, нет; что ж тут обидного? Это естественно, хотя и совсем не тонко. Вы все так смотрите, когда не имеете надобности обманывать или, пожалуй, обманываться насчет того, что вам нравится в нас. Если женщина не урод, если она молода, здорова, то этого и довольно, чтобы она вам нравилась… Правда?

– Да, правда, – отвечал я, – но правда самого низкого сорта.

На этот раз она немного обиделась.

– Я не видела высшей, – отвечала она, надувши губки, – и потому не верю в нее. Впрочем, для вас это все равно; продолжайте.

– После того, что сказано, – продолжал я, – и что я по совести не могу оспаривать, мне остается только прибавить, что не все женщины нравятся одинаково даже в живописном смысле. Есть разные типы и степени красоты. Есть, например, красота романтическая, тип хорошо известный, потому что им занимались поэты… Худоба, бледность, истома, мечтательный или тоскливый взгляд, говорящий о безнадежной страсти.

– А, знаю! – договорила она презрительно. – Это больничный род красоты?. Ну это ко мне не относится. Я, слава Богу, совсем здорова.

– И есть красота другого рода: классическая.

– Что это такое «классическая»?

– Это тот тип красоты, высшие образцы которого воплощены в античных статуях. Тип ясный, спокойный, величественный.

– И флегматический?

– Ну, это едва ли.

– Однако. Я видела этих каменных женщин. Все они имеют вид сытый, откормленный и смотрят так, как будто бы им ничего на свете не нужно, даже и платья. Собственно, нельзя сказать, чтобы они смотрели, потому что у них нет зрачков.

Я улыбнулся.

– Ну а вакханки[2]? – сказал я. – Это тип неоспоримо страстный, а между тем это тоже античная красота.

– Вакханки? – повторила она, стараясь припомнить. – Ах, да, я видела. Это раздетые пьяные женщины, которые пляшут или валяются по полу с кубком в руках. Неужели вам это нравится?

– В своем роде – да.

– Странно!. Надеюсь, однако, что вы меня не причисляете.

– К вакханкам? О, нет. У вас красота совершенно другого рода.

– А! Наконец-то. Ну-ну говорите, какая?

– Это, если позволите так выразиться, красота затаенной страсти.

– Что? – сказала она, опуская глаза. – Я вас не понимаю.

– Будто бы?

– Право.

Я смотрел ей в лицо, и мне невольно припоминалось странное его выражение ночью, в вагоне, когда она вовсе не думала обо мне.

– Слушайте, – продолжал я, ощупью связывая свои рассеянные догадки, – красота эта с виду скромна и не бросается в глаза никакими эффектами. В покое вы можете ошибиться, приняв ее за выражение мира и тишины. Перед вами безгрешная дева с невозмущенной еще душой или счастливая мать семейства, та, что в домашнем быту дети и няньки зовут «мамашей». А между тем у этой «мамаши» в сердце огонь неутолимых желаний, в жилах клокочет растопленный металл. И если от этого внутреннего огня что-нибудь проскальзывает наружу, а иногда это невольно случается, то вот это и будет тот род красоты, о котором я говорю.

Сухая усмешка зарницей играла у ней на губах. Медленно выпрямляясь, она подняла на меня свои бронзовые зрачки и вдруг покраснела.

– Кажется, я угадал?

– Нет… а впрочем – не знаю… может быть… Знаете, тайное у нас, женщин, трудно угадывается, и особенно вчуже, со стороны. Легко ошибиться.

– Конечно. Но будьте искренны; между нами, мы ведь не знаем друг друга и по всей вероятности никогда больше не встретимся, признайтесь, ведь я не ошибся?

Она потянулась, как кошка, лениво, но с затаенною силою в мягких членах и с хищной негой телодвижения.

В полузакрытом взоре ее, в усмешке полуоткрытых губ светилось именно то, что я угадал.

Другого ответа не нужно было, да она и не думала отвечать. Все флегматическое сбежало с нее как с гуся вода. Передо мною была опять та самая женщина, которая не могла уснуть в вагоне и три раза опускала вуаль.

– Пора, – сказала она, наконец очнувшись. – Прощайте.

Но я был слишком молод и слишком мало расположен к советам стоической мудрости. Я взял ее за руку и, удерживая на месте, шепнул несколько слов, которые не имели бы смысла, если бы я их повторил теперь хладнокровно. Она не отнимала руки, а слушала молча и пристально всматривалась в мои глаза. Раза два при этом сухая усмешка мелькнула у неё на губах, и раз она покраснела… С минуту мне показалось, как будто она колеблется, но вдруг она вырвала руку, встала и, тряхнув головой, оттолкнула кресло.

– Нет, – отвечала она, смеясь, – это вздор!. Впрочем, я не имею нужды играть тут с вами комедию. Скажу вам просто, я бы осталась; да и не я одна, большая часть из ваших безгрешных дев и скромных «мамаш» остались бы, если бы не боялись цены, которую женщины платят за этого рода вещи. Знаете эту французскую драму, где королева со своими сестрами кутят по ночам, в какой-то башне, а к утру, чтобы отделаться от нескромных любовников, топят их?… Так вот, если бы можно и с вами так. Но это все пустяки, я не французская королева и, одним словом, прощайте!

На другой день, поутру, я только что окончил письма и торопился идти.

На уме у меня лежали дела нашей торговой компании, с которыми связаны были случайно и мои собственные.

Слуга, молодой, глуповатый парень с салфеткой в руках, остановил меня в коридоре.

– Хозяйка велела спросить: вы долго изволите оставаться?

– Не знаю. А что?

– Вид надо бы прописать.

– Ну, хорошо, напомни вечером.

Это было перед соседнею дверью.

– А что, N 3-й дома? – спросил я, вспомнив мою попутчицу.

Он посмотрел на меня недоверчиво и с какой-то глупой усмешкой, словно не допуская, чтобы «нумер» мог быть не дома.

– Никак нет-с, уехали, – отвечал он.

На уме у меня вертелось спросить: «Кто такая?» Но вопрос этот с отъездом терял почти весь интерес, и я его отложил до вечера, а к вечеру любопытство мое окончательно выдохлось. «Черт с нею! – решил я. – Кто бы она ни была, какое мне дело?»

Глава третья

Дела задержали меня в Москве дольше, чем я рассчитывал, так что я прибыл в Р** только 10-го сентября.

Ольга, увидев меня в окно, выбежала навстречу как сумасшедшая, вся раскрасневшись, в слезах и в усмешках, и мы обнялись публично, на улице. В эту минуту я мог заметить только, что она похудела, но потом, когда оживление встречи прошло и было время вглядеться внимательнее, я убедился, что ей недешево обошлись эти пять лет. Бедняжка очень переменилась: прежний здоровый цвет лица и круглота очертаний исчезли, голос утратил свои музыкальные ноты; в усмешке, в движениях стало заметно что-то нервное. Она сама знала это, и несколько раз я заметил украдкою брошенный взор ее, который как будто спешил и вместе боялся прочесть у меня на лице грустный итог моих впечатлений. При матери я не решился ее расспрашивать; мы поняли в этом друг друга без слов и молчали о самом главном. Но после обеда, когда Анна Антоновна ушла к себе и мы с Ольгой уселись по-старому, в уголок, – всякое принуждение было брошено. По глубоко отрадному вздоху ее я мог легко угадать, с каким нетерпением она ожидала этой минуты.

– Пять лет!.. – говорила она, сжимая мне руки. – И ни одного человека возле, чтоб душу отвесть!

Она, очевидно, щадила мать, но я убедился скоро, что ей и со мной нелегко быть искреннею. Она сбивалась, не договаривала, стараясь из всех сил смягчить грубую истину; путалась в этих усилиях как в сетях и часто, запнувшись на полуслове, вдруг умолкала, как бы сама испуганная тем, что готова была сказать. Несмотря на все эти задержки кое-что, однако же, выяснилось. Она успела меня убедить, например, что муж до брака был страстно в нее влюблен. С этой целью она читала мне письма, которые были довольно глупы и местами даже безграмотны, но неоспоримо страстны…