Полная версия

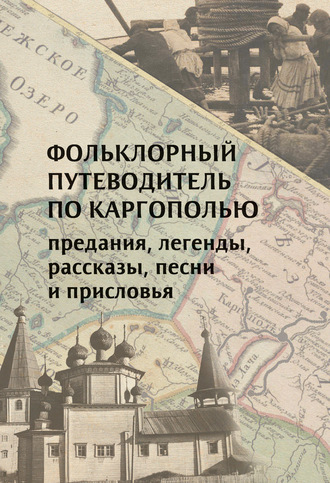

Фольклорный путеводитель по Каргополью

46

До Столыпинских реформ начала XX в. крестьяне не имели пахотной земли в собственности – она принадлежала общине – миру – и перераспределялась между членами общины пропорционально количеству членов семьи мужского пола. На женщин земля не выделялась.

47

Упоминание Гааги навеяно событиями в Югославии и судом над военными преступниками в Международном уголовном суде в Гааге.

48

Вероятно, имеется в виду встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта в Ялте в феврале 1945 г.

49

В мемуарной литературе о Сталине неоднократно отмечалось его гипертрофированное радушие и гостеприимство. Так, в ряде публикаций упоминается эпизод во время Тегеранской конференции, когда на приеме в советском посольстве Сталин подарил Рузвельту, которому во время предыдущего завтрака понравилась лососина, рыбу двухметровой длины, диаметром в полметра, только что доставленную самолетом из СССР (см.: Невеждин В. А. Застольные речи Сталина: Документы и материалы. М.; СПб., 2003. С. 353). Мы выражаем глубочайшую признательность А. С. Архиповой за этот ценный комментарий. Этот же сюжет с рыбой известен и в фольклоре Поморья: [Вы не слышали историю о том, как Сталин отсюда семгу огромную себе заказывал?] Это с Мезени. Да, писят. писят килограм. Черчиль. стоял, глядел на неё… ну на сёмгу, это очевидно, да. А вот как ей довезли, писят три килограмма рыбина была. Сёмга-то… [Это когда было?] В сорок. когда это. [Ялтинская. Да?] Да-да-да-да-да. [И что, вот они сидели, и?] Ну он любовался. когда он в Москву прие… прилетел, Черчиль, да? И вот этой сёмгой он любовался. Любовался стоял. [И что?] Чего, ну любовался, что сёмга такая, что. для Сталина спецально в боцьке везли, да. [В бочке?] В боцьке. [С Мезени?] С Мезени (Яреньга, Приморский р-н Архангельской обл., зап. в 2011 г.).

50

В Каргополе нет и никогда не было железной дороги. Ближайшая к Каргополю железнодорожная станция – в г. Няндома, на расстоянии 80 км. То обстоятельство, что она прошла мимо Каргополя, привело к постепенному упадку экономической жизни города, который ранее процветал благодаря местоположению в истоках р. Онеги – большой торговой магистрали.

51

Имеется в виду Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей.

52

Старая дорога, соединявшая Няндому и Каргополь, сильно петляла, огибая леса и болота, и поэтому была значительно длиннее современной, спрямленной. Вспоминая о поездках в Няндому, наши информанты сообщали, что раньше, когда ездили на лошадях, приходилось останавливаться на ночлег на полпути в с. Рягово, то есть дорога отнимала двое суток.

53

См. сноску 50.

54

В ночь на 7 июля 2001 г. молния попала в крест Соборной колокольни в г. Каргополе, и он упал.

55

Соборная колокольня в Каргополе (следовательно, и крест на ней) расположена не перпендикулярно оси восток-запад, как принято, а с поворотом на 450 – фасадом на северо-запад, лицом на Питерский тракт.

56

Соборка, Соборная колокольня – самое высокое сооружение в Каргополе, колокольня, стоящая отдельно на Соборной площади. Была построена в 1778 г. в честь Екатерины II.

57

На Соборной площади стоит помимо колокольни 3 церкви, из которых в двух расположен музей, третья на момент записи была закрыта (сейчас там действующий храм Рождества Иоанна Предтечи), там же, на площади, в День города и другие праздники устраиваются гулянья, выступления ансамблей и ярмарки.

58

См. сноску 57.

59

См. сноску 57.

60

Имеется в виду расположенный на Горке Успенский женский монастырь и монастырское кладбище.

61

См. сноску 57.

62

См. сноску 55.

63

Ленинградский тракт (Ленинградская ул.) ведет к Соборной площади с северо-запада.

64

См. сноску 56.

65

В Каргополе никогда не было зоопарка.

66

В Петрозаводске до 2006 г. не было зоопарка.

67

Широко распространенная примета: лесной зверь в деревне – к беде.

68

Распространенное выражение это место следует понимать как указательное местоимение «это». См. Указатель диалектизмов и малопонятных слов.

69

Имеется в виду дорога Ошевенск-Каргополь, на которой расположено с. Река.

70

До нашей эры – распространенное в Каргополье выражение, обозначающее давно прошедшие времена (примерно эквивалентно «до того как я родился»).

71

Шулыкуны, шуликуны, шиликуны – мифологические персонажи, антропоморфные, небольшого роста, в высоких, остроконечных, часто железных шапках, которые появляются из проруби в святки и ходят по земле до Крещения, когда вновь отправляются под воду. Могут навредить человеку, который попадается им на пути, и даже убить его, поэтому в святки остерегались выходить на улицу затемно. Шуликунами также называют святочных ряженых, которые рядились по-страшному, то есть нечистой силой.

72

Неофициальное название района в г. Каргополе.

73

Управление Каргопольлага располагалось на Красной Горке, на территории бывшего Успенского женского монастыря в каменных зданиях монастыря и в построенных уже заключенными или рабочими совхоза «Красная Горка» деревянных зданиях.

74

Описывается дорога на Красную Горку – район Каргополя вверх по течению р. Онеги.

75

На Красной Горке был расположен Успенский женский монастырь.

76

На противоположном берегу р. Онеги был расположен Спасский мужской монастырь (см. № 278–282).

77

Недалеко от с. Конёво (Плесецкий, бывший Приозерный р-н Архангельской обл.) на противоположном по отношению к селу берегу р. Онеги в лесу находится Конь-камень, отдаленно напоминающий коня, размером приблизительно 5*3x2 м, с которым связаны предания. См.: Моисеев А.А. «Конь-камень» // Олонецкие губернские ведомости. 1899. № 77. С. 3; Шевелёв В.В. Конь-камень // Живая старина. 1999. № 2. С. 49.

78

Имеется в виду д. Бережная Дуброва, расположенная на противоположном по отношению к с. Конёво берегу р. Онеги.

79

См. Указатель диалектизмов и малопонятных слов.

80

Река Ёктыша, левый приток Онеги, протекает недалеко от Коня-камня.

81

Вероятно, имеется в виду Конь-камень около с. Конёво, с которым связываются легенды о конце света.

82

Местонахождение этого камня было неизвестно: с тех пор как перестала существовать д. Палашалга и поля рядом с ней заросли лесом, камень считался утраченным. В 2019 г. В.В. Шевелёв обнаружил камень. См. Шевелёв В.В. Большие камни родного края. Природные историко-культурные объекты на Каргополье // Известия Русского Севера. 2019. № 5–6. С. 28–29.

83

Главный годовой праздник, который отмечался в Каргополе, – Троица. В этот день в городе устраивались гулянья и ярмарка, на которые приходили жители всех окрестных сел.

84

Вероятно, имеется в виду д. Рядчино.

85

См. сноски 75, 76.

86

См. сноски 75, 76.

87

Собор в Каргополе, рядом с современной автостанцией.

88

Мужской Спасский монастырь был расположен напротив Троицкого собора, на противоположном берегу р. Онеги. См. сноски 73, 74.

89

См. сноски 75, 76.

90

Видимо, имеется в виду польская интервенция в Смутное время. В 1612 и 1614 гг. Каргопольская крепость подвергалась нападению польских отрядов.

91

Кладбище в Каргополе находится в противоположном по отношению к реке конце города, на выезде.

92

См. № 1-10.

93

См. сноски 75, 76.

94

В ночь на 7 июля 2001 от молнии обгорел и упал крест на Соборной колокольне в Каргополе. См. № 24–30.

95

Села Ухта и Нокола находятся на противоположных берегах оз. Лаче.

96

Имеется в виду, что ход якобы вел от Александро-Ошевенского монастыря к Покровской церкви в д. Погост (с. Ошевенск). Монастырь и церковь находятся на противоположных берегах р. Чурьеги.

97

Имеется в виду Александро-Ошевенский монастырь.

98

Недалеко от с. Архангело между селами Архангело и Волосово есть пещера карстового происхождения, в которой укрывались старообрядцы-бегуны.

99

Считалось, что пастухи заключают договор с лешим, который помогает пасти скот в лесу. Поэтому пастуху не требовалось ходить за стадом, достаточно было только совершить некое обрядовое действие – например, воткнуть нож или топор в пень, – и коровы выйдут к пастуху сами.

100

Оз. Лёкшмозеро.

101

Деревня в с. Лёкшма.

102

Плёс в р. Тихманьга.

103

Речь идет о лесосплаве по реке в оз. Лаче. В 1930-1950-х гг. в Каргополье заготавливали лес и сплавляли его по рекам в оз. Лаче, а затем по р. Онеге.

104

Деревня Патрово находится ниже по течению р. Тихманьга, чем деревни Верховье и Мурхово.

105

Искаженное название Аминтовой дороги. Упоминания об Аминтовой дороге фиксировались в этих местах и ранее. Из них ясно, что под Аминтом понимался мифический вождь чуди – легендарного финно-угорского племени, которое в фольклорных преданиях понимается как первоначальное население севернорусских земель. «Первые народные предания о Чуди слышатся в Тихманском приходе Вытегорского уезда. Здесь крестьяне указывают Аминтову дорогу, по которой бежали в пределы каргопольские толпы чуди, под предводительством вождя своего Аминта, будучи преследуемы жителями Вытегорского уезда; они были догнаны у озера Лача и вконец разбиты. В одном из болот, окаймляющих это озеро, крестьяне и теперь указывают на возвышения земли, называя их Чудскими могилами». См.: Барсов Е. В. Об олонецких древностях // Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Вып. 3. Петрозаводск, 1894. С. 174.

106

Имя князя Глеба Каргопольского упомянуто в «Сказании о Мамаевом побоище»: «И приидоша князи белозерстии, крепцы суще и мужествени на брань, съ воинствы своими: князь Федоръ Семеновичь, князь Семенъ Михайловичь, князь Андрей Кемский, князь Глебъ Каргопольский и Цыдонский (этот топоним неизвестен. – А.М.); приидоша же и Андомскиа князи…» Других сведений о князе нет, кроме того, есть сомнения относительно того, верно ли написано слово каргопольский и не следует ли в нем видеть карголомский (Карголомское княжество существовало тогда в белозерских землях; нельзя не заметить, что князь Глеб назван тут вместе с белозерскими князьями). Информант, видимо, транслирует сведения, почерпнутые из краеведческой литературы.

107

Имеет в виду, что участники экспедиции живут в д. Великая – центральной деревне в с. Калитинка.

108

См. № 6, 66, 67.

109

Имеется в виду камень-следовик с отпечатком ноги св. Александра Ошевенского (см. № 402–414).

110

Соборка, Соборная колокольня – самое высокое сооружение в Каргополе, стоящее отдельно на Соборной площади, – была построена в 1778 г. в честь Екатерины II, по указу которой город был реконструирован. Согласно легенде, она должна была приехать в Каргополь, и колокольню выстроили к ее приезду, развернув крест на ней параллельно оси восток-запад (а не перпендикулярно ей, как принято), чтобы крест был хорошо виден с Петербургской (Ленинградской) улицы, по которой должна была приехать императрица (см. № 1–5).

111

На строительстве нового моста через р. Тихманьгу, в начале 1990-х гг.

112

Деревня Казариновская в с. Труфаново, расположенном в трех километрах от уничтоженного Кирилло-Челмогорского монастыря.

113

Монастырь к тому времени был полностью разрушен, но жители с. Труфаново по сей день называют эту территорию монастырем.

114

На территории Кирилло-Челмогорского монастыря есть яма, о которой говорят, что на этом месте раньше была келья основателя обители св. Кирилла Челмогорского. См. № 227–229.

115

На территории Кирилло-Челмогорского монастыря в 1930–1950 гг. был лесопункт.

116

Отголосок легенды, основанной на Житии св. Кирилла Челмогорского. Согласно Житию, бесы пытались стащить келью св. Кирилла веревками в озеро. Фольклорная легенда разрабатывает детали: бесы иногда заменяются чудью, веревка цепью; цепь при попытке стащить келью лопается, и чудь/бесы проваливаются в болото у подножия Челмогоры со стороны Монастырского озера; болото оказывается бездонной ямой. См. № 425–430.

117

Отсылка к другому эпизоду Жития св. Кирилла: разбойники напали на св. Кирилла и стали требовать у него отдать им свое богатство. Тот ответил, что все его богатство в келье, имея в виду икону Богородицы. Разбойники вошли в келью и ослепли, после чего святой, видя их раскаяние, помолился, и Бог, по его молитвам, вернул грешникам зрение. В легендах идея «икона – богатство» трансформируется в сообщение о том, что деньги лежали за иконой, а святой возвращает грабителям зрение собственной силой. См. № 429–430.

118

Дорога от с. Труфаново до места, где был монастырь, примерно три километра, грунтовая и сильно размывается.

119

Речь идет о трехэтажном кирпичном доме купца Козырева, в котором сейчас расположен магазин. На момент записи второй и третий этажи занимала начальная школа, в ней летом 1999 г. была расквартирована экспедиция, в ходе которой сделаны публикуемые записи.

120

См. сноску 119. Информанты только что закончили школу в с. Ошевенск.

121

См. сноску 119.

122

Дружинин – второй купец и домовладелец, живший в Ошевенске до революции, здесь дом Козырева ошибочно приписывается ему.

123

См. сноску 119.

124

См. сноску 119.

125

Коллективное прозвище жителей Няндомы (см. № 748–755). да. И шёл путник и спрашивает: «Нян дома?» И вот называется Няндома.

126

Семеновская – центральная деревня в с. Троица, по ней официально называется весь куст деревень, так как в д. Семеновская расположено почтовое отделение и администрация.

127

Для Каргополья характерно наличие у одной и той же деревни нескольких названий – официального и неофициального, используемого местным населением.

128

Имеется в виду д. Куричевская.

129

Д. Гарь входит в с. Ошевенск (см. № 157–165).

130

Перечисляются деревни, входившие в с. Саунино; некоторых из них уже нет.

131

По преданию, крепость стояла на месте впадения р. Волошки в Онегу, недалеко от д. Шулепово. Исторических документов, подтверждающих этот факт, нет.

132

Ошевень – прозвание отца св. Александра Ошевенского, согласно Житию.

133

В с. Ошевенск есть деревни Большой и Малый Халуй, находящиеся в непосредственной близости одна к другой, но сами жители часто называют Халуем обе деревни сразу.

134

На другом берегу р. Халуй по отношению к деревням Большой и Малый Халуй стоит обетный крест. Информант указывает на этот крест, имея в виду, что на том месте собирались первоначально строить церковь, которую потом построили в д. Погост, так как мужики из д. Халуй не разрешили строить тут. Это отголоски легенды о проклятии св. Александром

Ошевенским жителей д. Халуй и о реке, ушедшей под воду (см. № 352–394).

135

То есть церковь, которая стоит в д. Погост.

136

См. сноску 133.

137

См. сноску 133.

138

См. сноску 133.

139

Составителям вторая Ширяиха осталась неизвестна.

140

Имеются в виду деревни вокруг с. Лукино, в основном сейчас нежилые.

141

Место рождения ФЛА, деревня в 2 км от с. Лукино, ныне нежилая.

142

Хутор (2 дома) у дороги на Каргополь в 0,5 км от с. Лукино.

143

От с. Лукино видно озеро Лаче.

144

Село Ловзаньга состоит из трех деревень, д. Заручье находится на некотором отдалении от остальных двух, за ручьем.

145

Ранее так называлась одна из деревень в с. Тихманьга, сейчас это название употребляется применительно ко всем деревням на левом берегу р. Тихманьги.

146

Имеется в виду оз. Лаче.

147

Сейчас не существующая д. Лихая Шалга недалеко от Тихманьги.

148

Недалеко от д. Лихая Шалга находилась зона ГУЛАГа.

149

Село на р. Тихманьге примерно в 20 км выше по течению с. Тихманьга.

150

Село в 20 км от Тихманьги, на р. Ухте.

151

Вероятно, имеется в виду д. Куровская в с. Ягрема.

152

В с. Чурилово была церковь святых Зосимы и Савватия Соловецких, уничтоженная в советское время.

153

Ежов Н. И., в 1936–1938 гг. народный комиссар внутренних дел, был приговорен к расстрелу и казнен в феврале 1940 г. по обвинению в шпионаже в пользу иностранных разведок, в подготовке террористических актов против руководителей партии и государства и вооруженного восстания против советской власти.

154

См. сноску 153.

155

Подражание украинскому языку, где чи – «ли», «или»: «та или не та»?

156

Дома в с. Кучепалда расположены вокруг небольшого озера, ляги, и образуют почти правильную окружность. На въезде была часовня.

157

См. сноску 156.

158

См. сноску 156.

159

Бабкин – распространенная фамилия среди жителей с. Лядины и Печниково.

160

Группа деревень в с. Лёкшмозеро.

161

Сейчас нежилая деревня в 7 км от с. Лёкшмозеро.

162

Наглимозеро – озеро в 3–4 км от с. Лёкшмозеро. На одном из островов в Наглимозере с 1640-х по 1930-е гг. находилась Наглимозерская Никольская пустынь. Престольный праздник отмечался дважды: в весенний и зимний Николин день.

163

В деревнях, расположенных по берегам оз. Лаче, зимой промышляли рыболовством. Зимний подледный рыбный лов неводом проводился артельно, улов делился по количеству участников или по долям – в зависимости от вклада в общее дело.

164

Без штанов, в длинной рубахе ходили крестьянские дети до 13–15 лет. Фраза о том, что сын до армии ходил без штанов, означает, что он был так же недееспособен, как ребенок, ничего не умел делать сам.

165

Макарий – бывшая Макариевская Хергозерская пустынь (основана в 1630-х гг., расформирована в приход в 1794 г.) и деревня (ныне не существующая) в 17 км от с. Лёкшмозеро. Сейчас там осталась только полуразрушенная церковь, стоящая на берегу озера. Место бывшей пустыни и озеро почитаются как святые.

166

Здесь и далее имеется в виду Келейное озеро, на берегу которого стояла пустынь.

167

Церковь, оставшаяся от монастыря, кирпичная.

168

В 1930-1950-е гг. кирпичные церкви в Каргополье разбирали на кирпич, который потом использовали для строительства в Каргополе и районе.

169

Валдовка – почитаемое в связи с культом св. Александра Ошевенского место возле с. Ошевенск, в 1 км от д. Ширяиха: небольшое озерцо, камень-следовик с отпечатком ноги св. Александра Ошевенского и обетные кресты; ранее там стояла часовня иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость. Больше всего народа святыня собирает в Валдовинский праздник – праздник иконы Божьей Матери Всех Скорбящих Радость (24.X/6.XI). См. № 235–237.

170

В роще напротив Александро-Ошевенского монастыря также стоит несколько обетных крестов. На эти кресты навешивают или к ним кладут предметы одежды, чтобы избавиться от болезней соответствующих частей тела. См. № 238.

171

Почитаемое место на р. Халуй, где она уходит под землю в соответствии с проклятием св. Александра Ошевенского (см. сноску 175).

172

Легенду о св. Александре Ошевенском и проклятии местных жителей см. № 352–394.

173

Расстояние от Ошевенска до Макария – примерно 30 км лесом. К святыне ходили пешком.

174

Имеется в виду церковь. См. сноски 165, 167.

175

Река Халуй в летнее время, когда в ней мало воды, уходит под землю в месте, где начинается д. Большой Халуй. Карстовое дно изобилует трещинами, в одну из них вода и уходит. Вновь она появляется на поверхности земли уже в конце деревни, так что деревня, выстроенная вдоль русла реки, стоит у сухого русла, наполняющегося только весной и осенью. Согласно легенде, это произошло вследствие проклятия, которое св. Александр Ошевенский произнес в адрес местных жителей, после того как они не позволили ему построить монастырь/церковь/поселиться на их землях. См. № 352–394. Это место называется Колотовка, оно почитается как святое, на берегу рядом с местом, где вода уходит в землю, стоят обетные кресты под навесом, туда приносят вещи по завету, ходят молиться.

176

Монастырь построен в другом конце с. Ошевенск, недалеко от д. Погост: согласно легенде, св. Александр Ошевенский отправился туда, после того как его не пустили жители д. Большой Халуй, и там ему было позволено остановиться. См. № 352–394.

177

Такими словами, по легенде, св. Александр Ошевенский проклял жителей д. Большой Халуй, после чего река и ушла под землю. См. № 352–394.

178

Престольные и часовенные праздники праздновались по деревням: один день в одной, другой в другой, таким образом, праздники переходили из одной деревни в другую – как правило, соседнюю. Праздник Воздвиженья праздновался сначала в д. Большой Халуй, а потом в д. Малый Халуй.