Полная версия

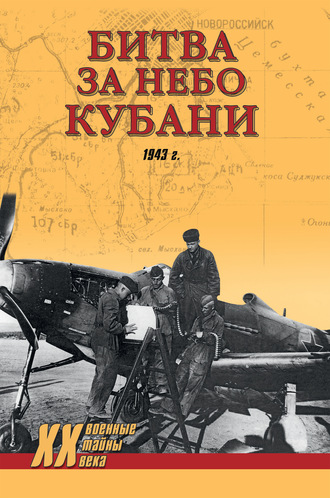

Битва за небо Кубани. 1943 г.

Тем временем к северо-востоку от Новороссийска к 1 февраля 44-й немецкий армейский корпус в составе 125-й и 198-й пехотных дивизий занял оборону к югу от Краснодара, сдерживая постоянные атаки 56-й советской армии. Юго-западнее до стыка с 5-м армейским корпусом оборонялась 101-я егерская дивизия генерал-майора Фогеля. Восточные подходы к Краснодару прикрывал 49-й горный корпус.

Однако долго задержаться на этой линии 17-й армии, боевые порядки которой из-за высадки десанта у Мысхако сильно растянулись, не удалось. 9 февраля части Северо-Кавказского фронта начали новое наступление. 37-й армии удалось прорвать фронт к северо-востоку от Краснодара. 11 февраля во время налета наших Ил-2 на штабную автоколонну погиб командир 46-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Э. Хацциус. Когда угроза окружения Краснодара стала реальной, несмотря на категорический приказ фюрера оборонять город до последней возможности, генерал-оберст Руофф незамедлительно дал санкцию на эвакуацию. Утром 12 февраля арьергард 198-й пехотной дивизии взорвал мост через р. Кубань. Однако быстрого наступления у наших войск не получилось. Активно используя тактику «эластичной обороны», то есть своевременно выводя свои части из-под удара на промежуточные рубежи и время от времени проводя контратаки против передовых советских подразделений, 17-я армия медленно отходила на запад. Дополнительным препятствием на пути к Тамани стала и начавшаяся во второй половине февраля распутица, вызванная частыми оттепелями. Напомним, именно в районе Краснодара меняются климатические зоны, а зона довольно сурового степного климата, характерного для правобережья Волги, постепенно переходит в субтропическую (в районе Новороссийска и Мысхако условия близки к средиземноморским). Соответственно весна в этих краях наступила несколько раньше, чем в районе Ростова-на-Дону и Сталинграда.

Сталина все эти «объективные трудности», разумеется, не устраивали. 22 февраля Ставка ВГК отдала категоричный приказ Северо-Кавказскому фронту вывести войска на пути отхода основных сил 17-й армии, окружить и уничтожить ее. Уже на следующий день без какой-либо серьезной подготовки наступление возобновилось. 24 февраля 49-й горный корпус отошел за реку Протока на так называемую «линию Посейдона», в то время как к югу немцы заняли оборону на заранее подготовленных рубежах вокруг Крымской. Сама станица была превращена в сильно укрепленный опорный пункт, подготовленный к длительной обороне. В целом к 25 февраля 17-я армия отступила на удобный рубеж длиной 120 км, защищенный на севере многочисленными плавнями и болотами, в центре – реками и каналами и на юге проходивший через многочисленные высоты. На этой линии оборонялось 12 немецких и 4 румынских дивизии. За счет значительного сокращения линии фронта Руоффу удалось создать плотность войск в среднем 7,5 км на одну дивизию, что по немецким меркам считалось неплохим показателем для создания устойчивой обороны. В конце февраля советские войска предприняли несколько попыток прорвать фронт в районе Славянской, Абинской и Крымской, но они не принесли желаемого результата. Наибольших успехов добилась наступавшая на правом фланге 58-я армия, которая сумела занять Калабатку и Черноерковскую. Через плавни, примыкающие к берегу Азовского моря, проходил не самый удобный, зато кратчайший путь к порту Темрюк.

Удержание плацдарма на северном берегу р. Кубани имело для 17-й армии важнейшее значение, поэтому, высвободив резервы за счет сокращения протяженности фронта, немцы предприняли серию мощных контрударов по 9-й, 37-й и 58-й армиям. Но главный удар наносился именно по позициям последней в районе плавней.

В конце февраля линия фронта на плацдарме, который у немцев получил название «Kuban-Brückenkopf», проходила с севера на юг по линии Петровская – Полтавская – Славянская – Троицкая – Крымская – Абинская – Новороссийск. При этом, как уже говорилось выше, штаб генерал-полковника Ивана Масленникова, несмотря на заметно возросшее сопротивление противника, усилившиеся удары немецкой авиации и наметившуюся стабилизацию фронта (1 марта немцы отбили назад Калабатку и Черноерковскую, а ударная группа 58-й армии в составе 317-й и 351-й стрелковых дивизий была разгромлена, частично окружена и через несколько дней ее остатки с трудом вышли к своим), по-прежнему был уверен (и транслировал это всем нижестоящим штабам), что целью 17-й армии является планомерная эвакуация в Крым. Этому способствовал как общий, так сказать, «победный тренд», царивший в советских войсках после разгрома немцев под Сталинградом, на Дону и их быстрого бегства с Кавказа, так и банальная нехватка разведданных (в первую очередь качественной аэрофотосъемки). Как будет рассказано ниже, в штабе СКФ зачастую даже не подозревали о том, что немцы возводят на Кубани мощные оборонительные позиции, пока на них в буквальном смысле слова «не натыкались» бойцы передовых наступающих частей.

«Удерживать во что бы то ни стало Таманский плацдарм»

Действия авиации на данном участке фронта поначалу не оказывали серьезного влияния на ход боевых действий. В основном из-за пасмурной погоды. Так, 1 марта в районе Таманского полуострова стояла сильная облачность и туманы. Штурмовики Ил-2 из 7-го Гвардейского ШАП в условиях плохой видимости бомбили и обстреливали дороги Анастасиевская – Темрюк и Варениковская – Красный Октябрь, а также переправы через р. Кубань в районе Варениковской. Истребители ЛаГГ-3 из 979-го ИАП занимались разведкой погоды, тактической разведкой и прикрытием аэродрома Краснодар. В районе Варениковской был поврежден зенитным огнем штурмовик Ил-2 старшего лейтенанта Бобкова, который дотянул до советской территории и совершил вынужденную посадку на брюхо.

7-й Гв. ШАП и 979-й ИАП входили в состав 230-й ШАД. Она была сформирована 22 мая 1942 г., войдя в число первых одиннадцати штурмовых авиадивизий ВВС Красной армии. Интересно, что на протяжении всей войны дивизией бессменно командовал Семен Гетьман – одна из легенд советской авиации. С первого дня войны и до создания дивизии он командовал не менее легендарным 4-м ШАП – одним из первых полков, получившим на вооружение штурмовики Ил-2 и фактически проводившим его испытания в реальных боевых условиях. 7 марта 1942 г., также одним из первых в штурмовой авиации, подразделение получило статус гвардейского и было переименовано в 7-й Гв. ШАП. Собственно этот элитный полк и послужил основой для 230-й ШАД, а сам Гетьман стал командиром дивизии. Она вошла в состав только что сформированной 4-й воздушной армии и оставалась в ней до самого конца войны. Молодой командующий ВВС КА генерал-лейтенант (впоследствии маршал) Александр Новиков всегда находился с Гетьманом в хороших отношениях и безгранично доверял ему. Поэтому дивизия никогда не включалась в штурмовые авиакорпуса, действовала фактически автономно, получая приказы только напрямую от штаба воздушной армии.

В мае – июне 1942 г. в состав дивизии вошли 210-й и 805-й штурмовые авиаполки, также составившие бессменный костяк этого соединения. Позднее, в ноябре, дивизия получила четвертый – 103-й ШАП. Также для непосредственного сопровождения штурмовиков в ее состав время от времени включались различные истребительные полки, а с августа 1942 г. на постоянной основе эту роль стал выполнять в основном 979-й ИАП. Он был сформирован 3 августа под командованием капитана Георгия Романцова и получил на вооружение истребители ЛаГГ-3.

Имея в своем составе четыре штатных штурмовых полка и один истребительный, дивизия могла обеспечить непрерывную и «автономную» боевую работу. Пока один-два полка находились на доукомплектовании, остальные совершали боевые вылеты. Время от времени соединение получало во «временное пользование» и другие части, а для эскорта, помимо «своего» 979-го полка, как правило, привлекались истребители 229-й ИАД. Начав боевой путь на Южном фронте, 230-я ШАД затем оказалась на Кавказе, а в начале 1943 г. – на Кубани.

2 марта погода на Тамани и Кубани еще более ухудшилась. Шел дождь, а видимость составляла всего 50—100 м. Ил-2 из 7-го Гв. ШАП в воздух вовсе не поднимались, в то время как ЛаГГи из 979-го полка совершили 10 полетов на разведку, прикрытие наземных войск и прикрытие своего аэродрома. Всего же ВВС Северо-Кавказского фронта в этот день выполнили 16 самолето-вылетов и заявили об одном сбитом самолете. А вот ВВС Черноморского флота выполнили 66 вылетов и потеряли 1 самолет.

На следующий день погода оставалась пасмурной с дождями и туманами, поэтому действия авиации опять носили ограниченный характер. К примеру, 230-я ШАД выполнила всего 6 вылетов. Пара Ил-2 и четверка ЛаГГ-3 совершили полеты на разведку погоды и «разведку своих войск».

4 марта в районе Кубани стояла облачность 10 баллов на высоте 50—300 м, шли снег и дождь. Три Ил-2 из 7-го Гв. ШАП на малой высоте нанесли удар по немецким плавсредствам на р. Кубань (попаданий зафиксировано не было). Другая пара штурмовиков совершила налет на аэродром Крымская. Правда, самолетов на нем обнаружено не было, посему экипажи доложили только об обстреле пехоты и автомашин. Истребители из 979-го ИАП выполнили 11 вылетов, в основном на прикрытие штурмовиков. Боевых потерь в дивизии не было, но один Ил-2 (пилот младший лейтенант Возжаев) пропал без вести. По сообщению других экипажей, его самолет в районе Темрюка «вошел в сплошной снег и не вышел».

В этот день после затяжной паузы возобновил работу 249-й ИАП, базировавшийся на аэродроме Тимошевская. Это подразделение к началу битвы за Кубань прошло долгий и извилистый боевой путь. Полк был сформирован 15 мая 1941 г. в г. Тульчин (Киевский особый военный округ) в составе 44-й ИАД. К началу войны укомплектовать часть по сильно раздутым довоенным штатам так и не успели и по состоянию на 22 июня в 249-м ИАП насчитывалось 70 истребителей (24 – И-153, 20 – И-16 и 26 – И-15). Уже через месяц полк, действовавший в интересах 6-й и 12-й армий, был практически разгромлен и отправился на переформирование. А в начале августа сами эти армии попали в окружение в районе Умани. Первую часть своего боевого пути 249-й ИАП закончил в сентябре на левом берегу Днепра в районе Днепропетровска. После этого полк сдал старую матчасть и был снова отправлен на переформирование – во 2-й ЗИАП (поселок Сейма, Горьковская область). В ноябре летчики освоили истребители ЛаГГ-3. Это событие совпало с первыми налетами люфтваффе на Горький и приказом о срочном усилении ПВО этого важнейшего промышленного центра. 249-й ИАП вошел в состав 142-й ИАП ПВО. В ее составе полк пробыл до июня 1942 г. Причем все это время летчики практически отдыхали, не проведя ни одного воздушного боя. В июле полк был отправлен на Южный фронт, где вошел в состав 217-й ИАД, и в ходе стремительного отступления советских войск быстро оказался на Северном Кавказе. 249-й полк участвовал в воздушных боях в районе Моздока, Маглобека, Нальчика и Орджоникидзе, а к марту 1943 г. оказался на Кубани. В основном в полку использовались истребители ЛаГГ-3 и Ла-5, хотя в 3-й эскадрилье числилось как минимум два Як-1. Подобная разнотипность используемых машин в ВВС Красной армии практиковалась с самого начала войны. До 12 марта 249-й ИАП входил в состав 217-й ИАД, затем был передан в 229-ю ИАД, в составе которой в тот момент находился только 84-й «А» ИАП.

4 марта подразделение выполнило всего один вылет. В 11.30 летчик Иванов вылетел на ЛаГГ-3 на перехват неопознанного самолета, но не обнаружил его. В тот день немцы понесли всего одну потерю на Кубани. Разведывательный Ju-88D-1 W. Nr. 430516 «F6+NM» из 4.(F) /122 был сбит над морем у побережья Кавказа. «Юнкерс» был сначала атакован ЛаГГ-3 из 35-го ИАП ПВО, а потом – Як-1 из 25-го ИАП ВВС ЧФ. Все четыре немецких летчика погибли.

5 марта погода немного улучшилась, облачность сократилась до 4–8 баллов на высоте 500—2000 м, видимость увеличилась до 4–8 км. Две четверки Ил-2 из 7-го Гв. ШАП в сопровождении ЛаГГ-3 из 979-го ИАП совершили налеты на суда в районе косы Чушка и северо-западнее Тамани. В результате была потоплена одна баржа. По документам противника, в районе Ильич – коса Чушка авиацией был потоплен тяжелый десантный 50-тонный армейский штурмбот PiLB типа «42» из состава 86-го саперно-десантного батальона (Pi.Ldgs.Btl.86). Два человека из его экипажа были убиты, а еще 5 – получили ранения. В районе Курчанской произошел воздушный бой между парой ЛаГГ-3 и двумя Bf-109, по итогам которого старшему лейтенанту Василию Гудкову был записан лично сбитый «мессершмитт». В районе косы Чушка в ходе второго воздушного боя пропали без вести истребители старшего лейтенанта Серикова и сержанта Устимова. Позднее выяснилось, что ЛаГГ-3 Серикова был сбит и упал в море в районе поселка Ильич, а второй летчик вследствие полученных повреждений совершил вынужденную посадку в районе Марьинской. Скорее всего, их сбил оберфельдфебель Хайнрих Штурм из St.II./JG52, который в 09.17 и 09.21 одержал две воздушные победы в этом районе.

249-й ИАП выполнил 21 вылет. В 07.34 пара ЛаГГ-3 (летчики Гусев и Иванов) и пара Ла-5 (Скрябин, Слупский) вылетела на «свободный полет» (так в документе) в район Славянская – Свистельников – Петровское. Прибыв в заданный район, летчики обнаружили конный обоз и обстреляли его, доложив об уничтожении 10 подвод.

В 10.20 на «свободный полет» в тот же район отправилось уже три Ла-5 (летчики Скрябин, Слупский и Онопченко), три ЛаГГ-3 (Гусев, Карпизенко и Сазонов) и один Як-1 (Крючков). Проведя штурмовку наземных целей, наши истребители встретили пару Bf-109 и вступили с ними в воздушный бой. По докладу летчиков, младший лейтенант Сазонов сбил один «мессершмитт», который упал в районе Протоки (не подтверждается).

В 13.15–14.10 три Ла-5 и три ЛаГГ-3 снова отправились в «свободный полет» в район Свистельникова – Беликова, где обстреливали обозы и автомашины у переправы через р. Протока. ЛаГГ-3 младшего лейтенанта Алексея Карпизенко был поврежден огнем с земли, но благополучно вернулся на базу. В 16.03–17.00 249-й полк выполнил еще один рейд, на сей раз в район Черноерковской, в котором участвовали две пары Ла-5 и ЛаГГ-3. В нем снова приняли участие Скрябин и Слупский, которые за этот день выполнили по 4 боевых вылета. Несмотря на сильный обстрел из пушек и пулеметов, все машины вернулись целыми.

А вот во время налета шести И-153 из 611-го ИАП в сопровождении шести ЛаГГ-3 из 267-го ИАП на немецкий аэродром Благодатное зенитным огнем была сбита «Чайка» лейтенанта В. Минаева. Летчик погиб.

В общей сложности ВВС СКФ выполнили за день 358 вылетов, отчитались о 7 сбитых самолетах. В действительности люфтваффе потеряли только Не-111Н-6 W. Nr. 7070 из II./KG55, который был поврежден в районе Кубани и разбился при аварийной посадке на аэродроме Саки в Крыму. Собственные потери составили 6 машин. Помимо упоминавшихся истребителей в районе станицы Благовещенская был сбит Ил-4 из 5-го Гв. МТАП ВВС ЧФ. Экипаж пилота младшего лейтенанта Митрофанова погиб. Интересно, что о сбитых Ил-4 немецкие летчики в этот день не докладывали, но в 09.40–10.55 пилоты трех Bf-109G-2 из 5./JG52 заявили, что сбили в этом районе сразу 3 «бостона».

6 марта 249-й ИАП выполнил три групповых вылета. Первыми в 07.50 на разведку в район Черноерковской – Беликова – Славянской – побережья Азовского моря отправились шесть ЛаГГ-3 из 1-й и 2-й эскадрилий (летчики Никитин, Сазонов, Остапенко, Гусев, Онопченко и Карпизенко). В 10.32–11.35 на прикрытие «свободным полетом» войск 58-й армии (на побережье Азовского моря) вылетели два Ла-5 (уже известные нам Скрябин и Слупский) и три ЛаГГ-3 (Онопченко, Жаров и Косарев). Прикрытие состояло в основном из штурмовки немецких войск, проведенной с высоты 800 м. Наконец, в 13.50–14.35 на аналогичное задание вылетала четверка «ЛаГГов» (летчики Слупский, Тюпиков, Косарев и Жаров). На сей раз в районе Черноерковской был проведен безрезультатный воздушный бой с четырьмя Bf-109, во время которого был ранен старший лейтенант Тюпиков.

В 16.25–17.20 пара ЛаГГ-3 из 979-го ИАП вылетела на опробование моторов в воздухе и осмотр места предполагаемой вынужденной посадки сержанта Устимова, подбитого в воздушном бою днем ранее. В районе Марьинской на высоте 30–40 м они были внезапно атакованы парой Bf-109. В результате ЛаГГ-3 старшего лейтенанта Татарчикова был подбит и с горящим мотором совершил вынужденную посадку на брюхо в 6 км северо-западнее Краснодара. Пилот был ранен.

В 16.30 немецкие бомбардировщики совершили налет на аэродром Тимошевская, сбросив на него 11 бомб SC250 и SC500. В результате были повреждены два Як-1 из 249-го ИАП. Вылетевший на перехват лейтенант Гришаев, используя облачность, смог незаметно подойти к Не-111 из II./KG4 и сбить его. Бомбардировщик упал в 15 км северо-западнее Тимошевской. Отметим, что с потерей этих двух «яков» использование самолетов данного типа в полку закончилось, и далее он воевал на ЛаГГ-3 и Ла-5.

На следующий день метеоусловия снова резко ухудшились, а на море разыгрался сильнейший шторм (ночью в районе плацдарма между Геленджиком и Мысхако были выброшены на мелководье и потеряны сразу 9 сейнеров и шхун: КТЩ № 543 «Волго-Дон», КТЩ № 601 «Крапивницкий», СП-210 «Лосось», «Бригадир», «Орел», КТЩ № 584 «Чайка», боты № 29, № 33 (КТЩ № 166) и ДМБ-14, причем большая часть из них затонула. Также в море столкнулись два сторожевых катера, а севший на мель буксирный пароход СП-28 «Мангуш» был разбит прямыми попаданиями мин при обстреле с берега.

Большая часть авиационных подразделений либо вообще не поднималась в воздух, либо бесцельно барражировала в облачности. Так, 249-й ИАП выполнил 12 вылетов, но все без какого-либо результата. В ночь на 7 марта поступило сообщение от постов ВНОС о том, что якобы в районе Майкопа совершил вынужденную посадку самолет Ю-52[4]. В 13.55 на его поиски вылетела пара ЛаГГ-3 из 979-го ИАП. Однако обнаружить загадочный «юнкерс» летчикам не удалось. «В воздухе ничего не происходило, и не было ничего веселого в том, чтобы плыть на высоте 4000 метров в такой тоскливой, туманной мгле, что нельзя ничего найти», – так охарактеризовал этот период воздушной войны на Кубани Хельмут Липферт, в то время служивший в 6-й эскадрилье JG52.

Всего же 5-я воздушная армия произвела 43 самолето-вылета. Ил-4 из 5-го Гв. МТАП ВВС ЧФ был разбит в аварии при взлете с аэродрома Гудауты. Экипаж (пилот капитан Пашун) погиб. У люфтваффе тоже была одна потеря. Разведывательный Не-111Н-6 W. Nr. 8102 из 4.(F) /122 (при некомплекте Ju-88D немцы иногда использовали свои Не-111 и в качестве разведчиков) во время выполнения боевого задания был поврежден в районе Кубани. При возвращении «хейнкель» разбился и сгорел (100 %) при аварийной посадке на аэродроме Сарабуз. Все четыре летчика погибли.

8 и 9 марта авиация практически бездействовала из-за плохой погоды. На сухопутном фронте тем временем развернулись ожесточенные бои в районе Красноармейской. Усиленная 11-м гвардейским стрелковым корпусом и 2-й гвардейской стрелковой дивизией 9-я армия в ночь на 9 марта сумела овладеть этой станицей, а на следующий день выйти к р. Протока. «На этом рубеже противник создал сильную промежуточную позицию, – вспоминал Андрей Гречко, в то время командующий 56-й армией. – Основным препятствием на пути армии являлась р. Протока шириной 80—120 м и глубиной 3–4 м. Кроме того, наступлению мешали искусственно возведенные вдоль ее берегов валы высотою до 2 м, промежутки между которыми простреливались минометным огнем. Почти по всему западному берегу реки жилые дома с садами противник приспособил к обороне. Через 1–1,5 км от них проходила вторая линия населенных пунктов, которые не только были приспособлены к обороне, но и являлись пунктами сосредоточения тактических резервов противника и огневых позиций артиллерии и минометов». В итоге дальнейшие атаки не дали никаких результатов и привели к большим потерям в частях.

10 марта действия авиации резко активизировались. В этот день на Кубани установилась относительно хорошая погода: облачность на высоте 500—1000 м, видимость 5—10 км. Части 56-й армии, усиленные танковой группой в составе 90 танков, тремя полками артиллерии РГК и пятью дивизионами гвардейских реактивных минометов перешли в наступление на Абинскую. Согласно плану, атаку должна была поддерживать вся авиация 4-й и 5-й воздушных армий.

В 07.00–07.48 четверка ЛаГГ-3 из 1-й эскадрильи 249-го ИАП (летчики Гришаев, Косарев, Сазонов и Алексеев) выполнила разведывательный вылет в район Черноерковской – Славянской – Петровской. С высоты 2000 м истребители выполнили аэрофотосъемку немецкой линии обороны вдоль р. Протока. Несмотря на сильный зенитный огонь из района Славянской, все машины благополучно вернулись на базу.

Штурмовики из 7-го Гв. ШАП в течение дня совершили несколько вылетов в район Абинской, нанося удары по позициям немецких войск на юго-восточной и западной окраинах. При этом одна из четверок выполнила спецзадание – вылила на окраину города гранулированный фосфор. В общей сложности штурмовики выполнили 26 вылетов, при этом результаты ударов из-за плохой видимости не наблюдались. Огнем с земли был подбит Ил-2 старшего лейтенанта Левина и старшины Аварьянова. Штурмовик совершил вынужденную посадку на брюхо в районе Холмской. Летчики не пострадали и на следующий день вернулись в часть. Еще на одном самолете прямым попаданием зенитного снаряда был убит воздушный стрелок сержант Тимофеев. Летчики 979-го ИАП заявили об одном сбитом Ю-88.

В этот день к активной боевой работе, наконец, приступил 298-й ИАП. Как и «сосед по небу» 249-й полк, эта часть имела давнюю (по военным меркам) историю. Она начала формироваться в мае 1941 г. в Одесском военном округе на аэродроме Вознесенск. К началу войны полк под командованием майора Александра Прудникова не успел получить ни одного боевого самолета, и первые И-16 поступили в 298-й ИАП только 19 июля. После этого подразделение долго воевало на Южном фронте, но в крупных воздушных сражениях ни разу не участвовало, благодаря чему смогло избежать разгрома и очень долго поддерживать боеготовность, хотя бы на минимальном уровне. В мае 1942 г., уже под командованием майора Ивана Тараненко, 298-й ИАП был выведен в тыл на переформирование. Летчики прошли переобучение на истребителях Як-1 и Як-7Б, однако потом планы командования изменились и в октябре 1942 г. полк отправился в 25-й ЗИАП в Аджикабуле. Там он был перевооружен уже на американские истребители Р-39. Подготовка заняла весьма длительное время, и на фронт 298-й ИАП вернулся только в середине февраля 1943 г., не приняв участия ни в Сталинградской битве, ни в битве за Кавказ. Подразделение вошло в состав 219-й бомбардировочной авиадивизии, также в основном вооруженной американскими машинами. И, следовательно, основной задачей «аэрокобр» являлось их сопровождение до цели и обратно.

В течение 16–17 февраля полк в составе 30 Р-39 перебазировался с аэродрома Кутаиси на аэродром Мирская. «Посадка производилась на аэродром исключительно грязно, – отмечалось в журнале боевых действий. – Исключительно слабый расчет летного состава 3-й АЭ». Что подразумевалось под последней фразой, можно только гадать…

С 25 февраля «аэрокобры» приступили к патрулированию своего аэродрома, а также к вылетам на прикрытия советских войск в районе Краснодара. Однако в первые недели все полеты проходили, словно в мирное время, без каких-либо встреч с противником. Единственной неприятностью стало исчезновение капитана Чайки. Летчик летал в Кутаиси для ремонта своего самолета, 2 марта вылетел обратно, но сообщил, что делает где-то промежуточную посадку из-за неполадок с мотором. Обратно Чайка так и не вернулся, только спустя 17 дней было установлено, что он разбился 5 марта в селе Отрадо-Кубанское во время взлета.

Интересно, что большинство вылетов, совершенных на патрулирование и прикрытие, не засчитывалось летчикам в качестве «боевых». Причем по какому принципу составлялась ведомость, непонятно. Например, утренние вылеты, выполненные летчиками Тараненко (командир полка), Кривобоковым, Кацаповым и Зайцевым 5 марта на прикрытие своих войск и «облет района», были записаны боевыми. А вот вылет летчиков Луканцова и Александрова «на догон видимого противника», выполненный тремя днями ранее, почему-то «боевым» не записали.

10 марта восемнадцать Р-39 занимались сопровождением бомбардировщиков Б-20 (А-20). Последние в итоге не смогли найти цель из-за облачности и задание не выполнили. При этом 17 летчикам были записаны боевые вылеты, а в графе у летчика Сосиева поставили отметку «не зачтен». В тот же день «аэрокобры» дважды группами по 4 машины вылетали на прикрытие железнодорожного перегона Кропоткин – Краснодар, но в обоих случаях «назначенного на прикрытие поезда на перегоне не оказалось». Поэтому вылеты боевыми не признали. И только вечером, во время уже четвертой попытки, этот загадочный состав, наконец, удалось обнаружить и прикрыть. Впрочем, поскольку прикрывать оказалось не от кого, вылеты боевыми тоже не засчитали!

Кстати, командующий 56-й армией генерал Гречко дал отрицательную оценку действиям своих ВВС. «Вместо массированных ударов авиации по 120–130 самолетов через каждые 15-минутные промежутки времени фактически наносились слабые удары небольшими и разрозненными группами, – писал он. – Так, в первом налете в 9 часов участвовало 22 штурмовика и 12 истребителей, во втором – с 11 часов 30 минут – 23 штурмовика и 22 истребителя. Управление авиацией над полем боя было слабым. Авиация часто выполняла задачи без учета сложившейся обстановки. Это дало возможность противнику активизировать действия своей авиации и наносить сильные бомбовые удары по боевым порядкам наших войск. В первой половине дня авиация противника безнаказанно бомбила и расстреливала наши наступавшие части, и лишь во второй половине дня положение несколько улучшилось. Артиллерийский огонь оказался также малоэффективным, так как в большинстве случаев из-за трудности наблюдения артиллеристы вынуждены были вести огонь по площадям».