Полная версия

Жизнь должна быть чистой

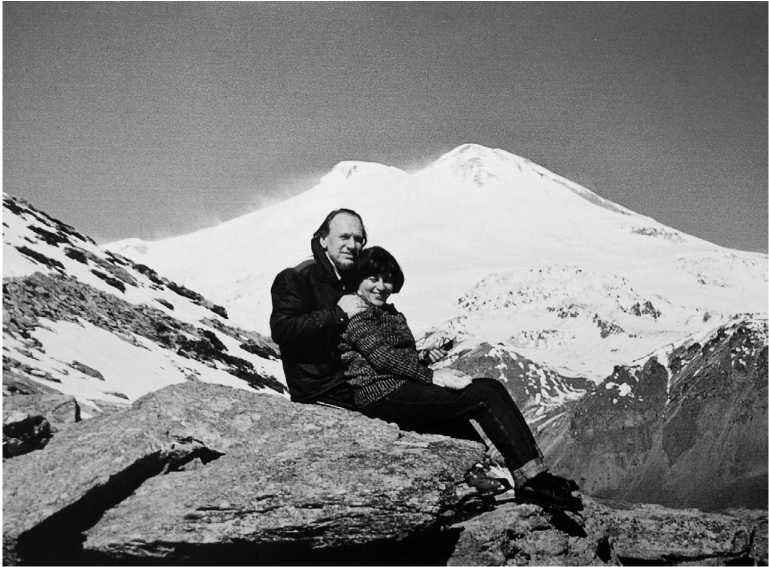

Григорий Кроманов и Ирена Вейсайте во время съeмoк фильма «Отель „У погибшего альпиниста“». Казахстан, 1978

Макет скульптуры Барборы Радвилайте во дворе у Владаса и Марите Вильджюнасов.

Вильнюс, около 1981

С Юозасом Грушасом у него в саду. Каунас, около 1985

Сцена из спектакля «Пиросмани, Пиросмани…», режиссер Эймунтас Некрошюс.

Владас Багдонас и Ирена Кряузайте. 1981. Фото: Аудрюс Завадскис

Театральная секция, встреча с актрисой Нийоле Гельжините (вторая слева в первом ряду).

Ирена Вейсайте стоит первая слева. Вильнюс, 1986

«Калигула», режиссер Йонас Вайткус. В роли Калигулы Валентинас Масальские. 1983

«Улыбнись нам, Господи», режиссер Римас Туминас. Слева направо: Витаутас Григолис, Андрюс Жебраускас, Сигитас Рачкис, Витаутас Шапранаускас. 1994. Фото: Дмитрий Матвеев

Ирена Вейсайте и Ив Плассеро. Вильнюс, 1990-е

Ирена Вейсайте и Александрас Штромас на сьезде «Сантара-Швеса» в Аникщяй, 1995 Фото: Антанас Суткус

В одном из двориков Вильнюсского университета, 1990. Фото: Антанас Суткус

С Джорджем Соросом. Вильнюс, около 1995. Фото: Антанас Суткус

Возле отцовского дома. Каунас, 1990-е

Ирена Вейсайте с внуками и литовской делегацией в Национальном центре Холокоста Бейт Шалом (Beth Shalom). Первый справа – директор и создатель центра Стивен Смит.

Великобритания, 1998

С Кшиштофом Чижевским в Ниде, около 2000

С Аудрой Жукайтите. Тракай, 2001

Ирена Вейсайте, Арво Пярт и его жена Нора. Берлин, 2002

Виолета Толейкене, Витаутас Толейкис, Ирена Вейсайте. Зубишкес, около 2008

Ирена Вейсайте выступает от имени Литвы, присоединившейся к Евросоюзу.

Берлин, у Бранденбургских ворот, 1 мая 2004

Ирена с дочерью Алиной, внуками Майклом и Даниэлeм Славински. Лондон, около 2010

С Ниной Демуровой, около 2010

С бывшим студентом и близким другом Марюсом Микалаюнасом. Вильнюс, Рождество 2018

Дома в Вильнюсе, 2016. Фото: Артур Морозов

Ирена Вейсайте и Ауримас Шведас. Последний эпизод разговорного марафона.

Май 2015, у Ирены дома. Фото: Альгимантас Александравичюс

Как вы, должно быть, заметили, мы беседуем в комнате, где стоит менора[94], а на стене – крест. В спальне у меня тоже есть и менора, и Св. Мария. Позднее меня отпугнули от церкви проповеди ксендзов… Слишком много в них было стереотипного мышления. Года с 1949-го я на службы ходить перестала. Но до сих пор напряженно ищу ответы на вопросы нашего бытия, и, если можно так выразиться – ищу Бога…

Вернемся, однако, к тому событию, которое заставило меня искать нового пристанища. Онуте и Юозас, как я уже говорила, нашли мне приют у Марии Мешкаускене. Меня положили в комнате, полной всякого барахла, одежды, коробок. В общем, это было что-то вроде склада. Открыв туда дверь, и не догадаешься, что где-то в глубине, возле окна, стоит кровать. Последнее обстоятельство меня и спасло. Ибо в один прекрасный день к г-же Мешкаускене явилось гестапо. Не знаю, что они искали, но, сунув нос в комнатку, где в тот момент спала я, они меня не заметили.

Как только гестаповец ушел, г-жа Мешкаускене сказала, что я должна немедля покинуть ее дом. Не помню, где я провела несколько дней, скорее всего у сестры Юозаса в районе Жверинас, но потом Юозас и Онуте отвели меня к г-же Стефании Ладигене на ул. Траку[95]. Был вечер, вся семья сидела за ужином. У г-жи Ладигене было шестеро детей, хотя трое с ней уже не жили. Старший сын Альгис сторожил семейную усадьбу в Гульбиненай, Линаса вывезли на работы в Германию, а Ирена учительствовала, кажется, в Варене[96].

Когда я пришла, г-жа Ладигене усадила меня за стол и сказала детям: «Я привела вам Ирену – это ваша сестренка, прошу любить и жаловать!» Позже она любила говорить, что у нее две дочки Ирены – белая и черная (по цвету волос).

В доме г-жи Ладигене работала пожилая прислуга Агнета. В тот вечер она испекла лепешки со шкварками. Я села за стол и заметила, что г-жа Ладигене положила мне немного больше лепешек, чем своим детям. Очевидно, она поняла, что я здорово проголодалась. Мне даже трудно передать, насколько острым было чувство голода, сопровождавшее меня все годы нацистской оккупации! Доброта хозяйки меня чрезвычайно тронула. После ужина мы долго сидели за столом и разговаривали: дети Ладигене – Марите, Йоне, Бенедиктас, – и я.

В том доме было принято, чтобы мама перед сном подходила к каждому из детей, целовала и мизинцем чертила на лбу крестик.

Меня положили в кровать вывезенного в Германию Линаса. Подойдя ко мне, г-жа Ладигене поцеловала и меня и начертила на лбу крестик. Невольно глаза мои наполнились слезами. Ладигене очень испугалась и стала спрашивать, что же меня так обидело или огорчило. А я спросила: «Вам не противно целовать еврейку?» Тут уж она и сама расплакалась. Той ночью ни я, ни она не спали, проговорили до рассвета. Так она стала моей второй матерью, а я – ее дочерью. Я оставалась с семьей Ладигене и после прихода советов, пока ее не сослали в Сибирь.

Вы, наверное, хотите спросить, почему я расплакалась и почему у нас состоялся такой драматический разговор. Здесь очень важно сказать одну вещь: когда человек постоянно окружен презрением и ненавистью, постоянно подвергается гонениям и преследованиям, это очень сильно влияет психологически. И я, живя в этом страшном потоке ненависти, чувствовала, что в сердце завелся червь сомнения: «А вдруг со мной и в самом деле что-то не так?»

В семье г-жи Ладигене я чувствовала себя замечательно, меня окружили любовью и заботой. Она была глубоко верующим человеком, но никогда этого не демонстрировала и всегда была к себе требовательнее, чем к другим. Все ее существо было проникнуто духом любви к ближнему. Вместе с тем она была вполне светской художественной натурой. А как прекрасно декламировала стихи! Помню, как по вечерам мы всей семьей рассаживались в гостиной, и она читала нам Саломею Нерис, Бернардаса Бразджёниса или Майрониса, а то и по-русски – Пушкина, Апухтина и других[97].

Я очень удивилась, когда однажды она подарила мне баночку румян, чтобы я не выглядела такой бледной. Для католической литовской семьи это было совершено непредставимо! Девушка, которая пользуется румянами и пудрой, по тогдашним временам считалась по меньшей мере несерьезной. Но Ладигене умела отличать веру от поверхностной набожности. Главной движущей силой была для нее, как я уже сказала, любовь к ближнему. Никто не уходил из ее дома голодным, каждый, кто обращался за помощью, был уверен, что найдет сочувствие и понимание. Помню, изредка между г-жой Ладигене и Агнетой возникала дискуссия. «Может, не стоит гостей угощать? – ворчала Агнета. – Завтра же детей нечем кормить будет!» «Не волнуйся, Господь подаст», – был ответ. Как ни странно, г-жа Ладигене оказывалась права. Глядишь, на следующий день кто-нибудь привезет из деревни сала, яиц, муки или картошки, так что семья, вопреки опасениям Агнеты, не голодала.

С нами на Траку жила еще учительница Аделе Дирсите, которую ныне католическая церковь объявила блаженной[98]. В то время она преподавала немецкий в Вильнюсской женской гимназии. А также некий Чесловас Мечис – человек с замечательным чувством юмора. Небольшого роста, в теле, он любил пошутить, что ему достаточно пальцем поманить, как тут же «сбегутся все девчонки». Не сомневаюсь, что и учительница Аделе, и г-н Чесловас догадывались о моей тайне, но они были свои. Кстати, дети г-жи Ладигене не догадывались ни о чем. Вспоминаю смешной случай – Мария Ладигайте (впоследствии Вильджюнене) со своей одноклассницей Иреной Жемайтите (впоследствии Генюшене)[99] должны были участвовать в каком-то школьном тематическом вечере в национальных костюмах. Уже нарядившись, они вертелись перед зеркалом и болтали между собой: «Ну какие же из нас литовки? Посмотри на Ирену – вот настоящая литовка!..» Я, конечно, потихоньку улыбалась. Мы до сих пор со смехом вспоминаем этот эпизод.

В доме у Ладигене я была счастлива и чувствовала, что меня любят.

Как я жила в то время? Продолжала работать в яслях, у доктора Рудайтиса. Мне очень не хватало театра и кино. В театр пойти не решалась, хотя тогда шла «Нора» Генрика Ибсена с Моникой Миронайте[100]. Один раз была в кино, на популярном тогда фильме «Золотой город» по роману Рихарда Биллингера[101]. В тот раз после сеанса все двери были перекрыты, и гестапо проверяло у всех зрителей документы. Можете себе представить, как я испугалась. Но все, слава Богу, кончилось благополучно.

Шел уже 1944 год. Ситуация драматически менялась. Всем было очевидно, что немцы проигрывают войну. Понимали это, похоже, и сами немцы. В июле начались бои за Вильнюс. В предчувствии близких перемен в семье Ладигене пошли разговоры: как быть дальше? Оставаться в Литве и дожидаться второй советской оккупации или податься на Запад? Решено было остаться.

С приближением фронта (а бомбили город ежедневно) Ладигене с детьми решила перебраться к г-ну Стабинису, который жил в Жирмунай, в местности, которую старые вильнюсцы именовали Лосёвкой. В те времена это был пригород Вильнюса. Она надеялась, что Жирмунай не будут бомбить, более того – у Стабиниса был подпол, где можно было в случае чего спрятаться.

Я заявила, что никуда из дома не пойду – кто-то же должен его сторожить. Ясно было, что без присмотра соседи-поляки немедленно обчистят квартиру. Как вы понимаете, я ничего не имею против поляков, но даже трудно представить себе, насколько нетерпимая к тому моменту сложилась атмосфера, а мы в доме были единственные литовцы. Ладигене пыталась меня отговорить, но тщетно. Я бесконечно любила ее и хотела таким образом отблагодарить за добро. Ответ на все аргументы был один: «Ночью буду сторожить, а днем приходить к вам в Жирмунай!»

Некоторое время так и было – ночевала я в квартире, а день проводила в Жирмунай. Но когда начались уличные бои, выполнять обещание стало невозможно. Наконец яростные схватки дошли до нашей улицы, и я оказалась арестованной в квартире. Это продолжалось целую неделю. Улица трижды переходила из рук в руки.

Должна признаться – было довольно страшно.

Во время перестрелок и бомбежек все жильцы прятались в подвале. Несколько раз комендант дома просил у меня ключи от квартиры, якобы чтобы проверить весь третий этаж на предмет возгораний. Ключей я не отдала, но несколько раз впускала его с другими соседями осмотреть квартиру.

Не зная, что я немного понимаю по-польски, я ведь хорошо знала русский, соседи все время обсуждали семью Ладигене и лично меня. „Czy ona zydôwka?” («а она не еврейка?» – польск.) – слышала я несколько раз. Я, конечно, не показала виду, но страшно было, что, когда улица в очередной раз перейдет к немцам, соседи выдадут меня.

Помню, что через пять дней с начала «домашнего ареста», то есть в четверг, нервы у меня не выдержали. Дни стояли жаркие, воздух, казалось, дрожал от зноя. Тяготило постоянное напряжение и творившееся на глазах беспощадное убийство. Последней каплей стал следующий эпизод… Кажется, в среду с улицы Пилимо на Траку свернул отряд русских солдат, шестнадцатилетних мальчишек. Человек тридцать. На ул. Пранцишкону за часовней стоял немецкий танк. Когда русские приблизились к часовне, танк выехал на мостовую и открыл огонь. Погибли все солдаты. Прямо под нашими окнами…

На следующий день немцы выгнали нас закапывать трупы русских солдат. От них исходило ужасное зловоние, а если тронуть, текла коричневая жидкость. Страшно… Вдруг я заметила, что один паренек в этой куче тел еще жив. Мы с соседкой затащили раненого в наш подъезд. Ни лекарств, ни других средств помощи у нас не было, мы только дали ему воды и корку хлеба. Тем временем раненому становилось все хуже и хуже. У него были сильные боли, его била лихорадка. Когда чуть легчало, все просил сообщить о нем родным, девушке, чью фотографию он хранил в кармане. Слава Богу, когда пришли русские, мы сумели передать его им. Хотелось бы верить, что этот парнишка остался жив.

Вы не можете себе представить, какая ужасная вещь – война! Это же просто-напросто узаконенное убийство! Большинство втянутых в шестеренки этой машины убийства достойны скорее сострадания, чем осуждения. Чем провинился какой-нибудь русский или немец, который по приказу властей обязан покинуть семью и работу, взять винтовку и идти убивать людей, не сделавших ему ничего плохого? Можно ли в условиях поголовной военной обязанности обвинять солдата, оказавшегося по ту или другую сторону фронта? Окончательно я поняла это, когда прочла прогремевшую в свое время книгу немецкого писателя Рольфа Хоххута «Наместник», где автор обвиняет Ватикан в пособничестве нацистской Германии[102].

Как я уже сказала, в четверг я поняла, что больше не выдержу. Сложила в чемоданы самое ценное и собралась пешком в Жирмунай. Казалось, бои на время прекратились, но только я дошла до ворот двора и собралась выйти на улицу, перестрелка возобновилась. Так что пришлось с чемоданами возвращаться в квартиру.

Перед отступлением из Вильнюса немцы бегали по крышам и поджигали дома. Весь старый город был охвачен пожаром. В квартире было так жарко, что обои от стен отклеивались. У окна стоял буфет, а на нем – образ Остробрамской Божьей Матери. Помню, как я молилась ей, чтобы бушующее пламя обошло наш дом стороной.

В тот раз беда миновала нас…

13 июля 1944 года Вильнюс заняли советские войска, стрельба прекратилась. Около полудня в дверь постучал близкий друг г-жи Ладигене, композитор и хормейстер Конрадас Кавяцкас[103]. Он жил тогда на улице Клайпедос и, пользуясь установившимся спокойствием, зашел посмотреть, что у нас делается. Я сказала, что вся семья у г-на Стабиниса, и мы решили вместе идти в Жирмунай. Помню открывшееся нам ужасное зрелище – дома разрушены, везде полно трупов русских и немецких солдат, кишки, мозги наружу… На мостовой уже высохшие ручейки крови. Где-то еще полыхает пламя. Страшно выглядел город.

Однако, как ни странно, жизнь ни на миг не останавливалась – на берегу реки Нерис, где сейчас мост Миндаугаса, мы увидели, что желающих переправиться уже ожидает лодка. Только надо было иметь немножко денег.

При помощи лодочника мы оказались на другом берегу и добрались до Жирмунай. Трудно передать эмоции, охватившие нас при встрече в доме Стабиниса. Все были измотаны недельной неизвестностью. Ладигене не могла себе простить, что оставила меня стеречь квартиру. И на меня вдруг навалился весь груз одиночества, страха и постоянного напряжения этой недели.

Увидев, что все живы и здоровы (и все еще в подвале), я стала просто орать от счастья, никак не могла остановиться. Бывают в жизни такие моменты, когда овладеть собой просто невозможно. А Ладигене потом сказала мне, что ужасно испугалась: вдруг я от всех переживаний потеряла душевное равновесие или попросту сошла с ума.

Наконец мы все обнялись, и плакали, и смеялись, что снова вместе. А я радовалась, что квартира спасена, и через несколько дней мы вернемся на Тракайскую.

Но вскоре начались новые заботы. Г-жа Ладигене очень переживала за Альгиса и своих сестер. Альгис был в Гульбиненай, а сестры – в Вабальнинкасе[104]. От них давно ничего не было слышно, и в голову лезли всякие страшные мысли. Я предложила, что съезжу и посмотрю, как там дела. Это было рискованное путешествие, но я снова была счастлива принести пользу своей любимой второй матери. На поезде до Биржай через Паневежис я ехала три дня. Поезд не шел, а полз, постоянно останавливаясь. Я сидела на платформе, было холодно. Помню, меня обнял какой-то мужчина, чтобы согреть, но потом пришлось от него отодвинуться… Из Биржай в Вабальнинкас, километров двадцать шесть или двадцать семь, шла пешком. Нашла и сестер, и Альгиса, живых и здоровых, так что вернулась в Вильнюс с хорошими новостями.

И начались советские времена…

Перед тем, как перейти к этим временам, хотелось бы задать Вам один вопрос. Вы рассказали много случаев, когда Вашей жизни грозила опасность. Как Вы справлялись с напряжением, которое обычно охватывает человека в такие мгновения? Ведь очевидно, что во многих случаях Ваша дальнейшая судьба зависела от умения взять себя в руки и спокойно взвесить сложившуюся ситуацию.

На самом деле не всегда удавалось овладеть собой. С другой стороны, как я уже говорила, существует какой-то инстинкт выживания, который в пограничных ситуациях особенно обостряется и помогает принять быстрое решение. Я уже рассказывала и о побеге из Каунасского гетто, и о визите гестапо в ясли. Я очень благодарна своему отцу, который воспитывал меня, готовил к самостоятельной жизни и учил логически мыслить… Кроме того, многое решают случайности, об этом мы тоже уже говорили.

В гетто жажда жизни была сильнее всего, и это тоже помогало принимать быстрые решения.

Как бы Вы могли объяснить: почему возникают такие страшные вещи, как Холокост? В поисках ответа, как правило, выбирается одна из двух возможных точек зрения. Одни утверждают, что маленький человек в определенных обстоятельствах (особенно в пору бед и лишений) становится легкой добычей для шовинистических идеологий; другие – что зло в этих случаях можно объяснить, только оперируя метафизическими категориями.

Лично мне часто кажется, что корень зла прежде всего в нас самих. Человек несовершенен и легко поддается манипуляциям. Его нетрудно заразить чувством ненависти, жаждой мести. Зло вершат нормальные люди. Философ Ханна Арендт, исследуя дело Эйхмана[105], говорила о “banality of evil” – «банальности зла»[106]. Она пришла к выводу, что Эйхман, возглавивший массовое уничтожение евреев, считал себя достойным гражданином Германии, никогда не испытывал мук совести, был хорошим сыном, мужем, отцом. Эйхман просто-напросто верил в идеи Гитлера и послушно проводил их в жизнь. Зигмунт Бауман полагает, что в каждом из нас сидит потенциальный Эйхман. Очень важно в любой ситуации сохранять критическое мышление, не поддаваться индоктринации.

Тешусь надеждой, что меня спасли от банального зла две вещи: критическое мышление или желание всегда оставаться собой – и склонность везде видеть не только зло, но и добро, красоту жизни и человека. Может быть, поэтому никого из моих мучителей – ни гестаповцев, ни энкаведешников – не помню в лицо. Память сохранила только блеск их начищенных сапог.

Я не рассказывала вам свой сон, который снился мне много позже, и даже не раз?…Сижу в комнате, устланной персидскими коврами, с дочкой, ей лет десять. Уютно… Состояние полной гармонии. Внезапно распахивается дверь, тоже обитая ковром, и к нам приближается человек. Лица не вижу, только начищенные сапоги. В руке у него пистолет, а рядом хорошенький светловолосый голубоглазый мальчик лет шести. Мужчина сует мне в руки пистолет и орет: «Застрели этого мальчика, иначе я застрелю твою дочь!» Я держу пистолет в руке, прижимаю к себе дочь и… просыпаюсь. И первая мысль: «Какое счастье, что я не застрелила этого мальчика, даже во сне!»

Те, кто хочет сеять зло, весьма изощрены в этом деле, так что их усилия нередко достигают цели даже тогда, когда мы считаем, что недоступны для лжи и манипуляций.

Приведу один пример, который должен подкрепить мою мысль о подстерегающей нас всех опасности. Шел 1951 год, я училась в Москве, и меня выбрали для участия в Параде физкультурников на 1 мая. Помню, как нас долго и серьезно дрессировали, пока не пришел праздничный день. И вот под грохот маршей мы шагаем на Красную площадь. Приближаемся к Мавзолею, и на трибуне появляется Сталин. Вы себе представить не можете, что сделалось на площади! Люди вели себя так, как будто увидели самого Господа Бога, спустившегося с небес… Ряды смешались, все повернулись к Сталину, толпа орала не своим голосом, тянула к нему руки!

Когда мы выходили с Красной площади, уже возле Василия Блаженного, я вдруг осознала, что ору вместе с толпой… Можете себе представить такую ситуацию? Я ведь знала, кто такой Сталин и что он творил. Я его не чтила. Однако, сама того не ощущая, поддалась массовому психозу. Хорошо, что только кричала – а могла ведь, сама того не понимая, стать участницей линчевания, убить человека. Вполне возможно.

Демонстрация на Красной площади стала одним из самых страшных опытов моей жизни. Весьма проницательно писал о массовой психологии Элиас Канетти[107], но одно дело книжки читать, а совсем другое – ощутить это на себе и понять, что и тобой могут манипулировать.

Может, я несколько отклоняюсь в сторону, но я часто думаю, что манипуляциям поддалась и часть этнических литовцев, особенно в том, что касается еврейского вопроса. Антисемитизм – серьезная зараза… Я долго недоумевала, почему в послевоенной литовской литературе так мало говорится о трагедии евреев. Ведь литовцы видели, как забирают, мучают и массово убивают их соседей, как уничтожается весь существовавший в Литве еврейский мир! Да, я знаю, Сигитас Гяда издал сборник «Смерть, речитатив и синий мотылек»[108]. В журнале «Пяргале» был напечатан рассказ Антанаса Йонинаса (отца А.А. Йонинаса) «В колодце»[109]. Упоминает о трагедии евреев Йонас Авижюс в романе «Потерянный кров»[110], прекрасную поэму «Юрек» написал Альгимантас Мацкус[111]. Есть и другие примеры, но в принципе тема Холокоста в Литве доныне остается маргинальной для литовской литературы[112]. Я понимаю, что виновата отчасти антисемитская политика компартии, и все же… А ведь, говоря о таких вещах, не только историки, но и писатели могли бы учить людей состраданию, учить их сопротивляться злу… Но как мало говорится об этом в дневниках даже лучших наших писателей и литературных критиков. Как верно заметил историк Эгидиюс Александравичюс – Холокост не остался «в коллективной памяти литовского народа».

Писали о Холокосте Григорий Канович и Ицхокас Мерас, но, по-моему, очень важно, чтобы эту трагическую страницу литовской истории помнили и пытались осмыслить прежде всего сами литовцы[113].

Я тоже литовка, только еврейского происхождения. Поэтому меня всегда можно обвинить в тенденциозности. По этой причине я чаще всего избегаю разговоров о Холокосте и сама никогда не поднимаю этой темы, пока не спрашивают.

Мне показалась очень важной Ваша мысль, что в разговоре о трагедии евреев и литовцев многое определяет работа не только историков, но и художников.

А мне особенно дорого и важно то, как вы сказали: что это была общая трагедия евреев и литовцев. В связи с этим хочется вспомнить книгу диссидентки, писательницы, матери Василия Аксенова Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», которая в свое время произвела на меня огромное впечатление[114].

Гинзбург с мужем были идейные коммунисты, но в 1937 году, когда начался сталинский террор, муж был арестован[115]. Будучи уверена в его невиновности, Гинзбург, как Йозеф К. из романа Кафки «Процесс»[116], ходила по инстанциям, объясняла, что произошла ошибка, что ее муж не враг народа. В конце концов арестовали и ее и на долгие годы отправили в Гулаг. Рассказывая о своих и чужих муках, она делает вывод (цитирую по памяти): «Какое счастье, что я стала жертвой, а не палачом»…

О том, что я понимаю Холокост как общую трагедию, за которую чувствую себя некоторым образом в ответе, свидетельствуют мои противоречивые эмоции во время нашей последней встречи. Более того: думая об этом, я не всегда могу однозначно ответить на вопрос: «А что сделал бы я? Может, тихо стоял бы в стороне?»