полная версия

полная версияОбразовательные войны

4. Образовательные войны могут иметь глобальный характер (между образовательными системами), переходный характер от глобального к локальному (между образовательными организациями), локальный характер (между отдельными группами, объединениями и физическими лицами в рамках деятельности отдельной образовательной организации). Не исключается и возможность возникновения асимметричных войн, например, между образовательной системой в рамках того или иного государства и образовательной организацией или между образовательной системой и отдельной группой физических лиц.

5. Образовательные войны имеют специфику, отличающую их от горячих войн в части, касающейся механизмов, средств ведения войны и статуса участников, хотя иногда достаточно сложно провести границу.

Вопросы

1. Назовите всех возможных участников образовательной системы, выделите основных участников. Почему выделенные участники являются основными?

2. Сформулируйте основные черты образовательных войн в сравнении с известными вам видами войн.

3. Охарактеризуйте роль органов управления образованием в образовательных войнах.

4. Назовите виды образовательных войн. В чем может проявляться асимметричность образовательных войн?

5. Охарактеризуйте специфику образовательной войны по сравнению с горячей войной.

Глава 2. Виды и условия ведения образовательных войн

2.1. Война между образовательными системами

Война – это великое дело государства, основа жизни и смерти, путь к выживанию или гибели. Это нужно понять.

Сунь-Цзы[21]Одним из наиболее великих немцев, оставивших значительный след в истории, безусловно, являлся «железный» канцлер Отто фон Бисмарк. Данному историческому деятелю часто приписывают расхожее высказывание о том, что франко-прусскую войну (1870–1871) выиграл прусский школьный учитель[22].

Франко-прусская война представляла собой столкновение между империей Наполеона III и германскими государствами во главе с Пруссией. Данная война закончилась полным военным поражением Франции, вызвавшим масштабный экономический и политический кризис в этой стране. В результате победы Пруссия обеспечила условия для создания вокруг себя единой Германской империи.

Так или иначе, но слова о роли прусского учителя в победе в войне объективно отражают значение системы образования в горячей войне между государствами. Именно система образования обеспечила подготовку солдат, офицеров, служащих, инженеров и рабочих, которые своей высокопрофессиональной службой и эффективной работой обеспечили победу. Если система образования адекватно отражает вызовы, эффективно взаимодействует с экономической и социально-политической системами государства, то она превращается в мощнейшее оружие, способное сформировать условия для победы над любым противником в реальной горячей и иной войне.

В государствах, возникших на территории бывшего СССР, широко распространена легенда о том, что после запуска первого искусственного спутника или – в другом варианте – после запуска первого человека в космос, американская пресса якобы писала что-то типа: «Русские обогнали нас на школьной скамье». Так или иначе, но данная легенда отражала реальное положение дел, при котором система образования СССР совершила мощнейший скачок, обеспечивавший промышленный рост 30–50-х годов ХХ века, победу в тяжелейшей войне. Два этих достижения закономерно увенчались выходом в СССР в космос.

Тем не менее в последующем холодная война закончилась безусловным поражением СССР. К моменту, когда данное поражение было во многом очевидно, то есть в 80-е годы прошлого столетия, также становились очевидными проблемы и недостатки советской системы образования, как, например, диспропорции в объемах подготовки по разным специальностям, функциональная неграмотность выпускников образовательных организаций профессионального образования, превращение многих знаменитых профессионально-технических училищ для подготовки рабочих кадров в молодежные уголовно-криминальные синдикаты, низкий престиж профессии учителя, разрыв между потребностями общества и системой образования, идеологическая перегрузка «Марксом, Энгельсом, Лениным» и др.

Трудно описать словами, какую реакцию в студенческой и аспирантской среде в эпоху позднего СССР вызывали такие бессмысленные и бессодержательные предметы, как «научный коммунизм», «история КПСС». Также сложно понять, что в данном случае является первичным, а что – вторичным, проблемы в системе образования и вызванное этим отставание страны, или наоборот.

Одновременно в полной мере проявились достоинства американской образовательной системы: динамизм, открытость для представителей других стран, максимальная степень свободы для студентов и преподавателей, ориентация на решение практических проблем в реальном бизнесе, отсутствие идеологической доминанты, разнообразие видов образовательных организаций и др.[23].

Таким образом, образовательные системы, локализованные в рамках тех или иных государств, соревнуются друг с другом, и результаты этого соревнования проявляются в горячих и холодных войнах.

Война, в которой участниками выступают образовательные системы, локализованные в рамках того или иного государства, выступает таким образом в роли первого вида образовательной войны, выделенной по критерию статуса участников. Как правило, война, в которой участниками становятся образовательные системы, является дополняющим и одновременно обеспечивающим элементом в подготавливаемой или ведущейся «классической» войне с применением вооруженных сил.

При этом образовательная система представляет собой не субъект, а объект управления. В связи с этим образовательная система приводится в действие и направляется в нужное русло за счет выполнения своих функций органами управления образованием – различными министерствами, департаментами, комитетами и др. Именно руководители данных органов выступают своего рода «генералами» образовательных войн, в которых участвуют образовательные системы.

Соответственно, состав органов управления образованием той или иной страны можно сравнить с генеральным штабом армии. При этом образовательная система той или иной страны выступает объектом управления не только со стороны собственно органов управления образованием, но и со стороны других органов. Так, например, расходы на образование определяются и утверждаются в бюджете на соответствующий финансовый период. Следовательно, органы представительной власти в лице депутатов, сенаторов также возможно назвать органами управления образованием.

В России подведомственные учебные заведения имеют не только Министерство образования и науки Российской Федерации, региональные органы управления образованием и органы местного самоуправления, но и другие органы, например Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и проч.

Учредителями ряда университетов в России, например Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета, выступает Правительство Российской Федерации. Именно Правительство Российской Федерации осуществляет управление подобного рода образовательными организациями. Следовательно, Правительство Российской Федерации также возможно отнести к органам управления образованием.

Помимо этого Правительство Российской Федерации принимает постановления, программы развития образования Российской Федерации, определяющие направления развития российского образования.

Во время образовательной войны должностные лица, работающие в вышеперечисленных органах управления, становятся в зависимости от статуса маршалами, генералами, полковниками, майорами, капитанами и др. Руководители и работники образовательных организаций во время образовательной войны также приобретают соответствующий военный или близкий к военному статус в рамках образовательной системы.

Взаимозависимость горячих и иных войн между государствами и образовательных войн с участием систем образования может выражаться в следующем.

1. Образовательная система как часть более общей системы непосредственно участвует в войне, поставляя обученные кадры – офицеров, разведчиков, летчиков, солдат, матросов, инженеров и рабочих для военной промышленности, прикладные научные разработки для создания вооружений в соответствии с потребностями войны. В этом случае образовательная система одной стороны стремится превзойти другую за счет более быстрой интеграции положительного опыта ведения горячей или холодной войны в учебный процесс, сокращения затрат на подготовку кадров для ведения войны при общем повышении эффективности.

Солдат и офицер на поле боя практически представляет собой продукт не только военного образования, но и образовательной системы того или иного государства в целом. То же самое можно сказать и об оружии.

Немецкий солдат в начале Великой Отечественной войны представлял собой полноценный продукт образовательной системы индустриального общества, что предполагало наличие у него таких качеств, как повышенная профессиональная мобильность, умение пользоваться техникой, различными видами оружия, эффективная организация деятельности в составе подразделения, наличие особого чувства времени. Начальное школьное образование было широко распространено в Европе уже в XVIII веке, а к концу XIX века в применении к Германии возможно говорить о всеобщем начальном образовании.

В то же время противостоящий ему русский солдат, как правило, был выходцем из деревни и занимался до призыва сельскохозяйственным трудом. Призванные в армию из советских городов рабочие зачастую в начале жизненного пути были крестьянами, а затем, в ходе индустриализации мобилизовывались на строительство заводов. Данные солдаты иногда не обладали необходимым уровнем обращения с техникой и оружием. Нередким явлением в Советской армии в начале войны была неграмотность солдат, неумение обращаться даже с часами, не говоря уже о военной технике.

С другой стороны, Сталинградская битва, операция «Багратион», Берлинская операция, успехи в переводе промышленности на военные рельсы свидетельствуют о высокой способности русской социально-экономической системы, включая систему образования, приспосабливаться к экстремальным условиям войны, резко повышать эффективность обучения, использовать разнообразные резервы, эффективно работать в тяжелейших, кризисных условиях.

Определенную роль сыграли классический характер и фундаментальность российской системы образования. Переняв от немецкой системы образования ее лучшие качества в XIX веке, русская система образования превзошла ее в первой половине ХХ века, что было подтверждено результатами победы России во Второй мировой войне.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что фактически в ходе горячей войны происходит столкновение образовательных систем на поле боя. Образовательная система формирует навыки, умения и знания солдат и офицеров, которые соревнуются в ходе ведения военных действий. Важную роль играют также сформированные системой образования мозги инженеров, рабочих, чиновников, служащих, обеспечивающих функционирование социально-экономической системы воюющего государства.

Так, успехи немецкой армии во время Первой мировой войны в 1914 г. на западном фронте могут быть объяснены также лучшей организацией войск, дисциплиной, высоким качеством логистики, грамотностью немецких офицеров, особенно в технической области, превосходством немецких генералов в части системного мышления, умения планировать военные действия.

Неудивительно, что немецкая система образования, основывающаяся на традициях так называемой «Гумбольдтовской модели университета», в рамках которой образовательная деятельность ведется одновременно с научной, создала условия для взрывного роста немецкой промышленности и науки во второй половине XIX века и до сегодняшнего дня обеспечивает промышленное лидерство Германии в мире. Такого рода система сама по себе является мощнейшим оружием, способным обеспечить победу в любой горячей или холодной войне.

2. Образовательная система работает в мирном режиме, руководствуясь целью обеспечить выигрыш в предполагаемой будущей горячей войне, и под эту цель выстраивается вся логика деятельности системы образования по подготовке профессиональных кадров, по организации школьного образования. Таким образом, при отсутствии горячей войны между государствами системы образования уже фактически могут находиться в состоянии войны.

В свое время древнекитайский полководец и государственный деятель Чжугэ Лян сформулировал в знаменитом труде «Путь полководца» один из принципов, обеспечивающих успешное проведение войны: «Подготовка к войне – великое дело для государства. Маленькая ошибка может повлечь за собой большую беду»[24]. Таким образом, вопрос подготовки к будущей войне был актуален еще во время древних цивилизаций.

Например, поколение закончивших школу в СССР прекрасно помнит уроки так называемой «начальной военной подготовки» (НВП). На уроках НВП изучали устройство противогаза, поражающие факторы ядерного взрыва, способы оказания первой помощи и многое другое.

При реализации далеко не только программ НВП в качестве ориентира использовался «вероятный противник». Усиленное изучение физики и математики в советских школах, создание знаменитых математических школ-интернатов в 1963–1964 гг. в Новосибирске, Киеве, Ленинграде и Москве было обусловлено, в том числе, потребностями оборонной промышленности, пребывавшей в состоянии жестокого соревнования с аналогичной промышленностью стран НАТО. Рассказы про то, как могут действовать «русские», переходящие в популярные голливудские страшилки, также использовались и в американской системе образования.

Потребностями, связанными с планированием будущей войны, возможно объяснить появление большого количества институтов, готовящих инженерные кадры, включая знаменитые Московское высшее техническое училище (МГТУ им. Баумана), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Московский физико-технический институт (МФТИ) и др. Само собой, непосредственную роль в подготовке к войне играют специальные военные учебные заведения, готовящие офицеров, исходя из предположений о характере будущих войн. Данные образовательные организации представляют собой часть образовательной системы в рамках того или иного государства.

Роль образования в условной «войне цивилизаций» достаточно ясно выразил премьер-министр Малайзии Мухаммад Махатхир в своем нашумевшем, породившем очень много справедливых негативных оценок выступлении на заседании 10-й Сессии Исламской Конференции 16 октября 2003 г., прошедшей в Малайзии. Премьер-министр в частности сказал следующее:

«Наша религия (то есть ислам. – Ч. В.) дарует нам наставление защищать свою умму. К сожалению, мы ставим акцент не на обороноспособности, а на оружии времен Пророка. Это оружие и лошади не могут больше нас защитить. Нам нужны огнестрельное оружие и ракеты, бомбы и военные самолеты, танки и военные корабли для обороны. Но в связи с тем, что мы неодобрительно отнеслись к изучению естественных наук и математики как вещей, не приносящих никакой пользы в загробной жизни, сегодня мы не располагаем способностью самостоятельно производить оружие, столь необходимое для защиты (выд. – Ч. В.). Нам приходится покупать оружие у наших недоброжелателей и врагов»[25].

Таким образом, премьер-министр Малайзии признал возможность поражения своей страны в горячей войне из-за отсутствия оружия, которое, в свою очередь, объясняется длительным отставанием сферы образования. Вышесказанное свидетельствует о том, что сфера образования является хотя и дополняющим, но важным элементом горячей и любой другой войны между государствами и их союзами. Эффективность системы образования во многом обеспечивает превосходство в ведении военных действий и в качестве и эффективности используемого оружия.

Таким образом, получается, что пока отсутствует горячая война, системы образования различных государств – потенциальных противников уже ведут незримую борьбу между собой, исход которой во многом может определять результаты горячей войны, если она произойдет. Более того, высокое качество работы системы образования того или иного государства во всех его сегментах может сподвигнуть потенциального агрессора на временный отказ от нападения из-за страха больших жертв при столкновении с подготовленными воинами.

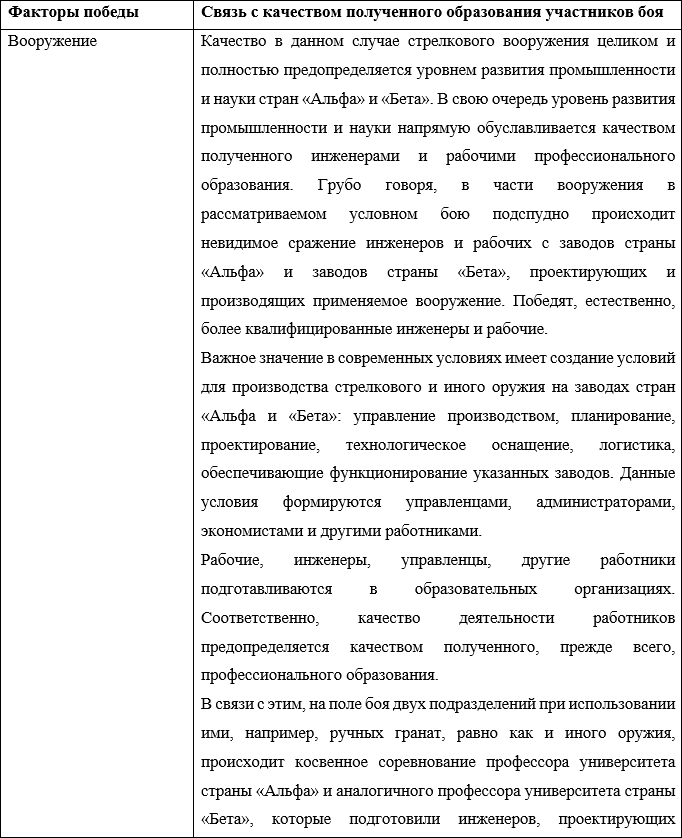

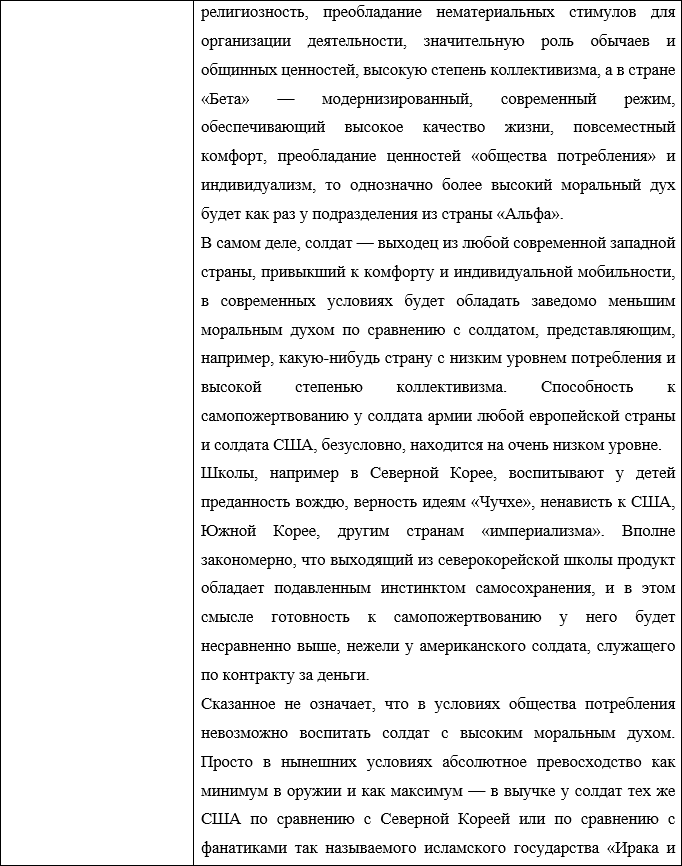

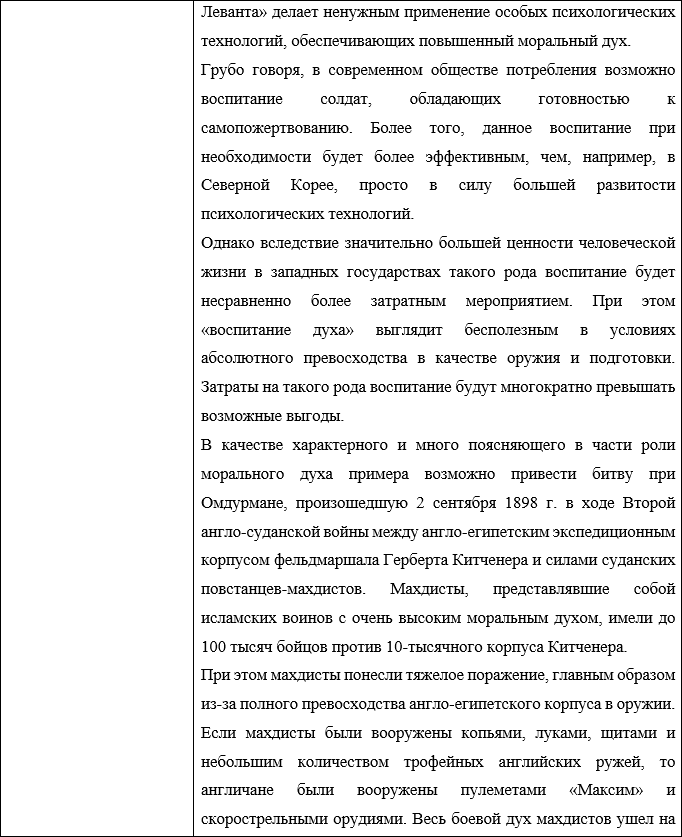

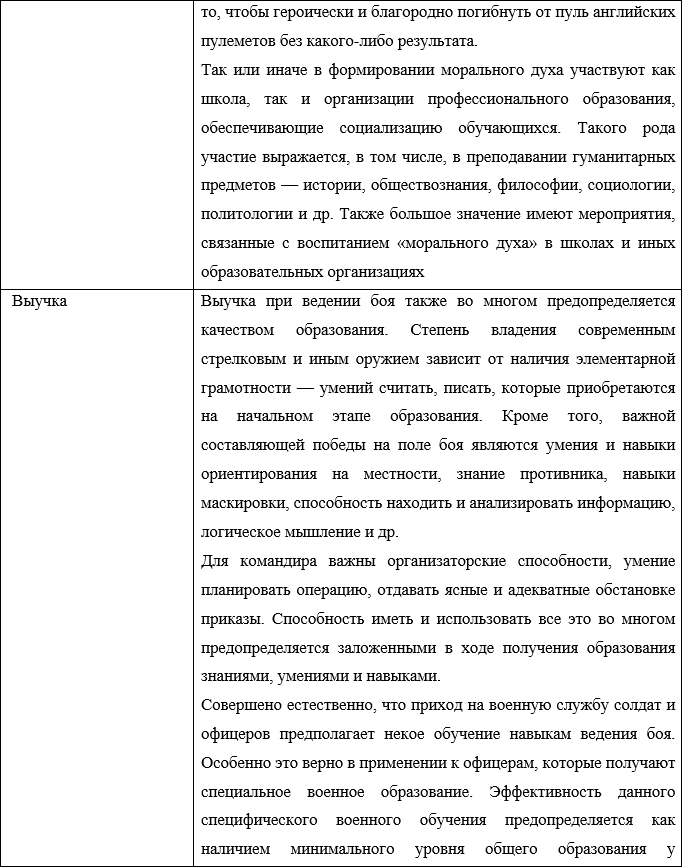

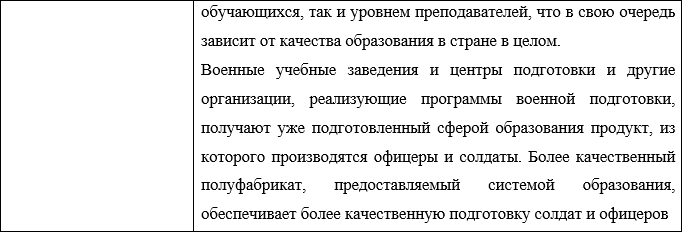

В качестве примера рассмотрим столкновение двух военных подразделений на поле боя с точки зрения влияния факторов, связанных с образованием участников, на результат столкновения. Представим, что два военных подразделения сражаются друг с другом, обладая равной численностью по 10 человек в условиях сплошного леса.

Подразделения принадлежат к армиям условных стран «Альфа» и «Бета». Каждое подразделение обладает одинаковым набором стрелкового вооружения – автоматами, ручными пулеметами, ручными гранатами, произведенными в соответствующей условной стране.

Выделим несколько факторов, обеспечивающих победу в ходе боя. Для этого обратимся к добротному советскому учебнику по тактике, предназначенному для подготовки офицеров[26].

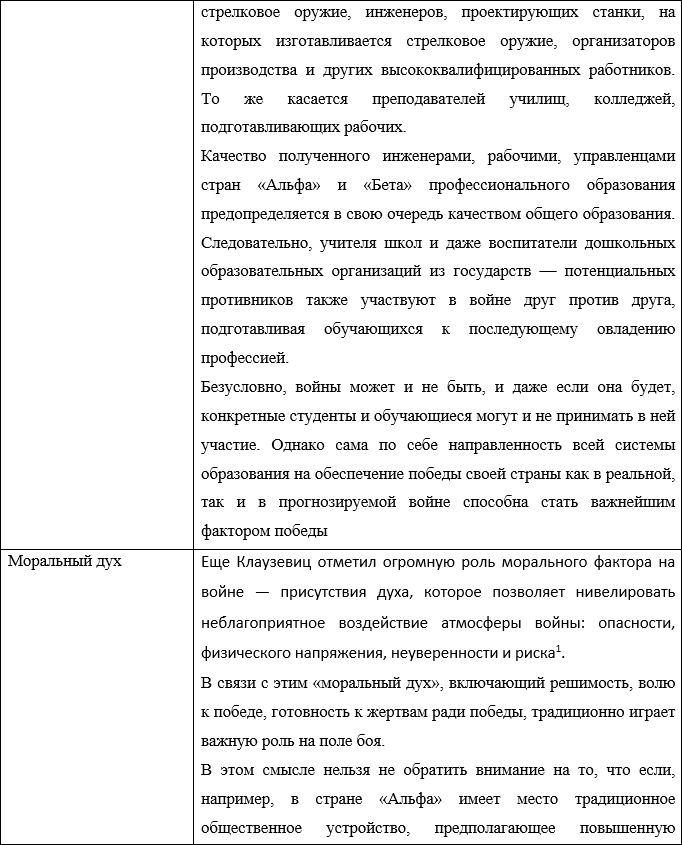

Согласно данному учебнику, на успех боя самым решительным образом влияют сами участвующие в нем войска, их моральный дух, выучка и вооружение. На основе данного тезиса сформулируем зависимость факторов, обеспечивающих победу в бою от системы образования в виде таблицы:

1 Клаузевиц К. Указ. соч. С. 18.

Учитывая современные тенденции усиления конкуренции между образовательными системами, возможно предположить возникновение в будущем в качестве относительно самостоятельных явлений полномасштабных войн, самостоятельными участниками которых выступают образовательные системы различных стран.

Данные войны, не сопровождающиеся горячей или холодной войной между государствами, будут направлены на уничтожение образовательной системы противника как конкурента за все более ценный ресурс – студентов, готовых платить за обучение, и студентов, обладающих выдающимися способностями, студентов, способных стать элитой своих стран и лоббировать политику страны, в которой они получили образование, а также за лучших профессоров, перспективных преподавателей или какие-либо иные ресурсы.

Одним из перспективных направлений развития концепции образовательных войн являются длительные по времени системные стратегии, направленные на подчинение своей воле противника через образовательную систему. Основой данных стратегий выступает способность образовательной системы играть активную роль в социально-экономическом строе того или иного государства.

Например, вымышленное государство «Альфа» имеет целью уничтожение другого вымышленного государства «Бета», выступающего в роли стратегического геополитического конкурента. Обычная горячая война принесет много жертв обеим сторонам, и поэтому как способ решения проблемы крайне нежелательна. Экономическое соревнование также не приносит эффекта.

В связи с этим, у руководства государства «Альфа» возникает проект разрушения государства «Бета» посредством инициирования изменений в образовательной системе. В школы внедряется новая концепция преподавания гуманитарных предметов, в рамках преподавания которых упор делается на определенные аспекты истории взаимодействия государства «Альфа» и «Бета». Данные аспекты взаимодействия явственно свидетельствуют о мнимом или реальном могуществе государства «Альфа», о значительной пользе и выгоде союзнических отношений государства «Бета» с государством «Альфа». Также проводится идея о нежелательности формирования мощной армии государства «Бета» из-за высоких экономических затрат и отсутствия противников.

Под данную программу выделяются финансы, осуществляется подготовка и переподготовка учителей и преподавателей, издаются учебники. Внешне процесс выглядит как реализация программы по совершенствованию преподавания гуманитарных предметов в самых благородных целях – повышения грамотности, открытости, качества изучения иностранных языков. Источники финансирования и акторы процесса продвижения такого рода программы скрыты. Абсолютное большинство участников программы не понимает ее истинных целей и задач, хотя осознает объективно присутствующие в программе положительные аспекты.

Через период, примерно равный двадцати годам, государство «Бета» получает новую управленческую, военную, экономическую элиту, инфильтрованную идеями о высоком потенциале союзнических отношений с государством «Альфа» и нежелательности и пагубности ведения горячей войны. Данная элита в итоге обеспечивает нужные государству «Альфа» внешнеполитические решения. Система образования государства «Бета», по сути, начинает выполнять функцию главного проводника интересов государства «Альфа», становится «форпостом» агрессора в глубоком тылу.

Таким образом, без большой войны, без особых затрат на создание вооружений, потратившись на гуманитарные программы, направленные фактически на захват образовательной системы государства «Бета», государство «Альфа» получает союзника, склонного подчинять свои истинные внешнеполитические интересы интересам другого государства.

По данным российского электронного журнала «Аккредитация в образовании», мировой рынок высшего образования – это сфера жесткой конкуренции ведущих мировых держав и систем с годовым оборотом порядка 100 млрд долларов. В целом за последние тридцать пять лет число иностранных студентов (то есть студентов, обучающихся вне страны их гражданства) в секторе высшего образования выросло более чем в четыре раза: от 0,6 млн. в 1975 г. до 3,7 млн. в 2009 г.

По результатам исследования Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development’s: Comparative Indicators of Education in the United States and Other G-8 Countries: 2011 OCTOBER), проведенного среди 8 стран (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Российская Федерация и Соединенное Королевство), наибольшая доля иностранных студентов была отмечена у Соединенных Штатов, и с каждым годом она только увеличивается. Другие важные экспортеры образовательных услуг – Великобритания, Германия, Канада, Франция. Доля России на рынке экспорта образовательных услуг пока минимальна[27].

Таким образом, экспорт образования представляет собой серьезный бизнес, по доходам сравнимый с экспортом гражданских самолетов. Естественно, что за такой рынок идет борьба и в этой борьбе могут применяться различные средства. По данным вышеуказанного электронного журнала «Аккредитация в образовании», нападения националистов на азиатских студентов в Мельбурне и Сиднее в 2009 г. привели к последовательному 85-процентному снижению количества индийских студентов в австралийских университетах[28].

Можно предположить, что последовательные нападения представителей радикальных молодежных группировок на иностранных студентов африканского и азиатского происхождения в России в 2000–2008 гг., и главное, активное акцентирование внимания представителей иностранной и специфической российской прессы на данных нападениях так или иначе способствовали снижению конкурентных возможностей российских вузов.

В последнее время имеет место формирование глобальной мировой системы дистанционного образования. В связи с этим немецкий профессор Эрвин Хеберле, долгие годы преподававший в свободном университете Берлина, Университете Женевы и Университете Сан-Франциско, в своем интервью российскому журналу «Эксперт» посетовал на то, что экспансия университетского образования в интернет приведет к тому, что в мире могут остаться только американские университеты, профессора утратят свой статус, а наука сконцентрируется в США[29].

Такого рода изменения, если они произойдут, по масштабам будут равны промышленной революции в Англии в XVIII веке. Последствия промышленной революции в Англии наиболее явственно отразились в описанных современниками картинах равнин Индии, которые белели костями погибших от голода ткачей и их семей. Освобождая рынок для собственной промышленной продукции, англичане административно-экономическими методами разорили миллионы индийских ткачей в Бенгалии, Бенаресе, Джамму, Бомбее и Мадрасе.

В настоящее время возникает серьезная угроза для многих европейских ов с их старинными традициями, богатой и славной историей, в связи с жесткой конкуренцией с дистанционным Гарвардом или MIT, предлагающими дипломы за семь тысяч долларов по окончании дистанционного обучения без выезда в США.