Полная версия

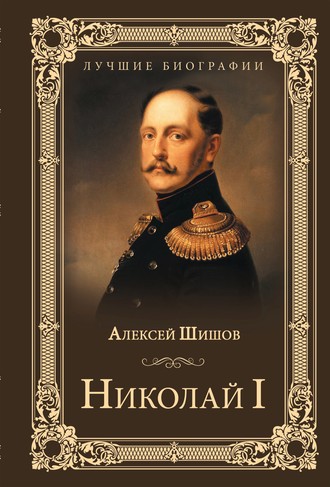

Первое путешествие по Европе, вернее – поездка на войну с Наполеоном, сделало на будущее в биографии Николая I две «отметки». Во-первых, он, ознакомившись с замками немецкого рыцарства и дворцами французских аристократов, стал собирать коллекцию холодного оружия, ставшую впоследствии знаменитым Царскосельским арсеналом. Считается, что коллекция началась с сабли турецкого паши, трофея с берегов Дуная, подаренной великому князю в 1811 году, по всей видимости, графом А.Ф. Ланжероном. Сабля была типично восточным оружием, богато изукрашенным, особенно ее ножны, драгоценными каменьями, и потому невольно привлекала к себя взгляды людей военных и невоенных.

Во-вторых, император Александр I познакомил во время смотра войск под Парижем младшего брата с начальником 2-й гренадерской дивизии генерал-лейтенантом И.Ф. Паскевичем, героем Отечественной войны 1812 года. Молодые люди сразу сдружились, найдя во взглядах много общего. Позднее Паскевич, уже имевший чин генерал-фельдмаршала, титулы графа Эриванского и князя Варшавского, вспоминал:

«Николай Павлович после того постоянно меня звал к себе и подробно расспрашивал о последних кампаниях. Мы с разложенными картами по целым часам вдвоем разбирали все движения и битвы 12-го, 13-го и 14-го годов. Я часто у него обедывал, и когда за службою не могу у него быть, то он мне потом говорил, что я его опечалил. Этому завидовали многие и стали говорить в шутку, что он в меня влюбился. Его нельзя было не полюбить. Главная его черта, которой он привлек меня к себе, это прямота и откровенность. Брата Михаила Павловича он любил, но к серьезным разговорам не допускал, да и тот их недолюбливал…»

По возвращении в Россию братья Павловичи-младшие долго в городе на Неве не задержались. Венценосец Александр Павлович отправил их во второе «образовательное» путешествие по континентальной Европе. Маршрут пролегал через города Берлин, Гейдельберг, Париж, Баден, Франкфурт-на-Майне, Веймар, Лейпциг… Путешествие длилось почти с год: с февраля по ноябрь. На местах великих князей Романовых, их немногочисленную, но тщательно отобранную свиту опекали полномочные посланники и консулы Российской империи.

Во время пребывания в Париже Николай и Михаил Павловичи присутствовали на подписании Акта о создании Священного союза (первоначально Россия, Австрия и Пруссия), инициатором чего стал их старший брат. Церемония подписания состоялась 14 сентября 1815 года. В царствование Николая I этот союз «прикажет долго жить», то есть фактически прекратит существование: Российская империя как «жандарм на континенте» европейским монархиям была уже не нужна. Революционный накал спал, второй Бонапарт не объявлялся, а трудно предсказуемый в поступках огромный на политической карте мира «русский медведь» настораживал и пугал многих властителей Европы.

В ходе того путешествия решались династические вопросы дома Романовых. 22 сентября состоялась помолвка великого князя Николая Павловича с прусской принцессой Шарлоттой-Фридерикой-Луизой-Вильгельминой. Для семьи монархов Европы это стало заметным событием, ведь роднились правящие династии России и Пруссии, два сильных в военном отношении государства, вчерашние победители наполеоновской Франции.

Зиму великие князья Николай и Михаил Павловичи провели в Санкт-Петербурге, участвуя во всех дворцовых церемониях и официальных приемах. В мае 1816 года старший брат отправил их в путешествие по России-матушке, чтобы они имели о ней достаточно полное представление. Можно утверждать, что Александр I хотел знать и видеть державу глазами младших Романовых: собственным вельможам монарх во многом порой не доверял. Порой он перепроверял через доверенных лиц ему доложенное губернаторами и министрами, которые стремились скрасить действительное.

Маршрут поездки впечатлял: Луга, Порхов, Великие Луки, Витебск, Смоленск, Бобруйск, Чернигов, Полтава, Екатеринослав, Харьков, Елизаветград, Николаев, Одесса, Херсон, Перекоп, Симферополь, Севастополь, южное побережье Крыма, Курск, Орел, Тула, первопрестольная Москва… Павловичи обычно ехали в коляске, иногда верхом. Их сопровождала небольшая свита. На местах к их встречи готовились заранее и «всем миром». Братья же Павловичи знакомились с городами, их учреждениями и гарнизонами часто по собственному желанию, а не по написанному для них сценарию. Такие желания высоких гостей приводили в трепет губернаторов и градоначальников.

Во время путешествия Николай Павлович вел «Общий журнал по гражданской и промышленной части», обстоятельные записи в котором свидетельствовали о большой наблюдательности и дотошности автора. Есть, к примеру, и такая запись о посещении старинного Порхова Псковской губернии на берегу реки Шелони, основанного в 1329 году и ставшего городом через 448 лет:

«…Арестантский острог с госпиталем в таком жалком положении, что грешно не упомянуть об оном: ветхая деревянная изба, состоящая из нескольких чуланов без окон и отдушин, в коих посреди 22 человека инвалида бессменно караульных и 66 арестантов в двух остальных, без пищи, без одежды, в спертом, гнилом воздухе, без различия ни родов преступлений, ни возраста, одни на других; старая развалившаяся деревянная караульня, в которой прилипчивыми болезнями одержимые больные арестанты в одной комнате со стерегущими инвалидами, на одних нарах, без одежды, без лекарств, без суммы на содержание, кроме от милостынь собираемой, – вот самое верное и очевидное описание здешнего острога…»

После прочитанных строк напрашивается вопрос, что подразумевалось под ними: человеческое сострадание? возмущение состоянием казанного учреждения? проблеск будущих «забот» о верноподданных?…

Великий князь Николай Павлович оставил в путевом дневнике и такую запись, словно кто-то заставил взглянуть его в собственное будущее:

«В Белоруссии дворянство, состоящее почти все из весьма богатых поляков, отнюдь не показало преданности к России, и, кроме некоторых витебских и южных могилевских дворян, все прочие присягнули Наполеону. Крестьяне их почти все на тяжелом оброке и весьма бедны…»

Можно утверждать, что Николай I еще до своего воцарения знал государство Российское, его армию и общество, столицы и провинцию достаточно хорошо для человека своего уровня. Это касалось прежде всего военной организации державы и ее администрирования. Поэтому став монархом-самодержцем, он иллюзий не строил и «воздушных замков» для верноподданных в высочайших указах не рисовал.

Во время пребывания в городе кораблестроителей Николаеве братья Павловичи присутствовали при впечатляющем торжественном спуске на воду 74-пушечного корабля. Тогда он произнес тост за императора Александра I, сказав:

«Мы присутствуем при создании нашего флота в Черном море. Будем просить Бога, чтобы этот флот сделал быстрые успехи и чтобы наши военные флоты вскоре не имели в чем завидовать флотам Франции и Англии».

Путешествие еще более сблизило Николая Павловича с сопровождавшим великих князей боевым генералом Иваном Федоровичем Паскевичем (будущим николаевским вельможей, наместником на Кавказе и в Царстве Польском). С воцарением Николая I до его последних дней Паскевич станет для самодержца едва ли не самым близким царедворцем, а можно сказать – и верным, искренним другом, которому можно было довериться и во всем положиться.

После поездки по России, закончившейся в августе, великого князя Николая Павловича уже в следующем месяце, 13 сентября, отправляют в новое заграничное путешествие. Разумеется, первая остановка была в прусской столице Берлине, где его вновь тепло встретили в королевской семье. Затем маршрут Романова лежал в Веймар, Кельн, Льеж, Брюссель, Лондон. Как и в предыдущем году, он путешествовал по Северной Европе. Следует заметить, что Романовы католический европейский юг своими визитами не жаловали, если не считать Италию с ее древней историей и архитектурными красотами. Путешествия в эту романскую страну редко носили официальный или полуофициальный характер.

В Британии великий князь задержался, посетив после Нового года Ливерпуль, столицу Шотландии Эдинбург, Глазго, портовые города Портсмут и Плимут. Здесь он стал очевидцем того, как в Туманном Альбионе протекала общественная жизнь, редко выходящая из рамок законности. По этому поводу будущий государь России высказался генерал-адъютанту П.В. Голенищеву-Кутузову в таких словах:

«Если бы, к нашему несчастию, какой-нибудь злой гений перенес к нам эти клубы и митинги, делающие более шума, чем дела, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков, или, еще лучше, лишить дара слова всех тех, которые делают из него такое употребление».

К слову говоря, поездка в Лондон, чтобы там «набраться знаний и опыта», доставила много беспокойства вдовой императрице Марии Федоровне. Она всерьез опасалась, что ее сыну грозит… роковая притягательность к британской конституции. Она обращается к послу России в Лондоне графу Ливену с просьбой оберегать молодого великого князя «от столь большой и столь вызывающей испорченности» английского общества. Но все ее опасения оказались напрасными.

Возвращался Николай Павлович в Россию через бельгийскую столицу Брюссель и Германию (Штутгарт, Веймар, тот же приглянувшийся ему Берлин). В Берлине его принимали как будущего члена семьи. Прусский король сделал великому князю Романову большой сюрприз, назначив шефом 3-го Бранденбургского кирасирского полка. Тот в беседах поразил королевских офицеров знанием деталей кавалерийской службы и военного устава Пруссии. В северную столицу России Николай Павлович прибыл 27 апреля.

Личные дела великий князь окончательно улаживает в том же 1817 году. 8 июня его невеста Шарлотта-Фридерика-Луиза-Вильгельмина в сопровождении брата Вильгельма и свиты пересекает линию государственной границы в Мемеле. Она ехала в карете, запряженной восемью лошадьми, за которой следовало еще одиннадцать карет и повозок с небогатым приданым и немногочисленной свитой. На российской стороне 18-летнюю прусскую принцессу встречали почетный конвой из конной гвардии и великий князь Николай Павлович, одетый по такому случаю в мундир кирасир-бранденбурцев. Став императрицей Александрой Федоровной, она вспоминала:

«Мой жених встречал меня у пограничного шлагбаума, с обнаженной шпагой во главе войска…»

Николай Павлович, взяв нареченную невесту за руку, сказал ей тихо:

– Наконец, вы у нас!

А затем добавляет громко, чтобы слышали окружающие:

– Ваше величество, добро пожаловать в Россию!..

В Санкт-Петербург они прибыли по «невозможным» дорогам (как показалось принцессе из Европы) вместе, будучи в пути неразлучны друг с другом. Дочь прусского монарха поселили в Зимнем дворце, окружив ее заботой и вниманием со стороны романовского семейства.

По семейной традиции великий князь на одном из собраний в Зимнем дворце представил свою немецкую невесту гвардейскому офицерству, обязательно присутствовавшему на всех торжествах и официальных церемониях. В тот день, 9 июня, Николай Павлович произнес перед офицерами лейб-гвардии слова, вошедшие в историю династии Романовых:

– Это не чужая, господа; это – дочь вернейшего союзника и лучшего друга нашего государя…

Торжественное обручение великого князя и принцессы в столице состоялось уже через несколько дней, 13 июня. Это было большое дворцовое торжество с приглашением именитых гостей: вельмож, генералитета и иностранных дипломатов. Для последних посол Прусского королевства стал подлинным героем, то есть «составителем брачного контракта» двух могущественных династий. Дочь короля Пруссии писала о том дне, который определил всю ее оставшуюся жизнь:

«Я впервые надела розовый сарафан, бриллианты и немного подрумянилась, что оказалось мне очень к лицу…»

Венчание состоялось через неделю, 20-го числа. Оно проходило в церкви Зимнего дворца. Двадцать один пушечный залп дал знать российской столице, что картеж двинулся в путь к церкви. При обращении в православную веру Шарлотта-Фридерика-Луиза-Вильгельмина получила имя Александра Федоровна. Теперь она титуловалась великой княгиней Романовой, став полноправным членом правящей династии Российской империи. Свидетельств того, мечтала ли только-только появившаяся на свет великая княгиня о российской императорской короне, нет.

Чтобы скорее освоиться в России, новоиспеченному члену романовского семейства находят учителя русского языка в лице известного поэта Жуковского. Он отмечает в своих записях ее прилежание и правдивость. Александре Федоровне изъясняться по-русски в дворцовой жизни приходилось не всегда: в самой царской семье тогда было принято писать по-французски, а разговаривать по-немецки.

Новоявленная великая княгиня получила полагающийся ей небольшой «двор», в числе которого был первый камер-паж П.М. Дараган. Особенностью этого придворного дворянина было желание походить буквально во всем на изысканного, воспитанного француза-парижанина. Николаю Павловичу поведение слуги супруги не понравилось, и однажды он высказал Дарагану такой упрек:

– Зачем ты картавишь? Это физический недостаток, а Бог избавил тебя от него. За француза тебя никто не примет; благодари Бога, что ты русский, а обезьянничать никуда не годится. Это позволительно только в шутку…

Вскоре, 3 июля, старший брат-венценосец сделал младшему брату действительно дорогой для него подарок. Он назначил великого князя Николая Павловича генерал-инспектором по инженерной части и шефом лейб-гвардии Саперного батальона. Следует отметить, что Николай I был хорошо начитан и сведущ по военно-инженерному делу, что подчеркивали современники и он сам. Вскоре в казармах подшефного батальона он стал своим человеком, заботливым высоким начальником. В декабрьские дни саперы-гвардейцы встанут на сторону Николая Павловича без всяких колебаний.

Новоиспеченный генерал-инспектор 20 января 1818 года отдал по случаю вступления в должность приказ по своему военно-инженерному ведомству. В нем говорилось следующее:

«…Давая о сем знать по инженерному корпусу, долгом поставляю подтвердить всем чинам оного, что ревностным исполнением обязанностей, усердии к пользе государственной и отличным поведением всякий заслужит Государевы милости, а во мне найдет усердного ходатая пред лицом Его Величества. Но в противном случае за малейшее упущение, которое никогда и ни в коем случае прощено не будет, взыщется по всей строгости законов.

От усердия и твердости господ начальников, от рвения и полного повиновения подчиненных ожидаю иметь всегда удовольствие и, твердо на сие надеясь, уверяю всех и каждого, что умею ценить милость Государеву, соделавшую меня начальником столь отличного корпуса».

Из-под пера генерал-инспектора по инженерной части, родного брата государя, вышел не один начальственный документ. Передавая своим офицерам один из первых собственноручно составленных им документов, он сказал подчиненным:

– Не обращайте, господа, внимание на орфографию; я должен сознаться, что на эту часть при моем воспитании не обращали должного внимания…

В том году император особо не нагружал младшего брата поручениями по военной части, если не считать назначения для парада бригадным командиром лейб-гвардии Измайловского и Егерского полков (2-й бригады 1-й Гвардейской пехотной дивизии, в которую вошли Гвардейский морской экипаж и лейб-гвардии Саперный батальон). Правда, это было сделано за день до парада, так что строевой подготовкой лейб-измайловцев и гвардейских егерей великому князю заниматься особо не пришлось. А он такое дело любил, как и командовать войсками на парадах. Близкому к нему человеку генералу П.П. Коновницыну он написал по поводу такого высочайшего доверия:

«…Я весьма счастлив этим, принимая сие знаком Государевой ко мне милости. Ваш навеки. Николай».

Здесь следует заметить, что любимым полком российской гвардии для Николая I был его шефский лейб-гвардии Измайловский полк. Император за редким случаем носил военный мундир, который очень хорошо шел ему, свидетельством чего стали многочисленные портреты и записки мемуаристов. Почти всегда это был измайловский офицерский мундир.

Став по должности главным начальником военных инженеров, Николай Павлович поставил себе задачей, во-первых, создать русский военно-инженерный офицерский корпус, чтобы избавиться от необходимости приглашать иностранных инженеров. И, во-вторых, обезопасить границы (прежде всего европейские) России постройкой крепостей по последнему слову фортификационной науки. Венценосный старший брат такие желания младшего брата только одобрил, что выразилось в повышенных отчислениях из государственной казны на военно-инженерное дело.

Генерал-инспектор заботился о профессиональной и строевой выучке подчиненных ему воинских чинов. В 1816 году он собственноручно написал для них «Общее наставление для обучения и занятий саперных и пионерных батальонов», которое в армейских условиях мирного времени имело долгую жизнь.

До своего восхождения на императорский престол Николай Павлович сделал в инженерных войсках очень многое. По его инициативе в 1819 году учреждается Главное инженерное училище, впоследствии на базе которого были образованы Николаевская инженерная академия и Николаевское инженерное училище. Они носили имя своего создателя. Для училища младший брат выпросил у старшего брата-венценосца пустовавший тогда Михайловский замок, в чем тот ему не отказал.

Вводится бригадное управление в инженерных войсках. В русской армии появляются коннопионеры, то есть конные саперы. Это было новое слово в армейской организации, на которое сразу же обратили внимание в европейских столицах. Из артиллерийского ведомства в ведомство инженерное передаются понтонные части, на что имелись серьезные основания. Их обоснованность подтвердит ближайшая война с Турцией, когда русской армии в очередной раз пришлось форсировать полноводный Дунай.

Новую жизнь получает крепостное строительство. Обновляются крепости Динабург, Бобруйск, Свеаборг. Первая из них защищала со стороны моря Ригу, вторая стояла на перекрестке важных дорог в центре Белоруссии, третья на юге Финляндии контролировала проход по Финскому заливу к северной столице России и Кронштадту. Во время начальствования Николая Павловича на модернизацию крепостей казной было израсходовано около 15 миллионов рублей, огромная по тому времени сумма.

Работы «по инженерной и крепостной части» Николаем Павловичем велись, по распоряжению императора, под самым строгим присмотром всесильного временщика А.А. Аракчеева, который уже тогда отличался в категоричности суждений и принимаемых лично им решений. В отсутствие государя он не терпел никаких возражений. Великий князь таким контролем весьма тяготился, и потому его отношения с Аракчеевым строились только на служебной основе и не более того. Став государем, он сразу удалит от кормила власти фаворита старшего брата.

Великому князю принадлежала идея создания в 1823 году школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В последующем она превратилась в столичное Николаевское кавалерийское училище, ведущее среди себе подобных в начале ХХ века (Тверского и Елизаветградского кавалерийских училищ). В Санкт-Петербурге учились и будущие казачьи офицеры, но в малом числе, поскольку основная масса их готовилась в Новочеркасском и Оренбургском казачьих училищах.

Николай Павлович в 20-х годах стал явно тяготиться затянувшейся службой в ранге бригадного генерала: он же был Романовым, родным братом монарха. Положение его раздражало, что приводило к срывам в общении с подчиненными. В феврале 1823 года произошла нашумевшая в столице «Норовская история». Суть дела была такова. Великий князь проводил смотр лейб-гвардии Егерского полка и выразил в крайне грубой форме недовольство строевой подготовкой 3-й роты, что и было высказано ее командиру штабс-капитану В.С. Норову.

Оскорбление товарища по корпорации возмутило полковых офицеров, и они потребовали «сатисфакции», то есть вызова на дуэль. Но получив ее, 20 офицеров полка в знак протеста подали рапорты о переводе их из гвардии в армию, при этом несколько человек перевели в армию с тем же чином, лишив их гвардейской привилегии старшинства над армейцами. Скандал удалось замять, но не без труда.

Считается, что император Александр I «придерживал служебный рост» младшего брата: тот стал начальником гвардейской дивизии (2-й пехотной) только в марте 1825 года. В нее были переведены любимые шефские части великого князя – лейб-гвардии Измайловский полк и лейб-гвардии Саперный батальон.

Говоря о взаимоотношениях двух братьев, одного венценосца, другого лишенного шансов на престол, можно вспомнить свидетельство их современника, литератора Н.И. Греча, автора «Практической русской грамматики»:

«Соперничества Константина Павловича император Александр не боялся, цесаревич не был ни любим, ни уважаем и давно уже говорил, что царствовать не хочет и не может. Александр боялся превосходства Николая и заставлял его играть жалкую и смешную роль бригадного и дивизионного командира, начальника инженерной частью, не важной в России. Вообразите себе, каков бы был Николай со своим благородным, твердым характером, с трудолюбием и любовью к изящному, если бы его готовили к трону хотя бы так, как приготовляли Александра».

…Император Александр I все чаще и чаще стал задумываться о проблеме престолонаследия: сына-наследника он не имел, а две дочери умерли в младенчестве. Писалось, что сбылась русская примета, предвещавшая несчастье. Когда его жена Елизавета Алексеевна, тогда еще невеста, немецкая принцесса, представлялась в тронном зале императрице Екатерине II, то она споткнулась о ступеньку трона и упала на глазах у всех.

Наследником официально считался цесаревич Константин Павлович, который высказывался о своем нежелании стать монархом со всеми его тяготами и заботами. К тому же у Константина Павловича не сложилась личная жизнь. Оставались кандидатуры младших Павловичей. Николай же во всем превосходил Михаила. Династические заботы в семье Романовых, разумеется, не проходили мимо заинтересованных лиц в ранге дипломатов. Один из них, маркиз де Кюстин, позднее писал, сравнивая Александра I с Николаем I:

«Люди, знавшие императора Александра, говорят о нем совсем иное: достоинства и недостатки братьев противоположны; они вовсе не были похожими и не испытывали один к другому ни малейшей приязни. У русских вообще нет привычки чтить покойных императоров, на сей же раз вычеркнуть минувшее царствование из памяти приказывают разом и чувства, и политика. Петр Великий ближе Николаю, чем Александр, и на него нынче куда большая мода».

Здесь, думается, следует возразить маркизу де Кюстину. Николай I с женой называл старшего брата императора Александра I «наш ангел». Не случайно ангелу, венчающему Александрийский столп на Дворцовой площади перед Зимним дворцом, торжественно открытый в августе 1834 года, были приданы черты Александра I.

Уже будучи государем, Николай Павлович стал называть старшего брата, передавшего ему трон династии Романовых, не только освободителем Европы от владычества наполеоновской Франции, но еще и освободителем России от французов. Как тут не вспомнить слова мыслителя Н.Г. Чернышевского, сказавшего следующее:

«Главными причинами нашего торжества в 1812 году должны быть признаваемы твердая решимость императора Александра Благословенного, патриотизм народа, мужество наших армий и искусство полководцев».

Еще один дипломат, граф де Пасси, в своих мемуарных записках, опубликованных уже после смерти российского самодержца, утверждал: «Более энергичный, чем император Александр, и менее суровый, чем Константин, государь Николай I был рожден для повеления народами».

Как бы там ни было, Александр I понимал все более ясно, что цесаревичу Константину, законному наследнику его престола, короной империи Романовых не владеть. Такой конфиденциальный разговор самодержец впервые завел с Николаем Павловичем летом 1819 года, когда проходил смотр 2-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии, стоявшей в летних лагерях под Красным Селом. У великокняжеской четы уже был наследник Александр (будущий император Александр II), которому дядя-самодержец сразу же пожаловал быть шефом лейб-гвардии Гусарского полка. Иначе говоря, только один из четырех братьев Павловичей имел тогда «семейное благополучие».

В декабре 1821 года император Александр I, отмечая свой день рождения в Москве, вызвал в первопрестольную столицу всех братьев. Последний раз они собирались вчетвером в 1816 году. В Москве Константин Павлович написал старшему брату письмо, помеченное 14 января 1822 года. Исследователи считают, что оно было написано под диктовку императора, хотя свидетельств тому нет. Речь шла о престолонаследии:

«Всемилостивейший государь!..

Не чувствуя в себе ни дарований, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть когда бы то ни было возведену на то достоинство, к которому по рождению моему могу иметь право, осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение Нашего Государства. Сим могу я прибавить еще один залог и новую силу тому обязательству, которое дал я непринужденно и торжественно при случае развода моего с первой моей женой…»