Полная версия

История тюрков и кумыков с древнейших времен

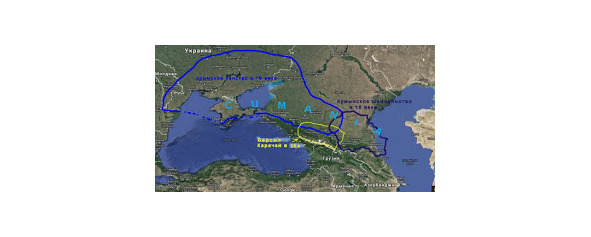

Прямыми наследниками Хазарского каганата (Хазар каганлык) являются все современные тюрки Кавказа и Крыма: азербайджанцы, балкарцы, карачаевцы, ногайцы, кумыки, крымские татары, а также казахи. Да, казахи тоже являются прямыми наследниками Хазарского каганата. Прямыми наследниками Хазарского каганата являются русские казаки Дона, Кубани, если они признают свое тюркское происхождение. Прямыми наследниками Хазарского каганата являются хазарские роды кабар, касоги-касахи и их потомки среди адыгов, эп хазы среди абхазов, если они признают свое тюркское происхождение (эпхаз – хазарин умелый).

Тюркские государства Северного Кавказа

Кроме этого у кумыков, карачай-балкар, ногайцев были собственные государства, образованные после распада Золотой Орды.

1. Это государство – Крымское ханство (1441—1783) – правопреемник Золотой Орды.

2. Это государство кумыков – Кумыкское (Тарковское) шамхальство (… -1867), оказавшее огромное влияние на соседние кавказские народы. Кумыкский язык (он же куманский) многие века был языком межнационального общения для всех восточно-центрально-кавказских народов.

3. Это государство карачай-балкар – Барсил Карачай (и карачай-балкарские княжества) (1428—1828).

С 1428 по 1463гг территория современных КЧР, КБР, Кавминвод находилась под управлением великого воина и государственного деятеля Карчи и его соратников. Карча в 1428г. у древнего вулканического камня под Карт-Джуртом провозгласил восстановление Алании под названием Барсил Карачай и до 1463 года до своей смерти укреплял его. Барс и Алан понятия идентичные, поэтому Барсил Карачай означает «страна барсов (алан) – Карачай». Единство Барсил Карачая сохранялось до начала 17 века. В 17в. над Черекской областью установил свою власть князь Басият, положив начало распаду народного аланского Эля- Барсил Карачая, закончивший становлением на его территории малых княжеств – от Черекского (Балкарского) княжества до собственно княжества Большого Карачая.

Надо иметь в виду что общее название Карачай над всей горной территорией нынешних КЧР и КБР признавалась всеми его жителями, ибо Карачай есть географическое название и указание на обилие родниковых вод или талых вод от снежных вершин. Независимость Большого Карачая сохранялась до 1828г. и признавалась царской администрацией Кавказа и поэтому Карачай единственная страна Северного Кавказа, которая в 1828г. вошла в состав Российской империи с подписанием Договора и на условиях сохранения внутреннего самоуправления.

Сверх этого у карачай-балкар были свои собственные государства: Великое Болгарское Ханство (632—671) и Алания-Барсилия (671—1395). Алания-Барсилия периодами вступала в унию с крупными тюркскими государствами, периодами становилась самостоятельной. При этом мы считаем, что куманы (ногайцы) Кубани имеют права на эти два алан-булгарских государства, как древние жители Кубани и как народ, имеющий в своем составе много ас-аланских родов.

Да, основное население всех трех государств (Крымского ханства, Кумыкского шамхальства, Барсил Карачая) состояло из гунно-ас-аланского (т.е. куманского), или аланхазарского населения. Я полагаю, что именно по этой причине между этими государствами за все время их существования не было войн!

Таким образом, карачай-балкары, кумыки, ногайцы и крымские татары имеют общую тюркскую историю, связывающую их с остальным тюркским миром через 6 тюркских империй и свою местную кавказскую историю, представленную собственными государствами. К середине XVIII века после двух гибельных волн чумы Карачай уже распался на самостоятельные микро-княжества. Большой Карачай в 1828 г. даже в усеченном слабом состоянии после войн, чумных эпидемий, отпадения княжеств Малого Карачая (нынешней Балкарии) признавался Российской и Османской империями, как независимое княжество.

Русские цари и видные деятели страны кумыкского (тюрко-татарского) просхождения

Истина ничуть не страдает от того, что кто-либо ее не признает.

Иоганн Фридрих Шиллер.

«Поскреби любого русского, найдешь татарина», – гласит мудрая французская пословица, родившаяся после неудачного военного похода Наполеона Бонапарта в Россию. Как ни парадоксально, но французы оказались правы. В родословной почти каждого пятого русского прослеживаются татарские (тюркские) корни, не говоря уже о том, что русский престол до середины XVII века с завидным постоянством занимали цари, в чьих жилах текла чистая татарская кровь.

В этом плане большой интерес представляют работы, рассказывающие о русско-татарских генеалогических связях, родословной многих видных русских ученых, писателей, крупных военачальников, даже царях и царевнах татарского происхождения.

Еще в изданном в 1891 году Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона было отмечено, что «на государственный, общественный и семейный быт русского народа татары оказывали огромное влияние».

О русском царе, татарине Борисе Годунове упоминал еще К. Маркс в первом томе своего «Капитала» (он происходил от принявшего в XVI веке крещение и поселившегося на Руси татарского мурзы Чета). Один из первых общественников, затронувших проблемы смешения русских с другими народами, Е. П. Карнович в конце XIX столетия отметил значительный тюркский слой в русских фамилиях. «Князей из татар вообще, – писал он, – у нас было и есть такое множество, что и ныне в простом русском народе каждого татарина называют князем».

В работе Н. Баскакова «Русские фамилии тюркского происхождения» (1979 г.), «Бархатной книге» Бантыш-Каминского, «Российской Вифлиофике», «Арабских историях» М. Каратаева, изданной в 1971 году в Аргентине, книге А. Халикова «500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения» и других приводится множество княжеских, боярских, графских, древних дворянских родов, ведущих свое начало от татарских предков. Половецкий (тюркский, татарский) компонент активно и прочно вошел в генезис Мономашичей. Это неудивительно, так как, опираясь на своих степных родственников, пришли к власти Всеволод, его сын Мономах, а теперь и Юрий Долгорукий.

В то же время в 1203 г. он захватил город с огромным половецким войском. Андрей Юрьевич Боголюбский – сын Юрия Долгорукого от первого брака с Анной, дочерью половецкого хана Аэпы Асеневича. Полуполовец Глеб Юрьевич был первым великим князем киевским, матерью которого была дочь половецкого хана.

Родоначальником старинного дворянского рода Гаршиных был мурза Гарша. Князья Голицыны, Нарышкины, Ростопчины, Глинские, Романовы тоже не были русскими. Мы знаем из истории о православном святом Петре Ордынском – племяннике хана Батыя, принявшем вначале православие, а позже ставшем монахом. Другой татарин – святой Петр, мученик Казанский. Соломония Сабурова, Елена Глинская, Ирина Годунова, Марфа Апраксина известны как царицы татарского происхождения.

Вот еще одна известная историческая личность: Наталья Нарышкина – законная царица, молодая жена пожилого царя Алексея Михайловича Романова. Родословные говорят о ее татарском происхождении. Отсюда и Петр I, выходит, татарского происхождения.

В этом плане определенный интерес представляет статья историка, автора десятков научных и научно-популярных статей, опубликованных в журналах и газетах Крыма, газеты «Татарский мир» (Москва) – Гульнары Абдулаевой, которая в своей работе «Татары на русском престоле», разоблачая некоторые фальсифицированные страницы истории, пишет:

«Такая противоречивая личность, как Иван IV Грозный, не нуждается в представлении, о нем много написано и рассказано. Остановимся лишь на его происхождении…

Иван IV был старшим сыном великого князя Василия и его второй жены Елены Глинской. Но о том, что он был русским царем, можно говорить с большим натяжкой. Его родной бабкой по отцу была византийская царевна Софья Палеолог, а мать – Елена Глинская (которой незаслуженно приписали литовское происхождение), чистокровная татарка, являлась по мужской линии родной внучкой Мансура-Кията, старшего сына могущественного эмира Золотой Орды, наместника крымского улуса-юрта Мамая. К слову сказать, Мансур – Кият является родоначальником крымско- татарского бейского рода Мансуров. К сожалению, в летописях не сохранилось настоящего имени царицы Елены, которая приняла крещение, сменив на московском престоле свою предшественницу, тоже татарку, но уже из золотоордынского рода мурзы Атун Соломонию Сабурову. Зато те же летописи красноречиво рассказывают о годах регентства молодой крымскотатарской княжны при малолетнем сыне Иоанне. После смерти своего мужа Елена становится фактической правительницей московского государства.

Однако бояре, опасаясь, что образованная, умная, молодая царица, вместо того чтобы жить теремной жизнью вдали от мирских сует, полностью возьмет в свои руки бразды правления, поспешили ее отравить. Что касается самого Иоанна, то как бы бояре ни стремились с юных лет влиять на молодого царя, татарская кровь и заложенное матерью воспитание сказались на его дружеских взаимоотношениях с крымским ханом. Сохранилось немало сведений (главный источник – письма крымскому хану), что он свободно изъяснялся на своем родном татарском языке и относил себя к прямому потомку темника Мамая. Что касается его внешности, то не оставляет сомнения его принадлежность к Мансурам, на сохранившихся портретах Иоанна Грозного и его сына Феодора можно увидеть лица с явно азиатскими чертами.

В эпоху Грозного еще более усилилась татарская верхушка Московии. Например, во время казанского похода (1552 г.), который в истории преподнесли как завоевание и присоединение Казанского ханства к Московскому государству, войска Иоанна Грозного включало в себя больше татар, нежели войско Едигера, правителя Казани. Среди московских военачальников были «крымский царевич Тактамыш», «царевич шибанский Кудаит», «касимовский царь Шигалей», «астраханский царевич Кайбула», «царевич Дербыш- Алей», не говоря уже о десятках тысяч рядовых татар под их началом. Летописец тех событий большое внимание уделял чингизидам, дабы угодить своему царю, потому что русские военачальники никак не могли сравняться с первыми в знатности. То есть, согласно московскому сознанию тех лет азиатский царевич был выше по знатности любого боярина – Рюриковича. Об этом говорит еще один яркий эпизод из царствования Иоанна Грозного, когда он в 1575 году удалился в Александровскому слободу, оставив вместо себя в Кремле татарина -золотоордынца- чингизида Саин-Булата (Известного как Симеон Бекбулатович), ведущего свой род оттого же крымского бея Мансура, но только по мужской линии.

В начале XVI века «русский» царский дом окончательно породнился с татарами. Дело в том, что отец Грозного Василий выдал свою сестру Евдокию замуж за брата Казанского хана Мухаммед-Эмина, сына Нур-султана, второй жены крымского хана Менгли Гирая, царевича Кайбулу. От этого брака у них родилась дочь, известная под именем Анастасия, которая была выдана замуж за главу боярского правительства князя Василия Шуйского. Шуйские породнились с Иоанном Грозным, так как царевна Анастасия приходилась молодому царю двоюродной сестрой. В свою очередь, в этом браке родилась дочь Марфа, ставшая впоследствии женой боярина Ивана Вельского, происходившего из золотоордынского татарского рода. В продолжение традиций Иоанн Грозный женил своих сыновей на татарках – старшего Ивана на Евдокии Сабуровой, а младшего Феодора на Ирине Годуновой. Через брак своей сестры и царевича Феодора Чета- мурза, более известный под именем Борис Годунов, породнился с царем. Последний из Рюриковичей царь Феодор царствовал 14 лет и умер 1598 году, не оставив наследника. Власть полностью перешла к татарину царю Борису Годунову, который фактически уже правил с 1587 года. По завещанию царя Бориса Годунова московский трон перешел к его сыну, татарину Феодору Годунову. Однако молодой царь не смог удержать власть в своих руках и был убит боярской группировкой.

Петр I – мурза Нарыш

После трехлетнего межцарствования к власти пришла новая династия Романовых. На момент воцарения Михаила Федоровича Романова его двоюродная сестра состояла в браке с князем Исмаилом (Семеном) Урусовым, чьи дети приходились троюродными братьями его сыну, будущему царю Алексею Михайловичу, в свою очередь вступившему во второй раз в брак с Натальей Нарышкиной. Вот тут-то и начинается самое интересное. Для начало надо сказать, что известная российской истории Наталья Нарышкина, мать Петра Первого, была чистокровной крымской татаркой.

Вполне естественно, что русские историки к моменту ее рождения постарались сделать из нее русскую с далекими тюркскими корнями. Иначе и быть не могло, разве приятно было бы России раскручивать самого великого «русского» царя, в чьем генофонде были крымские татары? Наталья Нарышкина (К сожалению, татарское имя которой да нас не дошло) происходила из крымскотатарского рода мурзы Абаткра.

В 1669 году Нарышкина вышла замуж за овдовевшего русского царя Алексея Михайловича и подарила ему троих здоровых детей – сына Петра и двух дочерей. Именно старший Петр кардинально отличался от своих сводных братьев от первого брака царя с Милославской, хилых, немощных и больных. Один за другим они уходили из жизни, не пережив своего отца. Остались только Феодор Алексеевич, которого поспешили женить на татарке Марфе Апраксиной, чей род восходил к тюркскому мурзе Салихмиру, и царевич Иван. Но, унаследовав трон отца, Феодор умер бездетным в возрасте 21 года. Второй же брат, Иван, чуть старше самого Петра, прожил до 30 лет, однако в последние годы жизни не принимал никого участия в государственных делах. Бразды правления до совершеннолетия сына Петра взяла в свои руки Наталья Нарышкина, женщина нового времени, образованная, умная и властная. Именно с этого времени во главе государства становится прогрессивный крымско- татарский клан Нарышкиных.

Петр Алексеевич был очень привязан к своей татарской родне. Он доверил своему дяде Льву Кирилловичу Нарышкину во время своих европейских вояжей управление Россией. Да и вообще татарские гены Петра тянули его к своим соплеменникам, о чем говорит его крепкая дружба с татарином Федором Апраксиным, родным братом царицы Марфы, супруги царя Федора Алексеевича, а также с Михаилом Матюшкиным из тюркского рода мурзы Албаушу, брат которого Иван Матюшкин был женат на родной сестре первой жены Петра Лопухиной. Петр Первый не оставил после себя наследника мужского пола, но через десять лет после его смерти трон вернула его дочь Елизавета, которая походила своим характером и манерами на свою крымско-татарскую бабку Наталью Нарышкину. По завещанию свой трон она оставила родному племяннику Петру III, сыну своей Анны, в котором уже перемешалась татарская и немецкая кровь. Итак, на русском троне три великих царя – Иван Грозный, Борис Годунов и Петр Первый – имели татарское происхождение. Поэтому можно смело сказать, что Россией правили татары, которых сменили немцы, так что уже последний русский царь Николай II русским мог называться с большой оговоркой.

Абдулаева Гульнара. Татары на русском престоле. Газета «Авдет» (Крым).

***

Приведенные выше сведения о тюркско-татарском происхождении русских царей Ивана Грозного, Бориса Годунова, Петра 1 – это всего лишь малая часть того, что предстоить еще исследовать отечественным ученым.

Ряд российских и зарубежных исследователей полагает, что около 50% русских по происхождению являются татарами, т.е. тюрками., а 25% угро-финнами. Говоря о тюркско-татарском происхождении русских царей, мы с уверенностью можем сказать, что они кумыкского, карачаевского, балкарского, башкирского, уйгурского… происхождения, вышеотмеченные народности, как было сказано в предыдущих главах, являются по сути одним народом —этносом.

Проводившаяся в течение многих лет борьба с так называемым «пантюркизмом», дала свои плачевные результаты, Но, к счастью, в последние годы наметилась определенная тенденция в объективном осмыслении нашего прошлого. Многие ученые, осознавая, что необходимо отходить от навязанных стереотипов, порожденных преднамеренной фальсификацией, начинают правдиво отражать жизнь наших далеких и близких предков. Честь им за это и хвала.

***

В последнее время появилось немало трудов, в которых авторы не только солидарны с позицией Мурада Аджи, но и представляют читателю новые, доселе неизвестные страницы истории нашего отечества. Одним из них является С. Т. Катанчиев, автор монографии «Александр Невский – правнук кипчакского (половецкого) хана Котяна».

С. Т. Катанчиев анализирует генеалогию и жизнь Александра Невского – замечательного героя древнерусского государства. Многие факты из истории русско-половецких отношений либо замалчивались и искажались, либо представлялись туманно, в общем виде. С точки зрения традиционной и современной историографии автор излагает историю русского и половецкого народов, историю их военно-политических и брачных союзов, свидетельствующих о значительном сближении русского и половецкого этносов не только до монголо-татарского нашествия, но и в период владычества Золотой Орды, а также после ее распада.

Александр Невский является первым среди наиболее известных героев Руси, символом национального патриотизма. Он один из самых славных, значительных героев, любимых русским и другими народами, занимает особое место в истории нашего Отечества. Ни один правитель Древней Руси не удостаивался такого почета и благодарной памяти народа. По мнению многих исследователей, его жизнь и дела были подвигом на благо Руси. Он много сделал для Русской земли и вклад его в строительство Российского государства бесценен. До и после монголо-татарского нашествия, в период Золотой Орды (Кипчакского царства) и после ее распада значительные массы половцев переселялись в Русь. Многие из них стали родоначальниками известных княжеских и дворянских фамилий, верой и правдой служили России. Отцом Александра Невского был русский князь варяжского происхождения, а матерью, как аргументированно, на основании большого числа архивных документов, доказывает автор, была внучка половецкого хана.

– «Половцы были очень воинственным народом, – пишет автор, – В эпоху средневековья они многократно нападали на Русь, нанося ей тяжелые поражения, совершали военные походы на Венгрию, Византию, оказывали военную помощь русским князьям, Грузии, Хорезму и другим государствам».

Говоря о половцах (тюрках), об их роли во многих происходивших в далекие годы событиях, С. Т. Катанчиев пишет:

«Представители этого народа – мамлюки (тюрки-половцы), захватили власть в Египте, положив начало их правлению в этой стране; в XIII в. восседали на троне Делийского (Индийского) султаната; были болгарскими царями; правили Хорезмом. Кипчаки явились родоначальниками многих дворянских фамилий на Руси, в Польше, Литве… Хорезмшахи, грузинские цари, древнерусские князья, венгерские короли заключали политические союзы с половецкими (кипчакскими, куманскими) ханами, зачастую скрепляя их династическими браками, охотно женясь на дочерях половецких ханов. Правители Руси, Византии, Хорезма, Грузии, Венгрии формировали значительные воинские контингенты из кипчаков, а затем использовали их для решения своих насущных внутри- и внешнеполитических проблем.

После походов Мономаха значительная часть половцев во главе с ханом Атраком ушла в Грузию. Царь Давид Строитель пригласил их для борьбы с турками-сельджуками и грузинскими феодалами, стремившимися к самостоятельности. Согласно данным грузинской летописи, переселилось 230 – 240 тыс. половцев с семьями, в том числе 40 тыс. воинов, из которых 5 тыс – отборные бойцы. Половцы выполняли в Грузии те же обязанности, что и «черные клобуки» при киевском князе. Атрак стал придворным фаворитом, дочь его Гурандухт вышла замуж за грузинского царя Давида. (Катанчиев С. Т. Александр Невский – правнук кипчакского (половецкого) хана Котяна. Нальчик: «Эльбрус», 2008. С. 29).

В борьбе за киевский стол Юрий Долгорукий ежегодно привлекал половецкие отряды в свои войска. Юрий использовал также войска союзных князей в переговорах с половцами.

Е. В. Пчелов отмечает, что «его войсками руководили сыновья Андрей и Ростислав, вперед он часто пускал половцев, сам же, лишь когда дело было сделано, появлялся с триумфом победителя… В Юрии проступают черты этакого князя – самодержца восточного, может быть, византийского типа». Юрий умер в 1157 году.

Большой интерес представляют для читателей также сведения о половецком хане Котяне, который со значительной частью своего народа переселился на территорию Венгрии, о влиянии половцев на многие политические процессы в стране. В Венгрии половцам была предоставлена немалая территория для поселения, на которой они создали свое государственное образование – Куманию:

«Хан Котян получил титул правителя Кумании. Чтобы закрепить союз, наследник престола Стефан V женился на одной из дочерей «князя Котяна», крестившейся Елизаветой (Эржебет). Следует также отметить, что ранее один из венгерских королей – Сульта выбрал для своего сына Токсуна жену с земли половецкой.

После смерти Белы IV страной стал править его сын Стефан. Елизавета (Эржебет), дочь Котяна, стала королевой, что способствовало улучшению положения половцев, оставшихся в Венгрии. У Стефана и Елизаветы (Эржебет) родилось 7 детей, в том числе будущий король Венгрии Ладислав (Ласло) IV (Кун). Мать старалась привить им любовь к половцам, их обычаям и традициям, она научила их говорить на своем родном языке. После смерти Стефана V королем Венгрии стал его сын Ладислав (Ласло) IV (Кун). Он правил Венгрией в течение 18 лет: с 1272-го по 1290 г. (Там же. С.71—72)

Добавление прозвища «Кун» было не случайным. Так венгры называли половцев. Он очень любил соплеменников матери. Поэтому, по вступлении на престол, окружил себя половцами. «Жизнь на половецкий манер, азиатская роскошь, половецкий костюм, украшения распространились среди венгров», – пишет П. В. Голубовский. Известно, что половцы как прекрасная военная сила участвуют в войне с Австрией и предают неприятельскую страну «страшному опустошению».

Далее источник свидетельствует о том, что «мало-помалу терялся половецкий язык и заменялся венгерским», и в стране «сохранялись два округа «Верхний и Нижний Коман», а затем – «два комитата – Большая и Малая Комания», насчитывавшие в 1828 г. соответственно «32 624 и 41 346 жителей». Такова информация, полученная из указанного труда П. В. Голубовского.

С. Т. Катанчиев не обходит стороной и роль половцев во многих исторических процессах, происходивших в Польше, Литве и Украине. Многие именитые фамилии в этих странах имеют тюркское происхождение. Как отмечает автор:

«Многие пассионарии «отправились служить в полиэтническую Великороссию, сохранив веру и культуру, другие – в Польшу, потеряв религию, но оставив потомкам родную землю, третьи – на южную границу, опустошенную беспорядочными столкновениями между кучками степных тюрок и русских дружинников, оставшихся без князей. И там, перемешавшись с крещеными половцами, они создали новый этнос – малороссы (сохранившееся старое название), или козаки (тюркское наименование людей без начальства), или украинцы (так называли их поляки)». Северные и южные русские жили в симбиозе, «а татарская примесь, равная у тех и других, только усложняла поведенческий стереотип новой России, что шло ей на пользу».

Люди, уходившие в степь, имели генетическую связь с кочевниками (половцами, печенегами и т.п.); подавляющим большинством бежавшего сюда населения были обрусевшие половцы, печенеги, торки и представители других тюркских народов, предки которых ранее ушли на Русь, приняв там крещение.

В свою очередь многие татары бежали от ханского гнева. «И вот начались выходы на Русь татарских богатырей, с детства научившихся стрелять на полном скаку из тугого лука и рубить легкой саблей наискосок, от плеча до пояса. Для князей и церкви такие специалисты по конному строю и маневренной войне были находкой. Их принимали с распростертыми объятиями, женили на боярышнях и сразу давали назначения в войска. Татарину, приехавшему на Москву зимой, жаловали шубу, а прибывшему летом – княжеский титул. Доверять им можно было спокойно: путь назад им был отрезан». Два века татары защищали Русь от нашествия Запада. Когда в Орде началась резня, «пошли уже не одиночные переходы татар, а они хлынули на Русь, чтобы служить великому князю, хотя бы за скромное жалованье. Начавшийся тогда массовый прием на московскую службу означал необратимый конец Орды, а Московское княжество стало превращаться в царство, а затем стало преемником Золотой Орды.

Многие кипчаки из Золотой Орды переселялись в русские княжества, становились родоначальниками русских фамилий, значительная часть которых относилась к русской знати.