Полная версия

История тюрков и кумыков с древнейших времен

В 1612 году в грамоте польскому королю турецкий султан Ахмед I подписался так:

«Султан Ахмед-Хан, Всепресветлейший, сын Великого Бога, Царь всех турок, греков, вавилонян, македонян, сарматов, Повелитель Большого и Малого Египта, Александрии, Индии, а также всех народов на земле Государь и Монарх, Господин и Светлейший сын Магомета, Защитник и Охранитель святого Грота Небесного Бога, Царь всех Царей и Государь всех Государей, Государь и Наследник всех наследников».

Мустафа I Лунатик. Правил в два срока в 1617—1618 и в 1622—1623 годах, – слабоумный брат Ахмеда I, замечен в лунатизме. Этот новоиспечённый султан 14 лет провёл в темнице, но некоторые считали его «святым» человеком, потому как в своей массе мусульмане относились со священным почтением к сумасшедшим. Его сменил сын брата Осман 2, которого свергли, и на трон снова усадили Мустафу.

Осман II Жестокий. Этот султан Турции главенствовал почти 4 года, благодаря янычарам, которые привели его к трону в 14-летнем возрасте. Убили султана Османа Второго те же янычары, которые заподозрили его в нечестности. На момент смерти Осману Второму было всего 18 лет.

Мурад IV Кровавый. Ещё один сын Ахмеда первого, который принял трон в 11 лет. При нём были снова отвоёваны Эривань и Багдад

Ибрахим. Ибрахим правил 8 лет. За него государством правила мать. Султана задушили янычары.

Мехмед IV Охотник. Начал править Османской империей с 6 лет на протяжении 40 лет. Этому турецкому султану удалось восстановить военный облик империи, но при нем же начался раздел империи.

Сулейман II. При этом султане был отдан Белград (который потом вернули) и Босния, но взята Оршова. Умер Сулейман второй в 1691 году.

Ахмед II. Ахмед Второй на троне пробыл 4 года.

Мустафа II. Правил около 8 лет, проиграв русским Азов, а Польше – Подолье. Отрёкся от престола под натиском янычар, умер в 1703 году.

Ахмед III. Этот султан Турции правил 27 лет. По истории он предложил приют украинскому гетману Мазепе и королю Швеции Карлу XII, который проиграл битву под Полтавой. Заключил мир с Петром I, потерял множество земель в Восточной Европе и в Северной Африке.

Махмуд I. Управлял государством османским на протяжении 24 лет. Продолжал войну с Ираном, начал войну с Россией.

Осман III. Правил всего три года, но 7 раз сменил визирей, конфисковав их личное имущество в свою казну.

Мустафа III. Дальновидный и здравомыслящий султан Турции, который тщетно старался остановить упадок империи, но не вышло.

Абдул-Хамид I. Этот турецкий султан правил около 14 лет, проиграв Екатерине Великой Крым, он привёл все финансовое положение империи в упадок до такой степени, что порой служащим и солдатам нечем было платить.

Селим III. За свои 8 лет правления Османской империей султан тщетно пытался её модернизировать. Однако война с Российской империей дала о себе знать, он проиграл русским Чёрное море от Кавказа до Бессарабии. Был свергнут янычарами, впоследствии был убит по приказу правящего кузена.

Мустафа IV. Правил чуть более года.

Махмуд II. Османский султан с французской кровью в жилах в период своего престолья ликвидировал корпус янычар и вообще поменял военную систему в стране. Именно при этом султане усилилось влияние Франции и Англии на Турцию.

Абдул-Меджид Кроткий. Первый и единственный султан Турции с таким именем. На трон взошёл в 16 лет, правил 22 года. Скончался султан Абдул-Меджид от туберкулёза в 1861 году.

Абдул-Азиз Невежа. Турецкий султан Абдул-Азиз покончил жизнь самоубийством в 1876 году, пробыв османским падишахом около 15 лет.

Абдул-Хамид II Кровавый. Годы правления этого османского султана – с 1876 г. по 1909 г. Сдал русским Адрианополь, захваченный Мурадом Первым, потерял власть на Балканах и в Северной Африке. Лишь организация «Младотурки» смогла усмирить кровавого султана Османской империи Абдула-Хамида II, после чего он позже покинул трон и был арестован. По факту именно этот султан Турции был последним правителем Оттоманов со стандартными атрибутами всевластия.

Мехмед V Решад. Является братом кровавого Абдула-Хамида, на трон пришёл для царствия, но не управления. Портрет – уже пожилой султан, без особой энергии, попавший под полное влияние младотурков. Оттоманы продолжали терять земли в годовых войнах, а затем участие в Первой мировой войне в сотрудничестве с Германией. Скончался Мехмед Пятый в 1918 году.

Мехмед VI Вахидеддин. Последний султан Османской империи, царствовавший около 4-х лет. Добился перемирия с Антантой, потерял военные корабли, проливы, железную дорогу и телеграфные радиолинии. Это значило одно! Конец Османской империи. Когда под предводительством Мустафы Кемаля Ататюрка началась война с оккупантами Турции, Мехмед убежал за границу. После этого парламент принял закон об упразднении султаната, а спустя год в мир образована Турецкая Республика.

Правление османских султанов было самым разным, оно зависело от их личностных качеств. Кто-то был смелым и энергичным, кто-то отличался блестящим умом и невероятными полководческими характеристиками, а кто-то был зол, деспотичен и груб. В общем и целом, Оттоманская империя взошла на небывалые высоты стремительно, но также стремительно смогла потерять их, осталась лишь небольшая Турецкая Республика, площадью в 784.000 квадратных километров, и это при максимальном территориальном пике в 5.200.000 км2 в 1683 году.

Эртугрул

Как отмечено в «Кумыкском энциклопедическом словаре», происхождение названия села Каякент связано с тюркским племенем кайы:

«Кайы – одно из 24 огузских племен, выдвинувшееся в XI в. из объединения канглы (канлы). Из них в XIII в. образовалось ядро будущей Оттоманской империи».

Интересно, что в Турции имеются два населенных пункта с аналогичным названием. Их можно легко найти на карте Турции. Согласно сведениям сочинения «Телфик-ул», канглы являются предками кумыков. С этим соглашается французский ориенталист Де-Гинь, связывающий происхождение кумыков с ответвлением кайы-канлы. Не без оснований считается, что какая-то часть племени кайы когда-то обосновалась в Дагестане, на территории южных кумыков и влилась в их состав, а их этноним отложился в названии населенного пункта «Къайы-гент». «Данный этноним, – пишет Камиль Алиев, – отложился как в самоназвании южных кумыков, так и в названии области их исторического проживания – „гьайдакъ“ (хайдак/кайтаг). Термин этот в достоверной форме, т.е. в той же форме, в какой он бытует в нашем языке, впервые засвидетельствован у арабского историка Абу-л-Фиды (1273—1331) в XIV в».

Среди других крупных областей Абу-л-Фида дается и такое описание: «Гора ал-Кайтак. Тянется от берегов Хазарского моря близ города Баб-ал-абваб к югу. Сказал ал-Азизи: «Эту гору называют горой языков, в ней (различные) народы, у которых различные языки. Говорят, что у них 300 языков. К северу от нас расположен ал-Кайтак, а это племя (джине), а в южную сторону – ал-Лакз, а это тоже племя. Она (гора ал-Кайтак) тянется от Баб-ал-абваба до страны ар-Рум на расстоянии месячного (пути)…» Таким образом, видно, что Абу-л-Феда употребляет термин «Ал-Кайтак» в двух значениях: как название кавказских гор и как название племени. Причем кайтаков он отличает от лезгин, под которыми принято понимать всё кавказоязычное население данного региона. Кайтаг (вариант Хайдак) в более узком, чем у Абу-л-Фиды, смысле, т.е. как название одной из пограничных областей в составе Золотой Орды на Восточном Кавказе и название племени, засвидетельствовано и в период походов Тимура на Северный Кавказ.

В папской булле 1401 г. территория католического епископства «Каспийских гор» названа «страной Кайтагской», причем, городами «страны Кайтагской», где функционируют шесть епископских центров, названы Комук (Опотес), Тюмень (Тпшпа), Тарки (Тагспи), Торкали, Деркалу и Миках. Как видно из данного перечня, под «страной хайдакской» определенно понимается вся территория расселения кумыков.

Письмоводитель турецкого войска Солак Абубекир, находившийся в 1578—1579 гг. в Дагестане и общавшийся с кайтагами, называет их «природными татарами», «огузским племенем». По сообщению Эвлия Челеби, кайтаки также были носителями тюркского языка. А. Олеарий, описывая Тарки, писал: «Здешние дагестанцы, равно как и бойнаки и живущие более к северу люди, именуются кайтаками».

Происхождение этнонима. Относительно происхождения данного этнонима в существующей исторической литературе имеется несколько противоречащих друг другу мнений. Прежде всего, следует сказать о том, что средневековые мусульманские авторы (например, Абу-л-Фида), очевидно, вообще не задумывались над этимологией термина Кайтаг, понимая его как в этнонимическом, так и в политико-географическом значении. Европейские авторы термином кайтаг в XV—XVII вв. называли все население равнинного и предгорного Дагестана, включая тюрок (кумыков) и смешавшихся с ними даргинцев предгорного ареала.

Я. Потоцкий связывал происхождение кайтагов с тюрками-сельджуками.

(Кумыкский энциклопедический словарь: – Составитель и главный редактор К.М.-С. Алиев, Махачкала, 2009).

Представителем тюркского, огузского племени Кайы является Эртугрул Гази – отец основателя Османской империи Османа 1. Эртугрул родился в 1198 году, по некоторым источникам, близ города Мерв (Юго-Восточная часть Туркменистана, на берегу реки Мургаб). Его отец, Сулейман Шах (1178—1227), сын Кыйа Алпа, был беем племени Кайы. После его смерти правление перешло к Эртугрулу.

Согласно турецкой исторической традиции, часть племени кайы откочевала в Анатолию из Мерва (Туркменистана), где предводители кайы некоторое время находились на службе у правителей Хорезма. Дагестанский ученый-историк Абдулнасыр Кадыров полагает, что в Хорезм они прибыли из Прикаспийской низменности (Кумыкской равнины) по приглашению его правителя для несения военной службы. В Анатолии они избрали местом кочевья земли в районе Караджадага к западу от нынешней Анкары. Затем часть их перебралась в район Хлата, Эрзерума и Эрзинджана, доходя до Амасии и Халеба. Некоторые кочевники племени кайи нашли себе пристанище на плодородных землях в районе Чукурова.

Мухаммад Султанов в своей публикации, посвященной основателю великой Османской империи, пишет:

«Основной же причиной появления племени Османа на этих землях и получения им власти над ними было то, что сельджуки под натиском монгольского правителя Чингисхана были вынуждены переселиться к границам Византийской империи. На эти земли вместе со своими соплеменниками переселился и Эртугрул ибн Сулейманшах, который был очень храбрым воином и дальновидным предводителем своего племени.

Эртугрул преданно служил сельджукскому государству и его правителю султану Алауддину Кей-Кубаду ибн Кей-Хосров ибн Клыч Араслану.

Восхищённый храбростью и отвагой Эртугрула, Султан Алауддин приблизил его к себе, а затем назначил наместником всех земель, которые тот завоёвывал“. („Самт ан-нуджум аль-«авали фи анбаи аль-аваили ва ат-тавали», 2/312).

В некоторых турецких легендах также передаётся, что Эртугрул возвращался в Персию после того как его отец утонул при переходе реки, во время отступления перед монголами. По пути домой он, въехав со своими воинами на вершину горы, остановился на отдых. В это время Эртугрул увидел на равнине, как две неизвестные ему армии встретились и вступили в ожесточённое сражение.

Посоветовавшись со своими людьми, он решил прийти на помощь той из них, которая показалась ему слабее и проигрывала сражение. Вместе со своими всадниками он устремился на помощь армии, которая проигрывала сражение, стремительно напал на тех, кто уже начал брать верх, и обеспечил победу их противникам.

Этот успех, как оказалось, был одержан над ордой монголов, а своей победой Эртугрулу был обязан сам султан Алауддин Кей-Кубад II. В награду за это султан дал Эртугрулу горы Туманидж и Эрмени для их летней кочёвки, а равнину Сёгюта – для зимней.

Эти земли совсем недавно были завоеваны сельджуками у византийцев, и Кей-Кубад образовал из них пограничный удж. Став правителем этих пограничных территорий, Эртугрул дал обязательство отражать нападения Византии, стремящейся вернуть ранее принадлежавшие ей земли.

Во всех дальнейших военных походах в византийском направлении султан Кей-Кубад всегда делал ставку на Эртугрула и его отважных воинов. В результате этого, путём непрерывных завоеваний, Эртугрулу несколько раз удалось увеличить свой удж за счёт пограничных областей Византии. После каждого удачного похода султан наделял Эртугрула новыми землями и одаривал ценными подарками.

Вскоре войско Эртугрула стали называть авангардом сельджукской армии, потому что оно всегда находилось на передовой во всех походах султана. Таким образом, Эртугрул провел всю свою жизнь в походах и сражениях, возвышая религию всевышнего Аллаха, за что и получил прозвище «Гази».

С 1230 года Эртугрул от имени сельджукского султана правил на территории, получившей позже название Османский бейлик, с центром в городе Сёгют, который был отвоёван у Византии. За время правления Эртугрула империя сельджуков постепенно распадалась, а Османский бейлик только усиливался. Турецкие легенды гласят, что жил родоначальник Османов долго и умер старцем в возрасте 90 лет в 1281 году.

После смерти Эртугрула султан Алауддин отправил его сыну Осману жалованную одежду и саблю вместе с письмом, которым назначил его правителем вместо его отца Эртугрула. («Самт ан-нуджум аль-«авали фи анбаи аль-аваили ва ат-тавали», 2/312).

Осман ибн Эртугрул – основатель османского государства, который вернул мусульманам их потерянное вместе с падением Багдада и аббасидского халифата под натиском монгольских завоевателей мусульманское государство.

Многие мусульманские правители, полководцы, командиры и другие предводители смогли подняться на высокую ступень славы, но лишь единицы смогли сохранить и передать это величие своим наследникам. И только некоторые из числа этих единиц сумели превратить это величие в наследство для своих потомков, которое будет передаваться на протяжении нескольких столетий. Одной из таких редких исторических личностей, несомненно, является Осман ибн Эртугрул ибн Сулейманшах Ат-Туркмани, более известный как Осман Первый. Осман ибн Эртугрул родился 9 мая 1258 года (четвертого числа месяца Джумада аль-авваль 656 года по хиджре). Это был именно тот год, в котором Багдад пал от рук монголов. По предопределению Всевышнего Аллаха, именно в тот день, когда был убит последний аббасидский халиф, родился мальчик, который в дальнейшем восстановит великий мусульманский халифат. Местом рождения Османа Первого считается город Сёгют.

Удивительным фактом является то, что последняя битва Первой мировой войны, на которой турецкие воины-потомки Эртугрула, создавшие великую османскую империю, сражались против многотысячной армии стран Антанты, состоялась на дагестанской земле, на исторической родине тюркского, огузского племени кайы. Сражались они бок о бок со своими единоверцами и соплеменниками, к которым пришли на помощь по зову сердца и долга. 1400 турецких воинов полегло в этой битве. Потомки обязаны помнить героические страницы нашего прошлого.

Дагестанский историк Абдулнасыр Кадыров описал эти события, происходившие «на далеком от Стамбула Кавказе, на родине древнего тюркского племени КАЙЫ на Кумыкской равнине» в своей статье «Последняя битва Османской империи и Первой мировой войны».

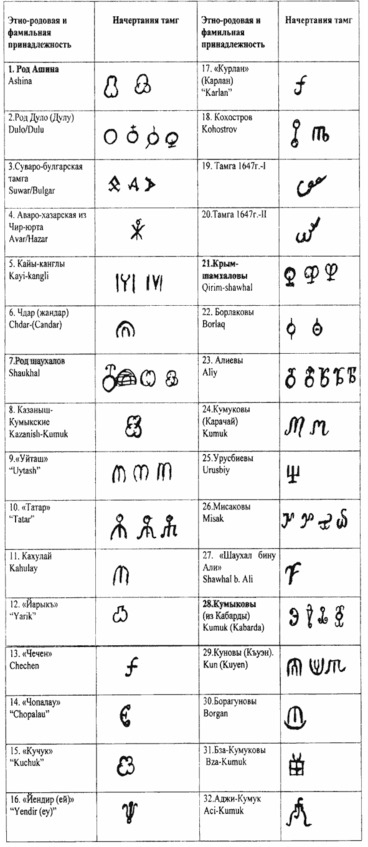

Тамга-знаки кумыков и их этноообразующих компонентов

Камиль Алиев в своей статье «Тамга-знаки Дагестана» пишет, что «часть племени кайы вошла в состав кумыков в качестве этнообразующих компонентов. Канглы, или гунны-кангары, известные на Кавказе уже в V в., считаются предками кумыков»

Он выделяет из всей имеющейся информации по тамга-знакам кумыков три группы:

1) тамги основных этнообразующих компонентов кумыков, т.е. предков, и собственно кумыкские тамги; к таковым мы относим тамга-знаки гуннов, авар, хазар, а также огузских племен – кайы, кынык, канклы, чдар (жандар) и др., принявших участие в процессе этногенеза кумыков, а также тамги, о кумыкской этнической принадлежности которых свидетельствуют историко-этнографические данные; (среди таковых следующие тамги: Казаныш-Кумукских, Чополау, Кучук (брагунцы?), Йарык, Йендир (Эндирей?), Кяхулай);

2) тамги карачаевских и балкарских княжеских фамилий, имеющих кумыкские корни, о чем в различных исторических источниках содержатся генеалогические сведения; (среди таковых тамги князей Крымшаухаловых, родственных им Борлаковых а также «почетных узденей» (сыйлы ёзден) Алиевых (Алийулу), Кумуковых (Къумукъулу), карачаевских и балкарских Урусбиевых, балкарских таубиев Мисаковых, Балкаруковых и др);

3) тамги адыгских родов и фамилий, имеющих кумыкские корни, о чем свидетельствуют генеалогические источники и данные этнонимики (среди таковых, очевидно, тамги кабардинских Кумуковых, Куновых (Къуэн), Брагуновых и др.

5.Тамга племени кайы-канглийского компонента (по М. Кашгарлы) у кайтагских кумыков. Ближайшие аналоги – знаки из Болгарии.

Сопоставительный анализ показывает глубокое родство тамга-знаков кумыков, карачаево-балкарцев с тамгами сармат, древнетюркских (гунно-булгарских и хазарских) племен, древних венгров и болгар, а также крымских татар, кабардинцев, ногайцев.

Тюркские государства Кавказа и Крыма

В мае 2016 года была опубликована статья Ахмада Салпагарова «Тюркские государства Кавказа и Крыма. (Тюркские государства на Кавказе и Крыму, образованные предками карачаевцев, балкар, кумыков, крымских татар и ногайцев)». В данной монографии содержится немало интересных сведений об истории вышеназванных народов, доказывающих их историческое единство на протяжении длительного исторического периода, проливает свет на многие «белые пятна» нашего прошлого. Ниже представляем данную статью (в сокращении):

«В XX веке были составлены учебники истории Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, в которых описывалась локальная история тюрок, не связанная с соседними единокровными тюрками. Например, история карачаевцев сводится к истории нескольких сёл в верховьях Кубани и изучается в отрыве не только от истории кубанских ногайцев, кумыков, но даже в отрыве от единокровных балкарцев. Однако история карачаевцев не ограничивается территорией КЧР и КБР, так же как история кумыков не ограничивается территорией Дагестана, также как история крымских татар не ограничивается Крымским полуостровом, а история ногайцев – это не есть история одного Ногайского района в КЧР или в Дагестане. Наша история общая и она охватывает, как минимум, весь Кавказ и Крым, и как максимум всю Евразию и север Африки. (Прим. Север Африки многие века управлялся тюрками черкесами-мамлюками).

Объясняю на простом примере размеры нашей истории: под Тулой есть река Карачаевка, на Урале есть озеро Карачай, на границе Турции и Сирии протекают реки Большой Карачай и Малый Карачай, есть реки Карачай и в Иране, и в Азербайджане. И эти гидронимы, эти следы остались не от русских, не от грузин, не от других народов. Они остались как следы пребывания там наших предков. Следы наших предков под собственными именами-этнонимами болгар – ас-алан, хазар, куман, татар, кумыков, ногайцев, каждого по отдельности намного больше, чем этноним-гидроним Карачай.

Невозможно выделить наших предков по отдельности как делали в советское время. Тюркскую историю надо изучать по «принципу русской матрешки» – один в другом, нескончаемая перемена мест между тюркскими народами. Когда имя одного их племен или рода уходило на второй-третий план, а другое возвышалось над остальными братскими. Как нельзя измерить метром портного планетарные космические расстояния, так же нельзя мерить нашу историю и культуру мерками малых народов.

По сравнению с разноязычными, иногда разнорасовыми народами, которых большевики объединили и укрупнили, карачаевцы, балкарцы, кумыки, кубанские ногайцы, крымские татары (прибрежные и горные), будучи одним народом по языку и культуре умышленно были раздроблены. Приведённые факты дают право карачаевцам-балкарцам, кумыкам, крымским татарам и ногайцам, имеющих единый язык, религию, историю, многовековое совместное или соседское проживание, наследовать все тюркские государства Кавказа и Крыма образованные их прямыми предками.

Объединительный подход в изучении истории и культуры тюрок Кавказа и Крыма есть восстановление исторической справедливости и правды.

Научные, общественные и государственные деятели из числа карачай-балкар, кумыков, ногайцев, крымских татар, должны были заняться задачами объединения тюрок Кавказа и Крыма, хотя бы в гуманитарной сфере, в области языка, алфавитов, культуры или хотя бы начать изучать общую историю.

В связи со всем вышесказанным, предлагаю заменить большевистские термины «карачаево-балкарский язык, кумыкский язык, крымско-татарский язык, ногайский язык» – объединяющим коротким словом – «КУМАНСКИЙ ЯЗЫК», а перечисленные языки считать его диалектами. Важно знать, что Куман и Кубань это одно слово, как и то, что куман есть производно от гунман, а кумук от гунмук. То есть этноним куман напрямую связан с древними тюрками гуннами. Крымским татарам, кумыкам, карачай-балкарам и ногайцам необходимо работать над изменением разделительных алфавитов, орфографии и истории. Необходимо создать единый стандарт языка с параллельным приближением его к турецкому и казахскому языку, а также необходимо создать единый букварь и общий учебник истории.

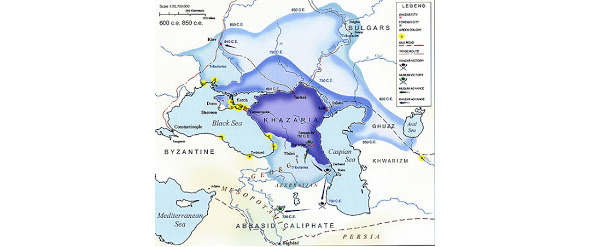

Из этих 16 мировых тюркских империй, как минимум 6 занимали Северный Кавказ и Крым полностью или частично и соответственно являются государствами кавказских тюрок- карачай-балкар, кумыков, ногайцев, крымских татар, предки которых входили в эти государства. Из них Хазарский каганат является единственно полностью кавказской тюркской империей.

1. Западная (Европейская) Гуннская империя (370—469 гг нашей эры)

2. Тюркский каганат (552—745)

3. Хазарский каганат (651—1048)

4. Золотая Орда (ханство) (1236—1502)

5. Государство Тимуридов (эмират) (1370—1507)

6. Османская империя (1299—1922)

Здесь надо отметить, что тюркофобы-фальсификаторы всех мастей прилагают массу усилий с целью скрыть многовековое присутствие Османской империи на Кавказе. И не подозревают, что когда они пишут о вассальной зависимости Крымского ханства, то все их фальсификации рушатся как карточный домик. Потому что Крымское ханство, бывшее османским протекторатом с 1478 года в 1793г. пало. А нынешний город Черкесск более 100 лет носил имя турецкого генерала- Батал паши, который проиграл сражение в 1790г. на том месте, защищая от русского наступления османско-крымские кавказские владения. А османские кавказские черноморские крепости после четырехвекового пребывания под османским владением пали. Сухум в 1812 году, Анапа в 1829г.

Карачаевцы в 1827 году принимали присягу верности Османской империи и пробыли в ее составе как вилайат Карачай один год, в отличие крымских татар и ногайцев Крыма и Кубани, бывших в составе империи более трех веков. Более трех веков карачаевцы имел сношения с турецкой крепостью Сухум.

К шести бесспорно тюркским империям нужно добавить и седьмую империю – Российскую империю, в которой пребывают карачай-балкары, крымские татары, кумыки и ногайцы. От российского народа скрывается один существенный факт. А именно то, что Российская империя в прошлом и Российская Федерация в настоящем по сути была и есть не чисто русское государство, а всегда была русско-тюркским государством. Россия была отколовшейся частью Золотой Орды, которая в течение веков вбирала в себя другие части Золотой Орды. Даже сегодня тюркская составляющая России остается довольно высокой. Это 11 тюркских республик, которые составляют 13% населения и 21% территории России.

О Хазарском каганате – кавказской тюркской империи

Самым выдающимся государством не только всего Кавказа, но и в мировой истории был Хазарский каганат, объединивший на 4 века весь Кавказ под своей властью.

Общекавказская культура и цивилизация стоят на тюркском хазарском фундаменте, торговые, культурные, межплеменные контакты всего Кавказа на протяжении как минимум 1500 лет осуществлялись на тюркском языке. Не потому что, как обычно лгут, что «тюркский язык был лёгкий», а потому что за тюркским языком стояла экономическая и военная мощь тюркских государств. Точно также сегодня английский язык стал мировым не потому что он лёгкий, а потому что за ним стояла и стоит экономическая и военная мощь Британской империи и США. Хазары, татары и другие тюрки были связующим и объединяющим звеном на всем Кавказе и основанием и стенами того, что некоторые называют «кавказской цивилизацией». Сами слова Кавказ, Казбек, Каспий и др. имеют общую хазарскую составляющую Каз-Хаз.