Полная версия

Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского

2. Структура плана

План совершенствуется, уточняется, пересматривается, вплоть до отмены и перехода к другому плану. Планирование свободно от плана как идеальной схемы; более того, план по мере выстраивания не должен влиять на «случайный» характер процесса планирования, ведь оно осуществляется во времени, не в пространстве. Обратная процедура: перевод всех пространственных, застывших образов – образов-клише во временные ряды действий-событий. Невозможна иерархическая соподчиненность элементов плана. В плане все движется, и сам он движется. Планирование – это управление линиями событий во времени. Начальная единица планирования – действие. Совокупность действий создает эффект общего движения повествования. В каждое мгновение ситуация может измениться под влиянием основных силовых линий. Между планируемыми моментами нет «перехода» (по типу причинно-следственной связи), они сцепляются в силу того, что не могут «разрешиться», ни одно мгновение не сменяет предшествующее, они накапливаются в качестве знаков события, готового вот-вот наступить. Возможно, что какая-то из последующих их конфигураций и проявит событие, тем самым воплотит в жизнь план, и произведение будет создано, а идея выражена… Возможно?! Но может и ничего не случиться.

Процесс планирования открыт, автокоммуникативен, в нем действуют различные силы, ускоряющие и замедляющие, и даже его обрывающие[26]. Эти силы оказывают влияние на характер и форму будущего произведения. Так, течение болезни как будто противостоит планированию, прежде всего потому, что находится в реальном времени органических событий, а ими невозможно управлять. Время болезни – мертвое время. И, тем не менее Достоевский исследует частоту собственных припадков, чтобы вывести закон циклов, времени их возврата (даже связывает силу, «жестокость» припадка с луноявлением). С одной стороны, время болезни ускоряет подготовку рукописи к изданию, но с другой – замедляет (большие перерывы в работе, особенно после сильных припадков). План по мере развития идеи и возможного воплощения (в персонажах, сценах, фабулах и сюжете) находится в изменении. И даже происходит нечто невообразимое: план «Идиота», например, тщательно расписанный в программе, лицах, сюжете, оказывается, как мы знаем сегодня, имеет мало общего с тем романом, который стал впоследствии каноническим изданием произведения. Как если бы мы нашли в архиве Достоевского несколько незавершенных романов «Идиот», не ведая, что один из них признан великим произведением мировой литературы. Смена одного плана Другим происходит по определенным правилам. Вот, например, небольшая коллекция указателей, использованных Достоевским в процессе составления плана:

план, еще план,

беглый план,

новый план,

мысль или идея плана,

темы, тематизация,

программа,

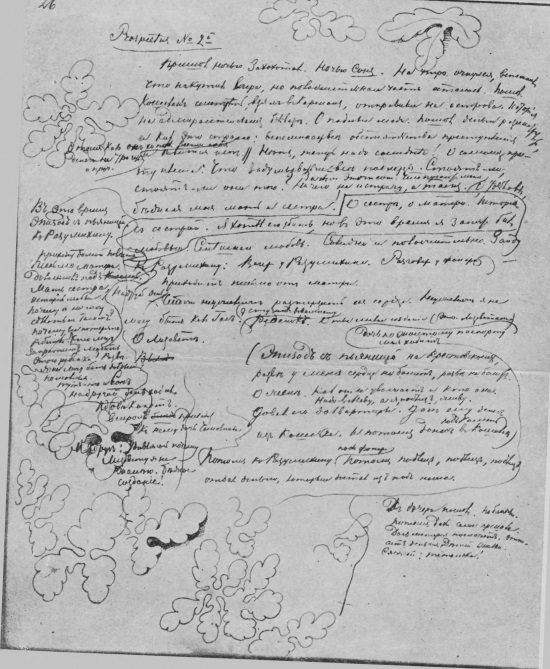

prospectus (n 1, 2,3…),

nota-bene,

заметки и замечания (к плану),

капитальное (капитальнейшее), главное (главнейшее),

точки и пункты (плана)…

Планы могут быть «беглыми» (выражение Достоевского), т. е. дополняющими и развивающими замысел, но не главными.

Не общими, не охватывающими сюжетный порядок романа, а «уточняющими», отдельными или частичными, относимыми к развитию какого-либо одного момента в «идее», позиции персонажа или сцены. Отмечаемые точки плана («пункты», «заметки» и т. п.) – важнейшие пересечения психомиметических потоков, формирующих развитие сюжета. Сюда же относятся «моменты», «заметки», французское слово minuit, означающие мгновенные переходы и смены направления движения.

Планирование у Достоевского следует двум отчетливым тенденциям: экстенсивной и интенсивной. План распадается, когда одна из тенденций начинает доминировать. Если объем материала, включенный в одну из сцен, разрастается и общий план требует изменений (если не полной переработки), то налицо экстенсия, она выражается в появлении новых персонажей и новых сюжетных линий, требующих дополнительных изобразительных средств. Если, напротив, происходит углубление отдельного момента, усиление драматического звучания вплоть до миметического кризиса (падение, припадок, удар и т. п. прямые действия разрешения ситуации), неконтролируемый взрыв эмоций в ущерб общей тональности повествования, что встречается у Достоевского сплошь и рядом (например, говорят о «сильных» или «слабых» сценах), то мы видим интенсию (действия). Психомиметический поток – это прежде всего «сцепление» двух и более персонажей благодаря возможностям каждого персонажа быть иным по отношению к себе, т. е. претендовать на занятие позиции, которая ему не принадлежит. Достоевский пытается удержать порядок действий в одном обозримом или планируемом месте, но всякий раз его постигает неудача, ибо действие свершается, следуя логике случайного. Действие не зависит от ближайшего, другого действия, оно свершается одновременно с ним. Вот почему так трудно предвидеть будущий порядок действий, тем более установить их иерархию при переходе от ведущих к подчиненным.

В плане латентно действуют методы конструирования, которые потом станут важнейшими условиями развертывания хода повествования. Вот один из фрагментов планирования («Преступление и наказание»):

«Новый план. Рассказ преступника. 8 лет назад.

(чтоб совершенно отнести его в сторону) —

– Это было ровно восемь лет назад и я хочу рассказать все по порядку —

– Начал я с того, что пошел закладывать ей часы. Мне уже давно говорили про нее (студент) NB Кто была эта старуха, визит, квартира и проч. Как он осматривал (NB неясно, но для читателя тут уж что-то такое).

– Вышел от нее, даже весь дрожал. Проходил мимо распивочной, но так-как я хочу разсказывать по порядку, то и разскажу, как познакомился с Мармеладовым, подробный разсказ о Мармеладове и заметка [в конце], что Мармеладов отразился в судьбе его.

– Пришол домой, я жил тогда у хозяйки, боялся. Письма из дому. Взбесили меня. Пришлю денег, [написал письмо, отправил на почту и] Пошол к Разумихину. На бульваре. Не пошол, а решил что на другой день как сделает то дело. Нева. Скитался. Оскорбления. И для чего живет эта старуха. Математика. Пришол домой. Сцена с хозяйкой. Жаловаться будут (Настасья сказала) – Вышел. Лизавета.

– И до того это все случилось нечаянно, что я и не подумал, что ведь мне все таки придется убивать самому. Мучения. Оазис вода —

– Убийство.

– Панический страх, к Разумихину. Потом выздоровление. Смерть Мармеладова —

– На утро жених. Квартиру нанимать. Бешенство и оправдание себя. Разговор с нею. Вечером к Разумихину. Спокойствие. [Запальчивость]. Похороны Мармеладова. Вдова. Серьозный разговор с ней. Болен.

– Приезжают они. Прогоняют жениха. Что-то ожидал от приезда семьи. Даже мысли матери тяжелы. Разумихин: ты огорчаешь мать. Разсорились. Разумихин жених. Ходил-бродил. Вся перспектива. Обиженная им Мармеладова. Не отвечал на письмо. Оскорбление ее на улице. У ней. Исповедь. Заносчивость.

Не могу жить дома, нечист, гадок, „если б вы знали“ [Друзья мои]! Она говорит ему потом: мы не могли сказать друг другу что любим, прежде чем ты не донес на себя»[27].

Или другая запись, но из планов к «Подростку» (причем не всего романа, а только одной из его частей):

«В вагоне. Тетка и подросток. NB. Подросток видел тетку мельком, и они сошлись брать билеты. Если Ламберт, то и дурак тут же. Тетка говорит с дураком, что она знает княгиню. В вагоне у подростка с теткой разговоры и споры о Христе, о фру-фру, о том, что горжусь, о том, что бегал с студентом университета. Удивил тетку познаньями о ст. князе, о генеральше, но все извращенно. Мрачен, но 20 лет сказывается. Очень жаль было, что высказался тетке.

Своя идея. Кто таков Брусилов, солдат в вагоне, 25 апреля. Сомнение, о матери. Ли мать-то тебя видела.

Приехали в квартиру теток. Не хочу к матери, а она тут же. Сцены.

Представить иль не представить его Ему.

А он ушел к Вите, на рынок, к Долгушину. Васин. У Вити непременно о Ламберте. Ламберт волнует его.

Пришел домой в 8 часов. Он не обращает на подростка должного внимания. Сцена. Нагрубил. Разрывание рта. Погнал из дому. Ушел сам. Мальчик, испуганный, выбежавший уже на улицу. Свел к Васину. Даже с радостию, желая отмстить.

Нет, у меня было только одно сострадание! Мы оба хотели бежать.

У Васина. У Васина все, вся исповедь, но не идея. (Мальчик, спрашивая Олю, заснул.) Заснул и подросток. Васин дал знать дома. Пришла мать»[28].

Нет «строгого» точного плана, все подчинено произведению, т. е. процессуальности планирования. Отсюда телеграфный стиль (детальный, чрезмерно подробный)[29]. Как говорит сам Достоевский, вся программа (поведения героя) «записывается одними сценами, то есть действием, а не рассуждениями». План совпадает с процессом создания произведения. Можно сказать, что план, разработанный со всеми мельчайшими подробностями, и есть видимый контур произведения, записанный без описаний, рассуждений и диалогов (хотя разработка отдельных сцен ведется одновременно с набросками плана). Важно развести сценографию и порядок действий, хотя одно и не может быть представлено без другого. План у Достоевского – это проект действия персонажей, связанных единой линией событий. Единицей плана, как мы уже говорили, является действие. Но что такое действие? Действие относится к поступкам персонажей романа, причем, действием является то, что вносит изменение в план, т. е. действие равноположено непрерывной событийности повествования. Или можно сказать: то, что изменяет план, является событием, находящим выражение в действии. Действие не привносится в план, «не выдумывается», оно следует из другого действия (поступка), пытаясь его отменить, усилить или дополнить. Действие первично, оно всегда уже в наличие. Действие идет от действия. Конечно, действия отражаются друг в друге, замедляются или убыстряются, обрываются, сталкиваются и смешиваются. Отсюда их сцепление, с трудом поддающееся сюжетно-фабульной развертке.

Достоевский часто сетует на то, что вот опять не удержался и раздул роман, что ввел много ненужных сцен, рассуждений, т. е. налицо избыток возможных действий. Действие избыточно в последействии, ибо порождает множество других действий, не поддающихся авторскому контролю. Но в этом закон романного письма Достоевского: действие не соотносимо с субъектом повествования (героем и другими персонажами романа), не он им управляет. Действие – это взаимодействие, персонажи приводятся в движение их взаимным действием, отсюда непредсказуемость наступающего события. Если бы можно было представить всю варьируемую цепочку планируемых действий как набор стрелок отдельных сил, то стало бы ясно, что подобный сценарий невозможно реализовать в одном произведении. Вот почему приходит мысль, что все эти черновые сценарии не более чем запись опытов, близких к сновидным. Как и в сновидениях действия беспорядочны, одна картина внезапно сменяет на другую. «А что будет, если?…» Да ничего не будет, однако доминирует это «если», которое умножает действия, но не подчиняется ожидаемой логике повествования. План у Достоевского строится таким образом, чтобы всякое последующее действие отменяло предыдущее, ибо каждое действие претендует на то, чтобы стать событием.

3. Виды записи

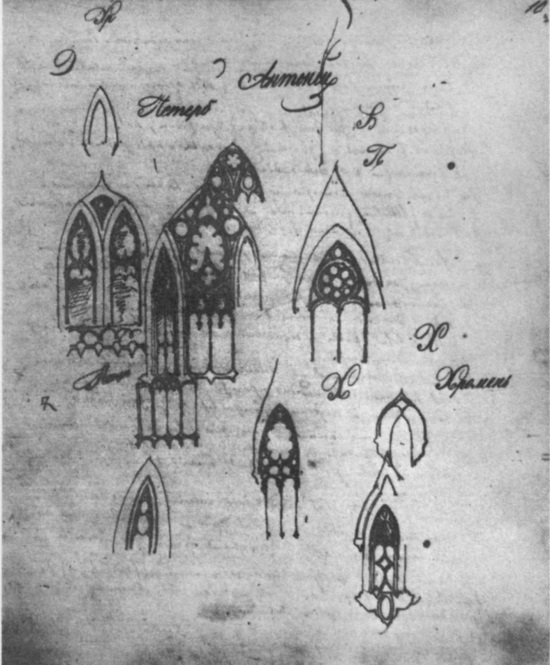

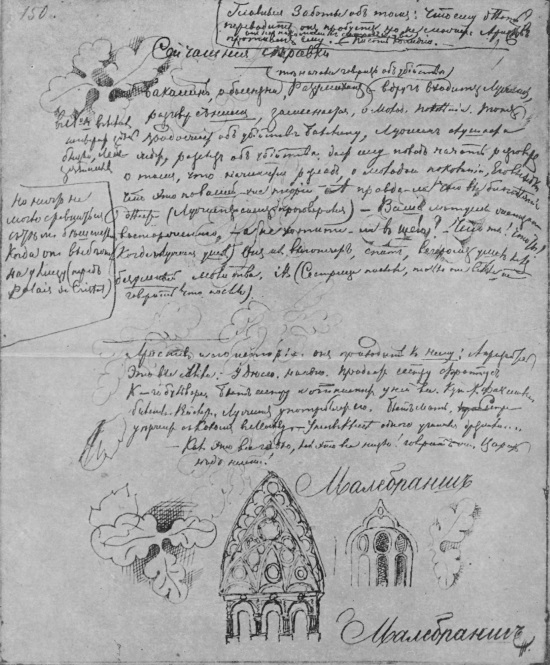

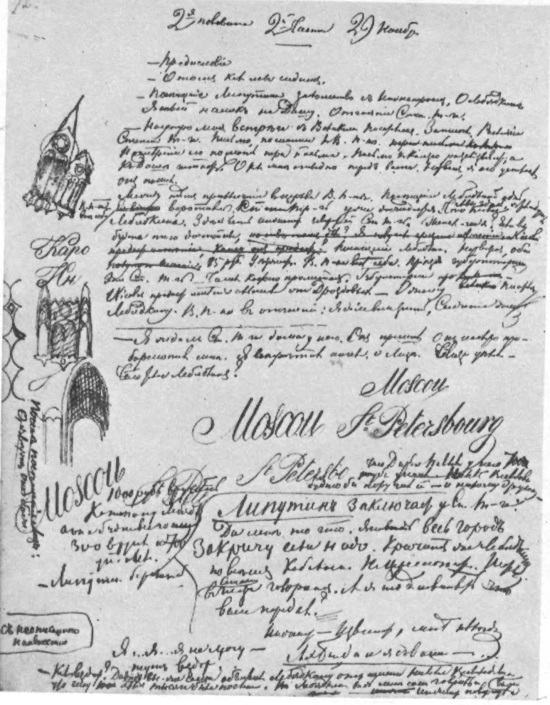

Изучая «рабочие тетради» Достоевского, его рукописи, наброски планов, можно видеть, что на начальной стадии плана он использовал несколько видов записи: скоропись, рисунки, каллиграфическую и стенографическую записи. И все они отличаются по экономии знаков, энергии выражения и по быстроте фиксации. Нельзя исключать из процесса планирования ни одного образа, который присутствует на листе черновика[30]. Один вид записи – «каллиграфия» – занимает особое место по отношению к скорописи, «записи сцен», к развертыванию процесса планирования. Этот вид записи пересекает лист черновика, или, если сказать несколько иначе, он всегда по краям, не в центре. Изучая черновые рукописи Достоевского, понимаешь, почему ему было необходимо проявлять каллиграфическое усердие, на которое в полной мере был способен, например, разве что Гоголь. Чистописание, помимо переписывания – «набело», «начисто», – это еще и мимирование неподвижных объектов (чужого шрифта). Форма письма – вопрос: как писать? – выходит на первый план. Писать каллиграфическим почерком как эстетическое пожелание и запрет: пиши ясно, кратко, не отвлекайся от первоначального замысла, следуй плану, не перегружай текст отступлениями. Не будь избыточен! Каллиграфическая форма предписывает, понуждает, требует. Значение каллиграфии для Достоевского такое же, какое имеют его зарисовки средневековых готических окон, пробы которых мы видим на полях рукописи, – невольный противовес быстроте и спонтанности скорописи. Вероятно, Достоевский пытался удержаться в границах строгой формы письма тем, что расписывал предварительно программу (и даже намечал планирование) сначала как автор-каллиграф. Каллиграфическими упражнениями полны рукописи[31]. С одной стороны, в каллиграфических опытах мы можем найти следы того, что относится к рукописи и плану, но с другой – им отведена самостоятельная роль. Контроль над росчерком, ведь росчерк – уже элемент скорописи, а не медленного и старательного делания, которым отличается каллиграфическое письмо. Противостоять непрерывности и «случайности» планирования следованием идеальному образцу. Каллиграфическая форма должна была упорядочить миметическое неистовство, неорганизованность речевых пульсаций, всех этих размышлений вслух. Минимализм формы должен поглотить избыточную аффектацию мысли. Разнообразие в прописи образцов шрифта дает возможность, переходя от одного образца к другому, обретать психическое равновесие. Все эти тонкости подражания образцам шрифта, которые изучает кн. Мышкин, этот идиот-эстет, бесспорно, следуют психотерапевтической цели. Но не только: эстетическое значение шрифта также велико:

«На толстом веленевом листе князь написал средневековым русским шрифтом фразу:

„Смиренный игумен Пафнутий руку приложил”.

– Вот это, – разъяснял князь с чрезвычайным удовольствием и одушевлением, – это собственная подпись игумена Пафнутия, со снимка четырнадцатого столетия. Они превосходно подписывались, все эти наши старые игумены и митрополиты, и с каким иногда вкусом, с каким старанием! Неужели у вас нет хоть погодинского издания, генерал? Потом я вот тут написал другим шрифтом: это круглый крупный французский шрифт прошлого столетия, иные буквы даже иначе писались, шрифт площадной, шрифт публичных писцов, заимствованный с их образчиков (у меня был один), – согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые d, а. Я перевел французский характер в русские буквы, что очень трудно, а вышло удачно. Вот и еще прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза: «Усердие все превозмогает». Это шрифт русский, писарский или, если хотите, военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному лицу, тоже круглый шрифт, славный, черный шрифт, черно написано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы этих росчерков, или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, – замечаете, – а в целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право, вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть! Это недавно меня один образчик такой поразил, случайно нашел, да еще где? в Швейцарии! Ну, вот это простой, обыкновенный и чистейший английский шрифт: дальше уж изящество не может идти, тут все прелесть, бисер, жемчуг; это законченно; но вот и вариация, и опять французская, я ее у одного французского путешествующего комми заимствовал: тот же английский шрифт, но черная линия капельку почернее и потолще, чем в английском, ан пропорция света и нарушена; и заметьте тоже: овал изменен, капельку круглее, и вдобавок позволен росчерк, а росчерк – это наиопаснейшая вещь! Росчерк требует необыкновенного вкуса; но если только он удался, если только найдена пропорция, то этакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него»[32].

Персонаж может быть уравнен с буквой, образцом шрифта. Персонаж-буква, каллиграфический образ, в котором совпадает единство жеста, выразительности и законченности. Этот ложный пафос чистого подражания, как будто открывающийся в рисунках и графике Достоевского, чужд ему как психомиметику, чужд и его письму в целом. И тем не менее способность создавать совершенно канонические образы, «характеры», явно от мима. Кн. Мышкин – тот, кто не сам по себе, всегда-для-другого, он – переписчик и каллиграф, способный совершить психомиметическую трансляцию образов претворенных в мертвую графику букв. Буквы – не движения, а позы, застывшие и хорошо выверенные по повтору кривой определенного жеста. Главное здесь – разрыв между каллиграфическим усердием и передачей содержания миметических отношений. Но собственной формы письма («а ля Пушкин») Достоевскому так и не удалось выработать. По мере вхождения в замысел и разработкой сценария нового романа он переходил на скоропись – на драматизированную синкопированную запись. Неряшливая, поспешная, постоянно себя повторяющая, избыточная. Знаки письма рассеиваются, текст становится криптограммой, которую надо уметь расшифровать. Заметим, что и сам автор не всегда в силах разобраться в собственных записях, во всех перипетиях внезапно изменяющегося плана[33]. С тем же автоматизмом Достоевский отдавался и зарисовке «готики», причем, насколько можно судить, это происходило в момент раздумывания над планом. Повсюду стрельчатые готические арки (окна), часто перед их натиском отступают поля многих листов рукописи.

Но что могли бы означать эти фигуративные знаки? Могут ли они быть переведены на другой язык, получить понятную мотивацию и смысл? Какую роль они играют в процессе составления и выдумывания планов и играют ли? Возможна ли иная интерпретация, чем та, которая была дана в исследованиях Д. С. Лихачева[34] и К. М. Баршдта?[35] Не думаю, что перед глазами Достоевского (во время раздумий) возносились средневековые готические соборы или православные храмы, не думаю, что он бессознательно выразил свое стремление к совершенным образцам искусства. Предположение о том, что такое раздвоение возможно, и именно в момент напряженной работы по поиску наиболее устраивающего замысел плана (действий), представляется маловероятным. Ведь ясно, что ценность готической фигуры, например, не в точности, с какой она передает элементы архитектуры, не в изображении самих окон и арок (заметим, что рисунки с известной монотонностью повторяют друг друга, крайне редко один из них получает хотя бы минимально развитую форму). Тем более мы не найдем нигде изображение хотя бы одного элемента готической соборной архитектуры. Записываются (рисуются) только «окна». Очевидно, что Достоевский не имел больших способностей к рисованию. И «готика» относится скорее не к рисунку, а к упражнениям в каллиграфии и остается наряду с другими орнаментальными образами ближе к психотерапевтическому средствам. Существует ли какая-либо взаимосвязь между доминирующими фигурами: листьями, головами, готическими окнами, каллиграфиями и пр.? Понять – значило бы соотнести скрытые ритмические или семантические фигуры текста, часто повторяющиеся, со случайными следами, оставленными в черновых рукописях. Действительно, если техника «готических окон» целиком каллиграфическая, то рисуночная серия «голов» и «листьев» подчеркнуто использует неясное, плывущее отношение света и тени: белое проступает на темном фоне. Рисуемое лицо не имеет характерных черт, это не лицо, а некий лицевой контур с неясными, лишенными всякой индивидуальности, чертами. Однако есть еще и каллиграфическое письмо, которое то убыстряется, переходя в скоропись, то замедляется, переходя в «готику» медитации. Может быть, рисунки и упражнения в каллиграфии – лишь отвлекающий маневр, чтобы утвердить значение вертикальной фигуры, венчаемой шпилем (пиком, острием). Но так ли это? Да и что это объясняет, даже если мы увидим в «готике» графический образ церебральной проекции, или биполярный вектор идеи, или физиогномику скрытого плана (интриги)? Ведь точка пересечения плавно устремляется вверх… Нельзя ли эту фигуру назвать субъектияем (subjectile)[36], орудием планирования?

Рассмотрим строение этих готических фигур более тщательно. Одна форма, основная, включает в себя другую. Внутренняя полость, образуемая стыком двух кривых, увенчанных острием, заполняется линейными и ажурными элементами. Все подчинено динамике сходящихся линий. Ключевой элемент – пик. И в нем бессознательное влечение наиболее полно себя реализует. Шпиль и кривые, приводящие к острию, обрисовывают начальный облик готического образа. Отношение внешнего и внутреннего здесь вполне устойчиво. Внутреннее имеет возможность разрастаться, делиться в ажурных элементах, тем самым терять ту первоначальную направленность, которая встречается у Достоевского в более простых набросках. Если в рисунках тьма, черное является абсолютным фоном, стирающим границы «голов», то в готической графике значение внешней границы образа чрезвычайно велико, эта внешняя граница включается в себя «затемнение», «черноту», сама же сохраняет ясность и строгость. Можно пойти дальше и предположить, что эти стрельчатые готические окна по своей геометрии дают нам представление о том, чем могло быть (было) идеальное Произведение: это острие несомое, которое становится тем более точно направленным, чем больше элементов укрепляют его конструкцию изнутри, – идеальная структура Произведения.

1867 год: чтобы убыстрить работу над рукописями романов, обещанных издателям к определенному сроку, Достоевский прибегает к помощи стенографии, начинает диктовать[37]. А что такое скоропись? Быстрота записи. Что так нуждается в быстрой записи? К скорописи прибегают все чаще для того, чтобы удержать все усложняющуюся ткань психомиметических отношений, которые начинают сопровождать почти каждое действие персонажа. Вся же письменная работа все больше сводится к составлению подробных планов, планирование становится основной задачей, причем планирование no-дет сильное. Нельзя ли, в таком случае, предположить, что если стадия письма устраняется или приобретает значение простой записи, то устанавливается превосходство голоса над письмом. Диктовать – это не писать. Диктующий лишен непосредственного контакта с письмом. Область возможностей выражения расширяется и больше не искажается правилами письма. При интенсивности речи, ее быстроте, нет необходимости в «четкости», я бы сказал, оптической достоверности образов («картин», «сцен», «персонажей» и т. д.), письмо не в силах вмешаться в речевой поток. Быстрая речь, «мысли вслух», отрицают власть медленных ритмов письма. Достоевский, можно сказать, никогда не писал, поскольку не умел видеть то, что записывает, а только составлял планы действий (персонажей), ожидая развязку событий (связь действий), которые не мог предугадать.

Речь, речевое действие – своего рода антиписьмо. Еще один вид миметизма. Если всякий миметический акт требует для себя отражения, мы же ведь подражаем вольно или невольно тому, чему не можем не подражать («препятствие», «образец», «форма» и т. п.), следовательно, миметическое – это отражение нашей силы подражания, направленной на поиск объекта подражания. Миметическая способность или выискивает свои объекты, или их создает, или их теряет. Миметическое в письме – в частности, психографический портрет пишущего – говорит о том, что на самом первоначальном уровне найдено ритмическое соотношение между телом/рукой и графическим образцом. Нам достаточно одного взгляда, чтобы узнать свою писанину. В письме мы подражаем самим себе, объект подражания и сопротивления один и тот же – наше тело. Но в случае «речи» и «скорописи» несколько иная миметическая активность. Прежде всего, объект подражания избирается, он не дан. Планирование выступает в виде подготовительной работы к психомиметической игре, и само – часть игры. Все, что движется через речь/рассказ, вплоть до ломки синтаксических и грамматических правил, есть dictum. Достоевский диктует, но не подражает голосам героев, не наделяет их речевыми особенностями или «собственным языком», за исключением пародийных приемов, характерных для осознанной стилевой позиции в ранних сочинениях. Везде и повсюду действует один и тот же язык, одна и та же речь, принадлежащая всем и никому, ничем особенно не выделяющая персонажа.