Полная версия

In Bildern sprechen

Die Erfahrungen werden in der Klasse diskutiert, die Übertragungsfunktion und die Funktion der Metapher als lexikalische Lückenfüllerin werden herausgearbeitet. Ein Hinweis auf die allmähliche Lexikalisierung von Metaphern im Gebrauch sensibilisiert die Lernenden für die fliessenden Übergänge zwischen begrifflichem und metaphorischem Sprachgebrauch. Danach kann die Lektüre des Texte «Was ist eine Metapher?» folgen.

Spiel 2

Die folgende Übung verlangt von den Lernenden eine grössere Abstraktionsleistung als die erste. Sie basiert auf der Unterscheidung zweier Abstraktionsebenen im Gebrauch von Metaphern. W.-A. Liebert hat dafür die Begriffe Lexem- und Bereichsmetaphern geprägt (Liebert 1992). Zwei Beispiele können diese Unterscheidung illustrieren: Hinter den Lexemmetaphern «Geldströme», «warmer Geldregen», «Zirkulation der Devisen» steht die Bereichsmetapher «Geld ist Wasser» oder «Flüssigkeit». Ein Unternehmer, der von seiner Unternehmung sagt, sie «steche in See», «gerate in Turbulenzen», «komme in ruhiges Wasser», verfüge über eine «gute Mannschaft» etc. nimmt diese im Rahmen der Bereichsmetapher «Schiff» wahr. Das Bewusstmachen der versteckten Bereichsmetapher kann die weltaufschliessende Funktion der Metapher aufzeigen und den Blick für alternative Betrachtungsweisen schärfen.

Einleitend wird der Klasse erklärt, menschliches Handeln richte sich oft nach Leitbildern, die einem nicht zu Bewusstsein kommen. Das oben genannte Beispiel des Unternehmers mag als Illustration dienen. Die Klasse erfährt, im Spiel gehe es um Grundwerte, die die Erziehung eines Kindes prägen. Ein (unwahrscheinliches) Beispiel zur Illustration: «Das Kind ist eine Maschine». Lexemmetaphern, welche die Erziehung des «Maschinen»– Kindes beschreiben, wären demnach: Wir müssen es «unterhalten» und «pflegen», «sehen, dass es keinen Schaden nimmt». Wenn es sich falsch verhält, ist dies auf seine «schlechte Programmierung» zurückzuführen. Folgen der Metapher: Das Kind wird unter dem Gesichtspunkt seiner Nützlichkeit gesehen. Es ist eine Investition. Seine soziale Existenz wird ausgeblendet. Wachstum und Veränderung sind nicht möglich.

Ausgangspunkt des Spiels ist der Fall eines fiktiven 14-jährigen Drogenhändlers, der vor Gericht erscheinen muss. Die Klasse wird in drei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bereitet ein Plädoyer vor, wie es der Strafverteidiger bzw. die Staatsanwältin halten könnten. Jede dieser Personen hält sich in seinen Bewertungen des jungen Menschen an ein bestimmtes pädagogisches Leitbild, dieses aber direkt zu nennen, ist tabu.

Jede Gruppe erhält nun vom Spielleiter eine Grundmetapher zugeteilt. Diese sind: Das Kind ist a) ein Stück Wachs (Implikationen, die nach Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler mitgeliefert oder von den Spielenden selbst erarbeitet werden können, sind: weich, muss in eine Form gebracht werden, ohne Eigendynamik, ist unvollständig bei der Geburt), b) eine Pflanze (Implikationen: giessen, Schädlinge abhalten, stutzen, gedeiht nach natürlichem Wachstumsplan, verletzlich, reagiert auf seine Umwelt), c) ein wildes Tier (Implikationen: bändigen, abrichten, Willen brechen, wilde Kraft in die Bahnen der Zivilisation lenken).

Das Ziel des Spieles besteht darin, dass jede Gruppe ein überzeugendes Plädoyer vorbereitet und hält, ohne dass die Grundmetapher direkt ausgesprochen wird. Die Aufgabe verlangt von den Lernenden, dass sie die Lexemmetaphern, die «ihr» Kind beschreiben, ebenso rhetorisch wirksam wie unauffällig platzieren.

Das Spiel dient einerseits als Vorbereitung für die reflektierende Auseinandersetzung mit der Metapher. Es kann aber auch Anlass geben zu einer inhaltlichen Diskussion über pädagogische Grundwerte.

3. Analogie in Vergleich und Metapher

Das Vergleichsspiel «Wie ein Ausrufezeichen!» aus Max Frischs Roman «Homo Faber» kann 1) Lernende für die Problematik von Analogieanschlüssen sensibilisieren, wie sie der Metapher zu Grunde liegen. Wie weit sind Vergleiche nachvollziehbar, wie weit nur subjektiv plausibel? Es kann 2) dazu dienen, den Unterschied zwischen Metapher und Vergleich zu thematisieren: Metaphern sind keine Vergleiche, da ihnen der im Vergleichswort «wie» gegebene Hinweise auf ein Tertium Comparationis fehlt. Vergleiche sind auch keine Funktionen des Sprachgebrauchs (Pragmatik) wie Metaphern, da Vergleiche kontextunabhängig funktionieren.

«Wie ein Ausrufezeichen!»

Der Ingenieur Walter Faber, Hauptfigur des Romans «Homo Faber» (1957) von Max Frisch, ist ein emotionsloser Rationalist, der einzig das Sachliche gelten lässt. Nach einer Notlandung in der Wüste erklärt er angesichts der mondbeschienenen Landschaft:

Ich habe mich schon oft gefragt, was die Leute meinen, wenn sie von Erlebnis reden. Ich bin Techniker und gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich sehe alles, wovon sie reden, sehr genau; ich bin ja nicht blind. Ich sehe den Mond über der Wüste Tamaulipas – klarer als je, mag sein, aber eine errechenbare Masse, die um unseren Planeten kreist, eine Sache der Gravitation, interessant, aber wieso ein Erlebnis? Ich sehe die gezackten Felsen, schwarz vor dem Schein des Mondes; sie sehen aus, mag sein, wie die gezackten Rücken von urweltlichen Tieren, aber ich weiss: Es sind Felsen, Gestein, wahrscheinlich vulkanisch, das müsste man nachsehen und feststellen. Wozu soll ich mich fürchten? Es gibt keine urweltlichen Tiere mehr. Wozu sollte ich sie mir einbilden? Ich sehe auch keine versteinerten Engel, es tut mir leid; auch keine Dämonen, ich sehe, was ich sehe: die üblichen Formen der Erosion, dazu meinen langen Schatten auf dem Sand, aber keine Gespenster. Wozu weibisch werden?(Aus: Max Frisch, Homo Faber, Frankfurt: Suhrkamp, S. 24)Der Roman beschreibt die Verwandlung des Technikgläubigen zu einem Menschen, der auch Gefühlen nachgeben kann. Er verliebt sich in Sabeth und die beiden besuchen Griechenland. Hier unterhalten sie sich mit einem fantasievollen Spiel:

Ich habe ja nicht gedacht, daß die Nacht in Griechenland so kalt sein würde, eine Nacht im Juni, geradezu naß. Und dazu keine Ahnung, wohin er uns führen wird, ein Saumpfad zwischen Felsen hinauf, steinig, staubig, daher im Mondlicht weiß wie Gips. Sabeth findet: Wie Schnee! Wir einigen uns: Wie Joghurt! Dazu die schwarzen Felsen über uns. Wie Kohle! finde ich, aber Sabeth findet wieder irgend etwas anderes, und so unterhalten wir uns auf dem Weg, der immer höher führt. Das Wiehern eines Esels in der Nacht: Wie der erste Versuch auf einem Cello! findet Sabeth, ich finde: Wie eine ungeschmierte Bremse! Sonst Totenstille; die Hunde sind endlich verstummt, seit sie unsere Schritte nicht mehr hören. Die weissen Hütten von Korinth: Wie wenn man eine Dose mit Würfelzucker ausgeleert hat! Ich finde etwas anderes, bloß um unser Spiel weiterzumachen. Eine letzte schwarze Zypresse. Wie ein Ausrufezeichen! findet Sabeth, ich bestreite es; Ausrufzeichen haben ihre Spitze nicht oben, sondern unten. Wir sind die ganze Nacht gewandert. Ohne einen Menschen zu treffen. Einmal erschreckt uns Gebimmel einer Ziege, dann wieder Stille über schwarzen Hängen, die nach Pfefferminz duften, Stille mit Herzklopfen und Durst, nichts als Wind in trockenen Gräsern: Wie wenn man Seide reißt! findet Sabeth, ich muss mich besinnen, und oft fällt mir überhaupt nichts ein, dann ist das ein Punkt für Sabeth, laut Spielregel. Sabeth weiss fast immer etwas.(S.151f.)Arbeitshinweise

1. Spielen Sie zu zweit das Spiel, das Walter Faber und Sabeth spielen. Welche Erfahrungen machen Sie dabei?

2. Diskutieren Sie die Aussage Fabers, wonach eine nicht-sachliche Sichtweise «weibisch» sei.

Übersicht: Eigenname, Begriff und Metapher (E1)

Eigennameidentifiziert Personen, Orte, Dinge etc.Beispiele: Julia Berger, Eiffelturm, Rom Begriffverbindliche Zuordnung von Wort und Vorstellung. Beispiel: Tisch = «Tisch»prägt und widerspiegelt die Welteinteilung einer Sprachgemeinschaftdient der Unterscheidung. Beispiele: Kraut – Unkraut; Säugetiere – Fische Fachbegriff (Terminus)durch ausdrückliche Definition bestimmt. Beispiel: Arbeit = Kraft x Weg (Physik), Leistung, die einen Preis hat (Ökonomie) MetapherWortgebrauch im übertragenen Sinn setzt Übertragungseffekt zwischen begrifflich getrennten Sinnbereichen in Gang. Beispiel: Firmen«heirat»lebendige MetapherBewusstsein eines Übertragungseffekts beim Gebrauch. Beispiel: «Das Konzert war ein Feuerwerk.»tote MetapherMetapher, die den Übertragungscharakter verloren hat – also zum Begriff geworden ist – aber als Metapher rekonstruiert werden kann. Beispiel: Buch«rücken»lexikalisierte MetapherTote Metapher, die als Zweitbedeutung in den Begriffswortschatz eingegangen ist. Beispiel: Schloss (im Sinn einer Burg, die ein Tal abschliesst)Was ist eine Metapher? Ihre gedankenleitende Wirkung (E2)

Wortherkunft: Übertragung

Das griechische Wort «Metapher» geht auf metá = herüber und phérein = tragen zurück und bedeutet so viel wie Übertragung. Die Metapher «Die Sonne lacht» überträgt das Verb «lachen» aus dem Zusammenhang «Mensch» in den Zusammenhang «Himmelskörper». Im metaphorischen Sprachgebrauch werden zwei getrennte Sinnbereiche in einen ungewohnten, oft kreativen und überraschenden Zusammenhang gerückt.

Metaphorische Aussagen sind zweideutig

Metaphern sind, wenn man sie wörtlich nimmt, falsche Aussagen. Anders als der Mensch kann ja die Sonne nicht wirklich lachen. Im Unterschied zu direkten Aussagen, die dem gewohnten Sprachgebrauch folgen, zeichnen sich Metaphern durch Zweideutigkeit aus. Ähnlich wie die Ironie macht die Metapher Aussagen, die man umdeuten muss. Deshalb können kleine Kinder, die den gewöhnlichen Sprachgebrauch erst lernen, Metaphern noch nicht verstehen. (Sie denken z.B., ein «harter Mensch» fühle sich hart wie ein Stein an.)

Metaphern fordern dazu auf, Ähnlichkeiten zu erkennen

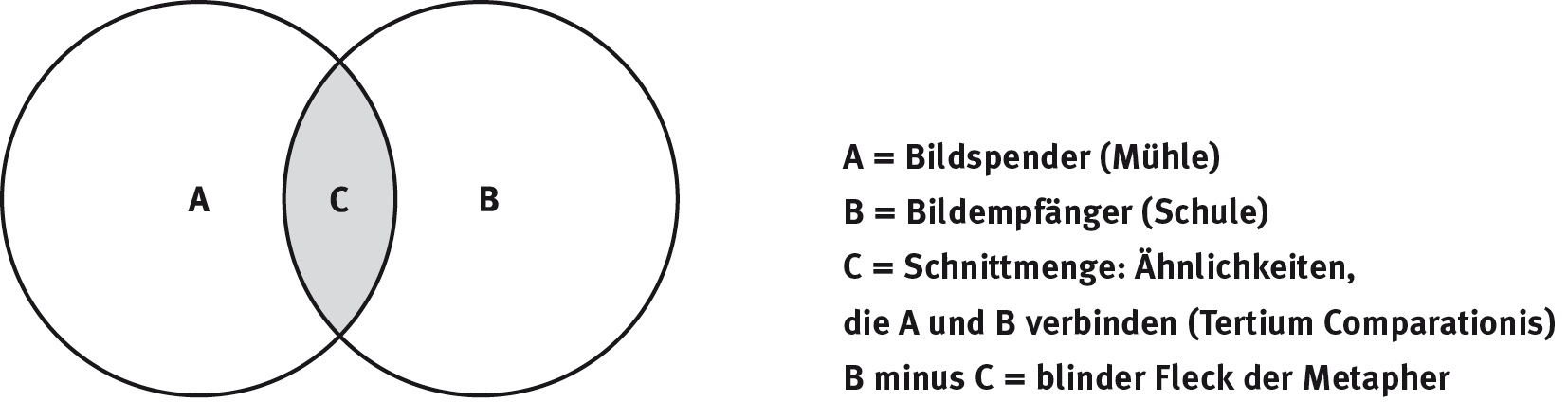

Was aber führt uns dazu, Metaphern dennoch nicht als Unsinn aufzufassen? Man kann Metaphern als Aufforderungen verstehen, Ähnlichkeiten zwischen begrifflich getrennten Vorstellungen zu erkennen, zum Beispiel zwischen der Sonne und einem lachenden menschlichen Gesicht. Wir verstehen eine Metapher, wenn es uns gelingt, Merkmale eines Gegenstandes (des sog. Bildspenders) auf den anderen Gegenstand (den sog. Bildempfänger) zu beziehen. In der Metapher «Die Schule ist eine Mühle», zum Beispiel, ist die Schule Bildempfängerin für die Bildspenderin Mühle.

Die Metapher zeigt uns einen Gegenstand im Lichte eines anderen

Die Metapher setzt in unserem Denken ein Suchprogramm in Gang, bei dem wir die Vorstellungen des einen Gegenstandes als Filter oder Brille benützen, durch den hindurch wir den anderen sehen. Im genannten Beispiel sehen wir also die Schule, als ob sie eine Mühle wäre. Durch diese Filterung werden bestimmte Aspekte des Bildempfängers (der Schule) hervorgehoben, andere aber in den Hintergrund gerückt oder ausgeblendet.

Metaphern haben eine gedankenleitende Wirkung

Die Metapher kann auf diese Weise eine gedankenleitende Wirkung entfalten, deren wir uns oft nicht bewusst sind. Die Metapher «Die Schule ist eine Mühle» hebt jene Aspekte der Schule hervor, die die Schule als quälende Routine darstellen, in der einzelne Körner (Lernende) zu Mehl verarbeitet (d.h. zerdrückt und gleich gemacht) werden; ausgeblendet aber werden die Aspekte des Lernens, der Selbstentfaltung und der Gemeinschaft, die ebenso zur Schule gehören.

Metaphern haben blinde Flecken

Solche durch die Metapher hervorgerufenen Bedeutungseffekte werden Implikationen oder Folgerungen genannt. Jene Aspekte, die durch die Metapher ausgeblendet werden, bezeichnen wir als ihre blinden Flecken. Machen wir uns diese blinden Flecken einer Metapher bewusst, können wir ihre gedankenleitende Wirkung durchschauen.

Um die blinden Flecken einer Metapher aufzuspüren, fragen wir, welche Merkmale eines Gegenstandes durch die Brille der Metapher hervorgehoben und welche in den Hintergrund gedrängt werden. Dazu kann uns der Vergleich mit einer zweiten Metapher helfen. Beispiel: 1. Metapher: Die Schule ist eine Mühle. 2. Metapher: Die Schule ist eine Arena.

Arbeitshinweise

3. Unterstreichen Sie im obigen Text «Was ist eine Metapher?» Ausdrücke, die metaphorisch verwendet werden. Warum werden in Sachtexten Metaphern leicht übersehen?

4. Lassen Sie sich von einigen der folgenden Metaphern zu einer Zeichnung anregen, welche die Verschmelzung zweier Sinnbereiche sichtbar macht.

5. Versuchen Sie einige der obigen Metaphern in wörtliche Rede zu übertragen. Beispiel: «Das Netz der Terroristen» = «Zusammenarbeit der Terroristen». Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse in der Klasse. Was stellen Sie fest?

6. Was führt uns dazu, Metaphern zu gebrauchen?

7. Vergleichen Sie die folgenden Metaphern mit den Metaphern im obigen Kasten. Warum sind sie unverständlich? Was lehren uns diese Gegenbeispiele über Metaphern?

Der Präsident ist ein Spiegelei. Der Mensch ist eine Tasse. Vegetarische Musik.

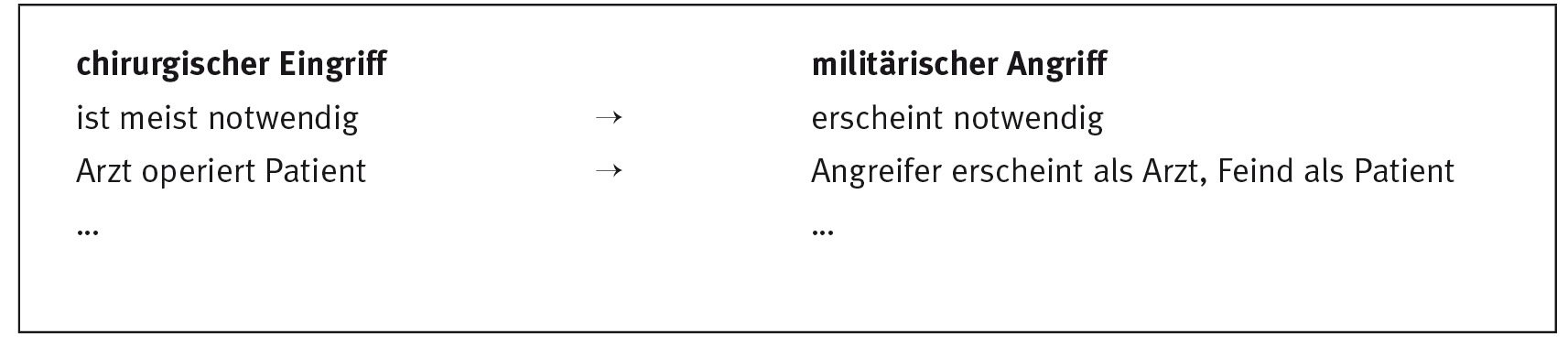

8. Zeigen Sie die gedankenleitende Wirkung der Metapher «Militärische Angriffe sind chirurgische Eingriffe» auf. Welche Aspekte des Krieges werden hervorgehoben, welche verdeckt (blinde Flecken)? Listen Sie zuerst Merkmale eines chirurgischen Eingriffs auf und halten Sie dann fest, welche Bedeutungsveränderung diese Merkmale erfahren, wenn sie ins Bedeutungsfeld «militärischer Angriff» übertragen werden.

Metaphern schlagen Gedankenbrücken (E3)

Metaphern schlagen Gedankenbrücken zwischen zwei Bereichen, die wir gewöhnlich als getrennt wahrnehmen. Dazu gehören zum Beispiel Mensch und Tier, Lebewesen und Maschine, Wirtschaft und Religion etc.

Arbeitshinweise

Untersuchen Sie, woher die folgenden Metaphern ihre Bildspender holen, und notieren Sie die Wissensbereiche, die durch die Metaphern verbunden werden:

Beispiel: «Die Wirtschaft wächst.»: Wir sehen die Wirtschaft, als ob sie ein Lebewesen wäre.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.