Полная версия

In Bildern sprechen

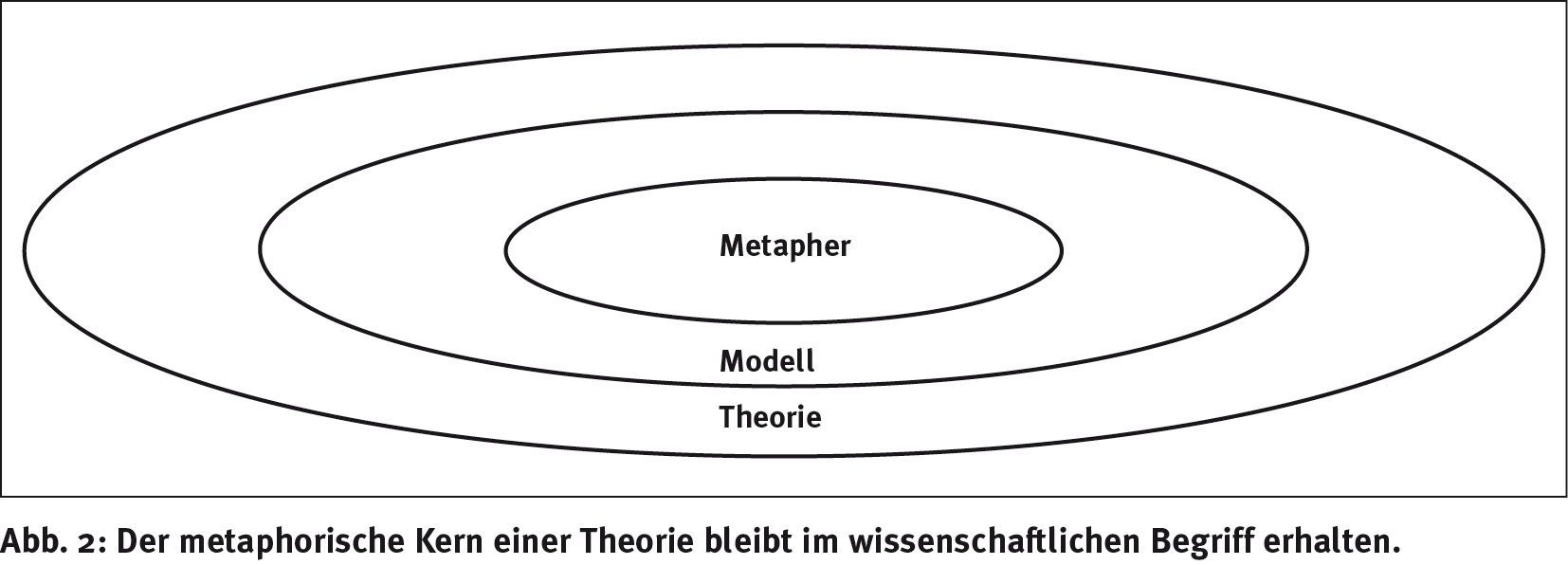

Auffällig an diesem Vorgang ist das Muster der metaphorischen Übertragung, das ihm zu Grunde liegt: Das Unerforschte (Benzolstruktur) gewinnt Gestalt im Lichte des Bekannten (Schlange), das als «Filter» (Black) das Forschungsfeld strukturiert. Die Metapher (Schlange) liefert die Leitvorstellung, unter der ein Gegenstand (chemisches Phänomen) interpretiert wird. Die Metapher bleibt als Kern im Modell (der ringförmigen Benzolstruktur) enthalten.

Der metaphorische Entdeckungsvorgang besitzt folgende logische Struktur: Das für den Bildspender charakteristische Aussagesystem (Blacks System von assoziierten Gemeinplätzen: hier die Schlange) gibt in seinen Implikationen ein Modell ab für die dem Untersuchungsgegenstand (Bildempfänger: hier chemisches Phänomen) unterstellten Zuschreibungen. Der Untersuchungsgegenstand wird verstanden in Analogie zum Modell. Mit dem Modell stellt sich die Frage, worin sich Bildspender und Bildempfänger gleichen (positive Analogie: z.B. Kreisform der Schlange) und worin sie sich unterscheiden (negative Analogie: z.B. ihre Giftzähne). Modelle sind kontrollierte metaphorische Übertragungen von Merkmalen (Denotationen, Konnotationen, Assoziationen) des Bildspenders auf die zu erklärenden Gegenstände. Man kann auch sagen, sie sind explizite, dem Gegenstand adäquate Metaphern.

Metapher als Spitze eines untergetauchten Modells

Nach Max Black ist jede Metapher «die Spitze eines untergetauchten Modells», das im wissenschaftlichen Modell noch genauer ausgeführt wird (Black 1977, S. 396). Die Kraft der Metapher, Ungeklärtes in Begriffen des Bekannten vor Augen zu führen, macht sie zum unverzichtbaren Denkmittel des Forschens. Der ihr eigene Als-Ob-Vorbehalt kommt ihr hierbei zustatten: Die Metapher sagt nicht, wie die Dinge sind, sondern wie sie sein könnten, trägt also den Charakter einer Hypothese. Mary Hesse definiert Entdeckungen als «metaphorische Neubeschreibungen» (Hesse 1966 und Debatin 1996). Die oben genannten Beispiele (Welle, Kern, Feld) zeigen, dass diese Neubeschreibung häufig den Weg über metaphorische Anleihen aus der Alltagswelt nimmt; manchmal werden Metaphern aber auch aus anderen Wissenschaftsbereichen bezogen (z.B. Informatik → Psychologie).

Theoriekonstitutive Funktion

Metaphern als Grundbestände der Sprache

Manche modellbildenden Metaphern werden später Teil von Theorien. Theorien sind geordnete Satzsysteme, die das Wissen in einem Gegenstandsbereich zusammenfassend darstellen, um es lehren und lernen zu können (Janich u. Weingarten 1999, S. 84). Als theoriekonstitutive Metaphern gelten im Sinne Blumenbergs «Grundbestände der Sprache» (Blumenberg 1960, S. 288f.), d.h. fundamentale oder absolute Metaphern, die nicht ersetzbar sind, weil sie die «Leitdifferenz» setzen, unter der eine Theorie gedacht wird (Debatin 1996, S. 87). Diese liegt vor, wenn neue Gegenstandsbereiche auf paradigmatische Weise durch Metaphern erschlossen werden. Besondere Beachtung gefunden haben zum Beispiel die Computermetaphern in der Psychologie und Kognitionswissenschaft (Gehirn als informationsverarbeitendes Netzwerk), die Planetenbahnmetapher im Bohr’schen Atommodell (Elektronen kreisen um den Atomkern) oder die Kampfmetapher im Darwinismus («struggle for existence»). Solche Metaphern können durch ihre Implikationen weitere Forschungsfragen aus sich herausspinnen. Beispiel: Das Gehirn ist ein Computer. Folgefragen: Wie und wo werden im Gehirn Informationen gespeichert? Kann sich das Gehirn selbst programmieren? Wie sind die verschiedenen Gehirnregionen miteinander vernetzt?

Fachbegriffe können zu Dogmen werden

Hat eine wissenschaftliche Metapher die in einer Wissenschaft gängigen Methoden der Rechtfertigung (z.B. experimentelle Prüfung, Integration in eine Theorie, Anerkennung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft) durchlaufen, «stirbt» sie und kann so zum Fachbegriff avancieren. Sie wird normiert und geht in Schul- und Handbücher ein. Im Laufe dieses Vorgangs kann sie auch zum Dogma werden. Dies ist dann der Fall, wenn vergessen geht, dass sich ein Begriff metaphorischen Vermittlungen verdankt und keinen theorieunabhängigen Zugang zur Wirklichkeit garantiert, wie dies Alltagsbegriffe wie etwa Tisch oder Baum tun.

Metaphern in der Wissenschaft sind letztlich unüberwindbar

Die Metaphorizität eines wissenschaftlichen Terminus bleibt aber auch dann noch bewahrt, wenn er auf Fakten verweist. Die im Anwendungsbereich gewonnenen Erkenntnisse bleiben gebunden an die mit der Metapher ursprünglich eingeführte Hypothese. Dass Metaphern im Spiel sind, wird zum Beispiel dann deutlich, wenn es konkurrierende Begriffe gibt, wie etwa in der Mikrophysik des Lichts das Nebeneinander der Begriffe «Welle» und «Partikel» zeigt. Dass Metaphern in der Wissenschaft letztlich unüberwindbar sind, ist auch daraus ersichtlich, dass sich die Wissenschaftssprache immer wieder durch metaphorischen Gebrauch ausdehnen und umorientieren muss, soll der wissenschaftliche Prozess nicht zum Stillstand kommen (Bühl 1984, S. 147).

Didaktische Funktion

Innerhalb der Sprache der Wissenschaft können Metaphern auch weitere Funktionen tragen. Die wichtigste davon ist die didaktische Funktion. Hier steht die metaphorische Übertragung im Dienst der Wissensvermittlung. Es geht also darum, Laien ein Fachwissen nahe zu bringen, indem man es in alltagsnahe Metaphern übersetzt. (So werden Transportprozesse in der Zelle als «Zelltaxi» beschrieben oder die «ökologische Nische» als «Planstelle» der Natur oder «Beruf» eines Organismus.)

Im Unterschied zu theoriekonstitutiven Metaphern, die letztlich Fakten schaffen, sind didaktische Metaphern Fakten erklärend. Die didaktische Funktion der Metapher wird in den Kapiteln «Metaphern des Gedächtnisses» und «Dolly – die identische Kopie» behandelt.

5. Metaphernreflexion und Interdisziplinarität

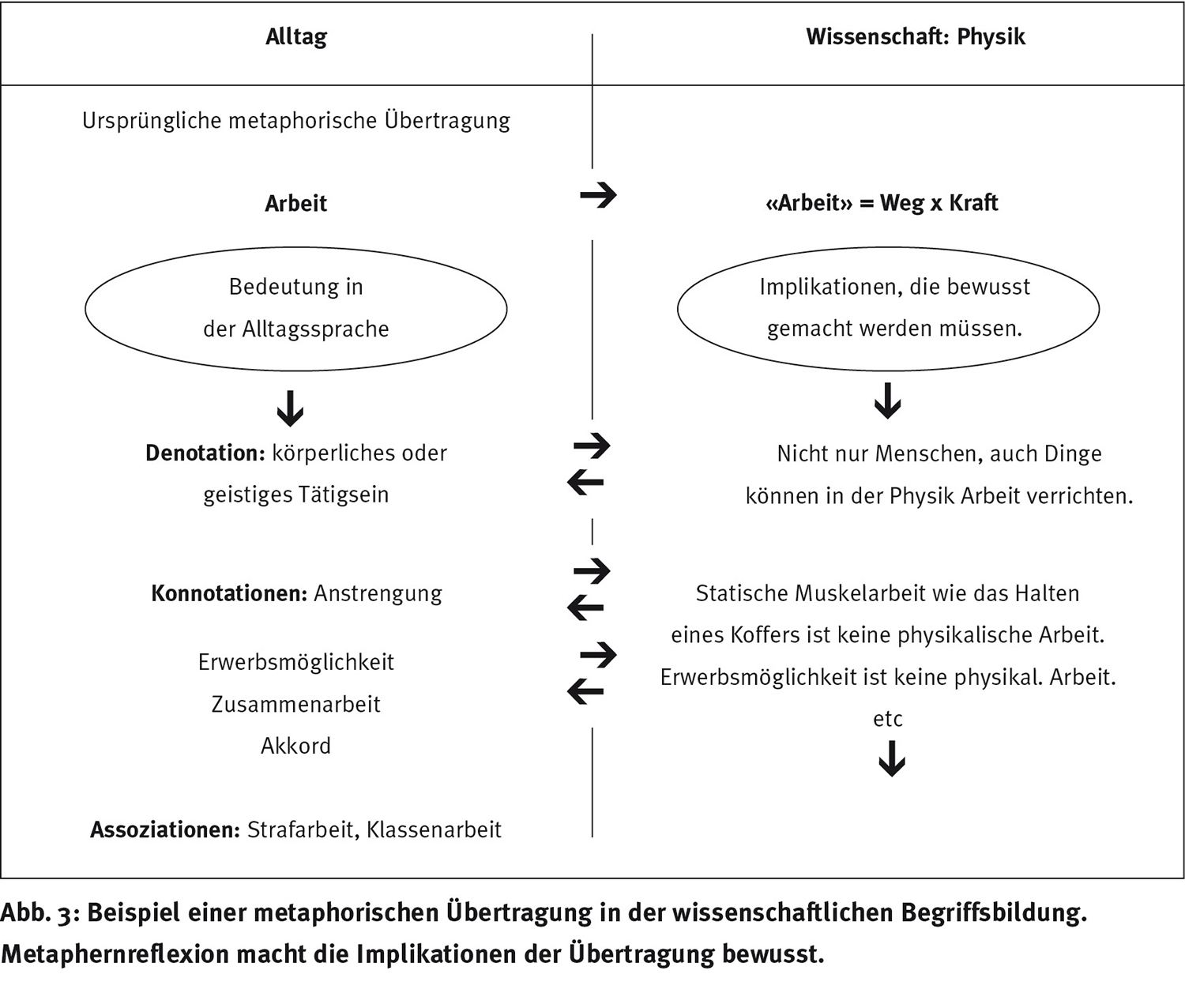

Wissenschaftliche Begriffe schliessen Alltagsimplikationen aus

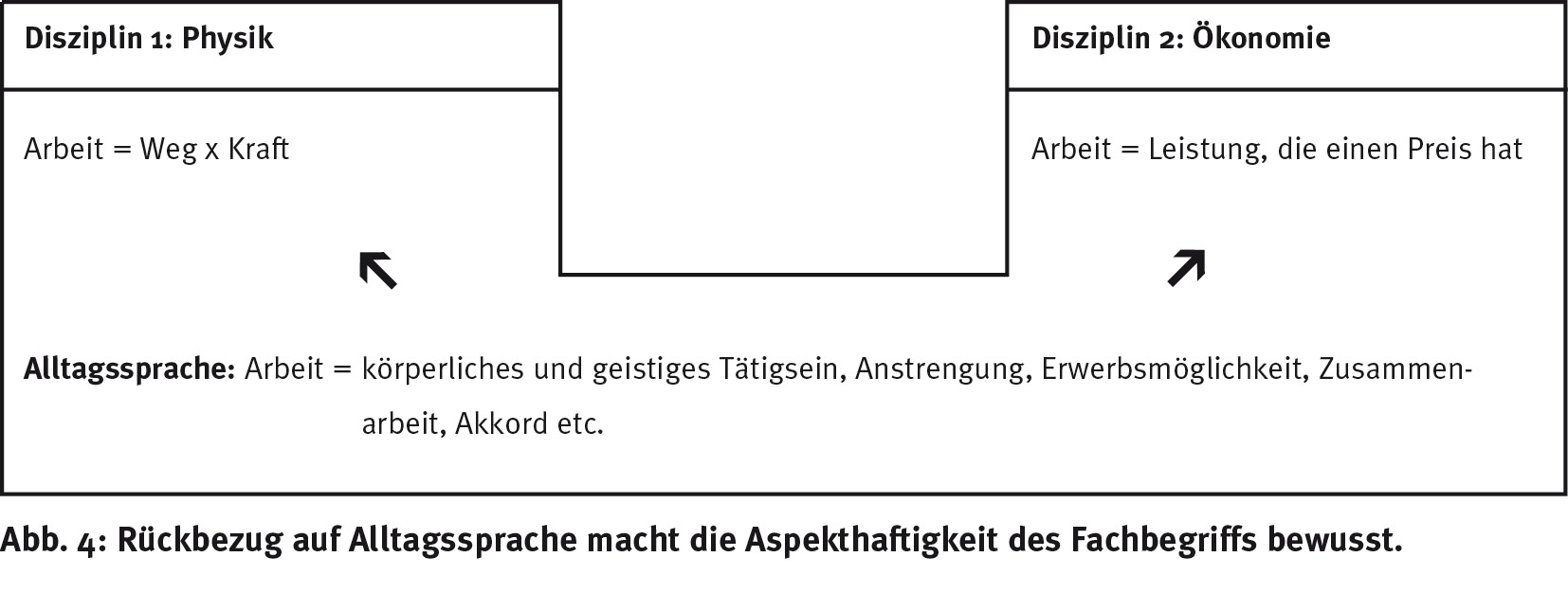

Wissenschaftliche Metaphern sind janusköpfig. Aus der Innensicht eines Faches besitzen sie den Status von Fachbegriffen (Termini). Zu Fachbegriffen macht sie ihre explizite Definition. Diese verleiht ihnen transsubjektive Geltung und stabilisiert sie – zumindest weitgehend – in ihrem Gebrauch. Beispiel: Die Physik definiert Arbeit als Weg x Kraft. Alltagsimplikationen wie Anstrengung und Erwerbsmöglichkeit sind dabei ausgeblendet. Wissenschaftliche Metaphern bleiben aber – auch wenn sie zu Fachbegriffen geworden sind – in ihrem Kern an ihre Modellfunktion gebunden, die ursprünglich durch eine metaphorische Übertragung zustande kam. Die begriffliche «Abdichtung» wissenschaftlicher Begriffe gegen ihre Implikationen aus der Alltagssprache bereitet vor allem Lernenden oft Schwierigkeiten. Im Literaturunterricht ist ein «romantischer Roman» mehr als nur gefühlvoll, er ist ein Werk aus der Romantik. Ein «tragisches Stück» beschreibt den verhängnisvollen Konflikt zwischen dem Individuum und dem übermächtigen Schicksal, ist also mehr als «traurig». Die ökologische «Nische» der Biologie meint kein räumliches Phänomen, sondern den komplexen Zusammenhang zwischen Organismus und Umwelt.

Ohne klare Fachbegriffe gibt es keine wissenschaftliche Rationalität. Fachbegriffe verleihen wissenschaftlichen Aussagen Klarheit und legen die Grenzen von Disziplinen fest. Die Verabsolutierung von Fachbegriffen kann aber auch Irrtümer und Mythen erzeugen. Geht vergessen, dass ein Terminus einen metaphorischen Kern enthält, entsteht der Glaube, dass man mit ihm direkt bei den Dingen sei, das heisst, auf eine vorgängig existierende Ordnung der Dinge zugreife. Eine Zelle ist dann wirklich ein Grund«baustein» des Lebens, das Gedächtnis ein «Speicher», ein Affe ein «höheres» Tier als ein Fisch. Die Gegenstände der Wissenschaft und ihrer Disziplinen erscheinen als naturgegeben, Dinge und Denkweisen sind ideologisch fixiert.

Metaphernreflexion führt von der Wissenschaft in die Alltagswelt

Fächerübergreifend im engeren Sinn wird Metaphernreflexion dann, wenn sie sich mit wissenschaftlichen Termini metaphorischen Ursprungs befasst. Der Weg der Reflexion führt dann meist von der Wissenschaft in die Alltagssprache, von wo wissenschaftliche Metaphern Vorstellungen in die Wissenschaft importieren (Zell«bausteine» erinnern an ein Bauwerk, Gedächtnis«speicher» an einen Kornspeicher oder Computer). Diese anschauliche Alltagswelt, in der wir leben und handeln, bildet den Boden, von dem die Fachwissenschaften ausgehen, wenn sie das Unbekannte metaphorisch erkunden. Die Alltagssprache bleibt also der verlässlichste Boden, der die verschiedenen Fachsprachen untereinander verbindet.

Fachliche Brillen

austauschen

Dies bedeutet, dass der Weg der Reflexion zunächst von den wissenschaftlichen Metaphern zurück in die Alltagssprache führt. Konkret ist dies folgendermassen zu verstehen: Interdisziplinär arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bzw. Lernende haben es bekanntlich mit mehreren disziplinären «Brillen» zu tun. Sie müssen sich erstens der eigenen bzw. der neu erlernten Perspektive (und durch Reflexion ihrer blinden Flecken) vergewissern, und sie müssen zweitens, zumindest was die ersten Schritte angeht, die eigene fachliche Brille nach Bedarf austauschen können. Das verlangt von ihnen, dass sie den Weg, der zur jeweiligen besonderen Perspektive führt, bildlich gesprochen, auch «rückwärts» gehen können, um sich aus der wiedergewonnenen Alltagssicht heraus eine andere Spezialperspektive anzueignen (vgl. Schneider 1993).

Eine gymnasiale Wissenschaftspropädeutik gewinnt ihre Bedeutung vor diesem Hintergrund. Ergebnisse der neueren Wissenschaftsforschung (z.B. Defila und di Guilio 1996 und Klein 1996, S. 216–25) und neuere Ansätze der Allgemein- und Fachdidaktik weisen darauf hin, dass erfolgreiche Interdisziplinarität nicht allein bei Fragen der äusseren Unterrichtsorganisation ansetzen sollte, sondern auch auf dem Wissen über die Grundlagen der eigenen Disziplin aufbaue (Bastian et al. 2000, S. 99ff; Golecki 1999, S. 26f; Huber 1998 und 1999). Interdisziplinarität setzt Disziplinarität voraus. Nur wer die spezifische Gerichtetheit des eigenen disziplinären Zugangs erkennt, wird sein Fachwissen reflektieren und den Perspektiven anderer Wissenschaften öffnen können. Dies bedeutet: Interdisziplinarität verlangt neben Disziplinarität auch «Distanz zur Disziplin» (Schneider 1993), eine Distanz, die den Blick frei gibt zu erkennen, in welcher Weise das eigene Fach seinen Untersuchungsgegenstand konstituiert und was es unter diesen Bedingungen nicht wissen kann (Mittelstrass 1987; Gudjons 1997).

Reflexion metaphorischer Fachbegriffe kann Lernende dazu befähigen, die begrifflich abgesteckten Reichweiten und Grenzen von Schulfächern zu erkennen. Auch bloss exemplarische Einsicht, dass Sachwissen durch Sprache vermittelt ist, kann im Bewusstsein der Lernenden eine prägende Transferwirkung auslösen.

Eine didaktisch vermittelte Metaphernreflexion ersetzt nicht eine spätere universitäre Wissenschaftspropädeutik, löst aber die vielfach erhobene Forderung nach Sprachreflexion als eine der Voraussetzungen interdisziplinären Arbeitens ein (Huber 1996, S. 145; Tangemann 1980, S. 40; Tenbruck 1988, S. 18).

Das Konzept von Interdisziplinarität, das diesem Lehrmittel zu Grunde liegt, lässt sich demnach – in Anlehnung an Mittelstrass – Interdisziplinarität von unten nennen. Wer nicht interdisziplinär gelernt hat, kann später auch nicht interdisziplinär forschen (Mittelstrass 1987).

Literaturhinweise

Bastian, Johannes und Arno Combe et. al. (2000). Profile in der Oberstufe. Fächerübergreifender Projektunterricht in der Max-Brauer-Schule Hamburg. Hamburg: Bergmann-Helbig.

Black, Max (1954). Die Metapher. In: Haverkamp 1996. S. 55–79.

Ders. (1977). Mehr über die Metapher. In: Haverkamp 1996. S. 379–413.

Blumenberg, Hans (1960). Paradigmen zu einer Metaphorologie. In: Haverkamp 1996. S. 285–314.

Ders. (1971). Beobachtungen an Metaphern. In: Archiv für Begriffsgeschichte (15). S. 161–214.

Ders. (1980). Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Bono, James (1990). Science, Discourse and Literature: The Role/Rule of Metaphor in Science. In: Stuart Peterfreud Ed. Literature and Science: Theory and Practice. Boston: Northeastern University Press.

Bühl, Walter L. (1984). Die Ordnung des Wissens. Berlin: Duncker und Humblot.

Danneberger, Lutz et al. Hrsg. (1995). Metapher und Innovation. Bern: Haupt.

Debatin, Bernhard (1996). Die Modellfunktion der Metapher und das Problem der «Metaphernkontrolle». In: Hans-Julius Schneider. Hrsg. Metapher, Kognition, Künstliche Intelligenz. München: Wilhelm Fink. S. 83–103.

Defila, Reto und Antoinetta di Guilio (1996). Voraussetzungen zu interdisziplinärem Arbeiten und Grundlagen ihrer Vermittlung. In: Balsinger, Ph. W., R. Defila, A.di Guilio. Hrsg. (1996). Ökologie und Interdisziplinarität – eine Beziehung mit Zukunft? Basel [etc.]: Birkhäuser. S. 125–142.

Donald Davidson (1976). Was Metaphern bedeuten. In: Ders.: Wahrheit und Interpretation. Frankfurt/M.: Suhrkamp. S. 343–371.

Drewer, Petra (2003.Die kognitive Metapher als Werkzeug des Denkens. Zur Rolle der Analogie bei der Gewinnung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnis. Tübingen: Narr.

Golecki, Reinhard (1999). Ziele und Formen fächerverbindenden Unterrichts auf der gymnasialen Oberstufe. In: Ders. Hrsg. Fächerverbindender Unterricht auf der gymnasialen Oberstufe. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. S. 19–40.

Gessinger, Joachim (1992). Metaphern in der Wissenschaftssprache. In: Bungarten, Theo. Hrsg. Beiträge zur Fachsprachenforschung. Tostedt: Attikon. S. 29–56.

Gloy, Karen (2000). Versuch einer Logik des Analogiedenkens. In: Karen Gloy u. Manuel Bachmann. Hrsg. Das Analogiedenken. Vorstösse in ein neues Gebiet der Rationalitätstheorie. Freiburg und München: Karl Alber. S. 298–323.

Gudjons, Herbert (1997). Verbinden – Koordinieren – Übergreifen: Qualifizierter Fachunterricht oder fächerübergreifendes Dilettieren? In: Pädagogik 9.

Habel, Werner (1990). Wissenschaftspropädeutik. Untersuchungen zur gymnasialen Bildungstheorie des 19. und 20. Jahrhunderts. Köln u. Wien: Böhlau.

Habermas, Jürgen (1981). Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. II. Zur Funktion der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Haverkamp, Anselm Hrsg. (1996). Theorie der Metapher. 2. Auflage. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.

Herzog, Walter (1983). Plädoyer für Metaphern. In: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik 59. S. 299–332.

Hesse, Mary (1966). Models and Analogies in Science. Notre Dame (Quebec): Notre Dame University Press.

Hesse, Mary (1995). Models, Metaphors and Truth. In: Radman, Zdravko ed. From a Metaphorical Point of View. A Multidisciplinary Approach to the Cognitive Content of Metaphor. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Huber, Ludwig (1998). Fächerübergreifender Unterricht – auch auf der Sekundarstufe II? In: Duncker, Ludwig u. Walter Popp. Hrsg. (1998) Fächerübergreifender Unterricht in der Sekundarstufe I und II. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. S. 18–33.

Huber, Ludwig (1999). Vereint, aber nicht eins: Fächerübergreifender Unterricht und Projektunterricht. In: Hänsel, Dagmar Hrsg. Projektunterricht. Weinheim und Basel: Beltz S. 31–53.

Huber, Ludwig (1994). «Wissenschaftspropädeutik» – eine unerledigt Hausaufgabe der Allgemeinen Didaktik. In: Meyer, Meinert A., Plöger, Wilfried (Hrsg.) Allgemeine Didaktik, Fachdidaktik und Fachunterricht. Weinheim u. Basel: Beltz S. 243–253

Janich, Peter u. Michael Weingarten (1999). Wissenschaftstheorie der Biologie. München: Fink.

Junge, Matthias. Hrsg. (2010). Metaphern in Wissenskulturen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Katthage, Gerd (2006). Lernen mit Metaphern. Gedichte Lesen – Sprache reflektieren – Vorstellungen bilden. Hohengehren: Schneider.

Katthage, Gerd (2003). Didaktik der Metapher: Perspektiven für den Deutschunterricht. Hohengehren: Schneider.

Klein, Julie Thompson (1996). Crossing Boundaries. Knowledge, Disciplinarities, and Interdisciplinarities. Charlottesville and London: University of Virginia Press.

Kroß, Matthias; Zill, Rüdiger, Hrsg. (2011). Metapherngeschichten. Perspektiven einer Theorie der Unbegrifflichkeit. Berlin: Parerga.

Kurz, Gerhard (1988). Metapher, Allegorie Symbol. 2. Auflage. Göttingen: Vanderhoeck.

Lakoff, George and Mark Johnson (1980). Metaphors We Live By. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lakoff, George (1987). Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago: The University of Chicago Press.

Lepenies, Wolf (1991). Die Einheit der Wissenschaft – An einem Ort und für ein Jahr: Interdisziplinarität und Institute for Advanced Study. In: Einheit der Wissenschaft. Internationales Kolloquium der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Bonn, 25.–27. Juni 1990. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Liebert, Wolf-Andreas (1992). Metaphernbereiche in der deutschen Alltagssprache. Kognitive Linguistik und Perspektiven einer kognitiven Lexikographie. Frankfurt/M.: Lang.

Liebert, Wolf-Andreas (2002). Metaphorik und Wissenstransfer. Der Deutschunterricht 5. S. 63–74.

Löffler, Heinrich (1998). Linguistische Grundlagen. 2., überarbeitete Auflage. Aarau, Frankfurt/M., Salzburg: Sauerländer.

Maasen, Sabine and Peter Weingart (2000). Metaphors and the Dynamics of Knowledge. London and New York: Routledge.

Mittelstrass, Jürgen (1987). Die Stunde der Interdisziplinarität? In: Kocka, Jürgen. Hrsg. Interdisziplinarität. Frankfurt/M.: Suhrkamp. S. 152–158.

Niederhauser, Jürg (1995). Metaphern in der Wissenschaftssprache als Thema der Linguistik. In: Lutz Danneberger et al. Hrsg. Metapher und Innovation. Bern: Haupt. S. 290–298.

Nieraad, Jürgen (1977). «Bildgesegnet und Bildverflucht». Forschungen zur sprachlichen Metaphorik. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.

Ogden, C. K. u. I. A. Richards (1966). 10. Auflage. The Meaning of Meaning. London. Routledge and Keagen.

Ortony, Andrew. Ed. (1995). Metaphor and Thought. Second Edition. Cambridge. Cambridge University Press.

Rolf, Eckhard (2005) Metapertheorien. Typologie, Darstellung, Bibliographie. Berlin: de Gruyter

Saussure, Ferdinand de (1967). Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaften (aus dem frz. Orig. von 1916 übers.) Berlin: Walter de Gruyter.

Schneider, Hans Julius (1988). Interdisziplinarität: Floskel oder Notwendigkeit? In: Universitas. Sonderedition zur 500. Ausgabe. S. 12–15.

Ders. (1993). Distanz zur Disziplin. Besonderheiten interdisziplinären Arbeitens. In: Universitas 4. S. 362–372.

Tangemann, H. G. (1980). Probleme der Interdisziplinarität in der Praxis. In: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie 1. S. 37–42.

Tenbruck, F. H. (1980). Sinn und Unsinn der Interdisziplinarität. In: Universitas. Marksteine. Sonderedition zur 500. Ausgabe. S. 16–20.

Weinrich, Harald (1967). Semantik der Metapher. In: Folia Linguistica 1. Auch in: Ders. (1976). Sprache in Texten. Stuttgart: Klett. S. 317–327.

Wirth, Theo, Christian Seidl, Christian Utzinger (2009). Sprache und Allgemeinbildung. Neue und alte Wege für den alt- und modernsprachlichen Unterricht am Gymnasium. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürichs.

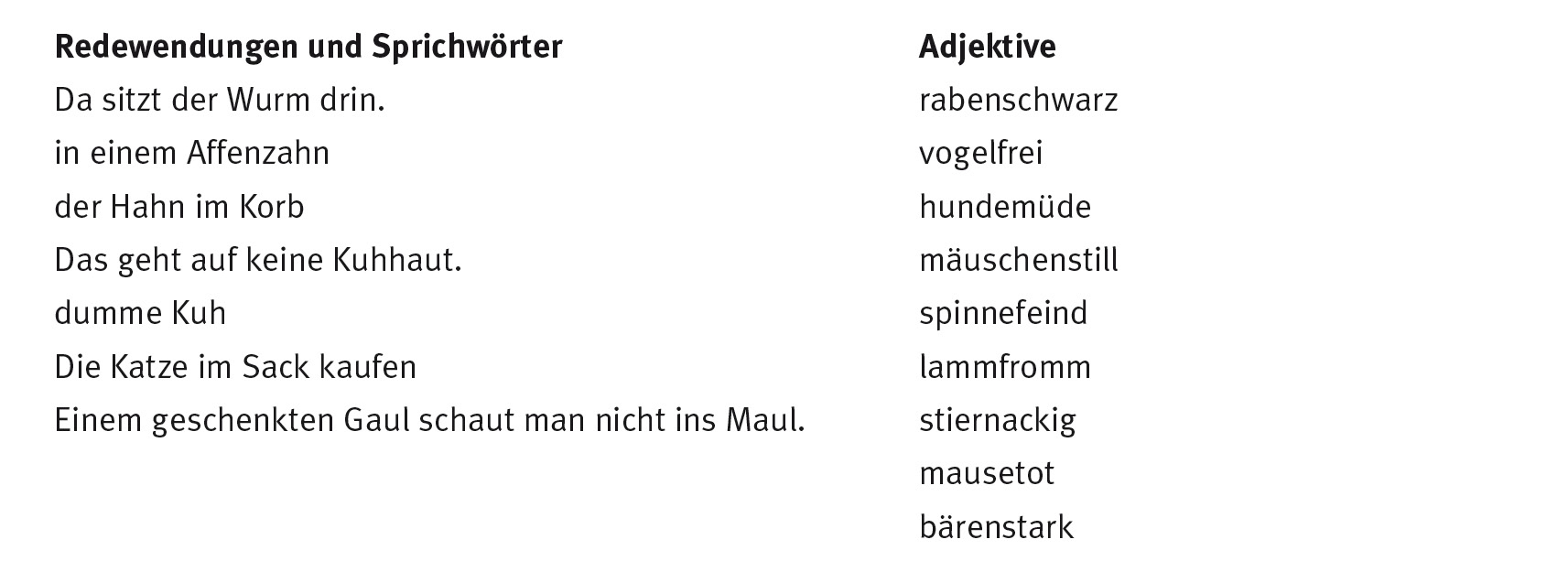

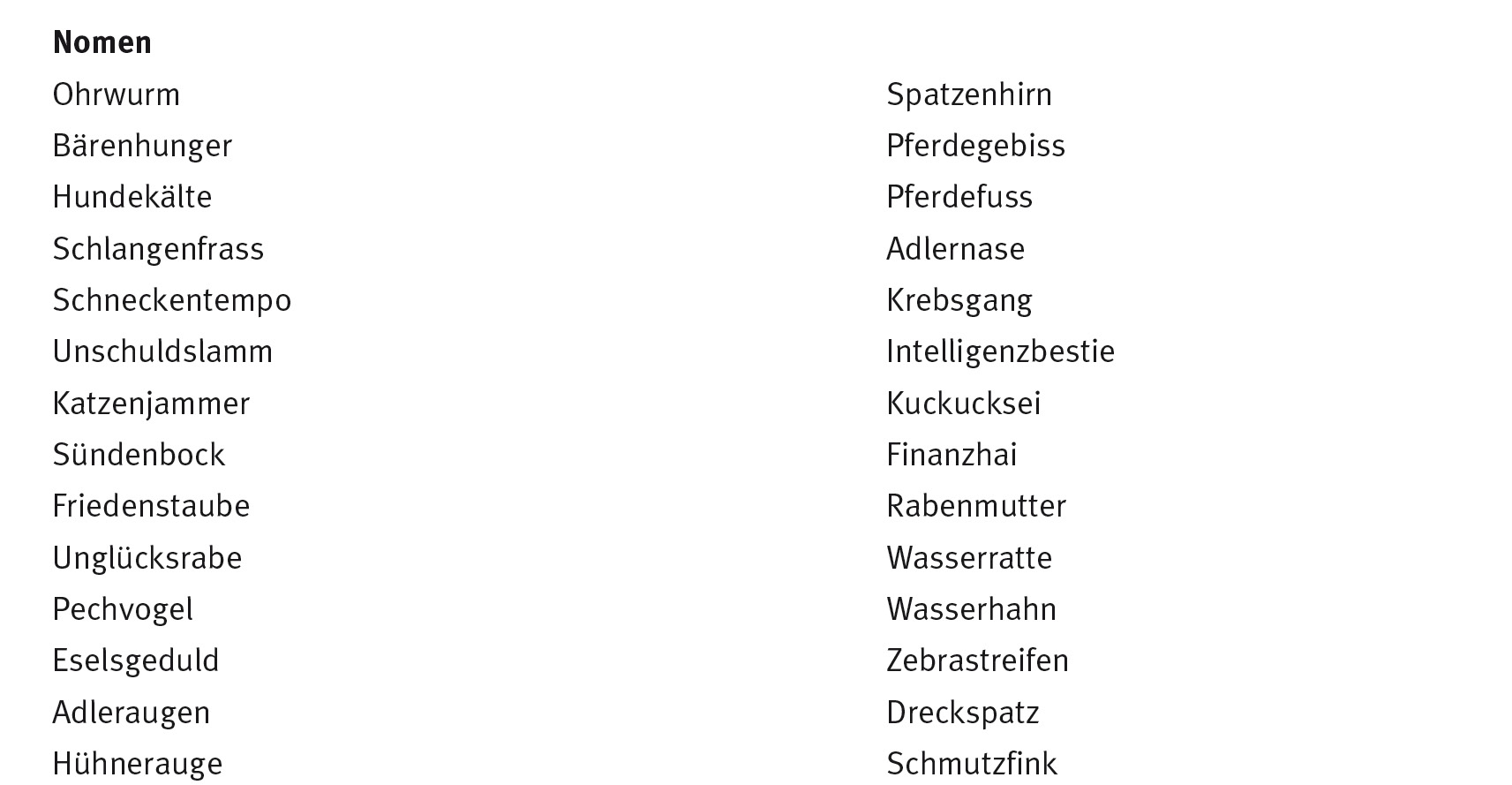

Spielerische Übungen zum Einstieg in das Thema «Metaphern»

1. Zeichenquiz: «Tierische Metaphern»

Das folgende Ratespiel leitet die Lernenden dazu an, begrifflich verfestige Metaphern in ihrer Bildhaftigkeit zu erkennen und sich so ihres Übertragungscharakters bewusst zu werden.

Die Lehrperson erklärt eingangs, es gehe in diesem Spiel darum, bildhafte Ausdrücke so zu zeichnen, dass sie die Mitspielenden aus der Zeichnung erraten können. Der Ausdruck «Metapher» soll zunächst nicht fallen.

Die Lehrperson hält auf Zetteln eine Anzahl bildhafter, weitgehend konventionalisierter Metaphern bereit, die sich mit etwas Fantasie zeichnen und aus der Zeichnung erraten lassen, z.B. «Eselsbrücke». Die Klasse wird in zwei Teams aufgeteilt. Eine Schülerin aus dem einen Team kommt nach vorne, zieht eine Metapher und zeichnet sie an die Tafel. Der Spielleiter erklärt jeweils, ob es sich um ein Adjektiv, ein Nomen oder eine Redewendung handelt. Das Team, das die Lösung zuerst errät, erhält einen Punkt. Danach ist ein Spieler aus dem anderen Team an der Reihe. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt.

Dieser spielerische Einstieg leitet zur Frage über, was alle diese Ausdrücke verbindet, ausser dass sie mit Tieren zu tun haben. Dazu ist es sinnvoll, alle Metaphern auf einer Folie noch einmal sichtbar zu machen und einige von ihnen in ihrer übertragenen Bedeutung zu paraphrasieren. Danach wird der Begriff «Metapher» genannt und die Lernenden werden aufgefordert, selbstständig oder in Partnerarbeit eine kurze Definition der Metapher zu verfassen.

Anschliessend folgt die Lektüre des Textes «Was ist eine Metapher?» im Klassenverband.

Am Beispiel der «tierischen Metaphern» lässt sich beiläufig auf deren Anthropozentrik hinweisen. Die «tierischen Metaphern» reduzieren Tiere auf bestimmte, für den Menschen bedeutsame Merkmale, während sie andere ausblenden.

2. Metaphern-Tabu

Spiel 1

Eine leichte Übung zum Einstieg ins Thema «Metaphern» folgt dem Prinzip des bekannten Spiels Tabu. Es ist dazu angetan, die Funktion der Metapher als Katachrese (Neuschöpfung eines Wortes zur Füllung einer lexikalischen Lücke) zu illustrieren. Den Lernenden wird eingangs erklärt, sie müssten einem Mitspielenden die Funktion eines allgemein bekannten Gerätes erklären, dies aber unter Verzicht auf alle Ausdrücke, die «im übertragenen Sinn» zu verstehen seien. Als Beispiel können der Kot«flügel» und die Motor«haube» des Autos dienen. Die Lernenden bilden nun Dreiergruppen. Die erste Person beschreibt den Gegenstand einer zweiten, die dritte überwacht, ob keine Tabu-Verstösse geschehen.

Die erste Aufgabe lautet:

Erklären Sie die Funktionsweise und Möglichkeiten des PC (ohne Internet):

Die folgenden Ausdrücke sind tabu: Computer/PC, Bildschirm, Maus, Hardware, Software, Benutzeroberfläche, Seite, Fenster, Ordner, laden, speichern, löschen, abrufen, öffnen (aufmachen), schliessen (zumachen), ablegen, Fenster, Akten, Papierkorb, Ordner, Menü, Schnittstelle.

Dann erfolgt ein Rollenwechsel und eine andere Schülerin bzw. ein anderer Schüler übernimmt die folgende Aufgabe:

Erklären Sie die Funktionsweise und die Möglichkeiten des Internets.

Die folgenden Ausdrücke sind tabu: Internet, Netz, Suchmaschine, surfen, Adresse, Homepage, besuchen, Datenbank, herunterladen, chatten (plaudern), Chatroom, Briefkasten, leeren, löschen.