Полная версия

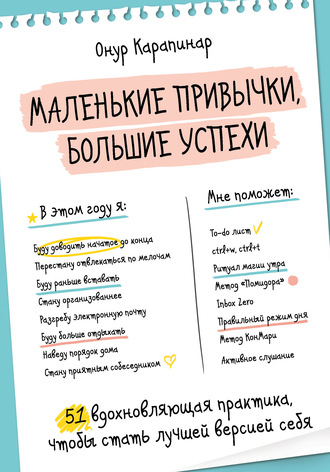

Маленькие привычки, большие успехи. 51 вдохновляющая практика, чтобы стать лучшей версией себя

Как можно получить новый навык? Этот вопрос занимал американского психолога Эдварда Торндайка (1874–1949), когда в 1898 году он исследовал способности животных к обучению. В поисках ответа он создал «коробку-головоломку» для кошек, из которой можно выбраться, лишь потянув за веревочку или нажав на рычаг. Когда Торндайк впервые поместил голодное животное в клетку, оно тут же попыталось выбраться, чтобы добраться до миски. Кошка просовывала лапы между прутьев, мяукала, скребла дверцу, а через несколько минут, случайно нажав на рычаг, вышла и приступила к еде.

Поначалу кошки не придали этому значения. С помощью графика Торндайк определил время, которое потребовалось им на освобождение и обучение. Постепенно животные научились ассоциировать нажатие на рычаг с наградой – выходом из клетки и доступом к еде. После каждой удавшейся попытки кошкам требовалось все меньше времени, чтобы выбраться на свободу. Двадцать-тридцать заходов спустя их поведение стало настолько автоматическим, что они выходили из клетки за несколько секунд. Иначе говоря, решение проблемы стало привычным после определенного количества последовательных повторов. Впрочем, научившись открывать дверцу, кошки так и не узнали, как ее закрывать.

Торндайк сформулировал гипотезу: чтобы понять свое физическое окружение, животные должны физически взаимодействовать с ним путем проб и ошибок до тех пор, пока не получат положительный результат. Он считает, что действие, приносящее вознаграждение, отпечатывается в памяти. В своей диссертации Торндайк заявил: «любое поведение с приятными последствиями, скорее всего, будет повторяться, в отличие от поведения с неприятными последствиями». Он назвал это явление «законом эффекта», который объясняет, каким образом животные, даже дикие, могут приобрести новые навыки[6]. Это утверждение во многом перекликается с теорией эволюции Дарвина: если какое-либо качество выгодно для размножения вида, оно закрепляется в его биологической памяти.

Благодаря своему эксперименту Торндайк заложил основы нашего понимания в формировании привычек и законов, управляющих нашим поведением.

Вкус вознаграждения: оперантное обусловливаниеБеррес Фредерик Скиннер (1904–1990) считается одним из самых влиятельных ученых ХХ века[7]. Он является родоначальником теории оперантного обусловливания – исключительно важного понятия, которое заложило основы поведенческой психологии. Вдохновившись трудами Эдварда Торндайка, Скиннер создал лабораторный прибор, так называемый «ящик Скиннера», – небольшую камеру с рычагом или кнопкой, на которую может нажимать крыса. В награду она получает пищу, связанную с системой, регистрирующей рефлексы. Это устройство позволило Скиннеру доказать теорию, что оперантное (вознаграждаемое) поведение имеет тенденцию к повторению и что действие, не подкрепляемое приятным последствием, не повторяется[8]. Крыса нажимает на рычаг и получает пищу, поэтому она продолжает так действовать, когда испытывает чувство голода. Без награды вряд ли бы возник подобный рефлекс и тем более сформировались навыки.

Тот же принцип может использовать преподаватель, чтобы побудить учеников усвоить урок. Поначалу он подбадривает или поощряет каждого ученика за участие (независимо от того, правильно он ответил или нет). Постепенно преподаватель начинает хвалить только тех, кто правильно отвечает, а с течением времени – лишь за самые лучшие ответы. Таким же образом вы можете научить свою кошку пользоваться туалетом, но вам следует запастись терпением и лакомствами!

Каждый из нас постоянно подкрепляет, формирует и совершенствует поведение окружающих, намеренно или случайно. Родители, друзья или преподаватели могут оказывать на других никому не заметное влияние. Оперантное обусловливание объясняет, как последствия могут привести к осознанным изменениям поведения благодаря двум основным факторам: подкреплению (усилению) и наказанию (ослаблению). Подкрепление побуждает нас повторить действие, тогда как наказание имеет обратный эффект. Оба эти фактора могут быть позитивными или негативными, но это не означает, что они плохие или хорошие.

Позитивное подкрепление усиливает поведение, предоставляя награду после желаемого события. Ребенок, получающий ласку за помощь родителям, ученик, принимающий поздравления от класса за хорошую работу, – все это результат позитивного подкрепления. Негативное подкрепление усиливает поведение, исключая смущающий или неприятный стимул. Например, вечер без домашних заданий, поскольку вы успешно сдали экзамен, или прекращение отвратительного сигнала в машине, когда вы пристегиваетесь ремнем безопасности. Все это закрепляет как полезные привычки (хорошо учиться, просыпаться вовремя, соблюдать безопасность и т. д.), так и вредные (смотреть телевизор от скуки, заедать тревогу, откладывать дела на завтра и т. д.). Наказание – это противоположность подкреплению, поскольку призвано не усилить, а ослабить или вовсе исключить определенную форму поведения.

Большинство ежедневных действий могут показаться нам результатом нашей доброй воли, итогом нашего размышления. Но на самом деле мы автоматически реагируем на окружающее пространство, эмоции и встретившиеся проблемы. На обучение влияют и наши когнитивные процессы: мышление, ощущения, чувства, воспоминания. С помощью наших желаний мы учимся вести себя определенным образом. В конечном счете речь идет о некой механической системе, которая не зависит от наших решений.

Эти работы представляют собой идеальное начало для дискуссии о формировании привычки в нашей жизни. Они дают ответ на фундаментальные вопросы: что такое привычки и почему наш мозг так старательно их формирует.

Привычки с точки зрения науки

Мы есть то, что мы делаем постоянно. Следовательно, совершенство – это не действие, а привычка.

Уилл Дюрант, американский философ, историк и писательЗачем мозг формирует привычкиПривычка – это поведение, повторявшееся достаточное количество раз, чтобы стать автоматическим. Согласно исследованию Университета Дьюка, около 45 % ежедневных действий являются частью наших привычек и не основаны на осознанных решениях[9]. Энергия – драгоценный ресурс, поэтому в процессе эволюции мы научились ее экономить, стараясь прилагать как можно меньше усилий. У нас нет ни ее, ни времени, чтобы размышлять над каждым мелким ежедневным действием. Поэтому мозг находится в постоянном поиске решений, позволяющих экономить нашу энергию. Один из таких способов – превращение повторяющихся действий в привычки.

Представьте, что вы играете в новую компьютерную игру. Поначалу вы делаете много ошибок и проигрываете раз за разом. Но эти промахи дают вам шанс попробовать снова. Вы автоматически вырабатываете план действий для преодоления препятствия, на котором споткнулись. Осознав свою ошибку, вы переходите на другой уровень. Постепенно вы понимаете правила, применяете свой стиль и легко проходите очередное препятствие. Цикл проб и ошибок повторяется до тех пор, пока вы не изучите все уровни и не достигнете финала игры.

Процесс приобретения привычки идет почти по тому же принципу, поскольку также начинается с серии проб и ошибок. Когда мы сталкиваемся в жизни с новой ситуацией, мозгу приходится обрабатывать большое количество информации. Поначалу вы не знаете, как поступить, поэтому начинаете все анализировать, чтобы принять наилучшее решение. Это активно мобилизует умственные ресурсы. После определенного количества попыток и изучения ситуации вы находите решение, как это делали кошки Торндайка. Получив неожиданную награду, вы чувствуете себя хорошо. Мозг тут же идентифицирует поведение, предшествовавшее поощрению, и ассоциирует стимул с приятными эмоциями для повторения. Когда предоставляется возможность получить удовольствие, он выделяет дофамин, контролирующий ваши внимание, мотивацию и действия, чтобы сконцентрироваться на награде.

Выработке дофамина будет способствовать все, что ассоциируется с чувством удовольствия: скидки на 70 % в торговом центре, аромат вкусного гамбургера или улыбка красивой женщины. Если вы после работы хотите расслабиться и посмотреть телевизор, то мозг начнет предвосхищать это событие. Таким образом вы обнаружите, что просмотр любимого сериала помогает отвлечься от проблем. Подобная петля обратной связи лежит в основе любого человеческого поведения: пробовать, терпеть поражение, учиться, делать новую попытку, находить решение и в итоге получать удовлетворение. По мере накопления опыта исчезают бесполезные, неэффективные, трудоемкие, опасные или болезненные действия. Они уступают место полезным навыкам. Об этом говорил Скиннер в своей теории оперантного обусловливания. Так формируется привычка.

Привычки – это надежные решения из жизненного опыта, позволяющие справляться с повторяющимися проблемами. Как только вы сталкиваетесь с одной из них, мозг автоматически ищет выход. Когда вы чувствуете себя одиноким и нуждаетесь в общении или одобрении, то заходите в социальные сети – Facebook или Instagram. Когда нужно найти ответ на интересующий вопрос, вы ищете это в Google. Когда вам скучно или хочется самоутвердиться – включаете компьютерные игры. Решения, ранее требовавшие затрат энергии, теперь автоматизированы.

Привычки – это ментальные упрощения, сделанные на основании опыта. Они облегчают повседневную жизнь. Когда встречаются знакомые условия, вы автоматически принимаете решение, опустив процесс проб и ошибок. Благодаря этому свойству мы ежедневно отправляемся на работу одним и те же путем, переходим дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, надеваем ботинки. Привычки освобождают умственные способности, чтобы мы могли сконцентрироваться на других задачах, например на приготовлении ужина или чтении книги. Они глубоко закрепляются в мозге, что является огромным преимуществом: нам больше не приходится учиться тому, что знаем. Проблема в том, что мозг не делает различий между хорошими и плохими привычками. Поэтому отрицательные всегда начеку: молча наблюдают за нами в ожидании подходящих стимулов и наград, чтобы побудить к действию.

Благодаря привычкам вы приобретаете свободу. Без хороших и продуктивных привычек сложно управлять временем, концентрироваться для эффективной работы. Без полезных, здоровых привычек вам будет не хватать энергии и вы будете больше подвержены стрессам. Без правильных образовательных привычек – будете отставать от других, плохо запоминать материал и ходить по кругу. Без полезных социальных привычек рискуете ухудшить свои способности и благополучие.

Если вам придется постоянно решать простые задачи, то останется мало времени для творчества, новых знаний и экспериментов. Привычки позволяют освободить себя для более важных дел в жизни, увлечений и досуга. Сформировать у себя полезные повторяющиеся действия сейчас – это значит подготовиться к более перспективному будущему.

Вы надеетесь на мотивацию… НапрасноПоведенческая модель Брайана Дж. Фогга, основателя Стэнфордской лаборатории, является одной из самых простых известных мне моделей. Она показывает, что для изменения поведения в единый момент времени должны совпасть три элемента: мотивация, возможность и стимул (триггер).

Мотивация относится к человеческим эмоциям, которые вызывают желание совершить какой-то поступок и принять решение. Это может быть стремление достичь цели, например, почистить зубы, напиться воды, сбросить лишний вес, заработать денег, встретиться с интересными людьми. По теории Фогга, существуют три типа мотиваторов:

1. Удовольствие или боль. Такая мотивация заставляет человека реагировать мгновенно – нет ни раздумий, ни предвосхищения.

2. Надежда или страх. Главная особенность мотиватора – это ожидание результата. Надежда – предвкушение чего-то хорошего, а страх – плохого, как правило боли или потери.

3. Общественное признание или отвержение. Этому мотиватору подчиняется наше социальное поведение. Его сила закреплена в нас еще с первобытных времен, когда выживание обеспечивалось существованием в группах.

Возможность – это доступность или легкость выполнения действия. Поэтому на совершение поступков влияют время (быстро или долго), участие денег (платно или бесплатно), приложение сил (утомительно или нет), степень умственного напряжения (долгие раздумья или нет), социальная девиация (принято обществом или нет) и нестандартность (привычно или требует новых усилий)[10]. Мы охотнее выполняем простые действия: короткие, малозатратные, неутомительные, не требующие долгих размышлений, не отклоняющиеся от нормы и не меняющие привычную жизнь. Поэтому возможность – основной мотив, оправдывающий наши мелкие привычки (более развернутую информацию по этой теме вы получите в главе III).

Стимул – это побуждение, которое подталкивает нас действовать здесь и сейчас. Например, при переключении с красного сигнала светофора на зеленый вы переходите дорогу, получив сообщение на телефон – читаете его, почувствовав жажду – пьете, ощутив голод – едите, увидев разъяренного медведя – убегаете.

Согласно поведенческой модели Фогга, существует прямая связь между степенью сложности действия и уровнем необходимой для его выполнения мотивации. Представьте себе график с двумя осями. По горизонтальной возрастает возможность выполнения, а по вертикальной – мотивация. Чтобы сделать что-то сложное, вам нужно серьезное обоснование. Но когда вы ничем не мотивированы, то готовы выполнять лишь самые простые действия. Впрочем, в этом и состоит главная цель мотивации – позволить нам делать сложные вещи.

Чтобы проиллюстрировать поведенческую модель Фогга, представьте, что звонит телефон и вы не отвечаете на звонок. Отложите в сторону книгу и отметьте причины, по которым вы можете не взять трубку. Это простое упражнение позволит лучше усвоить модель Фогга. Если в причинах вы указали, что находитесь на собрании, в душе и поэтому не можете ответить на звонок прямо сейчас, то в дело вступает фактор «возможность». Если основанием стало ваше плохое настроение, нежелание общаться с конкретным человеком, то речь идет о мотивации.

Теперь, когда мы ознакомились с основными принципами поведения, рассмотрим структуру привычки на простой четырехэтапной модели.

Петля привычкиПо утверждению Джеймса Клира, автора книги «Атомные привычки», любая привычка может быть разложена на четыре простых этапа: сигнал, желание, ответ и награда.

Сигнал – любая информация о вознаграждении. Это первые предпосылки, которые могут побудить мозг начать действовать в расчете на компенсацию. Любой внутренний (эмоции, мысли) или внешний (окружающее пространство, время, люди) фактор, который поможет удовлетворить первичные (питание, безопасность) или вторичные (деньги, социальный статус, любовь) потребности, – это знак награды.

Мы в большей степени склонны реагировать на то, что находится перед нами здесь и сейчас. Эта тенденция восходит к эпохе, когда выживание основывалось на сиюминутных заботах: найти пищу или спастись от хищника. Звонящий телефон, зеленый сигнал светофора, чувство стресса, необходимость войти в темную комнату, голод и усталость – все это примеры сигналов.

Желание соответствует вашей мотивации к изменению состояния неудовлетворенности. Это внутренняя интерпретация сигналов, которые вы воспринимаете на основе прошлого опыта, нынешнего состояния и убеждений. Ваши мысли, чувства и эмоции преобразовывают их в мотивацию, чтобы начать действовать в предвкушении приятного результата. Так, например, вам не хочется отвечать на телефонный звонок, но вы хотите знать, кто звонит. Вам не хочется идти по пешеходному переходу, но вы хотите приблизиться к пункту назначения. Вам не хочется нажимать на выключатель, но в комнате ничего не видно. Вы не хотите обедать, но нужно утолить голод.

Интерпретация сигналов может меняться в зависимости от прошлого опыта. Если курильщик видит пачку сигарет, он может испытать желание закурить, а некурящий человек при виде ее может почувствовать отвращение. На интерпретацию сигналов влияет нынешнее состояние. Вы идете на кухню и видите пирожное: если вы голодны, то съедите его, а если уже поели, то не обратите на него внимания. Интерпретация может меняться в зависимости от убеждений. Когда два человека получают одну и ту же информацию, то делают разные выводы, если один из них консерватор, а другой – либерал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Колюш (Мишель Колюччи, 1944–1986) – французский комик, режиссер, актер и сценарист. – Прим. пер.

2

Pavlov I. P., Gantt W. H., Volborth G. et Cannon W. B., «Lectures on Conditioned Reflexes Twenty-five Years of Objective Study of the Higher Nervous Activity (Behaviour) of Animals», Historical Medical Books, Book 35, 1928 – https://digitalcommons.hsc.unt.edu/hmedbks/35

3

Watson J. B., «Psychology as the Behaviorist Views It», Psychological Review, № 20, 1913, p. 158–177 – https://psychclassics.yorku.ca/Watson/views.htm

4

Watson J. B., Behaviorism, New York: People’s Institute Publishing, 1925, французский перевод S. Deflandre, Le Behaviorisme, Paris, Centre d’étude et de promotion de la lecture, 1972.

5

Watson J. B. et Rayner R., «Conditionned emotional reactions», Journal of Experimental Psychology, vol. 3, № 1, 1920, p. 1–14 – http://psychclassics.yorku.ca/Watson/emotion.htm

6

Thorndike E. L., «Animal intelligence: An experimental study of the associative processes in animals», The Psychological Review: Monograph Supplements, vol. 2, № 4, 1898, p. 109 – http://dx.doi.org/10.1037/h0092987

7

Haggbloom S. J., Warnick R., Warnick J. E., Jones V. K., Yarbrough G. L., Russell T. M. et Monte E., «The 100 most eminent psychologists of the 20th century», Review of General Psychology, vol.7, № 1, 2003, p. 37 – http://dx.doi.org/10.1037/1089-2680.7.1.37

8

Skinner B. F., The Behavior of Organisms: an Experimental Analysis, Oxford, England, Appleton-Century, 1938.

9

Neal D. T., Wood W. et Quinn J.M., «Habits – A repeat performance», Current Directions in Psychological Science, vol. 15, № 4, 2006, p. 198–202 – http://dx.doi.org/10.1111/j.1467–8721.2006.00435.x

10

Fogg B. J., «On Simplicity» – Vimeo, 2008. vimeo.com/2094487