полная версия

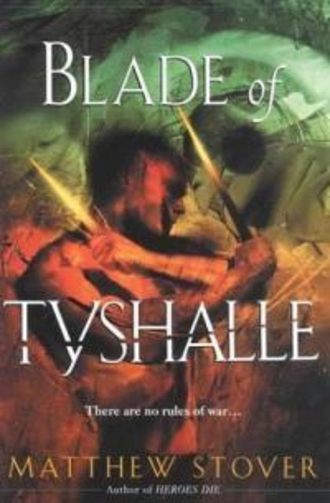

полная версияКлинок Тишалла

Монахи, чьи пути отступления к Залу суда были отрезаны, скрылись в огненной ночи, спускаясь по сливным трубам из общественных уборных. На дне их встречали бывшие фейсы и торопливо уводили в глубины катакомб.

4

Невзирая на предупреждения приданных его подразделению добровольцев, бригадир 82-го батальона приказал атаковать согласно уставу.

Поначалу все шло как и ожидалось. Ручной гранатомет выплюнул направленный заряд, расплескавшийся по бронзовым воротам Палаты правосудия, чтобы три секунды спустя взорваться со звонким «бдам-м!», превратив двери в фонтан скрученных обломков размером не больше кулака.

Заодно взрыв поджег стекавшие по стенам потеки черной нафты. Здание полыхнуло разом, и сквозь пламя взмыли противопехотные гранаты, чтобы взорваться над крышей.

В зияющий дверной проем влетело несколько нервно-паралитических шашек, на случай, если медная шрапнель кого-то пощадила. С улицы, со стен Старого города, с крыш офицерских казарм имперской армии метнулись к карнизу крючья. Электрические лебедки не работали в условиях Поднебесья, но бойцы социальной полиции были в отличной физической форме, а крючки на перчатках сцеплялись с оплеткой каната, создавая идеальный захват. Перебирая руками, они без усилий поднимались по стенам судилища со скоростью пешехода, в то время как внизу пять десятков автоматчиков штурмовали вход.

Атака могла бы преуспеть, сработай фактор внезапности; но социальная полиция являла собой составную часть слепого бога, и Райте из Анханы ощущал каждый их шаг.

У них не было ни шанса.

Пустой атрий был первым признаком того, что операция пошла не по плану. Автоматчики не нашли ни тел, ни крови – только голый каменный пол, усыпанный бронзовыми обломками, расплющенными пулями и щебнем. Белый парок, служивший зрительным маркером облаков нервно-паралитического газа, висел недвижно, слегка колыхаясь; его не утягивало в глубину здания и не выдувало на улицу.

Следующий намек оказался несколько более серьезным.

Когда залезшие на крышу солдаты собрались у лестницы, самые чувствительные из них могли заметить легкую дрожь – инфразвуковую вибрацию, сочившуюся сквозь подошвы. Но прежде чем они успели привлечь внимание остальных, камень под ногами у них размяк, просел и провалился вниз, будто перегруженный батут, сбивая солдат с ног и громоздя на дне неуклюжей грудой тел; а потом камень лопнул, вывалив пришельцев на пол комнатушки этажом ниже. Крыша все проседала, заливая комнату топленым камнем, будто смолой через воронку.

А когда растаявший камень залил барахтающихся автоматчиков, покрыв с головой, гул сделался громче и звончей – четыре скальные чародейки вернули плотность жидкой грязи. Никто из солдат не успел подняться, прежде чем скала стиснула их в объятьях. Им едва хватило воздуха на последний вскрик.

Автоматчики, зашедшие в атрий, обнаружили, что выходы закрыты и запечатаны некоей незримой стеной, не позволявшей даже дотронуться до дверных рукояток. Даже проем на месте выбитой двери был теперь перекрыт тем же образом. Сетка из серебряной проволоки, делавшая солдат неуязвимыми для большинства заклятий, делала те же чары незримыми. Автоматчики не могли увидать Щитов, что преграждали им путь.

Большинство перворожденных способны вызвать свет: это относительно простое преобразование Силы. По мере того, как мастерство их растет, чародеи учатся создавать лучи определенных оттенков, от густо-синего до багряного. Тот же дар, развитый в достаточной степени, позволяет им порождать электромагнитное излучение значительно более низкой частоты – микроволновое.

Потоки когерентного микроволнового излучения нагрели расставленные по углам зала награбленные в интендантской глиняные горшки, полные лампового масла. Вскипая, масло наполняло закупоренный Щитами зал легко воспламеняющимися испарениями. Для защиты от нервно-паралитического газа солдаты надели дыхательные маски, питавшиеся сжатым воздухом из баллонов, и не заметили ничего, покуда команда перворожденных чародеев не обратила внимание на брошенную посреди зала щепку. Дерево занялось жаром, воспламенив бензиновые пары и превращая атрий в самодельную, но очень эффективную вакуумную бомбу.

Мелкие ошметки тел вынесла на улицу взрывная волна.

Бригадир, как положено командующему, оставил снаружи здания наблюдателей, и о результатах пробной атаки ему донесли немедля. Решив, что настало время воспользоваться помощью туземцев, он направил добровольцев под белым флагом к командирам окруживших его отряд имперских войск.

Ему требовались солдаты, более привычные к чародейству. А главное – колдовская поддержка.

5

Вместо молельни: безупречной белизны нейлоновая палатка, растянутая на изящно изогнутых шестах черного графитопласта, на фоне полыхающего здания финансового суда.

Вместо прихода: командиры имперской армии Анханы, под белым флагом встретившиеся с артанскими офицерами.

Вместо священника: артанский чародей, облаченный не в доспехи, а в золотую парчовую рясу епископа церкви Возлюбленных Детей Ма’элКота.

И прихожане в молельне пали ниц, ибо господь снизошел к ним.

Выше луны вздымалось чело его в сапфирное небо, и звезды садились ему на плечи. Лик его был точно солнце, грозя слепотой дерзким. Глас его звенел в крови, пел ударами пульса, точно голос самой жизни.

«СТАНЬТЕ КАК БРАТЬЯ, – повелел он. – ИБО ВСЕ ВЫ МОЯ КРОВЬ. ВОЗЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА И ЖДИТЕ ЯВЛЕНИЯ МОЕГО».

И каждому из них молвил его глас по отдельности и вкупе: «ТЫ ЧАДО МОЕ ЕДИНОКРОВНОЕ, ВОЗЛЮБЛЕННОЕ: ТОБОЮ ДОВОЛЕН Я ВПОЛНЕ».

И под сводами молельни имперские командиры обнялись с офицерами артанского войска, что вторглось в их город, убивало их товарищей и горожан, которых те же командиры клялись защищать. И в объятьях артанских не испытывали стыда: ибо разве не дети они отца единого?

Разве не братья единокровные?

6

Языки пламени танцуют в окне – нафта на стенах Палаты правосудия до сих пор весело полыхает, – но один из двоих феев, усевшихся за конторкой, удерживает Щит такой силы, что в комнате не жарче, чем теплым летним днем.

Окошко, впрочем, маленькое, не больше настенного экрана. И комнатушка судебных письмоводителей – серая, душная. Могу себе представить тусклых, серых, душных людишек, веками копошившихся здесь: как они горбатятся за столом переписчика, и сердца их поют в такт мерному «скрип-скрип-скрип» перьев по веллуму.

Рождаются они, что ли, сразу без души?

Господи, надеюсь, что нет.

Иначе было бы еще страшней.

Несмотря на жар, все мы придвигаем стулья к окну. Долго смотрим на пламя и молчим.

Это очень интересно, потому что второй фей за конторкой накладывает на огонь свои чары.

Называются они в приблизительном переводе «очи пламени». В языка огня видятся ало-золотые контуры домов, и солдат, и всяческого оружия – от длинных луков до пистолетов-пулеметов; порой можно увидать даже Зал суда со стороны. Намного эффективней вести разведку таким способом, нежели выглядывать из окна; последнему парню, который высунул голову дальше края карниза, пуля пробила глаз.

Что хотите можете говорить про социальную полицию, но только не пытайтесь меня убедить, что стреляют они паршиво.

Вот с организацией у них пока слабенько; огонь показывает мне изрядные силы имперского гарнизона, сосредоточенные за позициями социков, но рвать друг другу глотки они вроде бы не собираются. Несколько взводов уже на стене, и, похоже, во Второй башне и сторожке на Рыцарском мосту засели гранатометчики.

Невидящие глаза Делианна обращены в потолок. Чтобы поддерживать нашу игру в «кто кого перебздит», он вынужден постоянно находиться в трансе: поддерживать связь с рекой. Сейчас он лежит на письменном столе у стены, положив Косалл на ноги. Двое феев, обработавших мои ноги, пытались подштопать и его, но стоило им наложить руки на гнойник, как оттуда хлынуло черное масло, вроде того, каким исходит Райте, и здорово их обожгло; сейчас их самих лечат этажом ниже.

– Райте? – спрашиваю я.

– Сработало, – отвечает он. – Социальная полиция заключила союз с армией.

– И?

– Да, – бормочет он. – Он грядет.

Я киваю.

– Всем понятно, о ком идет речь, нет?

Мрачные взгляды подсказывают мне, что репутация Ма’элКота за прошедшие семь лет ничуть не поблекла.

Я откидываюсь на спинку стула и складываю руки на живот, довершая маску самоуверенности довольным вздохом. Смотрю в глаза каждому по очереди: Райте, т’Пассе, Орбеку, «змею» Динни, и они глядят на меня в ответ, явно успокоенные моей наглостью. Блеф, но они-то не знают об этом: я демонстрирую им образ, который они хотят видеть, и они счастливы.

– Итак, – неторопливо заявляю я, – мы осаждены в природной крепости, более совершенной, чем любая в истории.

В ответ я вижу терпеливо невыразительные лица, с какими принято ждать соль шутки.

Я почти уверен, что не разочарую их.

– Вдумайтесь, – говорю я. – Стены судилища – наша куртина. Внутренние залы и кабинеты – полоса обстрела: чтобы добраться до нас, противнику придется ее преодолеть. Если дать перворожденным и камнеплетам пару часов на подготовку, враги не поймут даже, чем их пришибли. Наша цитадель – Донжон: единственный путь к нашим позициям ведет по единственной лестнице, вырубленной в скальном монолите. А у нас бойницы по всему городу: каждый общественный сортир в Анхане и немалая доля особняков. Через сливной колодец Шахты мы можем пройти в катакомбы, выбраться из толчка – одного, или двух, или пяти – и нанести удар в любой точке города без предупреждения. В Пещерной войне армия Кайрендал продержалась не один день. Если противник попытается за нами последовать под землю, мы так ему вставим, что до конца дней будет враскорячку ходить.

Если собрать вместе перворожденных, скальных чародеек и адептов-хумансов, мы получим величайшую концентрацию чародейской силы по эту сторону Божьих Зубов. У нас есть опытные бойцы из Ямы и больше сотни вооруженных до зубов монахов. Плюс все оружие и доспехи из оружейни Донжона, провизия из интендантской, вода из родника в Яме…

У нас есть все, чтобы удерживать этих козлов очень, очень долго – и брать с них кровью за каждый шаг. Мы в силах выдержать долгую кровавую осаду и, если дела пойдут совсем тухло, спокойно удрать через катакомбы. Да если бы я планировал эту войну десять лет, то не мог бы выбрать позиции лучше.

Т’Пассе кивает:

– Пассивная оборона – путь к разгрому. Чтобы план сработал, мы должны нанести удар сейчас, пока они не построились к бою.

– Нет, – парирую я. – Не будем.

– Нет?

– Нет. Мы не станем с ними драться.

Она смотрит на меня, как на блаженного:

– Почему ?

– Эти ребята – не враг. Они просто на него работают.

– И что? Они его солдаты.

– Верно. Но у него таких много. Очень много. Мы можем перебить их миллион, и враг не пострадает нимало. Он даже не почешется.

– Тогда почему мы сидим здесь? – спрашивает она. – Почему не уносим ноги?

Я отступаю на бастионы старины Сунь-Цзы:

– Суть победы – в неожиданности. Величайшее мастерство – победить без боя.

Очевидно, загадочные китайцы не лезут ей в глотку.

– И что именно ты задумал? – интересуется она саркастически. – Сдаться?

– Примерно так. Мы сдадимся.

Вот теперь все смотрят на меня как на блажного.

Киваю.

– Да-да.

7

До рассвета оставалось чуть больше часа, когда бушевавшее над Залом суда пламя утихло до такой степени, что 82-й батальон вместе с Тавматургическим корпусом имперской армии мог начать штурм. Бригадир обернулся к командующему юго-западным гарнизоном столицы – высшему по чину из присутствующих имперских офицеров, предлагая ему честь лично отдать приказ.

Но, прежде чем командующий открыл рот, из окон Зала суда блеснул слепяще-белый свет, и голос, от мощи которого дрогнула под ногами мостовая, потребовал остановиться именем возвышенного Ма’элКота.

А в следующий миг в разбитых дверях Зала суда показался патриарх Тоа-Сителл.

– Возрадуйтесь! – провозгласил он. – Я спасен, и предатели схвачены! Новый день встает над Анханой! Возрадуйтесь!

В суматохе импровизированного празднества социальным полицейским с некоторым трудом удалось выяснить, что же случилось. Историю пришлось собирать по кусочкам, и выглядела она следующим образом: обезумевший посол Монастырей, некий Райте из Анханы, похитил патриарха и держал в заложниках, дабы Глаза Божьи не вмешивались, покуда не прибыли его пособники, после чего все они спустились в Донжон, чтобы освободить заключенных.

Однако они просчитались, угрожая жизни самого патриарха. Даже бывшие насельники Города Чужаков, угнетаемые властями, сохранили в сердцах достаточно патриотизма, чтобы не дозволить подобного святотатства. Из своих укрытий в катакомбах под городом выбрались они, дабы перерезать заключенных, схватить монахов и пленить главных негодяев – Райте и Кейна.

История эта не вполне убедила бригадира. Во-первых, трупов не хватало. В Яме томилось более тысячи пленников; он подозревал, что большинство их сбежало во время бойни, возможно, теми же катакомбами, как ни уверяли его недочеловеки, что это невозможно.

А во-вторых, пропал меч.

Косалл видели в руках пресловутого Райте – некоторые из Глаз Божьих подтверждали это, – но куда-то делся во время штурма. Обыск в здании ничего не дал, даже когда добровольцы, приданные 82-му батальону, обратились к своим хрустальным шарам и гадательным жезлам, рунным посохам и серебряным ножам, иглам на балансирах и маятникам из хрусталя, меди, золота или железа. В конце концов сошлись на том, что нынешний хранитель зачарованного клинка унес его в катакомбы под городом, чьи стены, как всем известно, задерживают и гасят магические вибрации. Спешные поиски, однако, можно было отставить: если меч действительно находился там, воспользоваться его силой было невозможно, а если неизвестный злоумышленник вынесет клинок на поверхность, об этом немедленно станет известно чародеям.

Этим бригадир вынужден был удовлетвориться, поскольку от него требовали подчиниться протоколу. Посланцы божественного Ма’элКота, то бишь 82-е подразделение по разгону демонстраций, должны были вместе со всей армией получить благословение патриарха с кафедры храма Проритуна, что перед Судилищем Господним, как только его святость изволит переоблачиться и целители наложат руки на полученные им в плену раны.

Одна мысль, правда, тревожила его. Один не в меру прозорливый мыслитель из числа колдунов-добровольцев высказал идею, что достаточно талантливый волшебник мог бы спрятать меч и на поверхности земли, скрыв его же силой как себя и клинок, так и чародейные щиты вокруг них. Таким способом адепт мог бы скрыться в буквальном смысле слова на глазах у противников: обнаружить его можно было лишь невооруженным глазом, защищенным серебряной сеткой, как на забралах шлемов социальной полиции.

Например, с нечаянной точностью предположил доброволец, чародей мог спрятать меч прямо за спинкой Эбенового трона в Палате правосудия, и никто бы не заметил.

8

С обостренной чувствительностью кречета в опутанках Эвери Шенкс чувствовала, как отвлеклись ее тюремщики.

Она все еще видела свое отражение в серебряных масках, искаженное, наполовину озаренное кровавым блеском костров за окнами, но знала: глаза под масками устремлены туда, куда вглядывался, прижавшись лицом к стеклу, марая его серыми амебами смрадного дыхания, Артуро Колберг.

Трудно было сказать, сколько часов она сидела так, терпеливо и молча, отгоняя от себя мысли. Часы ее остановились, затянутое облаками ночное небо за бронестеклянными окнами лимузина не позволяло следить за ходом времени. Единственным средством отмерять часы остались медленно ползущие по катетеру Веры желтые струйки. В тусклом свете Эвери Шенкс могла разглядеть, что пакет для сбора мочи заполнился наполовину.

Полиэтиленовый пакет, пустой и стерильный, она сама повесила рядом с нелепым огромным колесом инвалидной коляски за минуту перед тем, как ее, и Веру, и социальных полицейских, и тварь-Коллберга, и весь лимузин поглотил неслышный, сминающий рассудок рев не-взрыва, который смел грузовой фримод-терминал Студии, подменив его озаренным газовыми фонарями вокзалом. Звукоизоляция машины оказалась не в силах заглушить ужасающий лязг подъемного крана, который поднял лимузин с земли и опустил на низко посаженную конструкцию, в которой Эвери, опираясь на ограниченный опыт просмотра исторических сетефильмов, с некоторым трудом признала грузовую железнодорожную платформу.

На протяжении, казалось, нескольких часов поезд поминутно дергался, и лязгал, и фыркал, чтобы продвинуться на пару метров вперед, и снова застыть – по-видимому, шла погрузка.

Из салона машины убрали одно сиденье, чтобы поставить инвалидную коляску Веры, закрепив прибитыми сквозь ковер скобами. Эвери стояла на коленях рядом с девочкой, носовым платком утирая со лба лихорадочный пот, время от времени давая ей глотнуть из белой пластиковой фляги – производство «ПетроКэл», филиал «СинТека», – чтобы не пересыхало во рту.

Наконец поезд выкатился из-под колоссального бронестеклянного купола, подсвеченного изнутри газовыми фонарями, через джунгли угольно-черных домов, мимо поразительно высоких стен средневекового замка, озаренного случайно проглянувшей сквозь тучи луной и, наконец, вверх по пологому склону, чтобы остановиться здесь, на этом лугу, над кратером, по краям которого полыхали пять огромных костров.

Внизу, в кратере, на платформе среди хрупких лесов, стоял, простерши руки к невидимым звездам, Ма’элКот. Теперь, без сомнения, Ма’элКот, прежний Ма’элКот из «Ради любви Пэллес Рил». Покинув Полустанок, он первым делом призвал мощь своего, как он выразился, возвышенного «Я»: синяки поблекли, сошли вовсе, зажили, не оставив следа, грубо зашитые раны на лбу и щеке. Щеки и подбородок покрыла курчавая борода цвета полированной бронзы, грязно-карие глаза вспыхнули противоестественным изумрудным блеском. Сейчас воздух вокруг него светился сам собою: сфера в полтора раза больше самого кратера излучала призрачное сияние, подобно отражению луны в ручье.

Спокойно и обыденно, не пытаясь скрываться, чтобы не привлечь подозрительных взглядов из-под серебряных масок, Эвери открыла сумочку и вытащила флакон с капсулами теравила. Открыла, вытряхнула три капсулы на ладонь.

Даже этого слабого движения оказалось довольно.

– Что это? – прогудел приглушенный голос. Без оцифровки он звучал как-то странно – почти по-людски.

Прежняя Эвери Шенкс могла виновато шарахнуться; прежняя Эвери Шенкс могла отважиться на ложь. Нынешняя Эвери Шенкс пала слишком низко. Она протянула ладонь одному из соцполицейских – неважно какому, раз не смогла отличить, кому принадлежал голос, да и есть ли разница?

– Теравил, – прошептала она убито. – Успокоительное. Хочу спать.

– Хорошо.

Чувствуя на лице терпеливый взгляд из-под маски, она сунула капсулы в рот и продемонстрировала пустые ладони. Раскусила капсулы, морщась от едкой горечи, и, хорошо разжевав, уложила под языком склеенную слюной лепешку, делая вид, будто сглатывает.

Подхватив белую флягу, она сделала вид, что пьет, выталкивая размолотые капсулы снотворного сквозь соломинку в воду. Потом сделала глоток, чтобы прополоскать рот; те крохи препарата, которые попадут в желудок, не повлияют на привычные к химикатам нервы.

Но в сочетании с наркотиком, льющимся в вены девочки из капельницы, нескольких глотков отравленной воды будет довольно, чтобы убить.

Где-то посреди бесконечной ночи Эвери догадалась, что ей нет нужды кончать с собой – как только умрет Вера, об этом позаботятся соцполицейские. Медленно и нежно она вновь смочила губы девочки.

Ма’элКот за окном повел рукой, и сияющая сфера над кратером колыхнулась, отращивая бесформенную псевдоподию. Стоило светящейся конечности дотронуться до машины на платформе позади лимузина, как вспыхнули фары, и гул турбин отозвался в костях Эвери. Касаясь машины за машиной, светоносная длань Ма’элКота скользила вдоль поезда, и одна за одной оживали массивные штурмовые катера социальной полиции и с ревом взмывали в расчистившееся небо, чтобы высоко над горами превратиться в метеоры, когда из-под горизонта озаряло их первыми лучами восходящее солнце.

9

– Он грядет.

Голос Райте невыразителен и холоден, как синий айсберг, притворившийся небом. Времена года сменились за одну ночь. На улице холодней, чем у гробокопателя в заднице.

Пару секунд я не врубаюсь в его слова, думаю: «Что за дурацкая хохма?», потому что мне кажется, будто он – это Тоа-Сителл, а тот стоит спокойно на кафедре храма Проритуна, в чистенькой патриаршей ризе и дурацкой остроконечной шапке в компании пары офицеров Тавматургического корпуса и бригадира социальной полиции и распинается перед армией, расписывая свое спасение от Врага господня – это, значит, я – и гнусных монастырских заговорщиков – это Райте, Дамон и прочая компания, – с поразительным самоотречением осуществленное собравшимися внизу недочеловеками.

Закопченные камни фонтана Проритуна за моей спиной еще хранят тепло ночного пожара – так мы в аббатской школе зимой грели кирпичи в очаге и подсовывали под одеяло, чтобы не мерзли ноги, – и под быстро немеющей задницей теплей, чем над головой. Вместо облаков нам сегодня служат клубы дыма, тут и там вздымающиеся над городом.

Безжалостная заря освещает Анхану: пустыня почерневшего камня, великанские зубочистки сгоревших деревьев, угли, пепел и прочая срань. Когда солдаты вели нас из Палаты правосудия – ну, их вели, а меня несли, – под ногами что-то все время хрустело, точно кости. Даже отсюда мне видны шесть или семь тел в характерной позе угоревших: они сворачиваются в клубок, когда от жара сокращаются жилы. Прямо напротив от храма, у окружающей дворец Колхари стены Сен-Данналина от собора Катеризи – некогда жемчужины столичной архитектуры, чьи шпили горели червоным золотом, а высокие купола покоились на воздушных контрфорсах – осталась лишь груда покрытых сажей камней, наполовину перегородившая Божью дорогу.

Глаза болят от этого зрелища: они все пытаются разглядеть тот город, куда я явился впервые, двадцать с лишним лет тому назад. Каково сейчас Райте, боюсь и представить – он здесь всю жизнь провел.

Но если разрушения тревожат его, по лицу монаха-пустынника это незаметно. Он сидит рядом со мной, поджав под собой ноги, и бесстрастно наблюдает, как Тоа-Сителл толкает речь.

Представление патриарх устраивает впечатляющее: должно быть, влияние должности сказывается. Он даже ухитряется пустить скупую мужскую слезу, перечисляя все поношения, которые претерпели эльфы, гномы и все прочие от рук Империи, чудовищное их угнетение – и как же искренен и глубок должен быть их патриотизм и любовь к Анхане, чтобы превозмочь совершенно естественную обиду и заставить рисковать жизнью для спасения патриарх, ля-ля-ля-труляля.

А я сижу на Судилище Господнем, меня трясет от холода, и кандалы на запястьях обжигают морозом. Монахи держатся стоически, мрачно сгрудившись на мощенной плитняком площади, хотя им тоже неуютно – должно быть, у них с аутогенной тренировкой получше моего. Имперские солдаты, охраняющие нас, переминаются с ноги на ногу, безуспешно пытаясь разогнать кровь. Восходящее солнце сияет так ярко, что отблески его на мечах и доспехах режут глаз – но свет не дает тепла.

Райте смотрит на восток, слепо нашаривая блеклыми глазами что-то невидимое за солнцем.

– Так быстро… – бормочет он. – Быстрей ветра… быстрей сокола… быстрей поднятого им грома. Грядет он с быстротой необычайною.

Вот теперь я понимаю, о ком идет речь.

– Ты его чуешь?

Райте бренчит кандалами, стряхивая наземь пару капель черной нафты, которая продолжает сочиться сквозь кожу. Левый рукав его промок до локтя, и на плече расплываются темные пятна.

Я морщусь.

– Тебе разве не больно?

– Больно, – отвечает он бесстрастно. – Очень.

Быстро. Быстрей сокола, говорит он. Из темного омута, куда мой рассудок сваливает вперемешку груды бесполезных фактов, всплывает: пикирующий сапсан развивает скорость до трехсот километров в час.

Твою мать…

Если Тан’элКот нашел способ заставить двигатели работать в условиях Поднебесья, нам будет хреново. О том, что еще он мог заставить работать, я даже думать не хочу.

– Сколько у нас времени?

Райте отстраненно качает головой.

– Не могу сказать. Скорость их превосходит мое разумение. Они так далеко – в нескольких днях пути, но приближаются столь споро, что мне трудно поверить, что их еще нет перед нами.

Миг спустя я вспоминаю, что мне полагается внушать уверенность.

– Справимся, – говорю я ему. – Так или иначе – справимся.

– Или умрем.