Полная версия

Тайга (сборник)

И, помолчав, добавила:

– Я хочу тебе рассказать, о том, что чувствует человек перед смертью…

– Ах, оставь… – поморщился я. – В самом деле, это уже слишком. Лучше расскажи о себе, ведь я ничего о тебе не знаю.

– Завтра. Обещаю. А перед смертью человек чувствует лишь сладкое замирание сердца перед великой тайной. И больше ничего. И – холод. Давай раздуем угли.

Я в одну минуту растопил печку. От тепла ли, от света ли – на душе повеселело. Ирина встала, потянулась и как-то буднично предложила:

– Будем-ка мы снова спать…

Но вдруг испуганно взглянула на меня и схватила за руку.

– Слышишь? Что это?

Я насторожился, но ничего не услышал.

– Слышишь?

– Нет.

Она растерянно улыбнулась:

– Это мне показалось. Я такая нынче пугливая… Когда ваши вернутся?

– Возможно, завтра.

– Утром?

– Вряд ли они ночью будут передвигаться. Впрочем, начальник странный, от него можно всего ожидать. А ты почему спрашиваешь?

– Я думаю, что тебе надо спать в другой палатке, – опустив глаза, сообщила она.

– Что? – удивился я, но тут же спохватился. – Прости, пожалуйста, я не сразу понял – почему.

– Иди… – приказала она.

Я обнял и поцеловал ее так, как целуют близкого, когда растаются на несколько часов – быстро и не крепко.

Я ушел и сел за дневник. Была глухая ночь. Окончив писать, вернее, еще не окончив, я, утомленный, положил голову на руки и, улыбаясь своему счастью, стал припоминать шаг за шагом все события. Потом всё смешалось. С трудом разлепив тяжелые ресницы, я поднял голову и осмотрелся. В палатке было мутно от предрассветных сумерек. За брезентом слышались негромкие голоса и поскуливание собак: «Наши вернулись», – подумал я и, рывком откинув полог, вышел. Шагах в тридцати от бивака я увидел подходивших на лыжах четырех мужчин, одетых в форму, с винтовками в руках. На привязях рвались собаки. И в ту же секунду совсем рядом, почти над ухом, оглушительно хлопнул выстрел.

Еще не отдавая себе отчета в том, что случилось, но повинуясь инстинкту, я кинулся к палатке Ирины, заметив при этом боковым взглядом, что все четверо пришельцев, как по команде, упали в снег. Вбежав в палатку, я ничего сначала не мог разобрать – плавал белесый горьковатый туман. В гулкой тишине слышалось бульканье воды, выливавшейся, очевидно, из опрокинутой на столе колбы.

Прислонясь спиной к надетому на плечи дорожному мешку, Ирина полусидела на койке, как-то страшно и неестественно свесив на грудь голову. Черные волосы, разметавшись, свисали, закрывая лицо. Под растегнутым ватным бушлатом голубела знакомая мне шерстяная блузка, покрытая странными темными пятнами. Маленькая рука с полусжатыми пальцами далеко откинута в сторону. Одна нога была обута в валенок. Другой валенок валялся на земле рядом с согнутой в колене и низко опущенной правой голой ногой; матово-белая, она жалко и беспомощно выделялась на черном фоне одеяла. Большой палец ступни был засунут в спусковую скобу моего охотничьего ружья, упавшего дулом на край лабораторного стола.

С остановившимся дыханием, я осторожно раздвинул на ее лбу пряди курчавых волос.

Лица не было. Было что-то бесформенное и жуткое.

Я помню, как я взял со стола лист бумаги, на котором карандашом что-то было написано, прижал этот хрупкий лист к губам и поцеловал буквы – следы ее жизни. Как сквозь сон я слышал, что вошли люди, слышал перепуганный голос Ивана и другой, низкий, спокойный, отвечающий Ивану:

– Бежала из места заключения… политическая…

На этом дневник Михайлова обрывался. К последней странице была приколота бумажка. Сверху типографскими буквами напечатано «Анализ грунта № 1937», а ниже – карандашом, ровным женским почерком, с правильно расставленными знаками препинания, было написано:

«Милый, у меня есть только полминуты времени. Собаки и конвой совсем рядом. Самое главное в жизни – свобода».

Долго хранилась у меня эта бумажка. Иногда я ее доставал, перечитывал, и никаких чувств она у меня не вызывала. А скоро и совсем забыл и про Ирину, и про Михайлова, и про записку.

Жизнь в тайге протекала бесцветно и скучно. Зимой, по ночам, под шум белых метелей, мы играли в карты, пили спирт. Хором, осипшими от мороза голосами пели свою любимую таежную песню:

Есть на севере дальнем могила,Месяц клонит над нею рога.Там позёмка летит легкокрыло,И скрипит на морозе тайга.Холодно. Ах, как холодно на этой земле!..

Пианист

В этот день было особенно жарко. Над взрытым бурым суглинком качались еле видимые волны зноя. Комары тучами плясали над нашими головами.

Я – сваебой. Деревянный, наспех сколоченный из сырого леса копер стоит на дне глубокого оврага, на берегу маленькой, холодной и быстрой речки Вулы-Сю-Иоль. С утра по позднего вечера мы, девять оборванных, голодных заключенных, налегая грудью на жерди ворота, ходим по кругу, поднимая вверх тяжелую, чугунную бабу.

Копер скрипит, стальной трос натягивается как струна, и, когда чугунная баба с грохотом ударяется о сваю, мы утираем пот с лица и стараемся всеми способами замедлить новое поднятие чугунного бездушного изверга, выматывающего из нас последние силы.

Десятник, маленький рябой мужичонка, сидит в стороне на бревнышке и, показывая сосновым «метром» на солнышко, то и дело напоминает:

– Давайте, ребятки, давайте… Чтобы нам полнормы еще до обеда схватить.

– Даем, даем, голубчик, – в тон ему отвечает мой сосед по рычагу, старичок Ефимыч, сгорбленный, чахоточный, часто и густо кашляющий, налегая сухим плечом, – ибо грудь у него болит, – на затертый до глянца березовый рычаг. – Всё, что можем, – даем, десятничек. Может, и житуху-то тебе скоро отдадим.

Десятник Голубев щурит на него острые глазки и неторопливо говорит:

– Ты, Ефимыч, больно разговорчив стал. Мне твоя жись не надобна. Я, брат, сам заключенный.

– Так какого же лешего ты подгоняешь? – озлобленно говорит Митька Пан, старый вор-рецидивист, поворачивая к нему бледное лицо. – Совести у тебя нет, у чёрта рябого.

Голубев тихо смеется.

– Ты, Пан, за что сидишь? – спрашивает он и тут же сам отвечает: – За воровство! А я? Убил? Ограбил? Против советской власти шел, как вон Ефимыч, Сережка или Всеволод? Нет, я преступлениев не делал. Коли хочешь знать, я счетоводом в колхозе был, ну и запутали меня… Кто-то из колхозного амбара пять возов ржи свез, а я – в ответе.

– Врешь ты, сука, – сплевывая, возражает Митька Пан, – сам спер, наверно, а на других сваливаешь.

Митька Пан – единственный из нас, кто не боится десятника. И он же единственный, на кого не жалуется начальству десятник, ибо боится Митьки. Зная это, Митька часто бросает работу и заваливается спать на солнышке тут же возле копра. Голубев ходит вокруг него и кричит, что загонит его в изолятор. Митька, закрыв глаза, блаженно улыбается и равнодушно обещает:

– Я те, рябой чёрт, сейчас все ребра повыламываю… Отойди и не мешай спать.

Больше всего я дружу с Всеволодом Федоровичем. Он по профессии пианист. Еще до заключения я бывал на его концертах в Москве, в консерватории. Но тогда мы не были знакомы. Талантливый и умный человек. Ему тридцать семь лет. Высокий, слегка сутулый, в больших круглых очках, сквозь которые смотрят добрые и умные глаза, неторопливый в движениях; от него веяло какой-то теплотой и порядочностью. Очень молчаливый, он покорно и старательно исполнял всякую каторжную работу. Срок у него был три года, из них два с половиной он уже «отбыл». За что он был осужден – он и сам не знал, как и большинство политических.

В Москве у него осталась старая мать, с ней он переписывался и жил только одной мыслью – вернуться к ней и к своей прежней работе – пианиста. Но последнее сильно осложнилось одним обстоятельством: на физической работе его руки так огрубели и заскорузли, что «размять» их, по его собственному выражению, почти немыслимо. Это его страшно огорчало и заставляло целые ночи проводить не смыкая глаз.

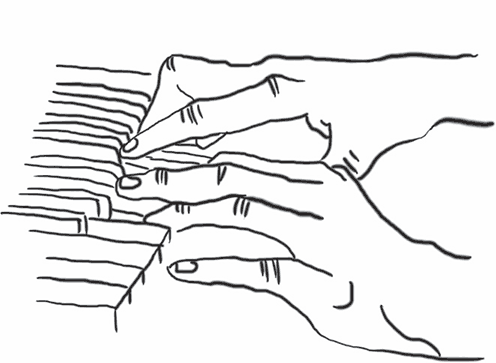

Вечерами, после работы, когда мы бессильно валились на грязные, вшивые нары, он показывал мне скрюченные, шершавые пальцы и взволнованно спрашивал:

– Как вы думаете, Сережа, отойдут они когда-нибудь?

Я всеми силами старался его заверить, что, конечно, он будет снова играть, но в душе я сильно сомневался в этом. И, как назло, все три года в концлагере он находился на самых тяжелых работах: то с лопатой в руках стоял по колено в тухлой болотной воде, то катал нагруженную землею тяжелую тачку, то вытаскивал из воды десятиаршинные бревна.

Есть люди хитрые, изворотливые, они за весь свой каторжный срок пальца о палец, как говорится, не ударят. Они устроятся парикмахером, поваром, каптером, завхозом… Но есть люди – по пять, по десять лет изо дня в день катают тяжелую тачку. Это честные, скромные и покорные судьбе русские люди, попадающие в лагерь «за здорово живешь». К таким людям относился и Всеволод Федорович.

…Копер мерно вздрагивал. Закоперщик, молоденький пятнадцатилетний мальчик Коля, дергал спусковую веревку и вслух громко отсчитывал количество ударов. Солнце подымалось все выше и выше, опаляя горячими лучами наши стриженые головы. На правом и левом берегах речки, в пятидесяти метрах от нас, землекопы отсыпали конуса – будущие подходы к мосту. Я смотрел вверх и видел, как на насыпи один за другим на фоне голубого неба появлялись люди с тачками, опрокидывали их, взмахивая руками, и снова откатывали пустые тачки. Они напоминали больших птиц, подлетающих к краю бездны и испуганно шарахающихся назад.

Несколько поодаль, в тени густых кустов дикой смородины, сидел на пне конвоир-охранник; свесив голову на грудь и не выпуская винтовки из рук, он мирно спал. С утра он был пьян, и к полудню его совсем развезло.

– Десятничек! – окликнул Митька Пан Голубева.

– Ну, чево тебе? – лениво спросил тот, не отрываясь от вырезывания узоров на своем «метре».

– А что, ежели я подойду чичас к часовому, вырву у него винтовку, тресну его прикладом по башке, потом тебе – пулю и айда в тайгу…

– Все едино не уйдешь, – негромко ответил Голубев.

– Почему?

– А потому, что на сотни километров тайга, болота да комары. Деревни появятся только на Вычегде. Пока ты до них доползешь – сдохнешь с голоду али в трясине потоп нешь.

– А я ж с винтовкой. Птиц стрелять буду, – вслух мечтал Митька Пан.

– Во-первых, у тебя пять патронов. У нашего охранника больше не бывает. Во-вторых, ты стрелять не умеешь. Значит – в первый день все их расстреляешь… Нет, не уйдешь, Митька.

– Вот дьяволы! – возмущался Митька Пан. – Знала советская власть, где лагерек для нашего брата построить: болота да чащобы…

– А ты как думал? Знамо, там люди… К-хе, к-хе… люди… – и, не договорив, старик Ефимыч закашлялся.

Я посмотрел на Всеволода Федоровича. Он, опустив низко голову и поблескивая на солнце стеклами очков, чему-то улыбался и сильно налегал грудью и руками на рычаг.

– Бух! – упала чугунная баба.

Снова наматывался трос на ворот, снова Коля дергал веревку…

– Бух!

– Бух!

– Бух!

Удары многоголосым эхом далеко разносились по тайге. Свая уходила все дальше и дальше в землю.

– Помощница смерти идет! – радостно закричал маленький закоперщик. – Кончай, ребята!

– Конча-а-а-ай! – покатилось по всей трассе.

На берегу из-за сосен показалась маленькая процессия. Впереди шла полная женщина, за нею – трое мужчин с фанерными ящиками на головах. Они несли обед. «Помощница смерти» получила это прозвище за то, что работала одно время санитаркой у лагерного фельдшера. Но за провинность (она выпила все эфирно-валериановые капли в аптечке) ее перевели сначала прачкой в баню, а потом смилостивились и поручили разносить обеды заключенным на работу. Женщина она была молодая и чрезвычайно сильная.

Каждый из нас получил по куску вонючей трески и по маленькому кусочку хлеба.

– Дай, ведьма, еще кусочек? – попросил Митька Пан.

– У начальничка! – басом ответила она и скомандовала своим разносчикам: – Пошли дальше!

Мы присели на траву и с жадностью стали поглощать треску и хлеб.

Всеволод Федорович сжимал и разжимал пальцы.

– Слушайте, – сказал я. – А почему бы вам не сходить к начальнику и не попросить его о переводе на какую-нибудь другую работу?

Всеволод Федорович грустно улыбнулся.

– Пробовал.

– Ну и что?

– Никогда не выходило.

– Знаете что? Сходите еще раз. Настаивайте.

Он пожал плечами.

– Бесполезно.

– Ах, какой вы! Надо добиваться. Иначе, конечно, ничего не выйдет.

Митька Пан покосился на нас.

– Ты, Всеволод, взаправду сходи. Тебе работа не под силу. Я это вижу. Сдохнешь – как пить дать. Руки для музыканта – это, верно, все. У меня был кореш, здорово на баяне играл. А потом на лесозаготовительном лагпункте не захотел работать и отрубил сам себе три пальца на левой руке. Так потом, как ни прилаживался играть – ни черта не выходило.

Мы рассмеялись.

– Я – вор, – продолжал Митька Пан, – но никакого бесчинства терпеть не могу. Вот и Ефимыча тоже бы надо освободить от сваебойства… Как, Ефимыч, а?

– Господь всех нас освободит, – тихо сказал старик.

– Вы, Митя, хоть и вор, но хороший человек, – сказал Всеволод Федорович, – куда лучше других, не воров. Только зря с десятником ругаетесь…

– Я еще ему башку срублю, – пообещал Митька Пан. – Слышишь, десятничек?

– Слышу, – отозвался Голубев, доедая треску. – Только смотри, как бы я тебя первого не упрятал куда следует… Давай начнем, ребятишки!

– Эх, кровопийца! – воскликнул Митька Пан. – Дай хоть людям дых перевести.

Он вскочил. Разорванная до пояса рубашка обнажала сильную, исколотую татуировкой грудь и живот, весь покрытый ножевыми шрамами. Голубые глаза на бледном лице сверкали гневом и ненавистью. Секунда, и – случилось бы то, что давно обещал сделать Митька Пан, но вдруг, резко повернувшись, он первый подошел к вороту и взялся за рычаг. Я видел, как прыгали желваки на его щеках.

Вечером мне удалось уговорить Всеволода Федоровича пойти к начальнику лагпункта. Отправились вместе.

Комендант долго не хотел нас выводить за зону, но потом, махнув рукой, приказал охраннику сопровождать нас.

Начальник лагпункта Сулимов жил в маленьком домике, в стороне от лагпункта, обнесенного забором с колючей проволокой. Минут пятнадцать мы стояли в передней, ожидая, когда он нас примет.

Вошли.

Сулимов лежал, развалясь на койке, и кормил сахаром огромную собаку овчарку. Ворот украшенной кровавыми петличками гимнастерки был раскрыт, ремень снят, и несколько верхних пуговиц на синих галифе растегнуты.

– Ну, что надо? – спросил он, не глядя на нас и продолжая забавляться с собакой.

Мы нерешительно мялись.

– Ну? – повторил он.

– Видите ли… извините… – робко начал Всеволод Федорович.

– Ну?

– Мы… я, собственно, по личному делу пришел.

– Ну?

– Я – пианист…

– Известный московский пианист, – добавил я.

Сулимов вскинул одну бровь и посмотрел искоса на меня.

– Вы потом будете говорить… Н-ну?

– Понимаете, гражданин начальник, – продолжал Всеволод Федорович, – я в течение двух лет нахожусь исключительно на физической работе. Мои руки превратились… вот… видите, – он протянул обе руки вперед, – и если я лишусь рук, то… то я не смогу играть и, по выходе из лагеря, буду лишен куска хлеба, так как кроме своего дела я ничего другого не знаю…

– Ну, и?.. Пошла! – крикнул Сулимов на овчарку, прыгнувшую передними лапами на край койки. – Ишь, обрадовалась! Дальше!

– И я бы очень просил вас предоставить мне какую-либо другую работу.

– Так, – отчеканил Сулимов, – ну, а вы что хотите?

– Да я просто пришел вместе с ним, – ответил я. – Хочу лишь подтвердить, что ему действительно очень тяжело на сваебойной работе.

– А на тачку оба не хотите? – улыбаясь, спросил Сулимов. – По какой статье осуждены?

– Пятьдесят восемь, пункт десять, – ответил Всеволод Федорович.

– А-а… Нет, другой работы для вас не найду. Говорю – тачку могу вам предложить. Не устраивает?

Мы молчали.

– Уведите, – скомандовал Сулимов конвоиру.

Митька Пан, узнав о постигшей нас неудаче, сказал, что лучше всего, когда жить в лагере делается невтерпеж, – это удрать. И предложил нам составить ему компанию. Мы отказались.

На другой день мы снова крутили ворот. Ефимыч все чаще кашлял и приседал порой на краешке копра.

– В гроб пора, Ефимыч, в гроб пора, – утешал Голубев.

– Я и сам знаю, что пора, – соглашался старичок, – да вот Господь Бог чегой-то все бережет.

– Ничего, ничего, время подойдет – помрешь, – стругая палочку, продолжал десятник, – я уж восьмой год в лагере, я много таких, как ты, видел, всех схоронили потихоньку.

– А скольких ты, Голубь, загнал в землю? – осведомился Митька Пан.

– Про то никто не знает, – усмехнувшись, ответил Голубев.

К полудню забили три сваи. После обеда все спустились к речке и стали подносить новые сваи к копру. Ночью прошел дождь, и погода целый день хмурилась. Мокрая земля не просыхала.

Все девять человек, включая и Колю, несли тяжелое бревно. Четыре новых сваи уже лежали возле копра. Подниматься в гору с такой ношей было очень трудно. Все напрягали последние силы. Командовал Митька Пан.

– Так… так, братва. Еще немного… так… Ефимыч, не сдавай. А еще лучше – отойди с-под бревна к чёртовой бабушке… все одно – толк от тебя не великий… Всеволод, перемени плечо, а то башку свернет, когда бросать будем… Иван, не хитри. Чего плечико опускаешь? Все несут, значит, и ты неси… Здоровый, а норовишь, как бы за чужой счет… Смотри на Ефимыча… Дохнет, а прет… Ну, осторожней, черти… Бросаем! Раз! Два Три!

Бревно полетело.

Всеволод поскользнулся на сыром суглинке и упал, далеко откинув правую руку. Ладонь уперлась в лежащую сваю. Бревно грохнулось и придавило Всеволоду пальцы.

– О-ох! – тихо вскрикнул он.

Наступила тишина. Все растерялись.

– Чего смотрите? – закричал Митька Пан. – Подымай!

Мы схватились за бревно и приподняли. Я выдернул руку Всеволода. Четыре пальцы были сплющены. Из-под ногтей неторопливо сочилась кровь. На наших глазах кисть синела и пухла все больше и больше. Всеволод лежал на боку молча, не поднимая головы. Очки упали, и было странно видеть его профиль без очков.

– Сережа, – тихо позвал он.

Я наклонился.

– Кончено? Руки нет?..

Я молчал.

Подошел конвоир.

– Надо бы… того… к фельдшеру его отправить, – сдвигая на затылок фуражку и отдуваясь, негромко предложил он.

С насыпи, побросав тачки, бежали заключенные.

Всеволод Федорович поднялся и сел. Странно улыбаясь, он взял левой рукой правую и положил изуродованную кисть на колени.

– Играть, пожалуй, не сможешь, – огорченно произнес Митька Пан.

Всеволод Федорович посмотрел мне в глаза. Я никогда не забуду этот страшный, удивленный взгляд.

– Идти можешь? – спросил конвоир.

Покачнувшись, Всеволод Федорович встал с нашей помощью.

– А отчего же и – нет? – спросил он.

В сопровождении подошедшего второго конвоира и мальчика Коли, он нетвердо пошел к лагпункту.

Я смотрел на его сгорбленную, высокую фигуру и думал о том, что хорошо бы забраться на самый верх копра и броситься оттуда вниз головой, чтобы не видеть больше этих бесконечных человеческих страданий на терпеливой русской земле.

Осенью сырым туманным утром Митька Пан зарубил топором десятника Голубева и убежал в тайгу.

Воспитатель

В полдень пошел дождь. Потемневшие ели грустно опустили мохнатые лапы; с них, точно слезы, катились редкие светлые капли. Серые, рваные тучи бежали беспорядочно, цепляясь за острые верхушки стройных пихт.

Едва только скрылся в кустах можжевельника стеганый бушлат десятника Рублева, как мы, словно по команде, побросали ненавистные нам тачки и в одну секунду сгрудились у догоравшего костра. Вооруженный конвоир проследил за нами прищуренным взглядом и снова принялся за свое любимое занятие – жонглирование тремя камешками. Его дело – смотреть, чтобы заключенные не убежали, а работают они или не работают, это его не касается. Подгонял в лагере хватает и без него: начальники лагпунктов, их помощники, прорабы, десятники, нарядчики, коменданты, воспитатели.

Мы протянули озябшие руки к костру, но поблаженствовать долго не пришлось.

– Внимание! Гришка Филон идет! – скомандовал семнадцатилетний вор-карманщик Сом.

Из леса спрыгнул в песчаный забой маленький, тонконогий человек в кожаной порыжевшей куртке и еще издали тенорком закричал:

– Отдыхаете, граждане заключенные? А работать кто Гришка Филон был лагерным воспитателем. В прошлом – «тяжеловес» и «мокрушник» (бандит и убийца), теперь он возглавлял на лагпункте культурно-воспитательную часть.

Изумительное изобретение это – воспитатель.

Гришка Филон, как и мы, был заключенным, но почти пятнадцатилетнее пребывание в тюрьмах и лагерях с короткими перерывами жизни на воле научило его сразу же пристраиваться в лагере на теплых местечках. Работа воспитателя – одна из самых легких на советской каторге. Воспитатель имеет много преимуществ: он физически не трудится, получает самое лучшее питание, ему – почет и взятки и – большие шансы на досрочное освобождение. К этой «весьма ответственной» должности допускался только «социально близкий элемент», как называют уголовных преступников чекисты, и ни в коем случае (упаси боже!) не «политические». Правда, есть один минус в этой должности: жулик, раз побывавший в воспитателях, объявляется блатным миром вне закона, он считается изменником и в один прекрасный день его могут убить. Гришка Филон знал это и заискивал перед жуликами.

Ему было 35 лет. Маленький, сухощавый, с бесцветными и всегда бегающими по сторонам глазами, с белой слюной в уголках рта, он производил отталкивающее впечатление. Подражая начальству, он носил зеленые уродливые галифе, хромовые сапоги, гимнастерку, кожаную куртку и фуражку á la товарищ Сталин. Срок у него был пять лет, из них – три он уже отбыл.

О своем последнем «деле» он говорил много и охотно. А «дело» заключалось в следующем маленьком происшествии: ночью в темном переулке он «накрыл» женщину, а так как она отказалась добровольно и без шума отдать ему свою шубу, то он бритвой отрезал ей нос, а шубу все-таки отнял…

Гришка Филон быстро подошел к нам и, подняв с земли совковую лопату, в одну секунду разбросал костер.

– Греться захотели? – приговаривал он, орудуя лопатой. – Греться? А вы за тачкой, за тачкой погрейтесь!

– Гражданин воспитатель, да ведь мы только что присели, – взволнованно проговорил Николай Иванович Сушков, профессор-археолог, нашумевший в свое время в Москве интереснейшими статьями о раскопках в Бухаре. Слабый, совершенно больной, он покорно в течение трех лет катал тачку. Осужден он был за «недонос» на своего брата – инженера, обвиненного во вредительстве.

Гришка Филон, далеко откинув последнюю горящую головню, оперся на лопату, обвел нас белесыми глазами и, стараясь придать своему голосу нравоучительный тон, заговорил:

– Вы, граждане, находитесь, так сказать, в «Исправительно-трудовом лагере НКВД»… э-э… Это, так сказать, не царская каторга, а… а – исправительная. Советское правительство во главе с товарищем Сталиным… э-э… не наказывает преступников, а перевоспитывает… Вы, так сказать, враги народа и доверия вам нет… а потому вас надо перевоспитать, перековать, так сказать…

– Я не враг народа, а вор, – вставил Сом, – ты меня, Филон, в общую кучу не мешай…

– Я не тебе речь говорю, а политическим… Помните, граждане заключенные, только через труд и перековочку вы вернетесь в ряды полноправных советских граждан… А поэтому вывозите земли на тачках как можно больше… Норму вывозки надо не только выполнять, но и перевыполнять!..

Как ни грустно было слушать речь воспитателя, все-таки многие из нас хихикнули.

– Чего зубья показываете? – взревел Филон. – Работать надо, а не смеяться… Я тоже был первый жулик и бандит, а теперь вот человеком стал… Норму надо делать! Норму!

– Ваши нормы, гражданин воспитатель, невыполнимы, – покачав головой, сказал профессор.

– Как это – невыполнимы? Ежели, конечно, ты не хочешь помочь нашей стране, то не выполнишь норму… Я тебя, старик, предупреждаю: если норму выполнять не будешь, отправишься на штрафной, так сказать, лагпункт… Кубики[11], кубики и кубики!..

Речь воспитателя затягивалась, а следовательно, затягивался и отдых. Мы начали задавать ему бессмысленные вопросы, только затем, чтобы подольше оттянуть встречу с общим другом – тачкой. Но Филон скоро спохватился и грозно крикнул:

– Ну, вот что: хватит трепаться!.. Эй, старик, подымайся!.. За работу!