Полная версия

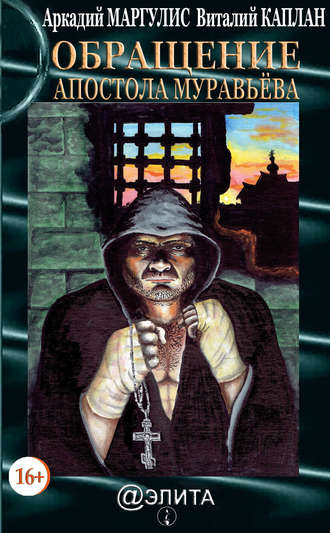

Обращение Апостола Муравьёва

Виталий Каплан, Аркадий Маргулис

Обращение Апостола Муравьёва

© ЭИ «@элита» 2014

Глава 1. Тюрьма. Малява

Преисполненный важностью возложенной на него миссии молодой шнырь самозабвенно елозил машкой по видавшему виды заплёванному продолу. Кем был он до высочайшего поручения? Да никем: Никто по имени, Никак по фамилии. Обломали тюремные университеты. Зато теперь всё непременно изменится в лучшую сторону. Станет повеселее, как бывало на воле.

Никто исподлобья зыркнул на дремлющего за столом вертухая. Не бояться… Крупные капли холодного пота, игнорируя брови-дамбы, затекали в глаза. Нещадно грызли нежную плоть. Не бояться… Если верно выполнить поручение, положенец, гляди, одарит погонялом. Не каким-нибудь там Дротом или Чухой, а настоящим, помогающим выбиться в мужики и дождаться окончания срока живым и невредимым.

До этого дня шнырь никогда не бывал внизу, под первым этажом. С замиранием сердечной мышцы он рассматривал тюремный ШИЗО. Штрафной изолятор пугал и приманивал одновременно. Как лестница в небо. Через каждые двадцать шагов бесконечный проход разделяли стенки-решётки с запертыми на большие навесные замки дверями. Если, забыв где находишься, долго смотреть в перспективу, непременно увидишь перед собой под мертвечным светом мерцающих люминисцентов одно сплошное клетчатое железо.

Закончив драить очередной пролёт, Никто будил вертухая, и тот, прищурив глаза, огромным ключищем отпирал следующую переборку. Ещё один шажок к заветной цели, сытой жизни и босяцкой уважухе.

За щекой у Никто парилась мулечка, запаянная в целлофан. По одну сторону за плёнкой номер камеры изолятора – «куда», по другую – «откуда», на случай, если получатель в больничке или вовсе завершил земные скитания. Боязно шнырю: малява с воли, за такую, если поймают, хозяин по головке не погладит. В сотый раз шнырь шептал про себя заклинание-оберег, пришедшее из далёкого детства:

«Заклеили клеем прочноИ ко мне прислали срочноЯ его не пожалеюПолучу и вмиг расклею».Стишок возродился в голове, когда сам отрядник вызвал шалявогок себе. Долго распекал за неуместное жужжание, а затем неожиданно всунул в ослабевшую от страха вспотевшую клешню маляву:

– Апостолу, – строго приказал, – доставь и забудь.

Никто отказать отряднику не посмел и, успев поднатореть в арестантских делах, с низкого старта рванул к положенцу, доложился, покаялся, спросил, как быть.

Отрядник, в сущности, кто? Хер с бугра. А Хан положенец, достоинством поважнее, ему авторитетные воры поручили за зоной смотреть. Хан, сидя в позе излюбленной, на корточках, едко прищурился:

– Делай, как велено.

И теперь крошечный клочок бумаги, запаянный в целлофан, щиплет щёку, ни выплюнуть, ни проглотить.

От грустных мыслей шныря отвлекла покрытая облупленной давно выцветшей краской камерная дверь. На ней едва различимый трафарет – «Двадцать два». Надо действовать. Никто склонился над ведром, яростно отжимая в него машку. Зыркнул исподлобья на спокойно дремавшего вертухая. Улучив момент, выстрелил тускло сверкнувший в тюремной подсветке конвертик в камеру, в узкую щель под дверью, лишь промелькнуло по-женски безволосое запястье со служивой мастью: примитивный кораблик с парусом, три кривые буквицы ВМФ и цифры 86–89, означавшие годы службы.

– Апостол, – едва слышно позвал шнырь вслед маляве.

– Метлу прикуси, – моментально послышался ответ, словно адресант заранее знал, что сделает шнырь.

Тот недолго думая, принялся драить дальше, млея от оторопи. Через несколько шагов он уткнулся в решётчатую стену. Негромко кашлянул. Вертухай очнулся, беззлобно выругался, но встал. Работа есть работа. Ключи, как ни крути, у него, зеку их не доверить.

Апостол, слегка озадаченный, рассматривал маляву. С воли – факт. Машинально понюхал, а ну как от Галимы или какой-нибудь случайной шалавы. Пахло скверно. Ну, пока погодит. Сделал глубокий вдох, задержал дыхание. Медленно досчитав до трёхсот, выдохнул. Поочерёдно расслабил мышцы рук, груди, пресса, спины. Затем резко, без передышки, отработал сотню приседаний. Прислушался к ощущениям. Порядок. Повторил: ноги приятно загудели. «Пистолетик» – по четвертаку на ногу.

Восстановив дыхание, зарядил поочерёдно: сотню обычных отжиманий с широкой постановкой рук, с узкой, хлопками перед грудью и за спиной. Снова успокоил дыхание. Исполнил десяток замедленных отжиманий. Покончив с прессом, взялся за скакалку, настоящую, фабричную. Кум за такую погонит половину персонала. Апостол улыбнулся собственным мыслям. И пусть увольняет – здесь, на зоне, каждый сам за себя выбирает, как жить. Голодным, но по уставу, либо сытым, и тогда уж по босяцким законам.

«Залетел» Марат в первый раз, но получал от чалки несравненное удовольствие. Тюремное бытие с его жёсткими, как взгляд прокурора, правилами, заново зажгло интерес к жизни.

Мышцы практически пришли в норму, и Апостол, поймав краем глаза движение тени, резко выбросил кулак в сторону. Тень ретировалась с линии атаки, но, будучи обнаруженной, уже не имела шансов. Её соперник вжился в роль, представляя в мелочах бой. Сегодняшний он посвятит стандартной тройке, постепенно усложняя элементы – правый боковой в корпус, правый апперкот, левый боковой в корпус. Человек гонял по крохотной камере собственную тень, пока она не запросила пощады, в изнеможении опустившись на нары.

Когда в хате появился новый сиделец, одуревшие от скуки арестанты оживились. Экземплярчик… Потеха на час-другой обеспечена. Такие спесивые здоровяки сразу не ломаются. Сперва ерепенятся. Новый мужик-сарай от прописки отказался напрочь. Посвящение в арестанты всем вышло боком. Не в добрый час подступились. Кто отделался выбитыми зубами, кто сломанной челюстью. Смотрящего камеры, тощего глуповатого и злобного наркошу, Апостол сгрёб за ворот железной лапищей, приподнял над полом и вдавил в стену. Когда тот забыл сучить ножками, разжал пальцы. Посмотрев сверху на копошащееся ничтожество, добивать не стал. Помочился на глазах приходившей в себя публики и завалился спать… на место свергнутого авторитета. На зоне заговорили, и через два дня пригласили на сходку.

Старый Хан долго молчал, неотрывно глядя на бунтаря, словно отыскивал в нём нечто известное одному ему, отдавшему тюрьме сорок лет жизни. Отыскал:

– Виноват я, человече, прости. Недоглядел по старости лет, наркомана смотреть за хатой поставил. Беспредел дозволил… – обманчиво мягким, извиняющимся голосом проговорил Хан, и уже иным, жёстким, недвусмысленным, добавил: – Но больше так не поступай. Казнить и миловать я здесь поставлен. Иначе непорядок произойдёт. Обзываться Апостолом станешь, считай, по фамилии. Кто слово сказать хочет?

Блатные серьёзно, как на партсобрании, покивали синими мордами, соглашаясь. В руки новообращённого кто-то вставил жестяную кружку с дымящимся чифирём. Апостол сделал несколько коротких глотков горького, как его прошлые годы, но ядрёного, как кулак мастера Габриеляна, напитка. Послышался одобрительный гомон. Бродяги оценили. Тогда Хан сказал, что высмотрел у Апостола нужные для аристократа качества, и что он, бывалый вор, берёт его в ученики. Это был первый урок. Апостолу, по совету положенца, следовало пострадать за бродяг в ШИЗО недельки с две, не меньше. И авторитета прибавится, и опыта поднаберётся.

Отдышавшись, Апостол вскрыл целлофан. Снова понюхал. Оценил обратный адрес. Осторожно расправил аккуратно умятый листик:

«Здорово тебе, бродяга Апостол.

От всей души зычу тебе здоровья, благополучия и фарта в делах наших благородных. Знаю не понаслышке: наш ты человек в душе своей, правильной масти. Всегда таким был. Законы уважаешь. В курсе я, что трудно за забором. Но помни, любая канитель между своими должна разбираться по-нашенски. В присутствии положенцев. Слушайся Хана, он опытный и честный вор. В масти. Я его поставил над вами разборы делать по совести, ни в коем случае не кровожадные, ибо нам такое неприемлемо. Ты, Апостол, хороший бродяга, и я хотел ставить тебя в помощь положенцу, но вот какое дело. Просили меня Воры Российские за одного патлатого. Встретить тот пожелал бродягу дерзкого в душевном метании. Потасовали. Выбор пал на тебя. Послухай мою науку. Не с целым сердцем прошу за патлатого, но знаком с ним лично. Человек он сильный. В свою масть многих бродяг сманил. Всё же порядок не воспрещает за таких впрягаться. Возьми вот некрасовских мужиков. Если такие по недопониманию, либо по козьим убеждениям допускали козлячьи поступки, а именно: были стукачами, сдали кого-то, но ошибку свою поняли – это приятно. И всё же такой мужик, даже раскаявшись, не станет порядочным арестантом. Такого в нашей нищенской жизни не бывает. В нашенской жизни есть понятие: если кто-то впрягается за мерзавца, то он тоже мерзавец. Хорошие люди, в особенности воры, не впрягаются за подонков. Тварь поддерживает такую же тварь. А патлатые, хоть и замарали себя связью с властями, но тварями по понятиям не считаются.

А ещё пресекай, как и делал, всякий беспредел, ибо нож носится для хороших людей и самообороны. За хулиганские действия смело ломай руки, в этом тебе моё благословение.

Лютый, вор в законе».

Апостол выудил из складки одежды спичку, не обнаруженную при досмотре. В изоляторе запрещено курить. Чиркнул о бетонный пол. Подождал, пока малява не обратилась в чешуйку пепла, затем дунул. Чешуйка взлетела, рассыпаясь. Лютый – опытный вор, положенец по Ростовской области. Любопытно, отчего покинул Иркутск, ну да ладно, его ума дело. Он сам ставил Хана на зону. Тогда отчего письмо пришло напрямую, минуя смотрящего? Вопросы, вопросы. Апостол ещё только учился, но его изворотливому уму не составило труда вычленить из письма два основных посыла. Первый и главный: за расправу над дохляком-наркоманом с него не спросят. Более того, получен зелёный свет поступать так и впредь. Второй: всесильный Лютый, авторитетный вор в законе, предлагал корешку Апостолу встретиться с каким-то попом, причём об этом хлопотали люди, коим отказать он не мог. Или не захотел. Сколько Марат помнил, Лютый ещё тогда, на прииске, имел слабость к кресту. Но он не требует, а настойчиво просит: встреться с патлатым, послушай, курни опиума для народа и, если пожелаешь, отошли попа обратно, откуда пришёл.

Что ж, если он всё правильно понял, ждёт его великое будущее. И, может, когда-то, на третьей-пятой отсидке, тот же Лютый, долгих лет ему жизни, отрекомендует на корону. Родная это стезя. Апостол чувствовал её всеми извилинами души. Только здесь он станет Человеком, обретёт душевный покой и радость.

Марат растёр между пальцами волоконце пепла, сжал кулак и сокрушительным не отбиваемым ударом вогнал потерявшую бдительность тень в щербатый бетон стены. Боль физическая лишь на миг заглушила боль душевную, но мгновения с избытком хватило провалиться в мертвецкий, без сновидений, сон.

Разбудил скрежет. Синий после бессонной ночи и дерьмового алкоголя вертухай пытался попасть ключом в замочную скважину. Апостол ополоснул лицо, сгоняя остатки сна, пригладил волосы и чинно сел на шконку в ожидании результатов возни охранника. Если бы не перебитый нос, сломанные уши, плечи шириной с лимузин и кулаки с тыкву – пай-мальчик. Наконец, массивная дверь поддалась, отворившись с жёлчным скрипом.

– Принимай гостей, Муравьёв, – просипел Егорыч, вечно простуженный вертухай, судьбою вровень с пожизненным заключением.

Сам в дверном проёме не показался. Постеснялся своей синюшности. Вместо него в камеру вошёл невысокий человек в чёрном заурядного пошива френче, но с открытым лицом, располагавшим к доверию. Апостол поморщился. Русые, почти белые, длинные волосы гладко зачёсаны назад. Впечатление портила куцая бородёнка, совсем не уместная на лице гостя.

– Ежели что, постукай, – наказал посетителю Егорыч, и дверь с грохотом захлопнулась.

Гость с интересом рассматривал камеру. Молча и неторопливо. Прочитал граффити на стенах, все подряд. Задержал внимание на мемориальном: «Смерть пидорасам, крысам и тёще ненасытной Марье Ивановне».

– Что вы думаете по этому поводу? – спросил он, кивая Апостолу на автограф.

– Не согласен.

– Нет?

– Нет. Не по понятиям убивать пидоров и крыс. Наказывать надо, а убивать – беспредел.

– А Марья Ивановна?

– Ей смерть.

– За что же? – искренне удивился гость, но, спохватившись, представился, – отец Серафим, в миру Алексей Игоревич Кущенко.

– Хм, а мы тёзки по отчеству. Остаётся надеяться, что у нас не общий папа, – хмуро рассмеявшись собственной шутке, проговорил Апостол.

– Ошибаетесь, разлюбезный. Отец у нас у всех один. Но, честное слово, мне не терпится узнать, в чём так провинилась тёща перед анонимным автором.

– Вовсе он не анонимный, его здесь все знают – правильный мужик. Взял на воле рыжья в одной хате. Много взял, а спрятал в деревне у тёщи, Марьи Ивановны. Старуха зятька с радости самогоном накачала, а когда тот заснул сном праведника, – посетитель слегка поморщился, но перебивать не стал, – в ментовскую позвонила.

– Ну, и в чём подлянка? Бабка-то по своим, фраерским понятиям поступила!

– В том, патлатый, что босяка повязали – и на кичман, а из рыжья в тайнике только два худых колечка нарисовалось. Месяцев через пару, как беднягу осудили, тёща с тестем развалюху в деревне за копейки сбыли и дунули в Подмосковье. Там наличманом усадьбу купили, вместе с «Волгой» неезженой в гараже… Вот такая история! Скажи, патлатый, отчего ты со мной по фене ботаешь? Неужто сидел?

– Не приходилось, Бог миловал. Бывают, Марат Игоревич, такие арестанты, что нормального языка не понимают. Простите, если обидел ненароком.

– А кто, интересно, назначил тебя судить, что нормально, а что нет? Может, блатной жаргон – единственный честный язык по всему Совку остался. На остальных врут.

– Я не сужу, Господь простит, и в чём-то вы правы. Но есть ещё один язык – молитва, в ней лгать невозможно.

– Со мной говори обычно, обидеть ты меня, хмырёк, не можешь, кишка тонка. Попытаешься – кадык вырву.

Отец Серафим мирно кивнул, затем, не спрашивая позволения, присел на краюшек кровати. Задумчиво подёргал бороду:

– Марат Игоревич…

– Апостол!

– Рановато! Если не возражаете, да вы и сами просили обычным языком, я предпочту по отчеству.

Почему «рановато», Апостол уточнять не стал. Батюшка, несмотря ни на что, ему чем-то нравился. Искренностью, что ли? Не было в нём ни капли рисовки, ни крохи наигранности. Без понтов. Да и пришёл, как человек к человеку. А мог облачиться в рясы, или что они там носят сегодня, крест во всё пузо, и заявиться, как «отец» к «чаду».

– Хочу вас, Марат Игоревич, в православную веру обратить…

Апостол хмыкнул.

– Смеётесь? Вы атеист или коммунист? – совершенно неожиданно спросил священник.

Апостол захохотал. Нет, патлатый ему определённо нравился.

– Атеист, наверное… Хотя, вы правы, – Марат понял скрытый смысл вопроса, – воспитывался-то я при «коммунизме», так что атеизм мой не вследствие выбора. Другого мы не знали. «Бога нет», кажется, так утверждали в городах и весях. На самом деле религия – баловство, сказки.

– Сказки, говорите? А вы их читали?

– В каком смысле?

– В конкретном. Библию читали?

– А что в ней… Этот родил этого, тот родил того…

– Идёт время, его наверняка объявят вторым крещением Руси… Вы не представляете, порой приходится крестить по сто человек в день, причём большинство – взрослые люди. Знаете, Марат Игоревич, в разгар перестройки, когда вместо «нельзя» стало «можно», ко мне из школы для одарённых детей обратились за помощью. Просили в неурочное время, хотя бы раз в неделю, проводить занятия по истории православной веры. Учащиеся постоянно менялись, одни приходили, другие уходили. Я не задавал уроков на дом, посещение было добровольным. Что поразительно: элементарные сведения из истории православной веры, о Евангелии, о связи религии с культурой, дети не знали. Простейшие вещи воспринимались, как откровение. Интересовались, но задаваемые вопросы говорили об однобоком образовании. Грустно… Вы, вижу, человек умный, развитой. Поверьте, это не комплимент ради расположения… Вот и скажите, каков, по-вашему, первый грех человека?

– Адама?

– Разве был кто-то до него? Стало быть, его, Марат Игоревич.

– Да ладно… Известно, какой….

– Чувствую, торопитесь. Вот что: я оставляю вам Библию, а вы пообещаете прочесть внимательно книгу Бытия из Ветхого Завета. Там всего несколько страниц. Завтра, с Божьей помощью, я снова вас навещу и задам вопрос заново. Договорились?

– Это что, игра такая? На интерес?

– Полноте, Марат Игоревич, кому придёт в голову играть с Богом на интерес? Нет, давайте условимся: сумеете ответить на вопрос – порассуждаем ещё, а не пожелаете – не стану более докучать.

– А если не смогу? – Апостолу нравилось происходящее, он любил «вызов» и любил одерживать верх.

– Тогда, пожалуй, не приду. Мне тоже, знаете, тратить время с тугодумами не улыбается.

Апостол в мгновение взвился, и у горла священника, царапая кожу, образовалась заточка.

– Полно, Марат Игоревич, экий вы несдержанный, – ничуть не испугавшись, посетовал священник, – уж и пошутить нельзя. Для церкви нет ни бакланов, ни воров, ни ментов – всё едино перед Господом. Касательно вашего вопроса об игре на интерес… знаете ли, ко мне недавно обратился прихожанин с вопросом. Спрашивает: что сказать сестре, не желающей креститься… не хочет она лишней заботы, их без того уйма, зачем ещё ответственность! Я ответил: разумная ваша сестрица, и рассудила верно. Что нужно человеку, чтобы принять Бога? А вот: искренность проникновения в начертанные таинства. Тогда ответственность безмерна, мысль свободна, и вера крепка – такова стезя к Всевышнему. Спрячьте лезвие, Марат Игоревич, не в моих силах насильно обратить вас в веру.

Отец Серафим встал, легонько постучал костяшками пальцев в дверь, и она открылась неожиданно быстро, словно Егорыч ожидал знака, прислонив к ней ухо. Апостол успел сунуть заточку в подошву ботинка, в тонко прорезанный кармашек.

Когда священник вышел, Апостол в раздражении плюхнулся на шконку. Голова, вместо привычной мягкости ударилась о что-то твёрдое. Он приподнялся, в недоумении отодвинул подушку. На шконке лежал томик Библии с тиснёным на обложке и взятым в золото распятием.

Крест украшал грудь Хана, но вместо Иисуса виднелось на нём обнажённое тело женщины. И вилась надпись: «Аминь. Я сполна отомстил за измену».

Апостол резко сел, в замочной скважине снова проворачивался ключ. Новых визитёров не ожидалось, но он потянулся встать. Как, спрашивается, не верить в чудеса.

На пороге стоял улыбающийся Хан с дымящейся зэчкой в левой руке. Правой держал связку ключей.

Хан за три года зоны подмял под себя братву вся и всех сословий. Участь не миновала даже охранников во главе с начальником учреждения – положенец ногой открывал дверь в его кабинет. Хан обзавёлся дубликатами ключей от коридоров, камер, и без помех перемещался по тюремным корпусам. Он крепил воровской закон, правил суд, миловал и карал. Апостол знал, как широка власть законника над зоной, но от такого уровня захватывал дух. Выходит, справедлива аналогия: смотрящему по России прислуживает президент России! Почему бы и нет!

– Входи Хан, окажи честь, – Апостол проморгал, что положенец до сих пор в дверях и, словно заново, со входа, наблюдает за ним.

Хан присел на корточки, глотнул чифиря, одобрительно крякнул и закурил. С давнего времени он предпочитал «отборные беломорные» – пробирающий до печёнок «Беломорканал». Выпустив дым, предложил папиросу ученику. Апостол курева не любил, но кто на зоне не пьёт чифирь и не дымит, попадает в касту отверженных.

Пока кружка не опустела, молчали: Апостол из уважения, предоставляя гостю право первого слова, Хан, словно раздумывая над чем-то, о чём хотел сказать, но передумал. Раньше за ним подобного не наблюдалось. Авторитет старой закалки всегда был решителен, отважен и беспощаден, но главное, перед чем преклонялся Апостол, оставался уверен в себе в любой ситуации.

Апостол всмотрелся в лицо Хана. Въевшиеся морщины трещинами разбегались от носа. Крупные, словно грубо тёсаные, черты. Его ломали в тюрьмах, лагерях, карцерах – но не сломали.

– Апостол, – засипел положенец, – в академии воспаление лёгких великий риск. Если говорить можешь… Сперва, чтоб меж нами не случились непонятки, расставим на места рамсы. Тебя ни в чём не виню, малява от Лютого обязывает нас, как вертухаев приказы кума. Для себя реши, кем станешь, когда вырастешь, – каркающий смех старого вора заметался между стен, – есть, братан, всего два варианта: либо мы, либо они. На двух свадьбах не потанцуешь. Ты или корону примешь…

И Хан замолчал. Надолго. И Апостол не утерпел:

– Или?

– Или не примешь. Простой выбор… Стать человеком, либо остаться, как все. Думай бродяга, я тебя ещё навещу. И помни, патлатый Серафим – хитрый змей, почище того, что искушал Еву. Хитрющий… – прошипел Хан. На его пергаментном лбу углубилась морщина.

Не будь Апостол Апостолом, метнулся бы к двери и разбил в кровь пальцы, в ужасе колотя по двери. Но он чинно поблагодарил вора за науку. Хан ушёл, дверь ещё некоторое время оставалась открытой, словно приглашая хлебнуть свободы. Положенцу западло закрывать дверь. Люди заметили – плохая примета.

Охранник, сменивший зашуганного Егорыча, заглянул вовнутрь. Убедившись, что Апостол на месте, с силой её захлопнул.

Апостол раскрыл книгу. «В начале сотворил Бог небо и землю». Баста, обойдётся.

Ночью теням пришлось несладко. Учитель как-то сказал ему: «Знаешь, сынок, чем отличается мастер спорта от кандидата в мастера? Мастер следит за мелочами. И кандидат тоже. Знания у обоих равные. Каждый умеет применять элементы защиты, атаки, комбинации, но когда дело доходит до боя, кандидат забывает о многом и ошибается раз за разом. Мастер обо всём помнит. Поэтому он – Мастер».

Ночные тени узнали, каков Апостол в бою – адреналин, скорость, взрыв. Они, возникшие из тумана, гордые и быстрые, не в состоянии были уследить, как он нападает, входит в ближний бой, защищается, и как выстреливает в ударе руки, размазывая туманные клочья по стенам камеры.

Глава 2. Ступени. Ребячьи шалости

Кончина «отца народов» Иосифа Виссарионовича Сталина привела в замешательство страну, уверенно маршировавшую в заветное человеческое завтра. От главного «хозяйственника» страны Никиты Сергеевича Хрущёва, обещавшего согражданам жизнь при коммунизме, избавил Леонид Ильич Брежнев, прижизненно и посмертно лоцман «развитого социализма». Затем бразды правления перешли в руки слабых здоровьем перестарков: сперва Константина Устиновича Черненко, за ним Юрия Владимировича Андропова. Им довелось править недолго, каждому до своего упокоения. Кормило власти унаследовал «архитектор перестройки» Михаил Сергеевич Горбачёв. На нём и завершилась эра вождей в отдельно взятом государстве.

Во взятом отдельно городе Одессе великих правителей забыли быстро. Народ пуще занимали товары первой необходимости. Одесса продолжала привычно существовать на стыке времён. Бытовые очевидности, как и прежде, слагали историю, начинаясь с прилавка. За ним стояла бессмертная тётя Роза, вдохновляя земляков наслаждаться жизнью.

Лето на стыке времён выдалось – как и всё, что случалось в городе – невыносимо жарким. Конская лепёшка, вывалившаяся посреди мостовой и приумноженная устами рассказчиков, становилась настолько неимоверной, что пол-Одессы сбегалось взглянуть на колоссальную кучу, перекрывшую подступы к Привозу. Всякий, кто желал понять Одессу, отправлялся на Привоз. Счастливчику доставалась трагикомическая роль, ниспосланная свыше. И никто не избегал участи выплакаться от смеха, притом посмеявшись сквозь слёзы.

Было жарко. Так жарко, что молоко прокисало в коровьем вымени. Привоз вдыхал обыкновенное утро полной грудью. Ломились под снедью прилавки – для острастки с призывами «Не массажировать». Глаза разбегались от изобилия копчёностей, бакалеи, овощей, фруктов, мяса и свежайшей рыбы. Завистливо жужжали орды пронырливых мух. В вещевых рядах красовался товар, доставленный из всех уголков страны и множества зарубежных стран. Умеренные, просторные и узкие брючки. Двубортные, классические, в ёлочку, или в клеточку пиджачки. Невесомое дамское бельё с пикантностями типа «Примерка бесплатно». Лакированные, на высоком ходу и бескаблучные башмачки. Туфельки. Кроссовки. Даже за милую душу бурочки из белоснежного войлока.

В таких мадемуазель Вера, замечательная одесская девушка, торговала простоквашей из подбитого эмалированного бидона. Вечером, заглянув домой, она посетит дискотеку возле Оперного театра, ночью продолжит наслаждаться популярными ритмами наедине с закадычным бойфрендом. Пока же посреди Привоза слышались откровения: