Полная версия

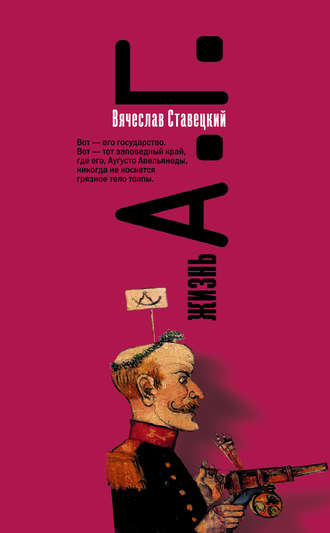

Жизнь А.Г.

Он насаждал дух старой Испании, Испании героев и завоевателей, волшебной страны его детства, родины его снов. Эталоном стал конкистадор – человек будущего, блистательный полубог, сплав благородства, жизнелюбия и отваги.

В школах были введены обязательные уроки фехтования и галантных манер, на производстве – курсы стихосложения и кулачного боя. Каждому мужчине в возрасте от двадцати до шестидесяти было рекомендовано (в принудительном, разумеется, порядке) сдать экзамен на кабальеро – простейший рыцарский набор, в который входили владение шпагой, верховая езда и чтение изящных сонетов. Последнюю часть испытания каудильо, большой знаток поэзии Золотого века, нередко проводил сам. Сидя на складном стуле в палатке выездной экзаменационной комиссии, он снисходительно наблюдал, как какой-нибудь загорелый житель пуэбло, оторванный от плуга и поросят, ломая шапку в заскорузлых руках, неловко читает стихи Кальдерона и Лопе де Веги. Каудильо ободряюще кивал, отбивал такт носком лощеного сапога и доводил экзекуцию до конца, заставляя дважды повторить самые трудные строки, после чего красный, как свекла, поселянин, награжденный значком кандидата в рыцари, возвращался к своим поросятам.

Закалка тел проходила под лозунгом “Один испанец должен стоить ста французов, двухсот американцев и тысячи англичан!”. На площадях крупнейших городов устраивались ежеутренние сеансы массовой физкультуры. Из динамика, булькая и звеня, раздавался обаятельный голос диктора: “Раз… Два… Три… Поворот… И присели… И-рраз…” – и тысячи затянутых в черные облегающие трико девиц и юнцов послушно наклонялись и приседали, заставляя своих чувствительных матерей плакать от умиления, а бесстрастных отцов добродушно посмеиваться в нафабренные усы. Здесь же, на площадях, ежемесячно проводились рыцарские турниры. Мостовую на средневековый манер обносили раскрашенными щитами, на тротуарах и крышах домов оборудовали зрительские места, и закованные в хрустящие латы потомки идальго и кабальеро штурмовали друг друга с копьем наперевес или, срывая аплодисменты, расстреливали из лука чучело американского пехотинца.

Ярчайшим событием той поры стали большие Барселонские Игры, приуроченные к четвертой годовщине Пыльного мятежа. Авельянеда задумал их как альтернативу Олимпиаде, куда Испанию не пустили по его собственной вине (члены олимпийского комитета и лично месье де Кубертен не простили диктатору обещания покончить с западным миром). Проводились Игры на новеньком красавце-стадионе имени Писарро, гигантской овальной чаше на сто тысяч посадочных мест, и были представлены исключительно “испанскими видами спорта” – болосом, кальвой, пелотой, стрельбой из аркебузы и арбалета, различными видами фехтования и хоккеем на траве. Была и коррида, но на ней Авельянеда не присутствовал, так как не выносил вида крови (что, разумеется, держалось в строжайшем секрете). В некоторых состязаниях он участвовал лично и даже взял золотую медаль в первенстве по стрельбе из мушкета, коей очень гордился (так и не узнав никогда, что прицелы у остальных участников были заблаговременно сбиты его тайной службой безопасности).

Изголодавшийся по величию, одуревший за годы республиканской смуты от бездействия и нищеты, народ принимал все эти новшества с радостью. Всюду, где появлялся царственный “Палафокс”, священная тыква, несущая в своей утробе маленького человека в горчично-сером мундире, его встречали взрывы народной любви, бури патриотического восторга, экстазы обожания. Жницы бросали свои снопы и, обнажая головы, салютовали тыкве радужными платками, рабочие повыше взбирались на строительные леса, чтобы прокричать вождю слова приветствия (случались падения), монахи, подобрав подол, выбегали из келий и что есть мочи звонили в колокола. В ответ из бомболюка летели подарки – целые дожди из леденцов, бюстгальтеров и четвертинок недорогого андалузского табаку – свидетельства того, что любовь взаимна, а щедрость Добрейшего из людей не знает границ.

Но были и другие – те, кто встречал цеппелин с проклятиями на устах и показывал ему непристойные жесты, кто тщетно пытался достать его пальбой из охотничьих ружей и втаптывал в грязь павшие с неба августейшие дары. Это были неправильные испанцы, ничтожества и бунтовщики, никак не желавшие осверхчеловечиваться и шагать в ногу с остальным народом. Большинство таковых составляли адепты всевозможных политических партий, объявленных вне закона вместе с породившей их треклятой Республикой. Еще вчера эти проходимцы заправляли страной, а теперь сводили счеты с режимом: кто коварно выставленной в кармане увесистой фигой, а кто и булыжником, метко пущенным из-за угла в затылок представителю новой власти. Имя им было легион, но участь одинаково незавидна, ибо и фиги, и разбитые головы полицейских в равной степени посягали на священные устои Империи.

И днем и ночью по всей Испании велась неусыпная борьба с баскскими националистами, каталонскими националистами, галисийскими националистами (Авельянеду всегда удивляло, сколько в этой стране националистов), недобитыми либералами, республиканцами всех мастей, радикальными монархистами и прочей нечистью, мешающей каудильо осчастливливать свой народ. Их расфасовывали по различным тюрьмам и алькасарам и там при помощи специальной гимнастики и диеты навсегда излечивали от политических заблуждений.

Особую роль в выжигании скверны играла личная гвардия Авельянеды, получившая по цвету мундиров название Черной. Под знамена гвардии становились лишь самые отборные, фанатично верные каудильо бойцы, готовые жестоко расправиться с каждым, кто посмеет встать у него на пути. Магистром этого славного рыцарского ордена был генерал Серхио Роха, первый консул Империи, человек, одно имя которого заставляло скисать в домах молоко, а младенцев так сильно пачкать пеленки, что они потом не отстирывались. Роха первым присягнул на верность Авельянеде в день штурма республиканского Мадрида, а после, не дожидаясь приказа, собственноручно вздернул на фонарном столбе президента Аркадио Хименеса. Сумрачный, сухощавый аристократ, несгибаемый и суровый, как идальго былых времен, генерал был предан режиму до самозабвения, и Авельянеда знал – пока Железный Серхио с ним, его власти ничего не грозит.

Под предводительством Рохи черногвардейцы маршировали по улицам испанских городов, волоча за собой тяжелые угольные тени, наводя страх на прохожих, скрепляя своей чеканной поступью веру в сверхчеловека – преторианцы в черных мундирах, глашатаи будущего, доблестные рыцари новой веры. Денно и нощно неутомимые guardia negro проводили очистительные рейды, выволакивая из домов пархатых интеллигентишек с пачками лживых республиканских прокламаций, громя подпольные типографии, рассыпая наборы “Капитала” и “Декларации прав человека”. Изъятое сжигалось на месте, а виновные подвергались публичной порке шпицрутенами, после чего, оплаканные женами, отправлялись в государственные санатории особого разряда, в объятия лучших заплечных дел мастеров, в чьих нежных рабоче-крестьянских руках даже немой, вереща от раскаяния, сдавал сообщников с потрохами.

Наибольшие хлопоты доставляли красные – всевозможные коммунисты, социалисты и анархо-синдикалисты, которые в годы Республики расплодились в количествах невероятных, а после Пыльного мятежа спрятались в подполье. В отличие от трусов-либералишек, которые исподтишка, с оглядкой смущали народ крамольной болтовней о конституции и свободе, плевали в избирательные урны и геройствовали лишь за бутылкой вина в кругу таких же отважных говорунов, как они сами, а на допросах становились робкими и податливыми, как ягнята, красные, эти пачкуны и оборвыши с бородками a la Троцкий осмеливались противостоять режиму куда более решительно и даже – черт их дери – геройски, устраивая засады на черногвардейцев, забрасывая самодельными гранатами штабы “Великой Испании”, единственной законной партии в стране, и оцарапывая стальное днище “Палафокса” не ружейной дробью, а настоящими, кустарной выделки, пулями. Схваченные, они вели себя дерзко, допросов и пыток не боялись, и даже самые острые гвозди порой тупились о волю этих жалких идеалистов. В народе это заслужило им некоторую симпатию, что, разумеется, больно било по самолюбию каудильо. Поскольку и в тюрьме они продолжали вести свою злокозненную марксистскую пропаганду и вербовать себе новых сторонников, все красные без разбора подлежали высылке на Острова, в комфортабельные Имперские трудовые лагеря особого назначения, прозванные в народе Красными Каменоломнями. Там, под жарким тропическим солнцем, на песчаных и каменистых почвах, на которых не приживался даже неприхотливый тамариск, их в избытке одаряли тем, к чему они так страстно стремились, – Коллективным Трудом, так что в каком-то смысле Каменоломни были настоящим коммунистическим раем на земле, только разумно дополненным смотровыми вышками, колючей проволокой и свирепой берберской охраной. Однако и там, покрытые базальтовой пылью, вкалывая на жаре по шестнадцать часов на дню, эти негодяи умудрялись не только выживать (в разумных, естественно, пределах), но и проводить по ночам тайные собрания, привлекать на свою сторону берберов, прельщая наивных жителей пустынь слащавой сказкой о прекрасном мире, где всем и всего будет вдоволь, а главное – что всего более непостижимо – по кирпичику выстраивать здания новых партий, куда более прочных, чем те, что чудом уцелели на континенте.

Здесь, следуя прихотливой географии Островов, каждый из которых стал тюрьмой для заключенных определенного рода, постепенно сложились Красная Баскония, Красная Кастилия, Красная Каталония, Красная Кантабрия и другие – целый букет коммуно-троцкистских сект, мстительных и непримиримых, как клубок рассерженных змей, жаждущих впиться в спелое тело Империи. Все они позднее, наладив связи через охрану, объединились в Красную Фалангу, могущественную организацию, до того глубоко пустившую корни в каменистую почву архипелага, что истребить ее не могли ни полегчание лагерного рациона, ни прогрессивная система карцеров, ни “черные ураганы”, засылаемые на Острова десанты guardia negro, которые прощупывали дубинками и свинцом совесть каждого, кто был хотя бы мельком заподозрен в связях с Фалангой. При содействии все тех же берберов члены КФ укрывались в трюмах грузовых барж (они доставляли с архипелага уголь и хромовую руду), просачивались на материк и разворачивали в городах настоящий террор, совершая покушения на министров, поджигая редакции правительственных газет и оскверняя многочисленные статуи каудильо.

Тех, кто сумел бежать с Островов и был пойман, повторно туда уже не отправляли. Рецидивисты попадали в разряд особых государственных преступников, а таковых ждала смертная казнь.

Машина возмездия, которая в республиканские годы превратилась в скрипучий, неповоротливый механизм, пускаемый в ход лишь от случая к случаю, при Авельянеде заработала четко и бесперебойно, как двигатель лучшей “испано-сюизы”, начисто искореняя то, с чем не смогла совладать машина более гуманная – машина исправления.

Казнили не только красных – казнили всех, кто упорствовал в своих мерзостных заблуждениях, казнили контрабандистов, провозивших в страну западные книжонки и фильмы, казнили тех, кто был уличен в “оскорблении величия”, надругательстве над именем или образом Лучшего из людей. Казнили массово, безжалостно очищая породу от вредных примесей, и главное, казнили публично, ибо только такая казнь, по убеждению каудильо, по-настоящему благотворно воздействовала на духовное здоровье народа.

Судопроизводство в таких случаях всегда бывало простым и коротким, как школьный экзамен, с той только разницей, что оценка, проставляемая в аттестат, была предрешена. В присутствии трех свидетелей (как правило, черногвардейцев, участвовавших в аресте) три напомаженных и припудренных старика – беспощадные фурии Дворца правосудия – выносили виновному смертный приговор, который в тот же день ложился на стол каудильо. Водрузив на нос круглые аптекарские очки, Справедливейший из людей бегло просматривал обвинительный акт и ставил внизу знаменитую на весь мир подпись, короткую и хлесткую, как удар бича, – “А.Г.” – две литеры, ставшие синонимом смерти для тысяч безумцев, осмелившихся посягнуть на его власть.

Зато сама казнь была обставлена пышно, в лучших традициях испанской инквизиции, с заботой о публике и том уроке, который ей надлежало вынести из перехода виновного в мир иной. Некоторой новизной отличалось лишь орудие казни, ибо преступников не душили, как при Бурбонах, и не расстреливали, как при карлистах, – им рубили голову на гильотине, как в несравненные годы Французской революции. Авельянеда понимал, что это маленькое заимствование выглядит непатриотично, но расстрел казался ему недостаточно впечатляющим, а казнь на гарроте – бесчеловечной. Парламент внял ходатайству каудильо, и уже через год после мятежа на Пласа-Майор в Мадриде появилась блистательная машина из дерева и стали, названная в честь величайшего испанского гуманиста “Торквемадой”.

Всю процедуру подготовки и совершения казни Авельянеда продумал сам, наполнив этот прежде заурядный процесс подлинным драматизмом и самобытностью ритуала.

Путь смертника начинался от новой тюрьмы на площади Двенадцати Мучеников, где его облачали в красные балахон и колпак и усаживали в открытую повозку, запряженную тремя холощеными ослами. Покинув тюремный двор, повозка выкатывала на бульвар Империаль, украшенный черными полотнищами, и ехала до улицы Толедо, где строй черногвардейцев в молчании осыпал преступника фасолью и рисом, дарами кроткой кастильской земли, навек провожающей своего заблудшего сына. Затем сворачивали на проспект Святого Франциска и проезжали Королевский собор, колокола которого вовсю звонили, приветствуя избранника смерти, после чего по улице Байлен следовали до часовни, выстроенной на площади перед будущим собором Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Там преступника исповедовали и причащали (щипцы для разжимания челюстей держал двухметровый черногвардеец, так что даже самые отъявленные атеисты, как правило, глотали облатку вполне добровольно), затем снова сажали в повозку и везли до улицы Сьюдад-Родриго (снова рис, фасоль, благоговейно замершая толпа), где и сворачивали на Пласа-Майор.

Казнь совершалась под тысячеголосый хор монахов-доминиканцев в черных плащах с высокими островерхими капюшонами – их плотно сомкнутое каре отгораживало “Торквемаду” от массы гостей, высшего партийного и военного руководства, их нарядно одетых жен, любовниц и ребятишек. Ложа Авельянеды, задрапированная тяжелым траурным бархатом, находилась на втором этаже Каса-де-ла-Панадерия, на месте бывшего королевского балкона. В решающий момент каудильо делал едва заметную отмашечку белым батистовым платком и отворачивался, чтобы не видеть пролитой крови. Пение монахов внезапно обрывалось, субтильный палач приводил гильотину в действие, и в бесплотной, как бы настежь распахнутой тишине раздавался приглушенный капустный хруст. Пухлогубый малыш в гвардейском мундирчике отпускал в небеса белоснежную голубицу, гости рукоплескали, а маэстро Авельянеда, скромный, но суровый судия в концертном костюме с муаровыми лацканами, покидал ложу до следующей казни, вершить которую было для него сродни акту любви – безграничной любви к испанскому народу. Ибо с каждым взмахом батистового платка народ становился чище, а значит, и ближе к той заветной цели, к которой так желал привести его мальчик из далекой знойной Мелильи.

* * *Меж тем его Империя росла, как растет и наливается тугой дрожжевой силой дремлющее в квашне тесто.

По всей Испании с севера на юг и с востока на запад пролегли широкие магистрали, наполнившие глухую иберийскую степь ревом автомобильных двигателей. Болота смирились под натиском экскаваторов, и на месте обширных зловонных топей возникли цветущие села, где даже мухи славили Великого Устроителя, подарившего им новую жизнь. Страна обросла мускулами заводов и фабрик, а по ее артериям потекла густая гулкая кровь железнодорожных составов, несущих во все концы Империи нефть и зерно, станки и драгоценные валенсийские кружева.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.