Полная версия

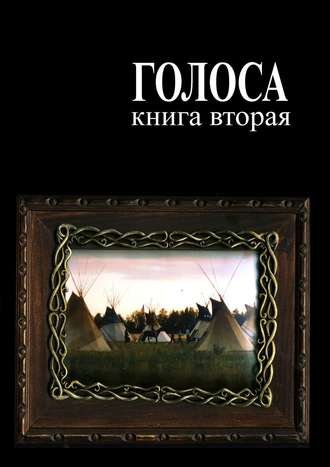

Голоса. Книга вторая. История движения индеанистов

А сами американцы относятся к своим индейцам прозаически, как мы к своим чукчам: ну, было дело, воевали с ними, ну, победили их, пусть теперь себе живут в отдалении своей нативной жизнью, а нас не касаются; но если вдруг нужна экзотика, причудливый фольклор, праздники, мы о них вспоминаем и гордимся, что ещё немного их осталось в природе.

И вот только потом, уже после сладко охмуряющих фильмов «ДЕФА», в ход пошли и книги, и малейшая информация, даже микроскопическая! Даже случайные карикатурные рисуночки индейцев из журналов и газет вырезались и складывались… ну, сами знаете, куда. Ну, понятное, дело, «святой» журнал «Вокруг света», долгожданные, потенциальные номера с индейцами в почтовом ящике… Неожиданные статьи про восстание индейцев в Вундед-Ни, «Свободу Леонарду Пелтиеру». Это уже классика, все тут об этом писали, а я что, рыжий?..

Причём, если натыкался на любое «про индейцев» – пусть даже просто на слово «индеец» в тексте – тебя прямо трясти начинало! В прямом смысле, такая мелкая внутренняя дрожь от радости и возбуждения, как будто получил весточку про давнего далёкого друга. Что это было?..

Понятное дело, у пресловутого Фенимора Купера были самовольно отредактированы все его тома: читались только строки, где идёт речь об индейцах – а остальную тягомотину с Чулками, пусть и Кожаными, прекрасными дамами и бравыми майорами, пусть он сам и читает.

Но я хотел бы остановиться чуть подробнее на нескольких книгах. Не пересказывать, конечно, их содержание, все мы и так их знаем чуть ли не наизусть, а немного выразить, что они для меня значили в то время.

В книжных магазинах здесь, в Новосибирске, естественно, не было ни-че-го, кроме съездов КПСС, графоманских томов никому не нужных советских писателей, ну и тривиальных классиков. Все нормальные книги люди покупали только с рук, на книжной барахолке. Просто на задворках одного из театров, на тихой аллее, прямо на земле лежали книги, и люди делали там свой выбор.

Попросил я однажды маму, когда она туда собиралась – впрочем, безо всякой надежды: «Купи, мама, мне что-нибудь про индейцев».

И вот она невозмутимо приносит мне оттуда ни что иное, как «Мой народ Сиу»!!! Представляете??.. Как такое вообще произошло?? В какой-то Сибири, в сером захолустном городе… Даже сейчас для серьёзного индеаниста это – серьёзная книга, если, конечно, не в таком сокращённом виде и в нормальном переводе. Как именно в тот самый день и в то самое время она там оказалась, чтобы эта книга досталась именно мне?! Попробуйте сейчас достать эту книгу! А я говорю вам – попробуйте! Её нет нигде! Ни на каких сайтах вам её не купить, ни на каких аукционах. Я уже смотрел, просто из интереса. Она просто вышла в 1964 году тиражом 65000 экземпляров, и… растворилась в народе! Осела у каких-то хороших людей. Больше нигде и никогда я её не встречал и даже не слышал, что она у кого-то там ещё есть. Вот кто и зачем решился её тогда продать, за какие-то там 2—3 рубля?.. Кто этот благодетель?.. Спасибо ему! Видимо, он знал, что мне эта книга намного нужнее…

О-о-о-о! Да ещё и написал её, оказалось, самолично индеец! И в первый раз я увидел в ней на фотографиях настоящих индейцев, да ещё каких – классических Сиу, причём самых, что ни на есть, столпов индеанизма: Сидящего Быка, Красного Облака, Крапчатого Хвоста… А не тех, бритых до синевы немецких актёров в париках со студии «ДЕФА»…

Но и на этом мама не остановилась. В другой раз она принесла мне оттуда… «Тридцать лет среди индейцев» Джона Теннера, 1963 года издания! Битлз тогда только-только ещё выходили в свет… Вот попробуйте и её где-нибудь сейчас купить. Нет, вы попробуйте, попробуйте! Поезжайте в Киев, и попробуйте… Уже тогда она была библиографической редкостью. И её тоже я больше не встречал нигде и ни у кого.

Как вот эти самые книги достались именно мне среди полуторамиллионного города, ума не приложу. Видно, судьба их такая… И моя.

Эта книга, кстати, послужила мне неким испытанием: брошу я после неё индейцев, или нет? Кто читал, тот знает, о чём речь… Бесконечные оджибвейские пьяные оргии с откусыванием носов, бесконечный голод, бесконечные описания каких-то тяжёлых зимних охот, спонтанных бессмысленных стычек, преимущественно неудачных военных походов, всё описано скупо-документально, ни малейшей романтики. Но я не бросил. Немного, конечно, озадачился, поудивлялся таким, совсем не романтичным индейцам… Но прошло. Как говорится, кто любит – тот простит.

Потом выменял на что-то ценное у одноклассника полуразложившегося «Маленького Бизона». Эта вообще была 1957 года. По-моему, сия книга вообще нигде не существует в природе в целом виде – без половины вырванных фанатиками страниц и крайне ветхой обложки. Все-все экземпляры, судя по рассказам в первой части «Голосов», зачитаны буквально до дыр. И оно стоило, её так зачитывать…

А мама по-прежнему не унималась: теперь принесла мне с толкучки самого Шульца! Такое клёвое старое издание, пензенского издательства, аж 1956 года…

А запах!! Она пахла… индейцами! Ничуть не преувеличиваю. Такие тёплые, старые жёлтые страницы провинциального издательства… С тех пор люблю только такие, а ослепительно белые, лощёные, бездушные листы московских издательств терпеть не могу.

А рисунки! В том характерном, старом книжном стиле, такими штришками, вроде гравюры. Общее название книги было «Ошибка Одинокого Бизона», в ней три повести, но в совершеннейшее упоение я приходил, конечно же, от «С индейцами в Скалистых горах». Ну, это та самая знаменитая «индейская робинзонада» – как они выживали, без ничего, полностью с нуля, вдвоём с Питамаканом в горах. Настольная книга практика-выживальщика. Это просто… священные тексты для юноши-индеаниста. Девушки-индеанистки, мне кажется, не так впечалевались этой повестью, у них свои интересы.

Ну а потом мама доконала меня окончательно, Шульцем же – «Моей жизнью среди индейцев» Ну, тут слова бессильны… Даже сейчас не спеша перечитывать её с толком, с расстановкой – такой… кайф.

Сейчас вот думаю – как мама безошибочно находила книги именно про индейцев? Ведь она была совершенно не в теме, и очень далека от разных этнографических тонкостей. Как она не путала их с другими туземцами, папуасами, бушменами, древними людьми, да с теми же самыми индейцами, но только южноамериканскими?.. Видимо, и правда эта культура чем-то так самобытна, стоит особняком, что не спутать ни с какой другой.

Только один раз она ошибочно купила «Повесть о Манко-смелом» – там как раз про первобытные племена. Но тут и я бы обманулся – на обложке там чувак с пером в длинных волосах. Видимо, художник-оформитель тоже был не в теме, или тоже был слегка индеанистом. И иллюстрации внутри тоже почти «индейские» – тут я понимаю Мато Сапу, который написал в первой части «Голосов», что именно эта книга дала ему первый старт в нашу нелёгкую индейскую жизнь.

Вот мы и добрались до нашего, понимаешь, Сат-Ока…

Ну, что вам сказать?.. Напрочь испортил невинному человеку жизнь. Просто взял и поломал… Обзывать его теперь – не обзывать? Проклинать или превозносить?..

Это ж надо было какому-то недоумку в послесловии сдуру написать, а мне сдуру прочитать: «Сат-Ок не забыл своих далёких соплеменников. Ему удалось установить и поддерживать связь с племенами, заточёнными в резервации, а через них – с родным племенем Шеванезов, которое всё ещё кочует на Севере в районе Медвежьего озера, по-прежнему не сдавшееся, гордое, свободное, независимое»!

Вот и всё… Пропал мальчик. Раз такие дела, я твёрдо решил сбежать в Канаду через Берингов пролив, только чуть подрасту – и ага… Только и видели потом здесь меня. Племя всё ещё кочует!!! Прямо сейчас! Существуют настоящие свободные индейцы!! Совсем такие же, что и в книге, да что там – те же самые!!!

Я смотрел на год издания книги – 1976 г., а они там ещё кочуют!! А мне всего 10 лет… И даже ещё великий вождь Леоо-карко-оно-ма (написал сейчас это имя, между прочим, по памяти!) «хотя и весьма преклонного возраста, но по-прежнему ведёт родное племя сквозь чащи и прерии». Блин!! Как бы мне его ещё застать-то на месте, поскорее вырасти-то!

Первым делом я скрупулёзно выписал из книги в тетрадку все-все «индейские» слова: уг, мей-уу, паучок зузи, и так далее (хотел было выучить весь язык Шеванезов, но там слов кот наплакал) – чтобы уж было о чём нам поговорить, когда, наконец, прибуду на место… Неистовая Рысь, Сильная Левая Рука, Танто, Овасес, Та-Ва, – сразу видно, откуда растут ноги у многих наших, обманутых поляком, индеанистов… Помню, ломал голову, где в имени Сат-Ок «перо», а где «длинное»? Принял волевое решение, что «ок» пусть будет перо, ну а «сат» – соответственно, длинное; а если нет, тем хуже для Шеванезов. Вот чем была забита моя бедная головушка…

Но сейчас ни капли не жалею! Я реально был тогда счастлив, был уверен, что всё это взаправду (не будут же взрослые врать? тем более, советские журналисты!), и всё это у меня будет ещё впереди. Мальчишеское длительное помешательство.

Как я себе всё это вообще представлял?.. Как буду там жить, и что делать?

Вот добреду я к ним сквозь чащу – если не пристрелят пограничники с обеих сторон, если не заблужусь, и медведь не укусит – и торжественно скажу: «Здравствуйте, уважаемые непокорные индейцы, примите меня к себе, я тоже хочу быть непокорным. Я ваш друг и брат». А они мне: «А что ты умеешь, друг? Охотиться на серого медведя? Сражаться с канадской армией в красных мундирах? Хоть что-то ты вообще умеешь из полезного? А в школе Молодых Волков ты обучался? Вот то-то и оно… Нам хилые и нахлебники без нужды. Уг!»

К слову сказать, этой знаменитой «синей» книги «Земля Солёных Скал» никогда не было в свободной продаже, и не могло быть: это была библиотечная серия. Вот я и сидел в библиотеке, с тетрадкой и ручкой, в тиши, странствуя по выдуманной чистокровным польским писателем блаженной индейской лесной стране… И что там такого видела на моём детском личике добрая библиотекарша, раз она так улыбалась, украдкой посматривая на меня?..

Стыдно на небесах должно быть Суплатовичу за такой обман… Тем более теперь, когда мы знаем о нём всё то, что мы знаем из Википедии… Что даже свои книги писал не он сам, а профессиональные писатели, не говоря уже о полностью выдуманной им своей биографии, и что даже в гестапо попал вовсе не потому, что «нечистой расы», а просто за элементарное воровство… Вот оно как всё повернулось…

Но всё равно – огромная благодарность ему за развитие моей детской души! Или, наоборот, за неразвитие её – надеюсь, она осталась почти такой же, как и в 10 лет, только внешне зачерствела малость на жизненном пути…

Вот сейчас мой 9-летний сын как раз начал читать Сат-Ока, и пока в восторге от него. Конечно, я не буду открывать ему всей правды. Зачем отнимать у человека сказку?

Просто скажу ему, что никто нигде давно уже не кочует…

А маленький я, тем временем, дома водрузил на подоконник, в укромный уголок, бутылку из-под шампанского, и бросал туда свои еженедельно выдаваемые мне на мороженое детские гривенники (возможно, и 15-копеечные влезали, уже не помню) – в помощь бедным индейцам… Ну, или на своё далёкое путешествие на берега Медвежьего озера – смотря, как сложатся обстоятельства. Может, пришлось бы взятку дать – сунул бы пограничнику эту бутылку шампанского, и прошёл к своим.

Естественно, я даже и не задумывался, как потом эту скопленную Сумму с большой, для меня, буквы, переправлю индейцам. Просто собирал и всё, не помышлял о каких-то там суетных мирских заботах. Куда потом подевались эти деньги, ума не приложу… Видимо, всё же вытряс и истратил на игрушку – в редкий момент просветления.

Ну, а визуально я зависал, конечно, на бесценных для меня (в то время) иллюстрациях-рисунках индейских вещей Ремингтона к «Гайавате». Сколько времени я провёл, детально рассматривая каждую деталюшечку, сколько их перерисовывал и систематизировал (все виды томагавков отдельно, все виды ножей отдельно и т.д.), и пытался по этим рисункам делать свои первые вещи – это вы представляете и сами… Сами этим занимались.

Наделал я, конечно, каких-то совершенно безумных, с сегодняшней точки зрения, «индейских вещей» и развесил у себя в комнатке на стене. А жил я на первом этаже, и иногда слышал, как какие-нибудь прохожие переговаривались под окном: глянь-ка, Зин, индейцы здесь живут! Очень я этим гордился. Ну а вещи были: лук из ствола новогодней ёлки – с тетивой из резинки от трусов; стрелы с наконечниками из жести консервной банки; томагавк – простой туристический топорик; бахрома, конечно, от штор; гусиные перья в уборе, ну и так далее… Но разве это важно, когда уверен, что всё так и должно быть?.. Потом, когда пришла пора менять тетиву на нормальную, из капронового шнура, был в недоумении: ведь она же не растягивается, как резинка – как же стрелять-то?..

Возвращаясь ненадолго к книгам, иногда в отделах иностранной литературы встречались таковые и про индейцев, но они все были на варварских языках, и покупались только из-за иллюстраций.

Помню, уже намного позже там появилась книга Кэтлина на немецком! Такая толстая, с серой глянцевой суперобложкой, с завлекательным индейцем на ней. Дорогая, по тем временам. Долго я решался, ходил, ходил, но купил. Пытался со словарём переводить с немецкого, и окончательно убедился, что нам от немцев всегда и везде одни лишь неприятности. Это ж надо: додуматься писать все существительные с большой буквы! И не поймёшь, то ли это имя вождя, то ли название племени, то ли просто ворон… Но всё равно, тщательно выписывал оттуда все слова на разных индейских языках, и до сих пор у меня где-то валяется общая тетрадь с солидными оглавлениями: «Язык Манданов», «Язык Хидатса»…

Вот на что я вообще тратил своё детство?.. Бежал бы во двор к пацанам.

Был в моей жизни и такой любопытный отрезок: когда мне было лет 10—12, мы с приятелем со двора смотрели двухсерийный фильм «Виннету – сын Инчу-Чуна» 10 дней подряд! Или даже больше. Это было просто как ритуал.

Представьте, лето, и солнечные утро, и ещё одно такое утро, и ещё, и ещё… Каждое утро приятель опять и опять заходит за мной, и каждый раз спрашивает только одно: «Идём?» – «Идём!» И мы бежим в кинотеатр по солнечным, гулким пустынным утренним улицам – все же разъехались на лето – покупаем билеты (20 копеек за 2 серии, на утренний сеанс) и… снова попадаем в знакомый волшебный индейский мир!

Мы же знали уже обе серии буквально наизусть, до последней царапинки на киноплёнке, до последнего щелчка в динамиках! И всё равно, каждый раз смотрели, как в первый раз! А музыка!! Ну вот та самая, раздольная мелодия из Виннету, на губной гармошке, в начале, на титрах, от которой просто разворачивается душа! И уже доооолго потом не сворачивается. И та завораживающая музыка с дрожащей флейтой, где Шаттерхенд и Инчу-чун борются в воде… И сам фильм широкоформатный и потрясающе цветной. И такие насыщенные цвета и звуковые эффекты!

И эти две кино-истории повторялись снова и снова, снова и снова – каждый день… Я-то ладно, со мной всё было понятно, но и товарищу моему не надоедало – вот что удивительно! Теперь это одно из самых волшебных воспоминаний моей жизни.

Жаль, что невозможно передать вот этот запах кресел огромного, почти пустого утреннего кинозала середины 70-х годов, с висящими пылинками в луче проектора, мощный звук из стерео-динамиков, дающий эффект полного присутствия… И такая волнующая, невыразимо притягательная настоящая жизнь на экране!

После сеансов мы выходили, и казалось, что мы очутились на сером тюремном дворе…

Удивительная судьба у этого моего приятеля. Он вырос и стал… попом. Это до того странно… Как непостижимы наши жизненные пути… Представьте, что ваш обычный дворовый приятель, с которым вы всё детство бегали, хулиганили, ругались, дрались; самый обычный мальчишка, который сквернословил, задирал девчонкам платья, ходил каждый день с вами на «Виннету», вдруг стал… батюшкой, которому бабки целуют ручку. То есть, святым человеком? Мало того, что это дико неожиданно, так ещё и несколько… обидно. Мне вот бабки при встрече ручку не целуют. Значит, он стал в чём-то лучше, выше меня?.. В чём?.. В том, что читает и почитает еврейские сказки и мифологию?.. Только-то?..

Примерно в то же время я повадился посещать киносеансы про индейцев с фотоаппаратом. Нелёгкое это дело, скажу я вам! Мало того, что весь зал оборачивается к тебе на спуск затвора в тишине (а я-то при этом – сверхзастенчивый!), так ещё и нужный кадр очень сложно уловить! Проворонил момент – иди на следующий сеанс… Приходилось примерно запоминать, где Зоркий Сокол вот-вот сейчас повернётся и подставит мне свой орлиный профиль. А дома проявишь, напечатаешь – а всё смазано или не резко: кадры-то в кино движутся… Да и тени какие-то вместо индейцев – освещение-то слабое на экране…

Так я и жил, потихоньку взрослея. Когда родители спрашивали, кем хочу стать, отвечал: буду жить в лесу. Как в лесу, почему в лесу? Лесником, что ли будешь? Нет, просто буду жить в лесу. Не мог даже для себя тогда сформулировать конкретнее.

Началась эта утопическая тяга к дикой лесной жизни ещё с раннего детства, когда прочитал «Маугли», и помню, стал в пионерском лагере тренироваться ходить босиком по сосновому лесу – а больно!! Шишки! И сучки. Да и зимой голышом в наших сибирских лесах не побегаешь с медведями Балу… Да и летом-то не особенно – с комарами. Причём не задумывался, что я-то потом вырасту, и тогда будет уже здоровый голый волосатый мужик бегать по пригородным лесам, шокируя бедных грибников… Так и не стал я Маугли-2… ну и ладно. Но желание было горячим.

А когда пришла уже крайняя пора определиться с родом занятий, методом отсечения всех технических учебных заведений, поступил в училище на метеоролога. Это знаете, такие классические полярники или таёжники, каких обычно показывают в кино: наблюдают за погодой, а потом сидят на метеостанции за рацией и передают результаты наблюдений Морзянкой: пи-пи-пи-пи… Сама профессия мне была глубоко до лампочки, всякие там градусники, флюгера, метеобудки… Но вот то, что после выпуска надо будет жить в таёжной глуши – это да!

В училище три года у меня была кличка «Чингачгук», и это вполне понятно; но иногда меня ещё называли «сектантом». Последнее – это от моего неизменного нежелания участвовать во всех обычных развлечениях парней тех лет, начала 80-х годов. А так же из-за моего перманентно-мрачного вида. Я жил в своём придуманном мире, и мне было с ними не интересно. Этакий вечный одиночка в уголке.

Относительно моего мрачного вида. Как я сейчас понимаю, моим постоянным чувством тогда были горечь и обида на судьбу, отсюда и страдальческое выражение лица, которое я вижу теперь на всех фотографиях того времени. Я просто изнывал, что опоздал родиться, что я живу не в своё время, что я должен жить в прошлом, и как я сюда вообще попал, за что меня сюда закинули? Постоянная сильнейшая ностальгия по прошедшим временам. Ну вот такой уж я уродился, и до сих пор ненавижу всё новодельное и современное. А тогда я чувствовал почти физическую боль от прозаического серого Настоящего, да ещё плюс на это наложился юношеский максимализм и романтизм. Кошмар, короче.

Ну что, отработал я после окончания два года на труднодоступной таёжной метеостанции в Якутии. Возле полярного круга, как раз в тех же местах, что и у Сат-Ока, только по нашу сторону Берингова пролива. Хлебнул, как говорится, романтики. И охоты, и рыбалки, и полярной ночи и полярного же сияния… Там не требовались никакие внешние искусственные «индейские» атрибуты, всё и так было всамделишным.

Разве что, вот как-то раз мне надоел вид моих скучных чёрных валенок, и я, за неимением замши, обшил их поверху палаточной тканью цвета хаки и пришил, из неё же, бахрому – такую длинную, что она даже волочилась по снегу, и потом разрисовал цветными карандашами эти свои новенькие «высокие мокасины» индейскими узорами.

Как я теперь вспоминаю, то-то вертолётчики как-то странно переводили взгляд: то на меня, то на мои ноги – когда забрасывали нам продукты на точку, и почему-то подозрительно быстро улетали.

А больше ничего такого, по нашему с вами профилю, не могу припомнить. Природа, конечно, потрясающе дикая в Якутии. Вообще, про Якутию мало кто где упоминает – и это только к лучшему для неё. В общем, честно отсидел я свои два года там – на двух разных труднодоступных метеостанциях.

Ну, что я могу сказать в итоге?

До сих пор, когда я слышу об очередных маниакальных попытках вести настоящую «индейскую жизнь» на лоне природы, я по-доброму внутренне ухмыляюсь в свои внутренние усы. Ну-ну. Поглядим. Ну год, ну, два, максимум. Некоторые, особо одарённые упёртостью, дотягивают и до восьми. Дело времени. Все эти попытки изначально обречены на провал. Да и какой вообще смысл? Никогда городским индеанистам не привыкнуть до конца к такой бичевской жизни. Будут, конечно, какое-то время жить и терпеть, но внутренне постоянно мучиться. Выехать на Пау-Вау на десяток-другой дней – это да, милое дело! А потом, быстрей – по своим уютным каменным пещерам, заниматься индеанизмом…

То же самое, кстати, касается и неизбежной организации время от времени в глуши разных утопических «индейских общин». Все они – до создания семейных пар, и особенно до появления в них детей: женщины, в конце концов, развалят что угодно – от Битлз до общины. Им никогда не ужиться вместе, они всё всегда перетягивают на себя, в свою семью, своим детям – будут вечно делить домашнее хозяйство, деньги, лучшее жильё, кто из них больше работает, а кто, зараза такая, вообще не работает, постоянно ревновать и затевать интрижки, и т. п. Жить раздельно, рядом по соседству – это сколько угодно. Но это уже, извините, называется просто деревня, а не община.

Итак, уволился я с большим удовольствием из гидрометслужбы, и вернулся домой в жутком 1986 году и попал аккурат в начало хаоса так называемой «перестройки»… И стал жить-поживать среди «бледнолицых собак», как почему-то называет остальное народонаселение Монтана. Правда, первое время, по привычке, смотрел только под ноги, на следы – окружающее мне было не интересно. Вот кошка пробежала по свежевыпавшему снегу, а вот – собака (обычная, не бледнолицая). И я знал, куда и зачем они бежали, и о чём думали в это время! Удивительно, как успел научиться читать звериные следы за эти два года – а в тайге больше и нечего было делать, только охота и рыбалка, да непыльная работа сутки через трое. Но очень быстро потерял все навыки следопыта, и стал на некоторое время серым городским винтиком…

И вот однажды, 17 августа 1991 года натыкаюсь в местной газете на статью некоего Лукаша «Я – индеец по жизни», где он приглашает к знакомству индеанистов и даёт свои координаты.

А надо сказать, человек я крайне, просто крайне малообщительный. Недавно вот ездил на поезде до Владивостока, так все четверо суток не обмолвился с соседями по купе ни единым словом, они даже подумали, что я немой. А о чём вообще говорить? И так всем всё понятно… То есть, я классический образец интроверта, просто хоть на выставку интровертов.

Это я всё к тому, что долго думал – писать таинственному Лукашу, не писать? И зачем? Что я там вообще среди них буду делать, среди этих самых «индеанистов»?.. На самом деле я очень самодостаточный, для общения мне хватает своего внутреннего голоса. А вся необходимая информация об индейцах, думал я, у меня уже есть – в перечисленных выше книжках… Пока раздумывал – через два дня, 19 числа, грянул тот самый путч! По-моему, и переписку тогда хотели запретить, поэтому я уже думал всё, кранты. Но как-то потом всё рассосалось, и я решился и написал.

Ну, встретились. Оказалось, этот некто Лукаш сам не конкретный индеанист. Он за всю жизнь, похоже, сам ни одной «индейской вещи» не смастерил; но он просто такой, как бы это сказать, около-индейский музыкант, и набирает единомышленников в группу «Летопись Юга», чтобы, по его словам, «задвинуть БГ». А поскольку БГ до сих пор пока никем не задвинут, я так понял, что «задвижка» не состоялась, видимо, не хватило тяму.

Хоть я и сочинял музыку, но чисто для себя, интуитивно, вне всяких правил, и поэтому играть в его группе не мог. Поэтому Лукаш (а на самом деле его звали Громкий Голос, Хотонкайя, а для своих – просто Хо́тя) пригласил меня с собой на Алтай, и, вместо не вполне индеанистского себя, обещал познакомить с матёрым человечищем Орлиным Пером, основателем всея индеанизма и лидером общины Голубая Скала. Кроме того, в будущем году ожидался какой-то там «индейский пробег», и даже с настоящим индейцем (но это я как-то пропустил мимо ушей, потому что звучало совсем уж нереально).

Но звучало заманчиво! И, как я не мучился от своей застенчивости, всё-таки решился. Это один из личных подвигов в моей жизни, я преодолел самого себя! А это самое сложное преодоление, какое только может быть.

И вот мы, наконец, на Алтае, у легендарного Орлиного Пера!