полная версия

полная версияПолное собрание сочинений. Том 4

Начнем с первого.

Как уже было сказано, наука сама себя не делает и вовсе не «самоорганизуется»; науку всегда конституируют люди (ученые). Зачем же человек выбирает своим жизненным путем науку? Есть такая штука – ВКС (см. «Человек как он есть»), а наука – чем не средство? Наука – такое же средство самоутверждения, как и «писательство», музыка, «актёрство»… И «сделать открытие» – такая же цель, как «получить Оскара», «заработать миллион» или «… 100 женщин». И точно так же редко человек делает действительно важное открытие, как зарабатывает миллион или получает Оскара. Несмотря на всю кажущуюся «глобальность» учёного – это одно из …, которое имеет целью, в конце концов, получение удовольствия как от процесса, так и от достигнутой цели.

Но почему тогда, спрашивается, люди-учёные не избирают каждый свой собственный путь и не диктуют всем (без оглядки на прочее) именно свою точку зрения? Почему наука есть продукт коллективный? То, что наука не есть простое скопище рвущихся куда-то вдаль (своими эксклюзивными путями) людей-ученых также объясняется весьма просто. Во-первых, редкий дурак попрет против мощного течения, и хочешь ты того или нет, всё равно приходится придерживаться (или хотя бы оглядываться) существующей парадигмы. Конечно, людей, которые хотят перевернуть всё с ног на голову – навалом, но получается это у единиц (Ньютон, Эйнштейн, Дарвин …), остальные же либо смиряются и сдаются, либо их считают «странными», «не от мира сего» или и вовсе дураками, со всеми вытекающими отсюда выводами. Это первое.

Во-вторых: наука имеет множество писаных и неписаных правил, от которых не очень-то и убежишь, если хочешь быть «в науке». Это тоже организует всё ученое сообщество, причем очень даже серьезно организует. Чтобы быть учёным, надо быть в рамках социального института науки, а это ко многому обязывает.

Но если учёный занимается наукой из-за своего ВКС, а может быть, порою, и ВКП, или ещё чего посложнее (это здесь не принципиально; главное – из-за своей подсознательной и далее сознательной деятельности, т.е. из-за индивидуальных стремлений), сдерживаясь, по тем или иным причинам, в определенных рынках, то люди, они-то чего? Им-то на кой эта наука сдалась? Для обычного человека наука не есть ни цель ВКП, ни цель ВКС, и вообще всё это могучее знание ему, как говорится, что собаке пятая нога. И правда, наука обычному человеку даром не нужна, ну разве что из интереса; нравится «Наука и знание» в туалете почитать. Но человеку совсем не безразличны достижения науки. С ними (с этими достижениями) человеку удобнее, проще, приятней… В общем, с ними человеку лучше, чем без них. Т.е. наука устраивает человека как средство к лучшей жизни (большему господству над действительностью), о чём, кстати сказать, и говорилось в самом начале этой главы.

Таким образом, достижения науки (а значит и сама наука) нужны для человека, в самом широком смысле, для большего удовольствия, а мимо «большего» ни один человек не пройдет. Конечно, наш человек не будет следить за каждым патентом и каждым подающим хоть какие-то надежды ученым, он просто зайдет в магазин, увидит, обдумает и купит. всё просто, на первый взгляд, и легко, хотя за этой простотой и кроется огромная и очень сложная организация. Но на то и маркетологи, на то и предприятия, на то и конкуренция. Да и вообще, все эти мучения по преобразованию голой идеи в Нечто – это отдельный разговор, да и не мне его «разговаривать».

Тут же возникают другие вопросы: «А зачем тогда теоретическая наука?», «А зачем нам атомная бомба, яды и т.п.?» Под этими вопросами я понимаю не теоретический уровень «плазменный экран» и «сколько раз можно переписать CD-RW», а такой далекий Уровенище, как, например, «размер Вселенной» или «сколько миллисекунд сможет прожить сто пятидесятый элемент таблицы Менделеева». Что нам от этого размера и этого времени? Да ничего. Однако ж, занимаются учёные такими вопросами и ещё как занимаются.

Ну что здесь сказать? Вопросов можно выдумать много, ответы давать замучаешься, а потому я дам лишь один общий принцип всех решений: понимать всё нужно конкретно. То, что идеализм и идеализация ни к чему хорошему привести не могут, об этом говорил (причём очень даже неплохо говорил) ещё Фейербах. Та же астрономия не есть некое «самообразование» науки. Она вышла не из науки как таковой, а из людей, которые её создали. Астрономия есть кандидат Петров, доктор Иванов, академик Сидоров… Каждому интересно нечто своё и каждый, соответственно, этим занимается. Иванову интересны метагалактики, он выпросил денег на изучение этой проблемы и изучает себе потихоньку. Ну да, никому, кроме Иванова, это, может быть, и даром не нужно, но Иванову-то нужно. И если ему субсидируются деньги, или хотя бы платится зарплата, почему бы ему не заниматься своими метагалактиками?

То, что какое-нибудь государство построит за бешеные деньги ускоритель, не значит, что в этом кроется какой-то великий смысл. Это вопрос общественного мнения, вопрос государственного престижа, вопрос развития науки… Последнее можно читать как вопрос более быстрого достижения цели науки, т.е. вопрос опять же практической пользы. Т.е., всё конкретное должно пониматься конкретно (данной ситуации) и вовсе не следует, думая абстрактными категориями, строить всё на конкретных фактах (и наоборот). Да, в некотором приближении, мы можем сказать, что наука создала телевизор, что науку субсидирует государство, что наука дифференцируется. Но это всё приближение и абстракция. Наука не создавала телевизор, его создали такие учёные как … ; Дума дала денег на …, учёные таких дисциплин, как … отдаляются от учёных … И т.п. И если мы примем именно такой подход к нашей задаче, именно на таком уровне будет мыслить, то всё нам станет очевидно. Все эти построения, не учитывающие людей и конкретной ситуации, не имеют базы, а, следовательно, являются ничем (а потому ничего и не решают). Мы же взглянем глубже и увидим… Взглянули? Ну, я же говорил. Все же остальные точки зрения на предназначение науки не выдерживают критики. Я уж не говорю о том, что они и сам факт возникновения науки видят в неверном свете идеализма, ибо и последнее необходимо, иначе вывод предназначения науки становится, как минимум, ущербным. Здесь никак не обойтись без метафизики.

Наука есть апогей человеческого стремления к познанию. Согласен. Но стремление к познанию не заложено в нас как нечто отдельное. Это один из способов приспособляемости. У животных же нет такого стремления? Нет. Но если мы произошли от животных эволюционно, откуда оно у нас? Откуда, в таком случае, это стремление? Ответ можно получить только одним путём – путём метафизики. Или, что наука есть некое «самовыражение» разума. Замечательно. Но и сам разум обусловлен практикой, а значит и наука имеет своей основой и целью опять же практику. Или вот, утверждение, что наука стремится и держится только на том, что верит в достижение абсолютного знания. Вы поспрашивайте, много ли учёных верят в достижимость абсолютной истины? Учёный – это не только и не столько безумный седой старик, не желающий видеть ничего кроме своих проблем. В подавляющем большинстве случаев учёные – это люди, которые просто работают учёными. Если мне платят за то, чтобы я чинил какой-то там агрегат, то для его починки мне вовсе не обязательно верить в то, что после моего вмешательства (или вообще в конечном итоге) этот агрегат станет лучшим в мире. У меня просто-напросто появилась проблема, и я хочу (если мне эта работа интересна) и должен её решить. Так что, если отбросить даже в прочих теориях всякие необоснованные нагромождения, то мы вновь придём к одному: исток и назначение науки – практика. Иного не допускаю.

Естественные и гуманитарные науки

Прежде чем говорить о различиях между естественными и гуманитарными науками, необходимо сказать, что вообще они такое есть. И сразу же проблема. Однозначно сказать, что вот это – наука естественная, а это – гуманитарная, зачастую составляет проблему. Конечно, существует определенный и вполне ясный костяк данных видов наук: физика, химия, биология … с одной стороны и психология, социология, экономика … с другой. Но как быть с науками на стыках? Изучение структуры психики с помощью приборов (т.е. чисто естественнонаучными методами) – предмет изучения вроде бы и гуманитарный, а вот методы уже совсем нет. Или зоопсихология – с точностью до наоборот. Многие вопросы биофизики… Или натурфилософия – это что? Мы, конечно, номинально можем сказать, что естественные науки – это науки о природе, а гуманитарные – о человеке (в т.ч. социуме). Но разве человек не есть существо природное? Разве у животных нет психики или того же общества? В конце концов, разве мышление – это что-то вне природы? Впрочем, разговор этот ни о чем. Вряд ли найдется такой ученый, который скажет, что естественные и гуманитарные науки нигде не пересекаются, а потому оставим данную тему в покое. Пересекаются? Ну и ладно; сказали, и совесть чиста.

Проблема в другом. Бог с ними, с этими предметами, но как быть с методологией? Вот тут начинается самое интересное. О том, является ли методология (а, следовательно, и определенные критерии, принципы) гуманитарных наук отличной от методологии естественных – спорят с тех самых пор, как таковое деление зародилось. Сейчас и я скажу свою точку зрения.

Начнём мы, как ни странно, с гносеологической проблемы. А именно, заявим о существующих мирах. До сих пор принято выделять два мира – объективный и субъективный. Под первым, при этом, принято понимать такой мир, который будет существовать даже после смерти последнего человека. Второй – внутренний мир самого человека. Однако такое деление слишком упрощено, и хотя для решения подавляющего большинства вопросов этого достаточно, порою, все-таки, необходимо проникнуть глубже. Не претендуя на честь первооткрывателя, я выделяю следующие миры. По поводу вышеприведенного определения объективного мира некоторые могли не согласиться, и были бы в этом абсолютно правы. В более широком смысле объективный мир – это мир вне человека (в отличие от субъективного, который в). «Вне» означает не только «природа», но и «социум». Отсюда мы приходим к дихотомии объективного мира: природа и общество. При этом ты можем говорить о природе отдельно, и это будет объективный мир (ОМ) первичный, об обществе же мы отдельно говорить не можем, ибо если природа вовсе не подразумевает общество и может замечательно существовать и без него, то общество без природы немыслимо; оно выходит из природы и выступать может только во взаимосвязи природа-общество. Следовательно, если мы в размышлениях имеем в виду и (или прежде всего) общество, то мы, тем самым, говорим об объективном мире (ОМ) вторичном, ибо он выходит из первичного. Здесь можно дать определение данному миру и позабавнее. Если первичный объективный мир – мир продолжающий жить и после смерти последнего человека, то вторичный – это мир, исчезающий со смертью предпоследнего человека.

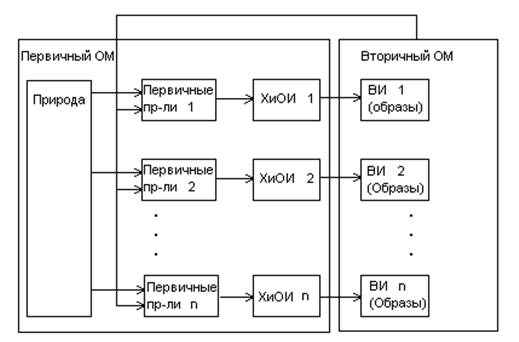

А теперь немного отвлечёмся на мир субъективный. Субъективный мир – это внутренний мир человека. Здесь без изменений, а потому целесообразно для дальнейших размышлений отталкиваться именно от этого мира. Давайте же представим себе схему познания (а равно и бытия) человека через его субъективность (рис. 3).

Рис. 3

Здесь природа – это всё то, что вне человека как отдельного организма. Первичные преобразователи – это различные органы чувств (глаза, уши…), ХиОИ – хранение и отображение информации. При этом здесь, как органы, выполняющие данные функции, так и сами процессы хранения и обработки информации. ВИ – видимая информация (образы). Ибо, ясное дело, человек видит далеко не всё, что есть у него в сознании; большинство образов скрыто. 1, 2 … n – первый, второй, n-ный человек соответственно.

Теперь по взаимодействию. Первичные преобразователи переводят параметры окружающего нас объективного мира в информацию, с которой может работать ЦНС и, в частности, мозг. Очевидно, эта информация где-то хранится и обрабатывается. Но видим ли мы это хранение и обработку? Нет. Работа сознания для нас до сих пор загадка, хотя информацию мы все-таки видим, видим отображающей частью. Здесь, конечно, надо бы знать принципы работы психики, которые изложены в «Человек как он есть», но попробуем обойтись без этого. Информацию мы видим образами, которые и есть искаженное представление объективной действительности. Образы же – это уже визуализация итогов той работы, что проводит сознание. Работа нам не видна, мы о ней ничего не знаем, а вот эти образы, детерминированные и проистекающие непосредственно из работы сознания, и есть собственно информация, видимая нам. Наглядный пример: есть сеть с каким-то напряжением – это объективная действительности (природа), это напряжение измеряется вольтметром (первичный преобразователь), после ряда вспомогательных преобразований она (эта информация о напряжении) обрабатывается процессором (и прочим), со всей кучей регистров, триггеров и инверторов, и переходит на хранение на жесткий диск. Эти же нули/единицы, по сути, высвечиваются на мониторе – это картинка, но получается-то она из нулей/единиц, её всю определяют именно эти нули с единицами, с которыми и работает процессор, жесткий диск и вообще вся система. Теперь чувствуете дуализм? Если продолжать разговор о компьютере, то его в самом простом случае можно представить как системный блок и монитор. И хотя системный блок может замечательно работать и без монитора, а монитор на все 100 % зависит от работы системы, вещи это всё же взаимодополняющие. Теперь представим, что все компьютеры разные. Да, работают они на одних и тех же принципах, но программы немного различны (разное «воспитание») и «железо» у них разное (кто-то внимательнее, у кого-то память лучше или обоняние развито) – вот вам и индивидуальность, субъективность. Но то субъективность природная. Природная не значит от природы, это значит обособленность и различие людей на уровне природы, материи. У каждого «процессор» со своей изюминкой. Но в то же время это свой, особенный мир, который хотя и природен, всё же отличен от прочего – это и есть субъективный мир; Собственно субъективный (т.е. свой, внутренний) мир. Но, как уже было сказано, хотя этот мир и основа, коррелят, но человек живет не в нем, человек видит только монитор, он живет в мире образов-продуктов собственно субъективного мира. Для меня это мир вторично-субъективный. Этот мир образов всех людей и образует вторичный-объективный мир представленный на схеме.

Что особенного у такого мира? Он разграничен с миром объективным первичным. Он много чего не знает, многое искажает, создавая на запросы такие образы, которых нет в объективной действительности, которые не дают в опыте. Эти же понятия затем так же ошибочно переносятся на мир, и вот вам «объективное» бог, свобода, добродетель… Человек же, не видя всей работы, происходящей в субъективном мире, в своем мире иллюзий видит и понимает и понятие бога, и свободы, и хорошего/плохого… всё это, тем самым, существует, но не первично-объективно, а вторично. Да, этот мир полностью построен на первичном объективном мире, он материалистичен, здесь нет никакого идеализма, но это всё же иное (хотя и не более того). Точно так же, как в работе с компьютером человек видит и понимает только через монитор, хотя тот и является лишь прямым отображением работы системного блока.

Но вернёмся к науке. Мир двояк, и познавать его, соответственно, можно двумя путями: от первичного к вторичному или же от вторичного к первичному. Не считая познания по отдельности. Познание от вторичного к первичному – это старая добрая натурфилософия, когда человек говорил о природе, основываясь на своём субъективном мнении. Все эти огонь/воздух/вода, боги, субстанции, монады и т.д., и т.п. Со временем в познании природы первый вид практически полностью вытеснил второй. Сейчас природа познаётся исходя только из природы (т.е. исходя из объективных фактов), хотя и через человека. Здесь всё ясно. Но как быть со вторичным объективным миром? Его так же можно познать двумя путями: вторичный-из-первичного или вторичный-из-вторичного. Первый путь ещё очень молод и это, прежде всего, – генетика и физика головного мозга: изучение мышления (сознания, психики), исходя из его природы. Это путь естественнонаучный. Второй же путь – путь гуманитарных наук. И если естественные науки здесь хотят, изучая системный блок, узнать, что покажет монитор, то гуманитарные науки наоборот – глядя на монитор, хотят раскрыть работу системного блока.

Отсюда следствия: высокая субъективность познания, неточность понятий, вероятностный характер практически всех законов и, в конце концов, невозможность получения абсолютно точного знания. Почему так? Потому что гуманитарные науки исходят и работают лишь на таком уровне (уровень образов), где уже накоплена достаточно большая гносеологическая погрешность. Точность здесь может появиться только от наук естественных. Как-то: психология знает достоверно причины некоторых психических заболеваний, но лишь с помощью медицины или генетики. И методологический принцип гуманитарных наук – принцип вероятностного характера всех существующих здесь законов (ну или почти всех). Отсюда все эти изречения вроде того, что общество (да и человека как такового) нельзя описать точными законами, как то в науках естественных; общество не имеет законов как таковых (если только самые общие); в гуманитарных науках возможны истинные (обе) противоположные точки зрения («гениальная» установка постнеклассического типа рациональности); и т.д., и т.п. Хотя на самом деле причина такого незнания, как видите, не онтологическая, а чисто гносеологическая: отправная точка уже имеет вероятностный характер. Впрочем, давайте-ка остановимся на последнем утверждении.

Конечно, в ряде гуманитарных дисциплин есть «настоящие» законы, например в экономике, но все они работают в достаточно узкой области и с кучей оговорок. Те же законы, которые охватывают области посущественней, и законами-то назвать сложно, а-lа «если один человек ударит другого, то этому другому не понравится» с оговорками: в большинстве обществ, для большинства людей, для людей с нормальной (средней) психикой и т.д. Но так ли невозможны эти точные законы? Я не говорю о законе вроде выше означенного: такие законы конкретно ничего не описывают и уж тем более не имеют дело с количественными зависимостями (в отличие от законов естественных наук). Это, в общем-то, не страшно, ведь кто сказал, что и такие законы не работают или бесполезны? Посмотрите на окружающую нас рекламу (хотя бы) и вы поймете, что это не так. Но говорится-то не о них, а о том, что в принципе нельзя спрогнозировать поведение людей (к примеру) абсолютно точно; нет в обществе точных, невероятностных законов. Я же с этим положением категорически не согласен.

Свое непреклонное «нет» я обосновываю следующим образом. Начнем с самого сложного: общество – это совокупность (а хоть и целокупность – здесь не принципиально) людей, или конкретней, в случае гуманитарных наук, – это совокупность отношений между психиками. То, что здесь множество областей жизни, множество групп, множество уровней – не важно; в любом случае всё начинается с человека, т.е. с психики. Можно сказать, что это «наивный атомарный сингуляризм» (по Франку), но всё равно так оно и есть. Что существует нечто связующе-организующее, вроде Бога, – это из того же разряда, что и «субстанция», «сущность» и т. п., а потому говорить об этом бессмысленно.

А откуда у нас психика? Опять же, если отбросить бога (а если вы его до сих пор не отбросили, то вообще непонятно, что вы здесь хотите вычитать), то от животных (если хотите, даже и не обезьян). А животные откуда? И плавали молекулы изначально каждая порознь, соединились они в аминокислоте, а те в белки и стали множить они себя, и пошли после вирусы, а далее клетки, и стали они сложны… Короче, живое возникло из неживого. Неживое же детерминировано, так с какого же перепуга живое (рефлексы → психика животного→ психика человека→ общество) стало насквозь случайным?

Вижу два основных возражения: первое (относительно сингуляризма) я уже обозначил, второе же обозначу сейчас. То, что эволюционизм ныне критикуется всем, кому не лень, мне и этим размышлениям безразлично. Ах, батюшки, виды как-то плохо появляются при постепенных внешних изменениях, первое звено между человеком и обезьяной так и не найдено … А потому давайте на уроках биологии преподавать закон божий. Ну что за …? Для людей, которые думать не хотят, но хорошо знают историю (а это 99% философов) вопрошаю: в этих размышлениях какая разница, от кого и когда произошел человек? Был внешний толчок (вроде зеленых человечков) или нет? Монотонными были изменения или скачкообразными? всё это здесь безразлично. Важным остается только один общий и первейший принцип эволюционизма (относительно человека), что человек вышел из природы. Кто не согласен даже с этим, надевайте тунику и идите в Колизей.

Из этих доводов уже вытекает вышеозначенная точка зрения, но, мало того, я помучаю вас и ещё одним доказательством. Любые взаимодействия подчинены закону сохранения энергии и так же подчинены закону суммирования погрешностей любые взаимодействия строго детерминированы. Психика есть, как-то работает, а значит, что-то с чем-то в ней взаимодействует психика детерминирована и т.к. общество есть сумма психик, то и общество детерминировано в обществе существуют абсолютно точные законы. Только раскрыть их можно не путём гуманитарных наук, а лишь путём наук естественных.

А теперь одно очень важное пояснение. Ни о каких точных законах и предсказаниях не может идти речи, если общество изучается на «общественном» (если можно так сказать) уровне, а не на уровне отдельных людей, отдельных психик. Все эти обобщения, свойственные гуманитарным наукам, хотя и необходимы на современном этапе нашего знания, всё же идеалом служить не могут. Общество не есть нечто обособленное и особенное, оно есть совокупность. Когда мы говорим «если менеджер будет говорить своим подчиненным о смысле их работы, то производительность повысится» (кстати, один из законов менеджмента), то мы можем сколь угодно много конкретизировать, что это должен быть за менеджер, как он должен сказать, каким подчиненным и т.д. всё равно, так мы ни к какой абсолютной точности и близко не подойдем. Да, если сейчас по этому закону производительность в 90% случаев (цифры «с потолка», ибо не принципиально) вырастает на 10% ± 10% (погрешность здесь относительная), то в случае конкретизации мы скажем: в 91% ± 2% случаев… на 6 ± 1%. Но от вероятности мы всё равно никуда не уйдем. Чтобы знать почти точно, мы должны знать всё о данных людях, все образы и все их взаимодействия, начиная с самого рождения, лишь тогда мы скажем: входной образ «вы делаете это для…» сказанный человеком, как образ пересекающийся так-то и столько-то с образами… вызовет образы… которые повысят приоритет образов… Но и здесь не будет абсолютной точности! Далее уже физика: одно элементарное расстояние. И лишь тогда мы скажем абсолютную истину.

Таким образом, по мере приближения к абсолютно точным гуманитарным законам мы можем выстроить такую цепочку (грубо): социология → социальная психология → психология → физиология → биология → биофизика → физика. Т.е. абсолютное знание по гуманитарной проблематике достигается только решением на уровне физики (как науки о структуре бытия), и никак иначе.

А что сейчас? В социологии (и т.п.) самым «мелким» понятием является человек, а то и вовсе «группа». Глубже (т.е. психика и её структура, взаимодействия) – это уже психология, которая обществом не занимается. Социальная же психология, как наука на стыке, так же берет из психологии самое общее. Ну и о каких точных законах тогда может идти речь? Это всё равно, что измерять размер молекулы линейкой (ну или в случае социальной психологии – штангенциркулем). Здесь нужна не большая точность в понятиях (хотя и это тоже), а кардинально новый подход; подход естественных наук. А таковая методология на данный момент находится ещё совсем в зачаточном состоянии, даже об отдельной дисциплине пока речи не идет.

Как видите, я допускаю абсолютно точное знание и о человеке, и об обществе. Т.е., в плане свойств объекта познания гуманитарные науки ничем не отличаются от естественных. Вся разница здесь лишь в подходе к проблеме, в отправной точке. В то же время подход гуманитарных наук нельзя назвать ущербным. Это просто иное. Это временная мера, имеющая причину в нашем далеко несовершенном знании. Точно так же, как позитивные науки и позитивный подход вытеснил натурфилософию, так же, со временем, и подход гуманитарных наук будет вытеснен подходом естественных, хотя и сам объект исследования останется тем же. И такая трансформация (которая намечается уже сейчас) лишь вопрос времени. Но сейчас гуманитарные науки необходимы. Без них, на данный момент, естественнонаучный подход слеп. Психолог видит мысль, но не имеет никакого понятия, как эта мысль получилась на физическом уровне. Физик, в свою очередь, может знать хоть все элементарнейшие взаимодействия в нашем мозгу, но без психолога он так и не поймёт, как видит эти взаимодействия сам человек. Истина в единении с дальнейшим вытеснением гуманитарного подхода из области точного знания. Хотя то уже совсем далёкое будущее.