полная версия

полная версияПолное собрание сочинений. Том 3

Теперь о характеристиках не столь прозрачных.

3) Быстродействие. Это время, за которое образ переходит из памяти в мышление. Эмпирически это свойство никак себя не проявляет, скорее всего ввиду того, что скорость «изгнания» образа из памяти либо выше скорости мышления, либо, просто-напросто, выше быстродействия ОЧ. Однако чисто логически это свойство является очевидным по той простой причине, что быстродействие нервной системы, скорость движения нервных импульсов, у каждого человека индивидуальны. Как видим, это свойство скорее физиологическое, чем психологическое, хотя обозначить его и необходимо.

4) Время хранения. По-другому это свойство можно назвать «время спада приоритета до нулевого значения», т.е. до того момента, когда образ прекращает своё существование. Спорное же это свойство на том основании, что совсем не факт, что образ вообще исчезает. Да и плюс к тому та же причина, что и у прошлой характеристики. Хотя, всё-таки, такое свойство очень даже имеет право на существование.

5) Минимальный приоритет. Характеризует тот минимальный приоритет у образа, после которого образ исчезает, стирается из памяти. Так же вполне возможно, но так же и спорно, при чём по тем же причинам, что и прошлая характеристика.

6) Микрообъем. Это та полнота образа, которую может хранить память. Данное свойство относится не ко всем образам в целом, а к каждому конкретному образу. Даже если у разных людей запоминаются одинаковые образы (допустим), то после хранения в памяти, а тем более длительного, их полнота и ясность может быть совсем иной, нежели до хранения. У одних людей образы так и останутся четкими и ясными, у других они же они станут «размыты» и неясны. Именно это различие и характеризует микрообъем. По сути дела, это есть погрешность памяти: с какой погрешностью память может хранить образ.

Но есть ли у памяти такая характеристика? Вопрос спорный. С одной стороны то, что человеку свойственно забывание образов, а образы со временем явно теряют свою полноту, указывает на то, что такое забывание есть. Но с другой стороны точно так же проявляет себя спад приоритета образа: чем приоритет у образа ниже, тем менее он воздействует на процесс мышления и тем менее проявляется в ОЧ. И тогда данное свойство не существует, такое явление относится прямиком к «скорости спада приоритета». Последнее, кстати, есть наверняка, а вот это… Может быть образ «размывается» (даже по той же причине уменьшения его приоритета), а может дело только в приоритете. Интроспективно этого не понять; такой вопрос есть вопрос микроструктуры, на который, соответственно, можно ответить только с позиций естественных наук. Я же ответа не знаю. Хотя всё-таки допускаю наличие такой характеристики. Правда, далее такого допущения я, к сожалению, идти не могу.

Таким образом, уверенно можно утверждать только о двух характеристиках памяти: макрообъём и скорость спада приоритета. Отрицать их наличие уж никак нельзя. Остальные же характеристики могут и вовсе не существовать; их наличие спорно. Но, тем не менее, т.к. нет ничего против, а логически эти свойства так и напрашиваются, то обозначить их всё-таки стоило. Если же вы с ними не согласны… Что ж, ваше право, даже спорить не буду. На этой нетипичной для меня ноте я и заканчиваю эту часть.

Психика в целом

Введение

До сих пор сознание и подсознание были рассмотрены как обособленные структуры психики; как они взаимодействуют раскрыто не было. В данной части я попытаюсь описать принципы взаимодействия этих структур. При этом изложено всё будет кратко, т.к. всё, что было сказано относительно подсознания в прошлом действительно; далее лишь более полное раскрытие. Потому не удивляйтесь, что здесь так мало глав. Всё основное было сказано ранее, теперь же я только переношу прошлое на более основательную структурную базу.

Целесообразно напомнить о том, что говорилось в предыдущих частях. Итак, подсознание двояко: первичное подсознание представлено ИПР с положительным механизмом воздействия в виде материнского чувства (отрицательный не ясен); ИА (отрицательное воздействие – злость, положительное – гордость, хотя последнее и трудно разглядеть); ИБ, у которого отрицательное воздействие – страх, положительное – чувство спокойствия, умиротворённости. Вторичное подсознание представлено ВКС (отрицательное – злость, положительное – гордость) и ВКП (отрицательное – страх, положительное – спокойствие). Данные инстинкты находятся в постоянной борьбе друг с другом, хотя зачастую их цели и пересекаются. Совокупность всех целей воль образует такую структуру, как «Сверх – Я», чувство воздействия которого – совесть. В случае действий (или даже умысла) идущего против цели, человека мычит совесть. Всё подсознание направлено на одно – на обретение равновесия, т.е. на счастье (удовольствие). В противоположность, разбаланс в подсознании означает наличие неудовольствия, которого подсознание стремится избежать.

В отличии от подсознания, сознание оперирует не чувствами, а образами и не имеет какой-то определённой направленности. Всё дело сознания – это, в сущности, думать, а о чём, зачем, к чему… это сознанию не интересно; вся направленность работы сознания заложена в подсознании. При этом, процесс мышления представляет собой взаимосвязь (по причинно-следственным связям) образов. Образы связаны друг с другом явлением пересекаемости, а мышление идёт по тем образам, которые обладают относительно наибольшим приоритетом. В итоге получаем, что образ помимо какой-то информации, обязательно обладает и (грубо говоря) признаком значимости этой информации, т.е. приоритетом. Так же в мышление возможно такое явление, как параллельность мыслительных цепочек. Плюс к этому, параллельность наблюдается в случае наличия в сознании различных видов образов.

Память… Впрочем, здесь о памяти речь не идёт, а потому оставим её в покое. Надеюсь, из вышесказанного вы восстановили структуру и принципы работы как сознания, так и подсознания. Дело за малым – связать всё это. А чтобы было понятнее, как и в какой последовательности я собираюсь всё это связывать, скажу несколько слов о структуре этой части.

Часть состоит из трёх разделов: «Взаимодействие сознания и подсознания», «Чувства» и собственно завершающий раздел «Психика в целом». При этом данные разделы, в общем-то, не представляют собой последовательного изложение с общей целью раскрыть какую-то новую структуру или новое взаимодействие. Даже можно сказать, что здесь имеет место быть простое перечисление оставшихся вопросов касающихся работы всей психики. Хотя это перечисление и будет идти от простого и единичного к всё более общему и сложному. Как следствие, деление на разделы, в общем-то, условно. Если ранее, особенно в первой части, раздел посвящался какой-то отдельной структуре или отдельному факту работы психики, а все разделы имели одну цель – раскрыть всю структуру, то в данной части подход к делению совсем не такой. Здесь деление по темам. При этом самой основной тематикой является взаимодействие сознания и подсознания. Зная об этом (хотя, в отличии от прошлого, не из этого), я переключу внимание на чувства имеющиеся у человека. И уже представляя как что взаимодействует и какие у нас есть чувства, можно заканчивать и говорить о психике в обобщающей форме. Отсюда, я счёл целесообразным не писать к каждому разделу введение и заключение; это попросту излишне. Структуру и назначение раздела я напишу чуть ниже, а более и сказать нечего. И т.к. означенные разделы не отличаются большим объёмом и сложностью решения проблем, то и заключение не требуется. Единственное заключение будет предложено в самом конце части, как обобщение нижесказанному. Теперь же расскажу немного о тех самых назначениях и структурах разделов.

«Взаимодействие сознания и подсознания». Цель раздела обозначена в самом его названии и главное, о чём будет идти речь – это ссылки. Не буду забегать вперёд и разъяснять, что это такое и как работает; со временем всё и так станет ясно. Но именно ссылочной аппарат связывает наше с вами сознание и подсознание. Поверьте, ничего сложного в этом нет. Не следует подходить к нижеизложенному, как к какой-то премудрости. Даже если вы что-то недопоняли, думайте, как должно быть по логике вещей и вы наверняка не ошибётесь. И, конечно, не забывайте сверять написанное со своим личным опытом; так будет достовернее.

Последовательность изложения здесь будет сродни последовательности рассмотрения всей психики. Т.е. сначала будет рассмотрено взаимодействие сознания и подсознания (в частности, вторичного), затем взаимодействие сознания со «Сверх – Я» (сюда же глава «Метацель»), затем удовольствие / неудовольствие и возврат к первичному подсознанию. И, наконец, вновь будет рассмотрено собственно мышление, только уже с учётом изложенного.

В общем, этим разделом я, по сути, заканчиваю рассмотрение работы психики. Остальные разделы непосредственно к работе уже не относятся. В них будет идти речь лишь о проявлениях и обобщениях. Этот же раздел основной и самый важный во всей части. Нельзя понять психику, не поняв этого раздела. И, поверьте, я нисколько не преувеличиваю.

«Чувства». Не трудно догадаться, что тут речь будет идти о чувствах. Конечно, ранее о чувствах говорилось и говорилось достаточно много, но всё дело в акцентах. Если во всём предыдущем повествовании акцент был сделан на структуру, в то время как чувства служили лишь вспомогательным орудием в поиске истины, то здесь чувства будут самоцелью. Не о структуре на чувствах, а о чувствах на структуре. Таким образом, речь пойдёт о том, что мы чувствуем в тех или иных ситуациях и как такие чувства объяснить. И не смотря на то, что основные чувства раскрыты уже достаточно, о смесях чувств я почти не говорил. Вот раскрытие смесей и будет той главной целью, которую я буду преследовать в этом разделе.

Однако, помимо самих чувств (а равно и их смесях) я буду говорить ещё о ряде смежных вопросов. И первым таким вопросом будут метачувства. Пока не буду говорить, что это такое, но вещь сия довольно важная. Далее будут сами чувства. Потом обобщение: таблица чувств, где будут в самых общих чертах обозначены известные всем нам чувства и будет сделано ряд выводов по структуре всей психики. Потом ещё более общее рассмотрение принципов изменения интенсивности чувствования. Кстати сказать, не смотря на мудрёное название, эта штука не представляет из себя ничего сложного. И напоследок, как бы вместо заключения (потому и название такое) я рассмотрю ряд довольно интересных моментов относящихся к чувствам, но которые, по тем или иным причинам, не были прояснены в предыдущих главах. На этом с чувствами я заканчиваю.

«Психика в целом». Всё, что я хотел сказать, я сказал. Единственное, что ещё не очень хорошо – это некоторая «замудрённость» изложения. Да, есть описание всех структур, есть описание принципов их взаимодействия, но нет общей и ясной картины всей структуры психики. Эту структуру, в самой доступной форме, я изображу в самой первой главе данного раздела. Тут же наиболее общее её описание и описание основ работы психики. Вторая глава посвящена доказательству того, что так оно и есть. Я не хочу сказать, будто всё, что я писал до того – это бездоказательно, но эти доказательства откровенно размыты. Где тезисность? Где чёткие, исчерпывающие доводы? Эту конкретизацию вы и увидите в главе «Доказательство». Надеюсь, вы не разочаруетесь.

На этом, в общем-то, с психикой всё. Более ни о каких-то новшествах или неясностях в структуре, ни о работе психики, я говорить не буду. Зато я попытаюсь (не более) создать некоторый символьный язык психики, символическую логику применительно к работе психики человека. Об этом, если вы помните, я уже говорил в части «Сознание», но там всё было кратко. Теперь же я немного (именно немного) углублюсь в эту проблему и продемонстрирую вам свои задумки. Бесспорно, этот язык ничего нового к пониманию психики не добавляет; более того, он вообще не создаёт ничего принципиально нового даже в методологии или практике. Но всё же точность требует точного языка, как бы прост и банален он не был. И хотя «создание нового символического языка» – это звучит слишком уж гордо (да и, честно говоря, не соответствует действительности), просто так пройти мимо данной проблемки я не могу. На этом всё.

Напутствия все те же самые, что и раньше. Предостережения тоже. А что ещё сказать? Пожалуй то, что нужно было сказать – сказано. И что, и как, и зачем… всё было отмечено. Тем самым, полагаю, «предпонимание» создано. Следовательно, хватит лить воду; пора начинать.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЗНАНИЯ И ПОДСОЗНАНИЯ

Взаимодействие образов с ВКП и ВКС

Ещё в первом разделе я достаточно много говорил о влиянии подсознания на процесс мышления (а равно и наоборот). Было сказано, что образы как-то относятся к инстинктам, как к первичным, так и вторичным, но что значит это «как» разъяснено не было. О том и пойдёт речь. При этом, помимо непосредственного взаимодействия данных структур в этой главе так же будут рассмотрены вообще основные принципы взаимодействия сознания и подсознания, с раскрытия которых я и начну.

Очевидно, что образы вызывают чувства, как и наоборот. В первом случае, например, я увидел своего обидчика, у меня появилась злость, ненависть. Второй случай: если я по какой-то причине испытываю некое моральное удовольствие, то и мысли (наличествующие в данный момент образы) у меня будут приятными, даже если они отвлечены от самого этого удовольствия. Впрочем, что таковое взаимодействие (чувство → образ или образ → чувство) существует, я думаю, и так очевидно. Но как возможно такое взаимодействие, если и психологически, и физиологически сознание и подсознание совершенно различные структуры? Физиологическое же различие заключаются в том, что чувства – это, по сути, химия, в то время как образы – электричество (нервные импульсы). То, что электричество возникает химическим путем (взаимодействие различных ионов и в частности ионов калия и натрия) этого различия не снимает; взаимодействуют здесь все равно электрические импульсы, а не химические реакции, т.е. не определённые вещества. Из того, что эти структуры различны, но образы все же вызывают чувства (рассмотрим пока только этот случай) следует вывод, что образы имеют некие ссылки на воли и инстинкты. Отсюда, ссылка – это часть образа, вызывающая действие того или иного инстинкта или воли.

Почему образы именно имеют некоторое отношение к образам, а не образы заключают в себе воли – об этом говорилось ранее. Напомню, что причина всё в том же изначальном различии образа и чувства: чувство – это вещество, а как к образу может быть прикреплена молекула, если образ – это … , но уж явно не какое-то химическое соединение? Плюс к этому, те химические вещества, которые вызывают чувства, вырабатываются не в головном мозге (а тем более не в его коре), в то время как мышление происходит именно здесь. Мозг говорит организму, какое вещество надо выработать, а значит мозг (сейчас как сознание) управляет, а не выделяет. Следовательно, сами образы чувств не имеют. И ещё один момент: что есть ссылка как микроструктура непонятно, как непонятна и микроструктура самого образа (и по тем же причинам), а потому говорить по поводу микроструктуры я считаю нецелесообразным. Я буду рассматривать ссылку как нечто только проявляющее себя, т.е. на всё том же откровенно психологическом уровне.

Ссылка, как и приоритет, является потенциально неотъемлемой частью образа. Потенциально, потому что не каждый образ имеет какое-то отношение к чувствам. Например, у меня не вызывает никаких чувств образ стоящего в соседней комнате кресла. Да и откуда у данного образа возьмутся ссылки, если он мне (т.е. моим инстинктам), безразличен? Однако, теоретически каждый образ может обладать ссылкой, ибо (как минимум) инстинкты, и особенно вторичные, могут ставить себе любые цели; здесь нет ничего запретного. Потому и «потенциально».

В виду того, что разные образы вызывают разную интенсивность чувства (эмпирически), следует умозаключение, что ссылка имеет свой уровень: интенсивный уровень ссылки, слабоинтенсивный уровень ссылки, ссылка, уровнем которой можно пренебречь и т.д. Как и в случае с приоритетом, который, напомню, так же имеет уровни, я не буду применять слово «уровень» в дальнейшем повествовании. Я буду говорить не «высокий уровень ссылки» или «низкий уровень ссылки», а «высокая ссылка» или «низкая ссылка», хотя под этими словами следует понимать всегда первое. Такие «категориальные вольности» я считаю допустимыми с вышеприведенными разъяснениями, плюс к этому такое изложение легче читать и оно проще воспринимается.

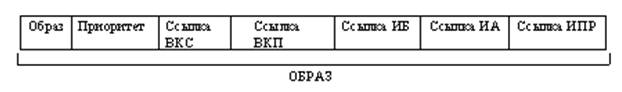

Итак, образ обладает ссылками, которые имеют свой уровень. Какие же существуют ссылки? Я выделяю пять ссылок: ссылка ВКП, ссылка ВКС, ссылка инстинкта агрессии, ссылка инстинкта бегства и ссылка инстинкта размножения. Как видим, количество ссылок по количеству инстинктов (как первичных, так и вторичных). Все инстинкты, потому что вызываться могут все чувства; нет ссылки, нет чувства. Это, пожалуй, разъяснять излишне.

Отвлекаясь, теперь стало возможным сказать об образе в целом, который является целокупностью непосредственно образа, его приоритета и пяти ссылок. Графически это можно представить следующим образом (рис. 9):

Рисунок 9 – Структура образа

Этот образ всегда есть целое составляющих. Не существует отдельно приоритета, ссылки или самого образа; это всегда есть целое. Приоритет чего, если не образа? Ссылается что, если нечему? Что есть образ без приоритета, если не ноль (т.е. ничто, отсутствие)? Хотя, конечно, может быть образ без ссылок, но если есть ссылка, то однозначно есть и то, что ссылается, т.е. образ. Впрочем, вернемся к ссылкам.

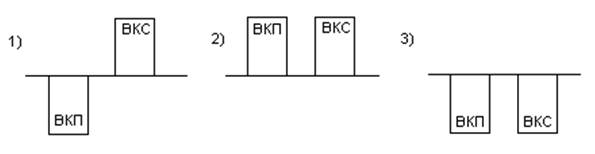

Нередки случаи, когда некий образ вызывает различные чувства: к примеру, я очень хочу что-то сделать (высокий уровень ВКС), но это сопряжено с трудностями, а потому будет и высокий уровень ВКП. Т.е. одна воля, грубо говоря, согласна с образом, другая с этим же образом не согласна. Т.е., уровни и ВКП, и ВКС велики. Представим это графически (рис. 10.1):

Рисунок 10 – Ссылки образа

В то же время существует явление пересекаемости целей, т.е. опять же оба уровня большие, но уже оба «согласны». Графически рис. 10.2.

Есть и такие образы, когда оба уровня снова велики, но обе воли «не согласны». К примеру, образ «разбитый компьютер» или «разбить компьютер», такой факт не устраивает ни ВКП, ни ВКС. Графически рис. 10.3.

Как видим, совершенно различные чувства как ссылки идентичны, что является абсурдом, так как ввиду различия чувств и ссылки, естественно, должны быть различны. Налицо проблема, которую нельзя решить и объяснить простым изменением уровней ссылок. Все это и приводит к мысли о наличии положительных и отрицательных ссылок, т.е. ссылках на положительное и отрицательное воздействие инстинктов. Так, для ВКС чувство злости есть отрицательная ссылка (применительно к конкретному образу), чувство гордости – положительная. Так же и для остальных инстинктов. Т.е. положительная ссылка – эта такая ссылка, которая вызывает положительное отношение инстинкта к тому образу, который данной ссылкой обладает. Отрицательная ссылка – такая ссылка, которая вызывает негативное отношение инстинкта к образу. Грубо говоря, положительная ссылка говорит о «согласии» инстинкта, а отрицательная о «не согласии».

Об этом достаточно много говорилось ещё в первом разделе, хотя и другими словами. Здесь я просто конкретизирую, подвожу основу под прошлые размышления и известную эмпирику. И если всё обстоит именно так (а как иначе?), то вышеприведенные примеры, графически (рис. 11), будут выглядеть так (соответственно):

Рисунок 11 – Ссылки образа в действительности

В отличии от приоритета, уровни ссылок могут быть как положительными, так и отрицательными. Помимо этого, и количественно ссылки могут быть так же различны, т.е. градаций уровней ссылок существует едва ли ни неограниченное количество. Ранее говорилось о том, что образ может вызывать целую гамму чувств, но что значит это «вызывать» как-то особо не рассматривалось. Что ж, пора и на это обратить внимание. Для краткости (всё остальное не столь важно) я опишу только вторичное подсознание и только граничные ситуации. Хотя, конечно, то же самое можно сказать и применительно к первичному подсознанию, да и представить себе «серединные состояния» тоже не так уж и сложно.

С вашего позволения, я не буду рисовать те кубики, а напишу соответствующие ссылки символами. Здесь «+» означает ссылку положительную, «-» – ссылка отрицательная, «0» – отсутствие ссылки. Вот теперь приступим.

1) ВКП+, ВКС+. Две положительные ссылки у одного образа означают случай пересекаемости целей. Т.е. данный образ есть цель и ВКП, и ВКС. При этом, я оставляю прошлое наименование данного явления, хотя, как видим, никакой пересекаемости образов (целей) на самом деле нет (логичнее было бы сказать, что это есть «пересечение» ссылок). Просто у образа обе ссылки положительны.

2) ВКП-, ВКС-. Т.е. образ неустраивающий ни ВКП, ни ВКС (тот же, означенный выше, образ «разбить компьютер»). Такой образ в принципе не может реализоваться, если только его приоритет не настолько высокий, чтобы сознание «проигнорировало» «несогласие» вторичного подсознания. Образ влечёт за собой неудовольствие, что очевидно, т.к. всё вторичное подсознание «против». Те образы, которые приносят собственно неудовольствие (а не только злость, или только страх) и обладают именно такой картиной ссылок.

3) ВКС+, ВКП-. Как правило, такой образ вызывает неудовольствие. Такую картину можно наблюдать при большинстве трудных целей, т.е. целей на пути к которым возможны или имеются трудности. Именно в таких ситуациях ВКС ещё «за», в то время как ВКП уже категорически против.

4) ВКС-, ВКП+. Так же неудовольствие. Такая ситуация нередко возникает при достижении цели, т.е. когда жизнь становится вроде бы как спокойной (ВКП «за»), но ВКС требует большего. Или образ неудачи, когда точно так же ВКП говорит остановится, в то время как ВКС такая ситуация не устраивает.

5) ВКС0, ВКП+. Случай с нулевой ссылкой ВКС и положительной ВКП. Отрешенность, полнейшее спокойствие; никакой злости или гордости. К примеру, образ «диван»: ВКС он безразличен (хотя, конечно, не всегда), но вызывает чувство спокойствия. Такие образы вызывают удовольствие.

6) ВКС+, ВКП0. Нулевая ссылка ВКП при положительной ссылке ВКС. Так же вызывает удовольствие. К примеру, это может быть такой образ самоутверждения, который не требует нарушения спокойного образа жизни, но и не несёт какого-то большего спокойствия, т.е. когда на ВКП данная цель никак не влияет. Разумеется, такое трудно себе представить, но теоретически такое всё-таки возможно.

7) ВКС-, ВКП0. Образ вызывающий чувство злости, но безразличный для ВКП. К примеру, образ стиральной машинки, о которую я вчера стукнулся ногой: злость появляется, но на спокойствие / неспокойствие всё это мало влияет.

8) ВКС0, ВКП-. Образ вызывающий чувство страха. Например, вы побаиваетесь тараканов (образ «таракан» имеет отрицательную ссылку на ВКП), но они не злят вас и вы не стремитесь всех их изничтожить, тем самым самоутвердившись.

По поводу какой-то ненулевой ссылке вкупе с нулевой, следует сказать то, что практически такое вряд возможно. Хоть как-то, но ссылка на волю у образа будет наверняка. Это обусловлено взаимодействием во вторичном подсознании, когда одна воля не может оставаться безучастной к деятельности другой; они всегда влияют друг на друга. Впрочем, теоретически это можно себе представить, да и в случае малого значения ссылки, последней, в общем-то, можно пренебречь.

Я не стал углубляться в описании данных вариантов. Во-первых, т.к. эмпирически они не сложные и, во-вторых, как состояния такие случаи были описаны ранее. И ещё по поводу ранее сказанного: как говорилось, не существует удовольствия или неудовольствия не в связи с волями. Эти чувства вызывается воздействующими чувствами ВКП и ВКС; именно они обуславливают то самое удовольствие / неудовольствие. Последнее полностью зависит от первого; удовольствия / неудовольствия самих по себе не существует, ведь это состояние (уд. / неуд.), а состояние значит чего-то. Следовательно, не существует и ссылок на эти чувства. Впрочем, это и так должно быть понятно, ведь образ ссылается на инстинкты, а не на чувства, в то время как удовольствие с неудовольствием есть состояния психики, а как может существовать ссылка на состояние? Потому о данных чувствах и не говорилось.