Полная версия

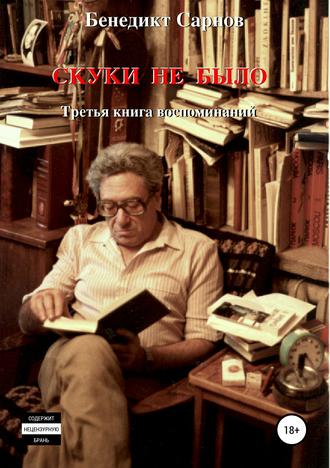

Скуки не было

Все это говорилось над телом замученного, замордованного, раздавленного танком писателя, главная книга которого была арестована и, может быть, даже уничтожена.

Зачем всё это надо было говорить сейчас, когда всё было уже кончено? К кому были обращены все эти насквозь фальшивые, лживые слова? Наверно, к тем мелким партийным функционерам, которым поручено было проследить, чтобы мероприятие прошло гладко, чтобы никто, – не дай Бог! – не сказал ничего лишнего.

«Лишнее» всё-таки было сказано: выступивший вслед за Беком Эренбург сумел тогда сказать всё, что в этом случае надо было сказать.

В этом не было бы ничего удивительного (кто другой, если не Эренбург, мог позволить себе молвить на этих постыдных похоронах хоть словечко правды, кому еще, если не ему это могло прийти в голову, да и сойти с рук), если бы не то обстоятельство, что Эренбург с Гроссманом в последние годы жизни Василия Семеновича были в ссоре. В воспоминаниях Ильи Григорьевича упоминание об этой их, – если не ссоре, то размолвке, – промелькнуло. Но очень глухо и крайне невнятно:

Характер у него был трудный: чрезвычайно добрый и верный друг, он вдруг, посмеиваясь, говорил пятидесятилетней женщине: «А вы за последний месяц очень постарели…» Я знал эту его черту, и, когда он вдруг замечал: «Вы что-то стали очень плохо писать», – я не обижался. В последние годы до смерти Сталина он часто приходил ко мне, а потом вдруг исчез. Как я ни старался, не могу вспомнить, на что он обиделся, не помнит и Люба. Вероятно это было пустяком, и не в нем нужно искать объяснения. Однажды я его встретил в Союзе писателей, пробовал объясниться, он, посмеиваясь, отвечал: «А зачем мне приходить? У вас свои дела, у меня свои». Потом он как-то позвонил, сказал Любе, что у него ко мне «дело», пришел, сидел долго, но разговора не вышло.

(Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. М. 1990. Стр. 356)Даже из этого туманного объяснения видно, что причиной размолвки был не пустяк, а нечто более серьезное: об этом достаточно ясно говорят две приведенные тут реплики Василия Семеновича: «Вы что-то стали очень плохо писать», и: «У вас свои дела, у меня свои».

А на самом деле было вот что.

Вот какую историю рассказал мне однажды Семен Израилевич Липкин.

Его и Василия Семеновича Гроссмана пригласил как-то к себе на дачу Каверин. Предполагалось, что будет и Эренбург.

Но Эренбург в тот день не приехал. Не помню, то ли он заранее предупредил, что не сможет быть, то ли они ждали его какое-то время, а потом, так и не дождавшись, сели за стол.

На столе была водочка, какая-то закуска. (Василий Семенович, кстати говоря, любил выпить). В общем, вечер и без Эренбурга прошел неплохо.

А Эренбург приехал на другой день. И вчерашнее застолье повторилось.

Но стол теперь уже был другой. Вместо водки – дорогой французский коньяк. И закуска другая, побогаче.

Разница между вчерашним застольем и сегодняшним была так наглядна, что сразу стало ясно, кто тут главный гость, а кто – гости, так сказать, второго разряда.

Гроссман этой разницей был сильно уязвлен и даже не стал скрывать своего раздражения. Но это свое раздражение он почему-то вылил не на хозяина дома, а на Эренбурга.

Он стал его задирать.

Началось с того, что он довольно язвительно поинтересовался, какие такие важные государственные дела помешали Илье Григорьевичу присоединиться к их компании, а им – уже вчера – отведать французского коньяку.

Эренбург подтвердил, что да, действительно, у него вчера была важная встреча, которую он никак не мог отменить. По ходу дела выяснилось, что встреча была с каким-то приехавшим в Москву иностранцем, одним из тех "борцов за мир", с которыми Эренбург был в постоянном контакте – как один из лидеров этого так называемого "движения сторонников мира".

Гроссман – в той же язвительной манере – выразил недоумение по поводу того, что "из-за такой ерунды" (словцо, возможно, было сказано более крепкое) Илья Григорьевич отказался от приятного вечера с друзьями.

– Борьбу за мир вы считаете ерундой? – спросил Эренбург.

И тут Гроссмана прорвало.

Он произнес яростный монолог, смысл которого был в том, что эта так называемая борьба за мир – не просто ерунда, а ерунда вредная. Что всё это – ложь и обман, не более, чем камуфляж, прикрытие агрессивной сталинской внешней политики. Что Сталин и наше родимое государство (даже и сейчас, когда "ус уже откинул хвост") играют в современном мире примерно ту же роль, какую перед второй мировой войной играли Гитлер и фашистская Германия. И что между этими двумя режимами, в сущности, нет большой разницы.

– Да? И кто же, в таком случае, по-вашему, я? – спросил Эренбург.

– А вы, – Гроссман уже не мог остановиться, – фашистский писака!

Услышав это, я просто обомлел. Такого оскорбления Эренбург снести, конечно, не мог.

Эту историю, рассказанную мне Липкиным, я уже пересказал однажды (даже не однажды, а дважды: во втором томе «Скуки не было» и в моей книге «Случай Эренбурга»), но продолжать ее там не стал. А продолжение было.

Понимая, какими жалкими и постыдными неизбежно станут официальные похороны его друга Гроссмана, Семен Израилевич Липкин сразу решил, что придать этому событию его истинное значение может только один человек: Эренбург. И он поехал к Илье Григорьевичу, чтобы уговорить его приехать на похороны и сказать над гробом покойного всё, что тот сочтет нужным.

Надо ли объяснять, что Семен Израилевич был не самым лучшим кандидатом на эту дипломатическую роль: ведь он был свидетелем того ужасного оскорбления, которое нанес Эренбургу Гроссман, назвав его «фашистским писакой». Поэтому, отправляясь к Эренбургу с этим своим дипломатическим визитом, он не слишком рассчитывал на успех. И был прав.

Выслушав его просьбу, Илья Григорьевич не сказал, как в этих обстоятельствах следовало бы ожидать, что да, конечно, непременно приедет и непременно выступит. Сухо ответил, что подумает.

О чем он думал, решая этот непростой для него вопрос. Наверняка и о том незаслуженном, как ему наверняка казалось, оскооблении, которое нанес ему Гроссман, назвав «фашистским писаком». Но подумав, решил все-таки приехать и выступить. И, как я сейчас понимаю, в тогдашнем его выступлении каким-то боком отразился и тот злосчастный эпизод.

Как отразился он (глухо, намеком) и в том беглом, эскизном портрете Гроссмана, который он набросал в своей книге «Люди, годы, жизнь»:

… Нас сделали в разных цехах, из разного материала. Молодой польский писатель Фидецкий как-то сказал, что я «минималист», от людей требую малого. Может быть, это верно – человеку трудно взглянуть на себя со стороны. Нужно, конечно, сделать оговорку: в гимназические годы я в восторге повторял слова одного из героев Ибсена: «Всё или ничего!»; очевидно, «минималистами» люди становятся с годами. Однако возраст не всё, и Василий Семенович оставался «максималистом» в пятьдесят лет. Нельзя понять его судьбы, не оговорив прежде всего его суровой требовательности к людям и к себе.

(Там же. Стр. 348–349)В этом мимоходом брошенном замечании, что Гроссман и в пятьдесят лет оставался макисмалистом, есть толика – нет, не осуждения, конечно, но – удивления и укора. Вот, мол, и в пятьдеяят лет сохранил юношескую пылкость, не повзрослел, не помудрел с годами. А надо бы.

В таком взгляде есть известный резон.

Сам Пушкин так выразился об этом:

Пока свободою горим,Пока сердца для чести живы…ПОКА. Не всегда, значит, наши сердца будут «для чести живы» и, как в юности, гореть свободой.

В речи Эренбурга над гробом Гроссмана слово «максималист» тоже было произнесено. Но тут оно прозвучало не в укор усопшему, а как панегирик, как самая высокая из всех возможных оценка личности, характера, человеческих качеств покойного.

Воспроизвести ту его речь дословно я, конечно, не смогу. Но одну сказанную им тогда фразу помню хорошо.

– Василий Семенович Гроссман, – отчеканил он, – был человеком высокой совести, а среди литераторов это качество встречает гораздо реже, нежели талант.

Среди литераторов той поры и талант был большой редкостью. А уж совесть…Но эта эренбурговская пощечина была адресована не только большинству его собратьев по писательскому цеху, но, в известной мере, и себе самому тоже.

Речь Слуцкого над гробом Заболоцкого, так возмутившая Наташу Роскину, конечно, отличалась от жалкой, раболепной, лакейской речи сильно перестаравшегося Александра Альфредовича Бека. Но подспудный смысл ее был, в сущности, тот же.

Он хотел не только, чтобы Заболоцкий хорошо выглядел в глазах начальства (не озлобился, и там, в лагере оставался советским человеком и чуть ли даже не благодарить должен за то, что ему дали возможность овладеть…), но и чтобы советская власть выглядела не такой отвратительной, какой она на самом деле была. Хотел примирить то, что примирить было невозможно.

Я был внутри

Однажды зашла у нас речь о молодых тогда Евтушенко и Вознесенском. Я нападал на них, Слуцкий их защищал. Как и всегда в этих наших разговорах, каждый остался при своем. Но в заключение Борис довольно жестко подвел итог:

– Все дело в том, что вам не нравится ХХ-й век. Вам не нравятся его вожди, вам не нравятся его поэты…

Я сказал, что с поэтами дело обстоит сложнее, но вожди действительно не нравятся.

Ему они, конечно, тогда тоже уже не нравились. И я это прекрасно понимал: ведь только что были прочитаны “Бог” и “Хозяин”. Но распаленный его невозмутимостью, в запальчивости я стал кидаться уже и на “Хозяина”, и на “Бога”. Сказал, что, в отличие от него, своим хозяином Сталина никогда не считал, портретов его нигде не вешал, да и как Бога тоже его никогда не воспринимал.

Он сказал:

– Я не хочу рисовать картину той нашей жизни извне, как бы со стороны. Я был внутри.

«Старуха-хулиган»

Так Борис называл Лидию Корнеевну Чуковскую.

«Хулиганство» ее состояло в том, что она в то время (середина 60-х – начало 70-х годов) не то чтобы нарушала «правила уличного движения», а просто перестала с ними считаться. Отказалась принимать их во внимание.

Одну за другой сочиняла публицистические статьи, по официальной терминологии того времени «антисоветские», и невозмутимо отправляла их в «Правду», «Известия», «Литературную газет», где их, конечно, тут же выкидывали в мусорную корзину, или (скорее всего) пересылали, Куда Надо.

Но, – как было сказано (тогда же) в одной песне Галича, -

…«Эрика» берет четыре копии,И это всё. И этого достаточно.Машинописные копии этих ее статей распространялись со скоростью лесного пожара. А те, кому распечатка не досталась, чуть ли не на другой день уже слушали очередной такой ее текст по радио, по «вражеским голосам».

Каждая такая ее статья была написана в форме Открытого письма и всегда по какому-нибудь конкретному поводу. О публичном выступлении Шолохова, в котором тот требовал еще более сурового наказания для Синявского и Даниэля. О всенародной травле Пастернака («Гнев народа»). О выходе в свет солжениынского «Архипелага».

И на каждый такой очередной ее демарш Борис реагировал одной и той же, вот этой своей добродушно усмешливой репликой:

– А-а, Старуха-хулиган!

Но был случай, когда он отреагировал на это иначе.

В феврале 1968 года Лидия Корнеевна пустила в Самиздат статью «Не казнь, но мысль, но слово. К 15-летию со дня смерти Сталина». По смыслу, да и по форме это тоже было «Открытое письмо». И написано оно было по вполне конкретному поводу, о чем сообщалось уже в самых первых его строках:

Попалось мне недавно в журнале одно маленькое стихотворение. Оно сильно задело меня. Незначительное само по себе, оно выражает строй мыслей и чувств, весьма распространенных сегодня, и при этом глубоко ложных.

Имя автора этого маленького и незначительного, но сильно ее задевшего стихотворения Л. К. не назвала. Но для нас оно не было тайной.

Стихотворение это написала – и напечатала тогда его в Новом мире» – Маргарита Алигер.

Вот оно:

Насчётный счёт минувших днейнеужто не оплачен?… Мы были во сто раз беднейИ во сто раз богаче.Мы были молоды, горды,а молодость – из стали,и не было такой беды,чтоб мы не устояли.И не было такой войны,Чтоб мы не победили.И нет теперь такой вины,чтоб нам не предъявили.Уж раз мы выжили.Ну что ж!Судите, виноваты!Всё наше:истина и ложь,победы и утраты,и стыд, и горечь, и почёт,и мрак, и свет из мрака.… Вся жизнь моя – мой вечный счёт,с лихвой, без скидок и без льгот,на круг – назад и наперёд, —оплачен и оплакан.Я не стану пересказывать своими словами суть претензий Лидии Корнеевны к смыслу и пафосу этого стихотворения. Лучше предоставлю слово ей самой, благо такая возможность у меня есть (то самиздатское ее Открытое письмо теперь уже опубликовано):

Начинается оно тревожащим сердце вопросом:

Несчетный счет минувших днейНеужто не оплачен? —а кончается утешающим выводом:

И он с лихвой, тот длинный счет,Оплачен и оплакан.Утешительность вывода – она-то и задела меня. Меньше всего нужны нам сейчас утешения и больше всего разбор прошлого, бередящий память и совесть… Если поверить автору, в нашем нравственном балансе, после всего пережитого все, слава богу, обстоит благополучно: концы сведены с концами. О чем же еще говорить?

А говорить есть о чем. Отношением к сталинскому периоду нашей истории, вцепившемуся когтями в наше настоящее, определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотворность его работы.

Бывают счета неотвратимые – и в то же время неоплатные. Писать об оплаченном счете, когда речь идет о нашем недавнем прошлом, – кощунство. По какому это прейскуранту могут быть оплачены Норильск и Потьма, Караганда и Магадан, подвалы Лубянки и Шпалерной? Как и чем оплатить муки и гибель каждого из невинных – а их были миллионы! – почем с головы! И кто имеет право сказать: счет оплачен? Пожалуй, уж лучше бы нам не браться за счеты! Оплатить такой счет – это вообще никому не под силу по той простой причине, что человечество не научилось воскрешать мертвых…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.