полная версия

полная версияПолная версия

Витовы и Щаповы из села Иваново

Припоминаю я, тятенька мой обращался к Напалкову Давиду на ярмарке Нижегородской, едущему в Иваново. Просил его взять перевод на Иваново денежный, но он отказался взять. Тогда тятенька говорит ему: “Я, говорит, если бы Вы прислали даже с приказчиком, не отказал взять, а я прошу Вас лично – Вы отказали. Взял”.

Как дорого слово хороших людей, Дербенёв Иван Николаевич и Яков Николаевич Фокин сказали Кнопу[73] обо мне. Он спросил: “Можно ли иметь дело со Щаповым о продаже пряжи?” Они дали хороший отзыв. И Кноп стал продавать мне, а это большое дело. Не всем Кноп продавал, а только хорошим людям: Дербенёвым, Фокиным, Ив. Гарелину, Скворцову и пр.

Вот как дорого слово хороших людей. И я стал покупать, сделали доверие мне на большой срок – 9 лет. Но я в кредите не нуждался. Каждое 1-е число месяца платил деньги, и мне скидывали за 9 лет в %. Это была моя польза. И я всегда был принят Кнопом, поздороваться с ним и поговорить. Он спрашивал: «Как Вы глядите на дело?» Я всегда сказывал хорошее.

До знакомства с Кнопом было трудно купить пряжи, даже посредственной, но у Кнопа пряжи были превосходно хороши, и так не всем можно было заручиться такими хорошими пряжами. Меня это поставило на хороший вид. Ещё покупал хороший уток у Болишина. Тоже узнавши, что я покупатель у Кнопа, и они мне продавали.

В 1906 году при городском голове П. Н. Дербенёве состоялось посещение г. Иваново-Вознесенска министром внутренних дел[74]. Вопросы были об устройстве водопровода, которые высказал я, и где найти хорошую воду. “Стройте, препятствия не будет, в отчуждении и средствах не будет отказа”. Устраивал я в городской управе обед. Повара и официанты были привезены из Москвы. Обед был роскошный. Конечно, были здравицы.

Потом пришлось нам пострадать, случился пожар. Ситцевая фабрика сгорела и часть ткацкой. Корпуса окраски не пострадали, через 2–3 недели пустили в работу. А ситцевую пришлось строить капитально. Машин часть пострадала, понемногу стали возобновлять, через 5 месяцев пустили. Ситца свого пришлось поработать у Фокина, который пропечатывал, а отделку у себя печатать. Не остановили нашу торговлю. Работали Фокины нашими валами и нашими миткалём.

Фабрика ситцевая была застрахована, премию получили, так что убытки покрыли наполовину. После пожара ситцевую фабрику перестроили, поставили всё хорошо, сушилки сделали несгораемые, барабаны медные новые, плюсовку новую поставили. После пожара стало лучше, и товар работали лучше, но только мало пришлось поработать».

Казалось, что ничто не помешает настроенному развитию дела, но приближалось «красное колесо» революции. Николай Терентьевич записывает: «Проклятые забастовки, война. Всё пошло к разрушению, разорили фабрику, из домов нас выгнали, кто где на квартирах. А некоторые уехали, кто в Москву, Петроград, а кто заграницу. Иваново стало пустым. Последние некоторые фабрики пустили, половина закрылись.

Фабрику мою заарендовал Политехнический институт. Сегодня 12 декабря мне пришлось видеть, везут кирпич со двора фабрики. Смотрю, красоварку разобрали и кирпич куда-то возят. Вот думаю, хороши арендаторы, и корпуса все могут разобрать. Печатные машины тоже перевезены на разные фабрики: граверную, 5 пантографов. Валов медных до 3000 пудов, всё перевезено. Красоварки, котлы тоже взяты. Много осталось разных красок анилиновых, кирзы новые и лапин новый и старый. Всё подобрали и увезли. Не знаю, что с дизелями, хотели их разобрать и перевезти.

В ткацкой было 386 станков. Шлихтовальная машина вполне новая и западной меди, барабаны 7 футов, полный комплект сушил, 20 барабанов медных. Новая мыловка, медные валы, плиты сушильные. Лестницы чугунные в ситцевой и ткацкой, и много всего, что в переписи есть. В слесарной самоточек одна новая заграничная и одна своей сборки. Много приводных валов к ткацким станкам. Всё вывезено, остались стены голые.

Две партии сушильных барабанов медных до 50 пудов. Голандр 3 простых, лощилки и один голандр серебристый перевезены на фабрику Витовых, а также электрический мотор, новый, ещё не работавший, нефтяной бак на 5000 пудов.

Земля под Заваркой и корпуса захвачены фабрикой Н. Г. С., которой, думаю, будет до 300 сажен кв., и каменные корпуса, и 3 паровых котла, которые оставались. Земли приобретены были у Бакулина и Мельникова Апфа Герасимовича.

Все Акты (на собственность), думаю, были захвачены новым Правительством, и у меня не осталось ничего, ни на земли в городе, ни на лесные дачи.

А было. За Тейковым – лесу подростку и хорошего строевого – 300 десятин, лугов и полей – 200 десятин, под дорогой 50 десятин и ещё 6 десятин. На 35 000 руб. 2-я дача и дом куплен у Генералова Л. В. на Валдае озере. Всего до 100 десятин – 25 000 руб. 3-я у Белкрин – 5000 руб. Нижний Новгород – 5000 руб.

Дома. Новый каменный стоил 100 000 рублей. Надворные постройки – 50 000 рублей. Старый, каменный низ, верх дерев. – 25 000 рублей. Новый ткацкий корпус – 50 000 рублей. Старый ткацкий корпус – 25 000 рублей. На ситцевой фабрике 2 дизеля – 75 000 рублей, 3 котла паровых – 20 000 рублей, 1 дизель английский – 15 000 рублей, 3 котла – 10 000 рублей. В бумагах – 500 000 рублей. Всего на миллион рублей. Пропало в банках 500 000 руб.».

Пятого сентября 1918 года Николай Терентьевич, проживавший на ул. Напалковской в доме зятя В. К. Напалкова (его собственный недавно построенный дом был уже реквизирован), был арестован «как заложник буржуазии». На следующий день «был вытребован» его сын Алексей Николаевич Щапов, кассир правления фабрики, у которого было потребовано сдать кассу. Им было сдано 253 513 руб. 69 коп.

Николай Терентьевич с двумя сыновьями – Алексеем и Геннадием – находились под арестом с 5 сентября по 3 ноября 1918 года. Сумма, изъятая из фабричной кассы членом ЧК Балашовым (в т. ч. 1295 руб. личных денег Н. Т. Щапова, которые позднее ему были возвращены), поступила в распоряжение фабричного комитета. Таким образом, Николай Терентьевич был фактически отстранён от управления фабрикой. Его обращения в фабричный комитет «с просьбой допустить» до заведования делом не получили благоприятного ответа. Николай Терентьевич продолжал бывать на фабрике, не имея права давать каких-либо распоряжений. Фабричный комитет распался (не забыв взять деньги), и фабрике грозило остаться без присмотра и охраны. По постановлению Центротекстиля фабрика подлежала остановке. В связи с этим Николай Терентьевич 9 января 1919 года обратился в Центротекстиль.

В его заявлении, в частности, говорилось: «…Оставлять фабрику и в случае остановки без всякого надзора не следует и необходимо прийти Правлению на помощь в деле восстановления его полномочий. Должен указать, что фабрика была поставлена мною, как основателем Товарищества, на правильном основании, дело развивалось благодаря и моей заботливости. Товарищество было основано в 1914 г., причём я вложил кроме основного капитала ещё личных средств 200 000 рублей, какая сумма личного счёта на Пасху 1918 года равнялась уже 399 411 руб. 79 коп. Задолженности у фабрики не было, и вообще дело поставлено было тщательно. Если предстоит остановка фабрики, то только потому, что наступил общий кризис промышленности, в котором я неповинен.

У меня большая семья в 10 человек, я теперь крайне нуждаюсь в средствах, а между тем, уже с Пасхи я ничего не получаю. Моя просьба сводится к тому, чтобы Центротекстиль нашёл возможность посодействовать моему участию в надзоре за фабрикой – даже в случае ея остановки, как лицу, положившему всю жизнь на ея развитие, а также и в том, чтобы мне было разрешено взять на содержание себе и семье из моего личного счёта определённую Центротекстилем сумму, например, периодическими платежами, и чтобы мне выплачивалось жалованье, как директору правления. Что и до сих пор ещё имеет место на всех других фабриках нашего района, в которых нет правительственных правлений.

Правление нашего Товарищества состоит кроме меня ещё из жены моей Софьи Михайловны, которая также с Пасхи не получает жалованья, и из сына Дмитрия Николаевича, заведующего московским амбаром товарищества, в настоящее время мобилизованного. Главным учредителем Товарищества являюсь я, и думается, мне должно бы и в тяжёлое для фабрики время ея остановки быть при ней, как лицу, всего больше для нея поработавшему и всецело с ней связанному всей предыдущей работой и жизнью».

С просьбой о выплате жалованья за время: с Пасхи 1917 года по Пасху 1918 года Николай Терентьевич 1 февраля 1919 года обращался в Иваново-Вознесенский губернский Совет народного хозяйства. Он писал:

«…Я вместе с женой должен получить по Пасху 1918 г. жалованья в сумме 21 125 рублей. Эту сумму я тогда не получал, так как не нуждался в средствах. Но в настоящее время я крайне бедствую и стеснён в денежных средствах, а потому прошу сделать распоряжение о выдаче мне и жене указанной суммы на расходы. Вследствие дороговизны я крайне нуждаюсь в средствах, в особенности при многочисленности семьи.

Средства к выдаче жалованья на фабрике имеются как в товаре, так и в текущих счетах – на общую сумму до 2 000 000 рублей, так что с этой стороны затруднений не встретится.

Я, вообще, клал всю свою заботливость в развитие дела, а потому средствами оно было вполне обеспечено и всё время развивалось. Затруднения в снабжении сырьём и топливом фабрики вызваны не моей виной, а общей разрухой, вызванной долгой войной…».

Не мог Николай Терентьевич понять своим умом, настроенным многовековой крестьянской и православной традицией, что «революции» фабрика не нужна, что все деньги уже изъяты и растрачены, что частная собственность больше не существует. Расплачиваться за такой революционный подход будут многие десятилетия советские люди. Отрез простенького ситца на платье будет выдаваться строго по талонам, и его получение станет огромной радостью.

Принесённые революцией бедствия продолжались. 7 февраля 1919 года Николай Терентьевич в связи с обложением единовременным чрезвычайным налогом обратился с заявлением в финансовый отдел Иваново-Вознесенского горисполкома. В заявлении говорилось:

«Я обложен единовременным чрезвычайным революционным налогом в сумме 35 000 рублей. Это обложение меня такою большой суммой налога я нахожу чрезвычайно высоким и обременительным в особенности ввиду многочисленных платежей, мною ранее произведённых по требованию местных властей. А именно, при первой контрибуции, наложенной на местное общество фабрикантов, на мою долю по добровольной разверстке пришлось 17 500 рублей, каковую сумму я уплатил с трудом. Во второй раз, при вторичном аресте, городской исполнительный комитет потребовал от меня 100 000 рублей, и всю эту сумму я внес, частью с текущего счёта, а частью из собранных денег.

Теперь я уже решительно не могу собрать никакой суммы, а текущий счёт у меня остался также в небольшой сумме, и если его списать весь, мне решительно нечем будет жить. А мне уже 70 лет, да и при мне жена – Софья Михайловна 56 лет, а вся семья состоит из десяти человек, так что расход требуется очень большой при современной дороговизне даже при самых скромных условиях существования.

Должен еще прибавить, что мой дом уже давно реквизирован под Политехнический институт, и я принужден был переехать на частную квартиру. Моя дача при озере Никулове со всем лесом также реквизирована, и там производится разработка моего леса под дрова городу Иваново-Вознесенску. Наконец, фабрика моя перешла в распоряжение рабочих, так что я фактически лишён всего имущества. А создавал я его упорным трудом в течение 50 лет, причём оставленное отцом небольшое фабричное дело развил, увеличив его вдвое.

Должен указать, наконец, на то, что мною уплачено контрибуций гораздо больше, чем другими фабрикантами, если иметь в виду размеры предприятий. Я прилагал все усилия, чтобы платить то, что с меня требовали, и в последний раз уплатил все 100 000 рублей, в то время как многие добились понижения суммы или же и вовсе не платили ввиду трудности достать деньги. А я принял все меры и наделал долгов, только чтобы уплатить требуемое.

Теперь же моё положение совершенно безвыходно. И если весь мой текущий счёт будет списан, я окажусь в совершенно безвыходном положении.

Ввиду всего изложенного, прошу финансовый отдел наложенную сумму сложить или убавить до цифры не более пяти тысяч рублей, так как, чем могу, я всегда стараюсь прийти на помощь государству».

Фабрика Николая Терентьевича была национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 года.

В архивном фонде Иваново-Вознесенского губкомхоза в «Списке муниципализированных строений по г. Иваново-Вознесенску» за 1922 год значатся: домовладение Товарищества мануфактур Щапова по Михайловской ул. Доходность – 1200 руб.; домовладение по Негорелой ул. Владелец – Щапов Николай Терентьевич. Валовая доходность – 5000 руб.; домовладение по Воскресенской ул. Владелец – Товарищество Мануфактур Щапова, валовая доходность – 370 руб.

После национализации успешно развивающаяся более 50 лет фабрика Николая Терентьевича была остановлена и перестала существовать.

Дети Николая Терентьевича и Софии Михайловны Щаповых

Сергей Николаевич с женой и дочерями. 1914 год

Сергей Николаевич Щапов родился 31 января 1877 года, окончил реальное училище. Он решил не заниматься фамильным делом и поступил в 1896 году в Институт гражданских инженеров императора Николая I в Санкт-Петербурге. Сергей Николаевич окончил институт в 1901 году и остался работать дорожным инженером в Губернской земской управе.

В 1918–1919 годах Сергей Николаевич работал руководителем работ 7-го района военно-дорожных работ по заданию Реввоенсовета Западного фронта. 6 сентября 1919 года Сергей Николаевич был арестован Петроградской губЧК по подозрению в принадлежности к партии кадетов. Постановлением Петроградской губЧК от 23 сентября 1919 года он был освобождён «за недоказанностью принадлежности его к этой партии».

Сергей Николаевич был женат на Евгении Васильевне (по семейным рассказам – балерине). У них родились четыре дочери – Нина, Софья, Кира и Елена. Сергей Николаевич умер в 1936 году. Евгения Васильевна, Софья, Кира и Елена погибли в 1943–1944 годы в Ленинградскую блокаду. Нина умерла в 1947 году в Казахстане. Детей у дочерей Сергея Николаевича не было.

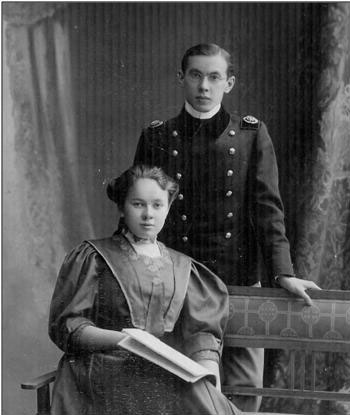

Вера Николаевна Щапова родилась 29 февраля 1880 года, окончила гимназию и вышла замуж за главного колориста фабрики Щаповых – Виктора Константиновича Напалкова. Они жили в Иванове в собственном доме. В 1904 году у Веры Николаевны родился сын – Константин. Вера Николаевна умерла рано, в возрасте 40 лет, от туберкулёза. Константин работал бухгалтером в Иванове, его сын Василий умер во младенчестве.

Вера Николаевна с мужем, 1899 год

Дмитрий Николаевич Щапов, мой дедушка, родился 5 февраля 1885 года, он был третьим ребёнком в семье Щаповых. Старшие мальчики должны были продолжать семейное дело, и их путь был заранее определён – реальное училище, затем коммерческое училище, работа. Но многое определялось и другими факторами – стремлением к получению образования, удачной или неудачной, с точки зрения родителей, женитьбой, да и отношением родителей.

Старший сын в семье Щаповых – Сергей – после окончания реального училища покинул купеческое сословие – пошёл в студенты. Дмитрий стал старшим среди детей и первым в перспективе продолжения семейного дела, и он, очевидно, был согласен с этим. Дмитрий пользовался любовью и авторитетом у братьев и сестёр. После окончания Иваново-Вознесенского реального училища в 1902 году Дмитрий поступает в частное коммерческое училище Мазинга, которое оканчивает в 1906 году. Очевидно, учение не особенно привлекало Дмитрия – основные оценки 3 и 4. Отлично только одно – «Законоведение». По окончании училища его выпускники получали звание – «Личный почётный гражданин», и при обращении к ним и их жёнам должен был использоваться оборот – «Ваше высокоблагородие». Это, конечно, льстило людям купеческого сословия, по рождению своему занимавшим невысокое положение в сословной иерархии России.

Дмитрий Николаевич в артиллерийском училище. 1910 год

После коммерческого училища Дмитрий прошёл обучение в артиллерийском училище, рассматривал возможность военной карьеры. На нескольких фотографиях он в военной форме около пушек. После окончания стал офицером, прапорщиком. Эта страница жизни Дмитрия мне малоизвестна.

С моей бабушкой, Надеждой Александровной Витовой, Дмитрий был знаком задолго до женитьбы на ней. На фотографиях, сделанных в 1909 году, они рядом в имении Витовых Богданово. Бабушка рассказывала, что Дмитрий был влюблён в неё и долго ухаживал за ней. Свадьба состоялась в январе 1912 года, венчались в церкви Святой Мученицы Татианы, что при Московском университете. Свидетелями бракосочетания были: инженер путей сообщения – Николай Григорьевич Кузнецов, студент Рижского Политехнического института – Алексей Николаевич Щапов, Александр Фёдорович Витов, Сергей Ефимович Дербенёв.

Дмитрий и Надежда. 1912 год

После торжественного ужина в «Метрополе» молодые отправились в длительное свадебное путешествие – Германия, Франция, Италия, Швейцария, Монако, Алжир, Египет. Дмитрий увлекался фотографией, и это путешествие сегодня можно повторить, просматривая множество сохранившихся диапозитивов. В Монте-Карло Дмитрий выиграл значительную сумму, которая позволила им нанять машину для поездки по Лазурному берегу Франции. По словам бабушки, у Дмитрия было больное сердце, и врачи рекомендовали ему немецкие курорты, долгое время они прожили на курорте Бад Хомбург. Брак, заключённый по взаимной любви, оказался счастливым.

После путешествия Дмитрий и Надежда поселились в Москве в доме Страхового общества «Россия», где они купили квартиру. В 1913 году у них родилась единственная дочь – Екатерина (моя мама).

В начале войны, в 1914 году, Дмитрий был призван в армию и служил в Управлении начальника артиллерийского снабжения армий Западного фронта. Здесь он был награждён нашейным орденом Св. Владимира. На сохранившейся фотографии этого времени в советское время орден отрезан.

Надежда находилась с Дмитрием в действующей армии, была сестрой милосердия. Сохранилось письмо к ней от солдат из госпиталя.

«Милостивая Государыня Надежда Александровна!

Шлём мы Вам все свой сердечный привет и самые лучшие пожелания и от души желаем Вам всего хорошего, а главное – пошли Вам Боже здоровья, также провести время Вам в радости, счастии и веселии и вернуться к нам благополучно. Мы все живы и здоровы, а также желаем узнать о Вашем здоровии. Читаем каждый день газеты, в которых есть сведения, что иногда неприятельские аэропланы появляются над Варшавой и бросают бомбы. Мы молим Бога, чтобы он спас Вас от таких пиратских нападений.

В настоящее время стало очень скучно, так как все разъехались на дачи и никто не посещает нас.

А пока пожелаем Вам всего лучшего от всех больных».

Дмитрий Николаевич. Красная армия. 1920 год

Революция застала Дмитрия в армии, и его призвали в Главное артиллерийское управление Красной армии. Прослужил он в Красной армии 4 года. Советская власть укреплялась и быстро отказывалась от тех, кто поддерживал её в трудные времена. Однажды в гости к Дмитрию пришёл его начальник, ему понравилась квартира, и он предложил освободить её для себя. Что делать? Выручил знакомый купец-ювелир Курлюков. (Его ювелирный магазин сохранился до нашего времени в Столешниковом переулке.) Он предложил переехать в его дом в Колпачном переулке (д. 4). Верхняя квартира на 3-м этаже пустовала, её хозяин – сын барона Кнопа, уехал из России. (Однако собирался вернуться после окончания революции и оставил в квартире своего друга – помощника Троцкого некоего Зейца.) В этой квартире, которая постепенно уплотнялась, семья Щаповых прожила до смерти Дмитрия и Надежды. (В этой же квартире жил и я с мамой, а затем со своей семьёй.)

После службы в Красной армии Дмитрий занял высокий пост в текстильном управлении. Однако надвигался процесс Промпартии (весна 1930 года), Дмитрия друзья заблаговременно предупредили об этом, и он вовремя покинул эту должность. Все оставшиеся его знакомые были осуждены и исчезли в концлагерях. В течение жизни Дмитрий работал бухгалтером в различных организациях. Сохранилась трудовая книжка Дмитрия, заведённая в 1939 году. Общий советский трудовой стаж к этому времени составлял 19 лет (пятнадцать лет работы и четыре года службы в Красной армии). Последняя запись – октябрь 1941 года – контора ликвидирована. На всех местах работы Дмитрий попадал под советские чистки – сын купца, был в Германии и других странах, служил в царской армии. Выписки решений всегда одинаковые – уволить. Поэтому финансовое состояние семьи было тяжёлое, да и больное сердце давало о себе знать.

Два раза Дмитрия забирали в ЧК на Лубянку. Первый раз с намерением получить драгоценности. Информацию о них чекисты взяли из книг по учёту проданных драгоценностей в ювелирном магазине Курлюкова. Драгоценностей уже не было, большая часть их пропала в имении Богданово в 1918 году при ограблении семьи людьми, представившимися сотрудниками ЧК. Установили срок – неделя, в течение которой неоднократно имитировали расстрел. Бабушка собрала всё, что было у неё, у родителей и близких, и отнесла в ЧК. Деда отпустили. Второй раз он попал в ЧК после обыска, который регулярно проводили у «бывших». Нашли в копилке у дочери (моей мамы) золотой, подаренный ей на «зубок». После долгих допросов Дмитрия опять отпустили, наверное, помогла служба в Красной армии.

В 1941 году, после закрытия конторы, где Дмитрий работал, отсутствие рабочей карточки поставило семью на грань голода. Выручали оставшиеся вещи, в тяжёлые времена всегда находятся «покупатели», наживающиеся на чужой беде. Умер дедушка в 1943 году от приступа стенокардии (от грудной жабы, как говорили раньше).

Я помню деда духовно, мне было два года, когда он умер, и детские воспоминания стёрлись. Я его представляю, конечно, в большей степени, по словам бабушки. Дмитрий был высокого роста (выше 180 см), с хорошей военной выправкой, физически крепкий, хороший семьянин, с мягким характером, очень пунктуальный в делах. Очень аккуратный в одежде, даже дома, он всегда переодевался к обеду и садился за стол только в свежей рубашке с бабочкой и в пиджаке. Дед курил папиросы и трубку, вином не увлекался. Был глубоко верующим, достойно переносящим все выпавшие ему испытания, он постоянно посещал церковь (Храм Троицы Живоначальной на Грязех у Покровских ворот, где неоднократно служил патриарх Тихон), даже после прихода в неё обновленцев. Я глубоко чувствую своё духовное родство с дедом, в память которого своего сына назвал Дмитрием.

Елизавета Николаевна Щапова родилась 12 июля 1886 года. Её крёстными были отец Николая Терентьевича – Терентий Алексеевич, и мать Софьи Михайловны – Елизавета Степановна. Елизавета окончила гимназию. 3 июня 1906 года она вышла замуж за Михаила Лаврентьевича Гандурина.

Елизавета Николаевна с мужем. 1908 год

Михаил Лаврентьевич, сын купца 1-й гильдии Лаврентия Михайловича Гандурина и Зинаиды Александровны, в девичестве Витовой (двоюродная тётя моей бабушки Надежды Александровны Витовой (Щаповой).

Михаил Лаврентьевич Гандурин – внук основателя торгово-промышленного дела, ставшего основой современного предприятия АО «Фабрика им. 8 Марта» (г. Иваново) Лаврентия Ермолаевича Гандурина (р. 05.08.1794) и Екатерины Семёновны, урожд. Костылёвой, купеческой дочери из г. Ростова. Отец Михаила Лаврентьевича состоял в должности товарища директора Иваново-Вознесенского общественного банка, эконома больницы мастеровых и рабочих, гласного городской думы, церковного старосты Крестовоздвиженской церкви г. Иваново-Вознесенска.

14 июня 1909 года у Елизаветы Николаевны родился сын – Серафим, через два года 18 июня 1911 года дочь – Мария.

Благополучная жизнь до 1917 года была нарушена революционными событиями. Однако православная традиция не исчезла, и Гандурины остались постоянными прихожанами Крестовоздвиженской церкви. Во время новой волны церковных гонений в 1930 году Елизавета была арестована. Ей предъявили обвинение в том, что она являлась «активной участницей кружка, постоянной богомолкой Крестовоздвиженской церкви, вела переписку со ссыльными церковниками и оказывала им материальную помощь»[75]. По этому же делу были арестованы её муж – М. Л. Гандурин, её младшая сестра – Зинаида, Н. В. Мыльников (всего 58 человек).