полная версия

полная версияПолная версия

Витовы и Щаповы из села Иваново

До революции оба храма процветали, и сейчас слёзы смотреть. Всё идёт к упадку религии и всего прежнего российского святого. Созидают коммунистическое царство, не христианское.

Тысяча девятьсот тридцатый год ознаменовали печально, не дозволено звонить на колокольнях к церковным службам как по будням, так и праздникам, как у нас в Иванове и даже в Москве и пр. больших городах, до чего дойдём, обасурманимся. Первого мая колокола снимают со всех церквей, до чего дошли, и дальше что будет[66].

Прочёл слова Луначарского[67] в газете «Известия», № 129 (3865) от 8 июня 1929 года: «Уничтожить хотят эти подлецы религию».

Троицкая часовня, построенная вместо существовавшей на этом месте старой деревянной часовни, принадлежавшей Успенской церкви

Последние записи наполнены горечью от происходящих событий, болью потерь «всего прежнего российского святого». И в то же время, как истинно верующий человек, он уверен, что православная вера не исчезнет от навязанного народу безверия: «…Некоторые церкви разрушены, и устроены театры, клубы и ещё хуже. Прошло 10 лет, ещё, может, пройдёт несколько, но думаю, что этому будет конец».

В 1903 году в центре Иваново-Вознесенска по заказу и на деньги Николая Терентьевича была построена Троицкая часовня вместо существовавшей на этом месте старой деревянной часовни, принадлежавшей Успенской церкви.

После революции 1917 года здание Успенской церкви постепенно ветшало, община не имела средств для проведения необходимого ремонта. Общину разогнали, многие невинные люди, в том числе и Щаповы, пострадали[68]. Здание церкви передали «обновленцам». В 1933 году по ходатайству работников Меланжевого комбината, которые писали: «Мы горячо приветствуем открытие на территории кладбища Парка культуры и отдыха рабочих и ИТР и детей нашего комбината, но вместе с тем считаем недопустимым существование на территории нашего парка церкви и религиозного культа. Мы требуем от наших депутатов и горсовета решения о скорейшем закрытии церкви и передачи её здания под нужды парка», церковь была закрыта, частично разрушена, кладбище при церкви превратилось в парк «Меланж». Из мраморных надгробий изготовили бордюрные камни для проезжей части.

Та же участь постигла и Троицкую часовню. 5 сентября 1929 года горсовет Иваново принял решение: «Принимая во внимание, что часовня на Нижнем базаре располагается посреди площади в центре города и стесняет уличное движение, договор с Успенской городской группой верующих расторгнуть и часовню ликвидировать».

А не так давно стало известно, что Николай Терентьевич был старостой церкви Воскресения Христова в селе Ермолино. Эта церковь не была разрушена, и в настоящее время на её основе создан Воскресенский мужской монастырь Ермолинской пустыни[69].

Добрые дела не исчезают, и из монастыря, где Николая Терентьевича не забыли, пришло письмо.

«Мы живём в монастыре в селе Ермолино Ивановской области. Монастырь небольшой, довольно молодой, получил статус мужского монастыря в 1998 г. А до этого здесь была просто община.

Храм в селе никогда не закрывался, наверное, поэтому сохранился и какой-то разрозненный архив. Разбирая бумаги, мы нашли, в частности, представление Вашего прадедушки к награде. Это рукописная бумага, подписанная священником Константином Орлеанским. В ней говорится, что:

«Староста Воскресенской церкви села Ермолина Нерехтского уезда Костромской Епархии Иваново-Вознесенской 1-й гильдии купец Николай Терентьев Щапов представлен к ордену Святого Станислава 3 степени за пожертвования в пользу церкви: на ремонт притвора, теплаго храма, ризницы, церковной утвари, в разное время с 1905 г. нам пожертвовано 700 руб.».

А также в этой бумаге написано, какие награды уже были получены Николаем Терентьевичем:

«1897 г. 11 января получил Благословение Святейшаго Синода за службу в должности церковнаго старосты при кладбищенской г. Иваново-Вознесенска церкви по представлению Владимирскаго Епархиальнаго Начальства.

8/9 апреля 1900 г. за то же награждён нагрудною серебряною медалью на Станиславской ленте.

6 марта 1908 г. за то же награждён шейною золотою медалью на Аннинской ленте.

17 апреля 1905 г. награждён шейною серебряной медалью на Владимирской ленте за устройство здания для церковно-приходской школы в селе Ермолино».

Бумага, скорее всего, 1913 года – в ней ещё имеется список состояния церковных доходов, который заканчивается 1912 годом. Конечно, это не документ с печатями, по нему не видно, награждён ли был ваш прадед этим орденом или нет. Тем не менее, может быть, среди этих фактов есть те, о которых вы не знали.

Здание школы не сохранилось – остался только его фундамент.

С уважением, Татьяна, 24 февраля 2007 г.».Сохранились церковные ведомости, в которых в графе здания, принадлежащие церкви, записано: «… деревянное на каменном фундаменте здание, крытое железом, выстроенное на церковной земле Иваново-Вознесенским 1-й гильдии купцом Николаем Терентьевичем Щаповым в 1900 году. В нём помещается церковно-приходская школа».

Николай Терентьевич вёл активную жизнь. По фабричным делам он ездил по российским городам, ездил с семьёй отдыхать. Вот, что он вспоминает о своих поездках.

«Хорошие воспоминания. От Нижнего Новгорода сели на пароход, который шёл вниз до Уфы. Это было весной, хорошая погода и большой разлив. Я ехал с Яковом Михайловичем Шатуниным. Пароход был неважный, но шёл хорошо. Доехали до Казани, а там пересели на другой пароход. Это был только ещё 1-й рейс по Каме. Шёл ещё лёд. Часто попадались вниз беляны[70] с грузом леса, который сплавлялся до Астрахани. По Каме плывут беляны по течению с лотом, так как очень быстрое течение. Этот лот как бы якорь, тормозящий по дну и задерживающий быстроту судна.

Очень живописная Кама. Разливается местами до 30–60 вёрст шириной и заливает деревни и леса. Близ леса крутые высокие горы, осыпающиеся, и лес валится в реку. Должно быть, с горы свалился бык. Плывёт, ревёт, вероятно, он погиб. Камой пришлось ехать вёрст 500, и поворотили в реку Белую, по которой тоже ехали в сторону Уфы. Вода, что удивительно, в Каме чёрного цвета, а в Белой – белого цвета. Птицы великое множество летит! Утки, гуси, лебеди. По берегу разгуливают крупные птицы. Во время погрузки дров на пароход слезали поохотиться на птицу.

Город Уфа чистенький. Там мы прожили почти неделю. Целью нашей поездки было получить деньги с кредиторов – татар и русских. Немного и получили, и то пришлось передать адвокату, который себе оставил за труды, что хорошо. В городе много садов, обозревали церкви, которых немного, Собор и Александра Невского церковь.

Когда мы в Казани пересели на пароход, их было два – один новенький, а другой старый. Мы предпочли сесть на старый пароход и хорошо сделали, когда обратно поехали, встретили новый пароход, который плыл с одним колесом, мы были очень рады, что не сели на него.

Удивительно неряшливо на пароходах, на которых мы ехали. Наверху были бочки с рыбой, и вот рассол падал к нам в каюту, пришлось поселиться в паровом отделении парохода. Молитвы и Бог хранили нас.

В 1875 г. ещё по Волге пришлось проплыть от Нижнего Новгорода до Саратова тоже весной. Ездили я, Гена Мыльников и Витя Напалков. Я слез в Саратове и поехал в Москву, а они до Астрахани поехали. Путешествие было хорошее, я сожалел, что не поехал с ними. Ещё едва ли придётся совершить. Ещё случай был хороший съездить за границу в Германию, Францию. На Пасху от семьи уехать не хотел, вторично не придётся, а были средства, дурака свалял.

В Питере я бывал много раз, а также в Риге. Ездил всё навещать своих сыновей и племянников.

Ездили я, Соня и Верочка в Киев. Были и в Чернигове у Св. Федосия, поездка была хорошая. На Чёрном море в Ялте и окрестностях несколько раз были и в Одессе. Однажды был на северном Кавказе в Ессентуках и прочих местах. Ездил со мной компаньон Лаврентий Михайлович Гандурин, очень хороший человек».

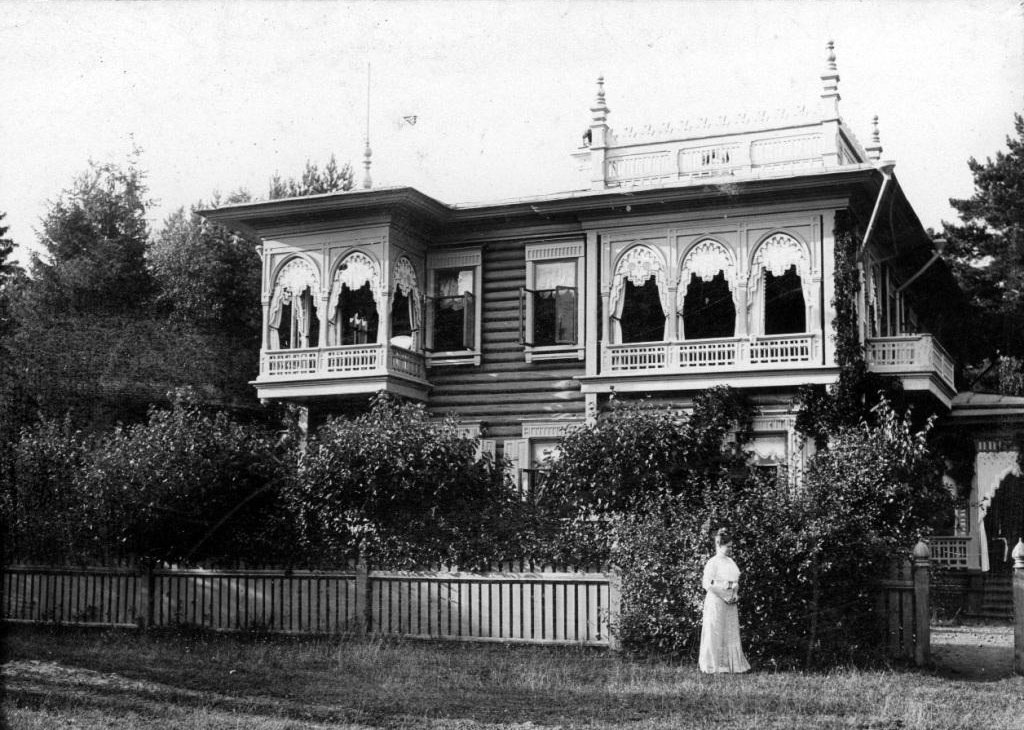

В 1908–1909 годы Николай Терентьевич построил для своей семьи новый дом по проекту известного архитектора П. А. Заруцкого.[71] Это одна из наиболее значительных построек того времени в г. Иваново-Вознесенске. Просторный дом, с красивыми интерьерами должен был служить Щаповым многие десятилетия. На сохранившихся фотографиях запечатлены интерьеры особняка. Комнаты отличались пространственным единством и цельностью. Обращает на себя внимание не бьющая на эффект роскошь, а разумная экономия, удобство и уют.

Дом Николая Терентьевича Щапова. 1909 год

Парадная гостиная

Семья Щаповых придерживалась православных семейных ценностей: скромный образ жизни, строгое воспитание детей, благотворительность. Мальчики готовились к практической деятельности, девочки – к семейной. Мальчики учились в Иваново-Вознесенском реальном училище, где преподавались основы знаний, необходимых в деловой купеческой жизни, девочки – в гимназии. Николай Терентьевич воспитывал детей в православной традиции. Скромная одежда, посещение церкви, почитание старших. Посты и церковные праздники строго соблюдались. Летом вся семья выезжала на дачу.

Жизнь на дачах

«В 1903–1904 годах я построил дачу близь д. Горино по линии железной дороги до Иваново, в 6 верстах, в лесу А. Н. Дербенёва, который сказал: “Выбирай, где хочешь”. И я выбрал. Облюбовал хорошее место близь линии железной дороги. Построился, пристроил другой домик для мальчиков. Жить было хорошо в сосновом лесу. С обеих сторон построили ещё две дачи – В. Ф. Каулен и с другой стороны Г. В. Кузнецов. Пожили хорошо до 1905 года. Стало разрастаться революционное движение, шатался разный рабочий народ, пошли стачки рабочих.

Дача Щаповых в Никулове. 1905 год

Жить стало небезопасно, поджигали дачи. В 1905 году подожгли дачу А. Н. Дербенёва. Стало жить невозможно, и пришлось переехать в город, как нам, так и нашим соседям. Через несколько времени сожгли и нашу дачу, хотя и был караульный. Но ничего не мог сделать. Пришла банда хулиганов и зажгла наши дачи.

Стоила мне постройка дачи 5–6 тысяч рублей. Была застрахована в этой сумме. Деньги получил, страховое общество уплатило. И я на эти деньги купил кирпич на новый дом. Это сделало только почин. На другой год или через два года сняли дачу в Плёсе на Волге. Прожили там год или два. Потом переехали. Заарендовали хороший дом выше Ярославля. Там тоже прожили лето. Очень хорошее место на берегу Волги. Высокое место. На обе стороны Волга.

После немного поутихла революция проклятая. Пришлось купить дачу у Генералова. Стояла пустая, вот я и купил эту дачу. На озере у деревни Валдай. Место тоже очень хорошее, до ста десятин всего – 27 десятин лесу, 50 десятин заросли и хорошей луговой земли. Заплатил я 25 000 рублей. Прожили 2 года, не более. Дачу мою в феврале месяце подожгли, и она сгорела. Была застрахована, но в малой сумме. Постройки дворовые остались целы, не сгорели.

В доме дачном оставалось много мебели, столов, даже белья столового, посуда – всё сделалось добычей огня. Сторожем было семейство, которое осталось на даче Генералова. Причины пожара загадочные. Деревенские говорили, что дачу сожгли караульные. На дачу ранней весной перевезли много добра, мебели и прочее, но ничего не оказалось. Делали обыски, но они ни к чему не привели.

После, через несколько времени, стал строить новую дачу в больших размерах, так как надворная постройка осталась цела, и вот в феврале стали возить бревно и прочее. Построил хорошую дачу, в которой не пришлось пожить, – проклятая революция. Жить стало нельзя. Перебрались в город. Оставили караульного, который проживал один, и мы посещали изредка. А потом заняли разные учреждения. И сейчас занимают дачу то железнодорожные, то ещё какие-то лечебные здравницы.

Нам пришлось из наших домов выселяться на квартиру. Дача на озере стоила около 20000 рублей. Покуда мы целы, что дальше будет – Бог знает. Лесу много вырубили. Частью до 15–20 десятин.

Узнал я, что дачу нашу на озере разобрали и перевезли, куда не знаю. Изверги рода коммунизма бандитского. Дача была украшением озера. Лес пилят, всё уничтожают. Такое время переживаем, отнять, убить – ничего не стоит».

Вся жизнь Николая Терентьевича прошла в Иванове-Вознесенске. Последние годы он с дочерью Ольгой, сыновьями Геннадием и Константином жил в своём доме – «богаделке», который построил для престарелых рабочих своей фабрики.

Последние годы

«Под старость пришлось жить на квартире. Из своих домов выгнали, которых у меня было четыре. Квартирую у В. К. Напалкова 1 год и у В. В. Шагина на Садовой улице 10 лет и благодарю бога. Квартиры попали хорошие. Нет сырости, не холодно. Пришлось моему семейству разделиться на 2 квартиры. 2 сына и дочь – на квартире у Я. М. Шатунина. Столоваться пришлось у меня всему семейству. Я квартирую с женой Софьей Михайловной, дочерью Зиной и дальней сродницей Марией Алексеевной Меньшовой, которая управляет хозяйством дома.

Много ли осталось здесь жить, не могу знать. Дом сейчас Шагин продаёт. Куда деваться буду. Дом свой «Богаделка»[72] занят С. К. Зиминым, хорошо бы он освободил к осени. Можно было бы переселиться. Но опять задача. Всему семейству не поместиться. Бог знает, как быть, и надо ещё сделать ремонт как-то: оконопатить, оклеить шпалерами, покрасить двери окна – тогда ещё можно перейти жить. Мне там нравится, место сухое и солнечное.

Переправились 3 мая 1928 года в свой дом, бывшую богадельню. Сделали ремонт, оконопатили, оклеили шпалерами, покрасили окна, двери. Переделали середину дома, где были двери, которые уничтожили. Сделали одну большую раму, а были итальянские 3 окна. К сентябрю мы займём весь дом. Весна наступила 5 мая, дни хорошие, тёплые, дожди. Зелень распустилась, для глаз приятно. (Надпись сбоку страницы: «Благослови Бог пожить в своём доме».)

Дом последних лет жизни Николая Терентьевича («Богаделка»), ул. Барашек. Фото 1960 годов

7 сентября 1928 года. Посетило нас великое несчастие – дорогая моя София Михайловна скончалась в ночи на 7 сентября после продолжительной и тяжёлой болезни так неожиданно скоро. Болезнь её – поражение лёгких, как объяснил доктор, который её лечил. Процесс этот продолжался не более 2 недель. Сначала правое лёгкое, впоследствии – левое. Несколько дней она страдала, у неё была хрипота в горле. Хрипота всё умножалась, так прошло 2–3 дня, температура доходила до 40 градусов. Была она горячая, глаза не раскрывала. Вечером в 11 часов её не стало в присутствии нас – Оли, Лизы, Зины, которые много приложили в уходе за больной. Царствие ей небесное.

Погребена она на кладбище Успенском близь колокольни неподалёку от Успенской церкви под покровом Матери Царицы Небесной. Царица Небесная приблизи её к себе под покров Иоанна Крестителя и Варвары великой. Погребена Соня в своём родительском склепе, где положены дедушка Алексей, бабушка и тётка. И здесь положены также Лиза, сестра моя, и Василий Геннадиевич. И мне придётся жить недолго. Мне минуло 78 годов, силы стали упадать. Приведёт ли Бог мне быть положенным на этом кладбище в склепе с дорогой Сонечкой. Отпевание совершилось в Преображенской церкви. Очень хорошо, близ дома. Во всякое время можно навестить покойницу. Так и делали, каждый день ходили помолиться, такое горе посетило нас.

К сожалению, Алёши не было на погребении мамы, Митя приезжал на погребение. А также и Серёжи не было более 5 лет. Алёши также 7 или 8 лет. Мама часто поминала Лёшу, как она звала его.

Склеп наш раньше был у Покрова, в котором погребены маменька Харитина Яковлевна и папенька Терентий Алексеевич, Люба, сестра моя, и мои дети, младенцы Михаил, Александр, Екатерина, Варвара. Причт и всё духовенство перешло от Покровского собора в Преображенскую церковь. Долго ли так будет, Молим Бога о соединении. Господу помолимся.

Дождались праздника Рождества Христова. Покойница Соня любила этот праздник. Праздник нынешний год без неё мы встретили, но её нет, и стало пусто в доме.

12/25 июля уехал Лёня, который пробыл у нас 10 дней. Были очень обрадованы, видели его бодрым. Приведёт ли Бог видеться ещё? После 7 лет мы повидались с ним, как он прожил в Азии в Самарканде. Дай нам Бог повидаться с ним ещё. Мне-то едва ли увидеть его, ибо мне 80 лет минуло.

Записи Николая Терентьевича заканчиваются августом 1930 года. Это записи о погоде, которые он вёл регулярно. «… с июля до августа каждодневно выпадали дожди, так что слишком много влаги, нужно бы солнце…».

Николай Терентьевич умер в 1936 году, его могила уцелела и усилиями его правнуков приведена в достойное состояние.

Фамильное дело Щаповых

Основателем фамильного дела является Терентий Алексеевич Щапов, он начал заниматься ситцеплаточным набивным делом в 1850 году. Однако, по воспоминаниям Николая Терентьевича, начало фабрики было положено немного позже – в 60-е годы.

В 1870 году на фабрике установили первую ситцепечатную машину, которая позволила механизировать процесс нанесения рисунка на ткань. В 1888 году была построена новая ткацкая фабрика. Ситцевая и ткацкая фабрики находились в Ивановской части г. Иваново-Вознесенска, по улицам Старой и Новой Задним. Продажа произведённых ситцев проводилась на различных ярмарках, в том числе и в Москве. В справочной книге по г. Москве за 1882 год записано: «Щапов Терентий Алексеевич, 62 года, Иваново-Вознесенский 2 гильдии купец, в московском купечестве состоит со 2 половины 1878 г. Жительствует – г. Иваново-Вознесенск. Торгует мануфактурным товаром на Посольском подворье».

Терентий Алексеевич умер 7 сентября 1895 года, он всё завещал сыну Николаю Терентьевичу. В завещании указано следующее имущество:

– 3 участка усадебной земли в г. Иваново-Вознесенске в ул. Старой Задней (свидетельство на владение от 28 августа 1893 г.) с домом, флигелем, надворными постройками и фабричным строением с машинами.

– 7 участков усадебной земли в г. Иваново-Вознесенске по ул. Негорельской и Старой Задней (свидетельство на владение от 12 октября 1886 г. и 16 мая 1887 г. по купчим) с 4 жилыми флигелями и надворными постройками.

– 156 кв. саж. земли в г. Иваново-Вознесенске по Луговой ул. при р. Уводи с домом и спальней рабочих (утверждение торгов 1894 года).

– Заварочные и салландренные строения с машинами в г. Иваново-Вознесенске на городской земле и на земле Бакулина.

– 95 дес. 798 саж. земли в Нерехтском уезде Костромской губернии в пустошах Жаворонки и Горки (купчая 1886 г.).

– 3 билета 1-го внутреннего с выигрышами займа с купонами.

– 4 билета 2-го внутреннего с выигрышами займа.

– 5 свидетельств государственной 4 % ренты на 5000 руб. с купонами.

– Наличный капитал 2000 руб.

– Разный товар и материалы в г. Иваново-Вознесенске.

– Долговой капитал на сумму 19002 руб. 40 коп.

В описи машин и товара на фабриках на 1898 г. значится строений, машин, товаров по ткацкой фабрике на 69 000 руб., на ситцевой фабрике – на 49 750 руб.

Николай Терентьевич взялся за дело умело, при нём размеры производства значительно увеличились. В сведениях о фабриках за 1908 год указано, что фабрики находятся в Иваново-Вознесенске по Воскресенской и Михайловской улицам. На ткацкой фабрике вырабатывается миткаль, на ситцевой – бумажные платки.

Имеются вспомогательные производства: ремонтная слесарная мастерская, где работают 3 слесаря, 1 токарь, 1 «мальчик». С Пасхи 1908 года по Пасху 1909 года ситцеплаточная фабрика работала 252 дня, ткацкая – 263. Рабочих состояло: 207 взрослых мужского пола, 289 – женского пола. Малолетних рабочих (от 12 до 15 лет) на фабрике не было. В производстве работало 479 человек, вспомогательными работами было занято 17 человек. Всего рабочих – 496 человек, выплачено им заработной платы 81 300 руб. 68 коп.

С 1 октября 1908 года по 1 января 1909 года общий заработок рабочих (359 человек, 511 человек) составил 79 708 руб. 96 коп. Взыскано с 212 рабочих штрафов 76 руб. 22 коп. (за неисправную работу, прогул, нарушение порядка). Пособий выдано на 11 человек, на сумму 34 руб.: 10 человек, временно потерявших способность к труду, 1 – на похороны 3 руб.

Жалованье служащих по технической и конторской части составляло не более 1500 руб. в год. Работники получали жалованье деньгами, квартирным довольствием (20 % от жалованья), стоимостью харчевого и иного довольствия.

На фабрике действовали 2 паровых машины в 30 лошадиных сил, 1 нефтяной двигатель в 150 л. с., 2 водяных колеса в 5 паровых сил. Потреблено топлива (нефть, мазут) на сумму 22 746 руб.

По данным на 1909 год, полное наименование фирмы – «Ситце-платочно-набивная и механическая ткацкая фабрика Николая Терентьевича Щапова». В архивных документах о фабрике записано: «Владелец – Щапов Николай Терентьевич, русский подданный, 1-й гильдии купец. Фабрика находится в г. Иваново-Вознесенске. Торговая контора расположена в Москве по адресу: Ильинка, Носовское подворье.

Средняя годовая выработка: на ситцевой фабрике: миткаля – 121 000 кусков; на ткацкой фабрике пряжи перерабатывается в миткаль утка 9000 пудов, ватера 9670 пудов. Производится платков – 121 000 кусков, миткаля – 10 800 кусков на сумму 808 000 руб.

В 1909 году на фабриках работало 496 рабочих. Техническое оснащение: нефтяной двигатель Дизель в 150 лошадиных сил, 2 паровых машины, 1 электрический мотор, 1 динамо-машина, 1 водяное колесо.

В 1912 году работа на фабрике производилась по 18 часов в 2 смены, продолжительность 1 рабочей смены – 10 1/2 часа. Число ткацких станков составляло 254. На 1 ткацком станке работало 8 ткачей.

Развитие и расширение производства привели к изменению финансовой структуры предприятия. 7 марта 1914 года был высочайше утвержден Устав «Товарищества на паях мануфактур Н. Т. Щапова». Цель учреждения Товарищества: «для продолжения и развития действий принадлежащих иваново-вознесенскому 1-й гильдии купцу Николаю Терентьевичу Щапову ситцепечатной, платочной и миткалево-ткацкой фабрик, находящихся в г. Иваново-Вознесенске Владимирской губернии». В собственность Товарищества передавалось всё предприятие, в том числе лавка на Нижегородской ярмарке, контракты, условия и обязательства. Основной капитал товарищества определён в 1 000 000 руб., разделённых на 500 паев по 2000 руб. каждый. Все паи распределялись между учредителем и приглашёнными им к участию в товариществе лицами по взаимному соглашению. Согласно утверждённому указу владельцами паев «могут быть только русские подданные христианского вероисповедания». Правление товарищества состояло из 3 директоров, избираемых общим собранием пайщиков. Для заведования делами товарищества правление избирало директора-распорядителя. С момента утверждения устава товарищества по первое сентября 1918 года директорами правления состояли Николай Терентьевич, его жена Софья Михайловна и их сын Дмитрий Николаевич.

В 1917 году паи товарищества распределялись между членами семьи следующим образом: Н. Т. Щапов – 487 паев на сумму 974 000 руб.; С. М. Щапова – 4 п. – 8000 руб.; Д. Н. Щапов – 4 п. – 8000 руб.; А. Н. Щапов – 2 п. – 4000 руб.; С. Н. Щапов – 1 п. – 2000 руб.; Г. Н. Щапов – 1 п. – 2000 руб.; В. Н. Напалкова – 1 п. – 2000 руб.

Стоимость строений, принадлежащих Н. Т. Щапову и находящихся по ул. Михайловской и Куваевской и переулку, определённая Русским страховым обществом 5 февраля 1914 года, составляла 61 850 руб.

Как видно, семейное дело Щаповых успешно развивалось. В 1914 году основной капитал составлял 1 000 000 рублей, т. е. увеличился по сравнению с 1898 годом более чем в 8 раз.

О фамильном деле и противоестественном его завершении Николай Терентьевич записал: «Перед революцией я имел капитал на 1912/1914 г. на Святую Пасху на счету: Волжского Камского банка – 600 000 р., Московского купеческого банка – 500 000 р., ещё в разных банках в % бумагах. Дело стало тормозить, и деньги не знали, куда девать, покупали % бумаги, и они все потеряли ценность. Кто знал, что Государственные бумаги потеряют свою ценность. Можно было купить золота. Был бы обеспечен на многие годы. И то могли бы отнять, и отняли, что было золота, немного.

Как переменчиво время! После смерти Мефодия Никоновича Гарелина, 1-го миллионера в Иваново, приехали 2 человека, служащие Гарелина просить у меня 20 000 рублей. Я не отказал им, выдал чек на 15 000 руб., которую сумму я получил с наследников, дал служащим М. Н. Гарелина. Если бы жив был М. Н. Гарелин, я ему не усомнился бы, дал и более. Поэтому, можно судить, считали меня богатым и не ошиблись.