Полная версия

ОБЩЕЕ И РУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Помимо упомянутых языков, к ностратическим языкам различные ученые предположительно относят и некоторые другие группы, в частности чукотско-камчатские (чукотский, корякский и др.), юкагирские и эскимосо-алеутские языки, а также изолированные нивхский и айнский языки и некоторые другие.

2. Сино-кавказская макросемья (гипотеза признается не всеми)

Сино-тибетские языки – китайский, тибетский, бирманский, неварский и др.

Северокавказские языки – аварский, лезгинский, даргинский, чеченский, абхазский и др.

Языки на-дене – тлингит, навахо и некоторые другие языки индейцев Северной Америки.

Кроме того, к сино-кавказским языкам предположительно относятся изолированные языки бурушаски, баскский и кетский (возможно, также некоторые другие).

3. Аустрическая макросемья (гипотеза признается не всеми)

Австроазиатские языки – вьетнамский, кхмерский, монский, кхаси, сантальский и др.

Австронезийские языки – малайский (и индонезийский), тагальский, яванский, мальгашский, многие языки Океании (меланезийские, микронезийские, гавайский, таитянский) и др.

Таи-кадайские – тайский, лаосский, шанский, чжуанский и др.

Возможно, к данной макросемье относятся и некоторые другие языки.

Классификация языков Африки, Новой Гвинеи, Австралии, индейцев Америки пока разработана недостаточно хорошо, но, тем не менее, в этой области наблюдается существенный прогресс. В частности, установлены крупные объединения родственных языков, например транснововинейская надсемья (макросемья, фила), в состав которой входит большое количество языков Новой Гвинеи.

Что касается времени, на глубине которого возможно установление родственных связей и последующая классификация языков, то оно при самых оптимистических подсчетах вряд ли может превышать период порядка 13—15 тыс. лет назад. Т.е. родство некоторых языков в Австралии, Африке и на Новой Гвинее установить вряд ли удастся, а вот близость языков индейцев Америки, которые переселились в Америку из Азии примерно 12 тыс. лет до н.э., в принципе вероятно. Но тут большим препятствием оказывается огромное количество фактического материала и слабая изученность истории индейских языков.

Промежуточные выводы сводятся к следующим:

1. Изучение родственных и генеалогическая классификация языков становится в последнее время динамически развивающейся областью языкознания.

2. Более тщательное изучение «экзотических» языков будет способствовать изучению их истории и классификации уже в ближайшем будущем.

3. Большое внимание следует уделить использованию компьютеров, составление корпусов текстов, а также скорейшей фиксации языков, находящихся под угрозой исчезновения.

В заключение бы хотелось представить ряд размышлений и выводов общего характера.

1. В последнее время продолжается активное изучение естественных наук: большие успехи достигнуты в биологии, генетике, астрономии. Поскольку языкознание еще в позапрошлом веке с подачи А. Шлейхера рассматривалось как разновидность естественных наук, то нет ничего странного в своеобразном ренессансе лингвистики.

2. Между тем, перед учеными в наше время стоит немало проблем. Прежде всего, это касается катастрофических темпов вымирания малых бесписьменных языков, причем эта тенденция наблюдается почти во всем мире: от США или России до Австралии или Бразилии. В то же время многие слаборазвитые страны Африки с их традиционным сельским укладом быта сохраняют малые языки достаточно хорошо.

3. В этом отношении необычайную важность приобретает фиксирование фактов пока еще сохраняющихся языков: составление их грамматик, словарей, запись звучащей речи. Не стоит прекращать попыток создания алфавитов для малых языков. Хотя такие попытки редко когда заканчивались успехом, но пробовать следует.

4. Наконец, что касается таких сугубо теоретических проблем, как выявление родственных связей разных языков мира или проблема происхождения языка в целом, то и здесь прогресс, достигнутый в последнее время совершенствования методик исследования, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

Примечания

Статья ранее не была опубликована в печатных изданиях. Печатается по тексту оригинала.

1. Подробный обзор достижений последних лет содержится в обобщающей работе: Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия. Вопросы к будущему. – М, 2004.

2. Об этом. см., напр.: Humphrey N. Cave art, autism, and the evolution of the human mind // Cambridge Archaeological Journal. – Vol. 8. – 1998. – №2.

3. См., например, книги философа О. А. Донских, в которых содержится обзор существующих гипотез, но не предложено никаких позитивных путей решения проблемы (Донских О. А. К истокам языка. – Новосибирск, 1988; Донских О. А. Происхождение языка как философская проблема. – Новосибирск, 1984).

4. Резникова Ж. И. Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной этологии – М., 2005.

5. Черниговская Т. В. Что делает нас людьми: почему непременно рекурсивные правила? Взгляд лингвиста и биолога // Разумное поведение и язык. – Вып. 1. Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка. – М., 2008. – С. 289—306.

6. Там же. – С. 296—297.

7. Bopp F. Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache. – Frankfurt am Main, 1816.

8. Swadesh М. Lexico-statistic dating of prehistoric ethnic contacts. – Proceedings of the American philosophical society. – Vol. 96. – 1952. – P. 452—463.

9. Сводеш М. Лексикостатистическое датирование доисторических этнических контактов // Новое в лингвистике. – Вып. 1. – М., 1960. – С. 23—52; Сводеш М. К вопросу о повышении точности в лексикостатистическом датировании. – Новое в лингвистике. – Вып. 1. – М, 1960. – С. 53—87.

10. Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока (Материалы к дискуссиям международной конференции). – Т. 1. – М., 1989. – С. 3—39.

11. Более подробно об истории глоттохронологии можно прочитать в работе: Дьячок М. Т. Глоттохронология: пятьдесят лет спустя // Сибирский лингвистический семинар. – Новосибирск, 2002, №1. – С. 15—23.

12. Сирк Ю. Х. Австронезийские языки: введение в сравнительно-историческое изучение. – М., 2008.

13. www.ethnologue.com.

14. Эдельман Д. И. Проблема «язык» или «диалект» в условиях отсутствия письменности // Теоретические основы классификации языков мира. – М., 1980. – С. 127—147.

15. Языки и диалекты мира (Проспект и словник). – М., 1982.

16. Бурлак С. А., Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание. – М, 2005. – С. 334—382.

17. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь. – В 3 т. – М., 1971—1984.

Глоттохронология: пятьдесят лет спустя

В 1952 году, ровно пятьдесят лет назад, в журнале Американского философского общества появилась статья М. Сводеша «Лексикостатистическое датирование доисторических этнических контактов» [1], которая положила начало совершенно новому направлению в лингвистике, названному позднее глоттохронологией.

Отдельные идеи, легшие в основу глоттохронологии, высказывались М. Сводешом и ранее [2], однако именно в этой статье они были оформлены как целостная теория, давшая лингвистам новый инструмент для исследования истории языков мира.

В 1955 году была опубликована еще одна принципиально важная статья М. Сводеша [3], в которой он существенно пересмотрел и дополнил предложенную им тремя годами ранее методику, оставив, тем не менее, практически без изменения основные положения своей теории.

В 1960 году обе статьи М. Сводеша были переведены на русский язык и опубликованы в первом выпуске уникального для того времени издания «Новое в лингвистике» [4].

Статья 1955 года создала своеобразный канон глоттохронологии. Предложенная в ней методика подсчетов оставалась неизменной на протяжении почти тридцати лет, пока в середине 1980-х годов московский лингвист С. А. Старостин не внес в нее серьезные изменения, сделавшие глоттохронологию еще более точным и надежным инструментом лингвистического датирования языковой дивергенции [5].

На протяжении прошедших пятидесяти лет своей истории метод глоттохронологии неоднократно использовался в исторической лингвистике. Его применение оказалось исключительно продуктивным и полезным и привело к ряду неожиданных, а порой и прямо сенсационных результатов, которые, противореча порой умозрительным построениям традиционной лингвистики, тем не менее, надежно верифицировались данными смежных наук: истории, археологии, этнографии и др.

В данной статье мы попробуем подвести некоторые итоги полувекового развития глоттохронологии и оценить перспективы применения этого метода в дальнейших историко-лингвистических исследованиях.

Глоттохронология и лексикостатистика

Основой глоттохронологии является лексикостатистика. При всей близости этих понятий и при той путанице, которая сопровождала глоттохронологические исследования начиная с самых ранних трудов М. Сводеша, тем не менее, эти понятия должны быть разграничены. Если глоттохронология – это определение относительного или абсолютного времени расхождения двух или нескольких языков, то лексикостатистика – специальная методика подсчетов, опирающаяся на лексические данные этих языков.

Почему именно лексика была выбрана в качестве основы глоттохронологии? Единственно потому, что никакой другой уровень языка не может дать достаточно надежного материала для временной характеристики диахронических процессов. Примеры настолько банальны и очевидны, что ограничимся лишь двумя. Фонетический состав даже близкородственных языков может очень существенно отличаться и ни в коей мере не свидетельствует о степени их генетического родства (испанский – французский, английский – немецкий). Еще в большей степени это относится к грамматическому строю. Нет ничего менее похожего, чем, например, грамматический строй русского и болгарского языков, однако при этом они являются достаточно близко родственными друг другу. Мало того, как показывает история самых разных языков, изменения, касающиеся их фонетической и грамматической структуры, могут происходить в них за очень короткий промежуток времени (порядка двух—трех столетий, как это произошло, например, в V—VI вв. с бриттскими языками [6]), в результате чего эти структуры приобретают совершенно иной вид (ср. также латинский язык и современные романские языки, древнегреческий и новогреческий языки, древнеиндийский и современные индийские языки и др.).

Лексикостатистические списки, предложенные М. Сводешом, несомненно, достаточно условны. В большей степени это относится к 200-словному (раннему) списку, в несколько меньшей – к 100-словному (более позднему). Однако вопросы, почему в список включено именно данное слово, а не какое-либо другое, видимо, будут постоянно задаваться критиками глоттохронологических методик. Даже если исключить наивные упреки типа «Но ведь в русском языке слово глаз заимствовано, значит, такое понятие не должно включаться в список!», все равно останется значительное количество слов, которые в принципе вполне могли бы быть заменены другими. Проблема, однако, снимается, если признать две вещи: 1) достаточно условный характер списка; 2) его работоспособность, проверенную в ходе многочисленных попыток применения метода.

Тем не менее, лексикостатистический список нуждается в конкретизации и уточнении, особенно в тех случаях, когда включенное в него английское слово неоднозначно и допускает различные толкования [7]. Конечно же, это необходимо совсем не для того, чтобы выявить некие универсальные семантические поля, устойчивые в различных языках мира, а просто для того, чтобы избежать двусмысленностей и связанных с ними ошибок. Работа по уточнению семантики таких слов была начала еще самим М. Сводешом, а в дальнейшем продолжена другими исследователями, в частности С. А. Старостиным и В. Э. Орлом. Приведем некоторые примеры.

All (все) – в сочетании с конкретными существительными, например, все люди, все дома.

Big (большой) – в сочетании со словами, обозначающими предметы, например, большой камень, большая река.

Man (мужчина) – в значении «взрослый мужчина», как противоположность женщине, а не в значении «человек».

Person (человек) – в значении «человек (как биологический вид)», но не в смысле «личность, лицо».

Swim (плавать) – о человеке или животных, но не о предметах (лодках, кораблях и т.п.).

Thin (тонкий) – о плоских предметах.

Fat (жир) – как существительное, обозначающее жир животных (не как продукт питания), а не как прилагательное.

Fly (летать) – о птицах и насекомых, но не о предметах (листьях, самолетах и т.п.).

Stay (стоять) – о человеке или животных, но не о предметах.

This (этот) – об объектах первой степени удаленности (находящихся в поле досягания говорящего).

That (тот) – об объектах третьей степени удаленности (находящихся одинаково далеко как от говорящего, так и от собеседника).

Cold (холодный) – о веществах, но не о погоде, климате и т. п.

Burn (жечь) – переходный глагол в контекстах жечь дрова, жечь костер и т.п., но не в значении «гореть».

Tongue (язык) – как анатомический термин, но не как средство общения.

We (мы) – эксклюзивное местоимение («мы без вас»), используемое в разговоре между равными партнерами.

I (я) – нейтральное местоимение, используемое в разговоре между равными партнерами.

Hair (волосы) – волосы на голове, а не на теле, а также волосы человека, но не животных.

Tail (хвост) – хвост млекопитающих, пресмыкающихся и т.п., но не хвост рыб, насекомых и т. п.

Выше приведены далеко не все примеры. В дальнейшем автор планирует посвятить этой теме отдельную статью.

Несомненно, что конкретизация значений слов списка М. Сводеша также достаточно условна, но эта условность должна неукоснительно соблюдаться при конкретных вычислениях, иначе может получиться так, что из одного языка слово burn будет взято в значении «гореть», а из другого – в значении «жечь», что может привести к неточностям в подсчетах.

Проблема заимствований

Одним из главных изменений, внесенных в методику глоттохронологических подсчетов С. А. Старостиным, стало исключение из списка заимствованных слов. Действительно, количество заимствований в лексикостатистических списках в некоторой степени зависит от интенсивности языковых контактов данного языка и может быть осуществлено в массовом порядке на протяжении относительно небольшого промежутка времени. Конечно же, большую часть подобных заимствований составляет периферийная лексика, не входящая в списки Сводеша, однако могут попадаться и слова, включенные в эти списки.

В случае «нормального» развития языка число разновременных заимствований в списках Сводеша относительно невелико. Так, в стословном списке для русского языка имеется всего три предположительно заимствованных слова: глаз <из германских языков, ср. др.-верх.-нем. glas «янтарь, стекло» [8], собака <из иранских языков, ср. ср.-иран. *sabāka, авест. spaka– [9], хороший <возможно, из иранских языков, ср. вост.-осет. xorz, зап.-осет. xvarz «хороший» [10]. Однако если в какой-то период своего развития язык активно контактировал с другими языками, это число может быть существенно больше. Так, например, обстоит дело с цыганским языком. В стословном списке, составленном для кэлдэрарского диалекта цыганского языка, имеется по крайней мере шестнадцать заимствованных слов: гора, длинный, дорога, желтый, звезда, зеленый, коготь, кожа, кора, кость, круглый, не, облако, плавать, тот, этот [11]. В списке для языка хинди, также имевшего активные контакты с другими языками, представлено восемнадцать заимствований: белый, дождь, дорога, женщина, жир, зола, кровь, луна, мужчина, печень, птица, семя, сердце, солнце, теплый, хвост, человек, шея [12]. Видимо, могут быть языки, в которых число заимствований в стословном списке еще выше, но, скорее всего, это уже исключения из общего правила. В целом следует признать, что количество заимствованных слов в стандартных случаях вряд ли будет превышать двадцать, причем к этой цифре число заимствований будет приближаться в том случае, если язык интенсивно контактировал с другими языками. Этот вывод представляется достаточно интересным, так как в какой-то мере определяет границы возможного применения глоттохронологии (об этом речь пойдет чуть далее). Однако этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.

Исключение заимствований из лексикостатистического списка позволяет существенно уточнить глоттохронологические подсчеты. Действительно, большое число нареканий и критических замечаний в адрес глоттохронологии было вызвано тем, что заимствования участвовали в подсчетах на общих основаниях. Наряду с неточностью и приблизительностью определения родства слов это приводило к непродуманным, а порой и прямо фантастическим построениям. В этом отношении показательна уже статья М. Сводеша «Лингвистические связи Америки и Евразии» [13], где полученные результаты были почти полностью обесценены неточностью анализа.

Границы применения глоттохронологии

Как и любой другой научный метод, глоттохронология может использоваться лишь в определенных границах. За их пределами она не дает надежных результатов, и те ученые, которые не учитывают этой ее особенности, не только получают сомнительные результаты, но и существенно подрывают авторитет метода.

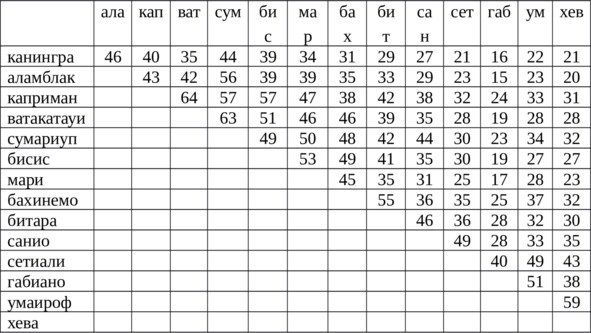

Верхней границей применения метода глоттохронологии можно условно считать число родственных слов более 90%. Если это число выше, то близкое родство сравниваемых языков и так очевидно. Так, например, обстоит дело с монгольскими языками. Их сравнение дает следующую картину (подсчеты выполнены по методике Старостина) [14] (см. таблицу выше на данной странице).

Абсолютно никаких выводов из этого сравнения сделать невозможно. Все монгольские языки обнаруживают примерно одинаковую степень близости друг к другу, а имеющиеся расхождения могут быть объяснены допустимыми неточностями при составлении списков. Полученные результаты полностью совпадают с историческими данными о дифференциации монгольских языков, выделившихся из единой прамонгольской общности лишь в XII – XIII вв.

Учитывая, что степень близости всех монгольских языков укладывается в те границы, которые предполагались М. Сводешом для разновидностей (диалектов, говоров) одного и того же языка (более 81% по старой методике [15], что соответствует примерно 86 – 87% по методике Старостина), можно заключить, что сравнение языковых единиц на уровне менее глубоком, чем языковой, непродуктивно и лишено смысла.

Кроме того, в случае подобного близкого родства языков вступают в действие другие факторы, влияющие на характер взаимоотношений данных языковых единиц. Например, если языки (диалекты) находятся в единой контактной зоне, начинает сказываться принцип языковой непрерывности. Весьма характерно, что этот принцип, который в свое время рассматривался как модная альтернатива «устаревшей» концепции генетического родства, а впоследствии был подвергнут обоснованной критике, действительно начинает проявляться в случае близкого родства языков (на уровне генетической подгруппы, а в отдельных случаях, возможно, даже и группы), и глоттохронология это тоже достаточно хорошо подтверждает.

Особенно заметно действие принципа лингвистической непрерывности тогда, когда анализируются близкородственные языки, носители которых достаточно продолжительное время жили на одном месте. Мало того, в подобной ситуации действие принципа лингвистической непрерывности, как показывают данные лексикостатистики, начинает распространяться и на группы языков, связанных более глубоким родством, чем подгруппа или группа. В частности, так обстоит дело в некоторых группах папуасских языков. В качестве примера приведем лексикостатистические данные по языкам группы Сепик Хилл (северо-запад Папуа – Новой Гвинеи) [16] (см. таблицу выше на данной странице).

В географическом отношении языки Сепик Хилл представляют собой своеобразную языковую цепочку, начинающуюся языком канингра и заканчивающуюся языками умаироф и хева. Даже особое положение языка габиано может быть объяснено его географическим расположением. Данные лексикостатистики со всей очевидностью подтверждают действие принципа языковой непрерывности в этом ареале.

С другой стороны, метод глоттохронологии не дает надежных результатов и при количестве общей лексики менее 15 – 20%. Как это ни печально, но, если этот процент ниже, то надежно доказать родство языков фактически невозможно, а полученные результаты, даже при всем их правдоподобии, будут всегда вызывать критику противников. В частности, так обстоит дело с алтайскими языками. Исследования С. А. Старостина показали, что эти языки (тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, японский и корейский) являются родственными друг другу, но их лексикостатистические списков совпадают примерно на 20%, что находится на самой границе применения метода глоттохронологии.

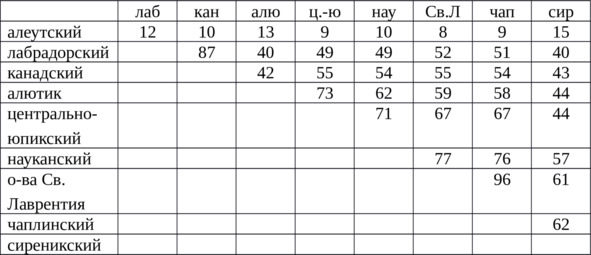

В этом отношении очень показательны данные по эскимосско-алеутским языкам. Исследование, проведенное Н. Б. Вахтиным и Е.В Головко [17], привело к следующим результатам (использовался стословный список и старая методика) (см. таблицу выше на данной странице):

Процент родственных слов между алеутским языком и эскимосскими языками оказался настолько низким (от 8 до 15%), что говорить об их генетическом родстве не представляется возможным. По крайней мере, оно не может быть надежно доказано, поэтому до сих пор в силе остается традиционная классификация, согласно которой эскимосские и алеутский языки объединяются в единую «семью» лишь вследствие их географического соседства, близости культуры и на основе некоторых типологических признаков. Но, несомненно, что подобный результат является своеобразным сигналом, побуждающим весьма скептически относиться к сложившейся традиции.

Итоги тривиальные и нетривиальные

Использование метода глоттохронологии привело в ряде случаев к существенному пересмотру традиционных представлений о степени взаимоотношения родственных языков. Подобный пересмотр произошел даже в отношении хорошо и давно изученных языковых групп и семей.

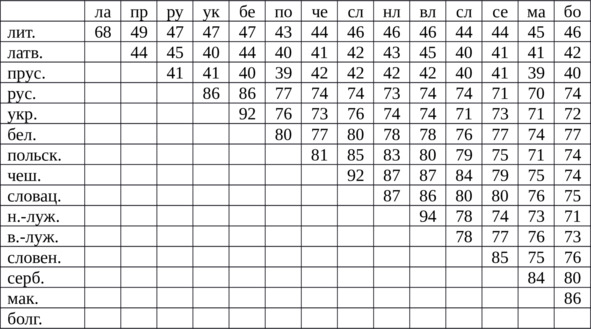

Естественно, что во многих случаях глоттохронологические вычисления подтвердили выводы, сделанные традиционной исторической лингвистикой. Так, например, подсчеты, сделанные на материале балто-славянских языков, полностью вписались в существующую схему их классификации. Приведем процентные итоги этого сравнения (расчеты проводились по старой методике) [18] (см. таблицу выше на данной странице).

В результате были подтверждены все основные традиционные положения балто-славянского языкознания: 1) славянские языки распадаются на три подгруппы (восточную, западную и южную), 2) расхождения между этими тремя подгруппами примерно одного уровня, 3) прусский язык, судя по всему, следует относить к особой группе, занимающей промежуточное положение между собственно балтийскими (литовским и латышским) и славянскими языками [19].

Несомненно, что польза от подобных выводов достаточно велика, так как они лишний раз подтверждают факты, полученные в результате изучения истории языков по традиционным лингвистическим методикам.

Намного более важными представляются, однако, нетривиальные результаты, порой полностью переворачивающие традиционные представления о степени генетической близости языков.

Типичным примером такой «революции», произведенной глоттоxронологией, стал лексикостатистический анализ австронезийских языков, осуществленный И. Дайеном [20]. Его результаты оказались столь сенсационными, что лингвисты до сих пор не могут поверить в них. Вместо традиционного (основанного на антропологическом и географическом принципе) разделении австронезийских языков на четыре группы: индонезийскую, полинезийскую, меланезийскую и микронезийскую, И. Дайен выделил 40 групп австронезийских языков, большую часть среди которых (34) составляют группы языков, относившихся ранее в меланезийским, а почти все индонезийские и все полинезийские языки, включая, помимо этого, ряд старых меланезийских и микронезийских, объединены в единую малайско-полинезийскую группу [21].