Полная версия

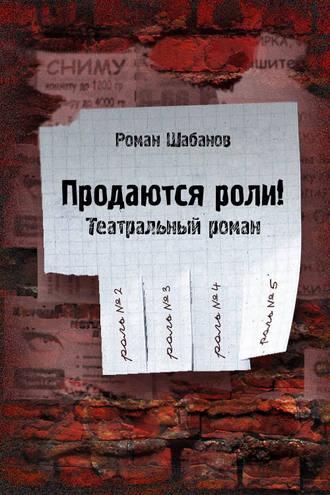

Продаются роли!

Роман Шабанов

Продаются роли!

Театральный роман

Сцена 1

Под мостом

– Проваливай!

– Но куда же я пойду, на ночь глядя?

– А ты иди на ощупь. Наверняка найдешь мягкое и пригодное для жизни.

– Что я смогу найти в районе, где узкие улочки и мост, под которым трется всякая шваль?

– Поверь мне, здесь ты можешь найти намного больше, чем думаешь? Это место пропитано особой энергетикой. Когда строили мост, рабочие пели песни и прославляли своего вождя. Здесь знакомились, женились, рожали детей. Мост…

– Достаточно, благодетели.

– Нет, ты послушай. Если бы не было этого сооружения, то мы наверное бы не знали, что делается на том берегу и ограничивались бы местными интересами. А сейчас у всех появился выбор…

– А я говорю, достаточно. Усвоил. Ну, я пойду?

– Вали.

Ветер сиротливо бродил по уродливым изгибам гранитного жителя, который, водрузив свои ноги по щиколотку в толщу воды, не реагировал на температуру жидкости, доходящей до 10 градусов, как рыбак, стоящий с самого утра в мелкой прибрежной заводи, надеясь на случайно проплывающего карпа или судака. Казалось, что сейчас, он поднимет одну гранитную ножку, от холода или от долгой неподвижности и будет стоять как цапля на одной ноге. Но он не позволял себе такой вольности, правда давал текучим пластам проносится, находится в застое, вызывать водовороты, не призывая их к каким-то правилам, нарушающий их жизненный уклад.

Здесь была другая погода. Совсем не такая, как в центре города, куда под сенью тернистых аллей в кофейню захаживал мужчина в лощеном костюме и розовыми щеками, чтобы развлечь свою даму парой пошлых анекдотов и сырниками со сгущенным молоком. Здесь иначе светило солнце. Оно смотрелось одиноко на полотне бледного неба, как капля мясного соуса, случайно попавшего на белоснежную скатерть. Соус размыл выделенный круг и растянулся по плоскости, немного уйдя в вправо и влево, превратившись в силуэт рожицы с ушками. Голубизна неба не была настолько насыщенна, когда тем же днем, кораблики, большие и маленькие, гудящие и проносящиеся, едва заметно, как призраки бороздили речушку, бесконечно разрезая волны, восстанавливающие свои разрезы в мгновения ока.

Желтая накипь листьев на березняке шептала о скором наступлении осени, ее самой теплой поры. Хмельные изгибы окружающих мост берез напоминал народный танец, когда партнеры, держась за руки, стремились к центру, согнувшись в три погибели, чтобы там, подняв руки вверх, приблизиться друг к другу, как при поцелуе. Деревья склонили свои приветливые изгибы ствола к стоящим влюбленным, говорящим на непонятном языке, прохожим, которые хоть и не чувствуют прикосновения, но ощущают легкое покалывание в области затылка, как знак того, что они одарили его, пусть таким скромным, но все равно вниманием.

Накрапывал мелкий дождь, уже останавливающийся, но начинавший моросить снова, как пожилой страдающий склерозом садовник, забывший полить пару яблонь и виноградник. Они в содружестве с ветром, как два хулигана, наносили всем неукрывшимся в этот час тумаки в виде холодных выпадов и въедливых капель, которые, как острые стрелы, пронзали одежду, доходя до кожи в виде неосязаемой прохлады.

– Холодный и бездушный, – вторил голос.

Молодой человек, двадцати шести лет от роду, сидел на коричневых камнях, и курил. Он выдыхал белый дым как воздух, скопившийся в нем, и проводил эту лечебную процедуру, не думая, не погружаясь в мысли, которых у него не было и быть не могло. Камни были мелкие, крупные, средние – он поднимал то один, рассматривая его форму, и думал, как эта форма напоминает лицо его отца, который под Тулой сажает миниатюрные кабачки, то другой – а вот этот так похож на его мать, которая вяжет крючком, как он помнил, всегда. На нем был ее вязаный свитер с серым мышонком, надувающим шар и поэтому стремящимся взлететь, но его тяжелый зад не давал этого сделать. Молодой человек бросил второй камень, одновременно затушив сигарету, подкинув ее крученным способом так, что она упала на прибрежную полосу, где вечная влага приняла ее с легким шипением, вскинув над собой длинную прядь, исчезающую в воздухе. Парень стал искать третий камень. Подул шквальный ветер, отчего молодой человек поежился, и дернул головой, будто раздражаясь чем-то.

Звали его просто Иван, по фамилии он значился Давыдов. Нет еще тридцати, одет в голубые джинсы клеш, сиреневую рубашку, ботинки Марко Поло. На голове, помимо оранжевого берета, зияла пустота и так как волосы, по его мнению, способны влиять на ход мыслей, в зависимости от прически и укладки, он предпочитал их не носить вовсе, чтобы избежать суеты и беспорядочности.

Иван любил такие места. Берега, более каменистые, устойчивые, водоемы не беспокойные, но запруженные, здесь рыба не вскармливалась для того, чтобы быть пойманной, а имела возможность в честной схватке двух организмов победить, остаться в живых или же нет. Но сегодня парень провел бы эти часы скорее в четырех стенах, читая ласковые трели Набокова, а, не глотая эти назойливые воздушные потоки, которые неслись с севера, доставив сюда только первую, пусть ее и более теплую часть.

Вчера у Ивана Давыдова была крыша над головой – комната с неровными стенами, небогатым убранством в виде скрипучей раскладушки и матраса, а также габаритного шкафа с большим количеством зазубрин, царапин, словно об него точили нож. Неряшливость стен Иван прикрыл театральными афишами, а шкаф не трогал, так как тот скрывал что-то особенное, что могло быть заперто на ключ, и обмотано клейкой лентой. Из комнаты, которую он снимал, выгнали за неуплату, как основание, и была еще одна веская причина, которая для него она была пустяковой, но хозяйка придерживалась другого мнения.

Хозяйкой была суровая крупногабаритная женщина. Марианна Леонтьевна. Ей было пятьдесят пять лет, она читала по ночам Булгакова на английском, французском вслух, произнося четко текст, особенно в диалогах. Она не признавала ничего русского, но была вынуждена жить здесь, так как была отправлена в Москву ее покойным мужем из Берлина в каком-то заплесневелом году во время оккупации. Он умер там, а она вынуждена жить здесь, и зарабатывать на жильцах. Жильцы говаривали, а именно Лексей из комнаты, что подле ванной, – блатное место, доставшееся ему еще при Сталине, что муж хозяйки до сих пор жив, балагурит с немкой, пока «Леонтьевна здесь квасится в капустном соке». Была бы ее воля, она бы турнула правдоруба на улицу, но у соседа были веские аргументы – он успел выхлопотать себе эту комнату, как излишек, который государство обязало подарить рабочим слоям. Достался низкому (Лексей был невысокого роста), рабочему (раз в год он чинил театральное колесо, которое имело свойство ломаться в премьерные дни) человеку (кто может поспорить, хоть и в некоторые дни его сгорбленная фигура и походка выдавали в нем что-то сродни медведю и орангутану). У Вани с Лексеем были чисто деловые отношения. Ваня слушал его мнение по поводу разных диссидентов, эсеров, меньшевиков, бундовцев и анархистов, сидящих, сидевших, про которых сосед говорил с таким братским чувством, как будто у него две трети семьи провели на Соловках.

Он, может быть, и жил еще неопределенное время, если бы не его высказывание о загранице, как о месте, где все находится за гранью понимания. Он так и сказал как-то одним тихим коммунальным вечерком:

– Все стремятся туда, где, как им кажется трава сочнее и йогурты слаще. Это заблуждение. Они стремятся создать мир за гранью. То есть вроде бы все хорошо – народ чувствует себя комфортно, бреется бритвой с тремя лезвиями, так нет – надо изобрести пять, а то и больше, чтобы, по их мнению, улучшить жизнь. Дома в пять этажей не в моде. Девять – вот цифра, которая будет звучать в этом сезоне.

В тот миг Иван стоял на кухне и пил кофе из пластикового стаканчика, перекладывая его из одной руки в другую, чтобы не обжечься.

– Для них мы тоже живем за гранью. Но главное, мы не пытаемся прыгать так высоко, как они. Мы прыгаем высоко, но по природным законам. А они, космонавты.

Назвав «их» космонавтами, он понял, что сболтнул лишнее.

– Вы так думаете, молодой человек? – резюмировала Марианна Леонтьевна. – Надо же. Я и не предполагала.

Марианна Леонтьевна тяжело вздохнула, посмотрела на Ивана с чувством ненависти, какое возникает, когда тебе вставляют палки в колеса.

Это выступление не пошло ему на пользу. Оно смутило пожилую женщину. Хозяйка стала сопротивляться, припомнила ему два месяца неуплаты, и к часу ночи собранный чемодан стоял на лестничной площадке, в то время как она, уже названивала другому потенциальному жильцу, который, по ее мнению, ждал этой комнаты давным-давно.

Два месяца он не мог устроиться на работу. Прошел год, как его спектакль зародился в маленьком провинциальном театре, в котором ему предлагали остаться, пророча хороший оклад и невесту. Но разве он мог оставаться там? Его душила эта обстановка. Город, пропахший кислым тестом, с одной спокойной рекой, по которой редко проходили суда, и центральной площадью около здания администрации. Он представлял себе, как через несколько десятков лет, он будет идти по городу, здороваясь со всяким встречным, разговаривая о ценах на единственном рынке.

– Говорят, вобла подорожала.

– Вобла, подорожала?

– Да, подорожала.

– Ничего себе?! Как же так, что вобла подорожала?

– Я не знаю, отчего вобла подорожала.

И так далее. Нет, он не был рожден для того, чтобы прозябать в провинции. Так он решил. Поэтому приехал сюда из далекого южного города, чтобы врасти корнями. Земля пока отвергала инородное растение, привыкшее к теплому климату и отсутствию конкуренции.

В первые дни он пробежал сотни театров – больших и маленьких, всюду предлагал себя. В качестве режиссера, – маловероятно, ассистента, – тоже, помощника режиссера, – уже реально, а также завпоста, осветителя, монтировщика, электрика. Ему хотелось работать в театре, и не так было важно, с какой ступеньки начать. Тогда он не брезговал ничем.

Маленький театр пригласил его на должность завпоста. Проработав три недели, Иван понял, что не понимает, чем занимается, так как среди выполненных дел прослеживались чаще всего бесцельное шатание по театру, общение c персоналом обо всем кроме работы, и распивание чая, кофе, а то и чего покрепче с молодыми художницами. Другой бы на его месте спокойно продолжал пить кофе, закусывая толстым куском ветчины, и не беспокоился. Но только не Давыдов. Он сорвался в маленький город с населением полсотни тысяч, чтобы создать в имеющемся там единственном театре детский спектакль о луковом мальчике Чиполлино. Им были безмерно довольны, спектакль прошел на «ура», дети этого города теперь только и говорят о новом воплощении хорошо знакомого героя на сцене, что директор театра, помешанный на рыбках, предложил продлить сотрудничество с ним. Но разве Иван Давыдов, уроженец севастопольских окраин, мог остаться? Он уехал ранним зимним утром, строя по дороге планы о возвращении на родину. Родиной он считал Москву, по которой успел соскучиться, особенно по бархатным голосам дикторов 70-х, объявляющих станции в метро.

Иван вернулся, чтобы получать отказы, сопротивления, торопливое «нет» и захлопнувшие двери.

Всюду он слышал «не требуется», «звоните», «мы сами вас найдем» – все то, что заставляет человека уйти на четыре стороны, в каждой из которых зияла пустота размером со слона.

Пришлось подрабатывать. На стройке, рыбных складах, железнодорожных станциях, рынках. Но так как днем он не хотел заниматься чем-то непотребным, для этого была ночь. Ночь, которая скрывала своей плотной пеленой фигуру человека, сгорбленного от тяжелой ноши, и лишь под утро ее снимала, обнажив всю наготу, но в этой наготе его уже не было, он спешил домой, засыпая в метро и в очередях в магазине.

В кармане было тридцать два рубля, остаток от гонорара за детский спектакль, который он хотел растянуть еще хотя бы на пару месяцев, а то и на два, пока не подвернется другое предложение, не менее выгодное. Правда, на этот раз он бы не уехал отсюда.

Последняя сигарета была выкурена. Можно было на оставшиеся деньги взять пачку, но Иван пока не знал, что сможет сделать с такой незначительной суммой. Он смотрел на солидное сооружение, которое своим изгибом подчеркивало свою сложность и основательность.

– Вот мост, – думал он, – большой, неприступный. Стоит здесь и все ему нипочем. Не нужно ему ни квартиры, ни денег, ни одеться. Стоит летом в воде, зимой скован льдом, и хорошо. Несет службу, не заботясь об отдыхе.

На горизонте земли показались четыре точки, они двигались, и увеличивались постепенно. Сперва Ивану показалось, что эти дети, спустившиеся к берегу в поисках цветных камней для обмена, через минуту он увидел пенсионеров и только когда он смог различить помимо фигур и цветовую гамму, тогда признал в них тех, который навсегда был лишен жилья, работы, семьи, часто еды и уважения. Тот, который шел впереди, как вождь, – выбирал место, говорил что-то без умолку, харкая на камни, как пес, помечающий место, был одет не по сезону в драповое серое пальто с каракулевым воротником, на котором светились темные разводы. Голова у него была обернута темной малиновой шалью, что придавало сходство с женским полом, если бы не борода в крошках, скрученная, как накладная, торчала под подбородком, придавая ему хоть какую-то солидность. На шее был кофейного цвета шарф, несколько раз обернутый вокруг шеи, но держащийся свободно, который стелился по земле и вбирал в себя прибрежную сырость. На ногах были сандалии, вполне приличные, если не новые. Вождь держал в одной руке палку, заменяющую орудие, в другой рюкзак, и был похож на ходока, идущего с самого Сахалина, чтобы узнать ответ на долго мучавший его вопрос. Другой, был маленький, толстый и согласно своей фигуре носил одежду свободную, не сковывающую движения. Это были шаровары, очень широкие в бедрах, как у народов Востока и ямайская рубашка, выцветшая на солнце, с желтыми пальмами и розовым морем. Он ходил босиком, сжимая ногу, соприкасаясь с поверхностью камней, только самой напряженной частью ступни. Толстый был очень нервным и все время кружил вокруг Вождя и, видя очередное место для привала, присаживался, проверяя, говорил скороговоркой «удобно-неудобно – есть лучше», двигался дальше, не отрывая от него взгляда.

Третий был одет в джинсовый комбинезон с широченными лямками и был похож на автослесаря с множеством карманов на своей униформе. На ногах светились кроссовки с отходившей наполовину подошвой. Он шел спокойно и едва слышно насвистывал мелодию из «Серенады солнечной долины», на время погружая всех в легкое отстранение, не обязывающее ни к чему.

Четвертый был облачен в худую фуфайку, под которой были надеты спортивная синяя куртка и футболка красного цвета с желтой окантовкой. Костюмные брюки с едва приметной стрелкой и грязные, но солидные штиблеты, а также табличка «поможите бывшему банкиру» говорили о нем, как о человеке случайном здесь, но попавшем под колесо. Банкир молчаливо шел за всеми, отставая, но двигаясь неторопливо. В руках у него было две доски, подобранные или выдранные от цельной конструкции типа забора либо ящика.

Они остановились у одинокого куста, торчащего из-под камней, как случайное образование, возникшее в результате скопления нечистот, присели и загоготали, как будто место было заражено газом, от которого хочется бесконечно смеяться.

Мужчина в каракулевом пальто вытащил из кармана складной нож, обнажил лезвие, и направил его на «банкира». Тот вздрогнул, хоть и понимал, о чем, тот его просит. Он бросил на землю дрова, и вождь стал потрошить доску, плавными движениями скользя по деревянной глади бывшего забора, некогда оградой от воров и любопытствующих.

Они соорудили нехитрое костровище, положили несколько камней, напоминающих лик тигра и пантеры. Потом достали из мешка курицу и стали искать палку для того, чтобы соорудить гриль. Плотный мужчина вытащил из разреза камней длинный пруток, который был им или еще кем-то спрятан на такой случай, и предварительно раздробил курицу – жесткими суровыми движениями оторвал ей ногу, открутил крылья, раздробил ножом внутренности, разделив ее на восемь частей. Нанизывая подтекающее мясо, он стал облизывать пальцы, как животное, которое не может остаться равнодушным к сочащейся плоти.

Банкир и философ сидели в стороне и не участвовали в процессе приготовления. Первый нервно перебирал руками то ли от холода, то ли от нервов. Второй, смотрел вдаль, где пара чаек устроили налет на засыпающую, подкрашенную вечерним сумраком воду, и продолжал свистеть, не так громко, куда-то внутрь, доставляя в основном себе щедрое удовольствие.

Курица, подкрашенная вечерней дымкой и языком пламени, менялась под этим влиянием и принимала другой вид. Птица была похожа на пациента, который делал пересадку кожи, чтобы остаться неузнанным. Она темнела, и вся ее былая палитра светлых тонов утонула в жаре на каменистом берегу.

Приятный аромат щекотал ноздри, и Ваня понял, как он голоден. Он был готов съесть этих быков, на которых стоял мост, и сам это мост, если бы он был хоть чуточку помягче. В организме со вчерашнего вечера покоился луковый суп и московская плюшка, а сегодняшним утром только пустой чай, правда, две чашки плеснулись в организм, исчезнув где-то на самом дне.

Он посмотрел вдаль. На горизонте покоилось серое дымчатое облако, которое поглощало в себя день и время, как мусор всасывалось в это образование, утекая в него тонкими струйками. Небо утратило свой дневной окрас, и вбирало в себя новую палитру цвета. От желтого к красному, от синего к зеленому – все они отколупливались из реальных предметов, как-то: голубовато-зеленый цвет гранита от широкоплечего великана, серо-коричневые камни от побережья, солнечный блеск от искрящихся грузовиков и отливающих золотом фешенебельных автомобилей.

– Где-то там на земле мать накрывает на стол, а братья, трое плюс сестра, все младшие, сидят за столом и ожидаючи главу семейства ни к чему не притрагиваются. Приходит отец, мама подает на стол чугунный горшок, в котором картошечка вперемешку с капустой, морковью и, конечно, крупными кусочками мяса. До головокружения. Мама открывает крышку, в нос ударяет приятный аромат специй. Отец встает и, держа в руках, рюмку с малинового цвета жидкостью, произносит «молодой человек»…

Иван стал понимать, что этот голос ворвался в его сантименты, в которых было так легко утонуть, и что не смотря на то, что давно уже оторвался от дома, все еще никак не может привыкнуть к долговременным разлукам.

– Молодой человек, – крикнул Вождь.

Вечерний воздух был наполнен. Он был густым, в несколько слоев, состоящий из грохота проезжающих автомобилей, вечерней баржи, возвращающейся домой после последнего рейса, неспящих чаек, колыхающихся от ветра щитов с рекламой кондиционеров.

По мосту шел человек. Было видно, как он остановился и, глядя вниз, замер, задумавшись о чем-то.

– Человек… молодой, – повторил вождь, ломая створки задумчивости и образы, созданные ею.

– Да, – оторвался Иван, не сходя с места, так как расстояние вполне позволяло общаться и в то же время соблюсти личностную свободу.

Они засмеялись. Грубо, свободно, громко, без соблюдения правил и норм, широко развевая фонтанирующие слюной рты, выпячивая свои потемневшие зубы и выставляя язык как нечто чужеродное, добавляющее гнусной картинке большее «очарование» со знаком минус.

– Гляди-ка, услышал, – произнес вождь. – Не глухой.

Он медленно, с акробатической точностью, синхронно отвел руки, как будто натягивал створки капкана, с натугой, открыв рот от напряжения, и так же медленно сомкнул их, опустив раскрытыми ладонями, лежащими друг на друге, на правый бок, массируя по часовой стрелке.

– Дрянная печень, – произнес он. – Нельзя так смеяться.

Эстафета была передана другому объекту, в шароварах и ямайской рубахе, который все это время колдовал над птицей, поворачивая ее, вскрикивая о того, что ловкие язычки пламени норовили задеть его пальцы, покрытые густыми волосами, которые ой как любит огонь.

– А ну пойди сюда, – сказал толстый.

– Зачем? – спросил парень, настороженно, обозревая окрестности, которые в последний час ограничивались у него берегом с камнями, похожими на лица, мутной водой и мостом, стоявшим полвека. и простоит столько же без сомнения.

– Подходи к нашему шалашу, – произнес вождь, – отведай птицу, она уже вряд ли когда сможет полетать. Долеталась.

Толстый захохотал, банкир нервно взглянул на Ивана, а философ продолжал свистеть, теперь окончательно уйдя всем звуковым диапазоном внутрь себя.

– Если конечно не брезгуешь, – процедил вождь, исподлобья смотря на Ивана.

Недолго думая, Иван встал, расправился от долгой неподвижности, выбравшись из своих колодезных, по глубине, мыслей и направился к миниатюрному костру, маленькой птичке и людям, которые в этой атмосфере П-образной стены, казались мелкими и ничтожными. Он был слишком голоден для того, чтобы быть принципиальным и отворачиваться от еды, кем бы и где бы, она не была приготовлена.

– Прошу, прошу, – гостеприимно предложил мужчина с кашемировым воротником. От него пахло селедкой, от чего Иван невольно отвернул голову.

Он присел на камень, почувствовал, как холод проникает сквозь толщу хлопка и бумаги, и легкий озноб окутал его, поверг в новое состояние, как бывает при резком подъеме, когда долго сидишь или лежишь.

Теперь он мог разглядеть их поближе. Но то, что он увидел, несильно отличалось от картинки на расстоянии, только все было в более крупных и сочных мазках – серое пальто в бурых подтеках исторгало жуткий эфирный запах, малиновая шаль прикрывала существенную рану – она проступала маленьким треугольником, напоминающим кончик носового платка, шаровары, сплошь испещренные дырочками, большими и маленькими, пятнами разных форматов, и рубашка, на которой был прожжен карман, и всего одна пуговица и та крупная, не к месту, как на шубах, джинсовая ткань, поредевшая после нескольких сезонов и фуфайка женского фасона, с пуговицами слева.

– Чем занимаетесь, молодой человек? – спросил мужчина с малиновой шалью на голове и втянул носом то ли вечерний воздух, то ли жаренный запах, который стал достоянием общественности.

Иван не знал, как ответить на этот вполне адекватный вопрос, и решил нацепить на себя образ современного ценителя искусств, прекрасного, который в поисках заблудшей музы набрел на этот брег.

– Ищу, – произнес он. – Ищу потерянный образ.

– А где потерял? – с интересом спросил мужчина с шалью.

– Не помню, – сказал Иван. Он не ожидал, что последует встречный вопрос, поэтому растерялся.

– Здесь его точно нет, – предположил толстый. – Холодно здесь, тоскливо. Да и опасно нынче по вечерам. Да, еще наверняка, женского полу он? Так?

– Ну да, – согласился Иван. Он не знал, что это за образ, который он ищет, только представил на мгновение белолицую, розовощекую, кровь с молоком, такую, ради которой хочется табун лошадей увести и кричать на весь мир, что любишь.

– Вот, – обрадовался мужчина в шароварах. – Девушка в этих местах ходить не будет.

Образ испарился в розовом небесном каньоне, и потянул за собой предполагаемо другие образы, которые как завершение танца уходили друг за другом, исчезая за кулисами.

– Дурак, – надменно сказал вождь. – Это он образно. Понял?

– Образно ищет образ, – задумчиво проговорил толстый, почесал затылок, и пожал плечами. – Нет, не понял.

– Трудно сейчас молодым, – произнес вождь. – Не хотят их. Они же, как головастики. Неопытные, несформировавшиеся, еще не знамо кто.

Приходится им отсиживаться в темных проулках, под мостами в ожидании. Только не подплывет к берегу…фрегат-брат, где на…клавесине-древесине играет белокурая мамзель, приглашая его на прогулку.

Эти редкие слова – фрегат, клавесин, мамзель живо укрепили в сознании Ивана мысль, что этот мужчина не так прост, как кажется на первый взгляд. Глаза вождя горели живым плотоядным огнем, и вечерняя мгла все больше разжигала в нем те поленья, которые тлели всегда, но увидеть их можно было только при хорошем освещении, точнее при плохом.

– То есть вы хотите сказать, что время поделено между всеми, – догадался парень. – Оно – как умный режиссер, раздающий роли. Этому мастодонту – главную, тому – среднюю, этой с хорошими окру…возмож…перспективами – одну из главных, той – отказать, за отсутствием наград и лестных слов в адрес корифеев сцены. Вы играете сильно, сильно, но слабовато. Я же не могу при этих вот, Добромыжских, Царевых говорить, что вы талантливы. Но по правде сказать эти Добромыжские…нет, я не могу вам ничего обещать. Ждите и на вашей улице будет греметь оркестр, восхваляя вас, а не ваших соседей.

Иван говорил горячо, с негодованием, как будто его пронзило штыком, и эта речь была последней в его жизни. Он размахивал руками, оголял десна, показывая свои крепкие молодые зубы, готовые вцепиться в глотку и не отпускать. Он разошелся, чувствуя, что его слушают и не перебивают, что в последнее время было все труднее сделать.