полная версия

полная версияЭнциклопедия наших жизней. Семейная сага. Созидание. 1963 год

Нынешняя Петропавловская церковь была построена в 1798 г. (почти на том месте, где она находится и поныне).

Церковь была деревянной, в 1839 г. ее перестроили. В подтверждение вышесказанного привожу исключение из Указа:

“15 ноября 1839 года. Указ Его Императоскаго Величества, Самодержца Всероссийскаго, из Харьковской Духовной Консистории в Сумское Духовное правление.

Консистория, слушав прошение Сумского уезда заштатного города Белополья Петропавловской церкви прихожан о дозволении им имеющуюся при оной церкви ветхую деревянную Колокольню, устроенную вне церковной ограды с южной стороны разобрать и построить с западной стороны отдельно от церкви по представленному плану, а церковную ограду вновь перестроить. На этот предмет вновь отстрочить им просительную книгу, выданную в 1834 г. еще на три года на имя церковного старосты мещанина Иосифа Зарецкого». На том месте где когда-то находилась деревянная церковь сейчас стоит небольшая часовня.

Нам известно, что на возобновление церкви Иосиф Зарецкий пожертвовал 300 рублей серебром и собрал 2438 рублей пожертвований прихожан. Священником в это время был Филипп Сапухин.

В 1886 р. по проекту Харьковского архитектора В. Н. Немкина была построена Петропавловская церковь из кирпича.

В середине 30-х годов церковь была закрыта, а колокола были сброшены на землю. По свидетельству очевидцев самый большой колокол, вес которого (согласно надписи на нем) составлял 227 пудов 28 фунтов, при ударе не разбился, и его уже разбивали на части с помощью копра, который был сооружен для этой цели.

Помещение церкви было предано под колхозный склад, а впоследствии там располагались склады “Маслотреста”.

Благодаря именно этому обстоятельству, по моему мнению, церкви удалось избежать трагической судьбы других Белопольских церквей.

Началась война. В начале осени 1941 г. советские войска оставили город, а немцы еще его не заняли. В городе некоторое время царило полное безвластие. Именно в этот период прихожане Петропавловской церкви начинают возрождать храм. Женщины побелили стены и сделали необходимый ремонт. Вместо колоколов были повешены старые кислородные баллоны (один из которых висит там еще и до сих пор).

К возрождению храма подключились монахи, которые во времена Советской власти спасаясь от преследований, перебивались случайными заработками у белопольчан.

Священнослужитель из Харькова организовал церковный хор. Люди из окрестностей среды приносили с домов иконы. В одном из заброшенных подвалов складов в центре города сохранялась еще с дореволюционных времен церковная утварь, которая и была принесена в церковь.

Таким образом, церковь в честь святых апостолов Петра и Павла возродила свою деятельность, к оторую ведет и поныне.

Часть 7

Церковь Успения Богородицы

В селе Тулиголово находится церковь Успения Богородицы.

Каменная церковь стоит в центре села на левом высоком берегу большого пруда на р. Реть. Содержится поодаль улицы. Ближайшая застройка – одноэтажная усадебная. В результате потери бани и колокольни достопримечательность в настоящий момент не играет композиционной роли градостроительной доминанты, хотя наличие широкого зеркала воды к северу от нее обеспечивает добрый обзор из отдаленных видовых точек.

Деревянная Успенская церковь в Тулиголово была построена в 1656 г. На ее месте в 1852 г. средством местных помещиков супругов Матвея Степановича и Елизаветы Петровны Алферовых построен каменный однобанный холодный храм. В основу проекта было положено один из «образцовых проектов» петербуржского архитектора Константина Андреевича Тона из «Альбома» в 1838 г.

В 1873 г. по просьбе попечителя и церковному старосты Михаила Федоровича Улазовского Черниговское губернское правление утверждало проект пристройки с юга до Успенского храма каменного теплого бокового алтаря. Автором проекта пристройки был, предполагаемый, глуховский частный архитектор Александр Гросс. Пристройка осуществлена в 1881 г. средством М. Улазовського.

В 1930 г. церковь закрыли и превратили в состав. При этом разрушили верхние ярусы колокольни, баню холодного храма и декоративный верх теплого бокового алтаря. До конца советских времен достопримечательность использовали в качестве колхозный состав. При этом к южному фасаду сделали прямоугольную в плане кирпичную пристройку. В 1990-х гг. здание вернули церковному обществу, после чего разобрали пристройку, сделали новые крыши, над западным притвором холодной церкви устроили маленькую цилиндровую звонницу с банькой.

Успенская церковь в Тулиголово является одной из наиболее интересных достопримечательностей архитектуры неоруского стиля на Сумщине. Она обнаружена и обследована в 1990 г., включена в Свод достопримечательностей истории и культуры Украины (том «Сумская область»), поставлено на государственный учет как достопримечательность архитектуры и градостроения местного значения с охранительным № 277-См.

Часть 8

Дубовицкий колодец

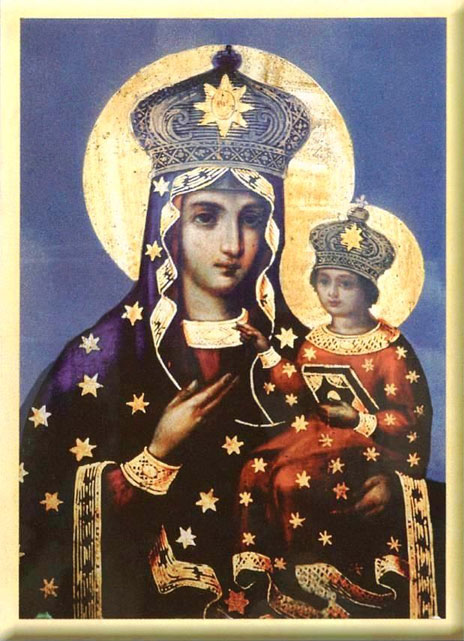

ДУБОВИЦКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Интересно, что описываемые нами кролевецкие места известны не только архитектурными памятниками. Не знаем – чем это объяснить, но есть в этих местах очень интересные природные явления.

Мы расскажем и о них…

Сотни лет украинский народ поклонялся силам природы и солнцу, огню, воде, ходил к рекам и источникам. Церковь долгое время боролась с этим, но так и не смогла запретить старые украинские верования, принялась освящать места, куда ходил люд. Потому в настоящий момент бытует среди людей легенда о Дубовицком колодце, расположенном вблизи автомагистрали Киев – Москва, неподалеку с. Дубовичи Кролевецкого района.

За народными переводами история этого уникального места достигает глубины XVI ст. и связанная с образом Богоматери, икону которой, вроде бы, именно в этом месте нашел пастух и которого ослепило сеяние ее. Люди часто ходят к целебному источнику, а особенно в десятую пятницу после Пасхи, когда осуществляется праздничная литургия.

Разные вехи истории пережил колодец. Во времена атеистической борьбы его равняли с землей, закидывали мусором, и люди опять раскапывали, очищали целебный источник, и доныне дарует оно людям здоровья и силу.

Партизаны, бойцы, которые освобождали землю в годы Второй мировой войны, утоляли здесь жажду, залечивали свои раны, омывая целебной водой.

В последнее время особенное внимание на Дубовицкий колодец обращают органы местной власти. В 2000 году по инициативе районной государственной администрации и районного совета с помощью предприятий и организаций города, общественности района была упорядочена территория вокруг целебного источника, сведен сруб, накрытие. Войдет в историю и год 2002. В этом году на возвышении вблизи колодца возведена часовня.

Я всегда была убеждена в том, что история прошлых лет и родословная есть не только у людей, но и у каждой вещи или – предмета.

Интересной оказалась и «родословная" этого источника.

Ну что казалось бы может быть общего у источника и Кочубея?

Оказывается, село Дубовичи, в котором находится знаменитый источник, уже больше трёхсот лет связан с родом Кочубеев.

Кто об этом не знает лучше, чем краевед Виктор Гурба, возглавляющий совет созданного недавно историко-культурного комплекса «Кочубеевский». Спросим у него.

Вот, как об этом он рассказывает…

– Более трехсот лет история нашего старинного села Дубовичи (Кролевецкий район Сумской области) была связана со знаменитым родом Кочубеев, основатель которого – знатный татарин Кучук-бей, около 500 лет назад поселившийся в Украине среди казаков и крестившийся здесь под именем Андрей.

Внук Кучук-бея Василий Леонтьевич был долгое время одним из ближайших соратников гетмана Ивана Мазепы, дослужился до поста генерального судьи. Гетман даровал ему право владеть Дубовичами. Как известно, затем они рассорились из-за романа между юной дочерью Василия Леонтьевича Матреной и ее крестным отцом 60-летним Мазепой.

Чем глубже я изучаю историю рода Кочубеев, тем больше начинаю верить в то, что именно жена склонила генерального судью написать донос царю Петру I на гетмана, ведь Любовь Федоровна обладала крутым, властным характером.

Кочубей и вошедший с ним в сговор полковник Искра заплатили за предательство жизнью, а их семьи содержались под домашним арестом в гетманской столице в Батурине. Когда Мазепа открыто перешел на сторону шведского короля, жителей Батурина поголовно перебили российские войска.

Но семейства Кочубея и Искры спаслись – накануне резни одна из монахинь сумела вывести их из города. В это время царские власти передали Дубовичи другому знатному казаку, оставшемуся верным Петру I. В этой ситуации Любовь Федоровна в полной мере проявила свой нрав – добилась, чтобы ей вернули поместье.

Сохранилась только часть дома Кочубеев – та, что сделана из дерева. Прежде это здание было двухэтажным, построенным частично из кирпича в англосаксонском стиле. В советские времена кирпичные стены разобрали (властям понадобился материал для одной из новостроек), оставив лишь деревянные.

Дом стал одноэтажным, в нем устроили больницу. Но в последнее время он пустовал, бесхозное здание быстро приходило в негодность, особенно большой ущерб приносили осадки, попадавшие внутрь сквозь прохудившуюся крышу.

Ситуация стала меняться после того, как несколько лет назад на пост председателя сельсовета избрали Светлану Луцишин, которая до этого жила и работала в Киеве. Она нашла средства на первоочередные ремонтные работы, добилась, чтобы был организован историко-культурный комплекс «Кочубеевский» – в него вошли этот дом и несколько других старинных объектов.

Светдана Луцишина тоже может кое-что нам рассказать.

– Белоцерковский владыка Августин познакомил меня с журналисткой Нелей Пасечник, которая занимается исследованием истории старинных дворянских родов, и благодаря ей я узнала о швейцарском банкире Александре Кочубее.

Я связалась с ним, и минувшим летом Александр Андреевич приехал к нам в село на праздник чудотворной иконы Дубовицкой Божьей Матери, который отмечается в десятую пятницу после Пасхи. Погостив на родине предков, он сказал:

«У меня такое чувство, что здесь все родное, даже лица знакомы». Александр хорошо владеет русским, пообещал вместе со своей родственницей, живущей за океаном, подобрать фамильные вещи для музея рода Кочубеев, который мы создаем.

В бытность Советского Союза здешний храм уничтожили, после этого образ чудотворной иконы исчез, но сохранились несколько списков (копий).

В нашем селе из поколения в поколение пересказывают легенду о том, как в XVI веке нашлась эта икона. У берега реки Ретик шел военный обоз с награбленной утварью, и икона упала в траву. После этого пастух гнал стадо коров и, взмахнув кнутом, случайно задел святой образ, от которого начал исходить необычный свет. Потрясенный крестьянин потерял сознание. Люди нашли его, привели в чувство, доставили к священнику. На месте, где лежала икона, построили часовню, куда поместили этот образ.

Через некоторое время его перенесли в местную церковь, и вскоре начали происходить чудеса исцеления. Празднование в честь иконы Дубовицкой Божьей Матери отмечают в десятую пятницу после Пасхи – как раз в этот день святой образ нашел пастушок.

Один из списков (копий) находился в домовой церкви Кочубеев, большевики разрушили храм, и какая-то местная женщина забрала икону, – продолжает Виктор Гурба. – Спустя годы список был передан в Киево-Печерскую лавру, оттуда попал в Свято-Вознесенский мужской монастырь на Луганщине. Его настоятель игумен Иоанн и другие священнослужители привозили ее к нам.

Еще один список находится в Киеве в Софийском соборе. Копия сейчас написана и для церкви нашего села.

Праздник в честь иконы Дубовицкой Божьей Матери отмечаем возле колодца, вода в котором считается целебной.

С этой криницей связано предание: в старину юный пастушок гнал по лесу стадо коров, день был очень жарким, а вода у паренька закончилась. Вдруг впереди что-то блеснуло – и все вокруг залил совершенно необычный золотой свет, на юношу смотрела Богородица. Пастушок на какое-то время потерял сознание, сквозь забытье услышал слова:

«Поднимайся, ступи семь шагов вправо – и увидишь источник».

С тех пор там существует колодец.

При советской власти его неоднократно засыпали как «идеологически вредный», но люди тайком расчищали. Кстати, во время Великой Отечественной войны партизаны пользовались его водой для скорейшего исцеления от ран. В наше время к колодцу приезжают тысячи людей.

– Надеюсь, гости будут наведываться в Дубовичи не только за целебной водой, но и посмотреть усадьбу Кочубеев, – говорит Светлана Луцишина.

– Побывав здесь, туристы также могут посетить расположенный неподалеку город Кролевец, где находится яблоня-колония (яблоня-куст), занесенная в список «Семь природных чудес Украины». Уже давно нет посаженного более 200 лет назад первого ствола этого дерева, но ветки самостоятельно укореняются, и таким образом вырастают все новые стволы. Сейчас это небольшой сад, занимающий десять соток.

Часть 9

Яблоня-колония в городе Кролевец

Дивный яблочный сад-колония раскинулся на одной из городских площадей на окраине древнего города Кролевец. Колонии уже более двухсот лет. На сегодняшний день она состоит из 15 причудливо искривленных деревьев и занимает немалую территорию – 1000 м;. Яблоня-колония известна далеко за пределами Кролевца.

Одно из основных достопримечательность города Кролевец, что на Сумщине – это яблоня, которая размножается почкованием. Она входит в природно-заповедный фонд Украины, является ботанической памяткой природы общегосударственного значения. Говорят, что она числится в Книге рекордов Гиннесса, но на официальном сайте проекта такой информации нет.

Яблоня-колония знаменита своим долголетием – ей более 220 лет – и необычной формой. Её ветки клонятся к земле и, достигнув почвы, укореняются. Из ветки вырастает новое дерево, которое связано с материнским. Таким способом размножаются крыжовник и смородина, но никак не яблоня. Из одного дерева образовался целый сад. Сейчас яблоня занимает около 10 соток. Местные жители называют ее «крученой», «лозовкой» или «княжей».

Эта ботаническая достопримечательность природы занесена в реестр биологических объектов общегосударственного значения.

Яблоня находится на территории бывшей усадьбы князей Мещерских. Под ней установлена найденная неподалёку могильная плита с надписью: «Князь Петр Сергеев, сын Мещерский. Родился 1780 августа 24, умер 1848 февраля 18 от роду 68 лет». Чтобы не мешала строительству, плиту перенесли под дерево.

По легенде, дерево «тоскует» по умершему хозяину.

По словам директора СЮН (СЮН – станция юннатов) Юрия Карбана, яблоне не обеспечивают никакого особенного ухода. Дерево дожило до наших дней без удобрений, подрезаний, обкапываний. Значит, если её не трогать, проживёт ещё дольше – лишь бы не сделать хуже. Волонтёры станции натуралистов убирают бурьян под ней – и всё.

Центральное дерево – саженец, с которого всё началось, – уже отмерло. Яблоня растёт очень быстро. Прирост – сантиметров 50–60 в год. Обычно одна сторона яблони плодоносит, другая – отдыхает. В один год может цвести и плодоносить все дерево, а в другой год урожай – 5–6 яблок.

Цветет яблоня в период цветения обычного сада. Цветы розовые обычного размера. Яблоки среднего размера, кисло-сладкие с терпковатым привкусом.

По садоводческим меркам, это яблоня осеннего срока доспевания, по вкусу плоды похожи на «пепен-шафранник» – кисло-сладкие, с терпким привкусом.

Правда, детвору из местной школы это не останавливает. Сотрудники СЮН затрудняются предположить максимальный урожай: за детьми не успевают. Школьникам разрешают рвать, собирать и есть яблоки, но по самому дереву просят не лазить. По словам Юрия Карбана, вёдер 15 за сезон должно быть.

Загадки, легенды, факты…

В Андреевском районе Кролевца яблоня – почти основное место отдыха. Молодожены и выпускники школ обязательно приезжают сюда фотографироваться.

Говорят, чудо-яблоня может излечить от боли в спине, если к ней прислониться. А местные выпивохи рассказывают, что под яблоней сколько ни «примешь на грудь», всё равно останешься трезвым.

Существует поверье, что эта яблоня ведёт себя так из-за того, что на неё кто-то наложил проклятие пару веков назад. По другой легенде, дерево тоскует за князем Мещерским, потому и гнется к земле. Кое-кто поговаривает, что причиной феноменального роста яблони является её место произрастания, его энергетическое поле.

Научного объяснения феномену кролевецкой яблони-колонии нет.

На коре яблони ученые не нашли воздушных корней, которые встречаются на лианах. Только сумские учёные кафедры садоводства, рассматривая образцы под микроскопом, нашли в дереве желобки длиной до 30 см, которые могут накапливать влагу после дождя. Невооружённым глазом эти желобки не видны. Грунт возили на экспертизу в Сумы – ничего феноменального не нашли. Он супесчаный, кислотность нормальная. И радиация здесь в норме.

Много лет энтузиасты пытаются вырастить яблоню из побегов и семян колонии, но растут обычные яблони.

С 1998 года яблоню-колонию охраняет закон.

Посмотреть на нее приезжают из Голландии, Турции, Финляндии, Беларуси, России.

Примечательно также и то, что для местных жителей это никакое не чудо. А многие её даже не видели, что печально. Но, всё равно, Чудо-яблоня, как она и называется, остаётся чудом природы.

Как проехать?

Автотранспортом по магистрали Киев—Москва, дальше на село Реутинцы, через микрорайон Андреевку. Там спрашивать станцию юннатов, возле школы №6.

До Кролевца также едет электричка повышенной комфортности Киев—Шостка или обычные – Киев—Хутор Михайловский. Потом идти 15 мин. пешком через железнодорожные пути.

Спросите по какой дороге идти к чудо-яблоне – не заблудитесь.

Часть 10

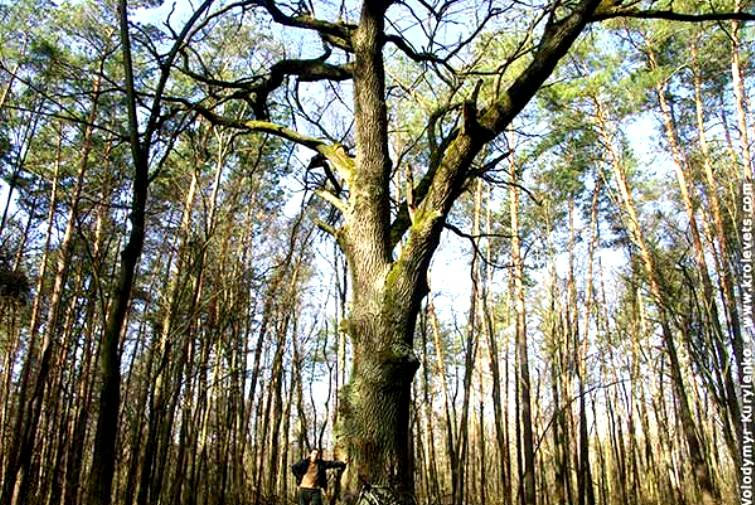

Дуб-орел

Ботаническая достопримечательность природы местного значения «Дуб-орел» – дерево дуб, с уникальными параметрами по высоте и ширине кроны 26 × 21 м. Обхват на высоте груди 555 см, что составляет диаметр 177 см, высота – около 30 м. Ориентировочный возраст – 450–500 лет.

Расположен в лесном массиве неподалеку от села Боцманов, Реутинского сельсовета.

Ну вот мы с Вами и побывали на родине НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАКАРОВЦА.

Хотя мы и бывали несколько раз в Кролевце, нам самим было интересно теперь уже подробнее познакомиться с примечательностями этих мест, ещё раз виртуально «побывать» на родине Николая МАКАРОВЦА – в Кролевце и местах, окружающих его.

И странное, мистически непонятное чувство охватывает нас от впечатления, которое осталось у нас после этого путешествия по Сумской области.

Эти украинские сёла с древними церквями, венком окружающие Кролевец. Церкви, пережившие тяжкие времена разрушений и потом – своё возрождение.

А эта волшебная в полном смысле этого слова – природа: и яблоня кустовая, и дуб-орёл…

И, наконец, – колодец с источником, освещённый и подаренный Божьей матерью.

Вероятно, вся земля, на которой мы побывали – благословенная, раз на ней родятся такие талантливые и знаменитые люди, как

Виноградов Григорий Аркадьевич – Герой Советского Союза

Михайлов Константин Николаевич – пианист и педагог, ректор Киевской консерватории в 1922–26 годах

Омельченко Федор Захарович – патоморфолог, профессор

Редькин Андрей Петрович – почетный академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда

Скубачевський Глеб Семенович – конструктор авиационных двигателей, профессор

Томашевский Сергей Петрович – выдающийся дерматовенеролог

Цымбал Василий Тимофеевич – Герой Советского Союза, главный старшина, командир отделения 386-го Отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота

Макаровець Николай Александрович (род. 1939 г.) – выдающийся русский конструктор военной техники, Герой России…

и многие другие…

Часть 11

Раннее детство

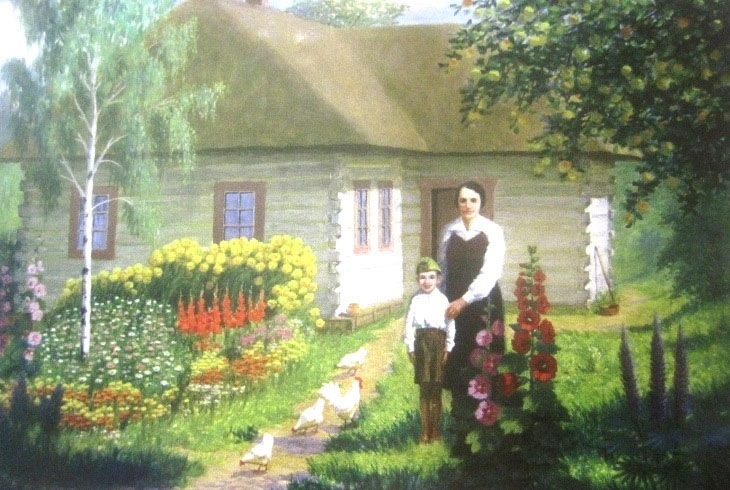

Снимок этой картины помещён в книгу с названием – «Николай Александрович Макаровец. Директор. Учёный. Конструктор».

Собственно, это не совсем книга, это – фотоальбом, рассказывающий о жизни Николая Александровича. В альбоме кроме фотографий приводятся пояснения к снимкам, сделанные лично Макаровцем.

Книга составлена А. Е. Ермаковым и К. Н. Леоновым. И вот как они предваряют рассказ Николая Александровича о раннем детстве…

…Человек не может полноценно жить, не зная своих корней. И чем глубже мы вглядываемся в седую старину своей истории, тем богаче становятся наши души, потому что теперь перед нами пример героического прошлого наших предков.

Как ни ломала их судьба, как не уничтожали враги и стихии, они только закалялись в боях за жизнь, за продолжение рода.

Н. А. Макаровец родился 21 марта 1939 года на Украине, в г. Кролевец, расположенном в полесье, в бассейнах рек Десна и Сейм, на трассе Киев – Москва.

Отец Н. А – Александр Никитович.

Мать – Евгения Ивановна.

Продолжает Н. А. Макаровец…

– Мои детские годы прошли в довоенное военное и послевоенное время.

Самые тёплые и светлые воспоминания этих лет – о бабушке (по линии матери).

Евдокия Васильевна Огиевская принадлежала к известному роду огиевских (учёных, литераторов, просветителей). И всю свою жизнь проработала учительницей в селах Кролевецкого района.

По наследству ей перешел большой участок земли (около 4 га) с садом и домом.

Семья была дружная. Все жили в одном доме, но беды не обошли их стороной.

Рано умер дедушка, сгорел дом, и семья долгое время вынуждена была жить в сарае.

Принимая во внимание работу бабушки в качестве учителя, комитет бедноты постановил: дом-кухню для откорма скота местного помещика Груздинского разобрать и перенести на усадьбу бабушки.

Так появилась маленькая хатка из двух небольших комнат с земляным полом и соломенной крышей.

Здесь я и родился и жил до 8 лет.

Несмотря на жизненные трудности, бабушка не теряла присущего ей жизнелюбия, оптимизма и доброты к людям.

Иногда зимой бабушка ездила в Ростов к родственникам. Возвращалась всегда с детскими книгами, устраивалась с детьми на лежанке и принималась за чтение привезенных книг.

Самые яркие воспоминания детства – корова Райка с красивым колокольчиком на шее и немецкая оккупация.

Валдайский колокольчик 1813 года семья хранит по сей день. Он оказался причастен не только к Райке, но и к моему предку – офицеру. После войны с Наполеоном он вернулся из Парижа на бричке под звон этого самого колокольчика.

Моя бабушка Евдокия Ивановна принадлежала к старинному роду украинских просветителей, участвовавшему в выкупе из крепостной кабалы Тараса Шевченко.

После революции, в 1922 году, успешно прошла проверку на лояльность новому режиму. В знак признания ее заслуг по обучению крестьян грамоте комбед оставил бабушке земельный надел в пять гектаров, который ей достался от деда. И этот надел переходил в нашем роду из поколения в поколение. До 1960-х годов я успешно пас на нем корову.

Да, мое детство начиналось с войны и с коровы. Корову звали Райка. Она была у нас кормилицей. На шее у нее всегда болтался колокольчик. Колокольчик как колокольчик.

А года четыре назад мы с женой, приехав на родину, совершили открытие.

Нашли коровий колокольчик в сарае и рассмотрели надпись:

"Валдайский колокольчик. 1813 год. Кого люблю, того дарю".

С этим колокольчиком мой прапрапрадед, участник Отечественной войны 1812 года, приехал домой из Франции на бричке, запряженной лошадьми. За боевые подвиги государь пожаловал ему поместье.

Продолжает Ираида…

Когда просматриваю в интернете материал, посвященный Н. А. Макаровцу, почему-то ничего не нахожу, относящегося к его детству, кроме приведенных выше, им же рассказанных историй.

И вот, наконец, я поняла истинную причину этого.

Всю жизнь Николай Александрович был связан с работами, имеющими гриф секретности. Поэтому никогда и ничего о своей работе, а заодно и о себе он не рассказывал и не публиковал.

И только, в последние годы, когда о многом стало возможным говорить «вслух», стали широко освещать в печати всё, что касается деятельности Н. А. Макаровца.