полная версия

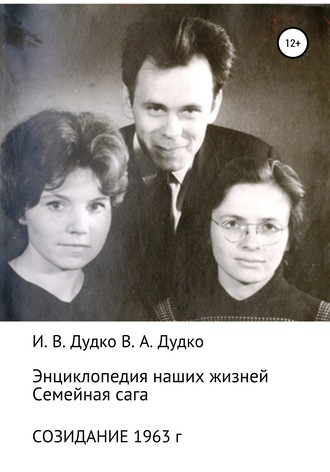

полная версияЭнциклопедия наших жизней. Семейная сага. Созидание. 1963 год

Тем не менее, было бы неправильно, если бы мы вообще ничего не рассказали об этом уютном украинском городке и его истории.

Часть 1

Кролевец

ГОРОД КРОЛЕВЕЦ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

На фотографии улица Кролевца, типичная для шестидесятых годов, когда мы в нем бывали.

Название города Кролевец включает в себя часть польского слова «кроли», что переводится как «король». По легенде его и основал польский король, который приехал в дикую местность на охоту. Тогда еще, в начале 17 века, эти территории были под владениями Польши. Во время охоты, короля застал дикий кабан, но польского обладателя спасла местная охрана. В знак благодарности в этом же месте он основал Кролевец.

Кролевец – районный город, расположенный на севере Украины, на левом берегу реки Реть. За годы существования насобирал немало архитектурных памятников и достопримечательностей, вырастил много талантливых людей, которые прославили город своими достижениями.

Первые упоминания о Кролевце появились в летописях 1638 года. По некоторым источникам, город был основан в 1601 году. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что ранее на этой территории было поселение Зартый, которое существовало с 1160 года.

В кролевецком крае открыто более 30 памятников архитектуры, в которые вошли стоянки и городища бронзового и железного периода, неолита и Киевской Руси.

Город стремительно развивался благодаря расположению на перекрестке торговых путей из Киева в Москву. В 1618 году поселение вошло в состав Польши, в 1632 году был назначен статус уездного города. Позже, в 1644 году, королем Владиславом IV, ему было предоставлено магдебургское право.

После Национально-освободительной войны 1686 года, Кролевец вошел в состав России.

После Национально-освободительной войны 1686 года, Кролевец вошел в состав России. В 1730 году город стал центром Кролевецкой протопопии. Большую роль сыграла Крестовоздвиженская ярмарка, на которую съезжались купцы из разных уголков Европы: Польши, Пруссии, России. К концу 18 века Кролевец постепенно начал терять торговое значение.

В июне 1782 года город учредил свой герб, элементы которого свидетельствует о славе и развитой торговле. В этом же году Кролевец получил статус уездного центра.

Местные жители традиционно привыкли называть город Кролевец с ударением на первой букве «е», исходя из польского произношения.

В определенные периоды город трижды посетили монархи Речи Посполитой и России: король Ян II Казимир в 1664 году, императрица Елизавета Петровна в 1744 году и император Николай I в 1840 году.

Кролевец часто называют городом ткачей. В городе имеется музей Кролевецкого ткачества. Музей Кролевецкого ткацтва, открыт в усадьбе Огиевских в 19.11.2011 года.

Усадебный дом помещиков Огиевских в Кролевце известен тем, что в нем останавливался поэт Т. Шевченко. В 1859 г. он в последний раз возвращался из Киева в Петербург. Посетив своих друзей Лазаревских в с. Гыривка (ныне Шевченко) Конотопского повета, он заехал с ними в Кролевец, где жила сестра Лазаревских Г. Огиевская. Здесь в 1859 году остановился на ночлег великий поэт Т. Шевченко. Переночевав, он отправившись дальше, в Глухов.

На память о себе он посадил перед домом Огиевских грушу.

Дом Огиевских сохранился в первоначальном виде. В 1964 установлена чугунная мемориальная доска.

В Музее кролевецкого ткачества, размещённом в усадьбе Огиевских представлены знаменитые на весь мир кролевецкие рушники от XIX до XXI века, вышиванки и ткацкие станки.

Ткачеством в Украине занимаются с давних времен. Традиции сохранились и до сегодняшнего дня. И что характерно, полотна изготавливали на старинных ткацких станках вплоть до середины 20 века. История музея Место для музея выбрали не случайно. Во время раскопок нашли ткацкие инструменты, которыми пользовались в 5–7 веках.

Становление и развитие Кролевца и района в советский период состоялось во многом благодаря первому секретарю Кролевецкого райкома Компартии Украины, Герою Социалистического Труда, Додакову Ивану Акимовичу. На здании районной администрации, в котором работал И. А. Додаков, установлена мемориальная доска.

Кролевец – центр района Сумской области. Население по состоянию на 2015 год – 23404 человек.

Город поделен на несколько местностей и хуторов:

Андреевка

Гончаровка

Дуливка

Загребелля

Кашукивка

Козин

Кудрявый хутор

Подолове

Совхоз

Шанхай

Объекты социальной сферы:

Детские сады

Школы

Музыкальная школа

Гимназия

Детские дома внешкольного занятия: Юных техников, туристов, натуралистов, и др…

Высшее профессионально-техническое училище (ВПУ-23)

Филиал Глуховского педагогического института Довженко

Две гостиницы

Центральная районная больница

Центральная районная библиотека

Три дома культуры (Центральный районный, Андреевский и Подоливський).

Кролевецкий районный краеведческий музей [5]

Стадион "Спартак"

В городе на ул. Свердлова 33, находится – районный краеведческий музей.

Краеведческий музей небольшого города Кролевец в Сумской области – это одна из небольших, но отличительных достопримечательностей. Он был реорганизован в 2000 году из уже существовавшего музея истории. Расположен он в центре города в старинном одноэтажном доме, построенном еще в 19 веке.

Там представлены археологические находки от времени неолита к Киевской Руси, вещи домашнего обихода, фотографии, материалы о выдающихся людях Кролевца.

Кролевец – родина одного из первых украинских этнографов Григория Калиновского, который еще 1777 издал в Санкт-Петербурге книгу -

"Описание свадебных Украинских простонародных обрядов, в Малой России и в Слободской Украинской губернии, также и в великороссийских слободах, населенных малоРоссиян, употребляемых, сочинённое Григория Калиновского, армейский пехотных полков, состоявшим в Украинской дивизии, прапорщиком".

В XIX веке город посетили и поделились впечатлениями о нем в своих произведениях русские писатели Иван Аксаков и Николай Лесков.

1845 года в городе жил Тарас Шевченко, здесь он писал портрет Иосифа Федоровича Рудзинский. Возвращаясь из Украины в Петербург, Шевченко 25 августа 1859 вместе с Федором Матвеевичем Лазаревским заехал в Кролевец к его сестре Глафиры Матвеевны Лазаревской-Огиевских. Утром 26 августа поэт покинул город, с Огиевских никогда не виделся, но прислал ей на память «Кобзарь» с автографом.

За годы в городе не раз бывала писательница Марко Вовчок, записывала народные песни и пословицы.

В городе родились: ученый-лисознавець, один из основателей лесной опытной дела в России Василий Огиевский, дерматовенеролог и один из организаторов медицинского отделения при Высших женских курсах в Киеве Сергей Томашевский, известный педагог Тимофей Лубенец, всемирно известный художник-авангардист Олекса Грищенко, выдающийся украинский переводчик Николай Лукаш и другие.

В Кролевце родился, жил и творил украинский советский писатель Панас Кочура, более 45 лет прикованный болезнью к кровати.

В городе жил и работал заслуженный врач Украины, признанный хирург, почетный гражданин Кролевца Пантелей Салий. В 1999 году на стене Кролевецкой районной больницы установлена мемориальная доска в его честь, и в 2006 году названа одна из улиц Кролевца его фамилией.

А теперь в историю Кролевца Николай Александрович Макаровец вписал и своё имя.

Уроженцы города Кролевца:

Арденс (Апостолов) Николай Николаевич – российский литературовед, журналист, педагог

Белинский Яков Львович – русский поэт

Виноградов Григорий Аркадьевич – Герой Советского Союза

Грищенко Алексей – украинский и французский художник, писатель, искусствовед

Гурштейн Аарон Шефтелевич – историк литературы на идиш

Житченко Василий Андреевич – украинский бандурист

Иванченко Иван Семенович – украинский советский поэт

Кочура (наст. Кочур) Панас – украинский советский писатель

Лубенец Тимофей Григорьевич – педагог, деятель народного школы

Лукаш Николай Алексеевич – выдающийся украинский переводчик

Макаровець Николай Александрович (род. 1939 г.) – выдающийся русский конструктор военной техники, Герой России

Михайлов Константин Николаевич – пианист и педагог, ректор Киевской консерватории в 1922–26 годах

Огиевский Василий Дмитриевич – русский лисознавець

Омельченко Федор Захарович – патоморфолог, профессор

Рево Михаил Васильевич – микробиолог

Редькин Андрей Петрович – почетный академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда;

Самусь Николай Данилович – украинский писатель, литературовед

Скубачевський Глеб Семенович – конструктор авиационных двигателей, профессор

Томашевский Сергей Петрович – выдающийся дерматовенеролог

Цымбал Василий Тимофеевич – Герой Советского Союза, главный старшина, командир отделения 386-го Отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота.

Через Кролевец проходит Юго-Западный железнодорожный путь, поэтому здесь создана станция железнодорожной ветки Киев – Москва.

По окраине города проходят дороги: Е101, М02 (Москва – Калуга – Брянск – Глухов – Киев).

Работает междугородное и пригородное автобусное сообщение.

Ранее действовал аэродром сельхозавиации, сегодня прекратил деятельность.

Но кроме одного раза, когда мы вместе собирались поехать в отпуск, мы в Кролевец приезжали на машине.

Часть 2

Дом Рудзинских

От наших посещений Кролевца у нас осталось впечатление скорее, как от тихого спокойного города, без особых многочисленных многоквартирных домов. Много улиц с обычными деревенскими домами, сзади которых пристроились небольшие украинские садики и огороды.

На то, что это на самом деле очень древний город указывают находящиеся на окраине города и в близ лежащих селениях – старинные усадьбы, которые в настоящее время являются памятниками архитектуры.

Сохранился усадебный дом кролевецких дворян Рудзинских, построенный в 1820-х гг. на юго-восточной окраине города, у старой дороги на Глухов.

Дом выполнен в архитектурных формах позднего провинциального классицизма, с некоторым влиянием романтизма.

Изящная одноэтажная усадьба дворян Рудзинских возводилась в 20-е годы 19 века. Стены и перекрытия сложены из дубового бруса, декорированный оштукатуренной лепниной, выполнен в стиле позднего провинциального классицизма с элементами романтизма.

В интерьерах частично сохранился первоначальный декор, в частности, лепная розетка на потолке.

Предполагается, что в 1845 г. здесь побывал Т. Шевченко (сохранился датированный этим годом портрет И. Рудзинского, выполненный Шевченко). Последним владельцем был В. Рудзинский, участник освободительного движения начала XX в. В советские времена здесь разместили клуб, затем школу. В 1960-х гг. на базе усадьбы был создан детский санаторий. Сейчас здание отреставрировано, находится в частной собственности.

Часть 3

Комплекс Спасо-Преображенской церкви

В Кролевце есть единственный сохранившийся храм – Спасо-Преображенская церковь. Построена в XVIII в. Раньше на этом месте стояла деревянная церковь, построенная в 1714 году. По прошествии 60 лет она сгорела. Тогда на ее месте начали строить каменный храм. Деньги на его строительство дали местные дворяне. Колокольня при этом оставалась деревянной до 1836 года.

Архитектурный комплекс состоит из трех каменных сооружений – безбанной церкви, дома священника и стены вокруг церковного двора с вратами. Содержится на повышенном левобережье р. Реть, на периферии исторического средместия Кролевца в местности, которая называется Довгаливкой (ул. Шевченко, 8), среди одноэтажной усадебной застройки.

Трапециевидный в плане церковный участок расположен возле пересечения двух улиц. Церковь поставлена так, чтобы ее баня запирала перспективу улицы. В течение XIX ст. этот комплекс играл композиционную роль градостроительной доминанты, второй за значением после городского собора.

После разрушения в 1930-х гг. колокольни и церковной бани комплекс потерял свое композиционное значение, а после построения в 2000 г. новой колокольни – в известной степени повернул его.

Деревянная Спасо-Преображенская церковь на предместье Довгаливци известна с 1714 г., в частности и тем, что здесь были похоронены родители уроженца Кролевца, митрополита Тобольского (с 1702 г.) Филофея Лещинского – православного миссионера и просветителя Сибири, который строил там церкви и монастыри, учреждал школы и госпиталя.

Проезжая в 1716 г. через Кролевец, Ф. Лещинский подарил этой церкви Евангелие московской печати 1693 г.

Эта церковь сгорела 6 мая в 1775 г. На ее пожарище в 1778 г. заложен одноименный каменный храм, который построили на средства местных дворян Павла и Даниила Бутовичив, Якова Грановского, а также парафиального священника Максима Федоровича. Церковь освятили в 1782 г. Рядом с ней стояла деревянная колокольня. Черниговский губернатор, осматривая Кролевец 23 июня в 1839 г., «нашел колокольню весьма ветхой и приказал сломать ее».

Каменная колокольня была построена к западу от церкви, отдельно от нее, в 1865–1872 гг. по проекту, проработанным архитектором Ивановым в 1863 г. Она была трехъярусной, решенной в архитектурных формах, которые являются контаминацией позднего классицизма с «Тоновским» российско-византийским стилем. Нижний ярус широкий, тридольний. Посередине устроен проход на территорию церкви, с обеих сторон – вспомогательные помещения. Их окна оформлены характерными наличниками с разорванными сандриками. Второй ярус – четверня, арочные отверстия какого фланкованные спаренными пилястрами тосканского ордера. Третий ярус – восьмерик, увенчанный граненой баней сферических очертаний с маковкой.

В 1849 г. церковь перестроили и значительно расширили по проекту, проработанному архитектору Малининим в Строительной экспедиции Черниговского губернского правления и конфирмуемому императором Николаем I в 1848 г. В 1872 г. в расширенной церкви был устроен боковой алтарь во имя иконы Казанской Божьей Матери. В конце XIX ст. к западному фасаду пристроен низенький входной тамбур в виде граненой ротонды.

В 1904 г. в северо-западном углу церковного двора построили одноэтажный деревянный, обложенный кирпичом дом священника. В середине XIX ст. вся территория комплекса была окружена массивной кирпичной стеной с вратами и калиткой.

В течение 1930–1933 гг. церковь была закрыта, разрушена баня, колокольня (сохранились только фундаменты) и частично – стена. Служба Божья в храме возобновлена во время немецкой оккупации в 1942 г. В настоящее время церковь используется за прямым назначением, а прежний дом священника – как дом причту и просфорня. В 2000 г. по инициативе местной власти колокольню отстроили в очень приблизительных архитектурных формах.

Комплекс Спасо-преображенской церкви, невзирая на разновременность сооружение зданий, потери и перестройки, отмечается художественным единством, типологической уникальностью и имеет высокую историко-архитектурную и историко-мемориальную ценность как единственная сохраненная в Кролевце церковь, к тому же связанная с семьей выдающегося церковно образовательного деятеля Филофея Лещинского.

Комплекс включен в Свод достопримечательностей истории и культуры Украины (том «Сумская область»), поставлено на государственный учет как достопримечательность архитектуры и градостроительства местного значения с охранительным № 273 – См.

Часть 4

Синагога

Каменное двухэтажное здание содержится на перекрестке улиц Чехова и Советской в историческом предместии среди двухэтажной квартальной застройки. Причелком выходит на красную линию улицы Советской, челом обращен в небольшой двор. Играет роль архитектурного акцента.

Синагога или молитвенная школа построена еврейским обществом Кролевца в 1860-х гг. Первобытно была одноэтажной. В конце XIX ст., когда количество еврейского населения города выросло и две городских синагоги стали тесноватыми, был надстроен второй этаж и пристроена лестничная клетка. В середине XX ст. пристроили еще одну лестничную клетку с юга, а также сделаны разнообразные пристройки хозяйственного назначения. Во второй половине XX ст. в здании содержалась детская музыкальная школа.

Синагога в Кролевце – редкая достопримечательность культового строительства одной из национальных меньшинств, что издавна жила на Левобережной Украине.

Здание включено к Своду достопримечательностей истории и культуры Украины (том «Сумская область»), поставлено на государственный учет как достопримечательность архитектуры и градостроения местного значения с охранительным № 271-См.

Часть 5

Церковь Покрова Богородицы

Много достопримечательных мест находится и в окрестностях Кролевца.

Практически в каждом селе сохранились церкви.

Если кому-то придётся на машине проезжать по те местам, рекомендуем посмотреть в селах, близлежащих к Кролевцу сделать остановку и посмотреть на эти архитектурные памятники старины.

В селе Антиповка находится комплекс церкви Покрова Богородицы и церковно парафиальной школы.

Комплекс, расположенный в центре села, отмечает место старинного общественного центра. Состоит из двух каменных сооружений: школы, которая челом выходит на главную улицу, и церкви, поставленной на разветвлении этой улицы. Комплекс является архитектурным акцентом среди усадебной одноэтажной застройки.

Крещатая безбанная церковь стоит на повышении, выходя северным фасадом на ось главной улицы. В настоящий момент, в результате потери бани, церковь не играет роли архитектурной доминанты.

Каменная церковь была заложена в 1829 г. на месте древнего кладбища, где с 1691 г. стояла деревянная церковь св. Козьми и Дамиана. Средства на строительство предоставили местный казак Лукьян Федченко, помещик Михаил Бутович и священник Христофор Вербицкий. Возводилась она по «образцовому проекту № 5» из «Собрания планов, фасадов и профилей для строения каменных церквей», в проработанном 1824 г. петербуржскими архитекторами Авраамом Михайловым и Иосифом Шарлеманем. Этот проект доработали в Строительной экспедиции Черниговского губернского правления: сторона подкупольного квадрата была уменьшена на 2 м, крестовые своды рамен заменены на цилиндровые, стены устроены сплошными, без ниш в интерьере. Строительство церкви завершено, ориентировочно, в 1834 г. (этим годом датированы первые метрические книги). Есть сведения об освящении этой церкви в 1843 г.

Церковь была крещатой, одинбанной, с колокольней на западном фасаде. Баня обвалилась в 1937 г. после того, как была разломана колокольня. Служба в закрытой советской властью церкви возобновлена в 1942 г. во время немецкой оккупации и с того времени она используется за прямым назначением.

В настоящий момент церковь пятидольная, симметричная относительно двух взаимно перпендикулярных осей. Прямоугольные рамена очень коротки, перекрыты цилиндровыми сводами. Широкие полукруглые подупругие арки с помощью сферических треугольных пандативов несут цилиндрового подбанника. В настоящее время подбанное кольцо зашито плоским деревянным потолком.

Образ храма суров и лапидарен. Доминирует нерасчленяющая гладь белых потинкованых стен, которые оживляются тонко профилируемым карнизом венчания и мотивом переработаного палладианского окна в плоскости каждого причелка, который увенчивается пологим треугольным фронтоном. Входы к церкви в настоящий момент устроены из северного и южного фасадов, перед ними – тамбуры. На западном фасаде арка прохода была замурована после уничтожения колокольни; теперь там устроены окна.

Интерьер декорирован разнообразнее, чем фасады. Пилоны отделены от арок энергично профилируемыми многообломными карнизными тягами (группами). Такой сам группа проходит в основе подбанника над пандативами. Стены потинковано и побелено. Частично сохранились масличные рисунки середины XIX ст.: на пандативах в овальных обрисовках – Евангелисты; на стенах и пилонах – сюжетные многофигурные композиции, каждая из которых взята в отдельную прямоугольную или арочную орнаментируемую рамку: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Несения креста» и тому подобное. Иконостас историко-художественной ценности не имеет.

Покровска церковь в Антиповке является редкой на Сумщине архитектурной достопримечательностью позднего классицизма, связанной с типичным проектированием петербуржских архитекторов. она обнаружена и обследована автором в 1990 г., включено к Своду достопримечательностей истории и культуры Украины (том «Сумская область») и поставлено на государственный учет как достопримечательность архитектуры и градостроения местного значения с охранительным № 275-См.

Часть 6

Церковь Петра и Павла

Г. Белополье. Село Литвиновичи. Церковь Петра и Павла

Петропавловская церковь.

Дата постройки: 1889. Архитектор: В. Н. Немкин. Адрес: Украина, Сумская область, г. Белополье.

В селе Литвиновичи находится церковь святых Петра и Павла

Деревянная церковь стоит в центральной части села на краю застройки.

Размещенная на городище времен Киевской Руси, которая является мысовой частью высокого коренного правого берега р. Клевень при впадении в нее р. Воргол.

Благодаря низинной левобережной заводи и размещению в зоне наивысшей композиционной активности церковь первобытно была очень импозантной градостроительной доминантой, хорошо проглядываясь как среди одноэтажной усадебной застройки села, так и из луговой заводи – из расстояния до 3 км.

В самом давнем описании села Литвиновичи в 1654 г. упомянули деревянную Петропавливску церковь. В 1770-х гг., когда село принадлежало правителю тогдашней Малороссии генерал-фельдмаршалу графу П. Румянцеву-Задунайському, на месте старухи построили новую деревянную церковь. После того, как она обветшала, на ее месте в 1902 г. свели новую деревянную крещатую в плане одноверхую церковь с колокольней в традиционных формах «епархиального стиля».

В 1930-х гг. церковь закрыли и переделали под сельский клуб. При этом разрушили церковную баню и верхний ярус колокольни, в результате чего здание потеряло композиционную роль градостроительной доминанты. Из 1941 г. здание начало использоваться за начальным назначением. в 1959 г. церковь опять закрыли.

В 1990 г. здание вернули церковному обществу, которое сделало в ней ремонт.

Петропавловская церковь в Литвиновичах, невзирая на потерю венчания, является ценной достопримечательностью церковной деревянной архитектуры начала XX ст., украшением очень характерного ландшафта. Она сохранила свой композиционный потенциал и после возобновления завершений может опять вернуть себе роль важнейшей градостроительной доминанты. Включена к Своду достопримечательностей истории и культуры Украины (том «Сумская область») и поставлено на государственный учет как достопримечательность архитектуры и градостроения местного значения с охранительным № 276-См.

Нашли ещё один источник информации, рассказывающий об этом храме…

Источник: http://bilopillya-pravoslav.io.ua/s78754/petropavl…

Автор: Зарко Юрий. Историк-краевед. г. Белополье

Наиболее богатую среди белопольских храмов историю имеет церковь в честь Святых апостолов Петра и Павла, которая, к счастью, сохранилась до нашего времени.

Так как этот храм находится в на территории древнего поселения «Крыга», которое намного старше Белополья, то с уверенностью можно сказать, что храм был построен задолго до основания города. (1672 г.)

Известно о вышеуказанной церкви следующее: В 1670–72 г. в селе Крыга был построенный казацкий храм. В ревизской переписи 1732р. на месте Петропавловского храма показан храм Святой Троицы.

Первый же храм в честь Апостолов Петра и Павла был построен атаманом – Иваном Зарецким. Место, где находился этот храм, неизвестно. Метрические книги храма начинались с 1751 г., а исповедные с 1754 г..

В 1800 году отправляли службу в церкви священники Иоанн Клепальский и Симеон Клепальский, диаконом был Иван Клепальский, а пономарем Алексей Сопухин.