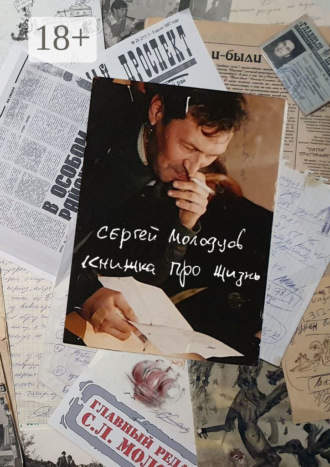

Полная версия

Книжка про жизнь

Правильный племянник внимал этим речам, чихал от «Беломора» на кухне, и всё больше укреплялся в мысли о том, что хочет быть (когда вырастет) именно журналистом… Потому что на этой кухне звучали песни Окуджавы, стихи Галича и непонятные слова «ГУЛАГ», «Стругацкие» и «Роберт Шекли». Потому что приходили удивительно добрые люди, от которых веяло не только портвейном, но и непередаваемым духом НАСТОЯЩЕГО.

ЖурФак

Закончив школу, я подал документы на факультет журналистики Уральского университета. И, к всеобщему удивлению (конкурс тогда был просто безумный!) – поступил. Правда, на дневном отделении проучился недолго – один курс. Ведь в ушах всё ещё были кухонные разговоры дальневосточных диссидентов, а в вузе учили истмату и диамату.

Я перевелся на заочное отделение, успешно ушел в Советскую Армию (где к мизерному солдатскому пособию добавлял гонорары за заметки, которые писал для местных многотиражек). Выпускал бравые боевые листки, тайный самиздатовский альманах (в Армии тогда тоже служили диссиденты) и мечтал о грядущих переменах.

Тут Горбачев провозгласил ГЛАСНОСТЬ!!! И я понял, что моё время пришло.

Я демобилизовался и поступил на работу в прогрессивную молодежную газету «На смену!» города Свердловска. В ночь с 19-го на 21-е августа 1991-го года я дежурил по номеру. Мы звонили Ельцину и Бурбулису, объявляли сухую голодовку (пили коньяк в кабинете редактора и дежурили в типографии, чтобы ГКЧП уральского масштаба не «рассыпало» наш тираж). Потому что только наша газета опубликовала тогда обращение Президента России к народу.

Царь, кости, рынок и свобода

Эйфория быстро закончилась. Свобода слова и распад СССР почему-то не принесли радости. В Екатеринбурге (в который спешно переименовали Свердловск) откопали останки расстрелянной семьи Николая 2-го, цены на всё выросли в десять раз, зарплату в редакции стали выдавать чеками «Россия»…

Я сменил много газет и журналов. Был спецкором, редактором, каким-то там координатором отдела новостей. Меня приняли в Союз Журналистов, мне вручали премии за циклы статей, я вел спецкурс на журфаке и читал лекции. Ездил на стажировки в Европу, где выучил разговорный английский, мои статьи опубликовали СМИ Ирландии, Дании и США.

Свобода и рухнувший железный занавес (гонорары в валюте) компенсировали бардак, царивший тогда дома. Я вновь и вновь вспоминал слова дяди о черной работе и о том, что журналистика – не профессия. Потому что к этому времени они обрели новый смысл.

Профессия – репортер

В том, о чём я написал, есть лукавство. Журналистика – это, действительно, не профессия. Это некий дар. Сегодня можно пройти несколько тренингов, закончить пару-тройку курсов и получить «диплом установленного образца».

Но на самом деле – журналист – это почти диагноз. Оказаться раньше всех в эпицентре событий, «встать на уши», но передать информацию в редакцию, написать так, чтобы читатель вырезал из газеты твою заметку, и она пошла по рукам – это кайф!

Можно получить крутой диплом, можно «отстажироваться» в самых престижных западных изданиях, можно, в конце концов, отпиариться на каких-нибудь выборах за большие деньги.

Это, друзья мои, не журналистика. Если вы хотите выбрать «делом всей жизни» самую странную профессию – репортера, забудьте о романтике и славе. О тренингах и семинарах. Просто напишите маленькую заметку о том, что волнует вас, ваших близких, соседей, бабушек на лавочке. И перечитайте её. Цепляет? Хочется дочитать от заголовка до конца? Не важно, что под ней не будет вашей фамилии? Тогда вперёд! Тогда – это ваша профессия. Вы – избранные!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Как любой нормальный человек, я стараюсь свести к минимуму свои контакты с правоохранительными органами. Но получается это не всегда. Правда, после каждого такого соприкосновения с представителями закона, у меня остаются не только негативные воспоминания. Все-таки, как ни крути, а это – приключение. И потому всегда есть о чем рассказать в компании. Тем более, что истории почему-то получались действительно презабавными.

Белая шапка

Работал я в те давние застойные времена в секретном НИИ в качестве аппаратчика опытных установок второго разряда. Второй разряд был у меня, а не у этих установок, разумеется. И, хотя на первый взгляд кажется, будто второй разряд – это нечто очень высококвалифицированное, на самом деле – ниже разрядов практически не бывает. А самое крутое – это восьмой разряд, как ни странно.

Оказался я в НИИ почти случайно: там давали бронь от армии, так что выполнение интернационального долга в Афганистане на какое-то время отодвинулось. «Альтернативная служба» аппаратчиком заключалась в том, что я делал всю черную работу при исследовательском отделе. Меня приставили к молодому инженеру и велели во всем его слушаться. Секретный эксперимент, в котором я принимал активное участие, был не очень сложным. Страна нуждалась в пополнении запасов сухого и сгущенного молока, но отечественные установки имели не очень высокую производительность этих ценных стратегических продуктов. Государство решило потратить валюту на приобретение импортной установки старейшей французской фирмы, тщательно ее изучить и сделать собственную, но лучше. Наверное, в этом и состояла государственная тайна, благодаря которой меня не брали в армию…

В общем, в цехе поставили этакий блестящий космический корабль, приобрели огромный холодильник, завезли в него фляги с молоком и приготовили разные умные приборы. Моей задачей было просверлить в нужных местах установки дырочки, воткнуть в них термопары (такие теплочувствительные проволоки, соединенные с контрольно-измерительным прибором) и потом записывать показания аппаратуры в специальный журнал.

Мы заливали в недра установки молоко, включали ее и таким образом пытались понять, почему их агрегат работает лучше наших. Процесс шел круглосуточно, правда, результаты получались совсем не те, которых ждали. Французская установка все время барахлила, выдавала на выходе какую-то дрянь, мало похожую на сгущенное и сухое молоко. Причин было две: во-первых, с молоком в стране была напряжёнка, поэтому все, кому не лень, отливали из наших фляг молоко для своих семей, разбавляя оставшееся водой из-под крана. Во-вторых, просверленная в нескольких местах заграничная машина уже не была полностью герметичной, отчего работать полноценно и качественно, естественно, не могла…

– Вот она, хваленая импортная техника, – с ухмылкой говаривал инженер. Впоследствии, кстати, он стал генеральным директором НИИ.

Но причем тут милиция? Да притом, что работали мы в три смены, из-за чего очень часто я возвращался домой глубокой ночью. Вот в одно из таких возвращений я и столкнулся в первый раз с бдительными сотрудниками внутренних дел.

Шел я обычно коротким путем, через детский парк. В нем и напоролся в двенадцатом часу ночи на патруль. У меня спросили документы. А откуда ж у меня документы? Пропуск я сдавал на проходной, паспорт хранил дома. О чем и поведал милиционерам. Их это не убедило.

– Придется вас задержать.

– За что? – удивился я.

– Подозрительный вы какой-то. И очень похожи по приметам на разыскиваемого преступника.

– Чем это я похож на преступника? – еще больше удивился я.

– Шапка у вас белая и джинсы… И по парку ночью разгуливаешь.

Шапка у меня действительно была выдающаяся: я собственноручно сшил ее из трех заячьих шкурок, подаренных мне знакомым таксидермистом. Они не годились для изготовления чучел, потому что охотник, убивший бедных зверьков, не жалел патронов. Садист какой-то! А вот на шапку шкурки вполне годились. И я, провозившись дня три, сварганил себе пушистую ушанку. Но не думаю, что это была единственная во всем городе белая заячья шапка. Да и джинсы носил не только я. Но и эти аргументы не подействовали на патрулей, и меня отвели в отделение.

– Дайте я домой позвоню, – взмолился я, предчувствуя недоброе (ночь сидеть в камере не сильно интересно).

– Не положено, – коротко сказали борцы с преступностью.

– Так вам же тогда принесут мой паспорт, вы установите мою личность и отпустите!

У милиционеров, надо заметить, формальная логика почему-то не в чести. То есть любые логические доводы, которые им приводят, действуют на них с точностью до наоборот и вызывают едва скрываемое раздражение. В общем, они пошли готовить для меня камеру, а я остался с дежурным.

Дежурный увлеченно читал «Крокодил» и хихикал. Я отвлек его от этого занятия и рассказал смешной анекдот. Дежурному анекдот понравился до такой степени, что он его решил законспектировать. Я же, пользуясь благодушием, быстро снял трубку телефона у него на столе и позвонил домой. Телефон был занят. Я позвонил другу, сказав очень быстро: «Иди ко мне домой, бери мой паспорт и дуй в милицию!». А потом начал тянуть время. Сначала попросил бумагу и ручку, чтобы написать объяснение. Потом попросился в туалет, где издавал мучительные звуки, чтобы вызвать сочувствие у милиционеров и побыть там как можно дольше. Ну и, наконец, в отделение ворвался запыхавшийся друг с распростертым паспортом в руке.

– Вот! – сказал он.

– Что «вот»?! – удивились сотрудники райотдела.

– Его паспорт.

Через пятнадцать минут меня отпустили, слегка обиженно сказав при этом:

– Посидел бы до утра – и так бы разобрались. У нас теперь ни одного задержания…

Мне стало стыдно, что милиционеры зря провозились со мной, не достигнув на выходе результата. Теперь им придется снова бродить по ночным улицам в поисках правонарушителей. Но я быстро подавил в себе это малодушие и отправился длинным путем (не через парк) домой.

Белая собачка

На закате перестройки к нам в город приехал агитпоезд «Next stop Soviet» («Следующая остановка – Советы») с толпой скандинавских тунеядцев на борту. Они катались по всей стране, ломая таким образом «железный занавес», распивали водку и разрисовывали стены всяческими граффити. Редактор вызвал меня к себе в кабинет и сказал:

– Ты у нас по-английски говорить умеешь, поэтому пойдешь брать интервью у этих шведских хиппарей. Спроси, какого хрена им тут надо.

Из хиппарей я сумел побеседовать только с группой свободных художников из Копенгагена. Они на самом деле были свободными, то есть, безработными, поэтому и согласились с радостью отправиться в составе агитпоезда потусоваться в СССР. Поездка эта, разумеется, датчанам очень нравилась – везде их встречали, как родных, кормили, поили, заваливали всякими матрешками и поделками из самоцветов. Мы решили пойти попьянствовать ко мне домой, несмотря на возражения сопровождавшего их инструктора обкома комсомола. Я позвал друга-художника Аркашу и практиканта Илюшу (его папа гнал замечательные алкогольные напитки у себя в гараже).

У меня как раз шел затяжной ремонт квартиры, стены были в ободранных обоях, так что художникам я разрешил порисовать что-нибудь пацифистское на этих стенах. Они перемазались краской, изуродовали жилище до неузнаваемости какой-то хренотенью, названной ими «модерн арт» и упились вусмерть вместе с надзирателем. Пили-то мы, мягко говоря, самогон, так как талоны на водку у меня были давным-давно использованы, а валютных магазинов в городе практически не было, если не считать «Березку», работавшую до 19—00.

Короче говоря, я отписался для газеты про борьбу за мир и дружбу народов, забыл про своих гостей и спокойно жил обыденными заботами.

Но через несколько месяцев неожиданно получил приглашение посетить Данию в частном порядке. Вернее, в приглашении было сказано: «Для участия в фестивале молодежи „Сотрудничество за мир“», но в письме уточнялось, что это «липа» для упрощения процедуры получения визы..

Приглашение было на двоих – на меня и Аркашу. Мы назанимали денег у родных и близких, по знакомству выправили загранпаспорта, сгоняли в Москву в датское консульство, получили визы, купили билеты до Копенгагена и полетели.

В первый же день, когда гостеприимные художники после нескольких рюмок привезенной нами «Столичной» полностью вырубились, мы с Аркашей пошли прошвырнуться по вечернему Копенгагену. Настроение было приподнятым, на улицах сияли огни незнакомой нам буржуазной столицы, в карманах было по двести долларов у каждого. Вся эта благодать подвигла нас во все горло петь русские народные песни и чувствовать себя хозяевами жизни.

Недолго. Вскоре в одном из переулков возле нас притормозила полицейская машина. Полисмен что-то проговорил на датском языке и показал рукой на тротуар.

– Чего ему надо? – спросил Аркаша, который владел только русским языком.

– Хрен его знает, – ответил я, – похоже, он говорит, что нельзя ходить по проезжей части…

Мы сошли на тротуар, но полицейский не отставал. Он спросил по-английски что-то вроде: «Давно ли вы здесь гуляете?». Я, как мог, ответил, что, мол, не меньше часа. Тогда этот тип попросил нас сесть в машину и повез в полицейский участок.

Мы, конечно, струхнули: пьяные оба и вообще шляемся ночью в стране, законов которой не знаем. Да еще песни орем.

– В чем дело? – как можно более внятным голосом уточнил я в отделении.

– Взгляните на эти фотографии, – попросил полисмен, – не видели ли вы эту собачку, прогуливаясь по улице Рьесгаде?

Мы ошарашено посмотрели на изображенную в разных видах болонку и честно признались, что ничего подобного не встречали ни на Рьесгаде, ни где-либо еще. Полисмен извинился и проводил нас к выходу. Аркаша, которому все это казалось очень диким и нереальным, попросил меня выяснить у стража датского правопорядка, зачем он разыскивает жучку, и не прибить ли ее на всякий случай, если она попадется нам на обратном пути.

– К нам поступило заявление от хозяйки этой собаки. Собака час назад потерялась во время прогулки, – объяснил полисмен.

– Серега, – впадая в транс, попросил Аркаша, – скажи ему, блин, что с их бы проблемами да к нам!

Потом еще пару часов мы искали дом нашего датского приятеля, полчаса будили его по домофону и час пересказывали ему удивительную историю, приключившуюся с нами. При этом не протрезвевший еще друг никак не мог понять, что же нас так потрясло в этой заурядной ситуации.

– А ты к нам не на агитпоезде приезжай, блин, – сказал Аркаша, – а просто так. И погуляй ночью по улицам! Тебе таких собачек покажут – перестанешь удивляться…

Белая горячка

В вытрезвителе мне довелось побывать (не поверите) всего однажды. И этот единственный случай тоже получился весьма забавным.

Молодежная газета, в которой некогда я несколько лет успешно трудился, решила отметить по-взрослому свое семидесятипятилетие. Откупили столовую Дома печати, затарились выпивкой под самое не хочу, пригласили губернатора и мэра, всех живых ветеранов, кучу нужных людей.

День выдался жаркий, самый разгар лета. Понятно, что все очень быстро допились до предпоследней стадии опьянения, были веселы и буйны. Группа старожилов «молодежки» решила проветриться на скамеечке возле Дома печати, покурить и поболтать о вечном. А мимо шли дружинники какие-то. На нас они, впрочем, никакого внимания не обратили, продолжив следовать по своему маршруту.

Какой дьявол дернул за язык одного из «стариков», до сих пор ни он, ни кто-либо другой объяснить не могут. Но только крикнул он в спину дружинникам следующее:

– Вот так вы охраняете порядок на наших улицах?! А тут пьяные в жопу мужики того и гляди все на хер разнесут!..

Дружинники обернулись, что-то сказали в рацию и стали караулить нас возле нашей скамейки. Мы же окончательно разомлели от выпитых напитков, солнце в зените притупило нашу бдительность и вообще способность здраво мыслить. Поэтому мы не ушли обратно в столовую для продолжения банкета, а с пьяным интересом стали докапываться до этих стражников, мол, что это вы, козлы, такое удумали?..

Конец был печален. Кто-то принес из помещения водки, мы приняли на грудь и по очереди стали терять контроль над собой. Очнулись мы все ранним утром в медвытрезвителе в двух кварталах от Дома печати. При этом на мне были джинсы с оторванной штаниной, чужие ботинки и футболка «Комсомольская правда» с бравым слоганом на спине «Мы удивляем каждый день!».

На мой вопрос работнику вытрезвителя, отчего это у меня такая странноватая экипировка, милиционер от души расхохотался:

– Белочка к тебе прискакала вчера. Не помнишь ничего? А вот на спине у тебя очень верно написано. Удивил ты тут всех…

После по отрывочным воспоминаниям коллег я составил примерную картину происшедшего. По вызову дружинников прибыли сотрудники милиции. Мы стали качать права, отказываться от госпитализации, угрожать неминуемой моральной расправой во всех средствах массовой информации. Я, как уверяют, возглавил этот отряд Сопротивления, требуя адвоката, зачитывания наших прав и созыва пресс-конференции.

Нас стали загружать в «коробки» и партиями вывозить подальше от глаз городского и областного начальства. Вот тогда-то и была порвана моя штанина, сорвана рубашка и потеряна обувь. Чьи туфли оказались на мне с утра – так и осталось тайной. А футболку «Комсомольской правды», оказывается, мне подарил перед самой моей отключкой тогдашний редактор местной вкладки в «КП».

Мы покинули трезвак с каким-то молодым сотрудником старейшей газеты, купили в киоске напротив по пиву, потом сели в скверик и выпили бутылку коньяка, оказавшуюся в моем рюкзаке.

– Какая все-таки у нас порядочная милиция, – сказал юноша. – Смотри – коньяк не забрала!

Его восторг улетучился через пару минут, когда он стал искать свой кошелек. Кошелька не было. По его утверждению, там была полученная накануне зарплата…

Белый град

В самый разгар гражданской войны в Югославии меня наградили бесплатной горящей путевкой к Адриатическому морю. Видимо, более здравомыслящий человек вовремя отказался от отдыха под прицелом автомата, а я, само собой, как-то не подумал, что во время военных действий загорать на пляже опасно.

Но на пляже я и не загорал. В Белграде нам сообщили, что вместо Дубровников, где сейчас слишком жарко и рвутся снаряды, мы едем в нейтральную Черногорию охотиться на фазанов. На горном курорте мы пили минеральную воду, стреляли из дробовиков ижевского производства по несчастным птицам, продавали на рынках водку, покупая на вырученные деньги виски…

Фазаны были слишком откормленными и с трудом взлетали над травой (на земле в них палить нельзя – это уже не охота, а циничный расстрел), поэтому птиц травили собаками, криками и выстрелами в воздух. Едва пара фазанов поднималась выше десяти метров, туристы всей толпой начинали по ним пулять. Повар потом долго матерился, выковыривая из тушек килограммы дроби (нашу «дичь» подавали нам же на «охотничий ужин»).

На обратном пути мы снова приехали в Белград. Утром нас ждал самолет Аэрофлота, а вечером все разбрелись по столице Югославии, чтобы сбросить оставшиеся динары и купить сувениры для родственников.

Мы с двумя молодоженами, совершавшими свадебное путешествие (добрые родители подарили им эту путевку на свадьбу, рассчитывая, вероятно, проверить чувства молодых в условиях гражданской войны на Балканах), пошли осматривать достопримечательности.

– А сфоткай нас на фоне этого красивого моста, – попросили молодожены.

Я взял их фотоаппарат, отошел подальше и стал щелкать. Через каких-то пару минут мне завернули руки, вдарили прикладом «Калашникова» меж лопаток и запихали в знакомый до боли «коробок» системы «УАЗ». В этом зарешеченном «луноходе» привезли меня в районную управу, обыскали, отобрали фотоаппарат и начали допрашивать на сербском языке. Я его, увы, понимал довольно плохо, хоть он и близок к славянским наречиям. Из всех вопросов я понял только один: «Зачем ты снимал стратегический объект – мост через реку Сава?». В общем, меня приняли за хорватского шпиона. В то время в Югославии вообще процветали шпиономания и стукачество.

Я попытался объяснить местным полицаям, что я есть советский турист, Горбачев, перестройка. Тогда меня перевезли в головную управу, в отдел по работе с иностранцами. Как приятно было ощущать себя иностранцем!

Там изъяли пленку, проявили, уничтожили, сняли мои отпечатки пальцев, вернули фотоаппарат и выдали справку «Филма излучена». Поздней ночью я покинул главную ментовку Белграда и отправился на поиски хотеля с аналогичным названием. Какой-то подвыпивший пожилой серб, понимавший по-русски, объяснил мне, как пройти к гостинице и даже немного проводил со словами: «Русские – плохо. Немцы – марки. Много платят. Хорошо».

В гостинице меня все потеряли. Руководитель группы связывался с советским посольством, молодожены рыдали по поводу утраченного фотоаппарата. Когда я пришел, выяснилось, что по местному радио уже сообщили в новостях про задержание хорватского шпиона… Думаю, этот конфуз добавил в тот вечер патриотизма сербскому народу.

ОСТРОВ ИРЛАНДИЯ

В кабинет к редактору молодежной газеты меня вызывали редко. И всегда – по какому-то особому случаю. Когда надо было поручить что-нибудь дурацкое или маловыполнимое. Скажем, освещение первомайской демонстрации, дежурство по номеру 31-го декабря, интервью с каким-нибудь иностранным гостем. Вот и на этот раз редактор вызвал меня к себе и сказал:

– Тут приезжают какие-то академики из Ирландии. Бери фотографа и дуй в аэропорт. Спроси, какого хрена им тут надо…

Он всегда примерно так ставил задачу. И еще был уверен (совершенно напрасно, между прочим), что я владею всеми языками мира. Хотя реально я лишь сносно изъяснялся по-английски, потому что учил его два года в армии. Но об этом в другой раз.

Мы с фотографом сели в редакционную «Волгу» и поехали в аэропорт. Там в зале интуристов намечалась пресс-конференция ирландских гостей. Их было двое: представитель Ирландской Академии наук и директор Бюро международных обменов Ирландии. Приехали они к нам для организации обмена учеными.

Мы все это отсняли-записали и вышли покурить с очаровательной директоршей этого «Exchange Bureau» Энн Конноли. Тут-то я и спросил для поддержания беседы:

– А вот почему бы вам не организовать обмен журналистами? Ученые – это хорошо. Но массовой аудитории было бы интересно узнать объективную информацию о наших странах из уст непредвзятых журналистов…

Энн нашла эту идею интересной. На том и расстались. Через месяц редактор снова вызвал меня в свой кабинет.

– Ты что там наплел ирландцам?! Тебя кто-то уполномочивал делать им предложения? Ты даже не член Союза журналистов, блин.

– А что случилось-то? – удивился я.

– А то и случилось: эта баба там у себя замутила проект, во всех газетах объявления дала и собрала группу добровольцев, которые рвутся в Союз писать репортажи. В общем, отступать некуда, ты заварил кашу, ты и расхлебывай. Иди в «Спутник».

«Спутник» – это бюро молодежного туризма такое. Там меня встретили недоброжелательно.

– Так это ты тут самодеятельностью занялся? Ты хоть понимаешь, что город у нас закрытый для иностранцев?! Нам разрешение на каждого по полгода приходится запрашивать. А тут – пятнадцать человек! Но дело даже не в этом. Сначала в Ирландию должна отправиться группа наших журналистов… За свой счет, между прочим. И все будут жить в семьях! То есть должны говорить по-английски. Ты найдешь столько журналистов?!

– Не знаю, – ответил я, – попробую. А сколько денег надо на поездку?

– До хера, – просто ответил директор бюро. – И еще нужно, чтобы у наших журналистов были приличные жилищные условия. Ирландцы тоже будут жить в семьях. Мы им предложили поселить всех в гостиницу, а они, суки, отказались. Ты себе представляешь ответственность? За ними же следить надо будет с утра до ночи!

Вот так и началась ирландская эпопея. Я обзвонил всех коллег, которые соответствовали этим требованиям хотя бы частично. Набралось четырнадцать человек. Со мной как раз получалось пятнадцать. Мы стали оформлять документы, и тут одного человека «зарубили». На него, оказывается, в КГБ было заведено дело за распространение произведений Галича в семидесятых годах (стоит заметить, что пластинки Галича уже вовсю легально продавались в магазинах) … В результате наша группа получилась меньше. Замену найти не удалось.

Шеннон

Перед поездкой всех нас собрали в «Спутнике» и стали промывать мозги. Мол, пить надо меньше, жить скромнее, экономить воду и беречь тепло. Все, дескать, там очень дорогое, не нужно ежедневно звонить по межгороду родным и заказывать на дом еду.

Затем, уже в аэропорту, нам раздали анкеты партнеров по обмену. То есть, наши анкеты были отправлены по факсу в Ирландию, где каждый выбрал себе того, кого хотел бы у себя принимать. Меня выбрала двадцатипятилетняя девушка по имени Аннет О'Мара, отчего все мои коллеги пришли в ярость: у них в анкетах были какие-то старые тетки и мужики.