Полная версия

Одесская антология в 2-х томах. Том 2. Этот город величавый был написан, как сонет… ХХ век

Санька прижался к стене.

– Мамиканян! – хрипло позвал кто-то сзади. И стало тихо, только ровно шагал прямо на солдат Мамиканян. Санька без дыхания смотрел вперед. Вот уж солдаты смотрят, один голову пригнул.

– Кто идет!.. Обзывайся! Стой! – солдат с винтовкой наизготовку: – Стой!

Мамиканян стал.

– Оружие есть? – обступили. Тащут! Тащут из-под бурки. – Стой! Из этого самого его!

Мамиканян черной доской стоял недвижно.

«Неужели?»

– Мамиканян!!! – заорал Санька, и заорала вся глотка на всю улицу, и в тот же момент грохнул выстрел и следом второй. Санька видел, как рухнул Мамиканян, и вся кровь бросилась в глаза, и Саньку несло вперед, чтоб врезаться, разорвать! – и вдруг нога запнулась, и Санька с разлету стукнул плечом в тротуар. И темней, темней становится в голове. И отлетел свет.

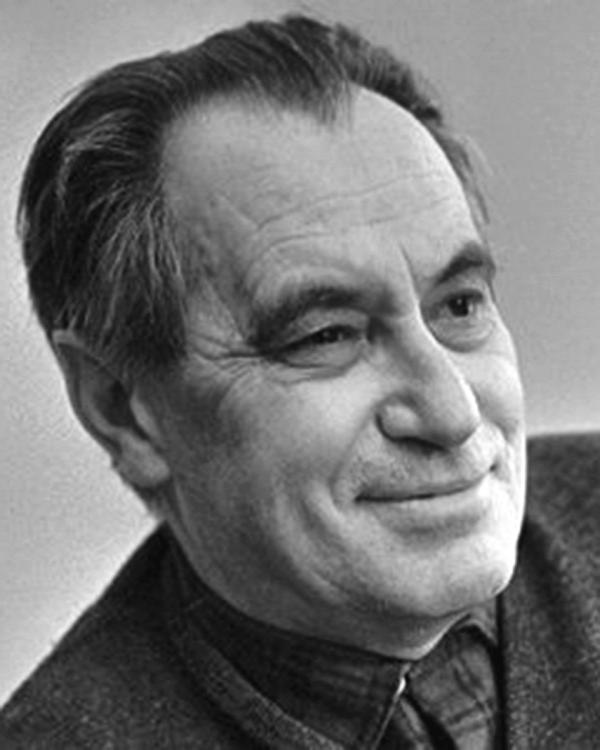

Валентин Катаев

(1897–1986)

Писатель, поэт, драматург. Родился в Одессе. Первая публикация – стихотворение «Осень» – появилась в 1910 г., а в 1912 г. были опубликованы первые рассказы. Дружба с Юрием Олешей и Эдуардом Багрицким положила начало знаменитому кружку молодых одесских литераторов. В 1915 г. вступил добровольцем в действующую армию, был дважды ранен. Во время Гражданской войны служил в Белой армии. Был арестован ЧК, но его спас его одесский друг чекист Яков Бельский. В 1921 г. Катаев переехал в Харьков, потом в Москву. Во время войны был военным корреспондентом. В 1955 г. основал журнал «Юность» и до 1961 г. был его главным редактором. Лучшие произведения созданы в последние десятилетия жизни. Это художественные хроники семьи, разрушенной жестоким веком революций и войн, обаятельные образы одесского детства и юности.

Разбитая жизнь, или волшебный рог Оберона

(главы)Замерзшее мореЗнакомое побережье было загромождено плоскими, довольно толстыми льдинами, светящимися на месте обломов зелено-голубым стеклом черноморской воды; сверху они были сахарно-белые, и по ним можно было шагать не скользя; но трудно было перелезать с одной вздыбленной льдины на другую; иногда приходилось садиться на поднятый край одной льдины, спуская ноги на другую, или же прыгать, упираясь одной рукой в обломанный край, на вид хрупкий, а на самом деле крепкий, как гранит. По этому хаосу нужно было идти довольно долго, прежде чем нога ступала на ровное поле замерзшего до самого горизонта моря. Впрочем, по этому на вид ровному ледяному пространству идти было нелегко: то и дело на пути попадались спаи между отдельными льдинами, небольшие торосы и рябь волны, внезапно схваченной морозом и превращенной в льдину.

До самого горизонта под ярким, холодным солнцем, сияющим, как ртутная пуля капитана Гаттераса, блистала нетронутая белизна соленого, крупно заиндевевшего льда, и лишь на самом горизонте виднелись иссиня-черная полоса открытого моря и силуэт вмерзшего в лед иностранного парохода-угольщика.

Под ногами гремел лед, давая понять, что подо мною гулкое, опасное пространство очень глубокой воды и что я шагаю как бы по гулкому своду погреба, мрачная темнота которого угадывалась подо мною в глубине.

Я помню скопления белых пузырьков воздуха, впаянных в толщу льда, напоминавшие ландыши.

Справа и слева выпукло белели ярко освещенные январским солнцем маяки – один портовый, другой большефонтанский – и маленький ледокол, дымивший у входа в Практическую гавань, напоминая знаменитый «Фрам» Фритьофа Нансена, затертый до самых мачт в арктических льдах, под нависшим над ним органом северного сияния. Надо всем этим синело такое яркое небо и стояла такая высокая, неестественная тишина и таким нежно-розовым зимним цветом был окрашен берег Дофиновки, безукоризненно четко видневшийся сквозь жгучий, хрустальный воздух, от которого спирало дыхание и мохнатый иней нарастал на краях верблюжьего башлыка, которым была закутана моя голова поверх гимназической фуражки, что четырнадцать градусов мороза по Реомюру казались температурой, которую немыслимо выдержать ни одному живому существу.

Однако вдалеке на ледяном поле кое-где виднелись движущиеся человеческие фигурки. Это были горожане, совершающие свою воскресную прогулку по замерзшему морю, для того чтобы поглазеть вблизи на заграничный пароход.

Лазурная тень тянулась от каждого человечка, а моя тень была особенно ослепительна и велика, переливаясь передо мной по неровностям ледяного поля и перескакивая через торосы.

Наконец я добрался до кромки льда, за которой в почти черной дымящейся воде стоял громадный темно-красный корпус итальянского угольщика с белым вензелем на грязно-черной трубе, вензелем, состоящим из скрещенных латинских букв, что придавало пароходу странно манящую, почти магическую притягательную силу.

Очень высоко на палубе стоял итальянский матрос в толстом свитере, с брезентовым ведром в руке и курил длинную дешевую итальянскую сигару с соломинкой на конце, а из круглого отверстия – кингстона с высоты трехэтажного дома непрерывно лилась, как водопад, вода из машинного отделения, оставляя на старой железной обшивке уже порядочно наросшие ледяные сосульки.

Итальянский матрос махал кому-то рукой, и я увидел две удаляющиеся к берегу фигурки, которые иногда останавливались и, в свою очередь, махали руками итальянскому матросу. За ними тянулся двойной лазурный след салазок, которые они тащили за собой.

Погуляв по кромке льда и налюбовавшись итальянским угольщиком, я отправился обратно. Солнце уже заметно склонилось к западу, за город, за белые крыши со столбами дыма, за синий купол городского театра, за памятник Дюку.

Мороз усиливался с каждой минутой. <…>

МузыкаМама держала меня за пухлую ручку, и таким образом мы дошли до ближайшего от нашего дома угла, где помещалась почтовая контора. Я еще никогда не заходил так далеко. В своем маленьком темно-синем пальтишке с золочеными якорными пуговицами я едва доставал до края маминой жакетки, обшитой тесьмой, так что в то время, как мама отправляла заказную бандероль, ничего особенно интересного в почтовой конторе я не заметил, если не считать крашеного железного сундука с двумя висячими замками и сильного запаха где-то за мамой дымно пылающего сургуча и отблесков его бурлящего багрового пламени.

На том же углу была будка, возле которой остановилась мама и, подняв вуаль с подбородка до носа, выпила стакан зельтерской воды, а я в это время держался за подол ее суконной юбки и, приподнявшись на носки, старался увидеть, что там делается в глубине будки, но ничего интересного не заметил, кроме двух стеклянных спаренных баллонов. В одном был красный, а в другом желтый сироп. И я попросил, чтобы мне дали попробовать. Но мама засмеялась и не позволила.

Пока она вынимала из своего черного муарового мешка, обшитого стеклярусом, маленькое портмоне, я смотрел вдоль улицы, несколько наклонно уходящей в беспредельное пространство каменного города, этого не совсем понятного для меня скопления домов, улиц и церквей с голубыми куполами.

Отсюда я не видел никакого движения, никаких признаков городской жизни, лишь чувствовал его по каким-то неясным для меня самого признакам.

В то время, помню, я заинтересовался новой оградой возле небольшого, одноэтажного домика почтовой конторы: эта ограда была сложена из новеньких, только что выпиленных брусков камня ракушника, причем бруски эти были положены через один, так что весь невысокий забор состоял как бы из прямоугольных пустот, перемежающихся с каменными брусками, в которых местами поблескивали морские ракушечки.

Через этот сквозной низкий забор легко можно было перелезть, и я уже собирался, отойдя от мамы, это проделать, даже поднял ногу в башмачке с помпоном, как вдруг мой слух привлекли какие-то совсем слабые, но настойчивые слитные музыкальные звуки, долетавшие издалека, оттуда, где, раскинувшись, лежало пространство города, его каменное тело, его центр.

Я остановился, очарованный этим странным звуковым явлением, и долго прислушивался, напрягая слух, так как без его напряжения эти слитные звуки пропадали.

– Музыка, – сказал я, дергая маму за юбку.

Она с удивлением посмотрела на меня сверху вниз своими удлиненными глазами сквозь мутную вуаль и сквозь пенсне.

– Музыка, музыка, – повторил я. – Слышишь?

– Где музыка? Какая музыка? – спросила она.

– Там! – ответил я, протягивая руку в перспективу улицы. – В городе.

– Мы тоже в городе, – сказала мама.

– Да, но там настоящий город, там музыка.

Мама засмеялась.

– Не слышу никакой музыки. Все тихо.

– Нет, музыка, – упрямо повторил я.

– Ты ужасный фантазер, – сказала она и, взяв меня за ручку, повела по нашей

Базарной улице обратно домой, но все равно по дороге, стуча новыми башмаками по плиткам лавы, которой были замощены многие улицы нашего города, я слышал за своей спиной странную, ни на что не похожую музыку, то как бы отливавшую, то приливавшую, то смолкавшую, то усиливающуюся.

Что же это было?

Долго я не мог этого понять, но однажды совершенно неожиданно понял: это было нечто составленное из еле слышного дребезжания извозчичьих пролеток, цоканья копыт, шагов людей, звонкого погромыхивания конок и трамкарет, похоронного пения, военной музыки, стрекотанья оконных стекол, шороха велосипедов, гудков поездов и пароходов, рожков железнодорожных стрелочников, хлопанья голубиных крыльев, звона сталкивающихся буферов товарных вагонов, шелеста акаций, шуршания гравия в Александровском парке, треска воды, вылетающей из шланга садовника, поливающего где-то розы, набегающего шороха морских волн, шума базара, пения нищих слепцов, посвистыванья итальянских шарманок…

Уносимые куда-то морским ветром, все эти звуки составили как бы музыку нашего города, недоступную взрослым, но понятную маленьким детям.

ФейерверкОн продавался не только в игрушечных магазинах, но также в мелочных, бакалейных и табачных лавчонках. На листе картона были прикреплены образчики всех видов фейерверка.

…ракеты, бураки, римские свечи, золотой дождь, солнце, бенгальский огонь, шутихи, телефон… и их младшие сестры – бальные митральезы.

Это были разных размеров и калибров картонные трубки, наполненные таинственным серым порошком и заклеенные сверху цветной папиросной бумагой, из-под которой высовывался кончик фитиля, черного, как сухая чаинка.

Не у всех у них были одинаковые формы. Так, например, тонкие и длинные, как макароны, трубочки шутих были сложены в несколько колен и крепко перевязаны посередине шпагатом, что делало их похожими на букву «ж» с фитильком, торчащим из одной лапки; солнце представляло собой знак вечного движения – нечто вроде форсунки, составленной из четырех трубочек, все тем же особым, тонким и очень крепким шпагатом привязанных к картонному квадрату с дырочкой посередине для гвоздика, с помощью которого солнце можно было прибить к столбу или дереву. После того как фитиль был подожжен, оно сначала робко разбрызгивало вокруг себя струйки золотых искр, а потом вдруг начинало бешено крутиться, действительно превращаясь из неподвижного картонного квадрата в слепящий солнечный диск, охваченный протуберанцами золотых вихрей; подожженная мальчиками шутиха прыгала по земле как дымящаяся лягушка, зигзагами металась по улице, на каждом повороте своем стреляя пороховым зарядом, пугая собак, извозчичьих лошадей, прохожих и велосипедистов; толстую трубу бурака глубоко закапывали в землю, и из него, как из мортиры, с громом вырывались огненные снопы; римские свечи были несколько потоньше и подлиннее бурака, их также закапывали в землю, но не так глубоко; из них один за другим с равными промежутками вылетали горящие шары, что отдаленно напоминало ствол мальвы, покрытый чередующимися бутонами желтых и малиновых цветов; больше всего нас, мальчиков, восхищал телефон – картонная трубка, которая горизонтально бежала по туго натянутой проволоке, распустив за собой хвост золотого песка, пока не хлопалась о ствол дерева и, почерневшая, полуобгоревшая, лишенная сил, вдруг останавливалась, истратив весь запас своего сухого горючего и превратившись в труп; великолепны были бенгальские огни, которые, как бы вспухая в разных местах ночного приморского сада, окрашивали в разные неестественно резкие цвета все дачные аксессуары, внезапно выступавшие из ночной синевы: гипсовые статуи греческих богинь, фонтан, сложенный из ноздреватого известняка, решетчатую беседку над обрывом, низкую мраморную скамью с двумя прильнувшими друг к другу фигурами мужчины и женщины; золотой дождь бил фонтаном из скромной картонной трубочки, которая так и называлась «золотой дождь».

Но больше всего поражали мое воображение ракеты – трубочки, привязанные к концам тонких длинных сосновых лучин.

…Фейерверк возили из города на дачи: большие пакеты, завернутые в тонкую бумагу, почти невесомые, как пакеты белья, полученного из прачечной, причем этот пакет с фейерверком, так же как пакет с бельем, был сколот маленькими булавочками…

Что касается ракет, то их возили тоже завернутыми в папиросную бумагу, как букеты гладиолусов, но только самоварные лучины их ножек длинно высовывались из свертка и всегда было страшно, что их могут обломать в вагонной давке. Дачники и гости везли фейерверк на дачи разными путями: на конке, которая, визжа своими чугунными тормозами, ходила тогда до самой Аркадии, где среди глинистых откосов и ракушниковых карьеров поили лошадей и перепрягали в обратную сторону, головами к городу; их везли в открытых экипажах с блестящими, потрескавшимися от жары кожаными крыльями господа в чесучовых костюмах и панамах с шелковой полосатой ленточкой, в соломенных американских шляпах, которые – ходили слухи – стоили сто рублей…

Наконец, фейерверк везли в переполненных вагончиках дачной узкоколейки с совсем игрушечным паровичком с головастой трубой и медным свистком, оглашавшим окрестности тоненьким, но отчаянно резким, залихватским посвистыванием, улетавшим сквозь дачные сады к обрывам, в море, где на горизонте всегда темнела полоска пароходного дыма или белели паруса яхт.

…По вечерам вдоль моря, в пыльной зелени дачных садов, то тут, то там слышался праздничный треск фейерверка, били фонтанчики золотого дождя и дымно горели разноцветные зарева бенгальских огней.

А еще позже, уже почти ночью, когда на сером небе высыпали мириады мириадов млечных июльских звезд, начинали пускать ракеты, и особенно печальна была последняя ракета, как бы возвещавшая о наступлении полночи и конце увеселений.

В темноту небосвода уходила с побережья прямо в звезды ракета, иногда несколько последних ракет одновременно. Они распадались, как отдельные колосья развязанного снопа. Достигнув высшей точки, они лопались, причем звук разрыва доходил до земли значительно позже, чем немое зрелище их огненного распада. Впоследствии я прочитал у Бунина:

«Был поздний час – и вдруг над темнотой, высоко над уснувшею землею, прорезав ночь оранжевой чертой, взвилась ракета бешеной змеею. Стремительно порыв ее вознес… Но миг один – и в темное забвенье уже текут алмазы крупных слез, и медленно их тихое паденье».

Фейерверк изготовляли на небольших фабриках, за городом. Одну такую фабрику я хорошо помню. Она находилась за глухим каменным забором в приморском переулке, выходящем на Малофонтанскую дорогу. Забор был выбелен мелом, и во всю его длину тянулась надпись черными буквами в рост человека:

«Пиротехническое заведение „Фортуна“»

За забором виднелась железная крыша заведения и верхние части таинственных окон. Приставив к забору несколько строительных ракушниковых камней, можно было взобраться по ним и заглянуть в окна мастерской, где стояли деревянные станки для крепкого завязывания и перевязывания шпагатом уже готовых картонных трубок. В этих станках чудилось что-то средневековое, как будто бы их нарисовал Дюрер, но люди, работавшие возле них, ничем не отличались от обыкновенных городских ремесленников – те же черные жилетки поверх сатиновых косовороток навыпуск – с цветными стеклянными пуговичками, те же усы и бороды и тонкие ремешки на головах – шпандыри, – чтобы волосы не лезли в глаза, как у сапожников. В других помещениях пиротехнического заведения «Фортуна» катали картонные трубки и толкли в ступках пороховую смесь серы, селитры, порошка древесного угля, бертолетовой соли, а затем, приготовив из этого тесто, набивали им картонные трубки и вставляли фитильки. Штабеля готового фейерверка сохли вдоль ракушниковых стен, и ракеты стояли по ранжиру, как солдаты, от самых крупных, дорогих, до самых маленьких – пятикопеечных, на хилых ножках, из числа тех, которые иногда покупали в складчину уличные мальчики.

Однажды я купил такую ракету, непрочно привязанную к тонкой сосновой лучине с сучками и задоринками.

Для того чтобы запустить ракету, ее нужно было прислонить к чему-нибудь вертикально и поджечь фитилек. Тогда с бешеным шипеньем, ударив в землю струей золотого дождя, ракета взвивалась к небу, оставляя за собой огненный рассыпчатый след, извилистый потому, что вес ее головки и длина ножки были неточно сбалансированы.

У меня не хватило терпения дождаться вечера, и, окруженный своими друзьями, так называемой «голотой», я торопливо прислонил ракету к обочине мостовой, а проходящий мимо великовозрастный гимназист дал мне свою дымящуюся папиросу, которую я поторопился приложить к фитилю.

Из ракеты вырвалась струя золотого дождя. Ракета, повинуясь силе реактивного взрыва, подпрыгнула на своей жалкой, тонкой ноге, но сейчас же потеряла баланс, так как ножка сломалась, и ракета упала на мостовую, как потерявший костыли безногий, забилась на месте, потом как бы в беспамятстве поползла по ломаной линии, волоча за своим как бы обрубленным телом сломанную ногу, и, наконец уткнувшись в ствол акации, замерла навсегда, выпустив из себя облачко тухлого дыма, как душу, которая тотчас рассеялась в огромном мире.

Мы стояли пораженные этой ужасной гибелью и чуть не плакали, как будто бы у нас на глазах погибло живое, разумное существо, а вместе с ним все наши надежды, не говорю уже о моем пятачке.

Время от времени пиротехнические заведения горели, и тогда вокруг них собирались, как на большой народный праздник, толпы зрителей: это была дымно-огненная, разноцветная, стреляющая и крутящаяся стихия; сквозь нее как бы проглядывало нечто средневековое, даже еще более глубоко древнее – какое-то китайское празднество, когда по улицам Шанхая, Пекина, Кантона двигались процессии сынов поднебесной империи, в треске прыгающих шутих и пушечной пальбы бураков несущие на палках длинных драконов из папиросной бумаги…

Угольки вылетали из пожара и падали на дымящуюся полынь пустырей. <…>

Слон Ямбо– «Меня уже с пеленок все пупсиком зовут. Когда я был ребенок, я был ужасный плут. Пупсик, мой милый пупсик» – и тому подобный вздор.

В этот год в моде был «Пупсик», песенка из оперетки того же названия.

Мотив из «Пупсика» доносился из Александровского парка, где его исполнял военный духовой оркестр под управлением знаменитого Чернецкого – со вставным стеклянным глазом, в парадном мундире одного из стрелковых полков «железной дивизии», расквартированной в нашем городе.

Этот же мотивчик исполнял возле открытого ресторана на Николаевском бульваре между памятником дюку де Ришелье и павильоном фуникулера другой оркестр под управлением еще более знаменитого маэстро Давингофа, который дирижировал, сидя верхом на жирной цирковой кобыле, все время вертевшей крупом и размахивающей хвостом в такт «Пупсику», причем сам маэстро Давингоф в длинном полотняном сюртуке, в белых перчатках, с нафабренными усами цвета ваксы, со шпорами на коротких сапожках, время от времени привстав в седле, раскланивался со своими поклонницами, местными дамами, высоко поднимая над лысой головой благородного проходимца свой серебристо-белый шелковый цилиндр. Вместо дирижерской палочки у него в руке была ветка туберозы, так что старомодный Чернецкий со своим вставным глазом не шел ни в какое сравнение с маэстро Давингофом, шикарным ультрасовременным дирижером, почти футуристом, хотя мотивчик из «Пупсика» был один и тот же.

«Пупсик» насвистывали студенты и гимназисты, фланируя под шатрами одуряюще-цветущей белой акации; звуки «Пупсика» с криком вырывались из граммофонных труб; «Пупсика» играли в фойе иллюзионов механические пианолы с как бы сами собой бегущими клавишами…

…Все это я должен объяснить для того, чтобы было понятно, почему именно на мотив «Пупсика» одесская улица стала петь совсем другие слова, относящиеся к событию, которое вдруг в один прекрасный день потрясло город.

Вот эти слова: «В зверинце Лорбербаума Ямбо сошел с ума. Говорили очень странно, что виновата в том весна. Ямбо, мой бедный Ямбо…» и т. д.

Эти жалкие куплеты отражали трагедию, случившуюся вскоре после пасхи на Куликовом поле, где уже все карусели и пасхальные балаганы были разобраны, кроме цирка шапито Лорбербаума, возле которого среди пустынной площади в виде приманки стоял на цепи слон Ямбо. Впрочем, у нас слово Ямбу произносили с ударением на первой гласной: Ямбо. И вот этот слон неожиданно сошел с ума и стал беситься, испуская зловещие трубные звуки, каждый миг готовый сорваться с цепи и ринуться по улицам города, ломая все на своем пути.

Куликово поле вдруг стало опасным местом, и лишь немногие смельчаки решались приблизиться к балагану Лорбербаума, где бушевал обезумевший слон. Они рассказывали разные небылицы, мгновенно облетавшие город.

Лично я ничего не видел. Почти ничего. Может быть, самую малость, да и то издали: на фоне затоптанной пустынной площади горой поднимался серый силуэт слона с веерами растопыренных ушей, с опущенным хоботом, качающимся с угрожающим, маниакальным постоянством, как маятник. Вероятно, это был короткий период депрессии, когда Ямбу, изнуренный порывами бессильной ярости, впадал в тихое безумие и, тоскливо озираясь по сторонам, переминался всей своей громадной тушей на одном месте, оставляя на черной земле Куликова поля, покрытого шелухою подсолнечных и кабачковых семечек, отпечатки своих круглых подошв и месяцеобразных пальцев.

Эти тихие минуты были еще страшнее припадков буйства, когда слон приседал на хвост, пытаясь разорвать короткую цепь, прикованную к его передней ноге, крутился волчком и, подняв к небу хобот, издавал воинственные трубные звуки, заставлявшие всех вокруг дрожать от страха.

Люди обходили стороной Куликово поле, опасаясь, что слон наконец разорвет цепь и начнет все вокруг крошить и убивать своими короткими, наполовину спиленными бивнями.

В течение целой недели город занимался исключительно слоном. Ходили слухи, делались различные предположения. В газетах каждый день появлялись врачебные бюллетени о состоянии здоровья слона. Оно то ухудшалось, то улучшалось. Печатались интервью с городскими общественными деятелями и популярными врачами, которые в большинстве считали, что слон Ямбо сошел с ума на эротической почве, испытывая тоску по своей подруге слонихе Эмме, оставшейся в Гамбурге у Гагенбека, так как скряга Лорбербаум не захотел купить их вместе.

«Сын Африки тоскует по своей возлюбленной», – гласили заголовки копеечной газеты «Одесская почта», – «Сильна как смерть!», «Верните бедному Ямбо его законную половину», «О, если бы люди умели так горячо любить!», «Жители нашего города ежедневно подвергаются смертельной опасности: куда смотрит городская управа?» – и тому подобное.

<…>

…ходили слухи, будто ночью у Ямбо был такой припадок ярости, что пришлось вызвать пожарную команду из Бульварного участка, которая из четырех брандспойтов поливала свесившегося слона до тех пор, пока он не успокоился.

На следующий день припадок бешенства повторился с новой силой. Слон разорвал цепь, и его с трудом удалось снова заковать.

Положение с каждым часом становилось все более трагическим.

Городская управа заседала непрерывно, как революционный конвент: она требовала, чтобы Лорбербаум убирался из города вместе со своим сумасшедшим слоном или со гласился его уничтожить.

Лорбербаум упрямился, ссылаясь на большие убытки, но в конце концов вынужден был согласиться, чтобы Ямбо отравили: другого выхода не было. В один миг распространились все подробности предстоящего уничтожения слона. Его решили отравить цианистым кали, положенным в пирожные, до которых Ямбо был большой охотник. Их было сто штук, купленных на счет городской управы в известной кондитерской Либмана, – два железных противня, сплошь уложенных пирожными наполеон с желтым кремом. Пирожные привез на извозчике представитель городской врачебной управы в белом халате и форменной фуражке.

Я этого не видел, но живо представил себе, как извозчик подъезжает к балагану Лорбербаума и как служители вносят пирожные в балаган, и там специальная врачебная комиссия совместно с представителями городской управы и чиновниками канцелярии градоначальника с величайшими предосторожностями, надев черные гуттаперчевые перчатки, при помощи пинцетов начиняют пирожные кристалликами цианистого кали, а затем с еще большими предосторожностями несут сотню отравленных пирожных и подают слону, который берет их с противня хоботом и проворно отправляет одно за другим в маленький, недоразвитый рот, похожий на кувшинчик; при этом глаза животного, окруженные серыми морщинами толстой кожи, свирепо сверкают неистребимой ненавистью ко всему человечеству, так бессердечно разлучившему его с подругой, изредка слон испускает могучие трубные звуки и старается разорвать проклятую цепь, к которой приклепано кольцо на его морщинистой ноге.