Полная версия

Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии

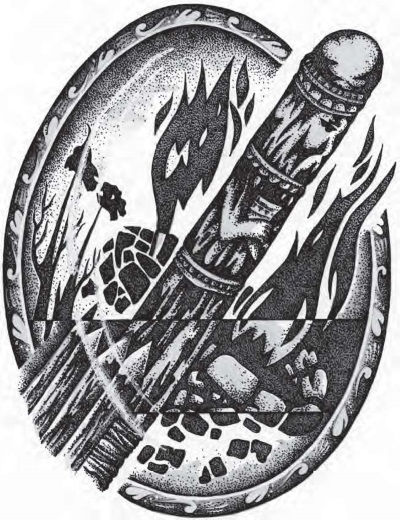

Огонь в обрядах всегда рядом с водой. Вода воспринималась язычниками как символ очищения, размножения и парования. Эти качества позже христианство переняло для своих церковных обрядов: водное крещение, кропление святой водой и т. п.

Существовал полный параллелизм сжигания символических «изображений» божеств и их затопления – это были разные формы ритуального умирания, необходимого для рождения новой жизни (как и захоронение в лоно земли). Похороны бога плодородия Ярилы в конце купальских гуляний означали заботу о новом воскресении весны, производственных сил земли, символом которых он был.

На примере сохраненного купальского ритуала можно представить, как интенсивно человек мифологической эпохи переживал главные природные события: ночь, рассвет, огонь, воздух, воду, росу, эрос… Купальская обрядовость включала целый цикл действий, наименьшая деталь которых светилась магическим светом, касалась универсального смысла, выражала целостность мировосприятия древнего человека. Обряды, песни, хороводы были средством активного влияния человека на природу.

В языческих ритуалах главную роль играли божества тех уровней, которые шли сразу после высших. Но в сознании праславян значительное место занимали и представители низшей мифологии – духи, зооморфные и антропоморфные существа. Они были воплощением чего-нибудь или призрачными, добрыми, злыми или амбивалентными (то есть соединяли в себе оба начала).

Из животных к представителям низшей мифологии у славян следует отнести в первую очередь тотемных (тотем – животное, от которого, как считал первобытный человек, он вел свой род) – волка и медведя. Особая магическая роль этих животных нашла свое отображение в славянском фольклоре.

К низшей мифологии относятся также поводыри тех классов существ, которые сами принадлежат к низшему уровню: Баба Яга, Кощей, Чудо-юдо, лесной царь, водяной царь, морской царь и пр. Это сказочные персонажи, которые, вероятно, тоже когда-то были участниками ритуалов.

Все пространство от дома до леса, болота, пустыря, кладбища древние славяне заселяли мифическими персонажами низшей демонологии: домовыми, водяными, лешими, полевыми, вилами, марами, баечниками, банниками, хлевниками, клетниками, сарайниками и пр. Персонажей демонологии у славян очень много. Они виделись человеку везде: за печью, за каждым кустом, в ручье, в речке, в дупле, на болоте, под копной, на раздорожье… Одну из самых ярких поэтических картин жизни таинственных существ в природе, сосуществование с ними человека изобразила Леся Украинка в драме-феерии «Лесная песня».

Отношение древних славян к духам умерших было неоднозначным. Так, почитались покровители рода, семьи – деды (у белорусов – дзяды) – члены рода, которые умерли природной смертью. Особый обряд почитания умерших (дедов) совершали весной и осенью. Основой обряда было угощение покойников: им приносили пищу на могилки, ставили на ночь на стол и на подоконник. С культом покойников тесно был связан обряд колядования. Колядник (участник действа) в древние времена был посланцем из небытия, он представлялся покойником, который посещал жилище своего рода. Переодетые колядники первоначально воспринимались как предки, имевшие власть наградить хозяина «счастьем-долей» или наказать за скупость и разные другие плохие черты характера (забрать в страну умерших). Осколки этого обряда прослеживаются в приходе в дом современных колядников, которые мажорно желают хозяевам благополучия и здоровья. Но главный смысл древнего обряда – связь с умершими предками – уже забыт.

Если предков, которые умерли природной смертью или погибли в бою, в поединке со зверем, почитали, наделяли властью, стремились щедро умилостивить, то самоубийцы (утопленники, висельники – упыри, мавки, русалки, потерчата) считались опасными. Их хоронили за пределами кладбища.

Разрушение старой мифологической системы началось у славян еще до принятия христианства. Свидетельством тому служит переход некоторых мифологических персонажей из разряда позитивных в разряд негативных, с высших ступенек на низшие, как это случилось с рарогом (укр. – рариг, чеш. и словац. – рарашек). Мифологи считают, что рарог был вначале общим славянским божеством огня. В дальнейших перево площениях он уже олицетворяет лишь домашний очаг. Баба Яга из богини царства мертвых превратилась в ведьму (в сказках).

Введение в ІХ в. христианства на славянских территориях прекратило развитие славянской языческой мифологии. Персонажи высших уровней официальной церковью были отнесены к разряду негативных, или их функции перешли к христианским святым: Перун – святой Илья, Велес – святой Власий, Ярила – святой Юрий (Георгий), Купала – Иоанн Креститель (потому Иван Купала), Святовит – святой Вит. Низшие же уровни оказались более стойкими и создавали сложные соединения с христианской религией. Это явление нашло свое отражение в двоеверье.

Останки Десятинной церкви в Киеве. Литография XIX в.

Из глубины веков

«Общепринятым в современной исторической науке считается положение, что славяне, которые со временем расселились в Центральной, Южно-Восточной и Восточной Европе, – являются автохтонами и представляют одну из веток индоевропейской общности, которая когда-то существовала» (История западных и южных славян)»).

Первым из славян, кто рассказал о происхождении и расселении славян, был монах Киево-Печерского монастыря Нестор, который жил в конце ХІ – начале ХІІ в. и за свои труды назван в славянском свете летописцем. Нестор, уже тогда имея под рукой церковную догматическую литературу, да и, наверное, апокрифы, свидетельства путешественников, географов и историков, называет славян среди потомков трех сыновей Ноя в числе 72 языков, доставшихся людям после вавилонского столпотворения. Нестор пишет, что славяне прошли через Малую Азию и Дунай к месту своего пребывания. Еще до славянина Нестора в VІ в. свои мысли о происхождении славян изложил готский историк Иордан (Йордан). Базируясь на античных традициях, он земли, где проживали славяне, называет Скифией, славян – венетами (хоть и в часы римских историков Плиния и Тацита (начало нашей эры), и в часы Иордана венеты известны как склавены и анты; или же склавены и анты – две составные объединения венетов). Спустя столетия выдающийся русский ученый Михаил Ломоносов отмечает, что этноним венеты в античные времена прилагался не только к жителям бассейна Вислы, но и к населению Итальянского региона. Об этом свидетельствует название итальянского племени на Адриатике, зафиксированное в названии городов Венеция и Вена. Другой край расселения венетов подтверждают в Прибалтике название речки Вента и города Вентспилс. Некоторые исследователи предполагают, что славяне могут происходить от этрусков (самоназвание – расены), которые в VІІІ в. до н. э. создали высокоразвитую культуру, имевшую большое влияние на становление и развитие римской цивилизации. Такие предположения породили гипотезы об истории славянства еще со времен Троянской войны и похода на Египет через Палестину «народов моря» (ХІІ в. до н. э.).

Некоторые современные российские историки (В. Петрухин, Д. Раевский) предполагают, что наименование венеды, склавены, анты – экзоэтнонимы славян, то есть их название другими народами: степняки иранского или тюркского происхождения называли соседей-славян антами, германцы – венетами, а византийцы использовали славянское самоназвание «склавены» (от греческого «славены», то есть люди, владеющие словом).

Есть предположение, что название «славяне» пошло от «слово»; что славяне так называли себя, в отличие от иноземцев, которых они называли «немыми», «немцами», потому, что те не умеют разговаривать на славянском языке. В источниках встречается название славян – «дети слова». Время единения славян историки обозначают до конца І тыс. н. э. После же началось расселение славян с праславянских территорий, что между Вислой и Днепром и в области Карпат – в Центральную и Восточную Европу. От Эльбы до Днепра и от берегов Балтийского моря до севера Балканского полуострова происходила дифференциация славян.

Исследования ученых свидетельствуют, что в ІV—ІІІ вв. до н. э. на славянских землях была развита трипольская культура. Трипольцы, которые с Балканского полуострова пришли на правый берег Днепра, были первыми и древнейшими хлеборобами на этих землях.

Неподалеку от украинского города Мелитополя (Запорожская область) находится фантастическое нагромождение больших валунов – Каменная Могила. Этот доисторический памятник фиксируют спутники. Энергетика этого сооружения высотой с пятиэтажное здание издавна манила человека, а десять тысяч лет тому назад тут оставили свои знаки – таинственные надписи и послания – первобытные люди. На земле сегодня, наверное, нет более древнего памятника культуры истории развития человечества. Каменной Могиле более 12 миллионов лет. Иероглифы с Каменной Могилы впервые зарисовал в начале 1887 года петербургский профессор М. Веселовский. А разобрался в них археолог Отто Бадер в 1950 г. Судя по изображениям мамонтов, волосатых носорогов, пещерных медведей и львов, люди наведывались в Каменную Могилу еще 14 тысяч лет тому назад. Бадер расшифровал в петроглифах штрихи шумерского письма. Они очень похожи на клинопись из учебника немецкого археолога Арно Пебеля «Основы шумерской грамматики» (1923 г.). В 1942–1943 гг. (во время Второй мировой войны) немецким экспертам удалось прочитать 40 «протошумерских надписей». Украинский ученый А. Г. Кифишин в работе «Древнее святилище. Каменная Могила. Попытки дешифровки протошумерского архива» (Киев, 2002 г.) датирует те надписи 6200 годом до н. э. Археологи согласны с предположением Кифишина, что в конце ІV тысячелетия до н. э. шумеры ушли с Нижнего Поднепровья в Месопотамию, а на смену им пришли трипольцы.

Ученые, историки, археологи (В. Хвойка, А. Добровольский, М. Макаревич, О. Лагодовский, О. Шапошникова, В. Даниленко) на базе исследований и фундаментальных открытий доказали, что в палеожелезную эпоху на огромной территории Украины жили объединенные племена, которые были знакомы «…с металлургией бронзы, занимались скотоводством, в котором преобладал большой рогатый скот и лошади. Они использовали тягловую силу быков, знали арбу, ездили верхом»

(В. Даниленко).

Высокими культурами больших территорий раннежелезного времени считаются cкифская и cарматская. Между Днестром, Западным Бугом и Днепром возникают древние племенные союзы и державы. Самые могущественные – Скифия, Киммерия, античные державы Северного Причерноморья.

Большое влияние на культурное развитие славянских племен начиная с VІІ в. до н. э. имели античные города Северного Причерноморья, такие как Тир в устье Днестра (современный Белгород-Днестровский), Ольвия в устье Днепра (территория нынешней Николаевской области), Пантикапей (в районе современного города Керчь). Под натиском скифских племен греческие города Крыма и восточного Причерноморья объединились в державу под названием Босфор (Босфорское царство), во главе державы встал город Пантикапей.

Формирование славянского этноса происходило до ІІІ—ІІ вв. до н. э. Исследователи считают, что период формирования праславянских племен завершился на рубеже эры.

Во ІІ в. до н. э. – І в. н. э. возникла зарубинецкая культура, которая была основана праславяно-балтийскими племенами в бассейне среднего и верхнего течений Днепра, Припяти, Южного Буга. Сколотские племена были вытеснены сарматами в верхнее Поднепровье в бассейны Сожа и Сейна, где жили поморские племена, прижатые с запада германцами. На конец І в. н. э. южная часть зарубинецкой культуры стала базой для формирования народов черняховской культуры; позже на базе зарубинецких племен возникла киевская археологическая культура – будущая этническая основа (вместе с черняховцами) населения Киевской Руси.

Одной из основных, связанных со славянами-венедами, археологических культур на меже новой эры была пшеворская культура. Возникла она в начале ІІ в. до н. э. в результате слияния разных лужицких и поморских племен, а также при участии некоторых племен сколотов. Пшеворская и зарубинецкая культуры славян Днепра и Днестра были очень близки. Поморские племена в составе народов пшеворской археологической культуры на границе двух эпох возглавило большое племенное объединение венедов. Оно занимало территорию от Венедского залива (южная и южно-западная часть Балтийского моря) до Карпатских гор включительно. Объединение племен было необходимым для борьбы с готами. В І в. н. э. римские историки Плиний Старший, Тацит, Птоломей упоминают славян под именем «венеды», «венеты». Племена пшеворской археологической культуры принимали участие в формировании черняховской культуры, а позже – пражской. Таким образом, они являются этнической основой многих современных славянских народов.

Венеды западного региона в процессе своего культурного развития поглотили какую-то часть дакского и германского этноса, восточные славяне вобрали в себя значительный балтский и сарматский культурный компонент.

Во ІІ в. н. э. этнокультура и политическая ситуация на славянских просторах стабилизировалась. Славянские племена расширили территорию проживания, возродили традиционные виды ремесел, хлебопашество, соорудили металлургические центры. Тесной и плодотворной была связь между славянскими группами Волыни, Поднестровья, Поднепровья; происходит унификация культур, консолидация славянских племен венедов между Днепром и Днестром.

Процесс формирования славянской культуры был приостановлен появлением во ІІ в. н. э. германских племен. Воинственные готы захватили земли Мазовии и Подляшья, а в конце этого же столетия двинулись на Волынь. Славяне с этих земель переселились в Поднестровье и среднее Поднепровье. Славянские племена Поднестровья остановили завоевателей и заставили их повернуть на восток в южное Побужье.

Период ІІІ—ІV вв. н. э. называют в истории периодом Великого переселения народов. Быстро растет население, для развития хозяйственной деятельности нужны новые земли под выращивание зерновых и пастбища. Германские, славянские и сарматские племена перемещаются на территорию Римской империи, занимавшей значительное пространство. Великое переселение народов началось передвижением готов с Прибалтики в южное Причерноморье. Готские племена осели в низовьях Днепра – остготы, и между Днестром и Дунаем – вестготы. В конце ІІІ в. (375 г.) гунны разбили племенной союз готов, покорили ост готов и другие племена. Спасаясь от гуннов, вестготы перешли Дунай и поселились между нижним Дунаем и Балканами на территории римской провинции Мезия. Рим дал разрешение на поселение вестготов, но потом своими притеснениями спровоцировал восстание готов. Военное противостояние шло с переменным успехом. В начале V в. вестготы захватили Рим, часть Галлии, Испании и основали на этих землях Тулузское королевство (419–507 гг.). До середины V в. германские племена вандалов, алеманов, бургундов, франков, англов, саксов заселили территорию Западной Римской империи. Гунны под руководством Аттилы создали большое государство. Чтобы изгнать готов и спасти свои территории, славяне вынуждены были идти на союз с гуннами. Гунны пытались захватить Галлию и Италию. Но после нескольких поражений и смерти Аттилы держава гуннов распалась. В 455 г. вандалы разрушили Рим, а через 20 лет вождь племени скиров Одоакр низверг последнего императора Ромула Августа – Римская империя прекратила существование.

Со второй половины V в. н. э. начался процесс формирования славянских культур, который был обусловлен разгромом готов, распадом Западной Римской империи, выступлением славян против Византии. Период первобытно-общинного строя у славян завершается, начинается период военной демократии – начальной формы социально-классовых отношений. Создаются большие межплеменные союзы: антский и склавенский.

Движение славян во всех направлениях произошло во время Великого переселения народов, особенно в заключительной фазе – V–VІІ вв. В это время славянские племена ассимилировались с иранскими, фракийскими, дакскими, кельтскими, германскими, балтскими, финно-угорскими и другими.

До VІ в. славяне заселили придунайские территории, которые были в составе Восточной Римской (Византийской) империи, в середине VІ в. перешли Дунай и на протяжении столетия расселились на Балканах (Мезия, Македония, Фракия, Далмация, Истрия, большая часть Греции) и кое-где в Малой Азии. В VІ—VІІ вв. славяне дошли в приальпийские регионы, заселили Дакию, Паннонию; расселились между Одером и Эльбой, зашли на территорию Германии.

В VІІ—VІІІ вв. продолжается движение славян в Центральную и Северную Европу. Расселяясь на больших территориях от северо-восточной Европы и Балтийского моря до Средиземноморья и от Волги до Эльбы, ассимилируясь с другими племенами и народами, славяне распадаются на отдельные общности на основе локальных прадиалектов славянских языковых групп.

В VІ—VІІ вв. для защиты от врагов возникают первые славянские образования. Это не были крепкие державы, они возникали и опять распадались, меняли территории и объединяли время от времени разные племена. Так, держава Само, которая образовалась в VІІ в. для защиты от аваров, баварцев, лангобардов, франков, объединяла славян Чехии, Моравии, Словакии, Лужича и (частично) Хорватии и Словении.

Появление государственности у славян относится к VІІ—ІХ вв. Болгарская держава (первое Болгарское царство) было основано в 681 г. Хотя в конце Х в. Болгария попала под зависимость Византии, как показало дальнейшее развитие, болгарская народность до того времени уже имела утвердившееся самосознание. Во второй половине VІІІ – первой половине ІХ в. происходит становление государственности у сербов, хорватов, словенцев. В ІХ в. создается древнерусская государственность с центрами в Киеве, Старой Ладоге, Новгороде – Русь, которой позже ученые дадут название Киевская Русь. Киевская Русь была одной из самых больших, могущественных и влиятельных держав в Европе средних веков. Появляются города, развиваются ремесла, идет активная торговля и обмен товарами с арабскими странами и Византией. Военные действия и походы славянских князей в большинстве заканчиваются удачно. Запад и Восток могут иметь отношения между собой только через территорию Киевской Руси, ибо она протянулась от Карпат до Волги, от Черного моря до Северного Ледовитого океана. Русь – общее название восточного славянства. Известны Малая Русь и Великая Русь. Эти понятия церковные. Малая Русь – центр, место нахождения Киевского митрополита, а Великая Русь – земли, окружающие Малую Русь. Белая Русь – от белой полотняной одежды; Червонная Русь (Галиция) – на западе, при заходе солнца небо краснеет (червонное) да и в одежде западных украинцев много червонного цвета; Черная Русь (Брестчина и Полесье) – у полищуков хаты не мазаные, не беленые, а из дерева, со временем они чернеют.

На ІХ – начало Х в. приходится существование Великоморавской державы, которая имела большое значение для развития общеславянской культуры. В ІХ в. возникает Древнепольская держава. В середине ХІ в. племена бодричей, лютичей и часть поморян создали Вендскую державу, которая на протяжении нескольких десятилетий успешно противостояла германцам, датчанам, норманнам.

Одновременно происходит процесс христианизации славян, причем значительное большинство южных славян и все восточные славяне оказались в сфере греко-православной церкви, а западные славяне (включая хорватов и словенцев) – римско-католической.

Переход к государственным образованиям отразил качественно новую ступеньку этносоциального развития славян – начало формирования народностей.

Уж по русской землеРазлеталось весельеи отвагаи вознесласьслава русская.«Задонщина»

Раздел I

Мифопоэтический мир

У всех народов мира существует поверье, что тот, кто забыл обычаи своих отцов, наказывается людьми и Богом. Он блуждает по свету, как блудный сын, и нигде не может найти себе приюта и пристанища, ибо он потерян для своего народа.

Олекса ВоропайА) Языческие истоки

Асилки. Городище. Детинец. Жертва. Идолы. Инициация. Капища. Обереги. Похоронные обряды. Тотем. Трапеза. Требник. Тризна. Явь, Правь и Навь

Понятие «язычество» возникло в церковной среде в первом тысячелетии нашей эры как обозначение всего нехристианского: и гимнов «Ригведы», и мифологии Древней Греции.

Относительно славян – невозможно рассматривать язычество лишь в пределах этого тысячелетия. Корни праславянства растут из глубины первобытных эпох. Тогда и там зародились ростки славянского фольклора: великаны и богатыри, Велес и Стрибог, почитание тотемных животных, заговоры природных стихий.

Первославяне поклонялись упырям и берегиням, Роду и рожаницам. Прирастали к земле, обожествляя Мать Сыру Землю, небо (Сварога), солнце (Даждьбога). Защищали родную землю, и возникал богатырский эпос с величественными героями, которые побивали змеев и другую злую силу.

Потом главным богом стал грозный Перун, покровитель князей и воинов. Создается Киевская держава, язычество становится государственной религией.

Принятие христианства еще долго не затронуло языческие устои, особенно в малых местечках и поселениях. Да и в больших городах совершали языческие обряды, даже князья и знать принимали в них участие.

В начале XIII века у славянских народов окончательно установилось двоеверье, которое дожило до наших дней, ибо в сознании, в творчестве, в быте славян остатки древних языческих верований мирно сосуществуют с христианской религией.

Асилки

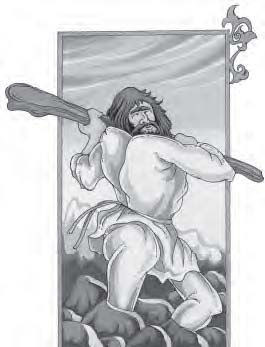

А еще велеты, великдоны, лелеты, осилки – великаны-богатыри, первые люди в восточнославянской мифологии, которые, согласно преданиям, жили в древние времена. Великаны подняли скалы, пробили бездны и ущелья, проложили каналы для рек. Похваляясь своей силой, они начали угрожать небесным богам: подбрасывали в небо булавы, так, что те гремели и сердили богов, расшатывали землю. Боги рассердились и уничтожили великанов.

Великаны-перволюди известны в мифах многих народов мира. Отголосками этих языческих верований, свидетельствами о них выступают былинные персонажи (Святогор) и герои сказок (Вернигора, Вернидуб, Усыня).

Известно давнее предание о Великдоне, который был такой большой, что ему не было ни жилища, ни приюта на земле. Вздумал он взойти на небо. Идет, моря ему по колено, горы переступает, взошел на самую высокую гору. Встал на радугу, воду в облака подающую, и пошел на небо. Увидели то небесные боги, испугались такого большого и не пустили к себе. Так и остался Великдон между небом и землею: облака ему – постель, одежда; ветры и птицы пищу носят; воду он из радуги пьет. Но горько ему в одиночестве, тяжело: плачет Великдон – дожди идут, стонет – грома гремят.

Городище

Святилище древних славян, предназначенное для обрядовых действ во время языческих праздников, для ритуальных жертвоприношений. Возводились городища под горою или под холмом возле воды, вокруг них насыпались валы, копались рвы, которые заполнялись водой. Было в городи щах два или три входа, вблизи располагались урочища с идолами богов.

То, что городища были местами языческого прославления богов, жертвоприношения, сожжения покойников, подтверждают археологические раскопки, во время которых находили много пепла, человеческие кости, останки животных, черепки жертвенной глиняной посуды, каменные основы огнища-жертвенника, ножи, стрелы, золотые и серебряные украшения.

«Городища разбросаны по многим славянским странам, особенно возле северного подножия Карпат, в Галиции и по всей земле русской…» (Яков Головацкий).

Детинец

Крепость в середине города, небольшой внутренний городок – как дитя в материнской утробе, – где жили князья, правители славянских городов.

Так еще называлась жертва, которую славяне приносили своим городам.

Известна древняя легенда об опустошении города Славенска болезнями – язвой. Задунайские славяне решили на руинах города построить новое поселение. Собрались старейшины на совет: как заложить город, какое ему название дать. Один из них предложил, чтобы на следующий день на восходе солнца выйти на дорогу и просить первого встречного назвать город. Утром прибился к городу мальчик, совсем дитя. Его принесли в жертву, закопали в крепости. Отсюда и пошло название – детинец.