Полная версия

Мафтей: книга, написанная сухим пером

– Как же они теперь хозяйствуют – без воды и земли?

– А никак, – махнул рукой цыган. – Снялись из отчины и перебрались к родственникам в Сольву. Говорят, место здесь проклятое. Земля провалилась, дети пропали. Их у них двое и было – Мокрина и Лодька. Не то что у меня – двенадцать, как у Христа, и гляди, и черт их не возьмет… А усадьба Обручарова на самом деле мрачная. Я здеся кошу. Деревья сухие, черные, без листика, только ниточки развеваются на ветру…

– Какие ниточки?

– Нитки, как нитки. Может, заколдованные, а мне что – детей обшивать надо. Я нитки собрал. Бог не осудит, а черт и так с плеч не слезает.

Покалеченная земля, выветренный дух опустевшего жилья, воронье над скелетами деревьев, да еще и безрадостные цыганские пересуды на секунду затуманили ясный свет мая. Я невольно оглянулся на Латорицу, которая проворно несла вдаль свою бегущую радость.

– Говорят, что Обручарова Мокрина пропала в один день с Мартой-вышивальницей.

– Вместе и погибать легче, – рассудил цыган. – Вместе в девицах ходили. Все в паре, как игла с ниткой…

Снова нитки. И снова оборванные. Нитки, которые никуда не тянутся.

Цыганишка беззаботно поправлял на шапчонке цветы. Черный человек с незатемненным сердцем. Чего ему печалиться. Беда согнала семейство из родового гнезда, а ему даром достался кусок сенокоса, да еще какая-то мелочь возле него. Не зря говорят: на навознице цветы растут, а на чужой беде – чья-то прибыль.

Мне захотелось оставить услужливому человеку хотя бы утешительное слово.

– Файный цветок ты выбрал для украшения. Да еще и лечебный: от герани голова ясная, хорошее настроение и крепкий сон.

– Это хорошо, хе-хе-хе, ибо цыган спит, как заяц.

– А как завянет, пожуй и прикладывай к ранам.

В конце я еще выведал, где живут Пиняшки. Косарь объяснил, но не советовал туда идти. Все поголовно, и стар и млад, вповалку лежат в сыпняке. Сосед им воду ставит под порог, а из монастыря приносят ведерко похлебки.

Я миновал ту мазанку без ворот, где на столбе сиротливо свернулась черная бинда. Интересно, подумал я, что появилось раньше: черный знак, которым отмечены эти печальные жилища, или черная беда, что в них поселилась?

Я не вошел туда. Не потому, что испугался хвори, а потому, что не взял с собой лекарства от нее. Сапоги сами понесли меня к корчме Мошка. Эта обувка была подарком корчмаря за лечение его жены, у которой была грудная жаба. За мостом я встретил прислужницу бурмистра. Она шла от проволочной корзины, погруженной в реку, куда рыбаки свозят улов. Женщина несла корзинку, а в ней на лопухах трепыхались три длинномордые щуки. Такие гнездятся в Давидковом затоне – есть куда на лодии грести. «Щука рыба ука, – любил приговаривать мой родной отец, – не всякому ловцу дается».

– Свежий товар? – обратился я к молодой верховинке.

– Нет, через день забираем здесь свою порцию. С тех пор как Алексу, нашего рыбаря, посадили в темницу, рыбу привозит нам Тончи. Давно щук не возил.

– Красивые. Как почистишь, вдоволь высеки их крапивой – выпустят горечь…

Самого Мошка я не застал, за стойкой стоял его прыщавый племяш. Налил мне посудину керосина. Мои глянцевые халявы отражали мусор на неметеном полу. В корчме стоял шум пьяного говора и кислый дух вина, капусты и немытых тел. Двое бедолаг под закопченным оконцем вяло тянули:

Вода идет, вода идет. Вода в яму зайдет.Да не знаешь, молодец, где ’тя беда найдет…Оборвали песню, уставились на забрызганное стекло.

– Я тебе говорю: голову ему палашом раскроил австрияк, вот ум и вытек. Я это видел собственными глазами, мы тогда защищали Подгорянский мост.

– Не может ум вытечь…

– Зато мозги могут. А мозги и есть ум. Как масло в лампе. Выльешь – и светить нечем. Тьма. Так и в голове.

– Пожди, но он же говорит, как и те, кто при уме.

– Говорит, да токмо слова у него текут задом наперед. И сердак носит рубцами вверх. И паленку не пьет, и женщин избегает… Может, когда ему по темечку врубили, то мозги перевернулись в довбне[63]? И пошло у калеки все шиворот-навыворот. Несчастный Циль…

– Да уж, не знаешь, парниша, где ’тя беда найдет…

Корчма стоит над водой и сама называется «Венезия». На стенах развешаны картинки на клеенке – корабли в море, дворцы южных стран, горы, что кипят в глубине и клубятся дымом. С тем дымом смешиваются и серые клубни от фаек[64], которые сосет подвыпившая орава. Сквозь эту серую завесу я увидел на выступе дверного косяка шитье, обрамленное круглыми пяльцами. Над могильным камнем сидит ангел со свернутыми крыльями, печальную голову подпер руками. У него румяное детское личико, да глаза недетские. Всепонимающие очи, которые вопросительно заглядывают тебе в самое нутро. Молчат и разговаривают одновременно. И это вышито нитками! Тонко, живо, со зримой ясностью.

– Мартына работа? – спросил я жидюка.

Тот утвердительно кивнул головой.

– А где иное ее шитье?

– В комнатах дочери корчмаря. Пани велела оправить их в стекло, чтобы пылью не покрылись.

А ангела, подумал я, оставили на милость пьянчуг. Им, видать, он больше нужен. Один из них, заметил я, тоже уперся в столешницу, сжав в ладонях пудовую голову тяжелых раздумий. Падший ангел без крыльев. Возле него растрепанная паплюга[65] цедила из погара[66] сивуху.

Чтобы дальше не портить себе кровь, я поспешно оставил вертеп. День еще дневал, а я уже отключился от хлопот, мог позволить себе послабление. А главное – сбросить тесные сапоги. Поэтому назад пустился по прибрежному лозняку. Идти против реки легче. Вода, столкнувшись с водою, набирает силу. Идя против реки, я иду с водой. И сам несу воду в себе.

«Вода – самое лучшее лекарство», – говорю я всем и каждому. «Как это?» – удивляются. «Так: воду в себя, воду на себя и сам возле воды. Она узнает хворь и заберет». – «Такое дешевое лекарство?» – сомневаются. «Дешевое дорого стоит». – «Что в той воде такого?» – размышляют. «Все “такое”. Вода нас давнее, и мы ею полны. Кровь наша – вода, соки наши – вода, семя наше – вода, глаза наши – вода. Соленая. Вода с неба и соль из земли. Мы из того слеплены Божьей слюной…» Слушают и молчат. Как вода.

Я шел, перетирая в мыслях услышанное, и смотрел под ноги. Старики чаще смотрят в землю. По дороге я отгребал перепревшие кизяки (в них мухи зимуют) и собирал бледные всходы стародуба, который пахнет церковью. Вдруг предо мною качнулась тень. По тени человека можно узнать его характер. Эта была какая-та коряжистая, перекошенная. Я узрел его раньше, чем он меня. Калека с лохматой гривой сидел на горбатой дуплистой вербе и внимательно рассматривал рыбину. Держал ее, как младенца, на широких грязных ладонях. Единственный глаз бессмысленно бегал, а слюнявые губы в косматой поросли шевелились. Боясь его спугнуть, я отошел в сторону. Но несчастный услышал, прижал рыбину к груди и гнусаво залопотал: «Рыба… моя… умирает для меня… в дупле…» Схватил палку и угрожающе выставил вперед. Это был воин, движениями и осанкой. Если бы не изуродованное лицо, не безумный испуг во взгляде и не прижатая к сердцу рыбина. То была щука с длинной мордой. Только что я видел такую у служанки бурмистра, из одного омута – Давидкова. Узнал я и дерево – иерусалимскую вербу. По рассказам Аввакума, монахи, которые в скалах под Средним вырубили погреба, привезли из Святой земли прутики вербы. И посадили на месте, где Кирилл и Мефодий омывали ноги в Латорице. Три вербы принялись, одна из них доживала свой век при нас. Такая же горемыка, как и этот несчастный Циль, что сидел на ней, потрясал в шуйце рыбиной и вопил в небеса:

– Моя… Дупло рыбу родит… Мне…

Я согласно кивнул. Человек что-то выкрикивал, но я уже не слушал. Слова, если их выкрикивать, теряют смысл. Даже если они что-то и значат. Эх, бедняга, найдутся у Бога и для тебя нарядные ногавицы[67]. И порция рыбы для тебя найдется. Но почему-то в дупле…

То дупло застряло в моей голове, как колючка. Или, может, отозвалось давно забытым эхом из далекой юности. В дуплах живет пустота, но и она имеет свой голос, свою очень темную душу.

Зайдя в свое подворье, я оглянулся: что случилось за день? Перо на травке, оброненное сойкой… Знак, который предвещает дорогу. Следы водяной крысы на отмели. Эй, неосторожный ты, братец! Так и есть, за шопой[68] – распотрошенная тушка. Марковций ужинал. И мне сгодилась наживка для раков. Завтра весь день корпеть над лекарствами. Керосин есть, вершу на раков положу вечером, остальное добуду в лесу… Возишься дома, хозяйничаешь, колдуешь, а мыслями где-то в другом месте. Как ловец теней. Знает ли это крошечная сойка, красивый ангелочек, что объединяет небо и землю и ныне толкает меня в неведомый путь?

Стемнело. На папоротники горного склона легло серебристое мерцание звезд – и душа моя вернулась на место. Почему-то мне верится, что и дед мой чувстововал расслабление сердца, когда завершал дневные труды на Белебне.

Затесь четвертая

Филозоп из конюшни

Успокой скитальца, Боже,Дальше он блуждать не может.Венгерская песенкаЯ человек старого времени, но во мне все еще живет дитя. И чем больше мне прибавляется лет, тем с большей силою стучит детство в мое очерствевшее сердце. Мы надолго, на всю жизнь спасаемся светлыми воспоминаниями из малолетства, скрепленные добром нашего родительского дома.

Я часто вспоминаю своего деда, который говорил: «Солнце всходит для тебя». В самом начале я не мог оценить эти слова. Понимание росло вместе со мной. Солнце всходит для тебя, и ты должен быть готов принять сей дар. Ежедневное действие озарения. То, что предшествует омываванию плоти и облачению души в молитву. Свет – первая ценность, которую открыл мне дедушка. И притягивал ее к нам.

Тот, кто съел гору. Так его называли в Мукачевском доминионе.

История моего деда – это история большой любви. Такой, которая следует за человеком всю жизнь, и даже далее – в следующих веках, благодаря связи между поколениями. Она гудит и в наших жилах. Вспомнил я про это и на минутку задумался: любовь к чему – к лошадям, к горе, к жене? И не дам однозначного ответа, потому, что, видать, любовь – одна неделимая целостность этого мира.

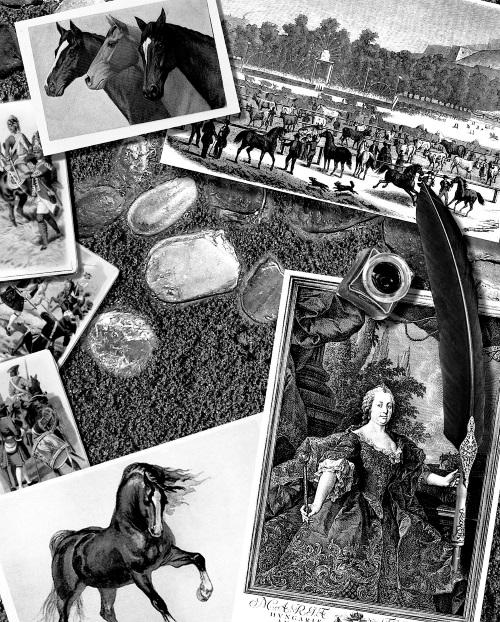

Мой дед, тогда он дедом еще не был, пас лошадей у богатого скорняка Кадара. Лошади были старомадьярской породы – невысокие, твердо сбитые, косматые. На таких еще угры примчались сюда из Дикой степи. Скуластые крикливые кочевники, которые кололи острыми усами короткие конские уши. Чтобы не сбивать ноги о копыта, они их закладывали под подпруги и потому были кривоногими. В седлах они ели, справляли нужду и, подхватив на скаку невольницу, утешались ее телом. А лошади под ними бежали трусцой.

Теперь их обновленное гривастое племя выпасал мой дед. Когда лошади щерили свои большие зубы, казалось, что они гогочут. А может, и в самом деле смеялись над мальчишкой. Они ходили за ним, как гуси. Дедушка водил табун от Подгородских пойм до болот Нярошки, и даже по берегам Залужья, поросшим коряжистыми сливняками. На выпасах он сходился с такими же потомственными чабанами, с цыганами-конокрадами, с людьми луговых и лесных промыслов и людьми вольного ветра. Выведывал у бывалых, как лечить и заговаривать скот, как спасать от гнуса и мошкары, как замешивать целебные мази, как пускать кровушку и чем залепливать треснутые копыта, как усмирять норов и приучать к седлу…

В студеные ночи он ложился между двух лошадей, чтобы согреться, а в дождь прятался под их косматыми брюхами. Отрезал кудели грив и плел себе портянки и покрывала. Вставал на конский круп и рвал дички и орехи, а животина спокойно ждала, пока тот не наестся. Батога-пуги у него не было, обходился свистом. Лошади понимали тот свист, а птицы вокруг озадаченно умолкали. Скорняки Кадары тоже слышали сначала свист, а уж потом нарастающие звуки тяжелого топота копыт. Перед табуном скакали два жеребца, а на их спинах стоял мой дед, как Илия на колеснице. Ни седла, ни узды, ни пут не нужно было ему. Паренек был будто частью табуна.

Хозяин отбирал меринов на шкуры и не мог нарадоваться, какая выходит из них крепкая выделка. Из кусков шились пояса, сумки, ногавицы для солекопов, чекмени[69] для возничих. А из широких крупов выходила самая дорогая шкура «кордован», которую можно легко продать даже в Пеште. А все потому, что товар выгуливали в густых донниках и овсянице, вымачивали в закваске Чорной Млаки. Дедушка убегал в чащу, чтоб не слышать, как молотом валят коня, чтоб не видеть, как нарезают из сырца пояса. Пока и самого не запеленали ремнями…

Молодая императрица Мария-Терезия твердой рукою укрепляла государство, собирала земли. Большая империя требовала большой обороны. В армию набирали рекрутов почти от каждого третьего двора. У моего прадеда был единственный сын, и он не беспокоился. Зато Кадарам пришла карта роковать[70]. Одному из трех сыновей улыбалась служба в пехоте. Говорун-скорняк со всех сторон подступал к прадеду. И водку носил, и мошной тряс, и скотиною искушал. Бедняк уперся и никак не соглашался. А перед землей не устоял. Покусился на землицу. Сошлись на том, что Кадар купит ему бережок под Белебнем, под самым леском. И записали в рекрутскую карту моего деда. Желает ли служить, его никто и не спрашивал. Когда встал в шеренгу побритых наголо новобранцев, отец благословил его только одной присказкой: «Там, на войнах, ты это… лошадей держись. На коне легче убежать».

Куда, извольте спросить? Куда и на какой лошади убежишь от судьбины?

Кто и по какой милости должен приставить к боевым лошадям безродного русина из подкарпатского закрайка?

Судилось бы ему глотать пыль маршей и маяться во влажных дикунках[71] на полях сражений, если бы не лошади. Они узнали его сами. Случилось это под Грацем. Дедов взвод выкладывал мостовую, он возил на биндюгах[72] щебенку и булыжник. По дороге текла конница. Пережидая заторы, лошадей поили и обтирали. Дед заметил, как молодой драгун-капрал, дергая, тянул к водопою родовитого гнедого рысака. Конь скалил зубы, мотал головой, ронял розовую слюну. Дед не стерпел и вырвал повод из рук мучителя. Вынул удила и оттянул лошадиную губу, приложил ухо к грудине. Рысак сразу присмирел, дружелюбно скосил воспаленный глаз. А дед – с кулаками на капрала, чуть не сбил того с ног. Остановила его плетка майора, налетевшего со стороны. Офицер потребовал объяснений и выслушал приговор возмущенного русина: «С таким обхождением угробите золотого коня. Рот замозоленный, а губы и зубы для скакуна важнее ног… Сердце стучит неровно, то есть у коня – страх…» Майор опустил нагайку и еще о чем-то повыспрашивал. Во время беседы они хорошо поняли друг друга, ибо это был славонский гусарский полк. Славонцы – самые лучшие конюхи в австрийской армаде. Но дед мой был еще лучше, потому что скотину любил больше, чем самого себя.

Драгуны стали над рекой лагерем, а вечером фенрих[73] привел деда в капитанский шатер и сказал: «Приведи себя в порядок, с тобой желает говорить князь славонский, под чьей рукою кавалерия императрицы. Соображай, не урони нашу честь».

Князь был молодой, широкой кости и при этом легконогий, как иноходец, который развился за оградой орешника возле гнедого жеребца и гривастого вороного моцара[74]. Хозяин их прогуливался по лужку в высоких сапогах, отдавая приказы, но глаза, глаза его были с лошадьми. Тот теплый взгляд открыл дедушке в сем высоком командире единоверца. Он и сам больше тянулся к лошадям, чем к людям. И страх оставил его.

«Знаешь, как помочь жеребчику?» – требовательно спросил оберст[75].

«Знаю, ваша светлость».

«Говори».

«Пока пустить пастись без пастуха, в росы. Без сбруи и подков. Лечебные травы я покажу. Затем зашорить ему глаза и водить мелкой стремниной по воде. Пока не вымоются отзвуки стрельбы и канонады, которые испугали его. Дальше надо укрепить сердце…»

«И как же?» – оберст аж грудью подался к русину.

«Надо расслабить жилы и мускулатуру. От этого и сердце станет мягче, тело – гладким и упругим. А сам конь – уступчивым и податливым… Сего можно добиться упражнениями на песке. Чтоб жеребец ходил не только прямо, но и вольтом и змейкой, с ровного шага переходил на рысь, а дальше в галоп. Делать это надо равномерно и долго, пока не нальются мускулы. И осторожно, чтобы ноги не покалечить, ибо они у него словно точеные. И губа уязвима, не всякое примет…»

«Правду говоришь, катуна[76], – сверкнул жемчужными зубами полковник. – Это я могу и черта съесть и выпить. А он у меня привереда. Патриций. Так и зовут его… Ты дал мне настоящий урок, но скажи, конский философ: стоит ли сказанное такой мороки и трат? Не проще ли пустить лошадку на бограч-гуляш?»

Мой дед глянул на князя, как на кровавую рубаху, так, будто зарубить хотели его. Тогда молча пошел к изгороди. Ударил себя ладонью по бедру и мелко зацокал языком. Рысак, который уныло дремал под вязом, встрепенулся, сверкнул ореховым глазом. А затем неожиданным прыжком бросился вперед и одним махом перелетел через изгородь. Как вкопанный стал пред парнем и осторожно положил ему голову на плечо. Офицеры вокруг замерли. А князь даже ойкнул от удивления:

«Эй! Такое впечатление, будто ты с лошадьми разговариваешь».

«Нет, господин оберст, лошадям слова не нужны. А вам я скажу: теперь это заморыш, а при хорошем уходе станет летающим змеем, а коли изволите – то и хищником на боевом поле».

«Мой дед, тогда он дедом еще не был, пас лошадей у богатого скорняка Кадара. Лошади были старомадьярской породы – невысокие, твердо сбитые, косматые…» (стр. 58).

«Молодая императрица Мария-Терезия твердой рукою укрепляла государство, собирала земли. Большая империя требовала большой обороны. В армию набирали рекрутов почти от каждого третьего двора…» (стр. 60).

Князь резко к кому-то повернулся на своих высоких ботфортах и огласил приказ:

«Русина накормить, переодеть, назначить довольство второй степени. Отныне зачислить в обслугу моей походной конюшни. Подыщите для него место в каком-нибудь курене».

«Если позволите, я бы хотел ночевать с лошадьми», – вмешался дед.

«Изволь, филозоп из конюшни», – отмерил ему продолжительный дружелюбный взгляд главный конник империи.

Так его потом все и называли – Филозопом из конюшни. Задолго до того, как он стал Тем, кто съел гору.

В то время Мария-Терезия основала военную академию, и славонский князь Богорич должен быть обучать в ней старшин-кавалергардов. Людей учил, а лошадей любил без памяти, причем отдавал предпочтение тяжелым боевым моцарам. Эскадроны на них должны были пробивать ряды неприятеля, освобождая ход легкой кавалерии, которая крошила уцелевших, как капусту. Гонцы-скупщики свозили под Вену отборных лошадей со всех окрестностей. Живое гривастое золото стекалось в белостенные конюшни ее величества.

Пригоняли теплокровных тракенов[77] из долины Инна, добрых, как кусок хлеба; и серых ольденбургских, которые могли жить под дождями и в снегу; и высоких пятнистых дунайских полукровок со смирным сердцем и склонных к прыжкам; и сухоногих кобылиц из Липиццы, находчивых и неутомимых в движении; и мелкоголовых крепышей из Порыни, которые брали поклажу вдвое тяжелее себя; и костистых коротконогих чалых из-за Рейна, таких же светлых и холодных, как тамошнее вино; и ласковых шлезвигов[78] с льняными гривами и перьями на ногах – самых тяжелых среди конского племени; и бурых южных норикенов, вялых по своей природе и готовых грудью валить стену; и доброжелательных шленских лесовиков, что, как дети, ходят за человеком и тянут по земле хвосты…

Эти названия и по сей день звучат в моей памяти, звучат, как музыка, переданная дедом. Потому что кони были очарованием его жизни. И в том влечении славонский вельможа узнал в нем достойного ценителя и советчика. Так его и зачислили в обслугу, которая готовила отборных животных для региментов[79] кавалерии. Это лишь на первый взгляд кажется, что лошадь – умная и услужливая животина. Если и умна, то в первую очередь для себя. И очень мирная, рожденная не для войны. Конь боится криков, грохота и лязга. И уклоняется от того, что на него надвигается, что мигает перед глазами, что нависает выше головы. Лошадь раздражает пыл боя, и, потеряв всадника, она убегает и невдалеке начинает мирно пастись. Потому надлежало миролюбивое животное превратить в дикого хищника, который пробивал бы себе дорогу в человеческих рядах грудью, ногами и зубами и от ран еще больше распалялся. Запал злости переходил в безумную атаку и спасал его от ударов. Конь и всадник дожны быть спаянной целостью, одним разящим клинком.

Привезенных лошадей еще и еще раз пересматривали, отбирая преимущественно тяжелых, но быстрых жеребцов, спокойных в стойле, но агрессивных в бою, безотказных и покорных. Муштра была строгой и долгой. Славонцы по-настоящему славные конюхи, разбирались в обхождении хорошо. Но и они знали не все. То, чего не дает опыт, но рождается от внутреннего слияния со сродным делом. Только это открывает новое познание.

Заприметил конюх Данила, что отсутствие страха можно прочитать в глубине глаз и что тугой рот у лошади – признак послушания и ровного характера. Чтоб это выведать, достаточно перед глазами махнуть палкой иль подвести вплотную к чужому человеку. Конь по первому велению легко пускается в галоп и при этом не несется как сумасшедший. Мудрый жеребец чувствует вес на себе, рассчитывает свои силы и не растрясает седока. А главное – придерживается начального шага и не ждет понукания. Такая лошадка годится для всякой «реконструкции» – словцо их оберста.

«Мало того, с таким конем разговаривать можно», – закончил свои изыскания дед.

«Ты не просто конский философ, – протяжно произнес командир. – Ты – заклинатель лошадей. С твоим подходом мы сэкономим на закупках и времени». – И одарил его серебряными шпорами и удилами.

«С такими дорогими дарами, – поклонился дед, – должен высказать еще одно замечание. – Хорошо, кабы удила были толще и пустые – из гнутой проволоки. Тогда не будут ранить уголки губ. И лошади будут поспокойней, податливей в управлении…»

«Хорошо, встретитесь с кузнецом. Увидим, что из этого выйдет. Ты все сказал?»

«Шибко извиняюсь, герр оберст, но вы когда-нибудь… пробовали удила на вкус?»

«Что городишь, поганец?!»

«Я к тому веду, что если бы их ковали из той стали, что и офицерские клинки, то они не ржавели бы. Для лошадей здоровее…»

«Ой, да ты, я вижу, и удила попробовал! Не зря я подарил тебе серебряные… Знаешь, за что сей дар?»

«Смею думать, за верную службу».

«Нет, коновод. За верную любовь. Я люблю лошадей, потому что они дорогие и мои. А ты любишь их потому, что они кони. Любят не за что-то, а вопреки. Просто любят – и этим богаты… Я начал это понимать с тех пор, как ты оказался при моих лошадях. Владеет не тот, кто имеет, а тот, кто любит. Мои кони, русин, больше твои, нежели мои…»

Дед тогда подумал в одиночестве: а что на самом деле в этом мире есть лично его? Разве что бесплодный кусок крутогора под Белебнем, за который его спровадили на всю жизнь в чужую армию. И то он где-то так далеко…

С лошадьми он ложился и вставал. Кормил и поил их, а потом выводил на утреннюю прогулку, на разогрев. Становился на колени в траву и слушал их. А они слушали его молчание. Со стороны это казалось странностью: на коленях на лугу стоял с непокрытой головой катуна, а крутобокие лошадки метались рядом, касаясь гривами его волос. Штаб-вахмистр докладывал ритмештеру, а тот шептал оберсту: «Руснак разбалует лошадей. С таким воспитанием на них лишь барышень возить…»

«Не понимаю, – обрывал их начальник, – кому вы больше завидуете: русину иль коням?»

Иногда в теплый вечер звал он в свой шатер конюха и приказывал:

«Рассказывай».

«О чем?» – вопрошал, будто не понимая, дед.

«Знамо о чем – о лошадях».

И дед рассказывал. О том, что конь глубоко в сердце боится нас. Тот страх тянется в лошадином племени испокон веку, с тех пор, как человек увидел в диких лошадях одно мясо. И безжалостно их губил, а пес, прирученный слуга, помогал ему на них охотиться, зарабатывая кость. Мой дед выведал это у старого мадьяра Дюли, потомственного, с деда-прадеда, конского пастуха из Пусты… Долгий был путь их примирения. Потому конь служит человеку не добровольно, как пес, а по принуждению. Судьба его такая. При этом наши тайные желания очень похожи. Лошадь, как и человек, может грустить, радоваться, обманывать, лениться, а может и преданно служить. На ней можно носиться, но не чваниться перед ней. Если с добрым сердцем подойдешь, тогда и конь приклонится к тебе с пониманием и верностью. Лошадь узнает нас по запаху, в котором угадывает намерения, уровень дружбы и доброй воли. Тогда она идет за нами, несет на себе и прислушивается к наших желаниям…

Князь задумчиво молчал, дед говорил за двоих. Кружка пива подзадоривала его.

«С конем, ваша светлость, надлежит обращаться строго, но честно. Так, чтоб заслужить его доверие. Мягкой рукой и твердым сердцем… Лошадь все понимает, но не хочет с нами говорить».