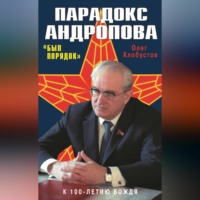

Парадокс Андропова. «Был порядок!»

Полная версия

Парадокс Андропова. «Был порядок!»

Жанр: биографии и мемуарыполитологияисторическая научная и учебная литератураобщая историяполитические лидерыистория СССРисторическая публицистика

Язык: Русский

Год издания: 2014

Добавлена:

Серия «Андропов. К 100-летию вождя»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу