полная версия

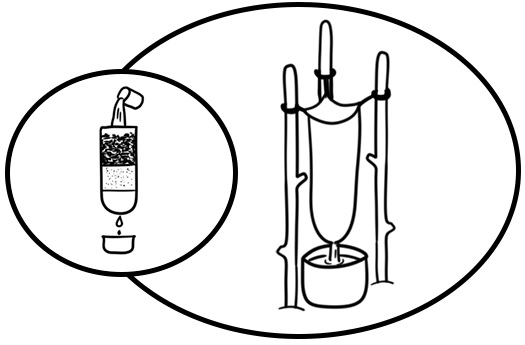

полная версияКраткое руководство по добыче и очистке воды в природных условиях. Учебное пособие

Древесные опилки и уголь лучше загружать в фильтр в мешке из любой водонепроницаемой ткани (неокрашенной), достаточно плотной, чтобы опилки и уголь не вымывались. Можно использовать бязь, саржу, плотную мешочную ткань или марлю в несколько слоев. Перед приготовлением мешка ткань кипятят или стирают в горячей воде (окрашенную ткань обесцвечивают замачиванием в отстоявшемся и слитом с осадка 10%-ном растворе хлорной извести с последующей промывкой в чистой воде). Мешок с фильтрующим материалом должен иметь размеры несколько больше, чем корпус фильтра (мешок должен плотно прилегать к стенкам фильтра). Применение мешка значительно упрощает эксплуатацию фильтров и, в частности, промывку фильтрующих материалов.

Без тканевого мешка фильтр загружают так. На гравий или решетку кладут слой ткани, на ткань насыпают опилки или уголь, сверху кладут новый слой ткани, а на ткань – слой песка толщиной 3…5 см. Уголь для фильтра лучше брать активированный. Обычный древесный уголь перед употреблением размельчают и промывают. Мешок для тканево-угольного фильтра из плотной водонепроницаемой неокрашенной ткани (суровая саржа, ткань, идущая на плащ-палатки, зимние портянки) предварительно стирают. Мешок-фильтр делают длиной 1,5…2 м и укладывают в бочку (ящик), сложенный в виде гармошки.

1 м2 мешка обеспечивает 100…200 л профильтрованной воды в час.

Фильтрующие материалы, задерживая муть и частично бактерии, постепенно загрязняются, и их нужно периодически промывать или заменять. Необходимость промывки или смены фильтрующих материалов определяют по ухудшению качества профильтрованной воды или по резкому уменьшению производительности фильтра.

Загрязненный кварцевый песок извлекают из фильтра и промывают, сменяя воду 3…4 раза, а затем снова загружают в фильтр. Загрязненные опилки и хлопок промывают чистой водой из расчета 3…4 ведра воды на 1 ведро опилок; кроме того, опилки и хлопок после 3…4 промывок следует кипятить в течение 10…15 мин.

Хлопок перед промывкой и после промывки или кипячения растрепывают. Загрязненную ткань стирают в горячей воде щеткой.

Загрязненный древесный уголь заменяют новым.

При работе с фильтрами из подручных материалов нужно иметь в виду, что если фильтруется вода, предварительно не обработанная коагулянтами или обработанная, но плохо отстоявшаяся, то 15…20 мин. она будет темной, и только после этого качество фильтра (прозрачность воды) будет заметно улучшаться.

Вода, осветленная фильтрами из подручных материалов, перед употреблением для питья обязательно должна обеззараживаться (освобождаться от микробов) кипячением или хлорированием.

5.2. Обеззараживание воды

Воду из ключей и родников горных и лесных речек и ручьев можно пить сырой, но прежде чем утолить жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее очищают от примесей и обеззараживают. Для очистки легко изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев бинта или пустой консервной банки, пробив в донышке 3…4 отверстия, а затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, и она через некоторое время заполнится чистой, прозрачной водой.

Для обеззараживания используют специальные препараты: пантоцид, йодин, холазон и пр. На 1 л воды необходимо 2…3 таблетки пантоцида; воде дать отстояться 15…30 мин. Очень эффективны таблетки мононатриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. При отсутствии таблеток пользуются настойкой йода (8…10 капель на 1 л воды). Однако самый надежный способ обеззараживания воды – кипячение.

Хорошим средством для дезинфекции воды являются появившиеся недавно различного рода фильтры: «Аквафор», «Биофильтр», «Азалия», «Роса», «Барьер», «Брита» и пр. Удобнее всего людям, отправившимся на природу, иметь карманный вариант фильтра «Родник», имеющего вид пластиковой трубочки, один конец которой опускается в водоем, а через другой вода всасывается ртом. Обеззараживание воды в таком фильтре производится с помощью мощных йодсодержащих реагентов, что позволяет, не боясь последствий, пить воду из любого водоисточника, даже из гнилого болота. По крайней мере, так утверждают его создатели.

С незапамятных времен неплохим дезинфицирующим средством считается серебро. Замечено, что вода, в которую опушено какое-нибудь серебряное изделие, сохраняется дольше. Дальнейшие исследования показали, что антимикробный эффект серебра в 1750 раз сильнее действия карболовой кислоты и в 3,5 раза – сулемы. Поэтому все серебряные украшения (серьги, кольца, браслеты и пр.), оказавшиеся на людях, потерпевших аварию, следует изъять и пустить по прямому назначению. Для увеличения площади украшения можно расплющить, разбив между камнями.

В тайге для большего обеззараживающего эффекта в ведро воды можно добавить 100…200 г молодых веток ели, сосны, пихты, кедра или можжевельника и кипятить их 10…30 мин. Осевший на дне ведра бурый, плохо растворимый осадок пить нельзя. С той же целью можно использовать кору ивы, вербы, дуба, бука, молодую бересту из расчета 100…150 г на ведро воды и кипятить 20…40 мин или настаивать в теплой воде 6 час.

В тундре и лесотундре в кипящую в ведре воду можно добавить 2…3 горсти хорошо промытого ягеля. В горах – лишайник (каменный мох), кору лесного или грецкого ореха – 50 г на 10 л воды с последующим 10…20 минутным кипячением, траву арники или календулы – 150…200 г на ведро, кипятить 10…20 мин или настаивать не менее 6 час.

В степной зоне с той же целью можно использовать траву ковыля, перекати-поля, тысячелистника или полевой фиалки из расчета 200…300 г на ведро воды с получасовым кипячением. В пустыне – верблюжью колючку или саксаул.

Устранить неприятный запах воды можно с помощью добавления в нее при кипячении древесного угля из костра и последующего отстаивания в течение 30…40 мин.

Кипячение – наиболее простой и надежный способ обеззараживания воды. Вода должна непрерывно кипеть не менее 5…10 мин. При наличии в данном районе эпидемии или при подозрении на бактериальное заражение воды время непрерывного кипения воды увеличивается до 30…40 мин. Это время гарантирует уничтожение болезнетворных микробов почти всех видов. Для уничтожения микробов сибирской язвы требуется непрерывное кипячение в течение 1 ч.

Кипячение применяется главным образом в холодное время года, когда расход питьевой воды невелик.

Кроме кипячения, воду обеззараживают хлорированием. Для хлорирования применяют жидкий хлор и хлорную известь (в полевых условиях чаще применяют последнюю). Для применения жидкого хлора требуются специальные приборы – хлораторы.

Хлорная известь представляет собой белую порошкообразную массу с резким запахом. Обычная известь, применяемая для хозяйственных нужд, содержит 20…30% активного хлора.

При хлорировании воды нужно обращать внимание на правильность выбора дозы хлора. Недостаточное количество хлора не дает полного обеззараживания воды, а избыточное придает воде неприятный привкус и запах. Нужно хлорировать воду так, чтобы после обработки она имела едва ощутимый, не мешающий употреблению привкус хлора. Это будет доказывать, что вода полностью обеззаражена, а для организма человека вода с небольшим привкусом хлора безвредна. Хлор, оставшийся в обеззараженной воде, называется остаточным хлором, и его содержание в воде должно быть 0,2…0,5 мг/л.

Хлорирование небольшого количества воды (котелок, ведро, бак) производится заранее заготовленным раствором хлорной извести, содержащим 1 г активного хлора в 1 л воды. Такой раствор приготовляют путем растворения в 1 л воды 1 г хлорной извести (1/2 чайной ложки), содержащей 25% активного хлора. Раствор хлорной извести можно отмерять чайной или столовой ложкой. Чайная ложка раствора в среднем содержит 4…5 мг активного хлора, столовая – 16…20 мг.

Хлорирование воды можно производить заведомо большими дозами хлора, превышающими ее хлоропотребность (перехлорирование). Большая доза хлора обеспечивает более надежное обеззараживание воды, причем время хлорирования может быть сокращено для прозрачных вод до 15 мин, для мутных – до 30 мин.

Для удаления избытка хлора, придающего воде неприятный привкус, воду дехлорируют, добавляя к ней гипосульфит или, что более доступно в полевых условиях, фильтруя ее через фильтры, содержащие активированный или древесный уголь.

При дехлорировании воды фильтрованием через одну загрузку угля или опилок можно пропускать воду до тех пор, пока в фильтрате не появится сильный привкус хлора, мешающий потреблению воды. После этого уголь или опилки заменяют новыми.

Если фильтрат совершенно не имеет привкуса хлора и не будет употреблен в течение нескольких часов, его дополнительно хлорируют. Для этого в фильтрат доливают прозрачную недохлорированную воду или небольшими порциями 1% рас¬твор хлорной извести; потребное количество нехлорированной воды или 1% раствора хлорной извести устанавливают, пробуя на вкус.

Для сокращения времени на очистку воды с помощью глинозема и хлорной извести осветление и обеззараживание ее проводят одновременно в одной и той же емкости. В этом случае в воду сначала вводят хлорную известь и тщательно перемешивают, а через 5…10 мин – раствор глинозема.

В присутствии хлорной извести ускоряется и улучшается коагуляция при мягких водах и к добавке гашеной или негашеной извести приходится прибегать реже.

Необходимые дозы глинозема и хлорной извести подбирают опытным путем в ведрах. Хорошо осветляется вода, если сначала в воду ввести глинозем, а через 5…10 мин – хлорную известь.

5.3. Фильтрование воды

Ну а если у человека, потерпевшего аварию, не нашлось спичек, чтобы развести костер, а пить, тем не менее, хочется? Тогда можно попытаться профильтровать воду.

Простейший фильтр представляет собой пустую консервную банку с двумя тремя небольшими отверстиями, пробитыми в днище, на две трети заполненную мелким песком. Вода заливается сверху и, пройдя сквозь толщу песка, вытекает в отверстия. Для большей надежности процесс фильтровки лучше повторить многократно. Если вода очень загрязнена, песок в банке следует периодически менять на более чистый.

Если банку заполнить разбитым на мелкие кусочки углем, взятым из прогоревшего костра, то получится более технологичный угольный фильтр!

Более чистый уголь получается, если дрова прожечь в какой-нибудь емкости на сильном огне.

Кстати, дрова должны быть лиственных пород, так как хвойные породы придают отфильтрованной воде специфический вкус и запах.

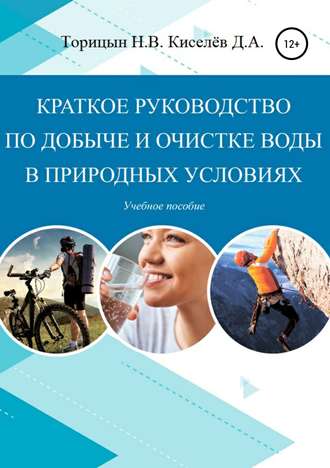

Более сложный фильтр можно соорудить из любой имеющейся в распоряжении ткани и жердей. Для этого жерди устанавливаются треногой, на которой на трех уровнях привязываются три куска ткани. Каждый такой импровизированный фильтр нагружается своим наполнителем. Например, верхний – травой, средний – песком, нижний – древесным углем, взятым из прогоревшего костра, сложенного из деревьев лиственных пород. Вода, свободно протекая через все слои, фильтруется и осветляется (рис. 6).

Рис. 6. Фильтрование воды трёхуровневым фильтром

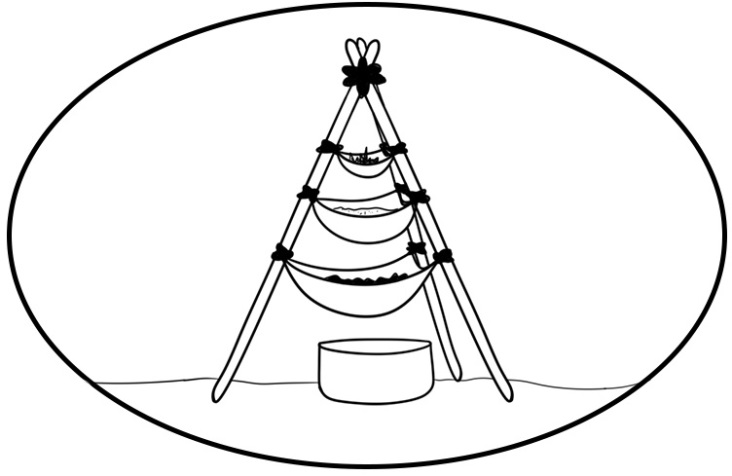

Можно изобрести и более простой тканевый фильтр. Например, выкопать в грунте ямку, поставить туда емкость, сверху из веток деревьев соорудить импровизированную решетку настил, на которую уложить слой ткани. В центре ткань желательно продавить, чтобы образовалась направляющая воронка для стекания жидкости в емкость. После этого на ткань нагрести толстый слой песка, песок укрыть следующим куском ткани, сверху насыпать древесный уголь, снова укрыть тканью и снова уложить фильтрующее вещество. Таких слоев может быть несколько – чем больше, тем лучше.

Для более надежного обеззараживания профильтрованную воду желательно пропустить через фильтр еще раз. Причем лучше не через уже использованный, а через сделанный вновь (рис. 7).

Рис. 7. Фильтрование воды многослойным компактным фильтром

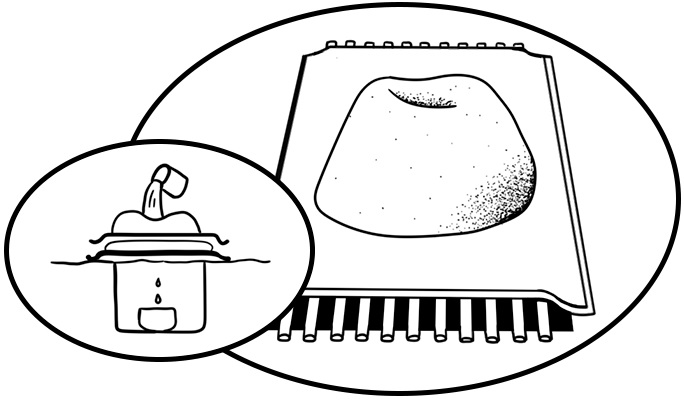

Малоформатный вариант описанных выше тканевых фильтров представляет собой прикрепленный к жердевому каркасу тканевый тубус, заполненный различными слоями грунта – землей, песком, золой и пр. В качестве тубуса можно использовать рукав рубахи, штанину или свернутое кульком полотнище.

Чтобы фильтруемая вода не просачивалась по ткани, ее следует узкой струйкой наливать в углубление, сделанное в центре фильтра (рис. 8).

Рис. 8. Фильтрование воды с использованием тканевого тубуса

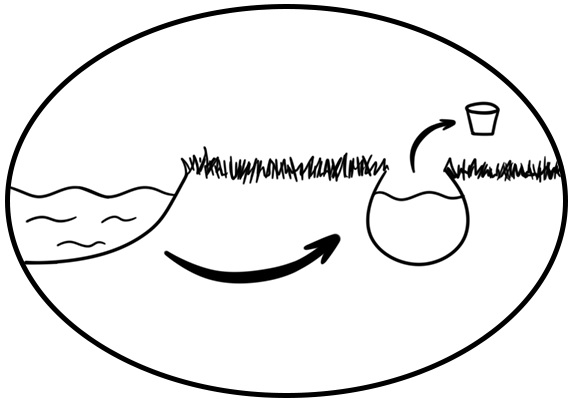

И, наконец, самый простой (но это не значит, что самый плохой) фильтр – «земляной насос». Для его устройства не надо ничего – ни ткани, ни палок. Достаточно иметь водоем с подозрительного вида водой и шанцевый инструмент – лопатку, нож или просто заостренную палку. Этим инструментом в 50…100 см от водоема необходимо выкопать глубокую, не менее полуметра, ямку и подождать, пока она заполнится водой. Затем воду осторожно вычерпать подождать, пока ямка вновь наполнится, и снова вычерпать. И так до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной (рис. 9).

Рис.9. «Земляной насос»

Но все же, лучше перетерпеть жажду до тех пор, пока на пути не встретится родник или другой чистый водоем. При этом для уменьшения чувства жажды можно сосать кисловатый леденец, косточки от плодов или чистый камешек-голыш.

Водой, непригодной для питья, допустимо прополаскивать рот (только ни в коем случае не глотать!), обтирать лицо, шею, смачивать головной убор.

Тем, кто сильно потеет, целесообразно съесть утром 10…15 г соли, запив ее водой до чувства полного насыщения. Это облегчит их состояние во время дневного перехода.

6. Нестандартные способы добычи и очистки воды

6.1. Вымораживание

В зимнее время года соленую воду опресняют замораживанием. Для этого флягу заполняют водой и, дав ей замерзнуть на 2/3, остаток (рассол) сливают. Если образовавшийся лед сохраняет соленый вкус, его надо растопить и повторно заморозить на 2/3. Обычно повторное замораживание делает воду пригодной для питья.

6.2. Конденсаторы

В некоторых полупустынных и пустынных районах мира воду можно добыть, не прибегая к ее поискам в грунте. В Аравийской пустыне, у берегов Персидского залива и Красного моря, в Ливийской пустыне Сахара, у побережья Средиземного моря, а также вдоль побережья Южной Америки и Калифорнийского залива воздух настолько насыщен влагой, что он конденсируется при соприкосновении с холодными предметами. Зная это, можно в небольших количествах собрать воду, раскладывая на плащ-палатке или брезенте гладкие чистые камни, на поверхности которых утром оседает роса. Используйте этот конденсатор, с помощью которого в условиях пустыни можно получить около 1,5 л питьевой воды в день.

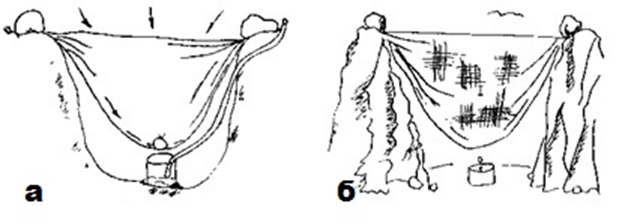

Для добывания воды можно использовать так называемые солнечные конденсаторы. Основой их конструкции является тонкая пленка из прозрачного гидрофобного (водоотталкивающего) пластика. Ею покрывается яма диаметром около 1 м, вырытая в грунте на глубину 50…60 см. Края пленки для создания большей герметичности присыпаются песком или землей. Солнечные лучи, проникая через прозрачную мембрану, абсорбируют из почвы влагу, которая, испаряясь, конденсируется на внутренней поверхности пленки (рис. 10 а).

Пленке придают конусообразную форму, положив в центр ее небольшой груз, чтобы капли конденсата стекали в водосборник. Извлечь из него воду можно, не нарушая конструкции, с помощью специальной трубки. За сутки один конденсат может дать до 1,5 л воды. Для повышения его производительности яму наполовину заполняют свежесорванными растениями, побегами верблюжьей колючки, кусками кактуса и т.п. Индейцы Чили изобрели весьма оригинальный способ добывания воды для дополнительного обеспечения влагой своих полей и посевов, страдающих от засухи в высокогорных районах страны. На пути движения полосы тумана они вывешивают тонкую нейлоновую сетку (рис. 10 б). Туман, попадая на эту сетку, конденсируется, и вода по ней ручейками стекает вниз. Для удобства сбора воды, стекающей по сетке, нижняя ее кромка срезается на конус или вывешивается углом вниз, под которым устанавливается водосборник. Количество воды, собираемой этим способом, зависит от густоты тумана и размера нейлоновой сетки.

Рис. 10. Разновидности конденсаторов:

а – для добычи влаги из почвы, б – для осаждения тумана

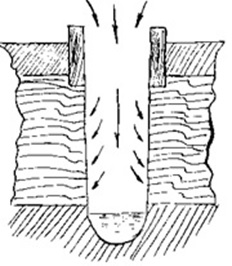

Существует и другой способ добывания воды, основанный на разнице в колебаниях атмосферного давления. Для этого оборудуется специальный колодец с узким выходом (рис. 11). При повышении атмосферного давления теплый воздух попадает внутрь колодца. Здесь он охлаждается, и вода собирается на дне колодца в специальном сосуде.

Рис. 11. Колодец для конденсации влаги из воздуха

Основываясь на этом принципе, небольшое количество воды можно добыть несколько измененным способом. Простейшим приспособлением для этой цели служит куча обыкновенного щебня или камней. За ночь камни охлаждаются. Днем воздух нагревается быстрее, чем камни. Теплый воздух, содержащий большое количество влаги, проходит через поры и щели и охлаждается. Избыточная влага оседает на камнях и стекает вниз в водосборник. Камни постепенно нагреваются, и количество конденсируемой воды уменьшается. Но за ночь щебенка (камни) снова остывает, и на следующий день «установка» вновь готова к работе. Такая «установка» лучше всего будет работать там, где воздух содержит много влаги днем. Весьма успешно действует она в районах с резко континентальным климатом и частыми ветрами.

Люди, находящиеся в районах пустынь, должны экономно расходовать воду и снизить ее потребление до минимума, строго соблюдая питьевой режим.

Если все-таки ваши поиски воды не увенчались успехом или если у вас нет времени на очистку сомнительной воды, то лучшим источником воды могут служить многие влагосодержащие растения. Из большинства растений можно легко получить чистый и сладкий сок. Этот сок в основном состоит из воды.

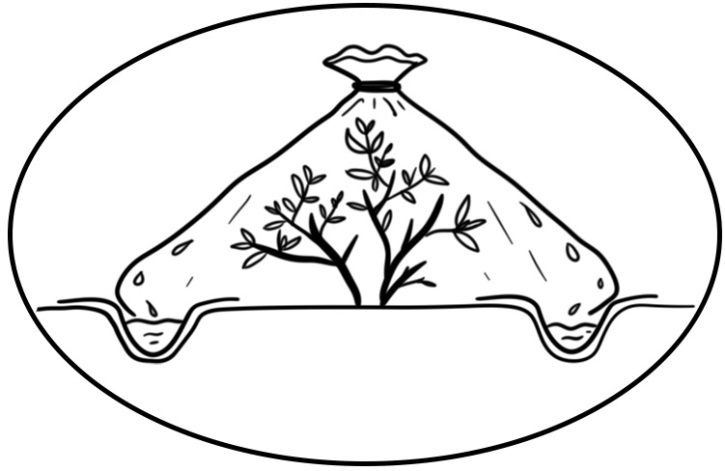

Ещё один способ добычи воды из растений – использование мешочного конденсатора. Принцип работы мешочных конденсаторов заключается в выпаривании влаги из листьев и веток растений. Надо сказать, что нашим пустыням не повезло. В отличие, например, от североамериканских или австралийских пустынь, у нас не встречаются растения, накапливающие в своих стеблях или корнях влагу. Но все равно даже в высушенной на солнце верблюжьей колючке влага присутствует. Если такое растение поместить в пластиковый мешок, то испаряющаяся с поверхности листьев и древесины влага попадает как бы в западню. Внутри мешка образуется собственный микроклимат – температура повышается на несколько градусов в сравнении с улицей (парниковый эффект), увеличивается влажность, образуется «карманный» туман, который осаждается каплями на внутренней поверхности мешка. Так по капле в конденсаторе собирается вода.

Следует помнить, что пакеты с различными рекламными рисунками, фотографиями и эмблемами следует использовать только с чистой внутренней стороны! В противном случае выпарившаяся вода может смешаться с красителями и стать непригодной для употребления!

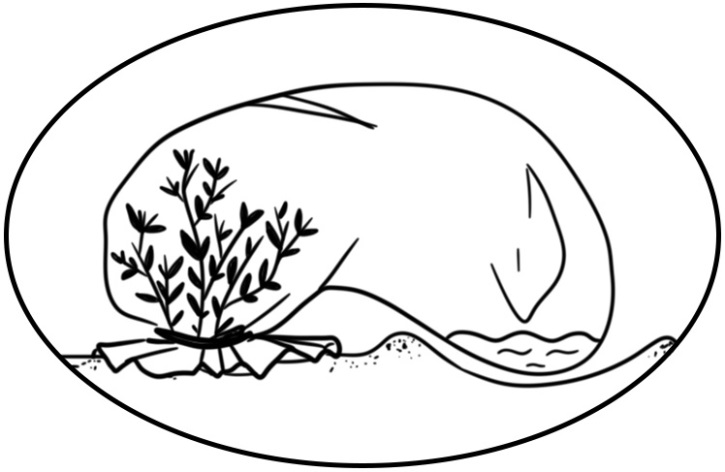

Рис. 12. Мешочный конденсатор

В большой мешок можно поместить целиком отдельно стоящий небольшой куст или деревце (рис. 12).

Для этого на слегка смятую с двух сторон крону куста надо осторожно натянуть мешок и обвязать его веревкой или обрывком корневого отростка у основания ствола. Чтобы избежать потерь воды, дальний конец мешка необходимо наклонить к земле для образования водосборника, или с той же целью в нижнем конце конденсатора сделать «карманы», выпустив большую круговую складку. В противном случае капли по стволу будут просачиваться наружу и скатываться в песок.

Если дерево большое, то мешок можно надеть на отдельно торчащую густую ветку. При этом устанавливать конденсатор лучше на юго-западной стороне куста, с тем, чтобы он находился на солнце весь световой день. Наибольшую производительность солнечные конденсаторы показывают в пик жары, то есть в полдень и околополуденные часы. Через каждые 3…5 ч мешок желательно развязывать, чтобы растение не задохнулось. А еще лучше – перевесить в новое место. Ветки в конденсатор следует засовывать аккуратно, стараясь сильно не мять, иначе сок, выдавившийся из листьев, испортит вкус выпарившейся воды. Если в мешке обнаружилось несколько небольших отверстий – ничего страшного, конденсатор работать будет, надо только постараться, чтобы они не оказались в том месте, где располагается водосборник.

Другой способ набивки конденсатора удобней и более безопасен для самого мешка, но экологически «грязный». Применять его допустимо лишь в ситуациях, угрожающих жизни пострадавшего.

С куста или дерева срезаются несколько наиболее пышных и влажных на ощупь веток, складываются вместе, обвязываются вокруг веревкой. Потом полученный «брикет» закладывается в полиэтиленовый мешок. Горловина мешка плотно завязывается. После чего конденсатор выставляется на солнцепек (рис. 13). В принципе, с таким мешком за плечами можно совершать дневные переходы, стараясь удерживать его на солнце и не мять сложенную в него растительность.

Производительность мешочных конденсаторов прямо пропорциональна размеру мешка, (понятно, что большой мешок дает больше воды, чем маленький), интенсивности солнечного излучения и качеству исходного материала, предназначенного для выпаривания. Существует также зависимость от степени набивки: она должна быть средней – не разреженной, но и не сверхплотной.

Рис. 13. Мешочный конденсатор, наполненный срезанными ветками

Если с мешочными конденсаторами работать осторожно (а в аварийной ситуации только так и нужно работать!), то их обычно хватает на несколько закладок.

Для набивки чаще всего выбирают деревья саксаула и кусты верблюжьей колючки. Саксаул за счет того, что его иглы-листочки легко повреждаются, давал воду с чуть горьковатым привкусом, верблюжья колючка – совершенно чистую и зачастую больше по объему, несмотря на свой совершенно сухой вид! Но саксаул имеет одно неоспоримое преимущество – он, в отличие от верблюжьей колючки, лишен шипов, которые могут легко прокалывать полиэтилен.

В среднем один мешочный конденсатор при размере сторон 40…80 см дает 150…400 г чистой, прозрачной на вид и, главное, вкусной воды. Максимальный зарегистрированный выход воды с одного мешка составил 600 г за 7 ч работы при температуре воздуха в тени +40°С.

Рис. 14. Конденсатор из двух кусков полиэтилена

При отсутствии мешка конденсатор можно соорудить из двух кусков полиэтилена – одного наброшенного сверху на куст и другого, уложенного в специальную круговую ямку-водосборник. Стекая по верхней накидке, вода будет скапливаться в желобке-накопителе, откуда ее можно высасывать через специальную трубочку (рис. 14).

Так что, собираясь в пустыню, не поленитесь и прихватите с собой 3…4 больших пластиковых мешка. Места они займут немного, а польза от них может быть великая!

6.3. Опреснители

В южных регионах одним только фильтрованием воды лучше не ограничиваться, так как в ней во множестве могут пребывать различные кишечные, печеночные и прочие паразиты и вирусные инфекции, к которым организм европейского человека приспособлен плохо и которые могут вызывать самые серьезные заболевания.

В южных и особенно южноазиатских регионах воду необходимо кипятить или перегонять с помощью паровых и полиэтиленовых дистилляторов!

Если вы, конечно, не хотите умереть лет через двадцать от необратимо запущенного цирроза печени или какой-нибудь не менее опасной болячки.

Простейший паровой опреснитель (рис. 15) можно изготовить из любой металлической трубы, согнутой под прямым углом – коленом. Труба устанавливается раструбами вверх на две негорючие опоры, например два песочных валика. Внутрь трубы заливается вода. В месте сгиба разводится огонь. На концы трубы надеваются металлические кастрюли или банки, выложенные изнутри тканью. Пар от кипящей воды осаждается на прохладном металле кастрюль, впитывается тканью и по капле стекает в подставленные емкости.