полная версия

полная версияКыргызстан и Украина. Общее и особенное в развитии политических структур

Государственным языком в Украине является украинский язык. Вместе с тем, записано в Конституции, в стране «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины»[70].

В обеих Конституциях закреплено право собственности, равноправие субъектов права собственности перед законом. Однако несколько иначе трактуется право собственности на землю. Если Конституция Кыргызстана устанавливает, что «земля является собственностью государства; земельные участки могут передаваться в пользование гражданам и их объединениям; не допускается купля-продажа земли»[71], то в Конституции Украины норма о праве собственности на землю изложена в такой редакции: «Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом»[72].

Второй раздел Конституции Украины посвящен правам, свободам и обязанностям человека и гражданина. Вообще надо отметить, что в Конституции Украины предусмотрен очень высокий уровень социальной защиты граждан. Об этом сказано еще в разделе «Общие положения»: «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью»[73].

В Конституции Украины зафиксированы такие свободы и права, как право на свободное развитие личности, на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на свободу мировоззрения, на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, каждому гарантируется тайна переписки, никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь и др. Таким образом, Конституция Украины имеет социальную направленность, хотя нельзя не отметить декларативность некоторых норм, не подкрепленных реальными гарантиями государства (например, о праве на достаточный жизненный уровень).

Другие разделы Конституции посвящены общим принципам избирательной системы и референдумов, Верховной Раде (Верховному Совету), Президенту, Кабинету Министров и другим органам исполнительной власти, прокуратуре и правосудию, территориальному устройству и Автономной Республике Крым, местному самоуправлению, Контитуционному суду. Конституция определяет порядок внесения в нее изменений, содержит заключительные положения.

Таким образом, между Конституциями Кыргызской Республики и Украины много общего, поскольку обе они основываются на демократических принципах, отражают лучшие достижения мирового конституционного опыта. Вместе с тем их сравнительный анализ показывает наличие и определенных отличий, которые отражают исторический опыт обоих народов, нынешний уровень государственного строительства, внутриполитическую обстановку в обеих странах.

Много общего, а также и различного в структуре и функциях властных органов, о чем пойдет речь ниже.

IV. Властные структуры: общее и особенное

Приступая к анализу властных структур Кыргызской Республики и Украины, считаем целесообразным хотя бы кратко остановиться на некоторых общих вопросах теории государства.

Государство, по наиболее распространенному определению, – это организация публичной власти, призванная защищать интересы людей определенной территории, и с помощью правовых норм регулировать взаимоотношения между ними. Основными признаками государства являются: организация власти по определенному территориальному принципу; наличие публичной власти, осуществляемой лицами, которые занимаются исключительно управлением обществом и соблюдением установленных в нем порядков; наличием системы органов, учреждений и средств принуждения (армия, милиция, суд); суверенное законотворчество – право издавать законы и распоряжения, обязательные для всего населения; монопольное право на сбор налогов (прямых и косвенных) для формирования общегосударственного бюджета и др.

Как вытекает из определения государства и его признаков, главная его задача состоит в удовлетворении определенных потребностей общества или господствующих в нем социальных слоев. А поскольку деятельность государства охватывает многие сферы, то в соответствии с этим, кроме главной задачи, различают также частные задачи: политические – организация и функционирование политической власти; экономические – организация хозяйственной жизни общества, развитие производительных сил и производственных отношений; социальные – относятся к положению классов и социальных групп в обществе; культурные – организация обучения и воспитания населения, формирование его идейных позиций; национальные формирование культуры межнациональных отношений в государстве, удовлетворение национально-культурных потребностей национальных меньшинств; международные – налаживание отношений с другими странами.

Наше исследование посвящено анализу политических структур двух государств, поэтому остановимся несколько подробнее на политических задачах государства. Отметим, что они, как и другие задачи, могут носить разрушительный (деструктивный), стабилизирующий и созидательный (конструктивный) характер.

Для Кыргызской Республики и Украины, как и для других государств, переживающих переходной период, присущи все названные три этапа политических задач, но преобладают созидательные. Конкретно их определяют таким образом:

1) отстранение от власти старой политической и экономической олигархии;

2) расширение реального участия народных масс в управлении государственными и общественными делами;

3) разрушение антидемократических и трасформация социально неэффективных институтов государственной власти применительно к новым политическим условиям;

4) создание и укрепление новых демократических политических институтов, соответствующих максимально высоким стандартам эффективности;

5) формирование новой демократической системы права, создание независимых демократических правовых институтов;

6) создание гражданского общества, его структурирование, предотвращение автократического и тоталитарного перерождения власти.

Аналогично могут быть конкретизированы задачи государства и в других сферах.

Характеризуя государство как институт политической власти, различают его функции. Функции – это главные направления деятельности государства по осуществлению своих задач.

При определении функций государства применяют различные критерии классификации. Так, исходя из сферы деятельности государства (внутри страны или за ее пределами), различают внутренние и внешние функции. В зависимости от исторических рамок (продолжительности) осуществления определенной деятельности государства выделяют его постоянные и временные функции. Учитывая социальное содержание государственной деятельности, разграничивают функции общесоциальные и специфические. По признаку соответствия конкретной деятельности государства его стратегическим установкам различают функции открытые и латентные, возникающие в противоречии с конечными целевыми установками государства или умышленно маскируемые.

Каждое современное государство является составным элементом политической системы общества. Термином «политическая система общества» обычно определяют совокупность государственных и негосударственных социальных институтов, призванных осуществлять власть, т. е. управлять обществом, регулировать отношения между гражданами, социальными и этническими группами, обеспечивать стабильность общества, соответствующий общественный порядок[74].

Как и любая система, политическая система имеет свою структуру. Структура – это совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях. Вместе с тем термином «структура» довольно часто пользуются для определения отдельных компонентов, составляющих систему[75]. Термином «структуры» мы будем обозначать органы государственной власти, а также осуществляющие или стремящиеся осуществлять власть, управлять обществом политические партии, другие учреждения и организации. А поскольку указанные структуры являются составляющими политические системы, то правомерно по отношению к ним употреблять термин «политические структуры».

Важнейшим компонентом политической системы является государственная власть, которая, опираясь на систему политических (в том числе и правовых) норм, управляет обществом.

Анализируя формы государства, современная политическая и правовая наука различают: республиканскую и монархическую формы правления; унитарную, федеративную и конфедеративную формы государственного устройства; авторитарный, автократический, тоталитарный, охлократический и демократический государственные (политические) режимы[76]. По оценкам историков, политиков и политологов, наиболее отрицательное влияние на формирование гражданственности и гражданского общества оказывает тоталитарный режим, характеризующийся «следующими основными признаками: жестким контролем государства над всеми сферами жизни общества в целом и каждого гражданина в отдельности, огосударствлением практически всех элементов политической системы и превращением человека в простой придаток государственного механизма; отсутствием легальной оппозиции; введением официальной идеологии в виде определенного свода обязательных для заучивания и последующего ритуального повторения догм, нетерпимостью к политическому инакомыслию, антиинтеллектуализмом, примитивизацией политической культуры»[77]. Прикрываясь демагогическими лозунгами, тоталитарный режим требует от каждого гражданина определенной запрограммированности, поведения по приказу. На такую отрицательную черту подобных режимов указывал еще в 1835 г. французский мыслитель А. де Токвиль: «Центральная власть, какой бы просвещенной, какой бы компетентной мы ее не представляли, не может одна охватить все частности жизни большого народа – не может потому, что подобный труд превышает человеческие силы. Когда же она хочет одними своими стараниями и поддержать деяния стольких отдельных ведомств, то она либо довольствуется несовершенными результатами, либо изнуряется в напрасных усилиях»[78].

Республика может быть парламентской или президентской. В парламентской республике высшим органом власти является парламент, избираемый гражданами. Парламент избирает президента, который осуществляет преимущественно представительские функции.

В президентской республике наряду с парламентом весомыми полномочиями обладает президент, избираемый всеми гражданами. Он является главой государства и верховным главнокомандующим, самостоятельно (или консультируясь с парламентом) формирует правительство и руководит им. Президент имеет право вето на законы, принимаемые парламентом. Президентское правление основывается на четком разделении функций власти: законодательная власть осуществляется парламентом, исполнительная – президентом и правительством, судебная – судебными инстанциями.

И при парламентской, и при президентской формах государственного устройства конституционно определяется система сдерживающих противовесов с целью недопущения узурпации власти одной из ее ветвей. При этом во всех случаях верховной является законодательная власть, но ее верховенство не абсолютно, поскольку она находится под надзором народа, контролируется специальным органом (конституционным судом), через демократические выборы систематически обновляется или меняется, а в отдельных случаях, предусмотренных конституцией, может быть распущена.

Важным принципом разделения функций власти является также ее разделение по вертикали. При этом функции и взаимная ответственность центральных и местных органов власти четко фиксируется в конституции, соответствующих законах.

В Конституциях Кыргызской Республики и Украины записано, что оба государства являются республиками. В результате длительных дискуссий, споров и политической борьбы, особенно характерных для Украины, установлено, что обе республики являются президентско-парламентскими. Хотя это положение не нашло прямого отражения в Конституциях, оно выплывает из самой сущности конституционных норм. В обеих странах, как записано в их Конституциях, важнейшим из принципов, на которых основывается государственная власть, является ее разделение на законодательную, исполнительную и судебную. При этом декларируется верховенство власти народа, который осуществляет власть непосредственно и через соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления. Однако здесь имеется и существенное различие: в Конституции Кыргызской Республики установлено, что верховенство власти народа представляет и обеспечивает всенародно избираемый глава государства – Президент; в Конституции Украины такая норма отсутствует, единственным органом законодательной власти определяется Верховная Рада Украины. В Конституции Кыргызстана не акцентируется исключительное право Жогорку Кенеша на законотворческую деятельность, здесь указано, что «Жогорку Кенеш – Парламент Кыргызской Республики – является представительным органом, осуществляющим законодательную власть»[79].

Несмотря на эти различия, обе Конституции устанавливают, что законодательную власть осуществляют парламенты стран – Жогорку Кенеш в Кыргызстане и Верховная Рада в Украине.

Принцип формирования парламентов в обеих странах одинаков – выборы на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Хотя здесь имеются и различия – Жогорку Кенеш избирается сроком на 5 лет, депутатом может быть гражданин Кыргызстана, достигший 25 лет и проживающий в республике не менее 5 лет; Верховная Рада избирается сроком на 4 года, депутатом может быть гражданин Украины, достигший 21 года и проживающий в республике не менее 5 лет.

Имеются различия и в структуре парламентов – Жогорку Кенеш состоит из 2 палат: Законодательного собрания в составе 35 депутатов, действующего постоянно и избираемого на основе представительства интересов всего населения республики, и Собрания народных представителей в составе 70 депутатов, работающего сессионно и избираемого на основе представительства территориальных интересов. Верховная Рада является однопалатной и состоит из 450 депутатов, избираемых на основе представления интересов всего населения страны и работающих в парламенте на постоянной основе.

Кроме того, Конституция Украины предусматривает: принятие депутатами клятвы; ряд процедурных вопросов, касающихся работы Верховной Рады; порядок прекращения полномочий депутата и др. В Конституции Кыргызской Республики аналогичные нормы отсутствуют.

Что касается полномочий парламентов, то они в обеих странах во многом идентичны. Так, общими являются такие полномочия Жогорку Кенеша и Верховной Рады: внесение изменений и дополнений в Конституцию в порядке, установленном Конституцией (кстати отметим, что в обеих Конституциях отсутствуют нормы о порядке принятия Конституции); принятие законов; ратификация и денонсация международных договоров; объявление по представлению Президента состояния войны и заключение мира; рассмотрение вопросов об использовании Вооруженных сил за пределами республик; заслушивание отчетов правительства (или – осуществление контроля за деятельностью Кабинета Министров); утверждение государственного бюджета и отчетов о его исполнении; решение вопросов об административно-территориальном устройстве государства; назначение выборов Президента; дача согласия на назначение Премьер-министра; дача согласия на назначение Президентом Генерального прокурора; отрешение Президента от должности (в Кыргызстане) или смещение Президента с поста в порядке особой процедуры (в Украине) и некоторые другие. При этом следует отметить, что в Кыргызстане полномочия Жогорку Кенеша разделены между Законодательным собранием и Собранием народных представителей, причем кадровые вопросы отнесены к компетенции Собрания народных представителей.

Сравнительный анализ полномочий парламентов двух государств дает основания утверждать, что в Конституции Украины указанные полномочия изложены более детально и значительно шире, что повышает роль и ответственность Верховной Рады. Так, среди полномочий Верховной Рады Конституция Украины устанавливает такие, отсутствующие в Конституции Кыргызской Республики: определение основ внутренней и внешней политики;

утверждение общегосударственных программ экономического, научно-технического, социального, национально-культурного развития, охраны окружающей среды;

заслушивание ежегодных и внеочередных посланий Президента о внутреннем и внешнем положении Украины;

рассмотрение и принятие решения по одобрению Программы деятельности Кабинета Министров;

утверждение решений о займах и помощи иностранным государствам и международным организациям, а также о получении Украиной займов, осуществление контроля за их использованием; назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека;

утверждение общей структуры, численности, определение функций Вооруженных сил, Службы безопасности, иных воинских формирований, а также Министерства внутренних дел;

одобрение решения о предоставлении военной помощи другим государствам; назначение очередных и внеочередных выборов в органы местного самоуправления; осуществление парламентского контроля в пределах, определенных Конституцией; принятие решения о направлении запросов Президенту; утверждение перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации; определение правовых основ изъятия объектов права частной собственности и некоторые другие полномочия.

В то же время Конституция Кыргызской Республики устанавливает ряд полномочий Жогорку Кенеша, не предусмотренных в Конституции Украины для Верховной Рады, в частности: официальное толкование Конституции и принятых законов (в Украине это право предоставлено Конституционному суду); изменение границ государства (в Украине вопросы об изменении территории страны решаются исключительно всеукраинским референдумом) и некоторые другие полномочия.

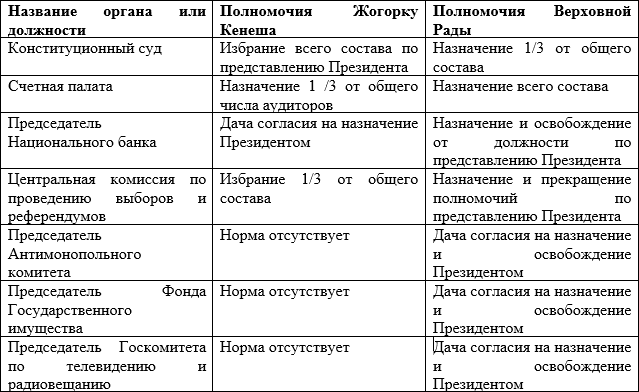

Несколько иначе определяются в Конституциях обоих государств компетенции парламентов по кадровым вопросам. Об этих различиях можно судить по таблице, составленной на основе сопоставления соответствующих статей Конституции (таблица 1).

Таблица 1

Обращает на себя внимание еще одно отличие, касающееся полномочий парламентов двух государств. В Конституции Украины содержится перечень вопросов, которые определяются или устанавливаются исключительно законами Украины. К ним относятся:

– права и свободы человека и гражданина, гарантии этих прав и свобод; основные обязанности граждан;

– гражданство, правосубъектность граждан, статус иностранцев и лиц без гражданства;

– права коренных народов и национальных меньшинств;

– порядок применения языков;

– основы использования природных ресурсов, организации и эксплуатации энергосистем, транспорта и связи;

– основы социальной защиты, регулирования труда и занятости, брака, семьи, охраны детства, материнства, отцовства; воспитания, образования, культуры и здравоохранения, экономической безопасности;

– правовой режим безопасности;

– основы внешних сношений, таможенной службы;

– основы создания и деятельности политических партий, иных объединений граждан;

– судоустройство и судопроизводство, организация и деятельность прокуратуры;

– основы национальной безопасности и т. д.[80].

Представляется, что наличие такого перечня в Конституции является весьма положительным моментом. Ведь он не только уточняет компетенции Верховной Рады, но и, что очень важно, прямо указывает, какие вопросы должны быть предметом законодательной деятельности парламентариев, т. е. накладывают на них определенные обязанности. В Конституции Кыргызской Республики такого перечня нет.

Обеими Конституциями закреплено, что в структуре парламентов создаются комитеты или комиссии. Они осуществляют законопроектную работу, готовят и предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к полномочиям парламентов. Наличие таких структур должно обеспечивать более тщательную подготовку законопроектов, других документов, выносимых на рассмотрение парламентов.

Обе Конституции определяют также порядок и процедуру принятия и подписания законов и др. Таким образом, сравнительный анализ полномочий Жогорку Кенеша и Верховной Рады показывает, что между ними много общего. И это естественно, т. к. оба эти института представляют верховную законодательную власть, а при определении их полномочий с учетом разделения функций власти использован как международный, так и собственный опыт народов этих государств. Все же структура и содержание этих полномочий имеют отличия. Чтобы объяснить их, надо иметь в виду несколько обстоятельств.

1. В Украине имеется более богатый, хотя во многом и теоретический, опыт конституционализма.

2. В Украине проводилась более длительная и, следовательно, более тщательная по сравнению с Кыргызстаном проработка конституционных норм. Кроме депутатов Верховной Рады, в их разработку были вовлечены научные учреждения, политические партии и другие общественные организации. Кроме Конституционной комиссии, плодотворно работала специальная комиссия по подготовке проекта Конституции к рассмотрению на сессии Верховной Рады. Все это дало возможность тщательно проработать все вопросы, касающиеся законодательной деятельности Верховной Рады.

3. В Верховной Раде Украины имеется довольно сильная оппозиция левой ориентации, которая изначально стояла на позициях сохранения советской формы правления, предполагающей делегирование всей полноты власти исключительно парламенту. Политические ориентации этой оппозиции проявились в том, что она добивалась максимально возможного в условиях разделения власти расширения полномочий Верховной Рады.

В Кыргызстане эти условия отсутствуют. Все же, думается, что полномочия Жогорку Кенеша определены достаточно полно и детально, что создает благоприятные условия для его успешной законодательной деятельности.

Среди властных структур обоих государств важное место занимает институт президентства. Он сравнительно новый, в Кыргызстане должность Президента введена в 1990 г., в Украине – в 1991 г., не имеет достаточного опыта функционирования, а его введение, особенно в Украине, было сопряжено с ожесточенной политической борьбой. Ведь леворадикальные силы в Украине, отстаивая советскую власть как модель обустройства независимого государства, упорно сопротивлялись введению и конституционному закреплению поста Президента страны. Не найдя в своих политических устремлениях должной поддержки в Верховной Раде, они сосредоточили свое внимание на том, чтобы максимально сократить его полномочия. Как неоднократно заявлял Президент Украины Л. Кучма, он с целью ускорения процесса принятия Конституции шел на значительные уступки левым в Верховной Раде, поэтому полномочия Президента Украины сформулированы значительно уже, чем полномочия Президента Кыргызской Республики.

Это различие явно усматривается уже в первых статьях, посвященных Президентам. Так, в Конституции Кыргызской Республики имеется такая норма, подчеркивающая исключительно важную роль Президента в государственном строительстве: «Государственная власть в Кыргызской Республике основывается на принципах: верховенства власти народа, представляемой и обеспечиваемой всенародно избранным главой государства – Президентом Кыргызской Республики»[81]. В Конституции Украины подобная норма отсутствует.

По-разному обе Конституции трактуют сущность института президентства. Так, в Конституции Кыргызской Республики записано: «Президент Кыргызской Республики является главой государства, высшим должностным лицом Кыргызской Республики. Президент Кыргызской Республики является символом единства народа и государственной власти, гарантом Конституции Кыргызской Республики, прав и свобод человека и гражданина»[82]. В Конституции Украины это положение хотя и подобно вышеизложенному, но в существенных своих чертах во многом отличается: «Президент Украины является главой государства и выступает от имени государства. Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина»[83]. Как видим, президенту Украины, в отличие от Президента Кыргызской Республики, не вменяется в обязанность быт символом единства народа и государственной власти.

Все же, несмотря на существенные отличия в подходе двух государств к определению сущности института президентства, нельзя не отметить идентичность многих положений.

Прежде всего это касается выборов Президента. В обоих государствах президент избирается всеми гражданами сроком на 5 лет, причем Президентом может быть гражданин страны, достигший 35 лет и проживающий в Кыргызстане – не менее 15 лет, в Украине – не менее 10 лет. В конституции Кыргызстана установлен верхний возрастной ценз -65 лет. В Конституции Украины верхний возрастной ценз для Президента не установлен. В обеих странах установлено, что Президент должен владеть государственным языком, он не может занимать иной должности в органах государственной власти. Одно и то же лицо не может быть избрано на пост Президента более двух раз подряд.