Полная версия

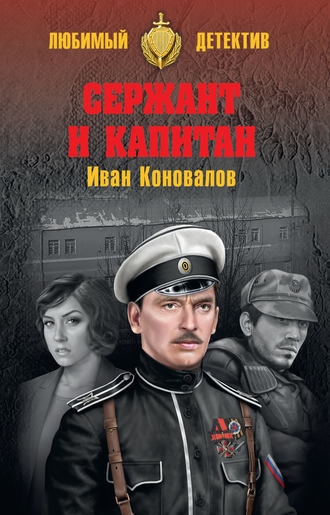

Сержант и капитан

– Это мои друзья.

– Друзья?! Друзья с маузерами под мышками в гости не ходят, а с бутылками.

– Сейчас, Арсеньич, другие времена и гости другие. Но спасибо, что предупредил.

Дома Никита прикинул диспозицию. Эта тетрадка не так проста. Некто за нее готов убить, хотя пока это были угрозы, к тому же Никита напал первым. Убивать его нельзя до того, как этот некто получит заветный приз. Значит, некто пойдет на переговоры. Никита решил ждать звонка и сел перед телевизором.

Через час зазвонил телефон. Голос был скрипучим, приторно вкрадчивым и в то же время не терпящим возражений:

– Ты просил позвонить. Без околичностей готов приступить к переговорам. Тебе незачем заниматься этой тетрадью. Ты ничего не сможешь понять. Есть более компетентный человек, которому она намного нужнее.

Никита прикрыл трубку рукой, подумал, не придумал ничего оригинального и ответил:

– Что за человек?

– Разве это важно? – проскрипел голос, – Просто отдай тетрадь и отступись. Вернулся с войны живым. Вот и устраивай сохраненную жизнь. А то ведь в Москве ее потерять так же легко, как и в Чечне. Понимаешь? Мы знаем, где ты работаешь, где живешь. В каких кабаках пьешь, по каким дорогам ходишь.

«Вот нельзя давить на мою нежную ранимую натуру», – подумал про себя Никита. Тут же хочется ввязаться в драку. Сколько наглецов на этом погорело.

– Я одного не понимаю, – беззаботно ответил Никита.

– Чего?

– Того, как, перестав гонять по Северному Кавказу одних плохих парней, я тут же наткнулся на других плохих парней в Москве. Я открыт для переговоров. Но терпеть не могу, когда до начала переговоров в мою квартиру, которую я очень люблю, в отсутствие хозяина присылается с дружественным визитом небольшое подразделение отряда «Дельта» с приборами ночного видения на мордах. Хорошо все обыскали, надеюсь, повторного визита не будет?

Повисло тягостное молчание. Потом его прервала телефонная трубка своим омерзительным занудством.

Но замолчал он неслучайно, рассуждал Никита. Одно из двух. Либо его грозного собеседника поставил в тупик последний пассаж, либо те, кто приходил, не его люди. Противник смущен, временно отступил для перегруппировки. В любом случае партия складывается не в пользу Никиты. Этот некто, похоже, отлично экипирован. У него есть и деньги, и люди. Они видят Никиту, а он их нет. Как актер на сцене под софитами перед темным залом. От ощущения беззащитности мерзко потянуло желудок. Очень знакомое чувство. Снайпер затаился где-то там, но надо идти вперед. Одно действительно хорошо. Даши нет в Москве.

Никита открыл холодильник, достал бутылку водки, посмотрел на нее, вздохнул и поставил назад. Нет. Сейчас это будет лишь мешать. Воинственный пыл его несколько поостыл, и он решил, что правильнее всего будет подождать еще одного звонка от враждебно настроенных незнакомцев. Ведь от переговоров он не отказался. Но если тон парламентера опять будет такой же хамский, придется его послать твердо и окончательно и все рассказать Мите. Вместе они отобьются. Тем более что тетрадка пахнет золотом, и ни Митя, ни его папа от своего интереса не откажутся. С этими мыслями Никита снова взял в руки дневник.

14 октября 1919 года. Да что же это такое?! По приказу Кутепова, на станции Дьячье 2-й Корниловский полк соединился с 3-м Марковским. Общий командир теперь – полковник Пешня – помощник начальника Корниловской дивизии. Отряду дан участок от Оки вдоль ее притока до большой дороги из Фатежа на Орел включительно. Холодно. Уже выпал настоящий не тающий снег. Холод – наш враг. Из-за своей малочисленности мы должны постоянно маневрировать, затыкая одновременно огромное количество дыр по фронту. При теплой погоде мы маневрируем хорошо. При плохой погоде наше движение замедляется, и мы становимся мишенью.

15 октября 1919 года. Латыши перешли в наступление на деревню Зиновьево и село Караськово и заняли их. У Зиновьево шел бой целый день. Люди устали, проголодались, вымотались. Через речку отходили неширокую, в аршин глубиной и три шириной, и не делали бы этого, если бы мост не оказался под обстрелом.

Комбат распорядился, чтобы в ближайшие дома выслали по взводу. Я послал взвод Данилова. Все равно красные атаковать уже не будут, это было понятно. Павлова вызвали к командиру полка. Я поехал с ним. Полковник Наумов сказал:

– Явитесь к начальнику отряда, полковнику Пешня. – Он указал на другую группу офицеров. Это были корниловцы. Маленькая фигурка Пешни почти не была видна в темноте. Она приказала слабым, но не терпящим возражений голосом:

– Возьмите деревню Зиновьево обратно. Достаточно ваших четырех рот. Даю на подготовку два часа. О выступлении донесите. – И добавил: – В деревне батальон обсушится, отдохнет и будет сыт. Идите.

Мы вернулись к командиру полка Наумову, капитан Павлов хотел доложить, а в ответ услышал только:

– Я не верю в успех атаки.

Мы вернулись в расположение батальона молча. Павлов собрал всех командиров рот и объяснил обстановку.

– Придется атаковать Зиновьево, приказ командования, – сказал он тяжело.

Все командиры, и я в том числе, заверили его – деревню отобьем. Что еще можно было сказать. И разошлись по ротам. Долго не могли разобраться с артиллерийской поддержкой. Поэтому подготовка к атаке растянулась на три часа. Однако артиллерия не пригодилась.

Цепи залегли перед деревней и ждали сигнала. Павлов приказал мне вести роту в обход для флангового удара. Я отметил, что солдаты шли с охотой, молча и сосредоточенно. Мы заняли позиции правее остального батальона. Сигнала все не было. Нервное ожидание и холод мешали сосредоточиться.

Наконец батальонные цепи поднялись и пошли вперед.

– В атаку, – скомандовал я. Рота пошла быстрым шагом и сразу же по моему приказу перешла на бег. Деревня молчала. Ни выстрела. Красные, похоже, не ждали этого удара. Мы бежали вперед в оглушающем безмолвии. Серые хаты приближались и оставались немыми.

– Засада, – мелькнуло у меня в голове. Но тут же из домов на околице запоздало застрочили пулеметы, как бы признавая, что захвачены врасплох. Началась беспорядочная стрельба. Мы уже были у красных в тылу. Рота рассыпалась меж хат.

– Прекратить огонь, – крикнул я. Меня никто не слушал. Пальба продолжалась. Солдаты стреляли по окнам на всякий случай. Никто на наш огонь не отвечал. Латыши успели организованно отойти. Деревня довольно большая. На другом конце ее, где наступали остальные роты батальона, отчетливо слышалась отчаянная пальба.

– Иван Палыч, справа, – закричал Семечкин, который следовал за мной неотступно. Я увидел группу красноармейцев, бегущих наперерез нам.

– Огонь!

Несколько из них упало. Другие воткнули штыки в землю и подняли руки. Мои подчиненные тут же окружили их и начали разоружать. Семечкин командовал:

– Руки держать в гору и бегом за спину господина капитана, – показывал он в мою сторону. Для Семечкина всегда линия фронта проходила через меня. Таким я его и запомню. Моего верного оруженосца. Прошлась по нему пулеметная очередь. Даже не знаю, белая или красная. Он выпрямился от неожиданности, покачнулся, попробовал опереться на винтовку и упал почти прямо на бок. Пленные красноармейцы, подняв руки, ошарашенно смотрели то на него, то на меня. Я подбежал и схватил Семечкина за руки:

– Федор Терентьич, что с тобой? Ранен, голубчик?

– Кончаюсь, ва… – это были его последние слова. Грязная лужа, в которой он лежал, становилась все краснее и краснее. Он лежал, вытянувшись во весь рост, сжимая винтовку. Бой тут же затих для меня. Рота сражалась в соседних дворах, а на этом небольшом пространстве помещались только я, мой мертвый ординарец, пленные и трое солдат, оставшихся для конвоя. Я все еще держал Семечкина за руку, стоя на коленях в луже.

– Давайте, мы его возьмем. Куда его нести? – не выдержал один из пленных, крепкий полуседой мужик в добротной шинели, накинутой на нательное белье.

– Туда, – махнул я рукой в сторону наших позиций за деревней и с коленей свалился на бок. Двое подхватили тело Семечкина и понесли. Остальные пленные пошли следом. Я провожал их взглядом, даже не думая подняться из этой грязи. Я разучился плакать на этой проклятой войне. Через пару минут понял, что один, и огляделся. Никого вокруг. И снова неожиданно услышал редкую стрельбу. Несколько человек из офицерской роты шли ко мне. Незнакомый мне поручик крикнул:

– Господин капитан, что с вами? Вы ранены?

– Что? – Я пришел в себя и начал вставать. – Нет-нет. Это ничего, господа. Это так. Я немного ногу подвернул.

– Прекрасно, мы пойдем дальше.

Они прошли мимо очень быстро. Я очнулся и пошел искать свою рассеявшуюся по селу роту. Никогда не унывающий Лавочкин встретился первым. Он был несказанно рад.

– Разрешите доложить, господин капитан. Зиновьево наше. Вовремя поспели. Довольствия разного красные побросали огромное количество. Я лично подряд две хаты проверил. В каждой готовый ужин на столе. И первое, и второе. И даже сало и самогон. Вот, несколько пар отличных сапог добыл. Солдатам раздам. У меня во взводе половина в обмотках ходит. Очень, очень удачно атаковали, честное слово. – Он довольно потряс сапожной связкой.

– Потери? – прервал я его.

– У меня один раненый, да и то по глупости. Не разобрались в горячке боя, кто за кого, схватились с Офицерской ротой. Это они виноваты. Выскочили из-за церквушки и на нас в полном молчании. Ни погон, ни черта не видать. Я не растерялся и кричу: «В штыки!» И побежали мы навстречу. Я смотрю, прапорщик Мелентьев, старый мой знакомец, впереди. Я остановился как вкопанный, а приказ отдать и не подумал. Ну и получил вольноопределяющийся Никишин штыком в плечо от своих же. Ничего, выживет.

Отправил Лавочкина со взводом как квартирьеров, чтобы хаты для личного состава подыскали с готовыми ужинами. Он на сей счет везучий.

На деревенской площади нашел командира батальона. Сюда собрали пленных. Их было немного, пара десятков. Захваченные подводы со снаряжением и патронными ящиками, три пулемета. Небогатые трофеи.

Тем не менее Павлов в приподнятом настроении выслушал мой доклад. От недавней подавленности и неуверенности не осталось и следа. Спросил о потерях. Один убитый, один раненый. Он изумился:

– Получается, капитан, потери только в вашей роте. В других ротах даже легко раненных нет. Сегодня мы хорошо отделались. Удар вашей роты во фланг был решающим. Сбил их с толку, и они бросили деревню, имея все шансы расстрелять наши цепи еще на околице. Спасибо! Кстати, кто убит?

– Мой ординарец Федор Семечкин.

– Давно он с вами?

– С шестнадцатого года.

– Сочувствую, но это война. Можете идти. Пришлите через час людей в боевое охранение.

Лавочкин был уже рядом. Доложил, что рота устроена как нельзя лучше, и спросил, что делать с пленными. Я приказал присоединить к остальным для отправки в тыл. Лавочкин сказал, что несколько из тех, что взял в плен Семечкин, хотят присоединиться к нам, и добавил:

– Я знаю, что Семечкин погиб.

– Хорошо, проведите меня к ним.

Они сидели немного поодаль от других пленных. Нетрудно было понять, в чем дело. Остальные были латыши, а эти русские. Как выяснилось из опроса, из учебной роты Отдельной стрелковой бригады товарища Павлова. Вот тебе и пролетарский интернационализм! Даже в плену латыши сами по себе, русские сами по себе. Пленные рассказали, что Зиновьево удерживали латышский батальон и их рота – всего примерно семьсот человек. Они проморгали нашу атаку.

После ухода Корниловской дивизии из Орла красное командование объявило о разгроме нашего Первого армейского корпуса, полной победе и повсеместном преследовании белых. Поэтому и бдительность ослабла.

Всех, кто хотел стать добровольцем, я записал. Пять человек. Один меня сильно смутил. Очень уж он четко излагал свою просьбу. Взгляд колючий, но честный, лицо суровое, хотя чуть нагловатое. Сказал, что зовут Семен Бабков. Из Санкт-Петербурга, до 16-го года работал мастером на Руссо-Балте, после этого ввязался в стачку, слишком много митинговал и был за то отправлен на фронт. После развала фронта вернулся домой и болтался без дела в бывшей столице, кустарничал от случая к случаю, безуспешно пытался выжить, а три месяца назад добровольно попал под призыв. Сначала дрался с белыми убежденно, но, по его словам, быстро разобрался, что к чему, и при первом же удобном случае решил перейти на другую сторону.

Хотел было я отправить его с латышами на дальнейшее рассмотрение в тыл, но передумал. Хорошо знаю, чем кончается это дальнейшее рассмотрение. Побоялся ошибиться, хотя ни одному слову этого солдата не поверил.

Подошел поручик Киреев, командир десятой роты, поздоровался, предложил закурить. Мы покурили, помолчали, пуская дым. Он спросил, отобрал ли я из пленных всех, кто мне нужен. Я ответил утвердительно. Без лишних разговоров он забрал оставшихся русских пленных, не трогая латышей. Ничего у них не спрашивал. В его роте потери в предыдущих боях были самыми большими в батальоне.

Приказал Лавочкину раздать пленных по взводам, чтобы не держались вместе, и распорядиться насчет похорон моего ординарца. И приказал также выделить трех человек в похоронную команду и пять для почетного караула. Потом передумал и оставил только похоронную команду. Почетный караул для солдата будет неправильно понят. Тем более сегодня, когда убили его одного. Только его одного.

Они отнесли Семечкина на местный погост. Я шел следом. Один в почетном карауле. Выломал по пути из забора две доски почище. Кладбище небольшое, аккуратное, ухоженное и нетронутое войной. Ни воронок от взрывов, ни окопов. Мирное смиренное кладбище. Пока копали могилу, сидел на земле рядом и ковырял перочинным ножом на доске надпись: «Семечкин Ф.Т. 1919. Солдат. Погиб за Родину». Поскольку не знал, когда он родился, нацарапал только дату смерти, но без числа, чтобы красных не раздражать. Когда положили Семечкина в могилу, бросил горсть земли, отдал доски одному из солдат и попросил закрепить их поровнее. С тем и ушел.

Поздно вечером, когда писал эти строки, сидел в хате у окна, прислушивался к тишине. Пришли вызванные мной командиры взводов. Доложили, что, как стемнело, в деревне из разных щелей по домам вылезают непонятные люди и убегают в темноту. То ли красные, то ли испуганные крестьяне. Суета нескончаемая.

16 октября 1919 года. Отлично выспался впервые за последние десять дней. Ночь была на удивление спокойной. Утром собрался послать Семечкина за командирами взводов, но потом вспомнил, что он погиб и я его похоронил. Трудно отказаться от многолетних привычек. Лавочкин прислал одного из своих солдат на место Семечкина. Я слышал, как он гремел посудой где-то там, на кухне.

Странно, даже сутки не прошли, а тот, кто был единственным близким человеком за четыре года беспрерывной войны, уже стерся, замазался, исчез. Он погиб, не зная, победили мы или проиграли. Пусть лучше это произойдет и со мной. Погибнуть во время полного разгрома – самое страшное, что я могу представить.

Всегда надо помнить о том, что могут убить тебя самого. Я знаю это чувство. Водишь химическим карандашом по бумаге, записываешь только что произошедшие события, упоминаешь в этих событиях себя и таким образом накапливаешь уверенность в том, что не погибнешь. Все это ерунда. Сколько бы ты ни записывал себя в бессмертные, ты обязан идти впереди цепи, и отступить не имеешь права. Я в Добровольческой армии с апреля восемнадцатого года. И то, что не убит, – это скорее чудо, но никак не закономерность. Сколько нам осталось, одному Богу известно, и то, что меня убьют, даже не подлежит обсуждению. Мне и так было отпущено сверх меры.

Я сам был таким когда-то, пока не убил своего первого врага. Это был австриец, молодой, здоровый, наверное, веселый парень, жизнерадостный парень. Тогда мне так показалось. В атаке я прибил его штыком к окопному брустверу и с ужасом смотрел, как он умирал, дергаясь, словно бабочка на булавке. Семечкин – простая душа – подошел, вырвал винтовку из его тела, отдал ее мне и сказал, что негоже командиру взвода глазеть на труп, когда его взвод в полном составе бежит в атаку без командира. Австриец мешком упал на дно окопа, лицом вниз в жидкое месиво грязи, я оторвался от его глаз, и наваждение прошло. Я был снова готов убивать и убиваю с тех пор регулярно.

Сегодня мы опять наступали. Противник бежал. Прошло два часа. Нам приказали отступить, и красные без боя заняли наши позиции. Я перестаю понимать, что происходит. Мы топчемся на месте.

* * *Еще даже не рассвело, но уже снова зазвонил телефон. Он звонил непереносимо зубодробительно. Надо вставать. Никита никак не мог разлепить глаза. Ночь выдалась нелегкая. Ему снилась Гражданская война. Он был белым и красным, Буденным и Деникиным, батькой Махно и Котовским одновременно. Образы из старых черно-белых советских кинофильмов всю ночь скакали через весь экран Никитиного мозга и рубили друг друга в капусту.

В окно хлестко ударил порыв ветра. Стекла задрожали. Хуже нет, когда свинцовое озлобленное небо давит на стекло, как будто хочет продавить его внутрь. Тяжелая серость воздуха и необходимость вставать, выбираться из постели, для того чтобы взять трубку, действовали удручающе. Обиженно запела автосигнализация за окном. Заунывный звук слился с дребезжанием телефона.

Никита открыл один глаз и посмотрел на часы. Шесть утра. «Это последняя капля. Весь мир против меня, – решил Никита. – Он хочет, чтобы я сгруппировался, собрался, сконцентрировался, сжался, как пружина, и выпрямился, став сильным и спокойным». Он стал таким и взял трубку. Голос был не тот, что вчера. Не скрипучий, а уверенный в себе, не терпящий возражений и с легким акцентом, возможно, американским:

– Господин Корнилов, если вы не заняты сегодня вечером никаким делом, то я хотел бы с вами встретиться и обсудить неожиданно возникшую меж нами проблему.

– Проблему? – переспросил Никита, пытаясь разогнать остатки сна. – Вы имеете в виду вчерашний обыск моих апартаментов, нападение и телефонное хулиганство с угрозами?

– А вы шутник. Вы ничего на свете не боитесь?

Выбираясь из постели, Никита признался в трубку, что боится, но не шутить не может. Уж таким родился. На что голос заметил, что это не страшно, что бывает и хуже, но если он не настроен на то, чтобы выслушать суть дела, то они расстанутся, соответственно обстоятельствам, врагами, а хорошие деньги, которые мог бы заработать он, заработает кто-нибудь другой. Логичный голос с оттенком остроумия. Ответ Никиты последовал незамедлительно:

– Судя по всему, вы тоже весельчак, и потому я весь внимание.

Секундная пауза. Клиент собирался с мыслями. Никита тем временем искал джинсы.

– Значит, вы готовы к сотрудничеству?

– Э, нет, – поправил Никита, – готов встретиться, но не сотрудничать. Назначайте встречу. Бегать я не намерен, набегался на предыдущей работе.

Трубка, деликатно кашлянув, добродушно рассмеялась:

– Набегался на предыдущей работе – необычный образ. Точно сказано. Я знаю, где вы работали последний год. Отлично. Жду вас в девять часов вечера, в мексиканском кафе в начале Тверской. Знаете его?

Никита уже успел найти джинсы и влезть в них, а заодно и в носки. Теперь очередь за рубашкой. Ограниченный в движении, он старался найти ее взглядом. Телефон уже начал раздражать. Ухо, плотно прижатое к мембране, немного устало. Пора заканчивать переговоры.

– Популярное место. Много людей. Значит, мы оба будем чувствовать себя в безопасности, хотя уверен, вы, для подстраховки, будете не один.

– Это точно.

– И подойдете сами, потому что узнаете по фотографии.

Собеседник повесил трубку.

Шеф в этот день приказал находиться в офисе. Формально Никита подчинялся Роману Евгеньевичу Петракову, одному из заместителей Мити и его отца. Заместитель по каким делам, Никита не мог разобраться. Вся фирма вообще подразделялась на папу, Митю с заместителями и остальных. Петраков – опытный строитель советских времен, доросший до перестройки до начальника главка. Шестьдесят лет, не меньше, тем не менее держится бодрячком – детдомовская закалка. Высокого роста, почти лысый, всегда чисто выбрит. Он один из тех, кто умеет дружить сразу со всеми и одновременно держать дистанцию с ними же. За день обязательно рассказывает два-три анекдота, и не всегда «бородатые». Как будто так надо каждый день. Два-три анекдота. Часть имиджа. Неважно какие – лишь бы рассказать. Никиту он работой сильно не загружает, помня о его дружбе с сыном босса, но и старается проявить время от времени начальственную жилку. Не заискивает, не панибратствует, всегда приветлив и деловит. Когда он не рассказывает анекдоты, с ним и чаю попить приятно.

Костоватый Антон Павлович – второй и последний заместитель, одновременно начальник охраны, с которым Никита по долгу службы тоже должен был советоваться. Веселый малый лет сорока или чуть меньше, с брюшком средней величины и здоровенной безвкусной печаткой на пальце. Бывший спортсмен. Занимался борьбой, подавал надежды, но большой карьеры не сделал. Вовремя сообразил, когда уйти, и успел окончить строительный институт. Потом как раз подоспела перестройка и время для таких, как он. Значок мастера спорта плюс диплом. Знания, а главное, сила. В противоположность своему коллеге Петракову, он обладал роскошной шевелюрой и почти гусарскими усами. В глазах Никиты у Костоватого было еще одно преимущество – он почти не появлялся в кабинете, где они сидели все втроем. Петраков же выходил из-за стола только в туалет.

Настало время для встречи с таинственным иностранцем.

Текила. Исключительно эту даму Никита сегодня вечером танцует. В баре было уютно, как на вокзале. Никто никого не знает и едет по своим делам, некоторые «уехали» уже далеко. Барная стойка – билетная касса. Маленькие белые чеки – посадочные талоны на одну короткую поездку. Каждый отмеряет свой отрезок пути от ненужного сознания к умопомрачению. Один едет несколько станций, другой до упора. Никита всегда любил пить у стойки. Она широкая, надежная, ее дерево хранит тепло того, кто был на твоем месте пять минут назад. К тому же у стойки всегда есть с кем поболтать.

Бармен посмотрел на него, как на старого приятеля.

– Текилу?

– Угадал. Экстрасенс?

– Нет, всего лишь хороший специалист своего дела.

– Сильно сказано. Это вас на курсах каких-нибудь учат так изысканно выражаться?

Бармен наклонился и заговорщицки прошептал:

– Просто мой менеджер стоит справа от вас. Он меня сегодня уже достал. Не знаю, чем его умаслить. Говорят, ему жена изменила.

Никита взглянул вправо. Лицо этого полного скорее парня, чем мужчины было одновременно и злым и несчастным. Он в бешенстве хлопнул ладонью по кассе, достал сигарету и закурил, накрепко сложив руки на груди. Да, имей после этого подчиненных. Никита посмотрел вдоль стойки и понял, что бармен рассказал эту историю не ему одному. Взгляды, обращенные на толстяка, были пьяно-сочувственно-снисходительными. Разговор на тему, что все «бабы – суки», уже висел в воздухе. Минут через пятнадцать кто-то скажет первое слово.

– Ну что ж, молодец, – сказал Никита намеренно громко. – Мой второй тост – за профессионалов своего дела.

– Приятного вечера, – ответил бармен и с чувством выполненного долга перевел внимание на нового потенциального слушателя.

– Господин Корнилов, – раздался знакомый голос за спиной.

Никита обернулся. Перед ним стоял типичный натовский генерал. Узкое, орлиное лицо, с глубокими складками. Высокий лоб, уставная стрижка в американском стиле с выбритыми висками. Глаза серые, пытливые, но, в целом, взгляд мягкий, такой политкорректный. Все в нем было какое-то неместное, в том числе и одежда. Белая дорогая водолазка, серый пиджак в крупную синюю клетку, голубые джинсы. Никита подумал, что одет так же, только все предметы черного цвета.

– К вашим услугам. Господин?.. – Никита улыбнулся в ответ как можно шире.

– Балашофф Майкл.

– С двумя ф?

– Совершенно верно.

– Тогда я удивлен, – искренне признался Никита, – что занесло вас в наши дикие, не знающие суда присяжных края? Да еще с какими-то подозрительными намерениями.

– Вы не против пересесть за отдельный столик? – ушел от ответа мистер Балашофф.

Они перешли в ресторан и сделали заказ. Никита – еще одну серебряную текилу и минеральную воду, Майкл Балашофф – сто граммов столичной водки и салат. Никита заметил:

– Ностальгия?

– Нет, что вы. Просто в нашей семье всегда пьют и пили только русскую водку. Традиция.

– Понимаю, – кивнул Никита и сделал вопрошающий жест. – Итак?

– Итак, – повторил вслед за ним иностранец. – Суть дела такова. Я был с самого начал против того, чтобы вас пугать. Сержант-разведчик вернулся с войны и постоянно рефлексирует. Наезжать, кажется, так у вас говорят, на такого человека – это то же самое, что проверять раскаленный докрасна утюг голой рукой, теплый он или нет. Ожог гарантирован. Тетрадь, которая у вас в руках, много значит для моей семьи.