Полная версия

Ассертивный человек. Восхождение к себе. Очерки по психологии пассивного, агрессивного и ассертивного поведения

«Задиристый» агрессивный тип в силу завышенной самооценки и ориентации на силу и силовое решение всех вопросов, как правило, недооценивает проблему своей собственной безопасности, опираясь с одной стороны (снизу) на упомянутый электорат своих «сторонников», с другой стороны (сверху) – на таких же агрессивных, как он сам, но наделённых более высокой властью. За это покровительство часть своего электората агрессор может «продавать и перепродавать наверх», как продают бизнес, капитал, собственность.

Опасность же для агрессора состоит в том, что когда рушится вся неадекватная чаянию народа система власти, то рушатся и все её составляющие части, на всех уровнях этой власти и этого насилия. Тут уж, конечно, надо поскорее да подороже успеть продать свой «пассивный» электорат и нажиться на современной торговле живыми людьми. Торговля политическими партиями, бандами боевиков, сектами, сомнительными общественными «группами развития», в которых идеологически отрицается семья как «изжившее себя» социальное образование, становится, к огромному сожалению, новой нормой жизни.

Ассертивный тип человека, представляющий собой носителя высших духовных ценностей, должен научиться защищать себя, свою собственную безопасность, прежде всего от агрессивного и пассивного типов людей. Но это неминуемо требует от него оттока части его ассертивной, духовной энергии. Энергии – времени расчёта экологической чистоты и рисков. И это у него, пожалуй, самое слабое и незащищённое место. Это именно он кидается спасать тонущего, забыв, что сам не умеет плавать.

Нашим врагом ассертивности может иногда выступать и собственная пассивность, запущенность и лень, когда мы, идя, к примеру, на поводу у своего желания/нежелания, не делаем того, что считаем нужным и нравственно обязательным. Преодоление лени, чувства усталости, слабости, тревоги, несомненно, антиэнтропийный процесс, который можно определить как нравственное усилие превозмочь себя, как непрерывный труд своей души.

3. Ассертивность в психологии взаимодействия и манипуляции

3.1. Ассертивность и социальный обмен благами

Невозможно понять поведение людей без рассмотрения основ их социально-психологического и экономического взаимодействия, которое испытывает каждый из нас каждый день и час. В одних и тех же ситуациях такого взаимодействия каждый из трёх рассматриваемых типов поведения – ассертивный, агрессивный и пассивный – ведёт себя отличным от других образом. При этом отличия носят не количественный, а принципиальный, качественный характер.

Суть социального обмена заключается в том, что люди, объединённые единым пространством-временем, некоторыми общими целями и задачами, а также единством и общностью социально-экономических, профессиональных или бытовых условий, в которых они вместе находятся, оказываются взаимозависимыми и взаимообусловленными так, что вынуждены обмениваться какими-либо благами. Это могут быть материальные или духовные ценности, а также психологические и физические способности каждого человека. Так, делая покупку какого-либо товара в магазине, покупатель отдаёт за него деньги и таким образом обменивает это своё благо на товар – благо продавца. При этом товар для покупателя важнее денег, а деньги для продавца важнее товара. Это закон обмена. Иначе бы сделка не состоялась. В сфере производства работник по найму обменивает своё благо, свою собственность, свой физический и/или умственный труд на благо работодателя – заработную плату, социальные льготы и премии. В дружбе люди обмениваются своими духовными богатствами-благами.

В социальной психологии под благом понимается всё то, что благоприятствует сохранению и развитию (совершенствованию) субъекта [18, с. 7]. Когда благо отсутствует, то возникает в нём соответствующая потребность, и развёртывается деятельность субъекта по её удовлетворению. Такое широкое определение блага правомерно и удобно. Так, например, благом может выступать наличие у человека денежных средств, так и их отсутствие – в том случае, если по каким-то причинам они разрушают личность и препятствуют её развитию и совершенствованию. Поэтому благо – это не обязательно обладание чем-то, а, может быть, совсем наоборот, лишение чего-то или неимение чего-то (например, вредных привычек, зависимости, предрассудков и заблуждений и т. п.), что для нашего анализа ассертивности представляет больший интерес. Но мы будем для простоты рассматривать благо лишь с положительной стороны, в позитивном плане, как благополучие, а не вредность.

Обмен социальными благами регулируется социальными ролями как системой принятых прав и обязанностей каждой из этих ролей. Это тот механизм, который лежит в основе всех межчеловеческих договорённостей и всех социально-психологических конфликтов [21].

Многообразие социальных ролей, их взаимное дополнение и обмен продемонстрирует любая семья, единственная в своей индивидуальности «планета людей», на которой роль мужа, например, должна сочетаться ещё и с ролью любовника, отца, друга, воспитателя, «снабженца», защитника и т. д. Брачный контракт – попытка максимально формализовать супружеские роли и принципы обмена благами, под чем подписываются супруги и что в случае конфликта или развода позволяет найти путь для более справедливого и менее болезненного их разрешения. Справедливого – как удовлетворяющего каждую из сторон.

Каким же образом возникает конфликт и условия манипулирования партнёрами? Если предельно упростить ответ, то можно сказать так: разное понимание одной и той же роли двумя разными субъектами социального обмена является типичным поводом для конфликта сторон и попыткой одной из них или обеих манипулировать другой стороной в свою пользу.

Для того чтобы лучше в этом разобраться, обратимся к более детальному анализу социального обмена и его основным формам.

Существуют две основные формы социального обмена: прямообменная и опосредованная(непрямого обмена) [23].

Классические западные принципы прямого обмена:

понимаемая как само намерение партнёров вступить во взаимный обмен благами с целью удовлетворить собственные потребности за счёт другой стороны, передав ей часть своих благ (обычно отражается в договоре о намерениях); – симметричность,

как точность соответствия (равноценность) обмениваемых благ. Регулируется соображениями и чувством «справедливости» как взаимной удовлетворённости сторон. Как правило, партнёры боятся прогадать – получить меньше, чем отдать. На это работает устойчивая иллюзия, что партнёр вложил в дело или предлагает вложить больше, чем другой партнёр; свой труд кажется весомее, чем труд партнёра (по нашим наблюдениям, примерно на третью часть от всех затрат); – эквивалентность

как надёжность, обязательность выполнения партнёрами условий обмена, что обеспечивается юридическими, моральными или иными принятыми сторонами правилами поведения в данной среде. – гарантированность

При опосредованной форме социального обмена сохраняется симметричность как согласие произвести социальный обмен, а вот эквивалентность и гарантированность могут строго не соблюдаться. Партнёр идёт в таком случае на обмен без расчёта на встречную выгоду, эквивалентную, на его взгляд, тому, что он отдаёт. Бескорыстно, рассчитывая лишь на то, что его труд в конечном счёте будет всё-таки вознаграждён. При этом он ориентируется на два момента: первый – это гуманитарная, эксцентрическая установка на некоторое общее социальное благо, второй – удовлетворённость самим процессом труда и его значимостью (например, в производстве – для цеха, всего производства, отрасли и т. д.). Гуманитарные установки: «Поможешь ты, помогут и тебе» или «Поступай в отношении других так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе» и т. п., – позволяют миллионам людей (врачам, учителям, инженерам и другим работникам) за мизерную зарплату выполнять свой профессиональный долг.

Исходя из этого, мы взяли на себя смелость сделать два основных предположения. Первое: прямой обмен характерен скорее для агрессивного и пассивного типов поведения, с их жёсткой ориентацией на выгоду как на конечную цель работы, а не как на средство жизни. Второе предположение: опосредованный обмен характерен скорее для людей ассертивного типа.

Это – в «чистом виде». В реальной жизни возможны их некоторые сочетания, в том числе с преобладанием одной из форм обмена. Если сказать коротко, то одни живут, чтобы есть (и очень вкусно), другие – едят (менее вкусно), но чтобы жить и быть свободными, насколько это возможно в тех или иных социальных ситуациях.

Такие различия в поведении разных типов в отношении предпочитаемой формы социального обмена, если будет доказано, что это именно так и есть, скорее всего, можно объяснить прежде всего эгоцентрической ориентацией, патологическим недоверием никому и страхом прогадать – для агрессивного и пассивного типов и диаметрально противоположным набором качеств – для ассертивного.

Это, однако, совершенно не означает, что ассертивный тип человека легко даст себя в обиду, не требуя, к примеру, выплаты ему заработной платы или премии по договору. Он, напротив, может вполне ассертивно этого добиваться от недобросовестных работодателей. Различия заключаются в трудовой мотивации ассертивного человека, ориентированного на некоторую «социальную пользу» продукта своей деятельности и интерес к самому процессу создания этого продукта, в отличие от стимуляции работы агрессивного и пассивного типа людей в виде денежного эквивалента создаваемого продукта. Здесь может совсем отсутствовать интерес и к процессу труда, и к его социальной или производственной востребованности. В чистом виде мотивация против стимуляции обеспечивает высокую содержательность, жизненный смысл и радость от своей работы, своего труда. Идеальным примером «чистейшей» трудовой мотивации является удивительный поступок санкт-петербургского математика Григория Перельмана, первым в мире доказавшего гипотезу Пуанкаре и отказавшегося от международной математической премии в один миллион долларов за это грандиозное по масштабу достижение. Это выглядит тем более странным, если учесть весьма скромные условия его жизни. Что подвигло нашего великого земляка и современника на такой удивительный поступок? Возможно, желание избежать суеты и журналистской шумихи. Но уж в чём мы убеждены, так это в том, что даже такая солидная сумма «стимула», как эта непринятая премия за великое научное открытие, не явилась для учёного мотивирующим фактором, а осталась совершенно невостребованной. Да здравствует мотивация, основанная на нашем человеческом любопытстве и служении Истине, а не «животу»!

Однако такое явление случается один раз в сотни лет. В обычной жизни чаще возможны какие-то варианты сочетания этих двух форм социального обмена, прямого и опосредованного, которые можно рассматривать как некоторый смешанный тип обмена.

3.2. Поведение в переговорах представителей разных типов

Как уже было сказано, принцип эквивалентности прямого обмена благами открывает широкое поле для манипуляций.

Так, агрессивный тип в процессе прямого обмена может приуменьшать или вовсе дискредитировать благо своего партнёра, а своё благо, напротив, всячески преувеличивать, нахваливая «товар». Он также легко идёт на ложь, скрывая недостатки своего товара или услуги, приписывает им несуществующие положительные качества или, разыгрывая из себя честную простоту, демонстрирует мелкие и незначительные недостатки. Если второй партнёр такой же по типу агрессор, начнётся уже упомянутый позиционный торг. «Это не те деньги, которых стоит мой товар», – говорит первый партнёр. «Это не тот товар, который стоит моих денег», – отвечает ему второй. И тут кто кого напористей, «надоедливей».

Пассивный тип легко уступит напору агрессора, ассертивный партнёр будет искать взаимовыгодные варианты решения или компромисс. В крайнем случае откажется от обмена, не позволив собой манипулировать, сохранив своё лицо и достоинство и не дав себя в обиду.

При опосредованном социальном обмене, который характерен для мотивации ассертивного человека, такая лазейка для манипуляций партнёром закрыта. Позиционный торг – это не стезя ассертивного партнёра.

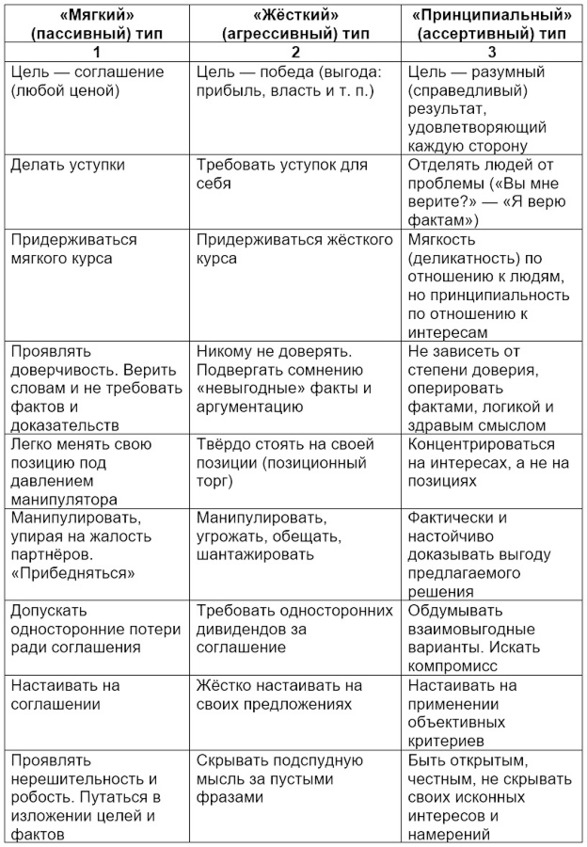

Вот как американские специалисты Роберт Фишер и Уильям Юри описывают поведение трёх разных типов переговорщиков: «мягкий тип» (подход), по нашему убеждению, ближе всего соответствует пассивному типу, «жёсткий» – агрессивному и «принципиальный» – ассертивному[27].

Описание с небольшими сокращениями и изменениями представим сравнительной таблицей (таблица 1).

Таблица 1

Типы переговорщиков

3.3. Манипуляции: виды, формы

Термин «манипуляция» мы использовали чаще всего в негативном плане, говоря о действиях, направленных на выгоду одного лица за счёт ущерба, наносимого другому лицу или группе лиц. Такая манипуляция рассматривалась нами как аморальная, безнравственная, наряду с такими аналогами этого понятия, как «психологическое давление» и «эмоциональный шантаж». Но это, строго говоря, несправедливо, так как в широком смысле этого слова сама по себе манипуляция не может быть ни плохой, ни хорошей без учёта того, на что она направлена, что является её конечной целью с позиции того, кто манипулирует.

В медицине манипулятором вообще называют робота, позволяющего совершать сложнейшие хирургические операции без глубокого инвазивного вмешательства в тело пациента. При этом хирург-оператор выступает в роли «главного манипулятора». Аналогичные роботы-манипуляторы используются сейчас везде, где существует опасность вредного физического воздействия на человека (радиация, взрывоопасность, рентген и т. п.) или его «космическая» удалённость.

В психологии, в самом общем виде и значении, манипуляция – это управление психическим состоянием (содержанием сознания, эмоциональным состоянием, побуждениями и т. д.) объекта манипуляции её субъектом [1]. Но в социально-психологическом плане манипуляция рассматривается негативно, как инструмент эксплуатации человека труда при капитализме и как авторитарный метод управления подчинёнными при социализме [23; 26].

В общем, нейтральном определении манипуляции не содержится и намёка на аморальность и безнравственность. Рассмотренная с этой позиции любая мирная беседа двух людей есть чередование манипулирования друг другом, в естественном поочерёдном порядке. То есть каждый в свою очередь управляет содержанием внимания своего собеседника. Моральная сторона возникает тогда, когда дело касается содержания намерений субъекта манипуляции, его мотивации. Чего намерен он добиться? Что хочет в конечном счёте? Если, например, конечной целью субъекта манипуляции – врача-психотерапевта является психическое здоровье пациента, то эта вполне благородная цель манипуляции позитивна и морально оправдана. Хотя технику нейролингвистического программирования (НЛП) и «обвиняют» в манипулировании сознанием клиента, как будто другие психотерапевтические техники, включая гипноз Эриксона, к управлению сознанием не имеют ровным счётом никакого отношения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.