полная версия

полная версияЗавоевание Туркмении

С уходом отряда из-под Самарканда мы оставили на фланге и в тылу у себя многочисленное, воинственное население горных округов Шахрисябзя (Шаара и Китаба). Движение наших войск по направленно к Шаару до сел. Кара-Тюбе и возвращение к Самарканду рассматривались жителями Шаара и Китаба как победа над нами. Энергичный правитель этой горной области, почти независимой от Бухары, – Джура-бек стал во главе обширного заговора против русских. По составленному плану, бухарские войска не должны были принимать бой с главным русским отрядом, и им ставилось целью, отступая, завлекать русские войска все далее и далее от Самарканда. В то же время в тылу русских подготовлялось решительное нападение на Самарканд с целью овладеть этим пунктом. Основную силу нападавших должны были составить от 25–30 тыс. шахрисябцев.

Взятие у русских Самарканда и освобождение трона Тамерлана должно было послужить к общему поголовному восстанию мусульман во всех наших владениях. Хан кокандский участвовал в заговоре и выставил к границам своих владений значительные силы, которые, с получением известия об отнятии у нас Самарканда, должны были двинуться к Ташкенту, соединиться с восставшим населением этого пункта и вырезать русское население города. Положение было весьма серьезное, и малейшая неудача русских войск могла послужить искрой к общему пожару. К счастью, хорошо задуманные замыслы наших врагов разбились о геройскую стойкость гарнизона Самарканда и мудрую предусмотрительность ген. Кауфмана, повернувшего наш отряд после победы 2 июня к Самарканду.

В состав гарнизона Самарканда входили 6-й Туркестанский линейный батальон силою 558 человек[28], 95 сапер, 25 казаков и 94 артиллериста[29] с 2 орудиями и 2 мортирами. Цитадель Самарканда (см. план Самарканда) составляла неправильный многоугольник, обнесенный глиняной стеной, высотой от 3-х до 6-ти сажен и рвом, глубиной до 2-х, а шириною до 10-ти сажен. Старые стены плохо сохранились, и в них было несколько проломов с удобовосходимыми эскарпами. Часть цитадели прилегала к садам, а к восточной и южной сторонам стены сплошь примыкали улицы и сакли города. Длина линии огня цитадели доходила до 2½ верст. Внутренняя площадь имела до 450 сажен длины, до 300 сажен ширины и вся была занята казармами, саклями, несколькими мечетями, кладбищем и дворцом эмира, в котором на тронном дворе помещался знаменитый Кок-таш (зеленый камень), составлявший троп Тамерлана. Из цитадели в город вели двое ворот: Бухарские и Самаркандские. Цитадель командовала городом, но внутренняя ее площадь обстреливалась с прилежащих к стене саклей и особенно с мечетей.

Эспланады вокруг цитадели не было, а работы по приведению ее в оборонительное положение, при массе требовавшегося труда, не могли дать существенных результатов.

Гарнизон был широко снабжен боевыми запасами, продовольствием и водою. В лазарете в цитадели лежало 450 больных.

Комендант майор Штемпель еще за два дня до нападения по волнению, охватившему население города, ожидал измены. Поэтому попытка выманить гарнизон в поле, отрезать ему обратный путь и атаковать в это время цитадель не увенчалась успехом. При известии об опасности общее одушевление охватило не только гарнизон, но и всех русских, находившихся в Самарканде. Оставшиеся по разным причинам офицеры, чиновники, купцы, слабые, больные – все изъявили желание стать в ряды и образовали команду в 140 человек. Несколько бухарских орудий, приспособленных к действию и расставленных на важнейших пунктах, принесли большую пользу. Масса доставшихся нам бухарских гранат были обращены и подготовлены для сбрасывания их руками со стен и составили очень хорошее средство близкой обороны.

2 июня в 4 часа утра, когда наши войска главного отряда собирались атаковать бухарцев на Зерабулакских высотах, в 70 верстах от Самарканда, 40 000—50 000 шахрисябцев, жителей Самарканда и долины Зеравшана с барабанным боем, при звуках труб, с криками «ур! ур!» наводнили улицы Самарканда и бросились на штурм цитадели. Из прилегающих к стенам саклей и садов открылся по цитадели неумолкаемый огонь. Одно орудие и большие фальконеты, втащенные на крыши мечетей Самарканда, поражали всю внутренность цитадели, били по лазарету и по двору ханского дворца, где стоял наш резерв. Массы осаждающих повели атаку цитадели одновременно в семи местах. В особенности их усилия были направлены на двое ворот, на проломы близ этих ворот, на стены против кладбища, калитку против родника и проломы у западной стены. Тяжело приходилось нашему малочисленному гарнизону. Но правильно размещенные для обороны и геройски руководимые офицерами наши слабые силы делали чудеса. Прорвавшиеся толпы противника были встречены ударом в штыки, а быстро подоспевший, где была наибольшая опасность, общий резерв докончил их поражение. Первые приступы были отбиты.

В разных местах вдоль стены неподвижно лежали кучи бухарцев, заплативших жизнью за свою храбрость. Но и нам этот первый успех стоил дорого: мы потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, и в том числе 5 офицеров.

К ночи 2 июня и во все семь последующих дней осады расположение наших сил в Самарканде, в общем, было следующее.

Бухарские ворота защищались ротой саперов, слабыми 9-го батальона, пешими казаками и одним батарейным орудием под начальством подполковника Назарова, ставшего душой обороны.

Пролом у бухарских ворот, западный исходящий угол защищались стрелковой ротой 6-го линейного батальона. Самаркандские ворота и пролом правее их – 1-й ротой того же батальона и батарейным орудием под начальством капитана Шеметилло. Кладбище и стена против него – 3-й ротой 6-го батальона и двумя бухарскими орудиями. Стену против Сарбазского двора защищала 2-я рота 6-го батальона и одна мортира. Наконец западная стена была занята фурштатами, писарями, музыкантами и слабыми разных батальонов. На каждом из указанных участков был оставлен частный резерв, который и принимал в штыки прорывавшихся внутрь цитадели.

В общем резерве, в распоряжении спокойного, энергичного коменданта остались взводы 1-й и 3-й рот, слабые 9-го батальона и 2 бухарских орудия.

Ночью приступы возобновились. Неприятель зажег ворота. Самаркандские ворота удалось потушить и устроить в них амбразуру, через которую били по атакующим картечью, но бухарские ворота пришлось разрушить, выстроив за ними завал, за которым поставлено и орудие.

В 4 часа утра 3 июня штурм возобновился во всех пунктах. Неприятель, бросившийся к Самаркандским воротам с горящими головнями, мешками пороха успел снова зажечь их и частью разрушить. Ворота заложили мешками с землей. Атакующие, встреченные картечью, ручными гранатами и ружейным огнем, несмотря на несколько раз повторенные попытки, не могли проникнуть внутрь.

В 5 часов утра неприятель ворвался в довольно больших силах в пролом левее Бухарских ворот, но, встреченный гранатами и дружным ударом в штыки, отступил.

В 10 часов утра большие силы неприятеля одновременно ворвались в цитадель с двух сторон: с западной, против провиантского склада, и с восточной, в пролом правее Самаркандских ворот. Внутри цитадели завязался горячий бой. Больные и легко раненые, оставив госпиталь, бежали к провиантскому складу и умирали в рукопашном бою. Музыканты, фурштаты, писаря вели неравную борьбу с неприятелем. Подоспевший общий резерв решил бой в нашу пользу.

Противник был опрокинут к стене и сброшен с нее. Ворвавшихся в пролом у Самаркандских ворот встретил храбрый Шеметилло. Искусно укрыв свою роту, он зорко наблюдал за действиями противника. Вот, оттеснив наших стрелков, на проломе показались сперва одиночные люди, затем десятки неприятеля. Солдаты роты Шеметилло рванулись вперед. Шеметилло остановил их словами: «Пусть войдут!..» И действительно, только когда их спустилось большое число, он неожиданным ударом в штыки быстро переколол уже торжествовавших успех сартов.

В 11 часов утра новая сильнейшая опасность угрожала нам со стороны Бухарских ворот. Толпы фанатиков пошли на отчаянный приступ завала перед воротами и на стену по сторонам их. Они лезли, цепляясь железными кошками, надетыми на руки и на ноги, подсаживая друг друга. Защитники завала, на половину перебитые, пришли в замешательство, особенно когда пал убитый на орудии храбрый поручик Служенко, кричавший, умирая, «ура! братцы! пли!» Уже наше орудие было во власти противника, уже его повернули, чтобы тащить из ворот, но Назаров был близко. Собрав и ободрив защитников, остановив отступавших, подкрепив их несколькими десятками слабых и казаков, составлявших частный резерв участка, Назаров бросился во главе всех в штыки, опрокинул неприятеля и, увлеченный успехом, преследовал его за ворота по улицам города.

Попытка противника проникнуть у кладбища тоже не имела успеха.

В 5 часов пополудни повторился общий штурм, отбитый на всех пунктах. Преследуя противника, нам удалось выбить его из прилежащих к стене саклей и зажечь их. Второй день стоил храбрым защитникам Самарканда 70 человек убитыми и ранеными. В оба дня убыло 150 человек, т. е. 25 % обороняющихся. Остальные, не сходившие со стен двое суток, были сильно утомлены.

Не надеясь при подобной потере и в последующие дни отстоять всю цитадель, непоколебимо мужественный майор Штемпель начал подготовлять ханский дворец как редюит. Туда были перенесены снаряды, продовольствие, больные и все запасы пороха. Вокруг дворца приступили к устройству эспланады. Решено защищаться до последней крайности, затем перейти в редюит и при невозможности отстоять его, взорваться на воздух. Но самые тяжелые дни уже прошли для храброго гарнизона.

Джура-бек, узнав о поражении бухарцев, не выполнивших общего плана, а принявших бой 2 июня, отступил и увел с собою много храбрых бойцов. Тем не менее противники наши, располагавшие еще 20–25 тыс. вооруженных людей, не отчаивались в успехе.

4, 5, 6 и 7 июня ежедневно по несколько раз повторялись атаки на пролом и ворота. Стрельба тоже не умолкала, но наш гарнизон, несмотря на крайнее утомление, несмотря на новые значительные потери, не только отбивал неприятеля, но делал вылазки в город и жег его. По ночам, вследствие утомления обеих сторон, наступало, как бы по взаимному соглашению, сравнительное затишье.

7 июня в 11 часов вечера гарнизон цитадели Самарканда увидел с неподдающимся описанию чувством радости ракету, возвестившую прибытие к Самарканду действующего отряда. Утром 8 июня наши войска главного отряда атаковали Самарканд, соединились с гарнизоном, сделавшим энергичную вылазку, и овладели всем городом. Неприятель бежал. За вероломный поступок жителей Самарканда, принявших наше подданство и затем восставших, город был сожжен, а имущество жителей отдано войскам на три дня.

При известии об этой новой победе русских войск стоявший на наших сообщениях с Ташкентом Абдул-Гафар с 15000 конницы быстро отошел и распустил свои скопища. Равно затихли приготовления к восстанию жителей Ташкента и приготовления к войне хана Кокандского.

Эмир Бухарский просил мира, который и был ему дан на следующих условиях.

Бухара признала за Россией все завоевания, сделанные с 1865 г., и уплатила за военные издержки 500000 руб. Русским купцам предоставлено право свободной торговли во всех городах Бухары. Невольничество уничтожено. В общем, 1868 год дал России полную победу над бухарцами и увеличение наших владений цветущим Зеравшанским округом. Но поход этого года дорого обошелся нашим войскам. Мы потеряли убитыми и ранеными свыше 350 человек и, по окончании похода, в войсках отряда считалось больных свыше 600 чел.[30]

Заключенный с бухарцами мир поддерживается и теперь. Владея Самаркандом, мы владеем всей водой Бухарского ханства. Такая зависимость дает нам власть мирно править бухарцами уже 30 лет и делает эмира нашим вассалом. Мало того, мы сами несколько раз поддерживали власть эмира силой оружия против непокорных подданных.

Весь 1869 год ушел на устройство вновь завоеванного края, и только в августе 1870 года мы могли наказать шахрисябцев за их нападение на Самарканд. Отряд наших войск, силой 1300 человек, 11 августа подошел к Шаару и Китабу, а в ночь на 14 августа Шаар был взят штурмом после ускоренной осады в течение трех суток.

Первый случайный штурм, произведенный днем 13 августа по инициативе частных начальников, не имел успеха. Мы были отбиты с большой потерей. Начальник отряда генерал-майор Абрамов, раненый в живот, остался в строю и, не потеряв сам веру в успех, успел вдохнуть ее в подчиненных, несколько обескураженных неудачей. Штурм был повторен на рассвете 14 числа, когда противник, шумно праздновавший победу, не ожидал нас. Тихо подошли наши роты с штурмовыми лестницами к стенам, тихо влезли на них и неожиданно ударили на пирующих азиатов. Зажженные в разных местах запасы сена увеличили суматоху. После короткого рукопашного боя население Шаара и Китаба (окруженное общей оградой) сдалось. Мы взяли 4 значка, 29 орудий. Потеря наша убитыми и ранеными составила 127 человек, в том числе 8 офицеров.

Не желая распространять еще более наши владения, мы отдали Бухарскому эмиру непокорное ему до того времени бекство Шахрисябское, завоеванное нами.

В 1871 году потребовалось движение наших войск в другом направлении. Кульджинский хан, несмотря на все делаемые ему предостережения, волновал подданное нам киргизское население, переманивал его в свои пределы и давал убежище всем, не желающим платить подать или совершившим преступление. Весной 1871 года откочевка в пределы Кульд-жинского ханства наших киргизов приняла обширные размеры, а именно: откочевало до 1000 кибиток (5000 душ). На нашей границе появились вооруженные шайки и начались нападения на наши разъезды. Командующему войсками Семиреченской области генерал-майору Колпаковскому предписано было собрать отряд и смирить Кульджинского хана. Быстро двинутый вперед отряд наш нанес войскам, выставленным ханом, целый ряд поражений. 21 июня хан сдался. Наши трофеи состояли из 19 орудий. Мы потеряли за весь поход всего до 80 чел. убитыми и ранеными.

Занятие русскими войсками Кульджинского края продолжалось 10 лет, после чего мы добровольно передали этот край китайцам, противно желанию населения и противно нашим интересам, но согласно составленному с китайцами договору.

1873 год ознаменовался новым славным подвигом русских войск, одолевших в этом году пустыни, пески, безводие и взявших Хиву.

Поход в Хиву в 1873 году

Все наши старания войти в мирные отношения с Хивою оканчивались неудачей. Хивинский хан даже не отвечал на письмо к нему с мирными предложениями Туркестанского генерал-губернатора. Окруженные со всех сторон пустынями, гордые неудачами двух походов против Хивы – Бековича-Черкасского в 1717 году и генерала Перовского в 1839 году, – хивинцы считали себя непобедимыми. Хивинские шайки ежегодно являлись на низовьях Сырдарьи и Оренбургской степи, взимали именем хана подать с подчиненных нам киргизов, а в случае отказа разоряли целые аулы.

В 1869 и 70-х годах происходившие волнения среди оренбургских киргизов поддерживались хивинцами. Шайки их появились в разных пунктах степи и прервали сообщение по Оренбург-Ташкентскому тракту; несколько проезжих было убито, другие увезены в неволю; торговое движение прекратилось. Добавим, что главнейшие вожаки участвовавших в восстании киргизов нашли в Хиве убежище.

Новые попытки в 1872 году добиться мирного соглашения с Хивинским ханом тоже не имели успеха. Тогда осталось одно средство: смирить навсегда хивинцев силой оружия, доказав им и всей Азии, что пустыни, как бы ни были страшны, не составляют непреодолимую преграду для наших доблестных войск. Население Хивинского ханства составляло всего 340000 душ. Население города Хивы 20000. Для отпора русских хивинцы могли выставить до 40 000 воинов, в том числе до 20000 воинственных и храбрых туркмен.

Решено было произвести экспедицию в 1873 году и привлечь к участию в ней войска трех округов: Туркестанского, Кавказского и Оренбургского.

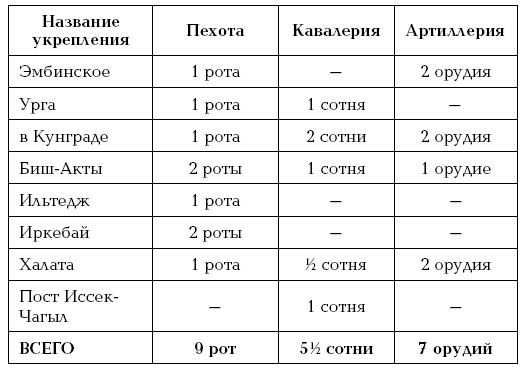

Возведенные укрепления.

Для участия в экспедиции назначены.

Всего 54 рот, 26 сотен, 52 орудия

Операционными направлениями избраны:

1) Ташкент, Джизак, колодец Аристан-бель-Кудук, колодец Халата, колодец Учь-Учак, Хива – 900 верст, в том числе Хивинским оазисом 160 верст.

2) Укрепление Чекишляр, колодец Айдин, колодец Игды, колодец Ортакую, сел. Змукшир, г. Хива – 800 верст, в том числе оазисом 80 верст.

3) Киндерлийский залив (колодец Порсу-Бурну), колодец Биш-Акты, колодец Ильтедже, г. Кунград, г. Хива – 814 верст, в том числе Хивинским оазисом 250 верст.

4) Г. Оренбурга, р. Эмба, кол. Арыс, урочище Урга, г. Кунград, г. Хива – 1,400 верст, в том числе 250 верст Хивинским оазисом.

Наиболее трудные пути выпали на долю Красноводского и Туркестанского отрядов; наиболее легкий и безопасный, хотя и длиннейший – Оренбургского. Отряды выступили в поход: Оренбургский – 13 февраля, Туркестанский – 1 марта, Красноводский – 19 марта, Мангышлакский – 14 апреля. К 1 мая отряды достигли следующих пунктов: Туркестанский – кол. Адам-Крылган в 220 верстах от Хивы, Оренбургский – урочища Урга в 310 верстах от Хивы, Мангышлакский – колодец Ильтедже в 530 верстах от Хивы. Красноводский отряд, сделав свыше 500 верст и не дойдя нескольких верст до кол. Ортакую, повернул 23 апреля обратно, не будучи в силах, вследствие наступившей жары, продолжать дальнейший путь.

14 мая произошло соединение отрядов Оренбургского и Мангышлакского. 27 мая оба эти отряда подступили к Хиве, 28 мая к этому городу подошел и Туркестанский отряд, и в тот же день Хива была занята нашими войсками. Общая потеря наших войск убитыми и ранеными за всю экспедицию составила около 160 человек. Наиболее упорно сопротивлялось туркменское население ханства.

Общая сила почти одновременно прибывших к Хиве войск составила: Туркестанский отряд – 3,900 человек, 16 орудий; Мангышлакский отряд – 1,450 человек, 2 орудия; Оренбургский отряд – 2,700 человек и 8 орудий. Всего – 7,650 человек, 26 орудий.

Для обеспечения тыла устроено 7 укреплений[31] и для обороны их оставлено 9 рот пехоты, 5)4 сотен и 7 орудий. Остальные войска из не прибывших к Хиве к 28 мая остались в тылу временно за недостатком перевозочных средств.

Эти семь укреплений обеспечивали пути общим протяжением 3500 верст. Такое слабое занятие тыла объясняется тем, что при походе в Хиву и при других наших степных походах отряды везли все запасы с собой, не рассчитывая на подвоз с тыла во время экспедиции; поэтому появление противника на наших сообщениях и даже овладение им тем или другим из тыловых пунктов не остановило бы движения вперед наших отрядов, ибо база их была при себе. Добавим, что продовольствие, свезенное вслед за войсками во время Хивинской экспедиции в опорные пункты, послужило для снабжения войск при их обратном движении к Ташкенту, Оренбургу и Киндерлийскому заливу. Обратное движение началось в августе 1873 года. Для поддержания спокойствия в завоеванном нами ханстве оставлен небольшой отряд в 9 рот, 4 сотни и 8 орудий и для него возведено укрепление Петроалександровское в 50 верстах от Хивы, на правом берегу р. Амударьи.

Действия войск Туркестанского военного округа

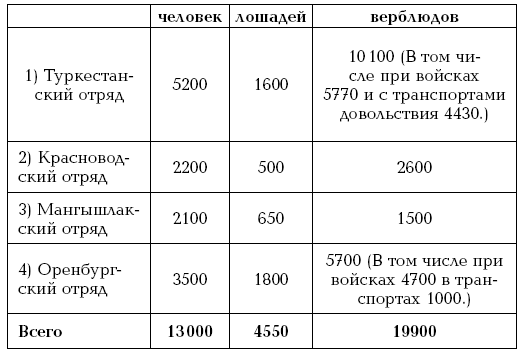

Общая численность войск Туркестанского округа, выступивших в Хивинский поход, была следующая:

21 рота пехоты, 7 сотен, 20 орудий и 8 ракетных станков, всего 5250 чел. и 1650 коней[32].

Войска отряда имели тройной комплект патронов и боевых зарядов.

Продовольствие везлось за войсками на 2½ месяца и сверх того на предположенных к устройству опорных пунктах в Халата[33] и Иркибае решено иметь еще месячный запас довольствия. Войска имели при себе чай, сахар в размере: чаю один фунт[34], сахару 3 фунта в день на 100 человек.

Для защиты от холода и сырости имелась подстилочная кошма, а войска, выступившие из Казалинска, кроме того, имели войлочные кибитки. Войска взяли с собою водоподъемные средства из турсуков, баклаг и боченков. Для поднятия всех тяжестей потребовалось 10100 верблюдов, нанятых за помесячную плату у киргизов Сыр-Дарьинской области. Из них 5800 шли с войсками, а остальные составляли следовавшие отдельно интендантские транспорты. Нанятые верблюды, вследствие зимней безкормицы, оказались слабосильными и могли поднимать только 12 пудов каждый. Необходимо признать, что при сборе верблюдов не было обращено внимания на ежедневную выкормку их. Верблюдов держали на сборных пунктах под караулом, не поив и не кормив по нескольку дней, что ослабило их ранее начала похода.

При отряде следовал походный лазарет на 270 мест.

Большая часть войск Туркестанского отряда, составивших Джизакскую колонну (13 рот, 6½ сотен, 16 орудий, 7 рак. станков, силою 3400 чел. и 1330 лошад.), следовали под начальством ген. – майора Головачева из Ташкента через Джизак и степью через колодцы Аристан-бель-Кудук, Адам-Крылган к Аму-Дарье и далее к Хиве. Общее протяжение пути – около 900 верст. Наибольшее безводное расстояние составляло до 60-ти верст, вода в степи имелась только из колодцев, частью дурного качества и часто не в достаточном количестве.

Войска выступили из Ташкента эшелонами, между 1 и 7 марта. Прибыв к Джизаку, войска были разделены на 4 эшелона. Каждый из них получил свой верблюжий транспорт, подразделенный, в свою очередь, на верблюдов войсковых, приданных частям, и на верблюдов интендантского и артиллерийского транспортов. Всего при войсках Джизакской колонны имелось 3670 верблюдов с 500 лаучами. В том числе 1900 верблюдов везли 30-дневное довольствие, распределенное по частям войск в размере 22000 пудов[35]. Под турсуками с водою следовало 189 верблюдов.

Независимо от этого довольствия, из Ташкента выступил 11 и 26 марта большой интендантский транспорт cl ½ месячным довольствием на 3300 верблюдах.

Первый эшелон отряда, пройдя Джизакскую степь, прибыл через Джизак к сел. Темир-Кабук[36], откуда начинаются пески Кызыл-Кумы, 19 марта. По пути войска много терпели от холода; шли дожди, одежда вымокала, а к утру мороз доходил до нескольких градусов, что при отсутствии топлива было весьма чувствительно. В ночь на 14 марта выпал снег на два вершка и мороз доходил до 6°. До Темир-Кабука из верблюдов 4-х эшелонов пало и пришло в негодность 558. Больных нижних чинов при отряде было 27 человек, из коих 6 отправлено назад.

Для дальнейшего движения на кол. Аристан-бель-Кудук войска, вследствие недостатка воды, пришлось вести двумя колоннами по разным путям и каждую колонну делить на эшелоны. К 30 марта войска из Ташкента сосредоточились на кол. Аристан-бель-Кудуке и Аяке. В обоих этих пунктах найдено достаточно воды, корма и топлива, почему генерал Кауфман решил остановиться здесь на несколько дней и дать отдых верблюдам. Кызыл-кумские киргизы выставили к этим колодцам 700 верблюдов вместо павших и наиболее ослабевших. Остановка была необходима и с целью дождаться части интендантского транспорта для пополнения месячного запаса, следовавшего при войсках. 8 апреля прибыла голова этого транспорта в 230 верблюдов, когда некоторые части уже израсходовали все запасы. За путь от Ташкента в 462 версты пало 874 верблюда. Отпущены с дороги за негодностью 536. На лицо осталось 2678 верблюдов. Добавлено свежих, поставленных кызыл-кумскими киргизами, – 880. Не хватало 526 верблюдов. Многие верблюды могли везти только 6 пудов.

Казалинская колонна (в составе 8-ми рот пехоты, ½ сотни казаков, 4-х горн, орудий, 2 картечниц, нижних чинов 1913, лошадей 355) под начальством полковн. Голова выступила эшелонами между 10 и 16 марта и следовала через урочище Иркибай (в 224 верстах от Казалипска) к кол. Аристан-бель-Кудук. 25 марта в Иркибае заложено было укрепление, занятое 2-мя ротами пехоты, и затем колонна двинулась далее. При колонне следовали продовольственные запасы на 3½ месяца. Водоподъемные средства рассчитаны по следующему расчету: на три дня для людей, считая по одному ведру[37] на 5 человек (около 4-х бутылок[38] на человека) и на два дня для лошадей и порционного скота, считая по 1 ½ ведра в сутки па голову. Вода хранилась в боченках от 9-ти до 10-ти ведер каждый. На одного верблюда вьючилось по два боченка (что было слишком тяжело).

С Иркибая выступили в дальнейший поход 1480 нижних чинов, 270 лошадей. Общее число верблюдов колонны было 3230 при 455 лаучах. Из них 1131 верблюд составляли интендантский транспорт, оставленный в Иркибае, откуда двинулись войска Казалинской колонны сравнительно налегке. Верблюды, поставленные в Казалинске, оказались хорошего качества и общая убыль их до Иркибая дошла всего до 107 верблюдов.

Войска Джизакской колонны выступили с Аристан-бель-Кудука 11 и 12 апреля, сперва двумя, а затем, по маловодности колодцев, пятью эшелонами.