полная версия

полная версияЗавоевание Туркмении

Поставленная нашим правительством задача была выполнена. Мы сомкнули наши линии и стали твердой ногой в Чимкенте, имея в плодородной долине Арыса средства к обеспечению продовольствия войск. Но в 114 верстах от Чимкента лежал г. Ташкент со стотысячным, склонным к волнениям населением, окруженный густо населенными местностями по долине Чирчика, Ангрена и их притокам. Наши противники имели в Ташкенте превосходную базу для действий против нас и деятельно готовились к войне, вступив в сношение с Бухарою. Генерал Черняев решился с небольшим отрядом, силою 1550 чел. при 12 орудиях, предпринять движение к Ташкенту и сделать попытку овладеть этим пунктом, привлечением на нашу сторону мирного торгового населения города. При этом рассчитывалось на впечатление погрома под Чимкентом. К сожалению, дело разыгралось иначе. Увлеченный предприимчивостью своих частных начальников генерал Черняев дал разрешение штурмовать городскую стену, но штурм был отбит с потерей убитыми и ранеными 4 офицеров и 78 нижних чинов. Один из героев дела под Узун-Агачем подполковник Обух, увлекший войска на штурм, заплатил жизнью за свою слепую отвагу. Отряд отступил к Чимкенту. Неудача наших войск подняла дух кокандцев и поздней осенью того же года огромные скопища их появились на наших сообщениях с Россией у г. Туркестана. Первый удар кокандцев обрушился неожиданно на сотню Уральских казаков, и эта сотня выдержала бой, имеющий право быть записанным наряду с самыми славнейшими подвигами русских войск.

Правитель Ташкента Алимкул со скопищем в 10000 человек конницы, пехоты и при нескольких орудиях обошел Чимкент и двинулся к Туркестану с целью овладеть этим пунктом, вмещавшим в себе святыню мусульман – мечеть Азрета-Мелкия. Партии появились в наших пределах еще в конце ноября, а 2 декабря коменданту крепости Туркестана было донесено, что войска Алимкула уже подошли к Туркестану на 30–40 верст. С целью разведки комендант выслал к стороне Ташкента, к деревне Икан (в 21 версте от Туркестана), сотню Уральских казаков в составе 2-х офицеров, 5 урядников, 98 казаков при одном горном единороге с 4 артиллеристами.

Сотня, под начальством есаула Серова, двинулась 4 декабря в два часа пополудни и того же дня к вечеру была окружена со всех сторон кокандцами. Сотня спешилась, сбатовала коней, залегла частью в канаве, частью за завалами, устроенными из мешков с провиантом и фуражом. Нападающие были встречены залпами из ружей, а единорог дал два выстрела картечью.

Неприятель отошел на ружейный выстрел и начал обстреливать горсть наших из орудий и ружей. Всю ночь кокандцы стояли готовые броситься на казаков, но новых попыток покончить с ними одним ударом не сделали. С утра неприятель стал подвозить камыш и разный материал с целью устройства мантелетов и больших щитов для передвижения их на арбах. Казаки поддерживали редкий и меткий огонь. На другой день около 2-х часов пополудни послышались со стороны Туркестана, верстах в четырех от места боя казаков, орудийные и ружейные выстрелы, которые затем вскоре замолкли. Это была помощь, высланная казакам из крепости, в составе 160 чел. пехоты при 2-х орудиях. Встреченный кокандцами отряд этот не исполнил возложенного на него поручения и вернулся обратно.

Казакам приходилось отстаиваться одним вторые сутки. Число раненых между ними увеличивалось. К вечеру 5 декабря Алимкул предложил казакам сдаться и принять мусульманство, на что получил энергичный, гордый отказ. Казаки провели и вторую тяжелую ночь. Работа у них не прерывалась. Все готовились к решительному бою. Большинство лошадей и верблюдов уже были перебиты и послужили для устройства завала. С рассветом на 6 декабря Алимкул отдал приказание к приступу на казаков. Заготовленные мантелеты и щиты двинуты вперед, а вместе с ними ударили на горсть наших молодцов и толпы противника. Тяжело пришлось казакам, но все попытки противника рушились об их стойкость и меткий на выбор огонь. Передовые из нападавших падали, не добежав иногда нескольких шагов до казаков, и останавливали остальных. Но и у нас 3 урядника и 33 казака уже были убиты; 4 артил. и много казаков ранены. Держаться долее не предстояло возможности. Двое суток люди ничего не ели и не пили. Серов решился или погибнуть, или пробиться с остатками сотни к г. Туркестану. Заклепав единорог, у которого были подбиты колеса, казаки, здоровые и раненые, бросились неожиданно с криком «ура» на противника. Изумленный неприятель первоначально дал дорогу смельчакам, но затем, ожесточенный потерями и геройским сопротивлением горсти русских, снова окружил их и на самом близком расстоянии поражал огнем. Дорого доставался казакам каждый шаг вперед. Число раненых и убитых все росло. Тяжело раненые оставались на дороге, и на глазах отступавших у них кокандцы отрубали головы. Некоторые из казаков шли, имея по 5—б ран, поддерживая и ободряя друг друга. Нераненых почти не было. Остатки сотни шли, бросая всю одежду, в одних рубашках с ружьями и патронами, в буквальном смысле обливая кровью каждый шаг пути. Отступление продолжалось 8 верст, когда на помощь отступавшим успел пробиться высланный вторично из Туркестана отряд из 200 пехотинцев при 2 орудиях. За все это дело казаки потеряли убитыми: 1 офицера, 4 урядников, 50 казаков; ранеными: 1 офицера, 36 казаков, 4 артиллеристов. Уцелело всего 12 человек, из коих 4 было контуженных.

Такое упорство русских произвело подавляющее впечатление на скопища Алимкула. Потеряв несколько сот храбрейших, Алимкул не решился идти далее к Туркестану и вернулся обратно в Ташкент, оставив на сообщениях наших многочисленные шайки.

С ранней весны 1865 года в Бухаре начались приготовления к борьбе с русскими. Войска Бухарского эмира двинулись из Самарканда по направлению к Ташкенту.

Генерал Черняев зорко следил за бухарцами и знал о замыслах эмира. Нашему начальнику предстояло решить, что выгоднее в интересах России: ввиду слабости наших сил ждать в Чимкенте появления, в 114 верстах от нас, в Ташкенте многочисленных бухарских войск, соединение их с кокандскими и провозглашения общего газавата против русских, или, напротив того, быстро двинуться вперед и не допустить соединения азиатских полчищ двух ханств. Все, по-видимому, указывало генералу Черняеву на необходимость только обороны: наши силы не превышали 2000 человек, дурно снабженных боевыми припасами, продовольствием, оборванных, не получавших правильного денежного довольствия. Отделенная двумя тысячами верст от Оренбурга, с противником на сообщениях, эта горсть русских была предоставлена собственным силам и средствам. Ждать указании из Петербурга было некогда. Надо было решаться самому, и генерал Черняев решил идти вперед, уверенный, что отданные в его начальствование войска с малым числом патронов и снарядов, с малыми запасами довольствия, без денег, способны под его начальством сделать большие дела, ибо сильны духом, сильны уверенностью в своей непобедимости, в своем превосходстве над противником, сильны верою в своего начальника.

Добавим, что движение к Ташкенту, хотя и неразрешенное из Петербурга, соответствовало полученным генералом Черняевым общим указаниям.

Ему ставилось задачей отделить Ташкент от Кокандского ханства и, не включая его в пределы Империи, образовать из него самостоятельное владение под нашим протекторатом. Таким образом, совершенно не в наших видах было присоединение Ташкента к бухарским владениям, чему и надлежало противиться даже силою оружия.

Выступив из Ташкента в конце апреля, ген. Черняев овладел крепостью Ниазбеком, лежащею на реке Чирчике, захватив при этом головы каналов, снабжавших Ташкент водою, и блокировал город. 9 мая наши войска разбили в полевом деле войска Алим-куда в 7 верстах от г. Ташкента. Сам Алимкул был убит. Мы подступили к стенам Ташкента с отрядом силою в 1950 человек при 12 орудиях. Кокандский хан выехал из города, а взамен в город вступила партия бухарцев с Искандер-Беком, который и принял начальство над городом, обещая скорую помощь от эмира Бухарского. Город имел в стенах своих до 30000 защитников и свыше 60 орудий. Осада города, имеющего до 100000 жителей, окружностью в 24 версты, не представлялась выгодною, ибо противник в направлении осады мог собрать подавляющие силы. Поэтому ген. Черняев решил взять Ташкент открытою силою. После ряда рекогносцировок решено было овладеть стеной на участке близ юго-восточных Камеланских ворот. Штурм должен был произойти по штурмовым лестницам и при помощи арб с особыми откидными лестницами для перехода рва.

Штурмовою колонною из 24 рот назначен командовать штабс-капитан Абрамов[20]. За нею шел резерв в 44 роты с 6 орудиями. На полковника Краевского возложено производство демонстрант со стороны Кокандских ворот (в 6 верстах от Камеланских). В 24 часа утра на 15 июня колонна Абрамова уже приблизилась незаметно на 14 версты к крепостным стенам. Тихо сняли с верблюдов лестницы, и охотники понесли их на руках, продвигаясь по обе стороны дороги садами. Впереди охотников, пользуясь темнотой ночи и переученной местностью, покрытою садами, шла цепь стрелков. Движение наше было замечено, когда охотники с лестницами уже были в 100 шагах от стены. Раздались выстрелы, крики. Наши бросились вперед, и ранее, чем неприятель успел опомниться, передовые уже были на барбете и сбросили неприятеля вместе с находившимися там орудиями со стены вниз. Священник Малов шел с крестом впереди атакующих войск.

Овладев стеною и выждав приближение резервов, колонна Абрамова двинулась вдоль стены, беря ряд завалов, овладевая последовательно барбетами и сбрасывая с них орудия. Неприятель, заняв сады и крыши сакель, все увеличивался в числе и сопротивлялся упорно. Из прилежащих к стене домов его приходилось выбивать штыками. После упорного боя колонна Абрамова соединилась с колонною Краевского и вместе с нею двинулась вглубь города. Генерал Черняев, по мере подхода резервов, направлял их частью для поддержки колонны Абрамова, частью для овладения цитаделью, которая была взята в 74 часов утра. Весь день шел бой в улицах; в течение дня некоторые старшины занятой нами части города явились к генералу Черняеву с обещанием уговорить население прекратить сопротивление и сдать весь город. Основываясь на этом обещании и опасаясь ночевать внутри города, генерал Черняев стянул войска к вечеру к городским стенам, но вечером неприятель снова занял ближайшие к стенам сакли, возобновил завалы и разъединил наши отряды. Несмотря на наступившую темноту, войска снова были двинуты вперед и после горячего боя, очищая себе путь штыками, снова прогнали неприятеля.

А.К. Абрамов

С утра бой возобновился, но уже не имел того напряжения, как в предыдущий день. Переговоры с населением шли непрерывно. В городе начался пожар. Только 17-го июня явились к генералу Черняеву все аксакалы[21] и почетные жители города с изъявлением покорности. Город сдался безусловно. Нашими трофеями были 16 больших знамен, 63 орудия, 2000 пудов пороху. Наша потеря состояла из 125 человек убитыми и ранеными. Много ранено холодным оружием.

С занятием Ташкента мы продвинулись к р. Сырдарье и стали прочной ногой в укр. Чиназе. С этого пункта наши войска, прикрывая Ташкент, могли своевременно предупредить опасность как со стороны Кокандского ханства в направлении Чиназ-Ходжент-Коканд, так и со стороны Бухарского ханства в направлении Чиназ-Джизак-Самарканда. Бухарский эмир, успевший посадить на Кокандский престол покровительствуемого им Худояр-хана, гордый своими успехами, потребовал от ген. Черняева очищения Ташкента. Начавшиеся переговоры не были для нас удачны. Эмир задержал наше посольство и купцов. Черняев для устрашения эмира предпринял в феврале 1866 года поход от Чиназа к Джизаку, который кончился ввиду недостатка фуража, перевозочных средств и, главное, ввиду приказаний из Петербурга, отступлением наших войск.

Это отступление, принимаемое за поражение, усилило фанатическое возбуждение в Бухаре и способствовало волнениям в занятых нами местностях. Ранней весной 1866 года эмир с многочисленным войском двинулся к Ташкенту.

Вновь назначенному на место генерала Черняева генералу Романовскому предписано было не распространять наших владений, не отказываясь в тоже время от таких действий и распоряжений, которые были бы для нас необходимы.

Из вновь присоединенных земель образована Туркестанская область с подчинением ее Оренбургскому генерал-губернатору. 8 мая 1866 года ген. Романовский атаковал с 3000 чел. армию эмира Бухарского в 35000 чел. на Ирджаре близ Чиназа, разбил ее на голову, захватив весь лагерь и 10 орудий. После этой победы наш отряд двинулся к г. Ходженту, занимающему весьма важное стратегическое положение[22]. Пункт этот уже был занят бухарскими войсками.

Овладев этим пунктом, мы разъединяли ханство Кокандское и Бухарское и прочно обеспечивали за собой течение Сырдарьи. Городская ограда Ходжента, длиною 11 верст, состояла из двойного ряда весьма высоких и толстых стен, усиленных фланкирующими башнями и барбетами. 17 мая отряд наш подошел к городу и, после короткой осады, 24 мая взял город штурмом, по лестницам. Построенная в день штурма в 60 саженях от стены брешь-батарея сбила зубья стены, обсыпала барбет, но не много облегчила штурм. Наши молодцы, имея офицеров впереди, в 2 часа дня бросились на стены по лестницам под градом пуль, камней и ударов холодным оружием. Многие падали, но на смену их являлись новые. Первый приступ одной из колонн был отбит. Подкрепленные из резерва войска наши возобновили штурм и на этот раз ворвались на стену, а затем и в город. Бой шел на улицах города, и только к 7 часам пополудни город сдался. Мы взяли большое знамя, 13 орудий, потеряв убитыми и ранеными 7 офицеров и 76 нижних чинов; кроме того, контужено на штурме 57 человек.

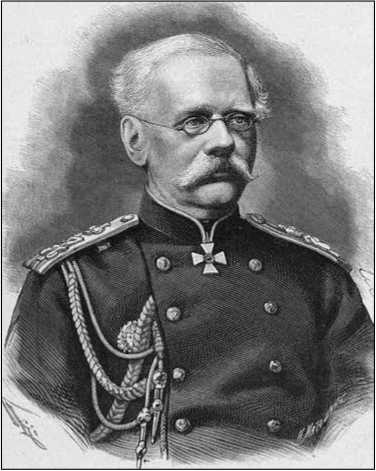

Н.А. Крыжановский

С приездом к отряду командующего войсками Оренбургского военного округа генерала Крыжановского[23], отряд был двинут вперед на встречу бухарским войскам и овладел 2 и 18 октября 1866 года двумя крепостями: Ура-Тюбе и Джизаком, считавшимися неприступными. Обе крепости были взяты штурмом. На этот раз артиллерии предоставлена более видная роль, чем то было при предыдущих штурмах, и притом с полным успехом. Весьма искусным действием наших батарей с самых близких дистанций в стенах образовывались значительные обвалы, по которым и производился штурм. В Ура-Тюбе после 150 брошенных с бреш-батарей гранат образовались две бреши, из коих одна имела около 2-х сажен ширины и по высоте около одной сажени. Кроме брешей для отвлечения внимания противника штурмовались и другие участки стены по лестницам. При этом главные потери ложились именно на штурм по лестницам. В особенности тяжел был штурм Ура-Тюбе в колоннах генерального штаба капитанов Шау-фуса и Глуховского под общим начальством графа Воронцова-Дашкова. В колонне первого из них, составленной из двух рот 1-го Туркестанского стрелкового батальона и команды сапер, силою 250 человек, выбыло из строя убитыми и ранеными 77 человек, а в другой колонне той же силы – 74 человека. Храбрые стрелки, несшие тяжелые из сырого дерева лестницы, по 30 человек на каждую, ошибочно спустили их в ров тонкими концами, а толстыми перекинули на стену. Вслед за тем колонна бросилась в ров, и все оспаривали честь лезть первыми. Град пуль, камней, бревна сыпались на атакующих. Первым вскочил командир одной из рот капитан Грипенберг, но едва успели последовать за ним несколько стрелков, как лестницы, под тяжестью бросившихся на них людей, обломились. Не растерявшись, наши храбрецы, уже бывшие на стене, бросились вдоль ее к ближайшей башне, расчищая себе путь холодным оружием; достигли ее, заперлись там и защищались, пока наша колонна, выломав ворота бревнами (которые бросали осажденные), ворвалась в крепость. Штурм Ура-Тюбе обошелся нам дорого. В числе 7 выбывших из строя офицеров 3 было убитых. Колонне капитана Баранова, штурмовавшей по артилл. бреши, удалось быстрее других и с меньшими потерями овладеть стеной и проникнуть в город.

Наши трофеи при взятии Ура-Тюбе и Джизака были 20 знамен, 39 орудий. Наши потери убитыми и ранеными составили 224 человека.

Вновь образованная Туркестанская область прикрыла собой всю степь с кочевым киргизским населением и сделала ее нашим внутренним владением. Вместе с тем установилось и спокойствие в степи. Но, замирив степь, мы вошли в непосредственное соприкосновение с тремя среднеазиатскими ханствами: Кокандским, Бухарским и Хивинским, которые не признавали международных обязательств и покорялись только силе. В то же время в восточных областях Китая (восточном Туркестане) быстро развилось с 1862 по 1865 год Дунганское восстание, в результате которого в отложившихся от Китая областях возникло в 1867 году два новых мусульманских владения: в Кульдже и, главное, в Кашгарии, под управлением нашего давнишнего противника Якуб-бека, сражавшегося против нас еще под Ак-Мечетью. Явилось справедливое опасение общего союза мусульманских владений для борьбы против гяуров (неверных) – русских. Между тем, наши пограничные войска были подчинены двум независимым друг от друга начальникам (округа Алатавского из г. Верный и области Туркестанской из г. Ташкента), подчиненным, в свою очередь, один – Западно-Сибирскому, другой – Оренбургскому генерал-губернаторам. При отсутствии телеграфа и расстояниях до 2000 верст (Ташкент-Оренбург) о единстве действий не могло быть и речи. В устранение этих недостатков и с целью дать вновь занятым местностям правильное гражданское устройство, в 1867 году было образовано Туркестанское генерал-губернаторство и военный округ, в состав которого вошли Туркестанская область и Семиреченская, составленная из частей Семипалатинской области и Алатавского округа.

Назначенному Туркестанским генерал-губернатором генерал-адъютанту Кауфману[24] предоставлено право вести непосредственные переговоры с соседними среднеазиатскими владениями, объявлять войну и заключать мир.

К.П. фон Кауфман

Прибыв в край в ноябре 1867 года, ген. Кауфман, несмотря на волнения в населении, обратил главное внимание на устройство внутреннего управления краем и всеми силами стремился к мирному соглашению с правителями среднеазиатских ханств. По отношению к Кокандскому ханству это удалось вполне. С Худояр-ханом кокандским был заключен договор, открывший ханство русской торговле: договор действовал все время до 1875 года, когда восставшее население изгнало дружественного нам хана и вынудило нас к походу и завоеванию ханства. Но переговоры с Бухарою не привели к желательным результатам. Эмир добивался очищения нами Ура-Тюбе и Джизака, чего нельзя было сделать, не подорвав значения нашего в Азии, ибо такой акт был бы истолкован как признание слабости русских перед Бухарою. В тоже время эмир собрал в Самарканде многочисленную армию, нанял на службу до 10000 туркмен и вел переговоры с Хивою, Кашгаром и Афганистаном об образовании общего союза для борьбы с русскими.

Поход 1868 года под Самарканд

Весна 1868 года началась тревожно. В марте месяце эмир, под давлением духовенства, торжественно объявил газават. Известие об этом было встречено сочувственно всеми мусульманами. Проповедники газавата явились на базарах Ташкента, Ура-Тюбе и Джизака и волновали народ. В занятых нами городах начались нападения на одиночных солдат и часовых. Население Ташкента тоже волновалось; эмир становился все настойчивее в своих требованиях и, наконец, стал явно готовиться перенести борьбу в наши пределы. Бухарские многочисленные шайки показались в окрестностях Яны-Кургана и Джизака, где стояли наши передовые отряды, и прервали сообщение между ними, производившееся не иначе, как только «оказиями» с сильными прикрытиями. Шайки появились даже под Ташкентом. Так было произведено нападение на казачий пост в Кураминском уезде. Волнение передалось также и каракиргизам Семиреченской области.

При таком положении дела неизбежность вооруженной борьбы с Бухарой стала очевидной. Предстояло решить только: будет ли эта борьба с нашей стороны оборонительная или наступательная. Генерал Кауфман решил, что для оборонительной войны у нас недостаточно войск для прикрытия обширных границ от вторжения противника и для борьбы внутри наших пределов с бухарцами и с восставшим населением[25]. Наоборот, быстрый и решительный удар, нанесенный бухарцам в центре их средоточия, обещал скоро затушить начинавшийся в мусульманском мире общий пожар.

Наши силы в Сырдарьинской области, постоянно подкрепляемые с 1863 года, достигли к 1868 году числительности 11 батальонов, 32 орудий и 21 сотни казаков при 380 орудиях, расположенных в занимаемых нами в этой области 17 пунктах.

Налицо к 1 апреля находилось: пехоты 7800 чел., казаков 1900 чел. и 700 артил. Некомплекта противу штатов достиг цифры 126 офицеров и 4200 нижних чинов. Главная причина такого некомплекта заключалась в чрезмерной болезненности войск, особенно на передовых пунктах в Джизаке и Яны-Кургане. Расположенные в этих пунктах три батальона переболели почти поголовно лихорадками, а зимою 1867 года, вследствие сырых сырцовых помещений, наскоро сооруженных, между войсками развился в сильнейшей степени тиф, унесший сотни жертв. Из всего 2-го линейного батальона к весне 1868 года едва ли можно было собрать роту совершенно здоровых людей.

В течение 8 месяцев 1867—68 годов в лазареты области поступило 12000 больных. С августа по апрель умерло 820 человек.

В марте 1868 г. больных в войсках было 1800 человек. Кроме больных на некомплект влияло большое число чинов, находившихся в командировках при разных лечебных и хозяйственных учреждениях, не имевших еще утвержденных штатов; кроме того, почти 400 человек назначено в прислугу прибывшим в край чиновникам. Всего командированных считалось свыше 1000 человек.

Наши войска к весне 1868 года занимали главным образом следующие пункты:

Яны-Курган, в 70 верстах от Самарканда, – 10 рот, 3 сотни, 12 орудий.

Джизак – 5 рот, 6 орудий, 7 сотен казаков.

Ходжент – 10 рот, 10 орудий, 1 сотня.

В Ташкенте в общем резерве – 8 рот, 12 орудий, 2 сотни.

К весне 1868 года регулярные силы бухарцев состояли из 12 бат. пехоты (сарбазов), 150 орудий полевой артиллерии и 30 сотен конницы. Вместе с вооруженным населением и нанятыми туркменами бухарцы могли выставить против нас 40–50 000 человек.

Решив двинуться вперед, генерал Кауфман быстро сосредоточил войска в Яны-Кургане и 30 апреля выступил из этого пункта к Самарканду с отрядом в составе 21 роты пехоты, 16 орудий, 5 сотен казаков, силою около 3500 чел.

Сделав усиленный переход, войска наши на другой день, 1 мая, уже стояли перед Самаркандом лицом к лицу с бухарской армией. Наши противники заняли весьма сильную позицию на Чапанатинских высотах, прикрытую многоводным и быстрым Зеравшаном, со многими рукавами и каналами, местами весьма глубокими и топкими. Русские войска, двинутые вперед двумя колоннами: генерала Головачева и подп. Абрамова, преодолели все преграды, преодолели огонь 40 орудий, прошли по грудь в воде по отысканным под огнем бродам через Зеравшан и его притоки, и с неудержимой отвагой ударили на бухарцев, сидевших в глубоких траншеях. Странный вид представляли эти горсточки наших солдат, окруженные и разъединенный тучею бухарских всадников, все подвигавшиеся вперед к позиции, признававшейся неприступною и занятой в 10 раз сильнейшим противником. Но такова сила духа, такова отвага, не знающая невозможного, русских войск, что уже одно это безостановочное движение вперед наших колонн поколебало сердца бухарцев, стало представляться и им неотразимым. Действительно, когда наши войска, перейдя последний проток, с криком «ура» бросились на длинные линии бухарцев в штыки, все бежало, оставив нам 21 орудие и массу оружия.

Наша потеря составила около 40 человек. На другой день этой победы русские войска вступили без боя в священный для мусульман город Самарканд.

В течение последовавшего затем месяца генерал Кауфман рядом успешных действий подчинил значительную часть Зеравшанской долины[26], а 2 июня нанес решительное поражение эмиру на Зерабулакских высотах, впереди г. Каты-Кургана по дороге в Бухару[27]. Большая часть регулярной пехоты бухарцев погибла в этом деле. Тысячи трупов в новых красных куртках покрывали поле сражения. Мы потеряли около 50 человек убитыми и ранеными. Путь на Бухару сделался открытым, и наш отряд, продвигаясь безостановочно, мог овладеть беспрепятственно этим пунктом. К счастью, генерал Кауфман, обладавший прозорливостью полководца, не увлекся возможностью легких дальнейших успехов, обратил внимание на обеспечение тыла наших войск и повернул отряд обратно к Самарканду. Это движение не только обеспечило достигнутые наш успехи в 1868 году, но можно думать, что от своевременности его зависела участь вообще всех наших завоеваний в Азии с 1863 года.