Полная версия

Хранители времени

В годы правления Дмитрия Донского были существенно расширены границы Московского княжества, которое постепенно становилось центром объединения русских земель.

Брачный союз с нижегородской и суздальской княжной Евдокией позволил установить прочные отношения с Нижним Новгородом.

Союзные отношения установились и с другими землями, например, с Великим Новгородом. Некоторые княжества подчиняли силой: в 1375 году войско во главе с Дмитрием Донским взяло штурмом Тверь.

Правление Донского отмечен в отечественной истории постоянными войнами, набегами и междоусобицами. Однако мудрая политика князя обозначила вектор на централизацию власти и способствовала свержению золотоордынского ига.

– признается Светлана Вячеславовна. – Когда меня пригласили, я пришла сюда как на обычную работу, – Я и представить себе не могла, что музей станет смыслом моей жизни.

– А сложно было вливаться в новый коллектив?

– говорит Светлана Вячеславовна. – Ну, люди все разные, кому-то, может, и было сложно. К одиночкам бывает трудно подстроиться, – Но я – человек общительный, у меня сложностей не возникало.

– объясняет Светлана Вячеславовна. – Ну, видите, здесь же много пожилых людей живет, – Были и недовольные, и не понимали, и до сих пор не понимают. Все живут своей жизнью. Но посетителям нравится, и к нам приезжает все больше туристов.

Найдется на территории Музейного комплекса занятие и для любителей активного отдыха – зимой здесь катаются на лыжах (аренда оборудования 250 руб./час), фигурных коньках (150 руб./час) и тюбингах (100 руб./час), а летом на велосипедах (250 руб./час), сигвеях (500 руб./час), гироскутерах (200 руб./час) и электросамокатах (300—500 руб./час).

Также в «Моховом» можно арендовать беседку для барбекю (450 руб./час) или самовар для настоящего чаепития (200 руб./час), теннисные ракетки (80 руб./час) и мячи (50 руб./час).

– делится Светлана Вячеславовна. – неожиданно задумывается наша собеседница, – У нас очень много молодых сотрудников работает, – Электрики, инженеры, айтишники. Многие издалека добираются: Новомосковск в семидесяти километрах отсюда, а ребята, которые там живут, приезжают каждый день. Вообще, я думаю, – что главное – отдавать себя делу и работать до конца. Может быть, и наши дети будут здесь работать после нас, и внуки. Мы здесь живем, и мы здесь, извините, и умрем, я надеюсь.

– Бояться надо живых, а не мертвых.

– Они же, понимаете, такие умняши приходят перед экскурсией – все знают. А после выставки уходят совсем другие.

– Сергий дал помощь Дмитрию, с его помощью разбили ордынцев. Все взаимосвязано, и мы хотели об этом напомнить.

Океан Солярис

Мы прибыли на Куликово поле поздним вечером, успели только добыть себе еды в придорожном кафе у деревни Ивановка, прошагать волшебную ковыльную ночь с калейдоскопом лун и немного поспать, как вот уже разговариваем с заместителем директора музейного комплекса «Куликово поле», Олегом Генриховичем Вронским. Статный седой мужчина, в очках и светлой рубашке с коротким рукавом встретил нас на пороге кабинете. На стене – вариации на темы Малевича и выступления войск Пересвета и Челубея, напротив – приоткрытое окно, а в окне – Поле, именно так – Поле. Олег Генрихович рассказал нам о Куликовом Поле, которое пишется с двух больших букв.

Он прожил в Туле большую часть своей жизни, работал в Тульском государственном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого, начал ассистентом и закончил проректором. Эту должность он занимал десять лет. Еще будучи сотрудником университета, Олег Генрихович каждый год приезжал на Куликово поле, привозил студентов-первокурсников на «Акцию посвящения в хранители будущего». И когда в педагогическом университете команда сменилась, он обратился к Владимиру Петровичу Гриценко, директору музея.

– рассказывает Олег Генрихович, – Было сравнительно просто, – когда меня попытались представить на первом учебном совете, это вызвало смех, потому что первая половина сказала – мы с ним учились, а вторая – мы у него учились, это была своя компания.

Люди Куликова Поля

Коллектив музея семейный, и он все время пополняется. Олег Генрихович рассказал о том, что, когда он приехал работать заведующим музейного комплекса, здесь почти не было экскурсоводов. Надо было создавать команду экскурсоводов, и первыми, кого он пригласил сюда работать, были студенты исторического факультета, которые живут относительно неподалеку. Жена Олега Генриховича работает методистом в музейном комплексе, и она тоже историк.

Но не только они водят экскурсии, Олег Генрихович рассказал нам о своей неофициальной «школе экскурсоводов» для работников музея: смотрителей, уборщиков, продавщиц в сувенирной лавке.

– говорит Олег Генрихович, – Костяк такой, – но это логично, у нас, в общем-то, музей средневековой направленности, эта битва произошла 638 лет назад, конечно же, здесь работают историки.

У истоков

Олег Генрихович начал работать в музее задолго до его открытия, он рассказал нам о том, как все начиналось. Раньше на Куликовом поле было несколько объектов разного возраста, и главные из них ограничивали поле: Красный холм с юга, там, где была ставка Мамая, и Монастырщино с севера, на месте временного стана Дмитрия Донского перед битвой. Гости, посетив эти два объекта, часто спрашивали: «А где же само Куликово поле?» То есть в самом достопримечательном месте музея как раз и не было.

В начале XXI века был создан проект, он был поддержан правительством, и началась стройка. В 2015 году музейный комплекс был возведен, и пришло время наполнить его экспонатами и людьми:

Он вместе с семьей живет здесь, за Красным холмом, в большой старинной деревне «с самым русским названием» – Ивановка, в служебном коттедже на окраине:

В октябре 2016 года в музее-заповеднике «Куликово поле» в Тульской области открылся новый комплекс выставочных зданий площадью около 2 тыс. кв. м. Сейчас он открыт для посещений: в зимний сезон (15 ноября – 14 марта) с 10.00 до 16.00, выходной день – вторник; в межсезонье (15 марта – 14 апреля, 15 октября – 14 ноября) с 10.00 до 17.00, выходной день – вторник; в летний сезон (15 апреля – 14 октября) с 10.00 до 19.00, без выходных; санитарный день – последний день месяца.

– говорит Олег Генрихович. – И вот здесь вот понадобился как раз человек, который будет этим руководить. Я очень признателен, что эту ответственность доверили мне, я приехал и начал здесь жить и работать. Что я и делаю сейчас,

– рассказал нам Олег Генрихович. – Очень удачно, что мы всем коллективом здесь и живем, потому что деревня – вещь прозрачная: тебя либо уважают, либо не уважают. И если уважают, – могут рассказать заранее, чего следует опасаться. Когда я писал диссертации о государственной власти и аграрной политике царского и советского периода, о крестьянах и о власти, я и предположить не мог, что когда-нибудь буду сам жить в этой среде и что она будет существовать. То, что называлось учеными «общиной», а крестьянами – «сельским миром» или «сельским обществом», – все это существует и поныне,

Музей – то, что снаружи, и то, что внутри

И сразу вернулся к рассказу об экспозиции: в ее основе лежит концепция, которая начала разрабатываться задолго до появления самого музея, ее создатели Алексей Воронцов и Игорь Бурцев.

Потом концепция была привязана к определенному архитектурному проекту. Был проведен конкурс, в котором победило бюро с оригинальной постмодернистской идеей.

Во время строительства начал создаваться план экспозиции.

Об экспозиции музея Вронский может говорить бесконечно и уверяет, что постоянно открывает в ней что-то новое. Он рассказал о том, как вручную перекрашивали солдатиков для большого интерактивного макета Куликовской битвы, о том, как выдумывали новую шкалу для аттракциона по стрельбе из лука, заменяя депрессивные отметки «хуже», «хуже», «еще хуже» на «царевна лягушка умрет девицей» и «вы миротворец, и это прекрасно», и о том, как подбирали актеров на роли участников Куликовской битвы. Олег Генрихович рассказал и о сложностях рабочего процесса, особенно о методах состыковки немецкого миллиметрового допуска с российским:

По словам Олега Генриховича, самое главное делать от души:

Олег Генрихович рассказал нам и о слабых местах и путях развития экспозиции. Например, о том, что недостаточно раскрыта тема чумы, важная для понимания Куликовской битвы:

Альтернативные версии Куликовского сражения из рассказов Олега Генриховича Вронского:

– признается Олег Генрихович. – Она начала обретать плоть и кровь, когда я еще здесь не работал,

– рассказывает Олег Генрихович. – Знаете, тут сошлись планеты, а на самом деле, конечно, это работа с коллективом. У нас было несколько серьезных проектов в финале, и нужно было, чтобы руководство музея видело эту тему точно и современно,

– рассказывает Олег Генрихович. – Нам всем казалось, что мы не успеем. И только один человек говорил – успеем, это был директор. А мы, уверенные в его словах, жали вперед, – И успели.

– Это была работа огромного коллектива, мы знали, что где будет стоять. Когда еще была стройка, я проводил экскурсию для высокого начальства из Министерства культуры, а здесь не было ничего, кроме стен. Я им говорил, что вот здесь будет стоять витрина такая-то, здесь – говорящие головы. Они на меня смотрели сначала как на сумасшедшего, потом как на некое чудо природы. Идти по пустому зданию в две тысячи квадратных метров и ни разу не сбиться, а в финале привести их к выходу со словами – а вот здесь вот через киоск вы попадете на свет божий.

– Здесь так хорошо и музей хороший, потому что мы играли, нам было интересно.

– Там же простая история: почему Дмитрий Донской ставил нас лоб в лоб с ордынцами, почему не оставил никакого маневра и при этом был уверен, что мы победим? Я попытался это выяснить. Одна из причин была такой: в 14 веке по русским землям прошла эпидемия чумы. Когда у людей умирали близкие, они шли в церковь и спрашивали: «За что?» Устами священников, воспитанных митрополитом Алексеем, им отвечали: «За наши грехи великие: грех первый – братоубийство, а потом – покорность иноземцам и иноверцам». Но главный-то вопрос был: а что делать, чтобы больше жена моя не умерла и дети не умерли? И был ответ: «Надо принести искупительную жертву». И они шли принести эту жертву, они считали, что даже если они здесь погибнут, то дети больше не умрут. Иногда, когда я вижу семейные пары с детьми, я говорю: «Ребят, у меня четверо, мне скажи вот так и так: если ты пойдешь на поле и погибнешь, если будешь драться по-настоящему, то твои будут живы, вы задумаетесь хоть на секунду?» Я – нет. То есть как бы с радостью. И они с радостью туда и шли.

– Фоменко, Носовский, началось все, конечно, с Гумилева. Лев Гумилев считал своим прародителем Семена Мелика, руководителя служб разведки на поле боя, поэтому для Гумилева абсолютно не стоял вопрос о значимости Куликовской битвы. Ему принадлежит такое изречение: «На Куликово поле пришли разрозненные войска русских княжеств, а ушло единое русское войско», у него в статье «Эхо Куликовской битвы» было написано четко: «У каждого государства есть день рождения, у России это 8 сентября 1380 года». Но у него есть своя версия взаимоотношения Руси и Орды, он считает, что это симбиоз, и он имеет на это право. Я с ним не согласен, у меня есть тысяча аргументов против, но он ученый, и, даже если он заблуждался, это было добросовестное заблуждение, поэтому я отношусь к нему с большим уважением, Гумилев дважды фигурирует у нас в экспозиции. И есть другая история, это либо политический заказ, либо коммерческий проект. Вот то, что сейчас делают украинские псевдоисторики, – это политический заказ: Украина в центре всего мира, Куликово поле – украинский Сталинград против московско-татарских орд, Мелитополь сделали выходцы из Милета, первая пирамида – это гора Льва под Львовом, и прочие вещи. Это политический заказ такой грубый, топорный.

И есть коммерческий проект. Вот, например, талантливый математик Фоменко из МГУ предложил там новую хронологию: Иван Грозный и Дмитрий Донской – это одно лицо, а Куликовская битва произошла в Москве на Кулишках. У Фоменко нет пафоса Гумилева, пафоса ученого, который даже свою ошибочную теорию доказывает с искренностью, считает ее правильной и все объясняющей. Здесь чисто коммерческий проект. Я не верю, что уважаемый автор хороших трудов по математике не читал сохранившегося в подлиннике договора Дмитрия Ивановича Московского и Олега Ивановича Рязанского. Это договор 1382 года, в котором описывается, где была битва, с кем она была, как москвичи возвращались, как рязанцы напали на обозы, отбили часть добычи и захватили обозников. И в этом договоре Олег Иванович обещает Дмитрию Ивановичу вернуть обозников, там и географическая привязка есть, документ подлинный, лежит в архиве древних актов. Если Фоменко его упускает, как и целый ряд других документов и археологических свидетельств, значит, в этом есть выгода. Он пишет то, что приносит деньги. Напишите книгу под названием «Битва на Дону была на Куликовом поле», кто ее будет читать, кому это интересно? Или напишите: «Тут никогда не было Куликовской битвы». Как же так, музей построили на такие деньги, а тут ничего нет? Здесь нет никакой науки, это просто проект, приносящий деньги.

Намоленное место

Этой историей об «искупительном подвиге» объясняется и особая атмосфера поля. По словам Олега Генриховича, это место очень непростое, но, несмотря на всю пролитую кровь, тут не бывает тяжело и страшно:

И Олег Генрихович рассказывает нам о тех, кто побывал на Куликовом поле и вдохновился им. Художник Седов приезжал сюда, чтобы написать панно для Исторического музея и оставил огромное количество набросков, а панно так и не написал. Солженицын в 1963 году ночует на Куликовом поле и пишет рассказ [«Захар-Калита» А. Солженицын, 1965 г.]. У Блока есть цикл стихотворений о поле Куликовом [«На поле Куликовом» А. Блок, 1908 г.], а у Евтушенко – поэма «Непрядва» [1980 г.].

– Вы понимаете, в чем дело, есть такое понятие в церкви – намоленное место. И это тоже намоленное место, причем первую молитву здесь сотворил Сергий Радонежский. В одном из самых достоверных источников в его житии, написанном его современником Епифанием премудрым, человеком, который его лично знал, есть эпизод, когда Сергий Радонежский молится о сражающихся на поле Куликовом в момент битвы и называет по именам тех, кто падает на эту землю, это же фантастически сильная вещь. Вот и Богородица, и ее покров – это неслучайно же. На Успенье Богородицы, 15 августа, в Коломне проводят смотр войск и снаряжение полков, в Рождество Богородицы происходит сама битва, а 5 октября, когда войска возвращаются в Москву, там рыдают колокола женскими голосами, вот и закольцевалась вся история. Поэтому покров Богородицы над этим местом, молитвенное слово Сергия, кровь воинов этих святых и огромное количество талантов. Это, кстати, потрясающая вещь.

– Поле их притягивало как магнит. Куликовым полем не бахвалятся, я там был, я там все… Когда Толстой умер, у Розанова (Василий Васильевич Розанов – русский религиозный философ, литературный критик и публицист) была такая отличная фраза: «На могилу Толстого съехались Бобчинские со всей России». А Куликово поле с его отдаленностью, сюда еще приехать – пойди-ка приедь. От губернского центра – 40 верст, поэтому сюда Бобчинские не добираются. Сюда приезжали настоящие фанаты, что называется.

Ты – поляна, я – поле

Олег Генрихович рассказал немного и о Ясной Поляне:

– С Ясной Поляной мы дружим, как и другими окрестными музеями. В Тульской области культурную экспансию осуществляет несколько музеев: это мы, Ясная Поляна и Поленово, но это такая экспансия, которая идет не во вред друг другу, а в содружестве. Про Ясную Поляну – разговор отдельный. Но тут поймите почему: Толстой действительно глыбище, Горький прав, для нас, для туляков, Толстой это не совсем музей, это часть жизни. Мы с Владимиром Ильичом Толстым дружим и с Катей Толстой. Я как-то написал Кате: «Вот такая сложилась история – дружба поля и поляны, ты мир – я война, ты поляна – я поле».

Центр «сельского мира»

«Куликово поле» – это не только музей, но и крупный местный культурный, научный и аграрный центр. Новый комплекс по количеству рабочих мест уступает только перчаточному производству и небольшому кондитерскому цеху. На его территории также расположен гостиничный комплекс, пользующийся большой популярностью.

Олег Генрихович рассказал нам о том, в каких еще направлениях ведется работа. Музей особенно много делает для детей. У самого Вронского их четверо, младшие учатся в местной школе в деревне Ивановка и практически живут на Куликовом поле, живут историей и уже сами водят экскурсии в детском музее.

Для школьников из окрестных районов в музее проводят бесплатные праздники, волонтерские акции, день школы в музее и музейные дни в школах.

Он рассказывает и о сельскохозяйственных успехах, о том, что они возделывают землю, выращивают и продают пшеницу, кормят своим овсом своих лошадей, о том, что недавно посадили полбу для гастрономического аттракциона средневековой кухни, о новых велосипедных, конных и пеших экскурсионных маршрутах, о спущенных на воду лодках, сделанных по технологии 14 века, о запущенных в пруды карпах и раках, о борьбе с браконьерами и о двух видах ласточек, чьи гнезда густо облепили все здания музея. Он рассказывает о Поле:

Музей «Куликово поле» проводит свадебные обряды. Молодоженов встречают Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский (Олег Генрихович Вронский) и его жена Анна Ивановна, сестра Дмитрия Донского (жена Олега Генриховича).

Проходя разные испытания, молодожены постепенно поднимаются на смотровую площадку музея, где им вручают подарки: мужчине – деревянный меч, княжеский подарок сыну, с пожеланиями, чтобы родился сын, чтобы он выучился воинскому искусству, был крепким, но оружие у него все же было учебным, в войне не поучаствовал, а девушке – колокольчик с просьбой позвонить в него, чтобы Куликово поле отозвалось и отзывалось всегда. Когда девушка звонит в колокольчик, ей отвечают благовестником семь колоколов музейной звонницы.

– говорит Олег Генрихович. – Музейные дети – как цирковые, это мой собственный афоризм,

– рассказывает Олег Генрихович. – У нас такое обилие мероприятий, что это выстраивается в систему. У нас даже существует деление среди экскурсоводов: старшие ориентированы на школу, а две местные девочки-уроженки – на дошкольников. Это очень интересно, все выставки открываются сначала для дошкольников,

– Я вообще человек практичный, но, когда я говорю Поле, я сразу из почвы материализма вылетаю навсегда, меня туда не вернуть. Потому что для меня Поле – это чудо. Для меня это океан Солярис, в нем возникают острова, и у каждого свой остров. Вот и у вас эти острова будут, начало положено тем, что вы вернетесь сюда. А не во многие места вы возвращаетесь железно, как маятник. Вот такой океан Солярис, такая история. И здесь цветет иногда два раза в год сирень.

У каждого здесь свой остров

Олег Генрихович рассказал нам о своих «островах», у него их два, и один из них печальный:

Вронский задумался и, немного помолчав, продолжил:

И у нас теперь тоже не получается. На Куликовом Поле не бывает страшно даже в самую темную ночь, не зря мы в самом начале назвали это место волшебным: в нем что-то есть, обостренное восприятие бьет в набат, распускаются сиреневые почки, ласточка замирает в восходящем потоке, шуршат сухие полынные остовы, и ты вступаешь в океан Солярис, чтобы найти свой остров.

– Видите ли, мой папа родился в день Куликовской битвы, 21 сентября, и с детства для меня эта дата была очень значима. Она как-то нас связывала, Рождество Богородицы и день Куликовской битвы во мне сидели. Он первым посетил это место, я, наверное, тогда был еще в школе, и он сказал: «Знаешь, такое место фантастическое, хозяина там нет, появится человек, который будет любить это место, и все преобразится». И вот я иду по Полю в его день рождения и помню о нем. Сейчас я хожу со своим сыном, который родился после его смерти.

– Мы как-то ехали с женой и с детьми в Кимовск, в 50 км отсюда, рано утром, чтобы успеть детей в школу и в детский сад отвезти и самим на работу приехать. И мы проезжаем эти вот реки: Дон, Смолку, которую мы очень любим, эти поймы заросшие, Поле наше, и дети сзади сопят. И я Наташе говорю: «Знаешь, Наташ, сколько мы люди, особенно русские, думаем над смыслом слова „счастье“. Вот это оно и есть, вот сейчас». Но это обязательно не только сопящие сзади дети и мы с ней, это обязательно еще Смолка, и Дон, и Поле. Здесь как бы без дураков. Я честно отвечу. Счастье там, где остаешься наедине с большими мыслями, неожиданными, которые за каждым поворотом подстерегают, и, в общем-то, это Поле. Поэтому есть, например, такое столкновение: я не могу себя заставить написать Куликово Поле с маленькой буквы. Я знаю, как официально пишется название моего музейного комплекса «Куликово поле»: Куликово – с большой и поле – с маленькой, но я пробовал, не получается.

В разную долю

Автор: Колесниченко Алексей– село в Тульской области, стоящее на месте слияния Дона и Непрядвы. Сейчас в нем живут около двухсот человек. По преданию, Дмитрий Донской перед Куликовской битвой разбил тут свой лагерь, а после – хоронил павших воинов. Монастырщино

В Монастырщино жарко, необычно жарко для начала мая, но ветрено. Ветер не городской, не гудит в прямых углах улиц, а мягко шипит и шелестит – вокруг только поля да холмы. И, только залетая в колокольню, он заверчивается и издает еле различимый гул – на самом краешке слуха.

Мы с Сашей идем разговаривать с людьми – нам обещали звонарей. Мы представляем низкоголосого мужчину с глубоко посаженными глазами и крупными узловатыми пальцами. И чтоб непременно с бородой, куда же без бороды. Побаиваемся: не ерунду ли мы хотим спросить у такого-то человека?

Воздух в храме прохладный – как утреннее прикосновение к остывшему железу.

Вернувшись, наклоняюсь к окошку церковной лавки – свечи, крестики, цепочки, иконы и иконки, книги и книжки.

Стоим, хлопаем глазами. Нам улыбается полная женщина лет сорока пяти. Улыбается открыто, но хитро, действительно – девочка.

Оправившись от удивления – а где же суровый взгляд и борода? – и спрятавшись в кафетерии музейного комплекса, засыпаем звонаря вопросами.

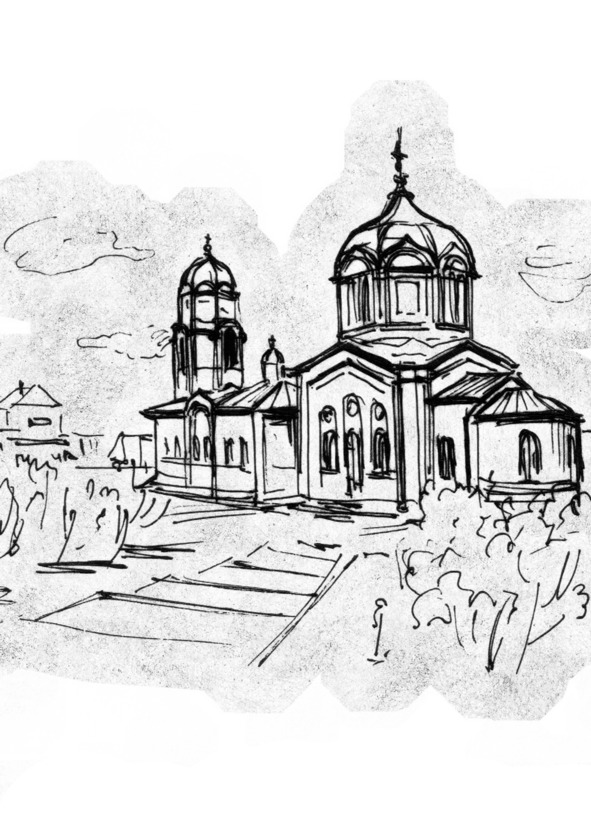

От родины не убежишь – обучившись звонарному делу, Фокина вернулась в Монастырщино. Храм Рождества Пресвятой Богородицы при музее-заповеднике «Куликово поле» ждал ее.

Мы спустились с колокольни полчаса назад и видели то, о чем нам говорят, своими глазами, но представить себе описываемую систему тросов все равно сложно.

Звон отличается не только в зависимости от рук звонящей. Нам, профанам, обстоятельно рассказывают, как и когда нужно звонить. Это целое искусство со множеством техник.

Теперь становится понятно, что мы слышали, войдя в храм. Удивительное дело – живая историческая память! Не в учебнике, не в литературе – каждый день Куликовская битва всей округе напоминает о себе руками звонарей. Смотрим на эти руки – сильные, но мягкие, как колокольный звон.

Каждый день, управившись с домашними хлопотами, к десяти часам Светлана Алексеевна идет в храм – на работу. День начинается с зажжения свечей и лампад.

Храм открыт всегда, поскольку является частью музейного комплекса, и звонари тоже считаются музейными работниками – Светлана Алексеевна показывает бейдж, такой же, как у экскурсоводов музея. Службы же проходят в воскресенье и в праздники. Народу редко бывает больше 15 человек, говорит звонарь, поскольку населенный пункт очень раскиданный, а жителей в нем немного.

Жизнь сельских жителей в Монастырщино вообще отличается размеренностью – быть может, отчасти это связано и с работой звонарей, так скрупулезно отмечающих время. Как и любое село, Монастырщино живет ручным трудом. И сами звонари, хоть и служители церкви, а время за пределами храма посвящают делам вполне мирским.