Полная версия

Хранители времени

на экспозицию стоит , льготным категориям посетителей – . Дети до 16 лет могут посетить музей Входной билет 200 рублей 150 бесплатно.

для 5 человек стоят в зависимости от экспозиции. Аудиогид обойдется в на одного человека и – на двоих. Групповые экскурсии от 500 до 1200 рублей 200 рублей 250

– Сами солдатиков пересчитывали, контролировали описания на табличках с информацией. Иногда нас привлекают к работе над сайтом. То есть выполняем какие-то сторонние обязанности, но в рамках разумного. И научных исследований очень много.

Изучение древностей Куликова поля насчитывает более полутора веков – впервые интерес к ним возник в 20-х годах XIX века, когда тульский губернатор В. Ф. Васильев по инициативе жителей выступил перед императором Александром I с ходатайством о создании памятника героям битвы. Первые заметки о городищах и курганах на месте Мамаева побоища можно обнаружить в работах тульского краеведа А. Г. Глаголева.

– говорит Егор. – На проведение исследований нужно специальное разрешение, и археологам нужно точно знать время и место раскопок, – Поэтому руки их несколько связаны. А музейная коллекция пополняется в основном за счет находок местного населения.

– поясняет Егор. – Когда после революции грабили дворянские усадьбы, уносили с собой много старинных вещей, – С тех пор они у местных и хранятся.

– говорит Егор. – Нужно объяснять населению, как работать с древностями, – К примеру, вот недавно во время реконструкции одной улицы нашли старое кладбище – древние черепки, кости. И вот вместо того, чтобы оцепить место находки и вызвать археологов на захоронение, просто пригнали трактор, набрали полный ковш земли и вывалили у музея. Вы же древностями занимаетесь, вот и разгребайте, мол!

– Понимаете, хотелось бы в доступной форме донести до людей важную информацию. Русь как цивилизация создавалась как продолжение византийской цивилизации и продолжает традицию Византии. И нам нужно перестать поклоняться Западу и начать ориентироваться на Восток, вспомнить свою историю, свои корни. И вот когда мы начнем уважать себя, нас начнут уважать другие.

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом расположен в непосредственной близости от поля битвы. Работа комплекса сильно зависит от сезона: музей расположен в чистом поле, и на земляных валах, которые окружают здание с внешней стороны, хорошо ощущаешь малейшее дуновение ветра. Поэтому работа «Куликова поля» устроена так:

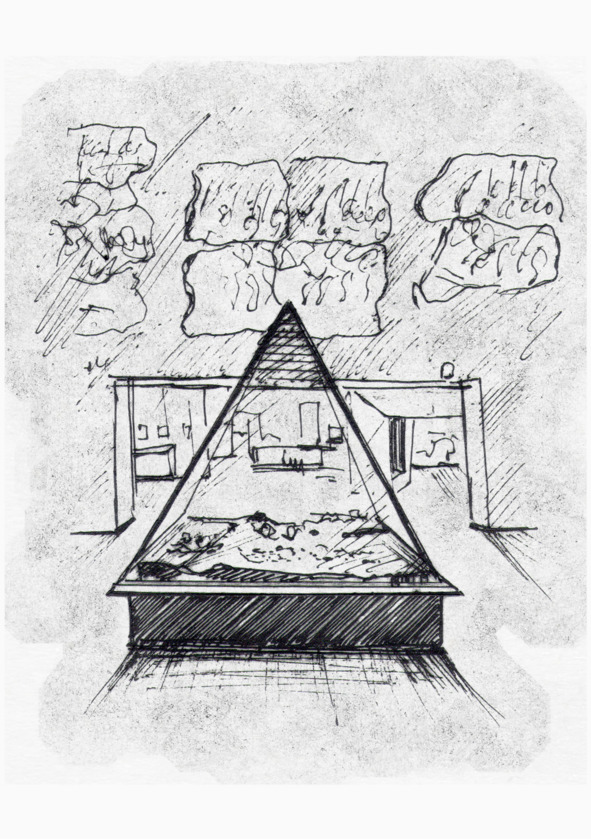

Историю Куликовской битвы музей преподносит в двух плоскостях. Сначала рассказ о сражении 1380 года идет на основе «Сказания о Мамаевом побоище». Летописную историю подкрепляют подлинные свидетельства Куликовской битвы – находки археологов, обнаруженные исследователями на поле сражения.

Затем летописная история подвергается всестороннему научному анализу, и Куликовская битва предстает перед посетителем в свете современного научного знания.

Все разделы экспозиции сконцентрированы на центральном экспонате – главном макете поля Куликовской битвы. В специальной витрине-пирамиде реконструирован ландшафт XIV века и представлена хроника событий 7 и 8 сентября – от переправы русского войска через Дон до момента жестокой схватки, в которую вот-вот вступит Засадный полк.

Тур по музею завершается осмотром масштабной диорамы сражения – на ней с помощью макетов и мультимедийного оборудования демонстрируется, как выглядел ландшафт Куликова поля в 1380 году, как выстраивались боевые порядки русских и монгольских дружин, как проходила работа по исследованию поля в советское время.

Как мы с удивлением узнаем, приемкой этого макета и его оформлением пришлось заниматься в том числе Егору и Ларисе.

Егор и Лариса объясняют: исследование поля началось только в восьмидесятые, поэтому до недавнего времени все планы сражения были лишь умозрительные. Деятельная работа сотрудников музея позволила начать археологические исследования: ученые выяснили, к примеру, точное место, где русское войско перешло реку и где именно во время сражения располагался «засадный полк» (отряд Владимира Серпуховского и воеводы Боброка, удар этого отряда по рассеянным силам Мамая и решил исход битвы). Но одних сил археологов недостаточно.

Находки бывают неожиданные. К примеру, сотрудник музея Олег Заидов обнаружил персидский кинжал XV века.

Но и здесь требуется еще очень много работы.

Планы у музея масштабные: превратить «Куликово поле» в модный, известный научный центр. Когда речь заходит о будущем, у Егора загораются глаза: он считает – музей из центра изучения исторического места превращается в средство глобального просвещения.

Куликово Поле деятельности/Энергетическое поле

В день приезда Куликово поле встречало нас красным садящимся солнцем. Наверное, во времена битвы это сочли бы дурным предзнаменованием, но мы – совершенно во власти закатного очарования: смартфоны как один наготове. Залюбовавшись, мы поздно спохватываемся: магазины давно закрыты. Снаряжаем в поход двух тимуровцев, а сами пережидаем, доедаем остатки. В ход идут чипсы и завалявшийся с автобуса бутерброд, который был покрошен в канапе. Предусмотрительно взятый «Ролтон» заваривается в чашке и заправляется плавленым сырком – настоящий походный деликатес. Все как-то сблизились и делятся последним. Оказывается, от голода может возникнуть командный дух! Над нами потом долго подшучивали: будто вместе блокаду пережили.

Наутро отправляемся «ловить человеков». Мне достался электрик: молодой парень, который подвозил нас на заселение. Мягко говоря, непривычно. Утешаюсь только фразой Марины Львовны, которая сказала, что я рождена, чтобы покорять электриков. Дескать, для научной среды я элемент привычный, а для них – «фея из цветка». До сих пор думаю: не поставить ли себе это в качестве кредо «ВКонтакте»? Бегу расспрашивать о «жертве» на ресепшен. Милая светленькая работница засмущалась и сама поговорить отказалась, но позвонила со стойки на охрану:

На том конце провода, видимо, удивленно хохотнули:

Оказалось, что мой респодент работает в другой смене.

Набираюсь смелости (а вдруг пошлют?) и отправляюсь туда. На поле внутри Поля сразу срываю куш: встречаю не просто электрика, а начальника службы эксплуатации музейного комплекса «Куликово поле». Приветливый и открытый Сергей Валентинович Астафьев с ясным взглядом голубых глаз сам чем-то похож на своего знаменитого однофамильца. От интервью поначалу скромно отказывается и отправляет к Олегу Генриховичу: он-то гораздо интереснее расскажет, все-таки профессор. За пятнадцать минут узнаю самое главное: Поле, по словам Сергея Валентиновича, – место притяжения всех сил, и люди здесь не просто живут, а болеют историей.

– Тут девушка из литературного колледжа электрика разыскивает.

– Зачем?

– Интервью взять.

– А вы пойдите на футбольное поле, там все электрики тусуются.

Судьбоносный звонок

Разговор мы продолжили уже в музее, в кабинете начальника службы эксплуатации. Сергей Валентинович рассказал, что родился в городе химиков Новомосковске, долгое время жил и работал в Туле, а затем в Москве. Когда родился младший ребенок, семья решила пожить на природе.

Сергей Валентинович – человек технического склада, с детства увлекался электроникой и был далек от сентиментальности, от романтических размышлений о духе места, о его энергетике. Возможно, так бы все и было, если бы однажды не прозвучал «судьбоносный звонок» и в жизни Астафьева не появилось Куликово поле.

– Мы надумали купить маленький домик, пожить в тишине, чтобы рядом был и лес, и источник, а самое главное – это тишина, и я нашел такое место. В городе (и в Москве, и в Туле) совершенно не так. Там везде шум, суета, а тут выходишь – и со всех сторон тебя окружает тишина, даже не тишина – тишинища. Особенно это ощущалось в первую ночь. Было ощущение, что я до этого толком и не спал, а тут проснулся – и ничего не болит.

– Поле действительно притягивает. Смотришь на него, и кажется, что ничего особенного, таких полей тысячи в России. Но это такой энергетикой обладает, что вы его не бросите никогда, а если вы начнете о нем писать, то напишите тома. Вы не поверите, как я сюда попал: я просто ехал мимо. Звонит мой знакомый: «Приедь помоги, тут по электрике проблемы». Заехал на 10 минут ровно – и вот я здесь уже четвертый год, не могу оставить все это, это обширное поле деятельности. Я забросил все, все остальные работы. Здесь я отдыхаю и душой, и телом, здесь я исцеляюсь. Когда хобби совмещается с работой, – это огромное счастье. Можно сказать, что я нашел себя, это – то, к чему я шел все время.

Из истории музея

Строительству музея предшествовала организация с нуля газо- и водоснабжения, электрификации и отопления, прокладка десятков километров коммуникаций и дорог. Комплекс разместился на территории около 40 га и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 10,6 тыс. м. 2

Выяснилось, что Сергей Валентинович был среди тех, кто создавал экспозицию музея практически с нуля. На вопрос об отношении к историческим событиям, которым посвящен музейный комплекс «Куликово поле», он отвечает так:

Проект был создан за рекордные три года. Начальник службы эксплуатации объясняет, что музей – это огромная система коммуникаций, которая должна функционировать. Только кабеля было проложено 160 км, причем сделано это было максимально бережно по отношению к природе заповедника.

Семейное дело продолжает старший сын Сергея Валентиновича, отучившийся в медицинском.

Мы удивляемся: почему не пошел работать по специальности? Где электрика и где медицина?

Оказалось, что общего здесь немало: музейный комплекс – это единый организм, где, по словам Сергея Валентиновича, «провода напоминают сосуды, кровеносную систему музея, а вентиляция и климат-контроль – легкие, благодаря которым воздух очищается и фильтруется. Они необходимы, чтобы поддерживать определенные температуру, влажность и обмен воздуха для каждого экспоната».

– Русский народ не может долго жить под гнетом. Иго терпели аж 300 лет, сколько же можно басурманам русскую землю поганить! Когда возникает такая надобность, народ всегда объединяется. Я считаю, что история не знает сослагательного наклонения. Так и должно было быть.

Мало кто знает, но комплекс из ничего был построен в кратчайшие сроки. Первый камень был заложен в 2015 году. Когда-то две пожилые женщины, любительницы старины, возродили музей, а мы продолжаем эту работу, и нам это нравится! Мы здесь все больные, больные своей работой, и хотим сделать свою деятельность такой прекрасной, чтобы оставить после себя потомкам, передать им свой опыт.

– Мы каждый кустик обходили, каждое деревцо.

Сокровищница Алладина

Когда Сергей Валентинович предложил нам провести еще одну экскурсию по музею, мы не могли и подумать, что это станет настоящим путешествием по подземному царству: там-то и спрятаны главные сокровища, скрытые от обычных посетителей в хранилище. Мы свободно заходили во все двери с надписями «Вход запрещен» даже без всяких «Сим-сим, откройся!» и видели всю эту внутреннюю кузницу, пронизанную километрами проводов.

За два часа необычной экскурсии мы смогли убедиться во всем своими глазами: за каждым экспонатом интерактивной экспозиции кроется незаметная экскурсантам, кропотливая ручная работа – целые ящики электроники. Экспозиция получилась многонациональной: витрину и интерактивные экраны делали немцы, оформлением занимались художники из Воронежа, в кастинге для видеосюжетов, где перед посетителями предстают ожившие Дмитрий Донской, Мамай, князь Литовский и другие участники битвы, принимали участие актеры со всей России. По дороге Сергей Валентинович поясняет, что если осматривать весь объем комплекса, то пришлось бы потратить целые сутки, поэтому музей приходится показывать экскурсантам частями, почти пробегом. Безопасность в таком огромном комплексе должна быть на высшем уровне.

Он проводит нас в служебное помещение с надписью «Газ, уходи!» и показывает целую анфиладу из ярко-красных баллонов с дорогостоящим пенящимся газом, который способен моментально потушить вспыхнувший пожар. Помимо этого в каждом зале находится несколько огнетушителей, а за каждым посетителем наблюдает свой монитор. В случае пожара автоматически включаются аварийные светильники, которые помогут сориентироваться при задымлении. В смысле безопасности музей представляет собой неприступную крепость. «Если нас захватят враги, мы не сдадимся», – смеется Сергей Валентинович.

Во всем комплексе работает больше 300 человек, но дела в музее все равно ведутся по-семейному. Сергей Валентинович, который в свое время участвовал в подборе персонала, признается нам:

Музей абсолютно автономен: комплекс снабжен своей котельной и электрической подстанцией, имеет свой водяной узел. В Куликовом поле производится зерно, при сборе урожая задействуются собственные тракторы и комбайны. Около 1000 гектаров земли Куликова поля ежегодно возделывается под урожай зерновых и кормовых культур.

– Здесь, как в любой семье, случается, что и повздорим, и поругаемся, а после пожалеем.

Дело всей жизни

Мечта Сергея Валентиновича – привлечь к музейному комплексу как можно больше заинтересованных посетителей, которые захотят побывать здесь снова и снова. Хотя уже сейчас многие приезжают по третьему, по четвертому разу. Ведь как не испить воды из Прощенного источника, из которого пили воины; не поклониться матушке Матроне; не пострелять из настоящего лука или арбалета, как это делали наши деды; не зайти в зеленую дубраву, где стоял засадный полк, и не перейти по мосту на другую сторону, где располагались наши войска, а можно и на лошадях проехать. В Монастырщино для этого есть своя конюшня с лошадьми.

Сергей Валентинович поделился: только в этом году 1—2 мая приехало больше тысячи человек, музейным работникам даже пришлось ограничить вход на экспозицию.

Преданные своему делу люди работают не только на сохранение, но и на улучшение и развитие комплекса. , – рассказывает Сергей Валентинович. «Каждый год здесь высаживается по 50 деревьев»

Святой источник «Прощенный колодец» – легендарный родник, который находится в 14 км от Красного холма, вниз по течению Дона, на правом его берегу у села Грибоедово. В народных преданиях о Куликовской битве «Прощенный колодец» – место, где Дмитрий Донской омывал целебной водой раны товарищей, прощался с погибшими воинами.

Первое упоминание о нем в исторических документах мы находим в экономических примечаниях к Генеральному межеванию 80-х гг. XVIII в., где появляется речка Прощенная. Ручей с таким названием и сегодня протекает рядом с колодцем.

В 1991 – 1993 гг. в память о воинах, павших за Отечество во все времена, на «Прощенном колодце» была воздвигнута Спасская часовня в виде ротонды высотой 11 м. Авторами проекта были скульптор В. М. Клыков и архитектор М. А. Панкратов. Инициаторами создания часовни стали товарищество «Куликово поле» и Международный фонд славянской письменности и культуры. 21 сентября 1995 г. в часовне установлены выполненные в белокаменном рельефе иконы Спаса Нерукотворного, Божией Матери и Сергия Радонежского работы скульптора В. М. Клыкова.

В 2000 – 2001 гг. территория вокруг часовни была благоустроена, были оборудованы открытая и закрытая купели, площадки для отдыха, благоустроен и сам родник. 15 сентября 2001 г. «Прощенный колодец» освящен святейшим патриархом Московским и всея Руси Алексием II. В 2003 г. территория «Прощенного колодца» взята под охрану музеем-заповедником «Куликово поле».

– Приезжают все от мала до велика, инвалиды, слабовидящие. Иногда даже машины негде ставить. Мы хотим, чтобы люди приезжали не только отдать дань воинам, победившим татар, но и насладиться природой Тульского края. Ведь мы часто едем куда-то за тридевять земель смотреть на их красоту, а у нас и своей достаточно.

– Куликово поле – центр притяжения всех сил. По распоряжению губернатора День России отмечается здесь, а не в Туле. Здесь же проходят и спортивные соревнования, и выступления артистов, реконструкции и театральные действа. Часто организуются праздники. На один из них музейные работницы сделали торт весом в 40 кг! (показывает руками, как заправский рыбак). Два дня пекли. Выносили его вшестером. Зимой прямо с крыши музея заливается горка, и дети, и взрослые съезжают по ней на ватрушках и ледянках.

«Слитно с природой»

Куликово поле – не просто музей, но и природный заповедник. Перечисляя его богатства, Сергей Валентинович разливается соловьем: поневоле заслушаешься.

Сергей Валентинович объясняет:

Для этого по всему периметру комплекса расставлены беседки и скамейки. На крыше музея специально высажена зеленая тропа. Стараниями работников поддерживается чистота и прозрачность воды в близлежащем источнике. Мы выходим на улицу, и Сергей Валентинович с гордостью демонстрирует нам все эти владения, и мы почти как в сказке «Кот в сапогах» восхищенно спрашиваем: «Это все ваши поля?» Заканчивая рассказ о своем любимом детище, он скромно подытоживает:. «Ничего себе случайный!» – возмущаемся мы, но наши слова уносит ветер. «Я случайный пассажир, который оставил здесь свой след»

– Когда-то здесь были старые пруды, они заросли. Мы их заново выкопали, новые плотины поставили. У нас тут помимо рыб, черепахи водятся. Люди когда-то привезли с Волги побаловаться, говорят: если хотите, выпустите. Теперь они прижились. Когда тепло, они выползают на плотину и греются на солнышке. В прошлом году сделали две лодки и пустили их. Было торжественное открытие. Когда сезон начнется, люди будут кататься по пруду. Мы хотим высадить на нем лилии и лотосы. Представляете, какая будет красотища! Люди ездят в Египет на лотосы смотреть, а у нас будут здесь. Самое прекрасное, что лотос цветет всего четыре дня и за это время отдает всю свою красоту и благоухание окружающим. Кстати, из лотосов делают настоящие духи, причем днем один запах, а ночью совсем другой. Это будет одним из шедевров нашего комплекса. Кувшинки же и лилии будут цвести постоянно и изо дня в день радовать посетителей. Также здесь планируется рыбалка, для этого мы сейчас закупаем рыбу. Хочется, чтобы люди видели не только музей, но и деревню, пристани, прокаты и кафе. На территории комплекса есть мангалы для шашлыков, есть место, где можно повесить котел и сварить уху. При этом площадки сделаны так, чтобы избежать всякую возможность пожара. Так что нравится человеку рыбалка – пожалуйста, нравится кататься на лодке, на велосипедах – пожалуйста, есть желание прокатиться на скутерах, на мотоциклах – пожалуйста. У нас все есть: электрические самокаты, прогулки на лошадях, пони и бараны: можно погладить. У нас лисы есть, зайцы, у нас цапли есть, у нас все есть. Аист даже недавно прилетел. В скворечниках живут ласточки.

– Мы стараемся, чтобы вам, следующему поколению, было интересно сюда еще раз вернуться. Хочется, чтобы было еще больше всего, развивать музей в разных направлениях. Одна из главных идей музейного комплекса в том, чтобы люди могли почувствовать себя слитно с природой, насладиться ее звуками.

Хозяйка Куликова поля

Авторы: Лебеденко Сергей,Пономарева АнастасияЭтнографическая деревня «Моховое»

Посетители Музейного комплекса могут остановиться в Этнографической деревне «Моховое». На берегу пруда расположены пять уютных гостевых домов, в каждом из которых есть кухня, укомплектованная бытовой техникой и всей необходимой посудой, а также несколько семейных и индивидуальных спальных комнат.

Стоимость номеров: от 7 тыс. руб. до 13 тыс. руб. за аренду коттеджа полностью (в высокий сезон 8.500 руб. 15.500 руб. соответственно.), от 1.800 до 4.500 за отдельную комнату (2.300 руб. – 5.000 руб. в высокий сезон).

В распоряжении гостей: бесплатная парковка, конференц-зал, услуги кафе Центра приема посетителей, зоны отдыха и оборудование для барбекю, детский городок, спортивные площадки и спортинвентаря, экскурсии по музеям и памятным местам.

Со Светланой Федотовой, заведующей этнографической деревней «Моховое», мы познакомились почти случайно. Мы разыскивали простых работяг, которых с Куликовым полем связывали бы исключительно деловые отношения: электрика или газонокосильщика. Дело шло к обеду, простые работяги разбрелись на перерыв, и мы решили навести справки в администрации этнографической деревни – именно там проживала наша экспедиция. В холле мы обнаружили Светлану Вячеславовну – она была с короткой стрижкой, в строгом, но со вкусом подобранном костюме. Мы застали ее как раз в тот момент, когда она отдавала одному из сотрудников деревни распоряжения по поводу ухода за полем, – и поняли, что просто не можем упустить свой шанс пообщаться с этим человеком. И не ошиблись.

Светлана Вячеславовна работает на Куликовом поле в общей сложности девятнадцать лет. Сперва ее пригласили сюда в качестве инженера-технолога, а позже – уже в качестве экскурсовода.

Со слов Светланы Вячеславовны, выходит, что именно Вронский – главный «визионер» Куликова поля. Его видению будущего музея доверяют все сотрудники. В шутку Светлана Вячеславовна называет его «реинкарнацией Дмитрия Донского». В такой привязанности нет ничего удивительного – именно Вронский вместе с директором музея Владимиром Гриценко стали в девяностые инициаторами создания комплекса и научного центра и взялись активно привлекать специалистов на тогда еще слабо изученное пространство поля.

Теперь в музее работают и свекровь Светланы Вячеславовны, и ее соседки, а начиналось с малого: в 1990-е мемориальный комплекс действовал при храме на Красном холме – место поклонения совпадало с местом размещения культурного центра. Первым делом Вронский и его коллеги решили создать гостиничный комплекс – этнографическую деревню «Моховое», чтобы гости «Куликова поля» могли переночевать. В то же время музей перенесли в здание школы в деревне Монастырщино – согласно преданию, именно там были похоронены павшие в битве русские воины. Там же была построена гостиница для сотрудников музея, чтобы в холодное время года они могли собираться и обсуждать открытия и научные публикации.

Мы интересуемся, как местные жители реагировали на процесс создания музея, ведь помимо, собственно, строительства комплекса администрация проводит масштабные ландшафтные работы, в которых приняла участие и Светлана Вячеславовна. К примеру, для воссоздания исторического ландшафта во многих пахотных местах поля был высажен ковыль.

Выясняется, что музей не только играет роль культурного центра, но и выполняет функцию центра делового: здесь проходят встречи топ-менеджмента тульских предприятий, мероприятия с участием руководства области. Жизнь региона стекается на Куликово поле.

Сам собой возник вопрос: а не страшно ли бывает работать на месте сакральном, погребальном, где погибли тысячи человек? На это Светлана Вячеславовна отвечает с улыбкой:

С мертвыми у Светланы Вячеславовны особые отношения: ушедшим коллегам она посвящает песни, стихи. Сама она рассчитывает поучаствовать в новых проектах и вернуться к работе экскурсоводом:

Из недавних особенно сильных впечатлений Светлана Вячеславовна вспоминает выставку реликвий Троице-Сергиевой лавры, организованную совместно с лаврой. Паломники съезжались именно в музей, чтобы поклониться мощам, говорит Светлана Вячеславовна, после чего добавляет:

– объясняет Светлана Вячеславовна. – Олег Генрихович Вронский (руководитель музейного комплекса «Куликово поле») нашел возможность всех сотрудников обучать в академии культуры в Туле, – Мы регулярно проходим курсы повышения квалификации, в конференциях участвуем. Олег Генрихович заинтересован в том, чтобы каждый сотрудник знал, на какой земле работает.

родился 12 октября 1350 года, а великим князем московским стал уже в 1359 году после смерти отца – Ивана Ивановича Красного. Наставником и воспитателем десятилетнего князя был назначен митрополит Алексий. Кроме того, близкие отношения сложились у Дмитрия Ивановича с настоятелем Троицкого монастыря Сергием Радонежским – именно он благословил войска на Куликовскую битву, что сыграло немаловажную роль в победе. Дмитрий Донской