полная версия

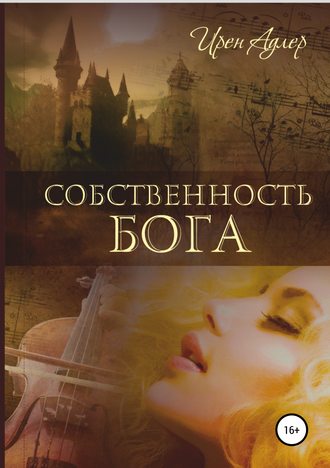

полная версияСобственность бога

– Увы, – подтвердил я, давясь от хохота.

А Жанет безжалостно продолжала интермедию. Голос ее то старчески скрипел, то заговощицки стелился, брови ползли то вверх, то вниз, щеки раздувались. Она то взмахивала руками, то упирала их в боки; скуксившись по-королевски и даже пожелтев лицом, она меланхолично шептала: «Скучно, сударь, скучно. Давайте поскучаем вместе». Единственная, кого она не упомянула, была ее сестра, герцогиня Ангулемская. Совершенно не сговариваясь, на эти несколько коротких часов мы притворились, что ее нет. Наше крошечное игровое поле обособилось от всех глаз и ушей вселенной. Будто пустились в плавание на невидимой лодке поперек всех стремнин и течений, потеряв из виду наши берега. Островное государство без прошлого и будущего. Только здесь и сейчас. И только мы, существующие в настоящем, изгнавшие воспоминания и надежды.

Наконец Жанет исчерпала запас подслушанных фраз и забавных жестов. Она устала, а лицо стало заботливо-серьезным. Она смотрела на меня. С моих губ сорвался странный, неуместный вопрос:

– Почему вы делаете это?

– Что именно?

– Вот это… все это.

Жанет смотрела на меня с видом добродушного, терпеливого учителя, которому не слишком сообразительный ученик должен дать правильный ответ. Тем более что ответ этот лежит на поверхности.

– Потому что ты прекрасен, когда смеешься. И мне нравится на тебя смотреть.

И снова эта мучительная неловкость. Нет, это неправда, она не может любить меня! Недостоин. Но Жанет не позволила мне предаваться самоотрицанию. Она страстно и горячо дохнула мне в ухо:

– Вы кое-что должны мне, сударь… Вы у меня в долгу, и я желаю этот долг получить.

– Я совершенно к вашим услугам.

– Ах, вы, мужчины, всегда так скоры на обещания и так непостоянны.

Она вновь шутила и поддразнивала. Так было легче, это напоминало игру, детский поединок. Я желал укрыться за этой мерцающей шелухой и слушать шутовские бубенчики вместо гудящих колоколов.

– Тогда испытайте меня. Позвольте мне служить вам.

– Только не здесь! – Жанет предостерегающе подняла палец. – Довольно с меня синяков и треснувших ребер. Моя нежная плоть требует достойного обращения.

Тут я заколебался, как тогда с Марией. Я не хотел, чтобы Жанет касалась моей оскверненной постели. В ней совершалось нечто грязное, темное, превосходящее сам грех. Самая дешевая уличная девка должна была бы плюнуть в негодовании, предложи я ей разделить со мной это ложе. Там я проводил долгие ночи в отчаянных, безрадостных думах, мучился от приступов гемикрании, терзался виной; под этим разрисованным потолком я предвкушал и лелеял убийство; во тьме, нависающей как свод, прятал свой стыд. Когда я переступил порог спальни, я внезапно ощутил дуновение холода, будто распахнулась дверь, ведущая в подземелье. За ней сырость и страх. Но Жанет решительно шагнула вперед. Она прихватила пятирукий канделябр и водрузила его у изголовья. Похоже, она догадалась, что происходит. Она видела меня здесь жалким, страдающим от головной боли, я был похож на ту брошенную в угол марионетку. Не слишком бодрящее воспоминание для мужчины, в чью спальню входит женщина. Почти позорное разоблачение. Но Жанет раздумывала недолго. Чего же ты ждешь? – говорили ее насмешливые глаза. Кровать как кровать, вполне пригодная. Если плаху перевернуть кровавой стороной вниз, она превратится в безобидный чурбан. Это всего лишь предмет, а качество и воля приходят к предметам от людей. Это я наделил все эти предметы памятью, я сделал из них хранилище горечи. А на деле все эти предметы невинны. Жанет легко обратила их в свою веру. Демоны ее не пугали. Тень сестры, обернувшись смехотворным пугалом, скрыла голову под кружевным чулком.

Ее босая ножка выглядывала из-под вороха юбок. Она пошевелила пальчиками и оттопырила мизинец. Я все еще пребывал под властью темных чар, но заклятье уже слабело. Я не мог оторвать свой взгляд от ее тонкой щиколотки, а Жанет, с мастерством охотника, расставляющего силки, в изящном повороте сверкнула икрами. Она как бы устраивалась поудобней, сползая по изголовью вниз. Вот-вот должны были обнажиться ее колени. У меня в горле пересохло. Она меня не совращала, она давала мне силы преодолеть страх, манила за собой из темной обители безысходности. Она подписывала вольную моим чувствам, моим желаниям и безумствам, выводила ее огромными огненными письменами, разрушала каменную кладку отчаяния волшебным молотом, который уже колотил мне в виски. Наконец она призывно протянула руку. И я решился. Но действовал уже расчетливей и разумней. Желал испить каждую минуту мелкими, затяжными глотками. Чтобы она, эта минута, обратилась в вечность, искрилась и дробилась, сыпалась, как звезды в августовскую ночь, звенела, как полуденный жар. Я желал остановить время и прожить отпущенные часы, замедлившись и раскинувшись от начала и до конца времен. Заполниться, погрузиться в каждую минуту и встречать, как событие, каждый вздох и каждый взмах ресниц. Я желал бы стать вечным, покорным пленником этих минут и самой обладательницы времени. Пусть бы она владела мной вечно! Я впустил бы ее в самые мысли и соединился с ней, слился, как музыкант сливается с музыкой. Тот же взлет, тот же трепет, тот же отзыв тела и тихий стон. Она позволила мне распутать шнурки корсета и сорвать обманчивую завесу кружев. Позволила собой любоваться, без жеманства, без ложной стыдливости, без нарочитой блудливой дерзости, а с благородным спокойствием. Вдохновение и воля Господа. Боясь ее смутить, я сделал было попытку задуть свечи, но Жанет меня остановила. Она пребывала в полном согласии со своим желанием и своей природой и не находила ничего предосудительного в любопытстве мужчины. А я хотел смотреть. Следовать за плавной линией плеча, до перекрестка, где одна тропинка уходила вниз до локтя, а другая взбиралась по белому холму до розового соска. Затем мой взгляд скатывался в неглубокую ложбинку, чтобы взлететь на другой холмик с тем же затвердевшим наконечником и продолжить путешествие по другой руке, расслабленной и брошенной ладонью вверх. Ее полусогнутые пальцы оказывались в соблазнительной близости от другой линии, уходящей от шелковистого бедра к колену, а оттуда снова вверх, к животу. Жанет держала колено полусогнутым, и дальше я уже скатился по внутренней поверхности бедра, туда, где линии сходились и смыкались.

«Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями» (Песнь Песней, 7:2:3).

Тени ревниво двигались и касались ее. Я сам, жаждущий занять их место, потянул было сорочку за рукав, но вдруг осекся. Как же мое плечо? Она увидит! Я чуть было не бросился прочь. Но Жанет, заметив неловкость, приподнялась и быстро сказала:

– Я знаю.

Ладонь ее накрыла то место, где под батистом пряталось клеймо.

– Не стыдись. Это не твоя вина и не твой позор. Это вина тех, кто тебя изувечил.

Но она опоздала. Я вспомнил и разрушил волшебство. Сквозь рухнувшие стены ко мне немедленно ринулись демоны. Они полезли из всех щелей, как потревоженные пауки, простирая к добыче липкие лапы. «Ты наш!» – шелестели они. Их голоса перемежались глухим стуком и стонами, скрипом деревянного блока и звоном цепей. «Ты тот, кто ты есть. Проклятый, меченый, прелюбодей и убийца. Ты червь, жалкий и грязный, живущий из милости, прозябающий в позоре. Ты рожден во грехе и сам его носитель. Ничтожный, недостойный раб. Как смеешь ты отрывать глаза свои от земли и обращать их к небу? Как смеешь ты надеждой своей тревожить звезды? Опусти глаза свои в подобающем смирении, стань на колени и молитвой раскаяния искупи вину свою». И я готов был это сделать. Даже отступил на шаг, и колени стали слабеть. Как же я посмел? Я, грошовая принадлежность, кухонная утварь с монограммой владельца, решился мечтать о счастье? Как допустил этот упоительный соблазн в свое сердце? Мне нет прощения. Я заслуживаю самой жестокой кары, кровавых рубцов и содранной кожи. И глаз лишиться за то, что все еще смотрю на нее. И разума за недозволенные мысли. Самой жизни!

Я, видимо, так переменился в лице, что Жанет встревожилась. Она быстро приподнялась и ловко, как кошка, ухватила меня за рукав.

– Что с тобой? Что? – торопливо спрашивала она, заглядывая мне в лицо. – Чего ты боишься?

Она оглядывалась вокруг, как будто искала тех самых корчащихся, кривляющихся демонов. Шикнуть на них и резким словом загнать обратно в темную нору.

– О чем ты подумал? Ты вспомнил? Я знаю, что вспомнил. Оглянулся назад, и тебе стало страшно. Не смотри туда, не надо. Ты достоин того, чтобы смотреть прямо на меня, тебе нечего стыдиться и не в чем передо мной оправдываться.

– Я… я безродный, и я – вещь… На мне это тавро, будто я скот на ярмарке. Как я могу… как смею… Вы не должны были сюда приходить, к такому как я. Я хуже каторжника, хуже последнего вора. Меня, как животное, держат в этом загоне. Я отличаюсь только тем, что наделен речью, и внешне схож с человеком. Хозяйку это забавляет. А в действительности я…

– …весьма привлекательный молодой мужчина, – с улыбкой договорила Жанет. – И как женщина я могу это подтвердить. А все прочее, что ты только что к этому титулу добавил, – не более чем плод твоего воображения. Какой причудливый вздор! Ты живой, теплый, желанный. Поверь мне, я не питаю никаких иллюзий по поводу твоего происхождения и твоего положения здесь, в этом замке. Я пришла сюда осознанно, не к тому, что ты обозначил словами, а к тому, что имеет столь прекрасное телесное воплощение. Я пришла к очаровательному молодому человеку из плоти и крови. И, кроме этого молодого человека, я здесь больше никого не вижу. Я подразумеваю всех тех, кого ты только что перечислил. Их на самом деле нет, но я вижу тебя. Я могу тебя коснуться, могу поцеловать. А все прочее – только выдумка. Есть только то, что реально, что соответствует замыслу Бога, а людские домыслы, законы, догмы – все это плод тщеславия. Люди слишком увлекаются, давая всему имена. Даже заменили этими именами сами предметы. Не дай им себя обмануть. Смотри на меня. Смотри. Кто перед тобой?

– Жанет д‘Анжу.

Она покачала головой.

– Нет, забудь про имя. Забудь все. Не вспоминай о моем отце и о крови, текущей в моих жилах. Господь создал тебя несколько минут назад и не дал тебе ни слов, ни воспоминаний. Кого ты видишь?

– Женщину.

Жанет радостно кивнула.

– Именно! Ты видишь женщину. Забудь, вычеркни имя, заставь свой разум молчать и смотри только на меня. На ту, которая перед тобой. Безымянную. Есть только я. Мои глаза, моя кожа, моя грудь, мое лоно. У всего этого нет имени. Имя – это дар людей, их знак. Люди привыкли все делить и называть, их разум полон противоречий и потому слишком слаб, чтобы постичь величие замысла. А замысел Господа нашего велик и неделим, он возвышается над их суетностью. Этот замысел и есть то, что на самом деле существует, то, что на самом деле высится по другую сторону людского тщеславия. Этот замысел не изменить, не нарушить его пропорций и качеств, как его ни называй. Я прежде всего женщина, под этими многослойными, шуршащими одеждами из имен и предрассудков. А ты за всеми своими страхами, именами, которые сам себе выбрал, прежде всего мужчина. Смотри, смотри на меня. Что ты видишь? Не поддавайся своим страхам, не слушай разум, забудь все, что он тебе нашептывает, следуй за своими чувствами.

Тени скользили по ней, подобно призрачным одеждам. В пламени свечей ее тело распалось на золотистые пятна, свидетельства ее солнечного могущества. Тени играли, двигались, дразнили меня.

– Единственное, что на самом деле важно, – это твой выбор. Все остальное не играет роли, все прах, невесомый пепел. Для меня есть ты, тот, кого я вижу перед собой, тот, кого желаю. И все сказанное до меня, озвученное, взвешенное другими, не существует, это вода, ушедшая в песок, истаявшее пламя. Я сделала свой выбор в полном сознании, не оглядываясь на словесную шелуху, на обрывки пустых, ничего не значащих фраз, этих ущербных детей тщеславия. Я выбираю то, что существует, настоящее, осознанное и познаваемое, а не пустое и выцветшее. А теперь выбор должен сделать ты. Выбирай. Я или тайные происки твоего ума, страх моей сестры и ее неоправданная жестокость. Что существует на самом деле?

Я сделал к ней шаг, и Жанет обняла меня обеими руками, прижалась щекой к моей груди. Да, она и есть настоящая. Я чувствую ее, ее волнующее тело и безумно ее желаю.

– В первый день творения, когда Бог создал рай, еще не было слов. Ум еще не отяготил себя их множеством. Самолюбие и гордыня еще не проснулись, не сотворили себя ярких одежд и не оглушили нас своими песнями. Люди были свободными, в святом божественном неведении. Мужчина и женщина. Закрой глаза и вернись в ту первозданную тишину, на дикий остров желаний. Иди за своими чувствами, доверься им. Оставь слова. Они ничего не значат. Чувствуешь, как я касаюсь тебя, как скользит моя рука, как настойчива и беспринципна моя ладонь? Прими эту нежность, позволь ей завладеть тобой, пусть она разрастается и заполнит тебя всего. Пусть изгонит твои страхи. Слушай самого себя, свое сердца, свое тело. Только ты здесь важен, только ты решаешь.

Я обратил свой взгляд на страх, и мрак стал рассеиваться, стал уползать, как стелющийся дым. Я следовал подобно охотнику по следу зверя, подобно кладоискателю по золотоносной жиле. Вот еще один ослепительный знак, указатель… Ее прикосновение, ее дыхание… То, что есть сейчас, именно то, что я испытываю, познаю, от чего кровь закипает в жилах, и нервы звенят как струны, есть настоящее. Полнота и сгущение жизни. Жанет касалась меня: то осторожно, почти жалеючи, то властно и дерзко, как распаленная нимфа. Она уводила меня все дальше, а я бессилен был возражать. Я жаждал этого плена, хотел вечной неволи. Чтобы чувствовать ее, прильнувшую ко мне, пылающую, нетерпеливую; чтобы это длилось до самой последней минуты, до самой последней из смертей. Но затем меня настигла одна из них, самая милосердная, я помню только шепот Жанет, ее вздох, коснувшийся моих век, и растаявшее имя.

– Геро…

Я уснул, а она исчезла.

Главв 20

Когда он смотрит на них своими синими глазами, он весь там, в этом взгляде, весь целиком, весь внимание и слух, и тогда они, каждый из них, пусть самый ничтожный, чувствует себя возведенным в должность, замеченным. Потому что он их видит, он допускает их значимость и важность. Их всех, конюха и прачки, лакея и горничной. Своим взглядом, словом, жестом, своим присутствием он возводит их ценность едва ли не до монаршей. А что еще нужно тем, кто рожден в нищете и ничтожестве?

* * *Я вновь слышу шорох и стук. Знаю, что обманываю себя, но порыв так стремителен, что мне себя не удержать. Угнаться за ускользающей мечтой, ухватить ее. Детская наивность. Вскакиваю и в чем мать родила бегу к двери. Знаю, что ее там нет. Знаю! И все же обманываю себя. Несколько шагов в ожидании чуда. В гостиной хозяйничает Жюльмет. Когда я распахиваю дверь, она сгребает подсохшие ветки остролиста. Оборачивается и видит меня. А я, сраженный разочарованием, не сразу вспоминаю о скудости своего наряда. Мне требуется время, чтобы с холодной рассудочностью оценить случившееся. Ее здесь нет. Это всего лишь горничная.

У Жюльмет багровеет лицо, потом шея. Она шумно выдыхает и даже подхихикивает. Я, к счастью, понимаю, в чем дело. И быстро ретируюсь.

– Ради всего святого, Жюльмет, простите меня. Я не думал, что вы там… Не подумайте, что я…

– Да будет вам извиняться, сударь. Будто я вас голенького не видела! Видела, и еще разок бы взглянула. – Она хихикает. – Да на кого ж еще смотреть, коли не на вас? На вас только и смотреть. Перед смертью будет в чем отцу святому покаяться. Душу потешить. Мне, щербатой, это как награда. Воспоминаний у меня мало, вот одно из них будет. Вас узрела в полном, так сказать, откровении. Тогда и умирать не страшно.

– Жюльмет, лесть – искусство, которое весьма ценят при дворе, – отвечаю я, натягивая штаны и рубашку. – Но мне вы ими не доставите никакого удовольствия, я не особа королевской крови. Да и выгоды от меня никакой.

– Бросьте, сударь, я вам не дама какая, чтоб за выгодой гнаться. Что вижу, то и говорю. А лесть, это вы правильно заметили, она для короля. При короле правды не скажешь. Потому врать приходится. Не особо видный он мужчина. Сморчок, говорят.

– Жюльмет!.. Он король и помазанник Божий.

Я предостерегающе качаю головой. Но она только пренебрежительно отмахивается.

– И что с того? Все равно сморчок. Вот мать мне рассказывала, когда добрый наш король Генрих помер, царство ему небесное, а убийцам геенна огненная, сына его провозгласили наследником, а мать-итальянку – регентшей, вот тогда народ будущего короля в первый раз и увидал. Его держал за руку кардинал де Бутвиль. Ох и некрасивый же был ребенок. Губами все шлепал. Сначала думали, конфета у него во рту, от щеки к щеке перекатывает, ан нет – язык. Такой большой, что во рту не помещается. Мать своими глазами видела. Когда его из Собора-то вывели, она почти на ступенях стояла, за самой стражей, вот и разглядела наследника. Бледный, большеротый. Он потому и женщин не жалует. Знает, что они с ним только из жалости али из корысти. В детстве, говорят, большой интерес проявлял, под юбки к фрейлинам заглядывал. Думали, в отца пойдет, бастардов плодить. А у него, видать, только язык и вырос.

– Жюльмет!

– А что я такого сказала? Это я к тому, сударь, что вам стыдится нечего. На вас с какой стороны ни глянь – в одежде али без, – все глаз радует.

– Да что же это за разговоры такие! Принесите-ка мне лучше поесть. И теплой воды. А Любену передайте, что я хочу спуститься в парк. За ночь выпал снег и все дорожки замело. Самое время пройтись.

Жюльмет замечает мой подавленный смех и удаляется с гордо поднятой головой. Я уже не сдерживаюсь и смеюсь ей вслед. Сегодня каждая мелочь служит причиной для веселья. Даже брошенные куклы не вызывают уныния. Они всего лишь прилегли и наслаждаются кратковременным отдыхом. Впереди бесконечная череда действий. Представление не заканчивается, есть только отсрочка. Замедляя ход, колесо тормозит. Оно подскакивает на выпирающем камне или слетает с оси. Есть время отдышаться. Я тоже получил отсрочку. Мне дали увольнительную, спустили с цепи, как дворового пса. И я, ошалевший от сладости воздуха, от белизны выпавшего снега, несусь куда-то с радостным лаем. Не оглядываюсь даже на дымящуюся в миске кость. Мне бы лапы размять, вдохнуть полной грудью. Бежать, не оглядываясь на цепь, не ждать рывка, который бросит меня назад. Я знаю, что свобода продлится недолго. Скоро хозяин снова защелкнет цепь, и при очередном прыжке мои лапы выскользнут из-под меня, и я с хрипом повалюсь на бок. Но это потом, а сейчас я свободен. И счастлив. Да, да, счастлив. Так неосторожно, с уликами. Мое лицо с удивлением разглядывала Жюльмет. А Любен принял меня за сумасшедшего. Как тут не принять? Он меня таким, хмельным и невесомым, никогда не видел. Я и сам подрастерял воспоминания, осветленные счастьем. Тут необходим навык, особый ритм сердца и такт для дыхания, иначе нарушается привычная телесная согласованность. Душа, подобно опытному кукловоду, должна ловко орудовать вагой, иначе ее марионетка запутается в собственных нитях и задохнется. А я был близок к этому. Что-то говорил невпопад, совершал тысячу ненужных движений, хватал и переставлял. Искал занятие и бросал. Я хотел только одного – остаться наедине со своим счастьем. Вдыхать его и прислушиваться. Глупо и без причины улыбаться. Пожалуй, нечто подобное я испытывал, когда родилась Мария и я отправился на правый берег к родителям Мадлен. Та же неисчерпаемая сокровищница под рукой. Брать горстями и швырять, одаривать всех, кто попадется, обращать в царей и героев. Вероятно, я пожелал облагодетельствовать Любена, а он меня не понял и с опаской осведомился, хорошо ли я себя чувствую. Вспомнил, как однажды я стянул у Оливье склянку с опием.

Я ее вовсе не стянул. Оливье позабыл ее сам, после того как смешал для меня снотворное, а я только сделал вид, что не заметил его рассеянности и толкнул пузырек в тень. Пару дней спустя я добавил несколько капель содержимого в вино. И все последующие часы был вполне счастлив. Правда, мало понимал, что мне говорили, и сам еле ворочал языком. Мысли были как пузыри – всплывали и лопались, вызывая приступ неудержимого смеха. Даже белое от ярости лицо герцогини показалось мне забавным. Рот у нее превратился в щель, а лицевые кости вспучились и раздались, обратив великосветскую красавицу в карнавальную маску. Я хохотал, указывая на это превращение пальцем. Оливье за этот недосмотр здорово досталось, и он возненавидел меня, как ненавидит больной свой неподдающийся лечению фурункул. Возмездие не заставило себя долго ждать, нечто схожее с похмельем, тошнота и головная боль. Я оплатил страданием краткий миг ложного удовольствия.

А что же владеет мной сейчас? Является ли удовольствие истинным или ложным? То ли это удовольствие, что восполняет собой ущерб, как глоток воды, изгоняющий жажду, или это удовольствие, что имеет сходство с божественным бесстрастием, с безмолвным созерцанием красоты? Платон, пожалуй, был бы смущен. Здесь налицо и то и другое. А я где-то посередине. Я был голоден – и насытился. Я испытывал жажду – и сделал глоток. Я блажен, как те плачущие, что утешились. Значит ли это, что я не более чем пьяница, приложившийся к бутылке после долгого воздержания, или распутник, нарушивший безудержным мотовством великий пост. Я всего лишь удовлетворил потребности изнывающего тела и очень скоро поплачусь за это, ибо ложное удовольствие подобно несговорчивому ростовщику, который взымает двойной процент. Но я узнал и покой божественного созерцания, то, что пребывает за пределами страждущего тела, эфемерное и призрачное, питающее душу. Мое тело, насытившись, поделилось и с душой. Узреть сплетение магических всполохов, вдохнуть аромат райского сада. И там с меня не потребовали плату, это был дар. Я подобрал его и укрываю теперь, как цветок, у самого сердца. Это волшебный уголек, с которым ночь становится близнецом зари, философский камень, дарующий бессмертие. Платон предрекал подобное насыщение и спокойствие только на смертном одре. Вкусив блаженство, я сделался равным богу, а следовательно, обречен на смерть.

Глава 21

Она раздумывала над покупкой особняка в предместье Сен-Жермен, особняка с куском земли, садом и даже виноградником. Почти поместье. Ее управляющий уже подыскал несколько домов, которые соответствовали ее пожеланиям, – тихих, уединенных, добротных, со сводчатым залом под библиотеку, множеством каминов и просторной кухней. Она распорядилась, чтобы в этих домах были комнаты с большими окнами, выходящими на юг, комнаты достаточно светлые, чтобы послужить в качестве детской. Вслух она этого не произнесла. Да и мысленно это было нелегко. Комната для маленькой девочки, для маленькой соперницы. Вот какую метаморфозу претерпел ее демон. Она собиралась подарить ему дом и позволить самому воспитывать дочь. В светлого духа демон не обратился, ибо о настоящей свободе для пленника речи не шло. Геро был и останется ее собственностью, ее трофеем. Она всего лишь идет на более выгодные для нее уступки, некоторые необходимые вложения в предприятие, чтобы получить дополнительные дивиденды. Неволя убивает его, медленно, но неотвратимо. Пусть даже в последние несколько недель после посещения того странного лекаря Геро и чувствовал себя лучше. Это временное улучшение. Так бывает при некоторых болезнях, когда недуг внезапно дарит ложную надежду, прежде чем нанести последний удар. Экзотический цветок нуждается в тщательном уходе. Если для цветения ему требуется особая чистая почва и родниковая вода, то цветок следует пересадить. Пусть растет под открытым небом, под присмотром садовника. Она согласна на то, чтобы Геро жил в одном доме с дочерью. Пусть возится с ней, если ему это так уж необходимо. Пусть даже посвятит себя тем наукам, которые оказались в пренебрежении. Он же изучал медицину в одном из коллежей Сорбонны. Пусть продолжает, если сама мысль о праздности ему невыносима. Или же пусть изберет себе другой предмет, другую дисциплину. Пусть изучает греческий и читает в подлиннике Аристотеля. Какая разница! Этот дом создаст иллюзию благополучия. Он не будет узником. Та прислуга, которую выберет Анастази, будет вести себя пристойно и ненавязчиво. Его будут охранять так, чтобы тяготы постоянного надзора свелись к легкой заботе. Ему не в чем будет упрекнуть свою благодетельницу. И свидания вымаливать не придется. Пусть будет так. Так, как он хочет.

* * *Меня беспокоит ее отсутствие. Ее нет уже больше двух недель. Рождественские торжества давно закончились, а герцогиня все еще в Париже. Почему она не едет? Не шлет писем? Не оставляет распоряжений? Она прежде никогда не отсутствовала так долго. А если интриги и жалобы королевы-матери держали ее в столице, герцогиня непременно отправляла гонцов с короткими письмами и даже кое-какие лакомства. Случалось, что меня на пару дней привозили в Париж, и я жил в том самом Аласонском дворце на улице Сент-Оноре, куда более трех лет назад явился с расписками и счетами. Почему она молчит на это раз? Не означает ли ее молчание некую подспудную угрозу, затишье перед бурей? Я боюсь ее молчания. Мне легче перенести угрозы и домогательства, чем это деланное равнодушие. Молчание означает план и месть. Она никогда не спешит, если речь заходит о возмездии. Она выжидает.