Полная версия

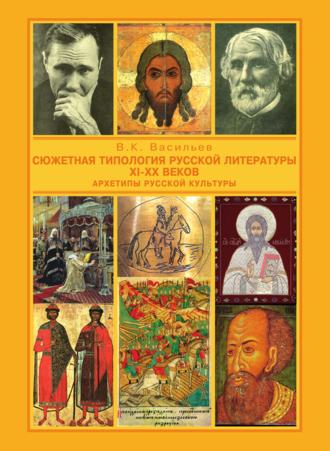

Сюжетная типология русской литературы XI-XX веков (Архетипы русской культуры). От Средневековья к Новому времени

23

См.: Там же. С. 429–431.

24

Кадлубовский А. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Варшава, 1902. С. VII.

25

Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера… С. 11.

26

См. ст.: Дмитриев Л. А. Жанр севернорусских житий // ТОДРЛ. Л., 1972. Т. 27. С. 181–202; Дмитриев Л. А. Литературные судьбы жанра древнерусских житий: (Церковно-служебный канон и сюжетное повествование) // Славянские литературы (VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г.) М., 1973. С. 400–418.

27

См.: Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 72–153.

28

См.: Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 159–183.

29

Творогов О. В. О «Своде древнерусских житий». С. 3.

30

См.: Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. (Колоссальный, но, как отмечает О. В. Творогов, «в ряде случаев <…> бесполезный для современного исследователя», труд Н. П. Барсукова был в свое время создан как перечень житий с указанием известных списков. (См.: Творогов О. В. О «Своде древнерусских житий». С. 4, 5.))

31

Творогов О. В. О «Своде древнерусских житий». С. 5.

32

Там же. С. 7.

33

Там же. С. 56.

34

Кусков В. В. Жанры и стили древнерусской литературы ХI – первой половины ХIII в. : авто-реф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1980. С. 3.

35

См.: Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: исследования, публикации, полемика. С. 59–101.

36

См.: Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 431–500.

37

См.: Руди Т. Р. Праведные жены Древней Руси (к вопросу о типологии святости) // Рус. лит. 2001. № 3. С. 84–92; Руди Т. Р. Средневековая агиографическая топика (принцип imitatio и проблемы типологии) // Литература, культура и фольклор славянских народов. ХIII Международный съезд славистов (Любляна, август 2003 г.) : доклады русской делегации. М., 2002. С. 40–55; Руди Т. Р. «Imitatio angeli» (проблемы типологии агиографической топики) // Рус. лит. 2003. № 2. С. 48–59; Руди Т. Р. «Яко столп непоколебим» (об одном агиографическом топосе) // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 55. С. 211–227; Руди Т. Р. Об одном мотиве житий преподобных («вселение в пустыню») // От Средневековья к Новому времени : сб. ст. в честь О. А. Белобровой. М., 2005. С. 15–36. См. также: Руди Т. Р. О топике житий юродивых // ТОДРЛ. СПб., 2007. Т. 58. С. 443–484.

38

См.: Панченко О. В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 491–534.

39

Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных. С. 432.

40

Рогожникова Т. П. Жития «Макарьевского цикла»: Жанр – стиль – язык. СПб., 2003. С. 72.

41

Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969. С. 27.

42

Цит. по кн.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах // Типологические исследования по фольклору : сб. статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895–1970). М., 1975. С. 46.

43

«Метод Проппа» часто называют «морфологическим», однако напомним, что ученый отказался от данного термина. Причина в том, что термин «морфология» («учение о формах») оказался не верен по существу. В. Я. Проппом описана не форма волшебной сказки, а ее строение, т. е. структура. Именно задачу изучения строения волшебной сказки ставит ученый в монографии. Он использует в работе и термин «структура». Заканчивая свой труд, автор констатирует: «До сих пор мы рассматривали сказку исключительно с точки зрения ее структуры» (в цитатах курсивом выделено нами. – В.В.) (Морфология сказки. С. 103). В статье 1966 года В. Я. Пропп писал: «…Термин “морфология”, которым я когда-то так дорожил и который я заимствовал у Гёте, вкладывая в него не только научный, но и какой-то философский и даже поэтический смысл, выбран был не совсем удачно. Если быть совершенно точным, то надо было говорить не “морфология”, а взять понятие гораздо более узкое и сказать “композиция”, и так и назвать: “Композиция фольклорной волшебной сказки”» (Пропп В. Я. Структурное и историческое изучение волшебной сказки // Пропп В. Поэтика фольклора : собр. трудов. М., 1998. С. 217). Далее исследователь очень наглядно, на практическом примере объясняет, что он имеет в виду под термином «композиция». Обратившись к работе, легко убедиться, что его значение вполне органично соответствует значениям определений «структурно-композиционное строение», «структура». Об этом же говорит и название статьи. Проблема расхождения «термина» и «смысла», плана «выражения» и плана «содержания», которая обнаруживается в данном примере, представляется не частной, а едва ли не глобальной. Сплошь и рядом наше восприятие, понимание окружающего оказывается в плену «называний», «означающих», за которыми стоит не то, что эти «называния» и «означающие» нам предлагают. В науке данная ситуация ведет к необходимости 1) объяснять понимание термина в начале научной работы или диалога, 2) к постоянному уточнению понятий, системы значений метаязыка научным сообществом в целом.

44

Последний можно определить в том числе как «ноль метода» или «антиметод».

45

Огурцов А. П. Типология // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 685.

46

Галкин А. Б. Литературоведение как миф // Литературоведение как проблема. М., 2001. С. 394.

47

Иванов В. В. Избранные статьи по семиотике и истории культуры. Т. II. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 628.

48

Пропп В. Я. Морфология сказки. С. 25–26.

49

Пропп В. Я. Морфология сказки. С. 24.

50

См.: ПВЛ // ПЛДР. ХI – начало ХII века. М., 1978. С. 144–161. (Важен также текст на с. 88–92, излагающий предысторию событий.)

51

См.: Сказание о Борисе и Глебе // ПЛДР. ХI – начало ХII века. С. 278–303.

52

См.: Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / приготовил к печати Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 1–26.

53

См.: Творогов О. В. Нестор // СКИК. Вып. I. (ХI – первая половина ХIV в.). Л., 1987. С. 275–276; Дмитриев Л. А. Сказание о Борисе и Глебе // Там же. С. 400–401.

54

См.: Назаренко А. В. Немецкие латиноязычные источники IХ–ХI вв. М., 1993. С. 174–175.

55

«Первыми нашими святыми были страстотерпцы Борис и Глеб. Но страстотерпцев, понесших насильственную смерть от руки Святополка, было не двое, а трое – вместе с Борисом и Глебом был убит последним третий брат Святослав. Если причислены были к лику святых не все трое, понесшие совершенно одинаковую насильственную смерть, то причиной сего было то, что не всех троих, а только двоих первых Бог прославил даром чудотворений. На могилах Бориса и Глеба, погребенных в Вышгороде, скоро начали совершаться чудеса; но могила Святослава, на которой бы могли совершаться чудеса, отсутствовала, ибо убитый во время бегства в Венгрию где-то в горах Карпатских, он не был привезен в Россию, а погребен был на месте убиения, и вот, хотя и совершенно одинаковый с Борисом и Глебом страстотерпец, но не явленный подобно им от Бога чудотворцем, он и не причислен был вместе с ними к лику святых» (Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. 2-е изд. М., 1903. С. 265).

56

Известный исследователь борисоглебской тематики А. В. Поппэ считает известие об убийстве Святослава недостоверным. (См.: Поппэ А. В. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 305.)

57

Вокруг исторических событий 1015–1019 гг. и последующих, связанных с канонизацией Бориса и Глеба, существует очень много вопросов, на которые у ученых нет бесспорных ответов. Таков, например, вопрос о первоначальной глебоборисовской форме культа святых братьев (см.: Биленкин В. «Чтение» преп. Нестора как памятник «глебоборисовского» культа // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 47. С. 54–64). Содержание Эймундовой саги позволило выдвинуть предположение, что в смерти Бориса виновен не Святополк, а Ярослав (см.: Алешковский М. Х. Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971. С. 88–93, 129–131; ср.: Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IХ–ХII вв.) : курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов. М., 1999. Приложение 4. С. 336–354. См. также: Филист Г. М. История «преступлений» Святополка Окаянного. Минск, 1990.) Интересна попытка подвести итоги изучения борисоглебской тематики А. В. Поппэ – см.: Поппэ А. В. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба. С. 304–336. Относительно вопроса о реабилитации Святополка мы согласны с выводами, сделанными А. А. Шайкиным в ст. «“Оставим все, как есть…": по поводу современных интерпретаций убийства святых Бориса и Глеба» (см.: Шайкин А. А. Поэтика и история: На материале памятников ХI–ХVI веков : учеб. пособие. М., 2005. С. 384–440; или же: ТОДРЛ. Т. 54. С. 337–369).

В данной ситуации удивляет неспособность некоторых авторов остановиться там, где почва предельно зыбка, где на одно предположение массой громоздятся другие и все вместе выдается за фактическую цепочку событий, якобы опровергающих построения предшественников. Гипотеза должна быть названа не более чем гипотезой. (См., например, о проблеме «искажения» действительности, «тенденциозности» Эймундовой саги в разделе «Был ли Ярослав убийцей своего брата?» в кн: Древняя Русь в свете зарубежных источников : учеб. пособие для студентов вузов. М., 1999. С. 515–523.)

Можно ли сомневаться в том, что в руках историков никогда не будет достаточного количества фактов, позволяющих реконструировать истинную картину событий 1015–1019 годов? Но факт, на наш взгляд, заключается еще и в том, что культ Бориса и Глеба не мог вырасти на отсутствии или же абсолютном искажении события. Скоро как тысячелетний культ братьев-страстотерпцев, его духовные, ментальные смыслы – тоже факт, значение которого для исторического бытия нации переоценить невозможно.

Мы согласны и с размышлениями А. В. Поппэ. «Поиски ответа на волнующий современного исследователя вопрос, как оно было в действительности, заслуживают всяческого внимания для понимания обстоятельств, приведших к государственному злодеянию. Но и следует помнить, что в исторической перспективе не оно само, но его религиозное осмысление влияло не только на духовную, но и общественно-политическую жизнь страны.

И можно утверждать, что сама суть культа святых князей-мучеников, его проявления и общественный охват вышли далеко за пределы намерений и ожиданий той княжеской среды, которая пеклась о причтении к лику святых своих погибших родичей. И это ощущал уже Нестор-агиограф, определяя подвиг братьев как завершение дела их отца: Владимир вывел “людей русьских” из мрака язычества и открыл им новый путь, но только Борис и Глеб своими покорностью и жертвенностью, кровно соучаствуя в страданиях Христа, доказали, что благая евангельская весть преобразует человеческую жизнь» (Поппэ А. В. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба. С. 336).

58

ПВЛ. С. 90.

59

В оправдание поступка князя-язычника, свершившего затем равноапостольский подвиг, в одной из редакций его жития сказано об убийстве Ярополка: «Каашется и плакашется блаженыи князь Володимер всего того, елико створи в поганьстве, не зная Бога» (Карпов А. Владимир Святой. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004. С. 433; См. также в кн.: [Адрианова-Перетц В. П., Еремин И. П.] Жития // ИРЛ : в 10 т. Литература ХI – начала ХIII века. М.–Л., 1941. Т. 1. С. 333).

60

Сказание о Борисе и Глебе. С. 278.

61

ПВЛ. С. 92.

62

Так называемое Иное сказание. СПб., 1907. Стб. 17. Или: Иное сказание // Русское историческое повествование ХVI–ХVII веков. М., 1984. С. 39.

63

ПВЛ. С. 92.

64

Сказание о Борисе и Глебе. С. 278.

65

Находясь на киевском столе, Святополк отливал монеты, на которых был изображен герб, восходящий к родовому знаку Ярополка, а не Владимира. (См.: Сотникова М. П. Древнейшие русские монеты Х–ХI вв. М., 1995. С. 96–114.) Трудно сомневаться в том, что Святополк сознавал, что как наследник Ярополка, своего действительного отца, он всегда имел больше прав на киевский стол, чем его дядя, он же второй отец, Владимир, равно как и его сыновья. Мать Владимира ключницу княгини Ольги Малушу принято называть наложницей Святослава, однако нельзя сказать о ее сыне, что он незаконнорожденный, так как к языческим представлениям о браке данное определение не применимо. Другое дело, что Малуша была рабой в княжеском доме. Известна история с невестой (великого князя киевского!) Ярополка, Рогнедой, которая на горе себе напомнила Владимиру о его статусе «робичича». (См.: ПВЛ. С. 90.)

66

Сказание о Борисе и Глебе. С. 278.

67

ПВЛ. С. 92.

68

Там же.

69

Там же. С. 150.

70

Сказание о Борисе и Глебе. С. 290.

71

Там же. С. 282.

72

ПВЛ. С. 146.

73

Сказание о Борисе и Глебе. С. 282.

74

Там же. С. 280.

75

ПВЛ. С. 150.

76

Сказание о Борисе и Глебе. С. 288. (Напомним проницательную мысль о подвиге Бориса и Глеба, высказанную Г. П. Федото-вым: «Подвиг непротивления есть национальный русский подвиг, подлинное религиозное открытие новокрещенного русского народа» (Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 49)).

77

ПВЛ. С. 150; ср.: Сказание о Борисе и Глебе. С. 290.

78

Сказание о Борисе и Глебе. С. 284. См. также: С. 290.

79

ПВЛ. С. 154.

80

См.: Жития святых мучеников Бориса и Глеба… С. 7, 14.

81

ПВЛ. С. 156.

82

Там же. С. 158; ср.: Сказание о Борисе и Глебе. С. 296.

83

ПВЛ. С. 148.

84

Сказание о Борисе и Глебе. С. 288.

85

Сказание о Борисе и Глебе. С. 296.

86

Там же. С. 294; ср.: ПВЛ. С. 158, 160.

87

В «Морфологии сказки» В. Я. Пропп подверг критике термин «мотив» в том понимании, которое было предложено А. Н. Веселовским («мотив» – «неразлагаемая», «простейшая повествовательная единица»). Он показал, что мотив разложим (см.: Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969. С. 17, 18). Однако эта критика не упраздняет самого термина, прежде всего потому, что В. Я. Пропп вводил свою параллельную терминологию. Термин «мотив» на сегодняшний день – один из самых употребляемых в литературоведении, обойтись без него не представляется возможным. См. на данную тему работы И. В. Силантьева: Силантьев И. В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике. Новосибирск, 1999; Силантьев И. В. Мотив в системе художественного повествования. Проблемы теории и анализа. Новосибирск, 2001; Силантьев И. В. Поэтика мотива. М., 2004.

88

«Божественное возмездие настигает его [Святополка], а также и дьявола, демонстрируя, что его миссия злотворения является сама по себе инструментом Провидения, свирепствуя через братоубийцу, который погибает презираемый людьми и Богом» (Пиккио Р. История древнерусской литературы. М., 2002. С. 55).

89

Обзор литературы о смерти Святополка см. в ст.: Ранчин А. М. Пространственная структура в летописных повестях 1015 и 1019 годов и в житиях святых Бориса и Глеба // Ранчин А. М. Вертоград златословный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. С. 75–85. См. также: Ранчин А. М. «Дети дьявола»: убийцы страстотерпца // Там же. С. 126–127.

90

Шукшин В. Собр. соч. : в 5 т. Екатеринбург, 1992. Т. 4. С. 380. (О таком, как правило, не рассказывают. Да и хотел-то Спирька поведать о другом – о «далеких трудных годах, голоде, непосильной недетской работе на пашне». Внезапное желание героя рассказать о своей жизни психологически мотивировано тем, что при знакомстве он выпил стакан коньяку. Спирька быстро протрезвел и продолжать не стал. «И так резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так – сразу – расхотелось…» (там же).

91

Среди рабочих записей Шукшина имеется следующая: «Самые дорогие моменты: 1. Когда я еще ничего не знаю про рассказ – только название или как зовут героя. 2. Когда я все про рассказ (про героя) знаю. Только – написать. Остальное – работа». (Цит. по кн.: Коробов В. Василий Шукшин. М., 1984. С. 213.) Данное свидетельство позволяет отчасти проникнуть в авторскую «творческую лабораторию». Имя героя было чрезвычайно важно для Шукшина. Он признается, что, приступая к работе над тем или иным сюжетом, мог не знать ничего, кроме того, какое имя носит герой. Нет сомнения, что имя выступало при этом в качестве определенного знака, мифологемы, то есть заключало в себе некую семантику, которая должна была реализоваться в сюжете. Такого рода имен (кличек) в произведениях Шукшина более чем достаточно. Например, Степан Воеводин («Степка»), Бронька Пупков («Миль пардон, мадам!»), Гена Пройдисвет, Алеша Бесконвойный (одноименные рассказы), Егор Прокудин («Калина красная») и др.

92

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1991. Т. IV. С. 362.

93

М. Фасмер предлагает этимологию слова «сураз» из «су-» и «разъ» – «удар, порез» (Фас-мер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1987. Т. 3. С. 806). Интересно отметить также слово «куразенок» (незаконнорожденный ребенок), встречающееся в сибирских диалектах. «По происхождению представляет собой сложение экспрессивного архаичного префикса ку- и производящей основы -разенок; ср. сураз, суразенок с тем же значением, но с другой приставкой. Данное образование может восходить к праславянскому фонду, в связи с чем интересно “чередование” префиксов ку-/су-» (Шарифуллин Б. Я. История и этимология русских говоров Сибири. Красноярск, 1990. С. 36). Если предложенная этимология верна, то в семантике слова «сураз» заключен смысл изначальной, кармической пораженности судьбы незаконнорожденного. (Поскольку слово «карма» вошло в русский язык с не очень определенными значениями, то мы бы хотели уточнить, что в данном случае понимаем под «кармическим» причинно-следственную связь между судьбами поколений, влияние грехов родителей на судьбы детей.) Судьба Спирьки Расторгуева является подтверждением именно данных смыслов. Судьба наносит ему слишком много ударов. Внезапным ударом судьбы представляется и его странная любовь к учительнице, чужой жене Ирине Ивановне. Эта любовь вполне подходит под выражение «по бабам шастать». Она и привела к окончательной катастрофической развязке (см. далее).

94

См.: Аннинский Л. «Шукшинская жизнь» // Лит. обозрение. 1974. № 1. С. 55.

95

Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 385.

96

Там же. С. 375.

97

Там же. С. 385.

98

Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 391.

99

«Чухонец», «чухна» – название финских племен, проживавших в окрестностях Петербурга. Оно связано с этнонимом «чудь». В фольклорных преданиях чудь выступает как враждебное русским племя.

100

Там же. С. 376.

101

Там же. С. 375, 376. (Ср. характеристику «последних дней» времени Антихриста: «Будут бо человецы <…> родителем противящиися» [2 Тим. 3, 2]. Образ Спирьки воплощает в себе данную антихристову черту. (Делаем это замечание несколько забегая вперед.) Соответственно, образ идеального героя описывается через прямо противоположный мотив послушания (см. выше характеристику Бориса и Глеба.)).

102

Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 376.

103

См. также о матерщине как черте антихристианского, бесовского поведения: Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М., 1994. С. 57–58. (В рассматриваемом нами контексте интересен мотив, связывающий происхождение матерщины с инцестом – см.: Там же. С. 68.)

104

Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 375.

105

Там же.

106

«Суражий», «суразый», «суразный» – это еще и «видный, пригожий, казистый» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 362). Таким образом, мотивы красоты и моложавости героя («ему на вид двадцать пять, не больше» (Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 375) неразрывно связаны с негативной семантикой той системы значений, которая заключена в имени и кличке героя, а также с мотивами «блуда», «непутевости».

107

Там же. С. 383.

108

Там же. С. 376.

109

Ср. наличие данного мотива в описании рода Ивана Грозного, а также в сюжете о рождении природного колдуна – см. раздел 3.1 настоящей монографии.

110

Шукшин В. С. Собр. соч. Т. 4. С. 375.

111

Там же. С. 385.

112

В статье «Нравственность есть правда» (1968) В. М. Шукшин писал: «Честное, мужественное искусство не задается целью указывать пальцем: что нравственно, а что безнравственно, оно имеет дело с человеком “в целом” и хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему правду о нем» (Шукшин В. М. Собр. соч. : в 3 т. М., 1985. Т. 2. С. 623).

113

Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 376, 377.

114

Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 389.

115

Там же. С. 375.

116

Там же. С. 392, 393.

117

Там же. С. 387.

118

Там же. С. 393.

119

Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 380.

120

Фраза «Мать меня в подоле принесла», как и имя «Сураз», оскорбляют родительницу Спирьки, акцентируют ее греховность. Однако В. М. Шукшин с очевидностью намечает и повторение судьбы отца в судьбе сына. Стоит отметить и еще одно сближение сравниваемых текстов. Владимир не любит Святополка за то, что он не его сын. Мать может «немилосердно выпороть», «жестоко избить» Спирьку за хулиганство и непослушание. «А ночью [она] рвала на себе волосы и выла над сыном; она прижила Спирьку от “проезжего молодца” и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца» (Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 376). Как мы видим, мотив отторжения сына здесь осложнен мотивом болезненной, надрывной любви к нему.

121

Там же. С. 387.

122

Сказание о Борисе и Глебе. С. 284.