Полная версия

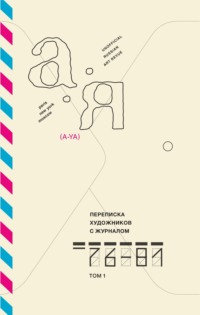

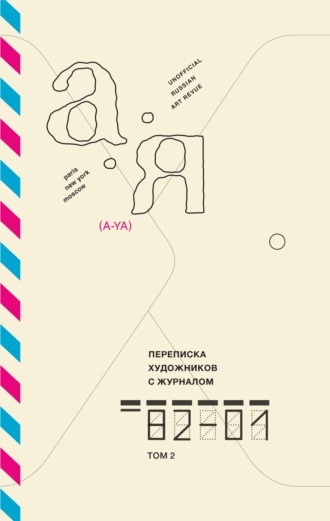

Переписка художников с журналом «А-Я». 1982-2001. Том 2

С прочтением всей книги ещё больше не понимаю Вашего предисловия к ней. Вы как бы рассуждаете, что было вначале – яйцо или курица, сталинизм породил соцреализм или соцреализм сталинизм. Откуда это недоумение по отношению к причинам? Для провокации читателя? В Вашей книге Вы с тщательностью детектива (подобно Авторханову в «Технологии власти») прослеживаете, как государство, партия, Сталин прибирают культуру к рукам, чего же тут удивляться?

Объяснения поражают своей аморфностью и беспомощностью: циклические изменения. Все вдруг сами так захотели. Можно вообразить, что Троцкий вдруг захотел быть высланным за пределы страны, кулак возжаждал вдруг самоуничтожиться как класс, (чтобы через 50 лет мстить неурожаем), а художники устремились в одну конюшню, полные желания творить в стиле социалистического реализма. (Продолжая аналогию на наши времена: мы с Вами, наше поколение, просто жаждали постоянного закручивания гаек, дефицита товаров, пропаганды лжи и внешней экспансии.)

Некоторая моя обида за «культуру 1», возможно, объясняется тем, что мы подразумеваем разные вещи под этим обозначением. Для меня это не только всё то, что происходило в 20‐е гг. Я люблю тот дух свободы, который зародился в Европейской культуре в начале века и, может (условно), ярче всего выразился в 20‐е гг. И Россия 10–20‐х гг. внесла сюда свою лепту. В Европе этот дух не умирал с тех пор (хотя в 30‐е гг., по замечанию Б. Гройса, фашистский стиль прошёлся по всем странам от Болгарии до США). В России этот дух свободы был умерщвлён насильственно при Сталине (так же как в Германии в эпоху Гитлера). Ну а что происходит теперь, мы уже знаем не из книг.

Может быть, и можно что-то в истории объяснить цикличностью событий, но далеко не всё и не всегда. (По этой теории Германия должна была бы начать третью мировую войну, но этого не случилось.) А главное, эта теория роковой предопределённости единственно, что оставляет нам, – это развести руками: виноватых нет, все лишь выполняли приказы её величества истории, которая развивается по своим, ни от кого не зависящим, циклам. Стоит ли тогда изучать историю, если ход событий предопределён и от нас не зависит?

Моя точка зрения – в обратном: каждый несёт ответственность за всё. Происходящее в мире зависит от каждого из участвующих (активно или пассивно). При такой точке зрения изучение истории, особенно недавно прошедшей, становится существенно необходимым.

Поэтому в целом я очень рад, что такая книга, со множеством важнейших деталей и фактов из недавнего, но ещё не исследованного прошлого, написана.

Шелковский – Паперному 15.04.82

Дорогой Владимир!

Послал Вам короткое письмо со всякими пожеланиями относительно текста, но переписка может растянуться надолго, а времени мало, надо торопиться.

Итак, я думаю на сегодняшний день, что в № 4 «А – Я» может пойти 2 глава «Движение – неподвижность» с небольшими сокращениями за счёт углубления в историю дореволюционного времени. Две необходимейшие вещи: первое – иллюстрации, которых желательно как можно больше (об этом уже писал), и второе – английский перевод, который лучше бы сделать под Вашим наблюдением и в возможно кратчайший срок. Перевод может быть частично оплачен – об этом надо по телефону договориться с Сашей Косолаповым <…> Но если б кто-то смог сделать его бесплатно, то было бы ещё лучше, т. к. журнал нищенствует. Но, повторяю, главное – время, при наших расстояниях всё растягивается на месяцы. Чем больше перечитываю Ваш текст, тем больше он мне нравится. Прочёл ещё раз более внимательно тот отрывок, напечатанный в «37». Читал с неослабевающим интересом, как детективный роман, хотя Ваша основная предпосылка мне кажется абсурдной.

Вот мои замечания. В отличие от Вас, я совершенно согласен с теми западными искусствоведами, которые утверждают, что ход развития искусства 20‐х гг. был изменён политической силой (и что «за принципами соцреализма лежат вкусы самого Сталина»). На мой взгляд, это самоочевидно. И для нас, то есть людей не посторонних, в доказательствах не нуждается. Дальше можно объяснить, почему сами события, от которых зависела эстетика и культура, развернулись так, а не иначе, но это уже проблемы не эстетические, хотя и не менее увлекательные. Смену эстетических взглядов и стилей на публике 20–30‐х гг. никак нельзя назвать естественной. Идеи 20 гг. не исчерпали себя, чтобы умереть естественной смертью, как не умер естественной смертью театр Мейерхольда, да и он сам. (Клод Моне дожил до 26 г., пережив не только импрессионизм, но и постимпрессионизм, кубизм, фовизм, начало дада и пр., пережив несколько естественно сменивших друг друга течений. Можно ли так сказать о Малевиче?)

Политическое и административное влияние явно имело место, причём в самой грубой и жуткой форме, вплоть до уничтожения произведений. Был смыт фильм Эйзенштейна «Бежин луг», были сбиты фрески Фаворского, рассыпались набранные книги, запрещались спектакли. Для поворота событий достаточно было и морального убийства художника: облаивание в газетах, лишение профессионального заработка, добавление к имени суффикса «щина» – не надо забывать, что дело происходит в тоталитарном государстве, набравшем силу к 30 гг., в государстве, против которого у художника не было ни малейшего шанса, никакого средства защиты. Но деятели искусства убивались и физически. (Единственная аналогия этому – Германия конца 30 гг., гитлеровские директивы по всем немецким музеям об уничтожении произведений так называемого «дегенеративного искусства» и с запретом художникам работать.)

Вы условно называете культуру 20‐х гг. «культурой 1» и культуру 30–50‐х гг. «культурой 2». Если Вам так удобно – почему нет? Подход учёного, т. е. предельно объективный, Вы не морализируете, Вы изучаете. Например, для Германии это выглядело бы так: была в 20 гг. некая «культура 1», потом в 30 гг. «в результате глубокого циклического процесса» пришел фашизм – «культура 2». Постепенно «культура 2» стала теснить «культуру 1» и в соседних странах. «Культура 2» характеризуется… и т. д.

Затем с «культурой 1» Вы связываете такие, на мой взгляд, второстепенные признаки: растекание, децентрализация, периферийность. С «культурой 2», напротив, – перемещение ценностей в центр, застывание. Вы нигде не оговариваете, что эти условные обозначения касаются только России, в то время как, например, во Франции этого же времени не было ни растекания, ни централизации, хотя балансирование разного типа культур и было, оно есть и сейчас (Помпиду организовывает музей современного искусства, Жискар д’ Эстен – музей 19 века [музей д’Орсе (фр. Musée d’Orsay)].

У «культуры 1» (20 гг.) и «культуры 2» (30–50 гг.) есть более существенные признаки. Первая характеризуется экспериментом, новаторством, авангардностью; вторая – шаблоном, консервативностью, серостью. Разумеется, если проследить историю, то те и другие периоды время от времени чередовались – но что из этого? (Далёкое прошлое вообще лучше не трогать без особой нужды, историей можно доказать всё, что угодно.)

Я думаю, что и то и другое существует в природе человека. Все мы выброшены, находимся в настоящем, т. е. в чём-то неопределённом между прошлым и будущим. Одних больше тянет в прошлое с его определённостью, обоснованностью, традицией, авторитетом предков. Других – в будущее, с его неизвестностью, зато полной свободой, с необходимостью заполнения вакуума, преодоления и покорения пространств и природных сил. Кроме того, ведь не надо забывать, что «будущее всегда светло и прекрасно». Очевидно, и те и другие устремления свойственны каждому человеку и в зависимости от обстоятельств или воленаправленности проявляются то одни то другие. (Иногда, возможно, это связано с возрастом: молодой Бурлюк сбрасывал Пушкина с «парохода современности», он же на склоне лет переводил на английский язык «Кавказского пленника».)

В пределах каждой культуры (вообще) эти тенденции или то, что Вы называете «культурой 1» и «культурой 2», находятся во взаимодействии и противоборстве, обогащают жизнь. Остаётся только ответить на вопрос, почему иногда побеждает то одна, то другая сторона и почему иногда эта победа бывает тотальной?

Если Вы удалитесь на некоторое расстояние и окинете взглядом европейский материк к концу 30 гг. нашего века, то Вы явно заметите некоторое сходство между такими странами, как Германия, Италия и СССР: и в части политических структур, жизни масс, воодушевления, энтузиазма, и в области эстетических теорий, литературной, художественной и, в частности, архитектурной практики.

Ваш довод о том, что Германия была «отрицательным образцом» и отсюда «высокая степень зависимости», очень смел, но критики не выдерживает. Во-первых, почему тогда не копировались другие отрицательные образцы? Во-вторых, была ли Германия «отрицательным образцом»? Когда, в какие годы? (Ещё до заключения пакта Молотов – Риббентроп, где-то в середине 30‐х гг. Сталин дал интервью двум западным корреспондентам. Среди вопросов был такой: «Вот официально Вы выступаете против Америки как оплота капиталистической системы, в то же время, поездив по стране, мы заметили скорее симпатии к американцам, к американским методам работы». «Нет – ответил Сталин, – это не так. Если уж говорить о симпатиях, то у нас в народе больше симпатизируют немцам». Ему надо было наладить контакты с Гитлером, его как-то уластить, но он явно не рассчитывал на следующий естественно рождающийся вопрос. Корреспонденты: «Почему?» «Ну, хотя бы потому, что Маркс и Энгельс были немцы».) Германия была в то время важным торговым партнером, сотрудником в военной области (обмен военнослужащими на обучении), а какой-то период и союзником.

Среди отличительных признаков «культуры 1» и «культуры 2» явно бросается в глаза следующий. «Культура 1» космополитична, она живёт будущим, когда не будет границ между нациями. Эта культура открыта всему новому, независимо, откуда это новое приходит: идеи парижской школы живописи дают буйную поросль на русской почве; западные мастера культуры приезжают в страну для работы: Айседора Дункан открывает балетную школу в Москве, Мэри Пикфорд снимается в Москве в одном фильме с Игорем Ильинским, Мейерхольд приглашает Пикассо для оформления «Гамлета», свой самый большой проект того времени Ле Корбюзье реализует в Москве. Новые книги тут же переводятся и издаются, идеи легко пересекают границы, на лету схватываются и усваиваются. Планета дышит одним дыханием, всё устремлено к будущему, где не будет «ни Россий, ни Латвий» (действительно не стало, только в другом смысле).

(Очень давно мне случайно попался на глаза клочок газеты начала или середины 20‐х гг., в заметке сообщалось, что создан буквенный алфавит для азербайджанской республики и выпущены первые учебники. Дальше говорилось, что «алфавит составлен на основе латинского, т. к. в будущем мировым языком будет английский язык». Сейчас азербайджанцы пишут свои азербайджанские слова русскими буквами. Интересно было бы установить, когда произошёл этот переход, в каком году. Штрих маленький, но уж очень характерный.) «Культура 2», напротив, замыкается в национальных или государственных границах и своим основным пафосом делает обращение к прошлому. Вспоминаются славные предки, ставятся памятники им («Юрий Долгорукий»), вспоминаются и ставятся в центр культурной жизни классика, фольклор (вместо «Теа-джаза» Утесова звучит хор Пятницкого и Свешникова6). Интернациональные элементы изгоняются или уничтожаются (Германия, СССР). Страна строго изолируется от внешнего влияния. Железный занавес, существовавший с начала 30‐х до 50‐х гг. (а в какой-то степени и сейчас), был призван, прежде всего, преградить проникновение идей и влияний. Слово «космополит» становится синонимом слова «изменник родины». Почти любой контакт с иностранцем становится уголовно наказуемым. (Эстетика соцреализма, вызревшая к началу 50‐х гг., эстетика высотных домов, метро и написанных бригадным методом полотен – уникальное явление в искусстве последнего столетия. Так же как и в своё время русская икона или японская гравюра, этот стиль складывался в полной культурной изоляции, на этот раз изоляции искусственной. Если б этот эксперимент длился ещё лет 50?)

Ну а теперь о самом существенном во всей этой ситуации. «Культура 1» – культура свободного индивида (государство для человека), «культура 2» – культура государства-тирана (человек для государства). Какие бы декларации ни делали представители «культуры 1» (Маяковский, Мейерхольд, Малевич и многие другие), вся эта культура проникнута духом свободы, индивидуализма, дерзаний творчества, самоутверждение личности, капризности и прихотливости, которые всегда входят в живую ткань искусства. «Культура 2» нашпигована мертвечиной догм, создаётся она не столько индивидуально, сколько коллективно, колоссальное развитие получает художественная самодеятельность, которой в будущем предполагается заменить профессиональные театры и оперы.

Шедевры бюрократически планируются и вознаграждаются потом государственными премиями (архитектурные и мемориальные комплексы).

Перебрав многие российские десятилетия, мы обнаружим, что среди тех беспросветных, когда государство свинцовой тяжестью давило на индивида, было два более светлых, условно их можно датировать с 1910 по 1930 гг. Именно в эту эпоху зародилось и развивалось то, что теперь называют русским авангардом. Начало этого периода обусловлено произошедшими в России демократическими преобразованиями, ослабившими государственную узду. Период примерно десятилетний после 17 года можно объяснить тем, что молодое советское государство было настолько слабым, что ему было не до искусства (к тому же преданно именовавшего себя революционным). Как только государство окрепло – лапа была наложена.

Боулт – Шелковскому 16.04.82

Дорогой Игорь!

Ты получил текст интервью с Костаки? Ты думаешь напечатать его? Если да, то я должен чуть-чуть модифицировать два места в тексте (по просьбе Георгия Дионисовича).

С приветом, John

Шелковский – Сидорову 18.04.82

Дорогой Алик! <…>

Материалы Жигалова получил, даже в двух экземплярах. Один отослал Герловиным, они собираются вставить в какую-то книжку. Слайды Юликова О. [Махрова] не привезла, так же как и твоё письмо с краткими ответами на мои вопросы. Про письмо сказала, что его не было, но после того, как я сказал, что накануне звонил в Москву и узнал о письме от тебя самого, сказала, что да, кажется, было, что она отослала слайды Юликова и письмо с кем-то другим. Статья приемлема, нужны иллюстрации. Достаточно чёрно-белых фотографий. <…>

Конечно, для цветного воспроизведения надо бы выбрать самые цветные, яркие вещи. Не хотелось бы начинать с работ третьестепенных, с почеркушек. Это всё равно как знакомить публику с автором, печатая обрывки фраз, заготовки из блокнота, варианты. Это можно делать тогда, когда автор уже известен и любим. Сам Фёдор Васильич [Семёнов-Амурский] когда-то ругался на Левитана, что тот раздал никчемные этюдики разным дамам, а те сохранили их и потом выставили, скомпрометировав его как художника. В 29 есть крошечный рисунок тушью: человек поднимается на гору, поросшую деревьями. Дата на рисунке 2-7-59 г. В тот день я приехал к Ф. В. на велосипеде, чтобы позвать его на совместную прогулку. Они жили тогда на Хавско-Шаболовской, а я на Старой площади.

День был летний, цветущий, Ф. В. сидел перед раскрытым окном и любовался на только что сделанные работы, серию чёрно-белых рисунков под стеклом. Меня их свежесть, лёгкость и одновременно законченность так же восхитили. Я сказал, что это действует на меня как стихотворение Есенина. Ф. В. изумился такому сравнению: «Нет, правда, правда? Что вы такое говорите! Ну, так я вам дарю этот рисунок!» Он вложил этот рисунок, сделанный пером и «подушечками двух пальцев», между двух картонок, и я спрятал его в карман куртки.

Мы взяли наши велосипеды и поехали кататься по окраинам Москвы, которые не были тогда ещё так застроены. Проезжали мы каждый раз по 30–40 км, время от времени спешивались, чтобы вести «философские разговоры». В какой-то деревне после захода солнца слушали «концерт лягушек» – у пруда среди пышных деревьев. Один голос выделялся особенно – «изумительно, изумительно, Игорь, это лягушачий Ван Клиберн». Возвращались обычно поздно ночью, с красными лицами, но не усталые. Ехали при свете фонарей, машин тогда было, к счастью, не много. Пешеходы оглядывались на высокого человека в серой рубашке с белым воротничком и чёрным обрубленным галстуком, восседавшего на велосипеде с жёлтыми колёсами. Таких прогулок набиралось по нескольку десятков за лето, приезжал я всегда без приглашения, телефон к ним не провели, и почти всегда заставал его дома, и почти всегда мы брали велосипеды и уезжали кататься. Будь тогда среди нас кто-то третий, кто предсказал бы, где этот маленький рисуночек окажется двадцать три года спустя, – то-то мы удивились бы, то-то было бы между нами разговоров.

Каждый год тогда он делал по несколько тысяч работ, работая запойно, иногда днями и ночами. Где сейчас все эти работы? Правда, он сам регулярно проводил «чистку», наполнял мешки бумагой, разорванной в мелкие клочки, и относил их на помойку. Но всё же лучшее оставалось. Что со всем этим будет? Как-то лет десять назад я шёл по двору дома на Масловке, где живут художники. И вдруг где-то с десятого этажа посыпались листы бумаги – наброски, зарисовки, записи, вырезки с картинками из журналов, потом полетели старые папки, рулоны ватмана, этюды на картонках. Умер какой-то художник, очевидно не имевший родственников, и новые жильцы освобождали квартиру – чтобы не сносить по лестнице, выбрасывали в окно.

Елизавета Измайловна милый и добрый человек, но она наивна и верит всему, что пишут в газетах. А что там пишут – известно. Мы окружены врагами и т. д. Сам-то Ф. В. всю жизнь боялся всякой «заграницы», иностранцев, всегда подчёркивал, что «мы с Ел. Измайл. послушники». Конечно, это всё от страха, т. к. в глубине-то души он прекрасно знал, что к чему (в отличие от Ивана Смирнова).

Видела ли Ел. Изм. третий номер, получила ли она открытки Ф. В., которые я ей посылал? Ведь теперь от неё зависит, сможем ли мы сделать другие открытки и репродукции.

Видишься ли ты с Верой Джигирь? Если будет возможность, то дай ей журналы и другую печ. продукцию, пусть это будет в её собрании. Что сейчас делает Саша Максимов? Когда-то он делал очень интересные вещи («Тамбовское лето», например). МОСХ ведь всех может придушить.

Теперь о словаре. Пока что 2500 имен; работа неподъёмная. Я думал о 100–200, причём с оговоркой в предисловии, что это начало, список не полон, эксперимент, просим помогать и пр. Установление «границ» – дело почти невозможное, всё, конечно, будет чисто условным. Я думаю, совсем не надо трогать имена известные из других словарей: Шагал, Клюн и т. п. Может, даже на первое издание обойтись без критиков и коллекционеров, только художники. Но вообще в этой работе потонуть можно. Может ли кто-нибудь помочь тебе в этом? С иллюстрациями можно было бы взять принцип – одна картинка на одного художника. Перечней выставок или совсем не давать или давать в самой общей форме.

Как автора «Вариантов отражений» я думал всё время на Г. Маневич, жену Штейнберга. Такого же мнения и Борис Гройс. Мы с ним наговорились обо всём досыта, они рассказывали о всех московских делах, они самые свежие люди «оттуда». Я очень рад, что мы подружились и имеем общий взгляд на все вещи. Они останутся в Мюнхене, т. к. там лучшие для них социальные условия (помощь госуд. политэмигрантам), но будут время от времени приезжать в Париж, это только вопрос денег на проезд.

Получил ли приглашение Иван Ч. [Чуйков]? Если нет, то буду добиваться другими путями. Послали приглашение Юлику К. [Киму] от театра Жан-Луи Барро. Если как-нибудь его увидишь, то сообщи. Приглашение официальное – выступить с концертом. Послано месяца полтора назад.

Поторопи Игоря М. [Макаревича]. Это дело серьёзное, и надо его решить (переслать папки) быстро. Ещё вопрос: сколько заплатил Ж. [Жак Мелконян]?

Жду материалов Славы [Лебедева]. Трудности возникают постоянно и где угодно, поэтому-то и надо запасать материал впрок.

Не надо делать фильм с «Горизонта», я уже отдал слайд с этой же целью знакомому. Получил ли ты и передал ли записочку для Эрика Б. [Булатова]?

Материалы Сидура были мне переданы Синявскими. В «Синтаксис» они пришли из Германии вместе с какими-то совсем непроходимыми сюрреалистическими новеллами. Автор – из круга Сидура. Фотографии, к счастью, были подробно аннотированы. Если он захочет написать сам в журнал о себе или вообще об искусстве или найдет какого-то автора, кто напишет о нем, – то пусть присылает.

Что же всё-таки со Шварцманом?

Нет никаких картинок Пивоварова.

Борис Г. [Гройс] немного жаловался на твою необщительность – обещаешь прийти – не приходишь, обещаешь позвонить – не звонишь. Я понимаю, что ты занят до предела, но старайся всё же быть более аккуратным, чтобы к тебе было больше доверия.

Рассказал он мне ещё о всяких прожектах и затеях, которые мне совершенно непонятны. Зачем всё это? Ведь есть настоящее серьёзное дело, зачем ещё устраивать всякие игры? Пятитысячелетие китайской империи и без нас справят по всем канонам. Так можно нажить репутацию несерьёзного человека.

В долгу перед Иваном Ч. [Чуйковым], Борей О. [Орловым], Славой [Лебедевым] и др. Всем хочу написать длинные письма, но, что называется, «текучка заедает».

Удачные фото Вейсберга. Все три пойдут в дело. Как печатать статью: под псевдонимом, с инициалами или имя полностью? <…>

В N. Y. с большим успехом прошла выставка «Самиздата», устроенная Герловиными.

Обнимаю тебя крепко и всем приветы. Игорь

Худяков – Шелковскому 23.04.82

Дорогой Шелковский!

Пару часов назад получил твоё письмо от 19-4. «На ходу», в холле отеля, просмотрел и потускнел больше: ибо только что вернулся из галереи («центр»), где крупно поговорил с куратором (в присутствии её «куратора», т. е. мужа). Не буду распространяться на эту тему, т. к. не хочу, таким образом, как бы присоединяться к их врагам (надеюсь, ты в курсе дел), так как хрен редьки не слаще. Я не буду отвечать за их обещания для журнала; я ответил на вопросы для «интервью» (для журнала, с месяц или больше назад), и на этом мой вклад в текстовую часть журнала кончается. Что и как – мне дальше и спрашивать неохота: ведь это же не деловая сделка, а «любительская» и, если человек «тянет», то значит так он «любит». Т. е. больше любит говорить о чём-либо, чем делать. Единственный совет, если позволишь, – это готовиться и к 5-му номеру, чтобы если задержится 4-й, то 5-й бы компенсировал (скоростью) отставание 4-го номера. Получил обложку. Эффектна заставка задняя, но почему вариант («Сердце Кришны») из ранних, а не из поздних (я уверен, что тебе посылал), где в белых кружках вставлены – точёные грани (как бы алмазики белые круга).

Странно, что ты спрашиваешь – с кого сделать переводы? Переводы стихов Эмилии Диккинсон прошлого века, американка, которую я называю американской Цветаевой. Может быть, тебя интересуют библиографические картинки? Кажется, я послал тебе 3 перевода? И все, кажется, с номерами, тогда это из: «The complete poems of Emily Dickinson». Edited by Thomas H. Johnson. Издательство: Little, Brown and company. Boston – Toronto. Это напечатано в Ровнеровском «Гнозисе»7. Журнал тот эмигрантский (колумбийский, т. е. при колумбийском университете). К переводам есть сжатое вступление, разбор творчества Е. Д., с даже вкратце параллелями между ней и Б. Пастернаком, между ней и М. Цветаевой. Если тебе это для книжки (т. е. не много?) нужно, черкни, я вышлю. Кстати, столбиком стихотворение (неофициально называемое «Боре с Мариной») должно быть сопровождено датой его «становления» на ноги: 1958–1963 гг. или в оглавлении, или в конце стиха, или в начале: над знаком №. Очень хорошо бы в стихотворении «Женщина на корабле» название изобразить как у меня на бумажке (по отношению к месторасположению самого стиха). Есть ещё поменьше – «тоже столбиком», и неофициально называемое «Боре» (т. е. Б. П.), но видно, для небольшой подборки это будет слишком много «иерографического» материала. Как я тебе писал, сокращение стихов в композиции, видимо, есть смысл делать за счёт переводов, а не за счёт оригиналов моих.

Ты послал 100 открыток… Я даже не знаю, то ли благодарить тебя, то ли нет, ибо это дела галерейные, а с человеком, которому ты их послал, я стараюсь не сталкиваться (наученный горьким опытом коммунальной квартиры…). Поэтому кроме соболезнований по поводу твоих отношений с твоими корреспондентами ничего не могу тебе выразить.

Насчёт себя и своих материалов. Я всё время готовился к своей выставке. Заодно перебазировал туда работы (ибо у меня невозможно), стал их фотографировать. Но так как хороший фотограф берёт за вызов (работ много, нужно всё задокументировать на слайды), 700! долларов, то связался с сопляком, которому уже заплатил 210$ (за 2 прихода), а работа ещё не окончена (т. е. не все сняты), и отснятые уже надо будет переснимать: ибо кому нужны на тройку слайды (т. е. тёмные или с кривыми рамами – холсты: ибо снимал он без штатива, для сильного света штатив не нужен! Пока я сообразил и не сказал ему, что без штатива картины кривые на слайдах!!!). Ну, из того что он мне наснимал – высылаю тебе подборку наиболее приличных; нужно только к ним прибавить текстовую часть (т. е. данные работ, а это волынка). За всей этой суматохой я и позабыл о слайде с картинки (кстати, приводи название картинки: пара-феномен, т. е. парапсихологии феномен). Я тебе копию его слал? Ну что же – сделаю на той неделе и отошлю. Хотелось бы, чтобы он был для журнала грядущего: ибо делать для просто архива – дорого (надо идти в фотолабораторию). Посылаю тебе, помимо слайдов, и чёрно-белые фото (тоже повозился с фото эмигрантом, пока заставил проявить карточки работ, снятых позднее пиджаков, что я тебе выслал). Ты говоришь о чёрно-белых элементах дополнительных, для книжки. Я всё, что у меня было чёрно-белого, тебе переслал, в надежде, что ты сам разберешься в том, как их пристроить. Дорогой Шелковский, постарайся, в связи с нашими с тобой делами, обращаться ко мне лично, не через других; круг «корреспондентов» моих совсем сузился. Я всё подробно тебе сейчас объяснил, и кроме повторного соболезнования по поводу «резины» и пожеланий преодоления препятствий и успехов – добавить ничего не могу. С творческим приветом.