Полная версия

Мещерская сторона (сборник)

– Ну и чу́дно! – согласился Смышляев. Вечером Коля зашел к Николаю Никитичу.

В сумерках летало много ночных бабочек. За рекой, в Стрелецкой слободе, пели, сидя на берегу, девушки:

Спускается солнце за степи,Вдали золотится ковыль…*Коля сидел с Анфисой на пороге дома. Отсюда были видны весь сад, заречье и далекие поля.

Анфиса куталась в платок, хотя вечер был теплый и на яблонях не шевелился ни один листок.

– Тебе холодно? – спросил Коля.

– Нет. Это так…

– Загрустила?

– Нет… Или да. Загрустила. Вот ты уже третий год живешь в Ленинграде. А я один только раз и уезжала отсюда. В Курск. К тетке.

Они помолчали.

– Завтра начинаю работать, – сказал Коля. – Буду обмерять овраги. За Адамовской мельницей.

– Один?

– Нет. Хочу взять Кузю и еще какого-нибудь деревенского ребятенка. Они будут таскать цепь и рейку.

– Возьми вместо деревенского ребятенка меня, – предложила Анфиса. – Я справлюсь.

– Работа тяжелая.

– Я сильная. Вот, смотри! – Анфиса вытянула голую до плеча руку, казавшуюся в сумерках очень белой, потом медленно согнула ее в локте. – Потрогай!

Коля потрогал. Мускулы на руке были маленькие, но крепкие.

– Хорошо, – согласился Коля. – Заметано. Если Николай Никитич тебя отпустит.

– Отпустит.

Николай Никитич зажег в комнате лампу. Ее свет упал через окно в сад. Большой мир вдруг сузился, и от него остались только освещенный мягким светом уголок старого сада с забытой под деревом лейкой, белые пахучие звезды цветущего табака да отдаленная песня слободских девушек:

И вот повели, затянули,Поют, заливаясь, ониПро Волги широкой раздолье,Про даром минувшие дни…Анфиса встала, пошла в глубину сада, остановилась над обрывом и долго стояла, слушала.

Овраги

Обмер оврагов оказался делом нелегким. Приходилось спускаться в овраги, взбираться по крутым глинистым склонам, делать большие обходы, набрасывать примерные карты.

За несколько дней Анфиса, Коля и Кузя сожглись на солнце до черноты, обветрились, пропахли полынью и пылью.

Это были удивительные дни – под жарким солнечным светом, среди трав и полей, где пробегал по дорогам, чуть пыля, ветерок.

К вечеру все так уставали, что с трудом добирались до городка. Тогда Коля решил брать с собой из дому кое-какие продукты, и по два-три дня они не возвращались домой, а ночевали в избе у мельничного сторожа Ивана Дмитриевича, тощего и рыжего. Командовала в избе его жена – веселая старуха Давыдовна. А Иван Дмитриевич только помалкивал, вздыхал, посасывал кислые папироски и неопределенно жаловался то на сухость, то на мокроту в груди.

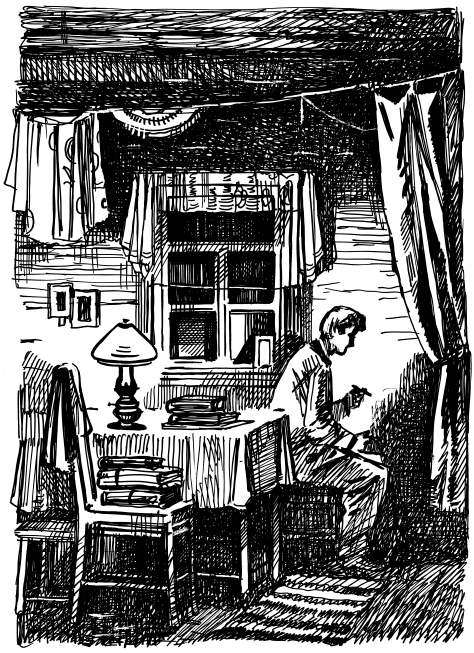

В избе по вечерам при свете кухонной лампочки Анфиса помогала Коле чертить примерные карты оврагов. Бывало, Коля засыпал за столом от усталости. Тогда Анфиса силой поднимала его и вела в угол избы, где для Коли и Кузи было постлано сено.

Коля сваливался на сено, тотчас засыпал, а Анфиса еще долго сидела за столом, чертила, слушала, как шумит у плотины вода. А потом, улегшись у себя в клетушке, где пахло пшеном, думала, что если Николай Никитич не отпустит ее в театральную школу, то она просто сбежит, а когда ее примут, будет просить у старика прощения.

Однажды Анфиса держала полосатую рейку, а Коля наводил на нее нивелир*. Вдруг Анфиса опустила рейку и нагнулась к земле.

– Иди сюда! – крикнула она Коле. – Смотри, что за прелесть!

Коля подошел. Анфиса стала на колени, косы ее упали, концы их лежали на траве.

Анфиса протянула руки к чему-то еще невидимому, находившемуся на земле и, должно быть, очень маленькому. Казалось, Анфиса заслоняет язычок свечи, чтобы его не задуло ветром.

– Что такое? – спросил Коля шепотом.

Анфиса подняла на него счастливые глаза:

– Лиловый сон*!

Меж ее ладоней цвели на земле покрытые густым серебряным пухом колокольчики лилового сна.

Глядя на Анфису, на ее руки и чуть приподнятые плечи, Коля подумал, что, конечно, Анфиса права, когда бредит театром. Очевидно, театр ее призвание: столько легкости и простоты было в положении ее тела, в ее движениях.

Работа увлекала Колю. Разветвления оврагов были сложны, запутанны. Это была обширная и причудливая страна обвалов, глубоких балок, рытвин, водороев, пещер, родников, крутых красноватых склонов, кое-где поросших терновником и редкой травой, но большей частью глинистых и голых. Некоторые овраги тянулись на километры.

Более жестокой картины уничтожения плодородной почвы Коля еще не встречал. Он знал, что площадь оврагов в этой полосе России настолько велика, что урожай с нее мог бы легко прокормить такую густонаселенную страну, как Бельгия. Он знал, что половина земель здесь заброшена и негодна для сельского хозяйства из-за оврагов. Сознание, что склоны этих оврагов скоро будут превращены в террасы, засажены лесом, вишневыми и яблоневыми садами и что в этом будет часть его труда, наполняло Колю гордостью.

Вскоре они добрались и до того оврага, о котором говорил Смышляев. В нем уже был вскрыт водоносный слой. Вода сочилась по склонам тонкими струйками. Она стекала на дно и немного подальше, вниз по оврагу, образовала чистое озерцо.

Они решили спуститься к этому озерцу, передохнуть на его берегу и напиться чаю.

Овраг был глубокий. Когда они очутились на дне, Анфиса посмотрела вверх, где переплывали через овраг облака, казалось задевая и покачивая на его краю сухую траву, и спросила:

– Как же мы теперь отсюда выберемся?

– Это что! – хвастливо сказал Кузя. – Тут есть такой овраг, что бросишь в него камень – и считай до двухсот, покуда тот камень доскочит до дна. Осенью там разбойники награбленное пропивают.

– Это ты брось, – заметил Коля. – Какие теперь разбойники!

– Сам я их не видал, врать не буду, а слыхать – слыхал. Ехал я как-то мимо того оврага ночью. И вдруг слышу: гармошка, наша ливенка, в овраге заливается. Прямо продрало меня по спине! Я как свистнул, кони как взялись – только меня и видели те разбойники. Один свист от меня остался.

– Ну и ладно, утешайся своими разбойниками!

День выдался жаркий. От зноя все стало желтым: и небо, и поля, и воздух. Как будто зной долго крепчал, томился и наконец приобрел этот тоскливый и зловещий оттенок. Костер из сухих стеблей быстро перегорал, а чайник все не хотел закипать.

Вдалеке раздался удар без отката, будто кто-то взял на рояле, нажав педаль, басовую струну и тотчас отпустил педаль.

– Что это? – испуганно спросил Кузя. – Никак, гром?

– Не похоже на гром, – неуверенно ответил Коля. – Это орудие. Тут где-нибудь стрельбище.

– Нету тут стрельбища. Надо бы полезть наверх, поглядеть.

Кузя начал карабкаться по откосу. Сухая глина комьями сыпалась из-под его ног.

Анфиса, подкладывая в костер сухие стебли, сказала:

– Хорошо, Коля, что у тебя есть мама!

Коля удивленно посмотрел на Анфису:

– А у тебя есть отец.

– Это не то, – промолвила Анфиса. – Отцу многого не расскажешь. Не с кем мне поговорить… обо всем…

– А со мной?

Анфиса покачала головой:

– С тобой как раз и нельзя.

Коля хотел спросить ее: «Почему?» – но сверху хрипло закричал Кузя:

– Вылезайте! Гроза! Страсть какая!

– Анфиса, скорей! – быстро сказал Коля.

Он с облегчением вспомнил, что рейку и инструменты оставил наверху, на краю оврага.

Анфиса накинула на голову платок, начала торопливо его завязывать.

– Скорей! – умоляюще повторил Коля и схватил Анфису за руку.

Вдруг все померкло. Желтая пыль, сорванная с дорог и полей, завилась вверху, и в этой пыли исчез Кузя.

Коля тащил Анфису по крутому обрыву, хватался за колючий терновник, изодрал руки. Вверху уже все ревело. Взглядывая на край обрыва – далеко ли еще взбираться, – Коля один только раз увидел солнце. Но лучше бы он не видел его совсем. Оно было косматое и так дымилось, будто ветер запустил его, как волчок, с чудовищной скоростью и от солнца отрываются и улетают вместе с бурей клочья мрачного пламени.

Анфиса что-то сказала. Коля взглянул на нее. Лицо у Анфисы помертвело, только глаза – темные, напряженные – смотрели вверх, где бурьян рвался из стороны в сторону, цепляясь за землю.

– Что? – спросил Коля.

– Темно… как ночь! – крикнула Анфиса. – Мы успеем… до дождя. Не волнуйся!

«Что она кричит? – подумал Коля. – Какая ночь?.. Ах да!» Там, наверху, в разъяренном небе, летела тьма. Последние остатки света ветер гнал впереди урагана. В полях они были, должно быть, еще видны, эти быстро меркнущие кровавые отблески во всклокоченных далях.

Лишь бы не начался сейчас дождь! Если хлынет ливень, тогда они пропали. Глина размякнет, поползет вниз, начнет обваливаться глыбами. Они не удержатся, сорвутся на дно оврага, а там уже будет мчаться, подымаясь все выше, грязный пенистый поток. Он их захлестнет и потопит.

Коля хорошо понимал опасность, захватившую их врасплох, и полную свою беспомощность. Но вместе с тем, может быть из-за этой внезапности, он временами не верил, что опасность так велика.

«Сон это, что ли?» – подумал он и застонал от досады: на руку упала первая теплая капля дождя.

– Что ты? – крикнула Анфиса. – Это не дождь. С тебя пот льет ручьями.

Тогда только Коля сообразил, что на руку ему упала капля пота.

Склон оврага стал более пологим. Над краем его показалась растрепанная голова Кузи. Кузя протянул руку и помог Анфисе и Коле выбраться наверх.

Коля вздохнул всей грудью и взглянул в ту сторону, откуда подходила гроза. Спасены! Но он не успел ничего сказать. Небо раскололось вдребезги ветвистой струей огня. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт.

– Тут шалаш, землянка! – прокричал Кузя и показал в поле.

Они подхватили рейку и инструменты, побежали к шалашу, навстречу свинцовой стене ливня, и успели спрыгнуть вниз, в землянку, когда отвесно падающая вода шумела, набегая, уже рядом, в нескольких шагах.

Анфиса села на старое, перепрелое сено и закрыла глаза. Коля сел рядом с ней, несмело взял ее руку. Анфиса тихонько подышала на его пальцы, как бы стараясь приласкать и успокоить Колю.

– Какие молнии! – сказала Анфиса. – Я сижу с закрытыми глазами, а все равно слепит.

Ливень шумел, набирал силу. Запахло мокрой землей. Ветер стих, и теперь в ровный гул дождя вошел новый звук: рев и плеск потоков, мчавшихся по оврагам.

Потоки вспухали, подмывали склоны. Глина глыбами падала в воду. Вода несколько секунд переливалась через эти глыбы грязными каскадами, потом размывала их и, вертя в водоворотах, среди пузырей и пены, утонувшего черного галчонка, неслась дальше.

– Гроза будет затяжная или короткая? – неожиданно спросила Анфиса.

– Не знаю, – ответил Коля.

– А как бы ты хотел? Чтобы затяжная?

– Да!

Пусть этот проливной дождь длится хоть до утра, лишь бы сидеть здесь, в шалаше, и видеть, как уже обессиленные, медленные молнии освещают лицо Анфисы, ее темные узкие брови. А до городка можно добраться и ночью: ночь будет лунная.

Дождь стих только в сумерки. Обратно шли разувшись. Глина прилипала к ногам. От промокшей земли тянуло холодком, и Анфиса продрогла в отсыревшем платье.

В обмытой траве наперебой кричали перепела. Туча уходила на север, еще лилась там черной стеной дождя на притихшие села, еще мигала зарницами, а на юге вечернее небо уже очистилось и сияло голубоватым светом.

Они вошли в городок поздним вечером. Река тяжело шумела в крутых берегах. На улицах блестели в мураве лужи, засыпанные сломанными ветками. Городок был растрепан бурей.

Зашли сначала к Нине Порфирьевне. Ее не было дома. Марьевна сказала, что Нина Порфирьевна ушла к Николаю Никитичу.

– Зачем? – испуганно спросила Анфиса.

Марьевна виновато посмотрела на Анфису и промолчала. Она не слышала.

Анфиса повернулась и выбежала на улицу. Коля бросился за ней. Кузя не решился идти следом за ними и поплелся домой.

«Ну и наломала гроза хворосту! – подумал он, отбрасывая ногой поломанные ветки. – Должно, опять повалило мамашин забор».

Каждый раз после грозы этот забор заваливался, и Кузе уже надоело его чинить.

На главной улице Кузя увидел вывернутые дождевыми потоками огромные булыжники, заржавленные кровельные листы на мостовой и засвистел: дело было серьезное.

Старая яблоня

Дело действительно было серьезное. Когда Николай Никитич только что прилег отдохнуть, за рекой пробормотал первый гром. Николай Никитич нехотя встал. Что-то опять начала побаливать застарелая язва. Надо бы сходить к Нине Порфирьевне. Она вновь скажет, что не обойтись без операции. А какая операция, когда человеку перевалило за шестьдесят! Лучше уж так дожить, без операции, – только беречься, не поднимать тяжестей, не надрываться.

Николай Никитич закрыл вьюшки* в печах, вышел на крылечко, посмотрел на тучу и покачал головой. Много он видал гроз, но эта ему особенно не понравилась. Во всю длину тучи шло, дымясь, желтое облако, похожее на грязную вату.

«Низкая гроза, – определил Николай Никитич. – Ох и будет же хлобыстать!»

Он оглянулся на город. Окна в домах хмуро поблескивали, как бы с неодобрением поглядывая на тучу. Из-за реки летели, разевая клювы, галки и прятались на чердаках. Около заборов перекликались встревоженные женщины.

За рекой, со стороны грозы, шел товарный поезд. Дым из паровоза рвался клубами вверх и казался на аспидном небе необыкновенно белым.

Николай Никитич посмотрел на сад. Его издавна тревожило одно обстоятельство: за последние три года овраг подошел к саду вплотную, в одном месте даже покосился забор. А когда Николай Никитич сажал этот сад, овраг был от забора не меньше чем в ста шагах.

«Как бы сад не подрыло!» – взволновался Николай Никитич.

Несколько раз за лето он обходил овраг, прикидывал, что бы можно сделать. И заметил, что водомоина, по которой дождевая вода стекала в овраг, проходила очень близко от другого оврага, который тянулся в сторону ручья. У Николая Никитича возник план – прокопать из водомоины канаву в этот соседний овраг, чтобы отводить туда во время ливней воду. Но было как-то совестно это делать: на краю соседнего оврага стояла чужая хибарка. Правда, в ней давно никто не жил, она была заколочена, но все-таки неудобно.

Пока Николай Никитич раздумывал над этим, туча закрыла солнце и переползла через реку. Вороватая молния опалила глаза. Хлынул ливень.

Николай Никитич попятился от порога. Ему почудилось, что в потоках воды, хлеставших с неба, мечется по саду что-то седое, будто скачут всё на одном и том же месте белые лошади.

Потом он услышал легкий треск и заметил, что забор медленно валится в сторону оврага.

– Подмывает! – крикнул Николай Никитич, нахлобучил кепку, натянул порыжелую кожаную куртку, схватил лопату и, нагибаясь под дождем, побежал через сад к водомоине.

По ней уже неслась грязная вода. Николай Никитич перепрыгнул через водомоину, упал, измазался в глине, поднялся и начал торопливо копать канаву к соседнему оврагу. Теперь, в такой проливень, никто не мог ему помешать.

Земля была вязкая, прилипала к лопате. Дело шло медленно, а до соседнего оврага оставалось еще шагов двадцать.

Вода лилась с кепки по лицу, мешала видеть. Внезапно Николай Никитич вспомнил об Анфисе и перестал копать. Ну, как ливень застанет их в поле, в этих проклятых Адамовских оврагах? Быть не может! Все-таки не дети. Где-нибудь спрячутся.

Николай Никитич провел мокрым рукавом по лицу, посмотрел на сад: забор весь уже повалился, и по ту сторону его вода размывала свежую землю.

Николай Никитич отшвырнул лопату. Он видел, как осел большой кусок земли за старой яблоней. Яблоня наклонилась, в обнаженной земле показались темные корни соседней, молодой яблони; они старались удержать эту осевшую землю, но не осилили. Земля обрушилась, старая яблоня упала, вокруг ее вершины закипела вода, и яблоня, ныряя, показывая спутанные корни и вертясь, поплыла по оврагу. Она ударилась о берег, зацепилась, но вода оторвала ее и унесла вниз, в реку.

– Анфис! – крикнул Николай Никитич и пошел, спотыкаясь, к дому, забыв на земле лопату.

Он вошел в свою комнатенку и лег, мокрый, весь в глине, на деревянный диван. Вверху живота ощущалась острая боль. Иногда она затихала, а потом снова схватывала. Сначала слабо, потом все сильнее и сильнее, чуть не до крика, и опять затихала.

Николаю Никитичу почему-то казалось, что боль возвращается, когда вода начинает подмывать новую яблоню, усиливается, когда она выворачивает ее из земли, доходит до предела, когда с треском рвутся корни, и затихает, когда вода наконец оторвет яблоню и унесет по оврагу. Но тут же вода начинала подмывать другую яблоню, и боль возобновлялась.

Когда ливень стих, соседка Николая Никитича, Антонина Васильевна, женщина сердобольная и любопытная, заглянула в сад – посмотреть, что натворила гроза, и только всплеснула руками. Половины сада как не бывало. Тотчас за клумбой с цветочными часами начинался провал.

Антонина Васильевна прошла в дом. Николай Никитич лежал на диванчике, черный, землистый. Судорога дергала его реденькую бороду.

Антонина Васильевна побежала к Нине Порфирьевне, не разбирая дороги, прямо по лужам, подобрав подол.

Когда прибежали Анфиса с Колей, в доме было пусто. Дверь была прикрыта, но не заперта на замок. Антонина Васильевна рассказала, что Николай Никитич заболел, что приходила Нина Порфирьевна, определила прободение язвы желудка и Николая Никитича тотчас увезли на операцию в больницу. Что с ним теперь, неизвестно.

В больнице было тихо. Тускло горела в коридоре лампа. Нина Порфирьевна вышла навстречу Анфисе и Коле из операционной в белом халате и шапочке, близорукими глазами строго посмотрела на Анфису, взяла ее за руку, сказала: «Пойдем сюда!» Ввела в свой кабинет и прикрыла дверь.

Коля остался в приемной. Он слышал, как вскрикнула Анфиса, хотел войти к матери, но не решился.

Появилась знакомая сиделка, кивнула Коле, достала из шкафа чистую простыню, развернула ее, прикинула длину и сказала про себя:

– Как раз по нему.

– Коля! – позвала из-за двери Нина Порфирьевна.

Она сидела на кожаном диване перед хирургическим столиком и держала за плечи Анфису. Анфиса сидела наклонившись, упершись руками в кожаный диван, косы ее упали. Одну косу она крепко зажала зубами, и Коля услышал тихий звук, похожий на стон: Анфиса сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

– Коля, – спокойно сказала Нина Порфирьевна и показала глазами на Анфису, – пожалуйста, проводи Анфису к нам домой. Посмотри за ней… – Нина Порфирьевна помолчала. – Теперь Анфиса будет жить у нас.

– Не надо! – прошептала Анфиса, затрясла головой, но тотчас обняла Нину Порфирьевну за шею и прижалась к ней.

– Ну, ничего… – Нина Порфирьевна сняла пенсне и пригладила Анфисины волосы. – Ты же взрослая, сама все понимаешь. Утешать тебя я не буду. Для меня и для Коли ты родной человек. И мы, я думаю, для тебя тоже не чужие. Правда?

Анфиса не ответила, только крепче прижалась к Нине Порфирьевне.

Дома Коля сначала не знал, что делать, чтобы успокоить Анфису, но потом понял, что чем сильнее она будет плакать, тем для нее легче.

Коля ждал Нину Порфирьевну, но она все не шла. Анфиса, измучившись от слез, затихла в уголке дивана. Коля укрыл ее пледом, погасил лампу и вышел. Он сел в соседней комнате так, чтобы видеть за открытой дверью Анфису, и просидел почти до рассвета, до возвращения Нины Порфирьевны.

Хоронили Николая Никитича через день. Перед похоронами Анфиса пошла в размытый сад. Стараясь не глядеть на свежий обвал, она срезала все цветы с клумбы, где были цветочные часы, и принесла их на кладбище.

День похорон выдался пасмурный, теплый.

После похорон Нина Порфирьевна пригласила Смышляева и Абрама Борисовича выпить чаю. Оба охотно согласились. По дороге Смышляев сказал:

– Многое я испытал, но такой грозы еще не видел.

– Я хотя и привык, – добавил Абрам Борисович, – но, между прочим, каждый раз волнуюсь.

– Народ наш – мечтатель, – заметил Смышляев. – Вся история это доказывает. Возьмите переселенцев на Белые Воды, сказание о Китеже, все эти поиски справедливости и счастья – от Разина до наших дней, до революции. Вот, к примеру, Николай Никитич. Тоже ведь человек своей мечты. Овраги его погубили. Может быть, и к лучшему, что он умер. Трудно было бы ему пережить гибель сада.

– Дело всей жизни!.. – вздохнул Абрам Борисович.

– Да, овраги… – задумчиво сказал Смышляев. – Сколько этим ливнем погубило земли! Я уже выяснил, что здесь каждый год ливни смывают в овраги пять тонн плодородной земли с гектара. Это дает недобор хлеба с каждого гектара примерно в три центнера.

– Недурно! – рассердился Абрам Борисович. – Когда же это кончится?

– Скоро. Осенью начнем засаживать склоны оврагов. Через несколько лет они превратятся в рощи. Размывов больше не будет.

– Сказка Андерсена! – пробормотал Абрам Борисович, покачал головой и сказал: – Не могу выбить из себя скептицизм.

Чай пили на веранде. По углам стояли в кадках фикусы. Сквозь плотный слой облаков белым пятном проглядывало солнце.

Анфиса отказалась от чая и пошла в сад, в беседку. Она села на скамью, смотрела на поля за рекой и вытирала набегавшие изредка слезы.

– Пусть побудет одна, – вполголоса сказала Нина Порфирьевна Коле. – Посиди с нами.

За чаем Нина Порфирьевна говорила, как она рада, что Коля пристрастился к лесному делу – самому, по ее мнению, благородному и замечательному занятию, – и спросила, почему Смышляев выбрал себе эту профессию.

– Это у меня от матушки, – ответил Смышляев. – Отец мой был слесарем на одном из московских заводов. Жили мы в Лефортове, в бараках. Кругом – мусор, пыль, ни травинки. А мать у меня из-под Вологды. Раз в два-три года она ездила к своим старикам в деревню. И меня с собой брала. Там леса. Бывало, приедем, отдохнем, потом мать наденет сарафан, заплетет косу, как девушка, и идет со мной в лес. Это у нее было как праздник. Сядет на полянке, перебирает стебельки, а сама смеется. Приходила в лес прямо как на свидание с любимым. С тех пор у меня особенное отношение к лесу. Я считаю, что лес – прекрасное выражение силы природы и самый ясный образчик ее совершенства.

Коля слушал плохо. Он все поглядывал в сад, где среди листвы виднелось черное платье Анфисы. Сейчас Анфиса казалась Коле необыкновенно печальной и прекрасной.

Коля ощущал присутствие Анфисы у себя в доме как нечто неправдоподобное. Страшно было подумать, что может наступить время, когда в комнатах уже не раздастся ее голос, не заскрипят ступеньки под ее ногами.

Просыпаясь по ночам, Коля напрягал слух, будто мог услышать за стеной Анфисино дыхание. Он поворачивался к окну и смотрел на небо. Одни и те же звезды светили в комнату и к нему и к Анфисе, и в этих звездах было не передаваемое никакими словами спокойствие ночи.

Речные фонари

Писатель Леонтьев только что возвратился в Ленинград после десяти дней, проведенных на охоте в глухих болотистых лесах около устья Свири. Он вдоволь надышался резким и холодным воздухом непролазных дебрей, продымился у костров и весь еще был во власти недавно пережитой тишины. Отсюда, из Ленинграда, она казалась неправдоподобной. Разная бывает тишина, но безмолвие тамошних лесов было, как казалось Леонтьеву, абсолютным.

Каждый звук, врывавшийся в это безмолвие, тотчас давал толчок воображению – будь то отдаленный гудок озерного парохода, или крик ястреба, или выстрел.

Особенно привлекали Леонтьева гудки пароходов. Он нарочно пошел к берегу Ладожского озера, чтобы посмотреть на пароходы, хотя это было очень далеко от той деревни, где он обосновался.

Вышел он на берег озера к концу весеннего дня, когда день уже меркнул и переходил в северную ночь. Все было чисто и невесомо: и песчаный берег, и гладь воды, и мгла, порождаемая каждым открытым пространством. По озеру шел пароход, и Леонтьев долго смотрел на его легкий корпус и на зажженные, несмотря на белую ночь, фонари.

Там, в этой лесистой и почти безлюдной местности, Леонтьев еще раз понял, что всю жизнь писал не то, что мог бы написать. Всю жизнь он мучился тем, что не в состоянии был с полной силой выразить себя, мучился сознанием, что может и должен написать замечательные и нужные людям вещи. Но каждая написанная книга, как только он ее заканчивал, казалась ничтожной, неудавшейся и непоправимо испорченной.

Он ругал себя за то, что у него хватало сил только на хорошие замыслы, но недоставало упорства, чтобы их выполнить.

Первое время после возвращения в Ленинград Леонтьев никак не мог усидеть в своей холостяцкой квартире. Его все тянуло на воздух, наружу, к Неве. Счастье его, что он жил именно в Ленинграде, где природа входила в самый город и сливалась с площадями, фронтонами зданий, набережными, с самим воздухом и перспективой ленинградских улиц.