Полная версия

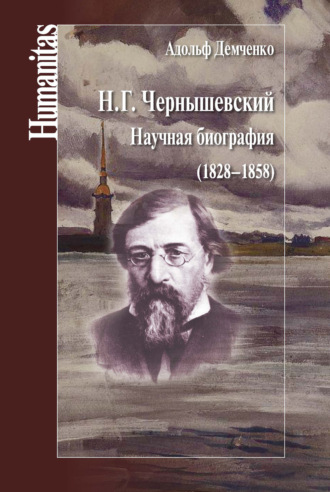

Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)

Училищная система обучения, основанная на схоластике и зубрёжке, особенно тягостно переносилась учениками ещё и потому, что была сопряжена с жестокой системой наказаний, следовавших даже за малые провинности. Наказывали обычно розгами – универсальное средство воспитания, к которому прибегали все педагоги. И не то чтобы сечение розгами «употреблялось» негласно, по инициативе учителей. Вовсе нет! Розги были узаконены высочайшей духовной властью, и обычно те из наставников оказывались на хорошем счету у начальства, кто чаще и охотнее прибегал к этому «первейшему средству для вразумления воспитанников». Трудно представить, чтобы инспектор и учитель Чернышевский вовсе отказался от освященной властью дисциплинарной формы устрашения. Однако, свидетельствует Иван Палимпсестов, учившийся у Г. И. Чернышевского, «по личному побуждению он никого не наказывал розгами и прибегал к этому наказанию только по распоряжению высшей власти <…>. Впоследствии, – говорит мемуарист, – мы лично слышали от него такое суждение: телесное наказание должно достигать своей цели не болью тела, а сознанием наказуемого, что он заслужил такое позорное наказание».[61] Попытки «смягчить» в этом отношении биографию Г. И. Чернышевского, нельзя признать удачными.[62] Конечно, розги есть розги, но всё же Гаврила Иванович отличался от учителей, которые секли своих питомцев только потому, что имели право сечь, и ученики, уже привыкшие к розгам, как привыкают к осенним дождям, всегда чутко различали, когда получали наказание по заслугам, а когда подвергались позорной экзекуции по простой прихоти и самодурству. «Строгий к самому себе, Гавриил Иванович как усердный и всегда исправный деятель отличался при этом ещё истинно дружеским и неподдельно добрым расположением ко всем и каждому, особенно к детям»,[63] – писали о нём в статье, посвящённой пятидесятилетию училища. И это были слова, отнюдь не приглаженные юбилейным глянцем: они отражали действительные черты личности Гаврилы Чернышевского как учителя. Вот почему он пользовался уважением со стороны учеников, оказывавших ему такие знаки внимания, которых не могли ждать другие преподаватели – даже под угрозой розог. Не приукрасить облик Г. И. Чернышевского только потому, что он был отцом великого писателя, а найти объективные характеристики, которые содержатся в критически оценённых первоисточниках – такова задача биографа, и то, что извлечено из глубины времени в рассказе об учительской деятельности Г. И. Чернышевского, вполне соответствует его нравственному облику педагога и человека – доброжелательного, требовательного, справедливого.

Наступил 1825 год, и радостный, и печальный. Прежде всего пришлось подумать о собственном доме – дело хлопотное и недешёвое. Семья Голубевых разрасталась. Вышла замуж за подпоручика Н. М. Котляревского младшая сестра Евгении Егоровны Чернышевской Александра, и в 1824 г. у них родилась дочь Любовь Николаевна.[64] К концу следующего года Александра Егоровна ждала второго ребёнка. Готовилась стать матерью и Евгения Егоровна, а Чернышевские всё ещё жили в голубевском доме.[65] Рядом, на соседней с Голубевыми усадьбе, находился деревянный дом дочери статского советника Е. Я. Мауриной. Ещё три года назад решено было купить этот дом, и 20 ноября 1822 г. была совершена купчая. Однако жить в нём, старом и ветхом, не годилось для преуспевающего священника, и Гаврила Иванович, сломав приобретённый дом, заказал городскому архитектору другой, который предполагалось выстроить окнами на Большую Сергиевскую улицу.[66]

Новый дом ещё не был выстроен, как на семью Чернышевских обрушился удар: умерла, не прожив и трёх недель, дочь. Она была первенцем, и горем придавлены слова, которые читаем в молитвеннике Гаврилы Ивановича: «7-го сентября 1825-го года в два часа и тридцать пять минут утра родилась дочь Пелагея: погода была сырая; и крещена 8-го числа в три часа утром мною: мороз и ясная погода. – Скончалась 25-го в пять часов пять минут пополудни».[67]

Через месяц (11 октября) 32-летний священник Чернышевский торжественно возведён епископом Авмросием в сан протоиерея; через год семья въехала в новый дом, известный ныне как музей Н. Г. Чернышевского; 12 июля 1826 г. Чернышевский назначается членом высшей в Саратове духовной власти – духовного правления.[68] Все эти новые обязанности, вкупе с училищными и службой в Сергиевской церкви, требовали времени и времени, и Гаврила Иванович гасил только что перенесённое горе в работе. Авторитет его как человека безукоризненной честности и порядочности рос с каждым годом. Прихожане Сергиевской церкви не чаяли души в своём пастыре, всегда чутком, внимательном, добром и приветливом. «Бедные доверчиво ходили к нему за советом и помощью, – вспоминал один из современников, – в случае, когда им удавалось скопить трудами своими сотнягу-две рублей, они несли деньги к тому же Гаврилу Ивановичу, который хранил их свято; таких денег, после смерти почтенного старика, нашлось довольно много».[69] «Человек умный, добрый, – писал об отце Чернышевский, – отрёкся от всего для пользы ближних, неутомим в заботе о них» (XII, 503).

Вскоре деятельность протоиерея Чернышевского распространилась и на губернию. Как член духовного правления он был назначен к губернатору (им с 1828 г. стал Александр Борисович Голицын) депутатом с духовной стороны для увещания раскольников. Раскольники преследовались государством и церковью как люди, подрывающие основы христианской религии. Они организовывали различные религиозные секты, имели в 1820-х годах в Саратовской губернии четыре монастыря, более полусотни часовен. Всего раскольников числилось тогда по губернии около 40 тысяч человек. Это была сравнительно большая цифра, обязывающая слуг православия к постоянной пропагандистской, миссионерской деятельности.

Наиболее известными и распространенными на Саратовщине были секты поповцев, поморцев, молокан и спасовцев. Почти все они отвергали современные христианские молебные книги и иконы, поклоняясь только иконам старой живописи и почитая достоверными только книги старинной печати и старинные рукописные религиозные фолианты. Поморцы, например, на молитвах никогда не поминали имя царя. Исповедующие спасовщину и молокане отвергали таинства крещения и причащения. Некоторые из поморцев сорганизовывались в самостоятельные секты субботников, члены которой следовали иудейской религии. Не поддерживая единой православной веры, раскольники подрывали один из основных догматов российского государства. Со временем они становились все более заметной и усиливающейся оппозиционной политической силой и потому подвергались гонениям как со стороны государственной власти, так и со стороны церкви. Не случайно почти все революционные партии всегда учитывали в борьбе с самодержавием силу раскольнического движения. «Движение это, – писал В. Бонч-Бруевич, – полное сильного протеста, было весьма интересно, оригинально и являло собой новое доказательство жизнетворчества русской народной крестьянской массы».[70]

Ближайшим поводом для новых и новых притеснений раскольников служили обыкновенно основанные на грубом суеверии многочисленные акты самоубийства или насильственной смерти. Так, в 1827 г. один из старообрядцев-суеверов зарезал несколько человек, добровольно подвергшихся мученической смерти, чтобы скорее войти в царство небесное.[71] В 1828 г. Г. И. Чернышевскому пришлось соприкоснуться с другим ужасным последствием упорного невежества некоторых сектантов: на всю губернию нашумело дело о массовом самоубийстве 35 человек спасовой секты, находившейся в селе Копёны имения графини Гурьевой Аткарского уезда. Рассказы об этом событии «были еще свежи в начале моего детства», – вспоминал Н. Г. Чернышевский (I, 642).

Наставником копенских спасовцев был И. С. Бездельев, который жил в 30 верстах от Саратова в скиту Формозовского буерака. Со временем среди копенцев возникла самостоятельная группа во главе с семьей Юшковых (Юшкиных), которые в противовес Бездельеву, возлагавшему надежды на «спасову милость», призывали к «самоубийственной смерти». Предсказывая близкое пришествие антихриста, Алексей Юшков пытался в 1802 г. осуществить массовое самоубийство, но местные крестьяне, не принадлежавшие к секте, помешали ему. Секта тогда же была разгромлена, а её глава арестован. А. Юшков отбывал ссылку в Аренсбургской крепости на острове Эзель с 5 марта 1802 г.[72] Отбыв наказание, 70-летний А. Юшков вернулся в Копёны после 1810 г. и 1819 г. или несколько позже вместе с одною своею последовательницею принял «самоубийственную смерть». По-видимому, это подняло упавшие с 1802 г. настроения сектантов, среди которых постепенно сложился новый руководящий центр во главе с И. Юшковым – сыном самоубийцы. В ночь на 1 марта 1827 г. он организовал и провел массовое добровольное убийство двух семей в 35 человек, полностью, от полугодовалого ребенка до 70-летнего старика: у семи из них было перерезано, у остальных перерублено горло. 40 человек копенцев-спасовцев не повиновались И. Юшкову.[73]

Миссионерские действия протоиерея Чернышевского, вносившего в грубые и беспощадные приемы гражданских и полицейских администраторов живое сочувствие и человечность обхождения, были столь успешны среди копенцев, что некоторые старообрядцы решились перейти в православную церковь и никаких беспорядков в связи с происшедшим в уезде не случилось. Все остальные поручения губернатора, относящиеся к раскольникам, он исполнял не менее усердно. Высоко оценивая деятельность Г. И. Чернышевского, саратовский начальник губернии лично обратился 24 июня 1828 г. к епископу Иринею с просьбой «украсить благочестивого протоиерея присвоенною белому духовенству наградою камилавки».[74] Преосвященный не возражал, и Голицын обратился со своим ходатайством к обер-прокурору святейшего правительствующего синода князю П. С. Мещерскому, настаивая именно на камилавке, хотя Чернышевский «не имел ещё узаконенных лет на таковые награды». Упоминая о копёнском деле, губернатор писал, что «сей отличный протоиерей» «весьма много оказал опытов своего благоразумия и истинного сознания религии». 15 ноября Голицын получил уведомление о решении царя наградить Чернышевского бархатною фиолетовою скуфьею, поскольку синод «признал разновременным удостоить означенного протоиерея испрашиваемым ему знаком отличия».[75]

Христианское веропроповедничество Г. И. Чернышевского среди раскольников и язычников продолжалось и в последующие десятилетия и особенно интенсивно при епископе Иакове, правившем саратовской епархией в 1832–1847 гг. Делом особой важности считал Иаков борьбу с расколом на Саратовщине и прибегал нередко к самым жестоким полицейским преследованиям упорствующих иноверцев. Как лицо подчинённое Гаврила Иванович участвовал вместе со своим родственником протоиереем Ф. С. Вязовским во многих экспедициях Иакова.[76] Однако суровость административных мер зачастую не вызывала в душе обоих протоиереев полного согласия. «Они оба, – писал Н. Г. Чернышевский, на глазах которого протекала миссионерская деятельность отца, – были люди искренно-верующие, конечно; но люди, не делавшие дурного. Через их руки проходило много дурных дел; они смягчали их, уничтожали их, сколько могли. Мало могли; мало; архиерей (Иаков) был осёл-фанатик; впрочем, даже и это не очень важно было; но дела о расколах, о ересях возникали и велись помимо архиерея и помимо всей духовной администрации саратовской епархии, и мало могли делать в защиту раскольников и тому подобных людей Фёдор Степанович и мой отец; но, что могли, делали» (XV, 250). Авторитетное свидетельство сына многое объясняет в характере этой стороны деятельности Гаврилы Ивановича, начало которой было положено в первые же годы его восхождения по ступеням церковной иерархии.

В послужной формуляр Г. И. Чернышевского в 1828 г. сделаны ещё два вписания. «Мая 21 по предположению преосвященного Иринея, данному Пензенской духовной консистории, определён саратовским градским благочинным» – эту новую и очень почетную должность он исправлял 15 лет. Благочинный являлся прямым посредником между архиерейской властью и священниками города, и его первой обязанностью было наблюдение за поведением и нравственностью священнослужителей. Весьма показательно для характеристики Г. И. Чернышевского, что его назначение благочинным городских церквей состоялось вскоре после специального царского повеления (от 17 марта 1828 г.): «В благочинные выбирать священников примерного поведения, недеятельных из них немедленно удалять».[77]

В том же году (30 декабря) Г. И. Чернышевский назначен членом духовной консистории – высшего епархиального органа власти. Таким образом, в год своего 35-летия Гаврила Иванович получил самые высокие и почётные для священника посты, какие только существовали в епархии. Оставалась лишь должность кафедрального протоиерея, но и её он получит в 1856 г., после смерти Ф. С. Вязовского.

Назначение присутствующим в духовную консисторию было особо памятным, так как состоялось в день открытия саратовской епархии и её основных учреждений – духовной консистории, епископской кафедры со штатом архиерейского дома и кафедрального собора.[78] Кроме того, ему была поручена благодарственная речь, которую он произнёс на торжественном церемониале открытия епархии в присутствии первого саратовского епископа Моисея, губернатора А. Б. Голицына, почётных граждан города, многочисленных чиновников и священников.[79] Одновременно с Чернышевским членом консистории стал Ф. С. Вязовский, в то время состоявший на священнической вакансии Александро-Невского собора, а несколько позднее – кафедральный протоиерей.[80]

Несмотря на высокие для саратовской епархии должности, протоиерей и благочинный Чернышевский был совершенно чужд кичливости и чиновного чванства. Он не принадлежал к людям, которых боялись и которые вызывали подобострастный трепет у окружающих, особенно подчинённых: «Мой батюшка был не такой человек», – писал об отце Н. Г. Чернышевский, рассказывая о своих ранних юношеских впечатлениях (I, 591). «Он имел власть и подчинявшихся этой власти. Но едва ли когда-нибудь эта олицетворённая кротость возвысила голос или наморщила чело, видя проступки подчинённых ей», – свидетельствовал современник.[81] И это в эпоху, когда, по словам осведомлённого историка, «благочинные были чистые князьки, держали себя надменно с остальным духовенством и обирали их сильно; священник даже у себя в доме не смел сесть при благочинном».[82]

Вот портрет Г. И. Чернышевского, оставленный близко знавшим его современником: «Он имел осанку, невольно внушавшую уважение; тихая плавная поступь; чистое, замечательной белизны, с легким оттенком румянца лицо, шелковистые, отчасти волнистые, светло-русые волосы, самых скромных размеров такого же цвета борода; дышащие неподдельною добротою глаза; тихий, отзывающийся какою-то задушевностью голос (с слабым оттенком шепелявости); необыкновенная плавность и логичность речи; сосредоточенность взора над тем, к кому он был обращён, как будто чрез эту сосредоточенность говорилось: смотри на меня, сердце моё откровенно с тобою».[83]

В 1828 г., столь наполненном для Г. И. Чернышевского важными событиями, случилось ещё одно, пожалуй, самое значительное: родился сын. В молитвеннике появились строки: «1828 года июля 12-го дня поутру в 9-м часу родился сын Николай. – Крещён поутру 13-го пред обеднею. Восприемн<иками> протоиерей Фёдор Стеф<анович> Вязовский, вдова протоиерейша Пелагея Ивановна Голубева».[84] Сыну суждено было жить, он так и остался единственным ребёнком в семье протоиерея.

3. Семейное воспитание

Однажды, на 21 году жизни, Н. Г. Чернышевский написал в студенческом дневнике: «Не буду ли после недоволен папенькою и маменькою за то, что воспитался в пелёнках, так что я не жил, как другие, не любил до сих пор, не кутил никогда, что не испытал, не знаю жизнь, не знаю и людей и кроме этого через это самое развитие приняло, может быть, ложный ход, – может быть» (I, 49–50). Возникшее под впечатлением порыва сомнение, бывало, возобновлялось. Но в основном позднейшие высказывания о характере семейного воспитания исполнены сознанием его неложности, положительности, правильности. Выражения «воспитался в пеленках», «не знаю жизнь», «не знаю людей» возникали чаще всего в контексте озорных и внешне привлекательных мыслей о кутежах. Впоследствии понял: жизнь и людей он научился понимать верно и глубоко во многом благодаря тому воспитанию, которое получил в ранние годы. Вот некоторые прямые автобиографические высказывания Чернышевского на этот счет: «Благодаря дельности и рассудительности моих старших, я, подобно моим кузинам и кузенам, очень рано привык понимать характер жизни, в которой рос» (XII, 498); в семье «я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительною жизнью. Такой продолжительный, близкий пример в такое время, как детство, не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, что добро и что зло» (I, 680–681). Необходим развёрнутый биографический комментарий этих высказываний, чтобы выяснить, как и по каким линиям шёл процесс воздействия воспитательных элементов на формирующееся сознание и на душевный склад, какие именно стороны и факты семейного воспитания и окружающей саратовской жизни связаны с будущими теоретическими воззрениями писателя-демократа, или, словами Чернышевского, «как и что влагала жизнь в голову и в сердце» (I, 567).

Ко времени рождения Николая (Николи, Николеньки) семья Чернышевских и Голубевых уже составляла единое целое и в бытовом и нравственном отношениях. После смерти Николая Михайловича Котляревского (1828), мужа младшей из сестёр Голубевых Александры, она вышла в 1831 г. замуж за мелкопоместного дворянина Николая Дмитриевича Пыпина (1808–1893), имея на руках двух малолетних детей.[85] У Пыпиных родилось ещё восемь человек: Варвара, Александр, Полина, Евгения, Сергей, Екатерина, Петр, Михаил. Особо дружил Николай Чернышевский с Александром (1833–1904), который впоследствии стал профессором Петербургского университета, журналистом, историком литературы, академиком. Свидетельства Пыпиных, и в первую очередь А. Н. Пыпина, выраставшего почти в одни годы с Чернышевским, являются авторитетным биографическим источником, и мы не раз будем прибегать к ним в характеристике различных периодов жизни Чернышевского.

Новое замужество младшей из Голубевых не внесло заметных изменений в сложившийся строй их жизни. По-прежнему действительной главой обоих семейств была Пелагея Ивановна. Принадлежность «почитаемого семейного патриарха» Гаврилы Ивановича к духовному сословию направляло ход жизни в привычное, традиционное для Голубевых русло, и дворянство Н. Д. Пыпина не оказывало сколько-нибудь существенного влияния на семейный уклад в целом.[86] Некоторые биографы Чернышевского преувеличивали это влияние, находя в нём немаловажное объяснение процесса расхождения будущего писателя с его отцом в вопросах религии.[87] Источники не подтверждают подобного суждения, опирающегося на чисто внешнее обстоятельство, которое скорее затушёвывает, чем проясняет подлинную, гораздо более сложную картину формирования мировоззрения Чернышевского. Ориентация Пыпина на чиновно-дворянскую среду и влияние этого окружения на жизненный строй семьи сказались лишь на судьбе его детей, получивших не духовное, а светское образование. В религиозно-насыщенный мир Чернышевских Николай Дмитриевич никогда не вмешивался, будучи человеком верующим, набожным. По словам Чернышевского, «дядюшка, женившийся ещё юношей, потом всю молодость проживший в семействе тёщи, наполовину вошёл в интересы духовного круга», и если через Н. Д. Пыпина семейство «несколько соприкасалось с небогатым дворянством» и прочими сословиями «среднего слоя общества губернского города» («и помещики, и военные, и чиновники, и купцы, и всякие «разночинцы», как пишется в церковных (да и в гражданских) переписках»), то «всё это было довольно незначительною долею в жизни нашего семейства: главное наше родство было духовное, центр всех наших отношений и разговоров был – духовный» (XII, 491).

Религиозное влияние на Чернышевского в ранние годы было значительным, определяющим. Оно возникло как естественное, необходимое, главное звено в строго и тщательно продуманной Гаврилой Ивановичем системе воспитания своего единственного сына. Современники вспоминали, что «отец, идя в церковь, обыкновенно брал с собою и сына и ставил его в алтарь» и что таким образом до поступления в духовную семинарию мальчик «не пропустил ни одной божественной службы». Тому же мемуаристу маленький Николя припоминается как «херувимчик»: «Чистое белое личико с лёгкой тенью румянца и едва заметными веснушками, открытый лобик, кроткие, пытливые глаза; изящно очерченный маленький ротик, окаймлённый розовыми губами; шелковистые рыжеватые кудерьки; приветливая улыбка при встрече с знакомыми; тихий голос, такой же, как у отца».[88]

Среди первых составленных отцом прописей, которыми семилетний Николя начал изучение родного языка, значились фразы: «Бога люби паче всего», «Веруй во Евангелие», «Господь даёт разум», «Един есть Бог естеством».[89] «Чаще всех других сословных, деловых и общественных слов, – писал Чернышевский в автобиографических записках, – слышались моим ушам до 18 лет: „архиерей, Сергиевская церковь, священник, консистория, обедня, заутреня, вечерня, антиминс, дарохранительница, ризы, камилавка, наперсный крест”» (XII, 492).[90]

Однако не будучи религиозным фанатиком, Гаврила Иванович вовсе не ограничивал интересы мальчика исключительно религиозными внушениями. Николя, например, не чуждался мальчишеских игр, запрета в них не знал, и было бы ошибочным представлять его только молящимся да посещающим церковь. Сын современницы Чернышевского И. Я. Славин писал с её слов: «Моя мать была в то время ещё маленькой девочкой и помнила Н. Г. Чернышевского маленьким мальчиком, принимавшим участие в совместных с нею детских играх. У матери моей остался в памяти от детства рыжий, бойкий, озорной Коля Чернышевский».[91] Один из сверстников Чернышевского В. Д. Чесноков вспоминал, как летом они запускали бумажного змея, играли в лапту, в козны (бабки), прыгали через ямы, зимой катались на салазках, а когда стали постарше, придумали катание на дровнях. Скатывали с дровней бочку, в которой возили с Волги воду, впрягались в них, ввозили их на крутые спуски Гимназической улицы или Бабушкиного взвоза и оттуда скатывались вниз к Волге. «Любитель больших и сильных ощущений», Николай и ещё старшие мальчики всегда стояли впереди, направляя дровни «на ухабы и шибни» и непременно норовя «проскочить через прорубь, конечную цель нашего катания»; «сколько смеху, шуму и говору было при катании! Нам только удивлялись, как мы не сломаем наших голов при таком бешеном катании».[92]

Конечно, свобода в детских играх и широкие ребяческие общения объясняют только одну из сторон принятого в доме Чернышевских воспитания. Гораздо большее значение имела обычная повседневная обстановка, в которой, по словам самого Чернышевского, господствовал «простой человеческий взгляд на каждый отдельный факт жизни» (I, 684).

Основным первоисточником, служащим для уяснения этого важного положения, являются автобиографические записки Чернышевского, составленные в Петропавловской крепости в 1863 г. Называя свой труд «книгой» (I, 683), автор, вероятно, предполагал опубликовать его. Это видно также из многочисленных обращений к читателю, встречающихся в различных местах заметок. Ясно, что печатать свои произведения, имеющие автобиографический характер, Чернышевский мог только с учетом строжайшей цензуры, и он заранее позаботился о том, чтобы завуалировать высказывания, приобретавшие антимонархический смысл. Увидев невозможность опубликования записок, Чернышевский переработал их для беллетристического сочинения «Повесть в повести». Но и оно не было напечатано, и все эти материалы долгое время пролежали в жандармских архивах.[93] К ним непосредственно примыкают написанные тогда же рассказы «Наша улица» («Корнилов дом», «Жгут»).

Автобиографические записки остались незавершёнными. Они состоят из четырёх частей, органически связанных между собой. Первая названа автором «Воспоминаниями слышанного о старине», затем следуют сообщения о детском чтении и «фактах действительной народной жизни».

Чернышевский не случайно начинает автобиографию рассказами бабушки Пелагеи Ивановны Голубевой о подробностях жизни предков. Это были прежде всего первые детские впечатления, глубоко запавшие в память ещё и потому, что объясняли в известной мере образ жизни старших членов семьи Чернышевских-Пыпиных и, следовательно, давали возможность «по мне, – писал Чернышевский, – приблизительно заключать о том, под какими впечатлениями и с какими понятиями вырастало то поколение среднего сословия, которое родилось на белый свет в коренных областях нашей матушки России в двадцатых, в тридцатых годах XIX века» (I, 567). Подобное обобщение характерно для задач автобиографии, долженствующей пролить свет, по мысли автора, на основные условия формирования нового поколения общественных деятелей – революционных разночинцев.