полная версия

полная версияУ березки я заплакал

– С помощью канонов древнерусского зодчества я открыл для себя, что идущая из космоса энергетика при подходе к земле переключается на крест. А уже от креста она взаимодействует с окружающим пространством. Во всех своих проектах я учитываю это обстоятельство. Кроме того, мною разработаны специальные конструкции, которые пока нигде в стране не производятся. Дом, который вы сейчас посетили, построен именно таким революционным способом. Конструкции для него пришлось заказать на одном из заводов. В этом доме, не побоюсь сказать, хочется жить, каждая комната несет свой энергетический заряд. В столовой, например, сразу появляется желание пообедать, спальня обеспечит здоровый крепкий сон, а работа в кабинете вдохновит на интересные идеи. И все это достигается благодаря применению секретов древнего градостроительства.

Фомин замолчал и внимательно посмотрел на удивленных слушателей. Затем продолжил свой рассказ.

– С вашего позволения, приведу один характерный пример. Недавно я узнал, что в Китае за пятнадцать дней построили 30-этажный отель. Так вот, секрет скоростного возведения заключается в том, что вначале на заводах производятся готовые конструкции, которые затем доставляются на стройплощадку и, как в детском конструкторе, насаживаются друг на друга. Новая технология позволяет китайцам не только сократить сроки строительства, но и почти в десять раз снизить затраты. Мои расчеты показывают, что в России, используя вселенский закон градостроительства, можно добиться даже большей эффективности. Увы, мы как всегда, опаздываем…

Договорить Фомину не дала супруга Никонова, Инна Константиновна.

– Мужчины, успеете еще пообщаться. Приглашаю к столу, шашлык уже ждет вас.

Приготовленный Паровым шашлык оказался необычайно вкусным. От поджаренного мяса исходил тонкий аромат, возбуждающий аппетит. Под водочку нельзя было придумать лучшей закуски.

– Фермером я стал как бы поневоле, – произнес во время паузы Паров. – В городе мне поставили неутешительный диагноз онкологического заболевания, и ехал я в деревню, чтобы умирать. Считаю, что Бог спас меня. Произошло это благодаря матушке Рахиль из соседней Ивановской области. Она буквально вымолила меня.

Далее Паров рассказал, как сегодня тяжело приходится не только фермеру, а вообще сельским жителям. Во всем правят бал чиновники. И хотя они понимают, что многие законы – дурацкие, но все равно будут их исполнять – лишь бы сохранить свое кресло.

– А я эти законы посылаю подальше, – обобщил сказанное Паров. – Считайте меня незаконопослушным. Зато я могу делать реальные дела. Именно так мы отстояли школу, которую в деревне собирались закрыть как нерентабельную. Мы провели местный сход, подняли бучу, подключили журналистов… Плюсом себе могу записать также помощь в восстановлении храма в соседнем селе. Если бы нас со всех сторон не обкладывали всевозможными законами и нормативными актами, насколько лучше бы жилось россиянам.

– Я полностью согласен с Николаем Павловичем, – заметил Артем Маркин. – В минувшем году, став депутатом городского совета, я ощутил всю силу владимирской бюрократии. Именно она губит предлагаемые программы по сохранению и развитию исторического ядра областного центра, давая «добро» на возведение архитектурных уродцев. А совсем недавно я от действия чиновников пришел даже в шок. На Спасском холме когда-то располагался двор Андрея Боголюбского. Этот участок находился в аренде, а за два дня до празднования 900-летия великого князя оказался в частной собственности. Настоящее кощунство! Я, уроженец Сибири, считаю сегодня Владимир родным городом. Именно здесь я состоялся как музыкант, как человек, как руководитель. Владимирская земля питает все мое творчество, необыкновенная духовность этих мест наполняет мою жизнь особенной энергией. А чиновникам на все древнее и величественное наплевать. Правильно сказано, что главное для них – подольше не оставлять насиженные места во властных структурах.

Так постепенно разговор за столом вперемежку с вкусной пищей и потреблением горячительных напитков перебросил мостик к судьбе исторического города. У руля этого разговора оказался хозяин дома Евгений Павлович.

– А вы знаете, что в первые годы работы Государственной думы даже поднимался вопрос о перенесении столицы из Москвы во Владимир? И такое решение едва не приняли.

Я решил тоже подлить масла в огонек обсуждаемой темы. Однажды мне случилось беседовать о судьбе Владимирской иконы Божией Матери с настоятелем Свято-Троицкого храма во Владимире Евгением Боровских. Этот батюшка приобрел известность в православных кругах тем, что первым в области стал проводить службы среди заключенных в колониях и тюрьмах. Отец Евгений посетовал, что прославившаяся во Владимире чудотворная икона до сих пор не возвращена из Москвы в родной для нее город. Более того, она долгое время находилась в запасниках Третьяковской галереи. Во время выборов каждый из кандидатов в городские мэры обещал решить насущный для владимирцев вопрос. Но как только становился главой администрации, о своем обещании сразу же забывал. По мнению отца Евгения, чудотворная икона, оказавшись снова в родном Успенском соборе, привлекла бы к себе огромное количество верующих людей, совместная молитва которых перед святыней могла бы привести к самым неожиданным результатам. Создается впечатление, что, несмотря на неоднократные просьбы духовенства и паствы, идет сознательное торможение народного волеизъявления.

…Вернувшись домой после посещения дачи Никонова, я продолжал размышлять о судьбе города Владимира. Ход моих мыслей перекинулся к его далекому прошлому, связанному с правлением князя Андрея Боголюбского. Возникли ассоциации, уходящие своими корнями в библейскому царю Соломону, но затрагивающие и наше время.

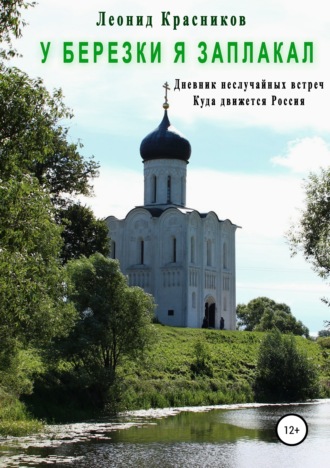

Именно Андрей Боголюбский за семь лет, с 1158 по 1165 годы, осуществил беспримерную строительную программу. В ходе ее были сооружены такие архитектурные жемчужины, как храмовый комплекс в Боголюбове и церковь Покрова на Нерли, Успенский собор и Золотые ворота во Владимире. «Повесть об убиении Андрея Боголюбского» уподобляет князя Андрея легендарному деятелю библейской древности, реально существовавшему царю Соломону. Этот правитель, причем, тоже за семь лет, возвел небывалый дворец-храм «святая святых» во славу Божию. При этом Соломон преследовал и чисто прагматическую цель – решал задачи политической и культовой централизации, обновления страны и государства. Для этого он даже перенес столицу и центр культа из Гаваона в Иерусалим.

Последняя идея также присутствовала в действиях князя Андрея Юрьевича при переходе из Киева (Вышгорода) во Владимир на Клязьме (Боголюбово) и перенесении на северовосток Руси великокняжеского стола. Причем своеобразным символом, «знаменем» всех преобразований стала икона Владимирской Богоматери.

Владимир строился в 12-м веке как новая «эпическая» столица, о чем говорят не только огромные для того времени размеры города, но и количество его ворот, равное семи, среди которых, в соответствии с устно-поэтической традицией, были Золотые, Серебряные и Медные.

Исторически доказано, что в правление Андрея Боголюбского Владимиро-Суздальское княжество достигло значительного могущества и было сильнейшим на Руси. Фраза из летописного текста очень емко и точно говорит о том, что еще могло лежать в основании всей деятельности Андрея Юрьевича: «не величав (он) был на ратный чин, но искал похвалы только от Господа Бога».

Получается, что город Владимир стал знаковым во всей истории Древней Руси. Возможно, что и в наше время он может сыграть свою объединяющую роль для страны. Выдвигается множество идей спасения России, ее позитивного движения к былому могуществу. Но все эти идеи остаются несостоятельными.

Если возвратить Владимирскую икону Божией Матери в родной город, перенести столицу из Москвы во Владимир, о чем уже шла речь в Государственной думе, создать здесь своего рода центр православия, тем самым приблизив желание народа к воле Божией, развернуть в городе грандиозное строительство по канонам древнерусского зодчества, открытым Фоминым, – не станет ли это залогом будущих преобразований в целом по стране?

В одной из проповедей, показанных по телевидению, патриарх Кирилл сказал, что «бросить вызов самому себе – тяжелее всего». И, немного спустя, он добавил: «Пути человеческие управляются Богом, но только тогда, когда человек сам этого пожелает».

Нам остается только пожелать, чтобы все наши устремления шли в соответствии с волей Божией. Но сможем ли мы бросить вызов самим себе?

НЕ ХОРОШО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКУ ОДНОМУ

Как-то, перебирая газетные вырезки и старые записи, я обнаружил несколько пожелтевших от времени листочков бумаги. Развернул. Увидел дату: 1 июля 1984 года. Это была запись, сделанная мною сразу после встречи выпускников историко-филологического факультета Горьковского университета. Встреча была приурочена к десятилетию окончанию вуза. Еще раз вчитался в памятные строки, волнующие и поныне.

«Всего лишь два часа назад я расстался со своими однокурсниками. Как один миг пролетела наша встреча. Два дня вместили столько впечатлений, что иному человеку не суждено испытать за всю жизнь.

Мне очень грустно, но грусть эта особенная. Для всех нас встреча стала праздником, который, по словам Хэмингуэя, «всегда с тобой». За короткое время мы стали душевно богаче, в сердце каждого из нас снова постучала молодость.

Запомнились слова, сказанные одним из преподавателей: «Надо спешить жить. И смелее, решительнее делать то, что считаете главным. Сегодня все вспоминали прошлое, а стоило бы попробовать заглянуть в будущее».

Правильно: человек молод, пока у него есть будущее. Мне так хочется, чтобы судьба снова свела нас вместе, чтобы наша необычная дружба нашла продолжение».

Продолжение состоялось, причем, с завидным постоянством на протяжении еще почти тридцати лет после той памятной встречи. За минувшие годы у каждого накопилось немало трудностей и проблем. Но мы как бы забывали о них и, хоть на чуть-чуть, поворачивали время вспять, сохраняя наш былой студенческий дух.

На последней встрече мы еще раз порадовались нашей судьбе, еще раз поприветствовали друг друга. Поседевшие, заметно состарившиеся, располневшие, с лицами, исчерченными вдоль и поперек морщинками, но с прежним, не потускневшим со временем блеском в глазах. Годы берут свое, но общее пожелание при расставании было прежним: мы должны беречь себя для нашей новой встречи. Гореть духом, но сохранять, сколько хватит сил, свое здоровье.

Для меня само собой возник вопрос: «Что вообще объединяет столь большие группы людей, которые, несмотря на значительные расстояния, на занятость находят время снова и снова общаться друг с другом?» Ведь собираются на подобных встречах не три или пять, а сорок и более человек. Одним притяжением былой молодости столь удивительное явление не объяснишь.

Отвечая на поставленный мною вопрос, я пришел к неожиданным для меня размышлениям. У одного из православных авторов удалось прочитать о том, что «интерес, приключение, успех переживаются в одиночку, любовь (эрос) переживается только вдвоем. Есть ценностные события, которые переживаются только совместно, другим образом – нет. Таковы именно высшие ценности».

В наступивший век информации мы чаще попадаем в своего рода паутину, уходя от подлинного общения. Жажда общения остается не утоленной. Все это ведет к одиночеству. А выход из одиночества один – через повторяющиеся встречи с коллегами или бывшими однокурсниками оживить в себе тлеющий уголек общения, наполнить душу непередаваемой духовной радостью. Потому что самый слабый луч благожелательства, сострадания, бережного и чуткого отношения человека к человеку, взаимообмен в живой беседе – в этом уже содержится зародыш истинной дружбы. А истинная дружба есть духовная любовь, которая, по словам патриарха Кирилла, «способна соединять людей». Он же отмечает, что такая любовь – «это одновременно направление человеческой воли к добру».

Каждый из присутствующих на подобных встречах в какой-то мере обладает даром, достоянием столь высокого духовного общения, несущего в себе Божественное начало.

Для верующего нет сомнения в том, что человеческая жизнь идет в потоке промысла Божия, и Творец имеет дивное попечение о каждом создании Своем. Для нас он тоже своим вторжением в нашу жизнь еще в студенческую пору показал, что мы с Ним едины. Господь вторгся в наши сердца и души тихой и незаметной благодатью, которая только укрепилась со временем.

… На первых курсах учебы в университете компанию филологов дополнял Александр Аракелов. Обладая поэтическим даром, Саша и на уборке картофеля, на своих «домашних посиделках» увлеченно читал стихи, отражавшие его взгляд на окружающий мир. Этот мир был наполнен глубокими и тонкими чувствованиями человеческих отношений, неповторимой красоты родной природы, попытками заглянуть в самые потаенные уголки молодой неокрепшей души.

Для большинства студентов Саша так и остался автором лишь нескольких стихотворений. После второго курса Аракелов неожиданно покинул университет, решив продолжить учебу в Комсомольске-на-Амуре. Пробыв на Дальнем Востоке несколько лет, Саша вернулся в ставшее для него родным Сормово. Высшего образования он так и не получил. Стихия захватила его, поставив на первое место поэзию, в тени которой незаметно позади остались постоянная профессия, семья, социальные ориентиры. Саша был абсолютно неприспособленным к жизни, часто менял место работы, а в последние годы вообще был безработным. Видимо, от непонимания окружающими, от того, что стихи его идут в стол и нет возможности опубликовать их в виде сборника, Саша стал злоупотреблять вином, которое, в конце концов, его и сгубило.

Меня могут вполне справедливо упрекнуть: «Зачем вспоминать о человеке, повторившем судьбы многих несостоявшихся поэтов? Мало ли было в 70-90 годы людей, не выдержавших испытание жизненными обстоятельствами, не приспособленных к элементарной борьбе за существование?» Дело в том, что Александр Аракелов на самом деле был незаурядной личностью. Его печально-насмешливая и мужественная поэзия, вобрав в себя многое от мира, еще ждет своего открытия. А те, кто знал его поближе, до сих пор вспоминают как человека отзывчивого, с доброй душой и открытым сердцем.

В жизни так случается, что, чем сложнее, тоньше и глубже внутренняя сущность человека и чем эффектнее его внешность, тем менее верно его нередко воспринимают, тем несправедливее оценивают. Здесь мы имеем дело с «кривым зеркалом» общественного мнения. И чем утонченней человек, тем сильнее его творческое воображение, чем впечатлительнее его наблюдательность, тем чаще его будут посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто забываем об этом, мы не думаем о нашей общей судьбе и совсем не постигаем, что лучшие люди страдают больше всех.

Саша считал, что:

Для счастья немного надо,

Но это «немного» огромно:

Пространство дождя и сада С прогулкой веселого грома.

А свое отношение к жизни он выразил в таких строчках:

Не надо мне другую жизнь.

Моя – единственная, неповторимая,

Пускай безумная, непоправимая,

Зато живая – не во лжи…

Когда-то ученики спросили Антония Великого, как он видит Господа Бога? Он ответил им приблизительно так: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо – и сердце мое видит Господа и поет от радости».

Саша мог с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, умел находить в каждой жизненной мелочи глубину и красоту, как бы некую дверь, ведущую в духовные просторы. Ему было довольно простого цветка, чтобы коснуться божественного миротверения и изумленно преклониться перед ним.

И отошла плакун-трава – Настал отрадный август.

На город пала синева,

А ночью – влага.

Грибом запахло во дворах,

В газонах – сеном.

Петух в квартале заорал Вслед за сиреной.

Я начинал другую жизнь – В который раз уж!

На дне заплаканной души Смеялся разум…

А вот уже почти философское:

Листья летят и не падают, нет.

Все-то летят в куролесице лет.

Вечно из осени в осень летят.

Это ведь выдумка – про листопад.

Существует такое понятие, как верность. Она предполагает цельность души. Чтобы быть верным, надо что-то безраздельно любить. Кто действительно любит, тот не может иначе: в нем властвует внутренний закон, святая необходимость. Для Саши Аракелова верность связана со всепоглощающей любовью к поэзии.

В один из тягостных для него 80-х годов он крестился. И хотя по воспитанию и духу эпохи Саша был атеистом, тем не менее он верил в существование Христа и Божией Матери, в их нравственное величие. Марию и ее Сына он ставил на для всего человечества высоту, браня себя за собственное несовершенство.

Однажды Саша попросил у меня Библию, сказав при этом: «Надо хотя бы познакомиться с тем, что читает большая часть человечества». Через какое-то время он возвратил Вечную Книгу. При этом глубокомысленно заметил: «По Новому Завету надо бы строить собственную жизнь. А в Ветхом Завете меня поразила «Песнь песней Соломона». Вот это художественность, вот это поэзия!»

И он тут же прочитал из Библии потрясший его отрывок:

«Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!» (Песн. 4:9-11)

И далее Саша добавил: «Поэзия, моя невеста, тоже полностью пленила меня. Ею я только и живу».

Остается сожалеть, что ни Саша, ни я в тот момент не знали таинственного смысла этой песни. А ведь под символом чистой любви, которую выражают друг другу жених и невеста, книга Песнь песней показывает ту высокую любовь, которой Господь Иисус Христос возлюбил свою Церковь и то пламенное стремление к соединению с Господом, какое питает всякая душа, верующая и любящая Его.

… Саша все больше и больше не справлялся с грузом материальной необеспеченности, неустроенного быта. Ему приходилось испытывать лишения, которые очень трудно перенести даже стойкому оптимисту. Но эти лишения настойчиво призывали его к сосредоточенному созерцанию мира так, как если бы некий сокровенный голос говорил ему: «В том, что тебе уже дано, сокрыто истинное богатство; проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно».

Вспоминается, писатель и философ Иван Ильин, однажды написавший: «Во всех вещах мира есть измерение глубины. И в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за «богатством» скрывается сущая скудность, жалкое убожество; а бедность может оказаться сущим богатством, если человек духовно овладел своим скудным состоянием».

Саша все чаще и чаще доходил до нервного истощения. По ночам его мучила бессонница, которая выжимала из него последние силы. Но бессонница, если вдуматься, – это способность вынести одиночество. Там, где все покинули Сашу; где он совсем один, предоставленный самому себе, ночью не спит, лежит и уверен в том, что только сам в состоянии себе помочь – и начинается необычная, отторгнутая, напряженная жизнь, выливающаяся в стихотворные строчки.

Ну что ж, не удалась.

А хороша была,

Так хороша,

Что я почти счастливый.

А в том, что одинок, – Одна моя вина.

Александр все чаще задумывался о том, почему именно с ним происходят разные скорбные ситуации. Ясного ответа так и не находил.

Выходит, я заблудился – Шатает меня на ветру…

Нет дома, в котором родился, – Пуст дом, в котором умру.

И еще:

По Сормову брожу, кружу – Воспоминаньями дышу.

Все воскрешаю, вспоминаю жизнь… Куда ушла – не знаю.

Саша дошел до того, что стал «шутить с огнем». Вместо того, чтобы прийти к спасительному, уже знакомому ему по Библии, Господу, полностью положиться на Его волю и тем самым обрести необходимое спокойствие, он выбрал себе в союзники… злого духа. Сатана стал как бы маской поэта, за которой он скрывал свое трагическое лицо. Сатана же сразу принялся за дело. Он мертвой хваткой схватил Сашину душу, скользким червяком проник в его сердце. Все это вылилось в мрачные стихи о конце жизни, о надвигающейся неизбежности. Саша словно чувствовал приближающийся исход, и здесь Сатана не помешал ему уже через растерзанное сердце написать вдохновенные строчки.

Пролетает жизнь моя с дерзким вызовом и в лени.

Ярким утром января Промелькнет вагон последний.

Или – все-таки схвачусь я за что-то – не до лени – и за вихрем полечу, как блаженный, на коленях.

Или – утром января

Я уйду, смеясь, из дома:

до свиданья, жизнь моя,

или – здравствуй все, что ново…

Среди стихов – и автоэпитафия с поразительным содержанием:

Преставился с миром – поплачем по Сашке, по Сатане.

Он баловнем был неудачи и медленно на огне горел, улыбаясь, и млел…

С пронзительной ясностью Саша определил себе место последнего упокоения:

Лягу в ногах у бабушки с дедушкой там, наверху над рекою, над кленами, недалеко от погибшей девушки, так безнадежно в кого-то влюбленной.

Там, за стеною краснокирпичной,

возле тюряги и храма науки,

буду подслушивать посвисты птичьи,

Божьего мира улавливать звуки…

Предсказания судьбы сбылись в точности: именно в январе Александр погиб в своей квартире при конфликте с одним из непрошенных гостей; именно рядом с бабушкой и дедушкой, в одной ограде, его похоронили на Бугровском кладбище, в нагорной части Нижнего Новгорода.

… Сборник стихотворений и поэм «Желтый квадрат» был напечатан спустя три года после смерти Саши Аракелова. Его подготовил и выпустил родной брат Александра – Станислав.

В книгу вошло самое важное из созданного почти за 30 лет. А это почти 500 страниц о сокровенном, пережитом, упущенном… Количество написанного Сашей Аракеловым впечатляет и лишний раз доказывает, что наш однокурсник был настоящим поэтом, жребий которого вобрал в себя трудную и противоречивую судьбу.

… В жизни нас окружает множество людей. Мы находимся рядом с ними, видим их, беседуем с ними, чувствуем исходящую от них теплоту и даже мудрость, которая не только знает, но и видит. Мы ощущаем в беседе с ними проникновенность слов и в то же время, как это ни странно, зачастую не дорожим встречами с ними. Мы думаем, что они будут всегда, что общение с ними – обыденность и повседневность. Мы, по сути, не дорожим тем, что Бог дарит нам, помогая обретать радость в такой сложной и мимолетной жизни. И это одна из самых больших, совершаемых нами, ошибок.

Почему мы не хотим взять то, что предлагают нам окружающие? Неужели мы так слепы и эгоистичны, что нам нет дела до других, что мы часто заменяем общение с ними несколькими дежурными и ничего не значащими фразами?

Пока еще не поздно посмотреть друг другу в глаза, сказать идущие от сердца слова понимания и поддержки, уловить в собеседнике присутствующую в нем Божию милость.

СВЯЩЕННАЯ КНИГА

Сегодня – пятница, день распятия Иисуса Христа, самый строгий день Великого Поста. Последние и самые жестокие страдания Господа.

В деревенском доме я один. За окном, несмотря на середину апреля, всё в снегу. В этом году весна основательно задержалась. Солнца уже которые сутки не видно за толстым слоем облаков, более того, небо разверзлось мелким и нудным дождём вперемешку со снегом. Оттого на душе пасмурно. Даже не верится, что через несколько дней Пасха – праздник Светлого Христова Воскресения. Но о ней мне напоминает необходимость поститься до конца.

Вчера я исповедовался и причастился в деревенском храме. Еле-еле добрался до него на машине по вконец разбитой лесовозами дороге. Не застрять в жидкой каше мне помогли молитвы Архангелу Михаилу, Господу и Богородице.

Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей и как-то разогнать тучи, накрывшие мою душу, решил перечитать те главы Евангелия, в которых говорится о страданиях Господа Иисуса Христа. Погружение в их содержание имеет для меня большое значение.

Неоднократно мне приходилось переживать незаслуженные упреки со стороны начальства, испытывать нападки от неверующих и маловерующих людей, даже самых близких. Да мало ли других скорбных состояний, о которых можно сказать: «душа болит, сердце разрывается и ноет»? Подобные чувствования хорошо знакомы всем людям.

Выход за пределы тяжёлых навязчивых мыслей у всех разный. Одни утешают себя горькими слезами, другие обращаются к легковесной литературе или смотрению развлекательных программ по телевизору, третьи заливают щемящую горечь водкой или вином.

Я же, однажды и навсегда, выбрал свой путь преодоления кризиса души, который может довести человека если не до инфаркта, то до сильнейшей головной боли или тягостного погружения в себя. В такие моменты я снова и снова со вниманием вчитываюсь в Евангельские строки о страданиях Иисуса Христа накануне распятия. И тогда понимаю, что мои беды, мои переживания, мои скорби не идут ни в какое сравнение с тем, что испытывал и пережил Иисус Христос. И всегда после этого приходят облегчение, внутреннее спокойствие, способность трезво и здраво размышлять обо всём, что со мной происходит.