Полная версия

Berufsabschluss für Erwachsene in der Schweiz

Spezielle Regelungen wurden zudem für die Anerkennung von Abschlüssen geschaffen, die im Ausland erworben wurden. In der Schweiz wird nicht ein Schweizer Abschluss abgegeben, sondern eine Gleichwertigkeitsbestätigung ausgestellt. Für Abschlüsse der Berufsbildung und von Fachhochschulen ist dafür das SBFI zuständig (SBFI, 2015a).

Auch im Rahmen eines Validierungsverfahrens können bereits erworbene Abschlüsse berücksichtigt werden, indem abgeklärt wird, welche Kompetenzen durch die bereits besuchte Ausbildung abgedeckt sind (Teilzertifizierung) (→ Abschnitt 5.2).

2.4.2 Methoden der Anerkennung von Kompetenzen bei Erwachsenen

Kompetenzen sind nicht direkt messbar. Damit erworbene Kompetenzen anerkannt werden können, müssen sie sichtbar gemacht werden. Im Bildungswesen geschieht dies üblicherweise durch schriftliche und mündliche Prüfungen oder Arbeiten (z. B. eine individuelle praktische Arbeit, IPA) während oder am Schluss einer Ausbildung. Damit lässt sich evaluieren, ob die angestrebten Kompetenzen wirklich vorhanden sind.

Vor allem für Erwachsene gibt es seit einiger Zeit auch alternative Methoden der Kompetenzevaluation, die in der Schweiz zum Teil im Rahmen des Validierungsverfahrens zur Anwendung kommen (vgl. als Überblick: Annen, 2012). Diese Methoden können unterschiedlich stark strukturiert sein, je nachdem, ob eine formelle Anerkennung der Kompetenzen angestrebt wird oder nicht.

Ein Teil der fraglichen Methoden fokussiert auf Selbsteinschätzung. Dies ist etwa bei der Portfoliomethode der Fall. Dabei geht es um die Darstellung der Kompetenzen in einem Dossier, das biografische Informationen, Abschluss- und Arbeitszeugnisse, aber auch Reflexionen zu beruflichen Handlungsabläufen enthalten kann. Ein Beispiel eines solchen Portfolios ist der Europass der EU, in dem der Lebenslauf und berufliche Kompetenzen online standardisiert dargestellt werden (Cedefop & Europäische Kommission, 2015). Bei dieser Form des Portfolios geht es lediglich darum, vorhandene Erfahrung und Kompetenzen sichtbar zu machen, nicht um deren formelle Anerkennung im Hinblick auf den Erwerb eines Berufsabschlusses. Das Portfolio wird jedoch auch eingesetzt, wenn genau dies das Ziel ist, zum Beispiel in der Bilanzierungsphase des Validierungsverfahrens in der Schweiz (BBT, 2010a, S. 11). Wie gerade dieses Verfahren zeigt, können im Rahmen von Portfolios weitere Methoden der Selbsteinschätzung verwendet werden. So fordern einige Kantone sogenannte Lupen ein (→ Abschnitt 5.2).

Wird durch die Kompetenzevaluation eine Anerkennung von Kompetenzen angestrebt, ist selbstverständlich auch Fremdeinschätzung wichtig, zum Beispiel durch die Beobachtung von Arbeitsproben, auch als Augenschein bezeichnet. Im Rahmen solcher Proben überprüfen Expertinnen und Experten berufliche Handlungskompetenzen möglichst realitätsnah. Dies kann direkt in der Arbeitswelt geschehen, zum Beispiel in Form einer Probezeit, durch einen kürzeren Praxisbesuch oder durch die Einforderung eines Werkstücks innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Wenn die Überprüfung im realen Arbeitsleben nicht möglich oder wenn sie zu aufwendig ist, können Assessments durchgeführt werden. Sie können auch Simulationen von Berufssituationen beinhalten, zum Beispiel in Form nachgestellter Kundengespräche oder – wie etwa für die Automobildiagnostik – computergestützt (Gschwendtner, Abele & Nickolaus, 2009).

Zu den Methoden der Fremdeinschätzung gehören ferner Beurteilungsgespräche. Dabei lassen sich theoretische Inhalte prüfen, aber auch Reflexionen von Selbsteinschätzungen (z. B. eines Portfolios) oder das Verhalten in gestellten Situationen.

2.5 Modularisierung in der Berufsbildung

Das Konzept der Modularisierung hat sich in verschiedenen Teilen des Bildungssystems durchgesetzt: Zentral ist dabei die Idee, Ausbildungen in voneinander verhältnismässig unabhängige Teile (Module) zu zerlegen. In der Schweiz sind modularisierte Ausbildungen vor allem in der Hochschulbildung verbreitet, aber auch in der höheren Berufsbildung kommen sie vor.

Es gibt jedoch verschiedene Spielarten modularisierter Ausbildungen. Unterschiede bestehen im Hinblick auf die zeitliche Flexibilität: In manchen Systemen sind alle Module innerhalb einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Reihenfolge zu absolvieren (Beispiel: Informatiker/in EFZ). In anderen Systemen – etwa in vielen Bologna-konformen Studiengängen – bestimmen die Kandidatinnen und Kandidaten selbst, wann sie die einzelnen Module belegen möchten.

Modulsysteme (oft spricht man von «Baukästen» oder «Bausätzen») unterscheiden sich auch mit Blick auf den Abschluss der einzelnen Module: Jedes Modul vermittelt eine oder mehrere Kompetenzen – die möglichst arbeitsmarktrelevant sein sollten (modules of employable skills) – und wird mit einem Leistungsnachweis (z. B. einer Prüfung) abgeschlossen.

Weiter unterscheiden sich modularisierte Ausbildungen in Bezug auf den Abschluss. Bei manchen Systemen gilt der Lehrgang als erfolgreich abgeschlossen, wenn die Leistungsnachweise aller Module bestanden sind. Häufiger sind die erfolgreichen Abschlüsse der Module jedoch nur ein Zulassungskriterium (→ Abschnitt 8.1.2) zu einem den ganzen Lehrgang umfassenden Qualifikationsverfahren (QV), das man bestehen muss, damit der Lehrgang erfolgreich abgeschlossen ist. Das QV konzentriert sich oft auf modulübergreifende Kompetenzen; dabei muss beispielsweise eine Fallstudie erstellt werden. Typisches Beispiel für diese Variante sind viele Berufs- und höhere Fachprüfungen.

Der entscheidende Unterschied zwischen den verschiedenen Modularisierungskonzepten dürfte sich auf die Frage beziehen, ob damit auf ein definiertes Berufsbild vorbereitet wird und das abschliessende Zertifikat die Kompetenz bescheinigt, einen Beruf auszuüben, oder ob es sich um ein offenes, nicht auf einen bestimmten Beruf bezogenes System handelt.

Letzteres ist zum Beispiel in England oder Australien der Fall (Deissinger, 2009), wo die traditionelle Berufsausbildung durch die National Vocational Qualifications (NVQs) abgelöst wurde. Im deutschsprachigen Raum – auch in der Schweiz – wird dieser Unterschied häufig übersehen, weshalb die Modularisierung auf einige Skepsis stösst (Kloas, 1997). Oft wird argumentiert, dass Ausbildungen und Berufe durch eine konsequente Modularisierung fragmentiert würden. Arbeitnehmerverbände befürchten weitreichende Folgen für die wirtschaftliche Arbeitsteilung und somit auch für Gesamtarbeitsverträge, die sich zurzeit stark an Berufen orientieren.

Wie die Beispiele zeigen, lassen sich gewisse Elemente der Modularisierung durchaus mit der schweizerischen Berufsbildung vereinbaren. Wie wir in Abschnitt 5.2 ausführen, ist sie für das Validierungsverfahren bereits sehr zentral – und in unserer Vision nimmt sie eine Schlüsselrolle ein (→ Abschnitt 10.3). Was uns vorschwebt, ist aber eine Modularisierung, die auf Berufsabschlüsse vorbereitet, nicht deren Ersatz wie in vielen angelsächsischen Systemen üblich.

Im Rahmen des Projekts «Baukastensystem» des BBT wurde für das schweizerische Berufsbildungssystem eine Form von Modularisierung entwickelt, die für unsere weiteren Überlegungen wegleitend ist (Widmer et al., 1999). Jedes Modul bereitet auf eine Handlungskompetenz vor, die mit einem Kompetenznachweis überprüft wird. Jedes Modul wird ferner in einer Modulidentifikation beschrieben, die auch Voraussetzungen, Anerkennung fremder Lernleistungen und Gültigkeitsdauer des Nachweises festlegt (BBT, 2000a, S. 43–52).

3 Historische Entwicklung und aktuelle Bedeutung

In diesem Kapitel geht es zunächst um die Entwicklung der beruflichen Grundbildung für Erwachsene in der Schweiz. Wir zeigen, welche Intentionen in den verschiedenen Entwicklungsperioden massgebend waren. Dies liefert die Basis für den zweiten Abschnitt, in dem wir begründen, welche Ziele ein auf Erwachsene ausgerichtetes Angebot verfolgt.

3.1 Entwicklung

Berufliche Grundbildung für Erwachsene ist keine neue Errungenschaft, wie der folgende Abriss zeigt.[6]

3.1.1 Direkte Zulassung zur Abschlussprüfung

Der direkte Zulassung zur Abschlussprüfung (QV, → Abschnitt 5.1) war anfänglich als Übergangslösung gedacht: Ab 1933 konnten Jugendliche über eine Berufslehre eidgenössisch anerkannte Berufsabschlüsse erlangen. Wer schon früher, mit oder ohne Lehrvertrag, einen Beruf erlernt hatte, sollte aber ebenfalls einen anerkannten Abschluss erwerben können. Deshalb sah das erste, 1930 erlassene Bundesgesetz zur Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, 1930) für Erwachsene mit mehrjähriger Berufspraxis (aber nur für sie) die Zulassung zur Lehrabschlussprüfung ohne vorgängige Lehre vor. Das Prozedere war indessen auch damals nicht neu, sondern fusste auf ähnlichen Bestimmungen in kantonalen Gesetzen aus dem 19. Jahrhundert (Suter, 2013, S. 8).

Die direkte Prüfungszulassung für Erwachsene mit mehrjähriger Berufspraxis wurde in jede neue Fassung des Berufsbildungsgesetzes übernommen, denn immer wieder gab es Personen, die berufliche Kompetenzen auf informellem Weg erworben hatten und im Erwachsenenalter vor der Notwendigkeit standen, einen anerkannten Abschluss nachzuholen.

Zudem entwickelten sich ständig neue Technologien, für die es noch keine regulären Ausbildungen gab, zum Beispiel Automobiltechnik, Elektrotechnik, Kunststoffverarbeitung oder Informatik. Andere Bereiche verselbstständigten sich, zum Beispiel Kosmetik oder Logistik. So entstanden fortwährend neue Berufe und – mit einigen Jahren Verzögerung – auch neue Abschlüsse und damit das Bedürfnis der Pioniere, nachträglich das eidgenössisch anerkannte Zertifikat zu erwerben.

Allerdings beschritten meist Personen, die bereits über eine berufliche Grundbildung verfügten, diesen Weg. Indizien dafür lieferte eine Untersuchung, nach der im Jahr 1991 die Hälfte der Personen, die über die direkte Zulassung zur Abschlussprüfung einen Abschluss erwarben, bereits über eine abgeschlossene Erstausbildung verfügten (Häfeli & Bolli, 1991). In einer andern Studie (Schräder-Naef & Jörg-Fromm, 2005) wurde dieser Anteil 2001 sogar auf 90 Prozent geschätzt.

3.1.2 Verkürzte Grundbildung

Ein anderer Weg, der vor allem bei einem Berufswechsel infrage kommt, ist die verkürzte zweite Grundausbildung. Auch diese Möglichkeit ist schon seit 1930 gesetzlich vorgesehen: Wer bereits über gewisse Kenntnisse verfügt – zum Beispiel aus seinem früheren Beruf –, kann eine Verkürzung seiner zweiten Berufslehre beantragen (→ Abschnitt 5.4).

Wichtig waren immer schon kürzere Ausbildungen, die zu einem zwar nicht staatlich anerkannten, aber doch arbeitsmarktrelevanten Abschluss führen; diese Art von Ausbildung wird in Abschnitt 5.5 beschrieben.

3.1.3 Wiedereinstieg

Berufsbildung für Erwachsene wird immer dann zum Thema, wenn ein konjunkturelles Hoch oder eine Begrenzung der Einwanderung einen Fachkräftemangel zur Folge hat – und in solchen Phasen erinnert man sich stets auch an die Frauen, die im Zusammenhang mit einer Familienphase ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben haben. Um sie dem Arbeitsmarkt wieder zuzuführen, entstanden im dritten Drittel des letzten Jahrhunderts die Wiedereinstiegkurse. Anfänglich ging es dabei vor allem um das Auffrischen beruflicher Fertigkeiten, zum Beispiel im Umgang mit Schreibsystemen, später mit Computern für Kauffrauen, um neue Pflegekonzepte und Gerätschaften bei Pflegerinnen. Bei anderen Programmen geht es eher um die Vertiefung von sozialen Kompetenzen und oft gleichzeitig auch um einen Berufswechsel, beispielsweise von einer kaufmännischen Tätigkeit in die Betreuung (→ Abschnitt 5.8).

3.1.4 Förderung von «Gastarbeitern»

Arbeitskräftemangel führte nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Zustrom wenig qualifizierter Arbeitnehmer aus Südeuropa und später aus den Balkanstaaten und der Türkei. Gewerkschaften aus Italien, später in Zusammenarbeit mit Schweizer Arbeitnehmerorganisationen, nahmen sich ab 1970 der beruflichen Förderung dieser Personen an und boten Kurse in Allgemeinbildung (terza media) und Deutsch an, lange auch berufsspezifische Ausbildungskurse als Vorbereitung auf Abschlüsse des italienischen, in geringerem Ausmass auch des schweizerischen Berufsbildungssystems (vgl. Bozzolini, 2015).

3.1.5 Kompetenzbilanzen und Validierungsverfahren

Das Validierungsverfahren (→ Abschnitt 5.2), erstmals geregelt im Bundesgesetz aus dem Jahr 2002, geht zum einen auf die Initiative von Frauenverbänden zurück und hatte ursprünglich die Förderung der Gleichberechtigung durch Anerkennung von informell, insbesondere in der Familienphase erworbenen Kompetenzen zum Ziel (Költzsch Ruch, 1997). 1994 verlangte die Luzerner Nationalrätin Judith Stamm, Präsidentin des Bundes Schweizerischer Frauenorganisationen, in einer Motion die «Schaffung eines Berufsbildungsbuchs, das laufend erbrachte, gezielte Bildungsleistungen […] bestätigt und anerkennt» (Calonder Gerster, 2000).

Anderseits entstanden in Genf zur gleichen Zeit – in Anlehnung an französische Modelle – centres de bilan, die bilans de compétences ausarbeiteten (Kadishi et al., 1998, S. 25–28; Morand-Aymon, 2004). Im Kanton Wallis wurden ab 1995 erste (kantonal) anerkannte Ausweise abgegeben, basierend auf Kompetenzbilanzen und Arbeitsproben, aber ohne Abschlussprüfung (Kadishi et al., 1998, S. 29–33).

Angeregt unter anderem durch die bereits erwähnte Motion Stamm, die auch «ein durchlässiges Aus- und Weiterbildungssystem» verlangt hatte, schrieb das Biga ein Programm zur Entwicklung und Erprobung von «Baukastensystemen» aus, in dessen Rahmen von 1995 bis 1999 zahlreiche Pilotprojekte durchgeführt und die Systeme weiterentwickelt wurden (Widmer et al., 1999). Auch die Anerkennung nichtformal erworbener Kompetenzen war Thema des Programms. Ab 1995 fanden in verschiedenen Kantonen Pilotversuche mit dem Validierungsverfahren statt, deren Resultate (Wolf, Wilhelm & Zuberbühler, 2009b) Grundlage eines 2010 erlassenen Leitfadens des Bundes waren (BBT, 2010a). Die Stellen für Berufs- und Laufbahnplanung engagierten sich im Bereich der Kompetenzbilanzen und schufen in fast allen Kantonen spezielle «Eingangsportale» für interessierte Erwachsene.

3.1.6 Armutsbekämpfung und Integration als Ziel der Berufsbildung für Erwachsene

Bereits 1928 stellte der Bundesrat fest, dass im Zusammenhang mit Rationalisierungsbestrebungen «Hilfsarbeiter und Handlanger entbehrlich» würden und dass somit das Fehlen eines Berufsabschlusses ein grosses Risiko darstelle (Schweizerischer Bundesrat, 1928, S. 732). 1931 fanden erste Kurse zur Heranbildung von Maurern und Konfektionsschneiderinnen statt. 1935 wurden die sogenannten Berufslager initiiert, um Arbeitslosen eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen (Wettstein, 1987, S. 55f). Bei der Revision der Arbeitsmarktmassnahmen wurden 1982 verschiedene Möglichkeiten zur Qualifizierung von Stellenlosen vorgesehen und in der Folge bedeutende Mittel für Qualifizierungsmassnahmen gesprochen, von denen vor allem die «Ausbildungszuschüsse» für Personen über 30 (in der Praxis über 25) zur nachhaltigen Qualifizierung beitrugen. Eine neue Initiative in diesem Zusammenhang stellt das 2013 lancierte «Nationale Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut» dar (EDI, 2013).

«Nach einem Lehrabbruch und mehreren Jahren Sozialhilfeabhängigkeit begann ich eine vierjährige Ausbildung im geschützten Rahmen als Informatiker, Fachrichtung Systemtechnik. Im Sommer 2010 erhielt ich mein EFZ mit sehr guten Noten und fand unmittelbar nach der Ausbildung eine Festanstellung im ersten Arbeitsmarkt.»

C. S.

Auch die Bedeutung der beruflichen Nachqualifizierung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber ist heute erkannt, wobei die Schaffung von praktikablen Verfahren und Gefässen erst am Anfang steht. 2012 startete das Staatssekretariat für Migration das bis 2018 laufende Pilotprojekt «Potenziale nutzen – Nachholbildung».

Wie in Kapitel 1 dargelegt, gehen wir in diesem Buch aber nicht auf die Massnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt ein. Sonst wären auch Institutionen und Massnahmen aufzuzählen, die ihren Ursprung im frühen 20. Jahrhundert haben, beispielsweise die WWB Basel, gegründet als «Milchsuppe» im Jahr 1935.[7]

3.2 Sinn und Zweck der beruflichen Grundbildung für Erwachsene

Diese kurze Darstellung der Entwicklung zeigt bereits auf, welche Ziele die Berufsbildung für Erwachsene verfolgt und welche Kräfte sie gefördert haben bzw. heute fördern.

3.2.1 Fachkräftebedarf decken

Das erste Ziel der Berufsbildung war und ist die Versorgung der Wirtschaft und anderer Bereiche der Arbeitswelt mit bedarfsgerecht qualifizierten Arbeitskräften. Gemäss den Medien werden vor allem hochqualifizierte Arbeitskräften gesucht, worunter wohl Personen mit einer Ausbildung auf Tertiärstufe verstanden werden. Hier ist zu differenzieren:

•Untersuchungen zeigen, dass seit Jahren «Facharbeitende» (insbesondere Köche, Bäcker, Metzger, Mechaniker und Elektriker) die Liste der zehn meistgesuchten Berufe in der Schweiz anführen (Manpower, 2015).

•Viele gewerbliche Betriebe leiden unter einem Mangel an Kadernachwuchs und an Fachpersonen, die mit Kunden verhandeln können.

•Werden geringqualifizierte Personen um eine Stufe gefördert, so werden dort wiederum Fachleute frei, die anspruchsvollere Aufgaben übernehmen können.

•Fachkräftebedarf decken heisst zuerst, die eigenen Fachkräfte zu halten. Dazu trägt eine förderorientierte Haltung Wesentliches bei.

•Fachkräftebedarf decken verlangt, dass vorhandene Reservoire genutzt werden. Dazu dienen die Wiedereinstiegskurse, aber auch Massnahmen zur Wiedereingliederung von Kranken und Verunfallten.

•Den Fachkräftebedarf mildern heisst schliesslich, Erwachsene beim Erwerb eines Berufsabschlusses zu fördern, damit sie später in die höhere Berufsbildung einsteigen, anspruchsvollere Aufgaben übernehmen und Kaderkurse besuchen können.

3.2.2 Strukturelle Veränderungen der Arbeitswelt abfedern

Zwar sind in den letzten Jahrzehnten relativ wenige Berufe ganz verschwunden. Bei zahlreichen Berufen haben sich aber die Inhalte infolge technischer oder wirtschaftlicher Entwicklungen in kurzer Zeit massiv verändert, zum Beispiel beim Schriftsetzer (heute Polygraf EFZ genannt) oder bei der Fotofachfrau EFZ. Grosse Veränderungen brachte die Informationstechnologie, zum Beispiel die Ablösung der klassischen Telefonie durch die Übertragung der Sprache über Internet (Voice over IP, VoIP), was eine grundlegende Umschulung der eingesetzten Fachkräfte erfordert.

Häufiger sind Veränderungen in der quantitativen Bedeutung eines Berufs, zum Beispiel in der Textilverarbeitung oder im grafischen Gewerbe. Hier sinkt die Zahl der Arbeitenden, während gleichzeitig andere Bereiche auf Quereinsteiger angewiesen sind, um ihren Fachkräftebedarf zu decken.

Bildung ist ein Hilfsmittel, um die Auswirkungen solcher Veränderungen abzufedern:

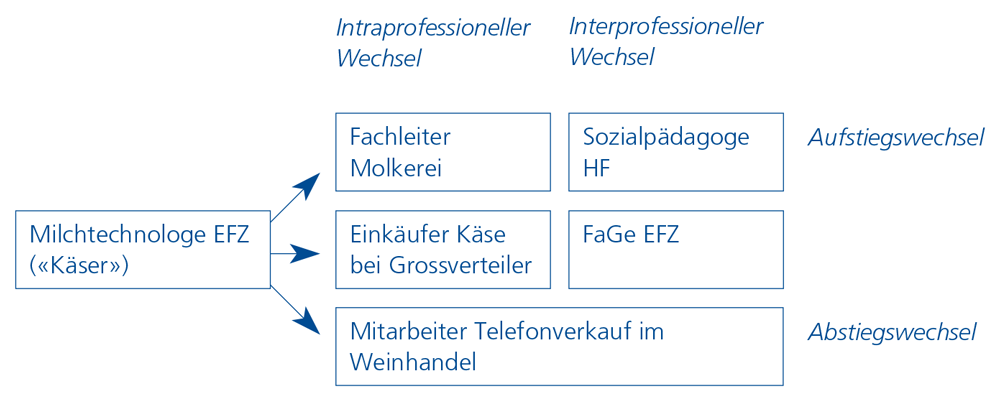

•Wechsel in einen der ursprünglichen Tätigkeit völlig fremden Beruf – wir sprechen in einem solchen Fall von interprofessionellem Wechsel –, zum Beispiel von der kaufmännischen Angestellten zur Pflegerin, vom Bauer zum Bäcker (→ Abbildung 3-1). Solche Wechsel sind in der Schweiz eher selten, meist erfolgen sie eher aus persönlichem Antrieb oder als Folge von Unfällen oder Krankheiten.

•Häufiger ist der Wechsel in verwandte Tätigkeiten, der sogenannt intraprofessionelle Wechsel, zum Beispiel vom Bauer zum Gartenbauer, von der kaufmännischen Angestellten zur Logistikerin, und Berufswechsel, die betriebsintern realisiert werden.

•Strukturelle Veränderungen führen oft zu steigenden Kompetenzanforderungen an die Arbeitenden, zum Beispiel im Recycling, in der Betreuung, in der Logistik oder im Facility Management. Dies ist ein klassischer Bereich der beruflichen Grundbildung für Erwachsene, der auch aus Mitteln der Arbeitsmarktbehörden vermehrt unterstützt wird.

Abbildung 3-1 Verschiedene Formen von Berufswechsel

Zu den strukturellen Veränderungen können auch die in den letzten Jahrzehnten wichtigen Veränderungen im Qualitätsmanagement und die steigenden Anforderungen an die Sicherheit gezählt werden. In beiden Bereichen wird immer häufiger verlangt, dass die in der Produktion oder im Service tätigen Personen über genau definierte Qualifikationen verfügen, ja sogar, dass sie bestimmte Qualifizierungsmassnahmen durchlaufen und gewisse formale Abschlüsse erworben haben. Dies gilt beispielsweise für Schweisser, Controller und zunehmend auch im Gesundheitswesen. Dies ist mit ein Grund für die steigende Bedeutung von Abschlüssen (→ Abschnitt 2.1.3).

3.2.3 Sozialpolitische Ziele

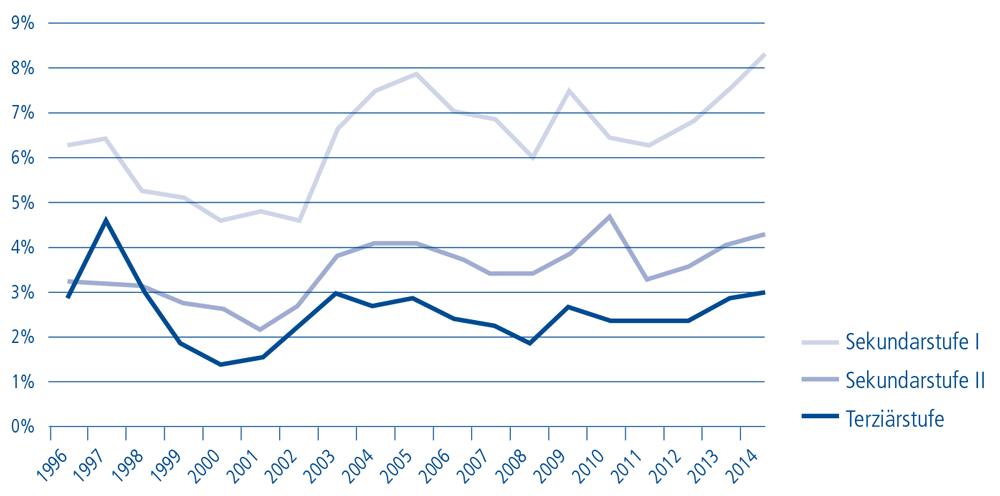

Fehlende (Berufs-)Ausbildung ist einer der zentralen Faktoren, die das Risiko für Arbeitslosigkeit und Sozialhilfeabhängigkeit erhöht: Personen ohne berufliche Grundausbildung und solche, die im erlernten Beruf nicht mehr arbeiten können, verursachen der Gesellschaft vermehrt Kosten. Die «Working-Poor-Quote» der Erwerbstätigen ohne nachobligatorische Ausbildung ist 2,7-mal höher als der Durchschnitt (11,4 %) (BFS, 2007). Von den Erwerbstätigen in sogenannten Tieflohnstellen verfügen 32 Prozent über keine Berufsausbildung, weitere 44 Prozent über keinen eidgenössisch anerkannten Abschluss (BFS, 2012). Personen ohne Abschluss auf Sekundarstufe II sind weniger häufig erwerbstätig (70 %) als der Durchschnitt der Bevölkerung (83 %) (von Erlach, 2015). Die Erwerbslosenquote liegt deutlich höher als bei Personen mit höheren Abschlüssen, 2014 mit 8,3 Prozent doppelt so hoch wie bei Personen mit Abschluss auf Sekundarstufe II – und die Kluft wird ständig grösser (→ Abbildung 3-2; Ruch et al., 2015, S. 25). Die Armutsquote ist mit 13,9 Prozent doppelt so hoch wie diejenige von Personen mit einem Abschluss auf Sekundarstufe II (7,3 %) (Ruch et al., 2015, S. 99).

Abbildung 3-2 Qualifikationsspezifische Erwerbslosenquote gemäss ILO-Kriterien, 1996–2014. Quelle: BFS – Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

Im Rahmen einer Untersuchung der Berner Fachhochschule (Fritschi, 2009) wurde versucht, die Einsparungsmöglichkeiten abzuschätzen, die sich aus dem Nachholen eines Berufsabschlusses ergeben. Aufgrund von Zahlen der SAKE kamen die Autoren zum Schluss, dass Erwerbstätige ohne Sekundarstufe-II-Abschluss jährlich rund 15 600 Franken weniger verdienen als solche mit Abschluss (Berechnung vgl. Fritschi, 2009). Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ohne Sek-II-Abschluss eine IV-Rente oder eine Rente infolge eines Unfalls oder einer Krankheit bezieht, ist 2,3-mal grösser. Diese Gruppe bezieht auch öfter Sozialhilfe, ist weniger häufig erwerbstätig und leidet eher unter physischen oder psychischen Problemen. All dies hat zur Folge, dass nach Meinung der Autoren von gesellschaftlichen Kosten von rund 10 000 Franken pro Jahr und ausbildungslose Person ausgegangen werden muss.

In einer späteren Studie geht das gleiche Team von Kosten von 6000 bis 10 000 Franken pro Jahr und Person aus. Bezüglich der während eines ganzen Lebens anfallenden Kosten schreiben sie: «Ab dem Alter von 25 Jahren verursacht die Ausbildungslosigkeit gesellschaftliche Kosten von zwischen 230 000 Franken (Diskontsatz 1 %) und 160 000 Franken (Diskontsatz 3 %)» (Fritschi et al., 2012, S. 39).