Полная версия

Berufsabschluss für Erwachsene in der Schweiz

2.1.1 Formale und nichtformale Berufsabschlüsse

Unter «Berufsabschluss» verstehen wir Zertifikate, die formale oder nichtformale Berufsausbildungen bestätigen. Gegenüber Dritten wird damit bescheinigt, dass die zertifizierte Person über bestimmte berufliche Kompetenzen verfügt.

Dazu gehören in der Schweiz zunächst die Abschlüsse der beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) und der höheren Berufsbildung, die durch das Berufsbildungsgesetz (BBG) geregelt sind und sich deshalb als formale Berufsabschlüsse bezeichnen lassen. Wir rechnen jedoch auch Abschlüsse nichtformaler Ausbildungen dazu, etwa der Lehrgänge des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) für Pflegehelferinnen und Pflegehelfer oder Ausbildungen von Handelsschulen, die zu einem Bürofach- oder einem Handelsdiplom führen (→ Abschnitt 5.5). Massgebend ist für uns, dass die Ausbildung strukturiert erfolgt (also nicht einfach informell in einem Betrieb) und dass das Zertifikat durch eine Organisation (z. B. durch einen Berufsverband, eine Schule) verliehen wird. Ebenfalls zu den nichtformalen Berufsabschlüssen zählen wir staatlich anerkannte, aber nicht auf dem BBG basierende Abschlüsse. So erfordert etwa das Führen gewisser Baumaschinen ein Zertifikat der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva), das sich auf eine Verordnung des Bundes bezieht.[3]

Für dieses Buch ist die Berücksichtigung nichtformaler Berufsabschlüsse von zentraler Bedeutung: Zum einen sind viele dieser Abschlüsse trotz mangelnder staatlicher Anerkennung im Arbeitsmarkt etabliert. Zum andern handelt es sich häufig um eher niederschwellige Abschlüsse (→ z. B. Abschnitt 7.9), die in kürzerer Zeit erreicht werden und geringqualifizierten Erwachsenen oft ein erstes Erfolgserlebnis ermöglichen, das ihnen den Einstieg in anspruchsvollere Ausbildungen erleichtert.

2.1.2 Funktion von Berufsabschlüssen

Zertifikate «sind Medien der Ungewissheitsreduktion, sie erklären etwas für (relativ) gewiss» (Moser, 2003, S. 42). Sie haben dabei unterschiedliche Funktionen. Für die zertifizierte Person tragen sie zur Identitätsstiftung bei, sie begründen Ansprüche im Arbeitsmarkt und im Bildungssystem und haben eine Orientierungsfunktion. Arbeitgebern, Kunden und Behörden geben sie eine gewisse Sicherheit bei der Frage, was vom Zertifikatsinhaber erwartet werden kann (Moser, 2003, S. 42 f.).

Im Unterschied zu Abschlüssen allgemeinbildender Schulen bestätigen Berufsabschlüsse den Erwerb von Kompetenzen, die in bestimmten beruflichen Tätigkeiten vorausgesetzt werden. Die grosse Bedeutung der Handels- und Gewerbefreiheit in der Schweiz hat zur Folge, dass ein beträchtlicher Teil aller Berufstätigkeiten auch von Personen ohne einschlägigen Berufsabschluss ausgeübt werden kann und dass diese Personen – etwa im Unterschied zu Deutschland – sogar Unternehmen gründen und leiten dürfen. Je nach Branche ist der Anteil unqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch unterschiedlich hoch: So sind im Gastgewerbe oder in der Bauwirtschaft die Anteile wesentlich höher als etwa im Versicherungswesen.

Berufsabschlüsse können jedoch Zugänge zu weiterführenden Ausbildungen eröffnen. So erlaubt ein EFZ den Übertritt in die höhere Berufsbildung (je nach Bildungsgang allerdings erst nach mehreren Jahren Berufspraxis), ein EBA den Einstieg in eine verkürzte Grundbildung in Vorbereitung auf ein EFZ.

2.1.3 Steigende Bedeutung von Zertifikaten

In jüngerer Zeit haben Berufsabschlüsse in der Arbeitswelt insgesamt an Bedeutung gewonnen. Diese Tendenz lässt sich etwa in der Maschinenindustrie beobachten, wo bis in die 1960er-Jahre eine grosse Mehrheit der Arbeitenden über keinen anerkannten Abschluss verfügte. Heute legt die Industrie viel Wert auf eine mit Zertifikaten dokumentierte Berufsbildung, unter anderem, weil sie im Rahmen von Qualitätssicherungssystemen nachgewiesen werden muss.

Diese Entwicklung hat zur Folge, dass Personen ohne staatlich anerkannte Ausbildung auf Sekundarstufe II signifikant stärker von Arbeitslosigkeit betroffen und somit armutsgefährdet sind als der Bevölkerungsdurchschnitt. Entsprechend ist es auch aus sozialpolitischer Perspektive entscheidend, dieser Bevölkerungsgruppe den Zugang zum Erwerb von Kompetenzen und Abschlüssen zu ermöglichen (→ Abschnitt 3.2).

Zweifellos haben wir es hier mit einem sich selbst verstärkenden Prozess zu tun: Die ständige Höhergewichtung von Ausweisen führt einerseits zu einer steigenden sozialen Nachfrage nach Abschlüssen, andererseits zu einer Entwertung zunächst des Erfahrungslernens und schliesslich selbst von einzelnen beruflichen Abschlüssen. In diesem Sinne vertritt eine Studie von Avenir Suisse die Auffassung, dass sich auch mit einem EFZ die Teilhabe in der sozialen Mitte der Bevölkerung nicht mehr langfristig sichern lässt (Schellenbauer & Müller-Jentsch, 2012). Der schweizerische Mittelstand ist somit – gemäss dieser These – zunehmend auf Weiterbildungen und auf Ausbildungen auf Tertiärstufe angewiesen, um im Arbeitsmarkt zu bestehen und sozial nicht abzusteigen.

2.1.4 Zur Ungleichwertigkeit formal gleichwertiger Abschlüsse

Formal eigentlich gleichwertige Abschlüsse haben auf dem Arbeitsmarkt nicht zwingend den gleichen Wert: Allgemein bekannt ist, dass ein Bachelor- oder Master-Titel einer angesehenen Hochschule mehr wert ist als ein vergleichbarer Abschluss einer unbekannten Schule, dass (mindestens in der Schweiz) Abschlüsse staatlicher Schulen meist höher bewertet werden als solche privater Schulen. Ähnliches gilt auch für die Berufsbildung: Eine Lehre in einem angesehenen, bekannten Unternehmen wird höher gewertet und ist deshalb auch begehrter als eine im gleichen Beruf in einem unbekannten Kleinbetrieb. Dies ist ein Grund, weshalb das Arbeitszeugnis des Lehrbetriebs, das zusammen mit dem staatlichen Ausweis anlässlich des Lehrabschlusses abgegeben wird, oft mindestens so wichtig ist wie der Ausweis selbst.

In unserem Zusammenhang ist auf die Gefahr hinzuweisen, dass Berufsbildungsabschlüsse, die nicht auf dem Weg der regulären Grundbildung erworben wurden, nicht als gleichwertig eingestuft werden. Dies zeigt sich etwa beim Validierungsverfahren: Es führt zwar zu einem anerkannten Abschluss (EFZ/EBA). Weil aber keine Abschlussprüfung abgelegt wird und weil dies auch im Notenausweis ersichtlich ist, wird die Gleichwertigkeit von den Betrieben und den OdA zum Teil angezweifelt. Ähnliches gilt für die verkürzte Grundbildung: Manche erwachsene Lernende bezweifeln, dass sie den gleichen Wert hat wie eine reguläre Grundbildung – selbst wenn die Verkürzung im Notenausweis nicht sichtbar wird.

2.2 Beruflich geringqualifizierte Erwachsene

Wir konzentrieren uns in diesem Buch auf Erwachsene ab 25 Jahren ohne Berufsabschluss oder mit einem Abschluss, der seinen Wert in der Arbeitswelt verloren hat. Personen zwischen 18 und 25 Jahren – oft als «junge Erwachsene» bezeichnet – sind Adressaten eigener (bereits recht verbreiteter) Bemühungen und Programme, unter anderem, weil sie anderen Rechtsnormen unterstehen.

Wir verwenden die Umschreibung «geringqualifiziert», wie dies in der Literatur üblich ist. Dabei verkennen wir nicht, dass Betroffene oft über grosse Lebens- und auch Arbeitserfahrung verfügen. Oft fehlt es auch nicht an den beruflichen Kompetenzen, was fehlt, ist lediglich der Abschluss, weshalb Betroffene in den Statistiken oft als Personen ohne nachobligatorischen Abschluss bezeichnet werden.

Zu der von uns betrachteten Gruppe gehören auch Berufswechsler (Quereinsteiger), wenn das Fehlen eines zeitgemässen Berufsabschlusses sie daran hindert, längerfristig am Erwerbsleben teilzuhaben.

2.2.1 Grosse Unterschiede innerhalb dieser Gruppe

Die Personen, um die es geht, unterscheiden sich in vielen Belangen erheblich. Wir beschreiben im Folgenden die wichtigsten Unterschiede und typisieren sieben verschiedene Gruppen.

Bereits erworbene Kompetenzen

Beruflich geringqualifizierte Erwachsene in der Berufsbildung unterscheiden sich bezüglich der berufsspezifischen Fachkompetenzen, die sie im Laufe ihres Lebens bereits erworben haben. Einige arbeiten schon lange in einem bestimmten Berufsfeld und haben sich dabei viel von dem angeeignet, was in einer einschlägigen beruflichen Grundbildung vermittelt wird. Was ihnen vor allem fehlt, ist die Anerkennung ihres Könnens und ein entsprechender Ausweis. Bei anderen geht es hingegen darum, die vorgeschriebenen Fachkompetenzen noch zu erwerben.

Markante Unterschiede zeigen sich auch bei den überfachlichen Kompetenzen. In der Schweizer Berufsbildung spricht man heute von Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen, wobei zu den Sozialkompetenzen auch die Kommunikationsfähigkeit gezählt wird.[4] Die einen haben viele Jahre eine mehr oder weniger anspruchsvolle Arbeit ausgeübt und dabei Arbeitstugenden (in schweizerischer Ausprägung) und andere überfachliche Kompetenzen erworben. Anderen fehlen solche Kompetenzen weitgehend, beispielsweise, weil sie in einer andern Kultur aufgewachsen sind, aus ungünstigen Familienverhältnissen stammen, viele Jahre lang mit einer Sucht oder einer Krankheit gekämpft haben oder weil sie in Flüchtlingslagern oder Asylunterkünften lebten.

Grosse Unterschiede bestehen letztlich im Bereich der Allgemeinbildung. Viele Berufswechsler haben bereits in einer früheren Berufslehre den allgemeinbildenden Unterricht (ABU) besucht. Andere sind eingewandert und wissen erst wenig über die schweizerische Gesellschaft. Die einen verfügen über die vorausgesetzten Grundkompetenzen (Lokalsprache, Mathematik, Informationstechnik), anderen fehlen beispielsweise die Sprachkompetenzen, die für einen Berufsabschluss erwartet werden.

Lebenssituation

Am leichtesten fällt eine Berufsausbildung dann, wenn jemand nur für sich selbst sorgen muss, vielleicht noch – oder wieder – im Elternhaus wohnt und über ausreichend Mittel verfügt, um seinen Lebensunterhalt und die Ausbildungskosten zu bestreiten. Erwachsene müssen jedoch neben der Ausbildung häufig eine Familie ernähren oder Familienangehörige betreuen. Die Nähe zur Familie (Eltern, aber auch Ehepartner) kann indessen auch eine Quelle finanzieller Unterstützung sein.

Entscheidend ist weiter der Wohnort: Es kann den Alltag stark belasten, wenn die besuchten Bildungseinrichtungen – Lehrbetrieb, Berufsfachschule usw. – schwer zu erreichen sind. Kommt noch eine physische oder psychische Schwächung hinzu (z. B. als Folge einer früheren Krankheit oder traumatischer Erlebnisse), kann die Belastung leicht die Ressourcen erwachsener Lernender übersteigen.

Motive

Erwachsene, die einen Beruf erlernen, erhoffen sich davon eine Verbesserung ihrer Situation oder mindestens deren Stabilisierung. Im Einzelnen, so zeigen unsere Befragungen, können mit der Aufnahme einer Ausbildung sehr verschiedene Motive verbunden sein (→ Tabelle 2-1).

Tabelle 2-1 Mögliche Motive für eine Ausbildung aus Sicht von Erwachsenen

Äussere LebensumständeKrankheit, Unfall, eine Allergie oder Veränderungen am Arbeitsmarkt zwingen zu einem Berufswechsel.Sicherheit Vielen erwachsenen Lernenden ist bewusst, dass ein fehlender Berufsabschluss das Risiko erhöht, immer wieder stellenlos und/oder von Sozialhilfe abhängig zu werden.VerdienstVom Erwerb eines anerkannten Abschlusses wird ein deutlich höheres Einkommen erwartet.AnsehenMan will sich selbst oder der Umwelt beweisen, dass man in der Lage ist, einen Berufsabschluss zu erwerben.Berufliches FortkommenEin eidgenössisches Fähigkeitszeugnis ist oft eine Voraussetzung, wenn man sich um ein Kadertätigkeit bemüht oder in eine Ausbildung auf Tertiärstufe einsteigen will.Erfüllende, sinnvolle TätigkeitEs wird nach einer Tätigkeit gesucht, die mehr innere Befriedigung verspricht.Typisierte Gruppen von Erwachsenen

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Faktoren, der Anforderungen an die Ausbildung und der heutigen Praxis schlagen wir die folgende Gruppierung der Adressaten von beruflicher Bildung für Erwachsene vor:

•Personen mit wenig Berufserfahrung: Personen, die noch nie oder seit längerer Zeit nicht mehr regelmässig gearbeitet haben und die von der Sozialhilfe aufgefordert (und unterstützt) werden, im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, ferner immigrierte Personen ohne Abschluss und ohne Arbeitserfahrung in einer mit der Schweiz vergleichbaren Arbeitswelt.

•Personen ohne einschlägige Fachkompetenzen: Personen, die aus langjähriger Berufstätigkeit zwar über personale und soziale, nicht jedoch über spezifische Fachkompetenzen verfügen.

•Personen mit ausländischen Abschlüssen: Immigrierte Personen mit guter Ausbildung in ihrer Heimat, die keine ihrer Ausbildung entsprechende Arbeit finden, weil ihre Ausbildung schweizerischen Verhältnissen nicht entspricht und/oder in der Schweiz nicht anerkannt ist.

•Personen mit einschlägigen Fachkompetenzen: Personen mit langjähriger Erfahrung in einem Berufsfeld ohne Abschluss (früher «Angelernte» genannt), die sich in ihrer gegenwärtigen Tätigkeit weiterentwickeln und dazu einen Abschluss erwerben wollen.

•Berufswechslerinnen und Berufswechsler (Quereinsteiger): Personen, in der Regel mit einem Erstabschluss der beruflichen Grundbildung und in fester Anstellung, die einen neuen Beruf erlernen wollen.

•Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger: Personen, die nach langem Unterbruch, insbesondere nach einer Familienphase, wieder ins Arbeitsleben einsteigen wollen, mehrheitlich im gleichen Berufsfeld.

•Personen in Umschulung: Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen oder infolge Umschichtungen im Arbeitsmarkt gezwungen sind, einen neuen Beruf zu erlernen, und dabei in der Regel mit Leistungen aus einer Sozialversicherung unterstützt werden.

2.3 Erwachsenengerechte Didaktik

Eine Ausbildung in der Schule, in einem Betrieb oder an einem anderen Lernort erzeugt nur dann Wirkung, wenn sie sich inhaltlich und methodisch an der Zielgruppe orientiert.

Oft wird argumentiert, dass sich Erwachsene als Zielgruppe der Berufsbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (18 bis 25 Jahre) nicht derart unterscheiden, dass es eine spezielle Didaktik für Erwachsene brauchen würde. Wir schliessen uns dieser Argumentation im Grundsatz an.

Dennoch soll Unterricht (wie alle Ausbildungsprozesse), der sich an Erwachsene richtet, einige Punkte besonders beachten:

•Erwachsene über 25 Jahre verfügen über mehr Lebenserfahrung als Jugendliche und junge Erwachsene. Vor diesem Hintergrund können sie besser beurteilen, was für sie wichtig ist und was nicht. Dass die Lerninhalte für Arbeitsalltag und Privatleben relevant sind, ist bei Erwachsenen noch wichtiger als sonst schon in der Berufsbildung (Dinkelaker & Kraus, 2012, S. 4).

•Das Lernen «auf Vorrat», das Jugendliche in der Tendenz eher tolerieren, ist für viele Erwachsene in der beruflichen Grundbildung sehr schwierig und senkt die Motivation.

•Schliesslich sind viele Erwachsene an möglichst zügigem Lernen interessiert und auch darauf angewiesen, weil ihre Mehrfachbelastung eine effiziente Einteilung der zeitlichen Ressourcen erfordert.

Betrieben fällt die Ausrichtung an den individuellen Voraussetzungen erwachsener Lernender vergleichsweise leichter als Schulen, denn bei der Arbeit sind sie meist mit Erwachsenen zusammen. Gleichzeitig verlangt die Ausbildung von Erwachsenen von den Berufsbildnern eine andere Einstellung, vor allem wenn die Lernenden gleich alt oder älter sind als die Lehrenden. Zudem besteht die Gefahr, dass erwachsene Lernende zu oft in Bereichen eingesetzt werden, in denen sie bereits über Fachkompetenzen verfügen, und die Ausbildung in jenen Bereichen zu kurz kommt, die ihnen weniger vertraut sind.

2.4 Formelle Anerkennung erworbener Kompetenzen

Anspruch jedes Bildungsangebotes muss es sein, bereits erworbene Kompetenzen angemessen zu berücksichtigen. Das gilt in besonderem Masse in der Berufsbildung für Erwachsene. Sie sollten nicht Angebote besuchen müssen, in denen es um Kompetenzen geht, über die sie bereits verfügen. Das ist demotivierend und unwirtschaftlich. Um dies zu vermeiden, müssen vorhandene Kompetenzen formell anerkannt werden.

Die Begriffe «Anerkennung von Kompetenzen», «Validierung» und «Validierungsverfahren» werden unterschiedlich verwendet. In der Schweiz ist in diesem Zusammenhang meist vom «Validierungsverfahren» die Rede. Wir gehen darauf ausführlich in Abschnitt 5.2 ein. Aber nicht nur beim «Validierungsverfahren» werden Kompetenzen anerkannt, sondern auch in verschiedenen anderen Verfahren – deshalb dieser etwas längere Abschnitt zur formellen Anerkennung erworbener Kompetenzen.

Dabei geht es um Verfahren, bei denen eine dazu ermächtigte Behörde oder Stelle bestätigt, dass eine Person über bestimmte Kompetenzen verfügt, die üblicherweise im Rahmen eines bestimmten formalen oder nichtformalen Bildungsgangs erworben werden und die in den zugrunde liegenden Lehrplandokumenten festgelegt sind. Es spielt dabei keine Rolle, wie diese Kompetenzen erworben worden sind, ob formal, nichtformal oder informell. So kann auch beruflicher Erfahrung ein Wert verliehen werden (Valida, 2003).

2.4.1 Funktionen der Anerkennung von Kompetenzen

Die Anerkennung von Kompetenzen kann unterschiedliche Funktionen erfüllen. Es geht dabei immer um die Frage, was mit der Anerkennung im Hinblick auf den Erwerb eines Berufsabschlusses bezweckt wird.

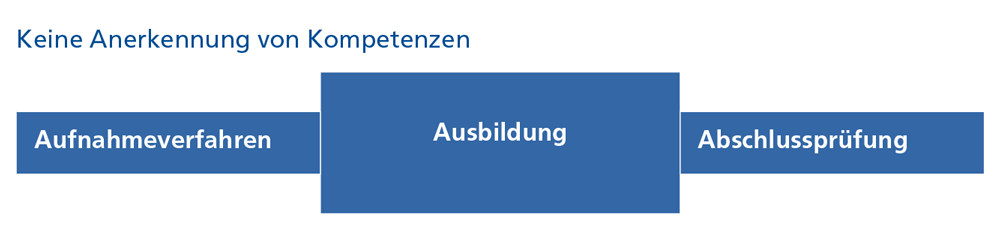

Abbildung 2-1 zeigt zunächst eine Ausbildung mit Aufnahme- und Abschlussverfahren, bei der bereits erworbene Kompetenzen nicht anerkannt werden.

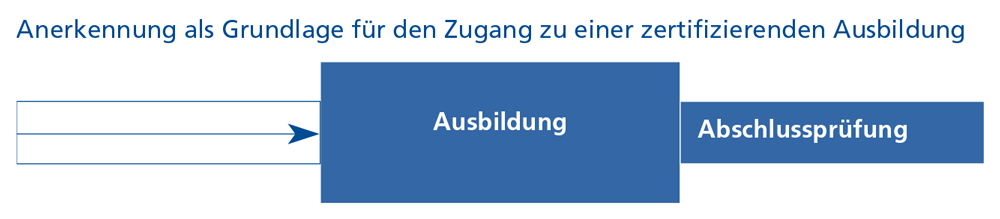

Will jemand in eine Fachhochschule eintreten, benötigt er oder sie eine Berufsmaturität, in einer höheren Fachschule wird ein EFZ vorausgesetzt, an einer Universität eine gymnasiale Maturität. In bestimmten Fällen wird jedoch auch langjährige Erfahrung anerkannt. Auf Hochschulebene spricht man von einer Aufnahme sur dossier. Die Anerkennung bereits erworbener Kompetenzen ersetzt in diesem Fall das übliche Aufnahmeverfahren. Die im Lebensverlauf erworbenen Kompetenzen gelten als Äquivalent zu einer Maturität. In der höheren Berufsbildung gibt es verschiedene Lehrgänge, in denen die im Arbeitsalltag erworbenen Kompetenzen den üblicherweise vorgeschriebenen Abschluss der beruflichen Grundbildung ersetzen (→ Abbildung 2-2).

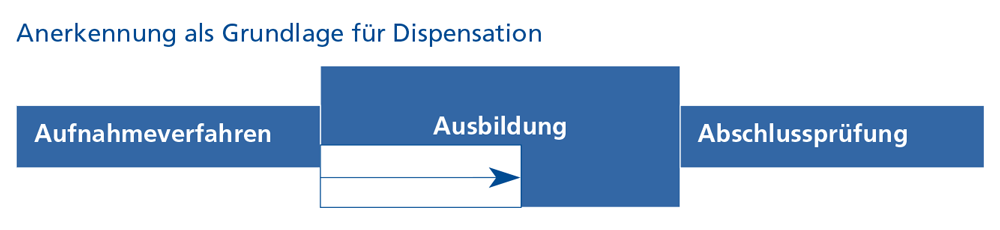

Eine sehr verbreitete Form der Anerkennung erworbener Kompetenzen besteht darin, dass Kandidatinnen und Kandidaten von Teilen einer zertifizierenden Ausbildung dispensiert werden (→ Abbildung 2-3). Diese Form der Anerkennung existiert in vielen Ländern auf den meisten Bildungsstufen. In der Berufsbildung für Erwachsene wird dieser Ansatz in der Schweiz vor allem bei der Verkürzung der beruflichen Grundbildung verwendet.

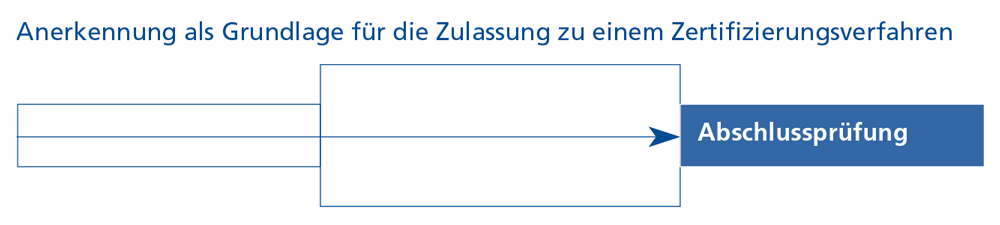

In der Schweiz ebenso wie in zahlreichen anderen Ländern (z. B. Deutschland, Österreich oder Norwegen) können Personen mit einschlägiger Berufserfahrung direkt zu Abschlussprüfungen zugelassen werden, nach deren Bestehen ein Zertifikat verliehen wird. Vorhandene berufliche Kompetenzen werden insofern anerkannt, als kein formeller Kompetenzerwerb verlangt wird (→ Abbildung 2-4).

Abbildung 2-1 Die Lernenden durchlaufen ein Aufnahmeverfahren, dann die (gesamte) Ausbildung und legen am Ende eine Abschlussprüfung ab

Abbildung 2-2 Vorhandene Qualifikationen werden anerkannt, die Lernenden können so ohne Aufnahmeverfahren in die Ausbildung aufgenommen werden

Abbildung 2-3 Vorhandene Qualifikationen werden anerkannt, die Lernenden können von einem Teil der Ausbildung dispensiert werden

Abbildung 2-4 Vorhandene Qualifikationen werden anerkannt, die Kandidatin oder der Kandidat wird direkt zum Zertifizierungsverfahren zugelassen

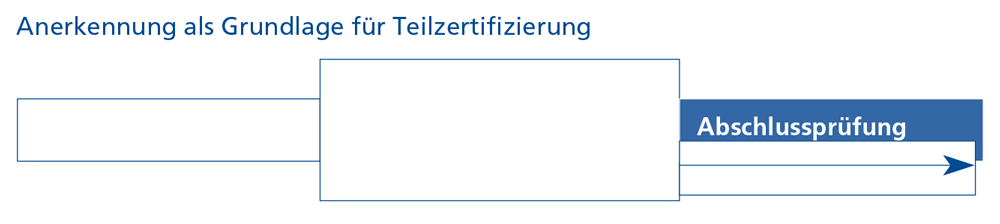

Abbildung 2-5 Bei dieser Variante wird zusätzlich ein Teil der Abschlussprüfung erlassen

Abbildung 2-6 Bei dieser Variante wird die gesamte Abschlussprüfung erlassen

In der Schweiz besteht die Möglichkeit der direkten Zulassung zur Abschlussprüfung seit 1930. Heute werden für die «direkte Zulassung zur Abschlussprüfung» fünf Jahre berufliche Erfahrung verlangt (BBV 2003, Art. 32), davon – so legen es die jeweiligen Bildungsverordnungen[5] fest – in der Regel drei Jahre im Beruf, für den zertifiziert werden soll. Bei einigen Berufsprüfungen (z. B. für jene des Hauswarts/der Hauswartin) wird sowohl auf ein EFZ als Aufnahmekriterium als auch auf den Besuch von Ausbildungselementen verzichtet, wobei Letzteres in der Praxis selten zum Erfolg führt. Berufserfahrung von einer bestimmten Dauer wird immer verlangt.

Da Zertifikate nur ausgestellt werden können, wenn sich jemand alle zu bestätigenden Kompetenzen bereits angeeignet hat, viele Personen jedoch nur über einen Teil der erforderlichen Kompetenzen verfügen, führt die Anerkennung von Kompetenzen in manchen Fällen nur zu Teilzertifikaten (→ Abbildung 2-5). Es handelt sich dabei um eine von einer zuständigen Stelle ausgestellte Bestätigung, dass einzelne Kompetenzen einer berufsqualifizierenden Ausbildung vorhanden sind, andere aber noch erworben werden müssen. Das Abschlusszertifikat wird verliehen, wenn sämtliche Teilzertifikate vorliegen. Voraussetzung für ein solches Vorgehen ist eine Modularisierung der entsprechenden Ausbildung (→ Abschnitt 5.2).

In der Berufsbildung für Erwachsene ist dieser Ansatz die Grundlage des Validierungsverfahrens (BBT, 2010a), das wir in Abschnitt 5.3 darstellen.

Grundsätzlich sind auch Anerkennungsverfahren denkbar, bei denen auf die Anerkennung von Kompetenzen direkt die Zertifizierung folgt (→ Abbildung 2-6). Dieses Verständnis liegt etwa der Empfehlung des EU-Rates zur Validierung (Rat der Europäischen Union, 2012a, S. C 398/395) zugrunde. Sie legen fest, dass die Zertifizierung an die formale Bewertung von Erfahrungen anschliesst. Ähnlich vorgegangen wurde in der Schweiz unter anderem bei der Anerkennung der Kompetenzen von Angestellten der Schweizerischen Post als Logistikassistentinnen und -assistenten (Voit et al., 2007; vgl. auch Abschnitt 5.2.1). In der Regel führt die Anerkennung von Kompetenzen in der Schweiz aber nicht direkt zum Zertifikat.

In einigen Ländern verbreitet ist der direkte Zugang zum Zertifikat nach der Anerkennung vor allem bei kürzeren Ausbildungen. Ein Beispiel dafür ist die Validierung im Bereich der arbeitsmarktlichen Massnahmen in Schweden (→ Abschnitt 8.4.3).

Anerkennung eines früher erworbenen Abschlusses

An die Stelle der Anerkennung von informell erworbenen Kompetenzen («Erfahrungen») kann auch die Anerkennung von früher oder in einem anderen Bildungssystem erworbenen Abschlüssen treten. Üblich ist dies bei einer Reform eines Bildungssystems, so geschehen unter anderem bei der Aufwertung von höheren Fachschulen zu Fachhochschulen und bei der Ablösung der Regelung der Pflegeausbildung durch das SRK.